-

古田人形芝居定期公演 若手が演目を披露

箕輪町の伝統芸能「古田人形芝居」の定期公演が5日、町文化センターで開かれ、20代の若手メンバーによる演目も披露されました。 演目は、「伊達娘恋緋鹿子 火見櫓の段」です。 登場するのはお七(しち)という娘です。 殉死を命じられた恋人を助けるため、江戸の町の門を開けようと、火見櫓の半鐘を打ち鳴らすという話です。 娘を操るのは、古田人形芝居保存会に所属する20代のメンバーで、全員が初舞台です。 見どころは、火見櫓に登っていく場面で、人形遣いは櫓の中から人形を操ります。 定期公演は、一年間の練習の成果を多くの人に見てもらおうと毎年12月に開かれています。

-

美篶小学校の児童が大工道具体験

伊那市の美篶小学校の開校114周年を祝う記念行事が1日に行われ、特別企画として地元の大工を招いた木工体験教室が開かれました。 木工体験は、毎年開校記念行事に合わせてイベントを企画している美篶小学校資料館運営員会が今年初めて行ったものです。 教室は、昔からある大工道具に触れてもらおうと開かれました。 上伊那建設労働組合美篶支部の6人が道具の使い方を指導し、児童は カンナやノコギリを使いながら木に触れていました。 ある児童は「カンナを初めて使って力が必要だと思った。手で作業することの大変さが分かった」と話していました。

-

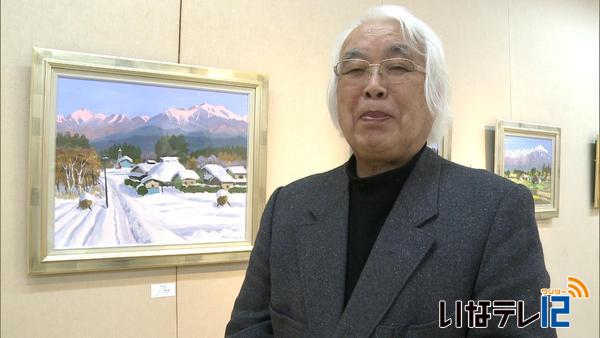

野溝嘉彦さん絵画展

伊那市東春近在住の画家・野溝嘉彦さんの県内の風景画を中心とする絵画展が、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。 会場には、6号から15号までの近作、およそ40点が並んでいます。 作品は、伊那谷、安曇野、木曽路など、県内を中心とした風景画です。 野溝さんは、現在79歳。30代のころ、指導者や仲間と一緒に歩いた道を一人でたどって、現在、絵を描いていることです。 野溝さんは、懐かしい風景を描いているということで、絵を見た人の中には、50年ぶりにふるさとに帰る決心をした人もいるということです。 野溝嘉彦さんの絵画展は、8日(火)まで、伊那市のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開かれています。

-

橋爪まんぷさん 来年の干支「申」のカレンダー原画展

伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんが、来年の干支、申をモチーフに描いたカレンダーの原画展が、みはらしの湯で開かれています。 会場には、来年の干支、申をモチーフにした作品30点が展示されていて、このうち13点は来年用のカレンダーの原画となっています。 4月用は「大願成就」を文字って「猿願成就」。新学期、新しいスタートを切る様子を孫悟空に例え、申が空を飛びます。 5月、「大器晩成」を文字って「猿器晩成」。 端午の節句にちなんで男の子の成長を祈ったイラストです。 カレンダーの原画の他にも最近のトレンドを取り入れたイラストも展示されています。 橋爪さんは、「猿の愉快で快活な様子を自分に置き換えて楽しんでほしい」と話していました。 卓上のミニカレンダーは500円で販売されていて、原画は1枚6千円で予約を受け付けています。 橋爪まんぷさんの、猿起まんが絵巻 カレンダー原画展は、来年1月31日まで、伊那市のみはらしの湯で開かれています。

-

白山登り窯 高遠焼窯出し

伊那市高遠町勝間にある白山登り窯で2日、焼きあがった高遠焼きの窯出し作業が行われました。 2日は高遠焼きの陶芸家・浦野真吾さんがレンガを一つ一つ外し作品を取り出していました。 登り窯は幅が3メートルで斜面に沿って4段あります。 先月末に4日間火入れをして、およそ5百点を焼きあげました。 浦野さんは14年前22歳の時に祖父で、高遠焼きの後継者唐木米之助さんに弟子入りしました。 去年2月に唐木さんが亡くなり、一人での作品作りは今回2度目となります。 浦野さんは「登り窯は、薪の入れ方一つや、灰により作品が変化してしまう。 実際に作品を見るまでは、期待と不安が交互にやってくる」と話します。 作品の窯出しは4日頃まで行われます。

-

厩稲荷の奉納品 宮田村で新たに発見

伊那市高遠町の旧高遠城内に存在した稲荷社のうちの一つ、厩稲荷の奉納品が宮田村で新たに見つかりました。 11月25日は奉納品を所蔵する小田切康彦(おたぎりやすひこ)宮田村長宅で公開されました。 今回見つかったのは、厩稲荷に奉納された馬具など13点です。 小田切村長宅では、去年3月にも厩稲荷の奉納品およそ100点が見つかっています。 明治5年高遠城の取り壊しの際に小田切家に一括で移されたとされています。 今回発見された奉納品はすべて「獅子道具箱」の中に入れられていました。 箱には天保5年と書かれていて、奉納した人の名前も記されています。 去年見つかったものと奉納年が同じことから、一連の物とみられるということです。 宮田村教育委員会によると、200年もの間、一括で残されているのは珍しく、高遠藩を研究する上で貴重な資料だとしています。 去年見つかったものも含め、一連の奉納品を今年中に県教育委員会に県宝として申請する予定です。

-

箕輪中学校の給食メニュー コンテストで入賞

箕輪町の箕輪中学校の給食で提供されたメニューが、「第8回地産地消給食等メニューコンテスト」で、農林水産省食料産業局長賞に選ばれました。 1日は、箕輪中学校で栄養教諭をしている坂井ひとみさんと調理員の重盛千恵美さんが役場を訪れ、白鳥政徳町長に受賞の報告をしました。 箕輪中学校では、栄養教諭らが地元の生産者から話を聞いた内容をお昼の放送で紹介する「ふきはらの日」を月に1回設けています。 平成24年度からは、地元の食材を中心に作った「箕輪フェンシング丼」を給食で提供しています。 毎年、箕輪町を会場に開かれているフェンシングの全国大会を盛り上げようと考案したメニューで、油で揚げた春雨とうずらの卵をフェンシングのマスクと剣に見立てています。 フェンシング丼のメニューには28品の食材が使われていて、そのうち15品は地元の食材を中心に県内産のものを使っているということです。 受賞は、学校全体で食育に取り組み地産地消に努めている点が評価されたということです。 坂井さんは「フェンシング丼を定着させていつか給食から生まれた町の名物として知ってもらえるようにPRしていきたい」と話していました。

-

雑穀を使った料理の公開講座

雑穀を使った料理の公開講座が28日、上伊那農業高校で開かれました。 公開講座は地元の農作物と雑穀を活用することで地産地消を広める活動を行っている上農生産環境科作物班が開いたものです。 28日は生徒と地域住民およそ25人が参加しアマランサス入りの和風パスタやサラダのほかプリンなどを作りました。 アマランサスは上農生が種まきから収穫まで行い、その栄養価について学んだほか調理方法について研究してきました。 調理が終わると全員で試食し味を確かめていました。 今回料理に使ったアマランサスは水煮にしたものやフライパンで煎ったものが使われたということで 生徒は「雑穀の活用の可能性が広がった」と話していました。 地産地消に取り組む作物班では鹿肉を使った料理の公開講座も計画しているということです。

-

東部中学校 給食用の大根の収穫を体験

伊那市の東部中学校の生徒は、30日、給食の食材として使う大根の収穫を体験しました。 1年7組の生徒32人が、美篶末広の山岸眞由美さんの畑を訪れ収穫を体験しました。 伊那市教育委員会が進める暮らしのなかの食事業の一環で、今年9月に種をまきました。 給食の食材を自分たちで育て食について学ぶ取り組みで東部中学校が山岸さんの畑で活動するのは2年目となります。 間引きや草取りなどは山岸さんが行い、今年は天候にも恵まれて大きく育ったという事です。 生徒から山岸さんへ質問の時間も設けられました。 収穫した大根は12月1日から3日間、サラダやみそ汁などにして学校の給食で味わうという事です。

-

和太鼓の打ち手が競演 ニッポン ドド御祭

全国から500人の和太鼓の打ち手が集まり競演するニッポンドド御祭が29日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 ニッポンドド御祭には海外の2団体を含む全国の太鼓チーム70団体およそ500人が参加しました。 これまでに埼玉や東京で開催され今回が4回目です。 中学生から35歳までの若手の太鼓打ちによる「天地」は和太鼓ならではの一体感が伝わる演奏となっていました。 ステージでは合同演奏やグループ演奏など3時間にわたり16曲が披露されました。 総勢119人が演奏した「荒波」は八丈島に伝わる唄と太鼓をもとにした創作曲です。 会場にはおよそ1300人が集まり迫力ある演奏に聞き入っていました。

-

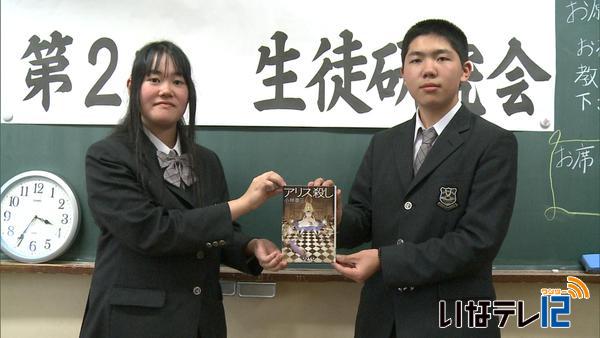

高校生読書大賞に「アリス殺し」

上伊那の高校生がみんなに読んでもらいたい本を選ぶ読書大賞。 今年は、小林泰三(やすみ)さんの「アリス殺し」が大賞に選ばれました。 「アリス殺し」は、登場人物の夢の中でおこる殺人が現実にリンクされていくミステリーです。 世界観が面白く何度でも読みたくなると評価されました。 読書大賞は上伊那の司書や図書委員で作る上伊那図書館協会高校図書館部会が行っています。 謎をテーマにした6作品の中から投票で大賞が選ばれました。 図書館部会では、著者に各校の感想を送るということです。

-

伊那東小学校 信州型コミュニティスクール発足

伊那市の伊那東小学校の開校117周年を祝う開校展が23日に開かれ、地域と学校が一体となって子どもの教育を支援する「信州型コミュニティスクール」が発足しました。 伊那東小学校は、毎年11月23日に地域の人や保護者と一緒に開校を祝う開校展を開いています。 この日は記念式典の中で、信州型コミュニティスクールの発足会が開かれました。 信州型コミュニティスクールは、地域と学校が連携して地域に開かれた信頼される学校づくりを目指そうと県教育委員会が行っているものです。 今年5月に地域住民で発足に向けた運営委員会を立ち上げ、読書・農業支援・学習支援・食育のボランティアを行ってきました。 発足会の中でボランティアの紹介があり、農業支援を行っている松本竜司さんは「収穫や食べる喜び、また美味しい食材がある伊那谷の素晴らしさを感じてもらいたい」と児童に呼びかけました。 代表児童2人が、これまでの活動に感謝の気持ちを込めて作文を読みました。

-

長谷中学校 育てた野沢菜を漬物に

伊那市長谷の長谷中学校の生徒は、種まきから収穫まで行った野沢菜を漬け物にする調理実習を27日に行いました。 長谷中学校では今年度、市教育委員会がすすめている「暮らしのなかの食事業」の一環で、9月に学校近くの畑に全校生徒が野沢菜の種を蒔きました。 26日に100キロ収穫し、この日1年生が調理実習の時間に漬物にしました。 指導は、生徒の祖母の春日裕江さんが行いました。 樽の中に野沢菜、しょうゆ、酢、ザラメを入れ、重ねながら並べていきます。 並べた野沢菜を味が染み込むように長ぐつで踏みます。 春日さんは「平になるように上手に並べることがコツ」とアドバイスしていました。 この日漬けた野沢菜は、2週間程おき12月中旬に給食で味わうということです。 なお、畑にはまだ野沢菜があり、10キロ500円で販売しているということです。 長谷中学校では来年も野沢菜の栽培を行う計画で、今年の収益で来年の種を購入するということです。

-

伊那小6年秋組が民話を題材にした人形劇を披露

伊那市の伊那小学校6年秋組の児童は、地域の民話を題材にした人形劇をき24日、西町公民館で披露しました。 長谷に伝わる「孝行猿」、横山に伝わる「お子安さま」、高遠町に伝わる「夫婦岩」の3つの民話を披露しました。 伊那小6年秋組は、総合学習で民話を題材にした人形劇に取り組んでいます。 民話を調べていく中で、民話は誰かが伝えていかなければ消えてしまうと考えた児童たちは、人形劇を通して残していこうと取り組んできました。 5年生から稽古を始め、これまでに飯田市のいいだ人形劇フェスタにも出演しました。 ある児童は、「セリフをゆっくり言って相手に伝わりやすいように心がけた。今度はもっと役になりきって演じたいです」と話していました。 12月は、高遠小学校や伊那西小学校で人形劇を披露し、民話をテーマに交流する予定です。 3月には卒業公演を行います。

-

第20回記念「書晋展」 大作並ぶ

上伊那の書道教室の指導者でつくる書晋会の作品展が、伊那文化会館で26日から始まりました。 会場には、17人の作品約100点が展示されています。 毎年作品展を開いていて今回は20回の記念展として大作が多く展示されています。 漢字、かな、刻字などジャンルの異なった作品を楽しむ事ができ、会では「地域の書道文化の中心で活動してきた会員の大作をみてほしい」と話していました。 第20回記念書晋展は11月29日(日)まで、伊那文化会館で開かれています。

-

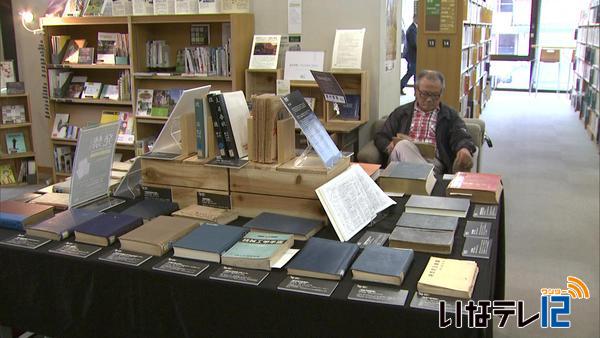

戦時下体制「発禁」書籍を展示

戦時体制下において、発行や閲覧が禁止となった書籍を集めた企画展が伊那市の伊那図書館で開かれています。 企画展「発禁」は8月に長野市の県立長野図書館で開かれました。 伊那図書館では上伊那でも多くの人に表現の自由や知る自由について知ってもらおうと、県立長野図書館から資料を借り企画展を開催しました。 展示されているのは、大正14年から昭和19年までの間、発行禁止や閲覧禁止となった書籍や雑誌など40点です。 帝国大学名誉教授の美濃部達吉の著書は、皇室の尊厳を冒とくしたとして発禁処分となりました。 また、昭和15年の時事年間は、国力が外国に知られないよう工業生産や輸送に関する記述のあるページが切取られています。 展示された本の中には、削除されずに残っている物もあり、訪れたある男性は、本に目を通していました。 伊那図書館では、『「表現の自由」や「知る自由」が失われる怖さについて理解を深めてもらいたい』と話していました。 来月12日の午後2時から伊那図書館で、発禁された書籍を読み解く会が開かれる予定です。

-

伊那フィル創立30周年 定期演奏会

今年で創立30周年を迎えた伊那フィルハーモニー交響楽団の第28回定期演奏会が23日伊那市の伊那文化会館で開かれました。 演奏会には、団員などおよそ90人が出演し、クラシック曲5曲を披露しました。 伊那フィルハーモニー交響楽団は1985年6月に伊那谷初のアマチュアオーケストラとして発足し、2001年には伊那市教育文化功労表彰を受賞しました。 今回は、創立30周年を記念して、ドイツのベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団と読売日本交響楽団でコンサートマスターを務める日下紗矢子さんをゲストに迎えました。 北沢理光団長は、「発足当時からの“皆様に愛される伊那フィル”を再度確認しあい、市民オーケストラとして活動を進めていきたい」と話していました。

-

修学旅行を前に高校生が平和学習

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の2年生は、12月の修学旅行を前に平和についての講演を24日聞きました。 弥生ヶ丘高校の2年生は来月1日から3日まで、修学旅行で広島・神戸などを訪れます。 広島では平和記念公園を訪れる予定で、今日はその事前学習が行われました。 講演したのは、東京大学工学部原子力工学科を卒業し、立命館大学国際平和ミュージアム終身名誉館長の安斎育郎さんです。 安斎さんは、開発から間もない原爆が日本に投下されたのは、戦後支配をめぐるアメリカとソ連の駆け引きがあったからだとし、「広島で何が起こったのかを虫の目で見ると同時に、なぜ原爆が投下されたのか歴史の流れを鳥の目で俯瞰して見てほしい」と話していました。 講演の後、生徒全員で千羽鶴を作りました。 修学旅行では平和祈念セレモニーを行う予定で、千羽鶴は、記念公園に納めるということです。

-

西春近自治協議会と北園高校 協定延長で調印式

2011年に森林の里親協定を結び交流を行ってきた伊那市の西春近自治協議会と都立北園高校は、5年の協定期間延長のための調印式を、22日に行いました。 今後は、里山での森林整備を通した交流を進めていきたいとしています。 西春近自治協議会の加納義晴会長と北園高校の牧野敦校長が、協定期間延長のための協定書を取り交わしました。 北園高校は毎年春に2年生が、細ヶ谷グラウンド横の西春近桜の里にシダレザクラの苗木を植樹しています。2011年の協定締結から毎年行われていて、これまでに250本が植えられました。 森林の里親協定は、里親となる北園高校が、森林整備の資金として西春近自治協議会に年間40万円を提供し、里子となる自治協議会が体験学習の場を提供するものです。 2003年から始まった県の事業で、現在県内で117の協定が結ばれています。 この日は、西春近の住民が講師となり、北園高校の教諭やPTAなどがそば打ちを体験する交流会も開かれました。 西春近自治協議会では、今後、地元の権現山での間伐作業なども体験してもらう計画です。

-

伊那谷の生んだ芸術家たち

上伊那教育会が所蔵する伊那谷ゆかりの先人の作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」が伊那市創造館で21日から始まりました。 今回は「高遠町にゆかりのある先人たち」をテーマに、画家で書家の中村不折、東京藝術大学初代学長の伊澤修二、儒学者の中村元(もと)恒(つね)、南画(なんが)家の長尾(ながお)無墨(むぼく)の作品や資料36点が展示されています。 上伊那教育会が所蔵する美術資料などを公開し、郷土の先人を知ってもらおうと開かれたもので、今回で2回目です。 高遠町出身の伊澤修二は、アメリカに留学して音楽教育を学び、日本で初めて音楽の教科書を作りました。 今回の展示では、伊澤修二が編纂した教科書や、留学した際の資料などが展示されています。 伊那谷の生んだ芸術家たちは12月6日まで伊那市創造館で開かれています。

-

山岳写真愛好家 いなっせで写真展開催

山岳写真集団アルプの第8回写真展が伊那市のいなっせで開かれています。 会場には、伊那谷を中心に活動する山岳写真愛好者18人の作品54点が展示されています。 会員は、日本山岳写真協会の会員と元会員で構成されていて、少しでも気軽に作品発表できる場をもとうと2011年に発足しました。 今回は個展形式で、個人がそれぞれのテーマ毎に一人3点の作品を展示しています。 冬の宝剣岳をテーマにした作品では朝、昼、夕と時間ごとに変わる冬山の景色を捉えています。 ある会員は「光と影、そして時間と共に変わる山の情景を見てもらいたい」と話していました。 この写真集団アルプの山岳写真展は23日まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

ASEAN加盟国の中学生が高遠中学校の生徒と部活動で交流

ASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国の中学生が20日伊那市高遠町の高遠中学校を訪れ、生徒達と部活動で交流しました。 高遠中学校を訪れているのは、ASEANに加盟しているシンガポール・カンボジア・ブルネイの3か国の中学生18人です。 交流は、文部科学省から委託を受けて国立信州高遠青少年自然の家が行っているもので、東南アジアの生徒は10日間の日程で日本に滞在しています。 今回の交流のため、高遠中生を中心に実行委員会をつくり、内容を企画したということです。 この日は5つの部活動に分かれて交流しました。 剣道部は、胴着の着方から技まで生徒が1対1で教えました。 23日には、高遠中の生徒が町内の施設や観光地を案内する予定です。

-

富県小学校 親子で学ぼう会初開催

働くことや仕事について保護者が演劇やパフォーマンスを通して子供達に伝える催しが、伊那市の富県小学校で18日初めて開かれました。 富県小学校のPTAは、今年度「成長しよう子どもと共に」をスローガンに活動しています。 親の働く姿を子供達に見てもらい、働く事に感心を持ち、将来への夢を持ってもらおうと保護者達が演劇やパフォーマンスを通して普段の仕事の様子を披露しました。 医療、建築、美容をテーマに3つのグループが9月から準備を進めてきました。 このうち、建築のグループは、ステージ上で部屋ができるまでの行程を再現しました。カンナがけを披露する場面では、子供達が薄く削りとられる木材の様子を興味ぶかげに見ていました。 美容師の仕事を紹介するグループは、髪型のセットや、着物の着付けを紹介しました。 富県小学校PTAでは、今回の発表を働く事や親の仕事について家庭でも語りあうきっかけにしてほしいと話していました。

-

信州大学農学部のシクラメンの販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が実習で育てたシクラメンの販売が、18日から始まりました。 販売初日、朝から絶え間なく人が訪れ、好みのものを買い求めていました。 提灯のように垂れ下がって花を咲かす「カムリ」。 花びらが広がって咲く「冬桜」。 今年は定番の白と赤の品種を増やし、18種類、1,200鉢を販売しています。 シクラメンは食料生産科学科の2年生が栽培技術を学ぶための実習の一環で育てたものです。 今年の5月に定植しました。 病気にならないよう無菌の培養土を作ったり、重なった葉を広げて光を当るなど、細かな管理作業を続けてきたという事です。 市価より3割ほど安く購入でき、見栄えがして長持ちすると評判で、毎年楽しみにしている地域住民も多いという事です。 シクラメンの販売は12月中旬まで毎週(水)と(木)に行われています。 価格は一鉢税込み1,200円で、ミニシクラメンは500円となっています。

-

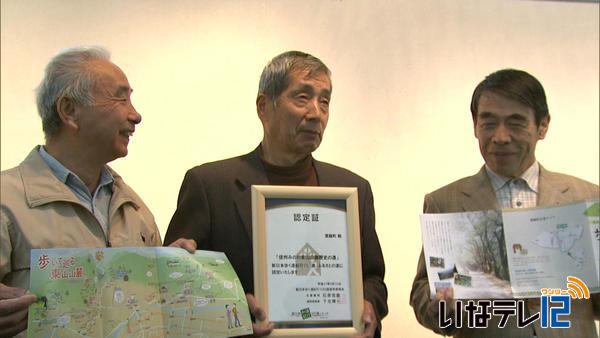

信州みのわ東山山麓歴史の道 新日本歩く道紀行100選に認定

箕輪町の「信州みのわ東山山麓歴史の道」が新日本歩く道紀行100選に認定されました。 17日は、箕輪町郷土博物館で、東山山麓歴史の道のコース選定や活用について検討してきたメンバーに認定証が披露されました。 新日本歩く道紀行100選は、国や日本商工会議所などで組織する実行委員会が、観光資源の発掘やウォーキングによる健康づくりを目的に昨年度初めて募集を行いました。 歴史や自然、物産など10のテーマに分かれ、第一期として全国で493コースが選ばれました。 東山山麓歴史の道は、田園風景や農村風景などが評価され、ふるさとの道に選ばれました。 東山山麓歴史の道は、北小河内から福与までの寺や神社、史跡などを巡るもので、平成19年から5年かけ、箕輪町の竜東地区5区で整備が行なわれました。 今回の認定をきっかけに、町では町内外への発信と共に、ブランドの一つとして活用していきたいとしています。

-

伊那フィル 23日定演で日下さんと共演

伊那フィルハーモニー交響楽団は、23日祝日に第28回定期演奏会を開きます。 定演では、世界的に活躍するバイオリニスト・日下 紗矢子さんと共演する予定で、日下さんも加わっての練習が、15日、伊那市富県ふるさと館で開かれました。 日下さんは、ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団と、読売日本交響楽団でコンサートマスターを務めるバイオリニストです。 まだ無名だった東京芸術大学の大学院生時代の2006年に伊那でコンサートを開いたことが縁で、これまでに5回伊那市で演奏しています。 そのうちの1回は2008年の伊那フィルとの共演です。 今回、伊那フィルが創立30周年を迎えることを記念して日下さんとの2度目の共演が実現することになりました。 世界的に活躍するバイオリニストと共演できるとあって、伊那フィルも練習に力が入っていました。 日下さんは、定演で、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲ニ長調でソリストを務めるほか、ゲストコンサートマスターとして出演します。 創立30周年記念伊那フィルハーモニー交響楽団の第28回定期演奏会は23日(祝日)の午後2時から、伊那文化会館で開かれます。 入場料は一般1,000円、高校生以下は無料です。

-

円福寺で大数珠回し

五穀豊穣や家内安全を願う大数珠回しが、15日、伊那市荒井の円福寺で行われました。 15日は、円福寺の仏教婦人会の会員や檀家など、およそ30人が集まりました。 大数珠回しは、五穀豊穣や家内安全を願う行事で、円福寺では、特に食物の収穫をもたらした天地の恵みに感謝しようと毎年行っています。 集まった人達は輪になって座り、数珠を右に廻しながら念仏を唱えていました。 数珠は、昭和37年から使用しているもので、大きな玉が2つあり、それが自分のところへ回ってくると頭を下げて願い事をしていました。 円福寺の大澤玄澄住職は、「食物に感謝することは、命を大切にするということ。命を大切にするということは平和に繋がる。感謝する気持ちを忘れないでほしい」と話していました。

-

華道・富貴草の会作品展と茶会

伊那市荒井の小林とり子さんが指導する華道会・富貴草(ふきそう)の会の作品展が、西町の旧井澤家住宅で、明日まで開かれています。 会場には、富貴草の会のメンバーがグループやペアで生けた作品10点ほどが並んでいます。 富貴草の会は、月に1回ほど旧井澤家住宅で教室を開いていて、今回は10周年を記念して展示会を開きました。 華道教室を主宰する小林さんは、お茶の教室も開いていて、ともにその道50年となりました。 展示会では、茶道教室のメンバーも訪れ、抹茶が振舞われていました。 小林さんは、「日本の素晴らしい伝統文化を若い人たちに伝えてきたい」と話していました。 この富貴草の会の展示会は、明日まで旧井澤家住宅で開かれています。

-

脳トレの篠原菊紀教授が長谷小で講演

伊那市長谷の長谷小学校で、諏訪東京理科大学教授で、脳トレで知られる篠原菊紀さんが7日講演しました。 諏訪東京理科大学共通教育センター教授の篠原菊紀さんは、「年齢に合った「活脳」トレーニング」と題して講演しました。 篠原さんは、「脳の場所によって発達する年齢のピークが異なる。好き嫌いに関する場所は5歳頃までに発達するので、それまでに頭を使うことや体を動かすことを楽しむようにするとよい」などと話していました。 講演会は長谷公民館や長谷の小中学校が毎年開いているもので、今回は長谷小開校40周年に合わせました。 長谷小学校は昭和51年に当時の美和小学校と伊那里小学校が統合して開校し、今年で40周年になります。

-

ICT技術活用し活力ある教育を

情報通信技術ICTを活用し小規模校の活力ある教育を進めようという遠隔合同授業が13日伊那市の長谷中と東部中を結んで行われました。 伊那市の長谷中学校です。 インターネットのテレビ会議システムを使い、教室には東部中学校の様子が映し出されています。 理科の授業、エジソン電球を最も長く点灯させるための実験を双方が意見交換しながら同時に進めていきます。 実験は、シャープペンシルの芯をフィラメントにして芯の長さ、太さ、電圧を調整しながら点灯時間を計りました。 今回の遠隔合同授業は、ICT技術を使い小規模校の授業に活力を与えていこうという文部科学省の事業に採択され、伊那市教育委員会は年間200万円で3年間委託されたものです。 9月から始まっていて、今回の授業は2回目。初めて地域の教員に公開されました。 お互いの学校ナンバーワン同士の決勝戦が始まりました。 結果は長谷中が43秒、東部中が41秒で長谷中に軍配があがりました。 芯の長さ・太さはお互い6センチと0.7ミリで同じでしたが、電圧が長谷中は、7ボルト、東部中は8ボルトでした。 長谷中は市内で最も小規模な中学校で2年生は8人、東部中は伊那市、長野県内で最大規模の中学校でひとクラスで約30人です。 伊那市教育委員会では、「小規模校にとっては、多様な意見に触れることが可能になる」と期待しています。

211/(水)