-

長谷小児童が民話「孝行猿」披露

伊那市長谷の長谷小学校3年生は長谷に伝わる民話「孝行猿」を題材にした演劇を1日、中尾座で披露しました。

児童らは民話を大切にしつつ、面白さも劇に取り入れようとアイデアを出し合いました。

孝行猿は長谷に伝わる民話で親子の愛情を描いた物語です。

猟師が母猿を銃で仕留め、家の囲炉裏に吊るしておいたところ子猿たちが母猿の傷を癒して生き返らせようとするところを目撃します。

猟師はその姿を見て後悔の念にかられ、墓を造って供養したという物語です。

児童たちの演技に、訪れた人たちはおひねりを投げ、拍手を送っていました。

劇の最後では信州伊那中尾歌舞伎後援会会長の松田泰俊さんから花束が贈られていました。

-

UTパレット 慶応生と交流

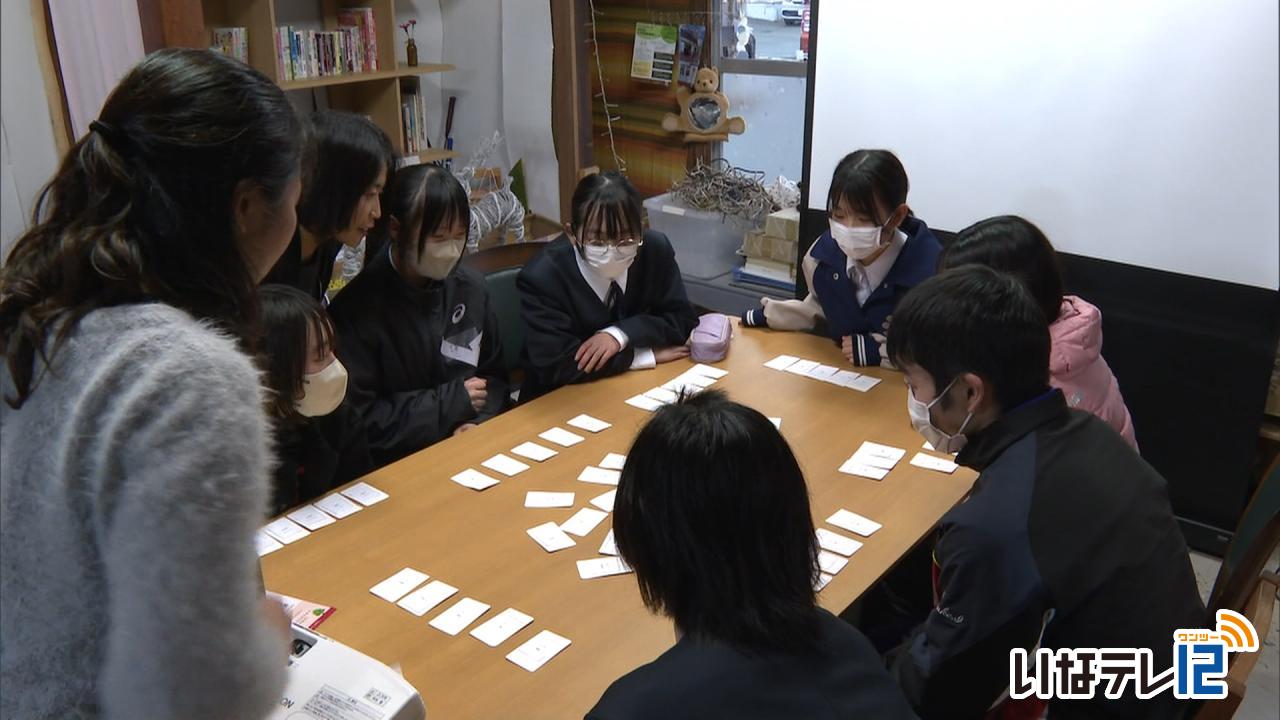

慶應義塾大学の大学生と地元の小学生から高校生が交流するイベントが、JR木ノ下駅前にあるUTパレットで12日に開かれました。

慶應義塾大学の教育学ゼミの学生4人と、上伊那の小学生から高校生およそ30人がカードを使って交流しました。

遊んだのは、大学生が自作したオリジナルのカ―ドです。

カードには喜びや家族、プライバシーなどの異なる90の単語が書かれています。

自分の大切にしたいこと、価値観にあう5枚を手札として残します。

参加者は山札から引いたり、ほかの人が捨てたものから選んでいました。

最後に、なぜそのカードを選んだのかを発表していました。

この交流イベントは、UTプロジェクトのメンバーが慶應義塾大学に進学したことが縁で開かれました。

主催したこどものみらい舎では「いろいろな人の価値観を知り、あらたな発見をしてもらえたらうれしい」と話していました。

-

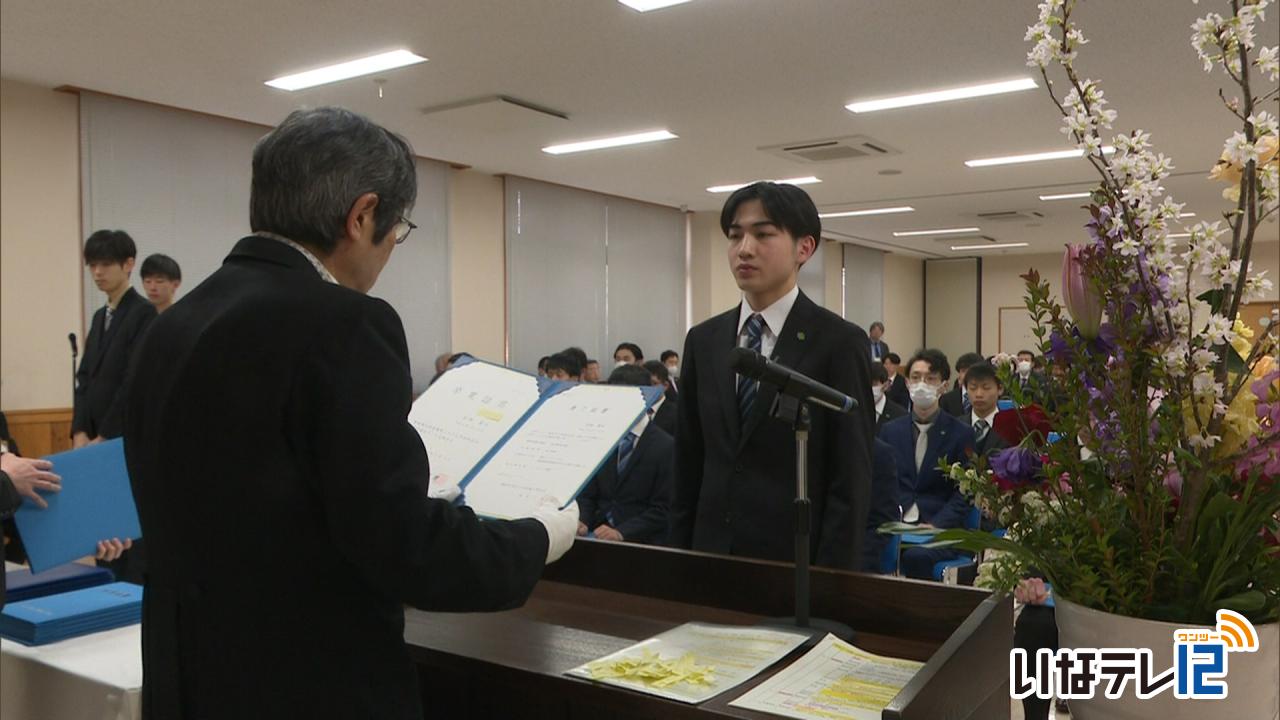

南信工科短大 46人が卒業

南箕輪村の長野県南信工科短期大学校の今年度の卒業式が今日行われ、専門課程と短期課程、合わせて46人が卒業しました。

式では武田三男校長から、専門課程の学生には卒業証書が、短期過程の学生には修了証書が手渡されました。

今年度卒業を迎えたのは、専門課程の機械システム学科19人、電気システム学科18人、短期課程の機械科9人です。

武田校長は、「南信工科短大で学んだことは、間違いなく未来に生きる財産です。これらを活かし、地域のものづくりの中核として活躍してほしい。」と式辞を述べました。

卒業生を代表して電気システム学科の伊藤晴希さんは「それぞれの道で、南信工科短大の卒業生として活躍することを誓います。」と挨拶しました。

専門課程の卒業生のうち、企業研修生を除いた32人の就職先が内定していて、上伊那には17人が就職します。

-

伊那市学校サポートチーム 来年度設置へ

伊那市教育委員会は、学校だけでは解決が難しい、不登校やいじめなどの問題に対応するため、外部の有識者で作る「学校サポートチーム」を来年度設置する方針です。

これは、11日伊那市役所で開かれた市議会一般質問で福與雅寿教育長が議員の質問に答えたものです。

伊那市学校サポートチームは、弁護士や医師、臨床心理士、スクールサポーターなどの有識者10人以内で構成します。

サポートチームは、生徒指導で対応が難しいケースが発生した場合に助言を行います。

問題の背景にいじめが疑われる場合は、チームの委員を学校に派遣し調査の支援を行います。

伊那市教育委員会では「専門的な立場からの助言を頂き、適正な指導と子どもの健全育成につなげていきたい」としています。

-

県内一斉 高校入試後期選抜試験

県内の公立高校で11日、一斉に高校入試後期選抜試験が行われました。

伊那市の伊那弥生ケ丘高校では、朝8時頃から傘をさした受験生が試験会場に向かっていました。

伊那弥生ケ丘高校には、普通科200人の募集に対し204人が志願していて、倍率は1.02倍となっています。

長野県全体では、8,447人、上伊那8校では795人が志願をしています。

県教育委員会によりますと、午後4時現在、上伊那の高校からトラブルの報告は入っていないということです。

辰野・高遠・箕輪進修・赤穂定時制では、12日に面接試験が行われます。

後期選抜試験の合格発表は21日となっています。

-

演技力向上へ 演劇舞台演技セミナー

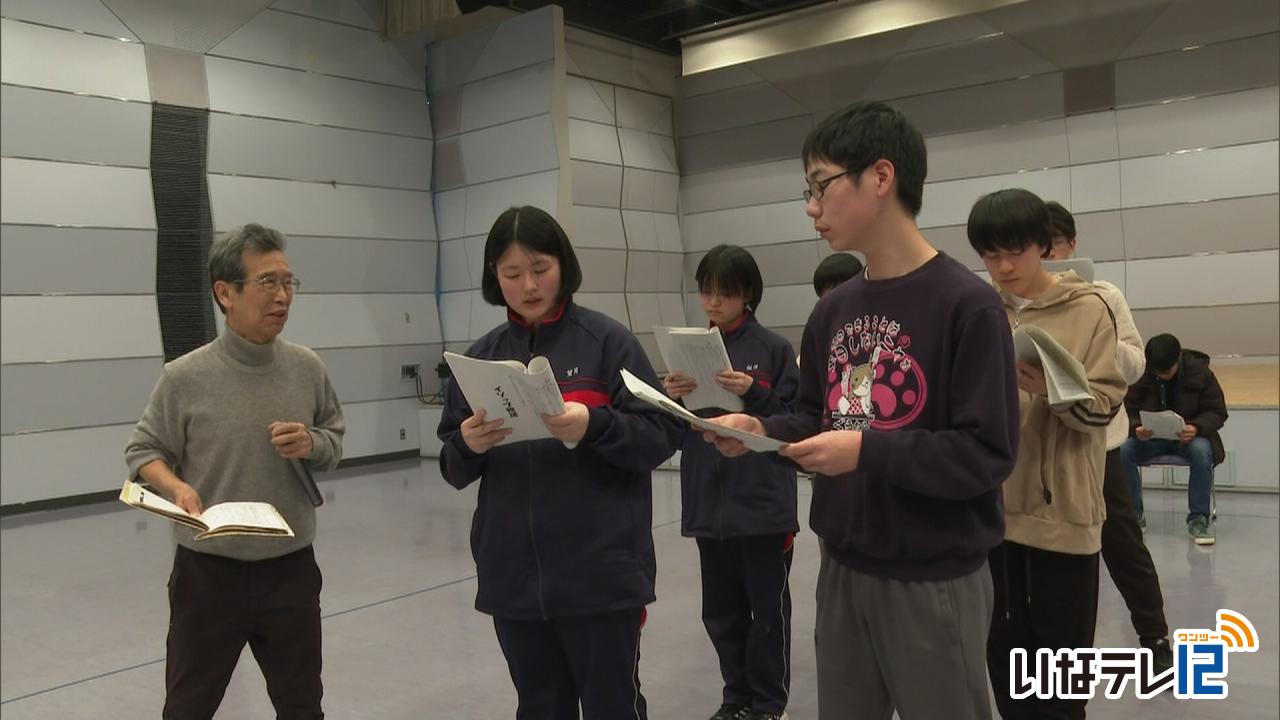

伊那市の伊那文化会館は、上伊那の中学・高校の演劇部員の演技力向上に役立ててもらおうと、「演劇舞台演技セミナー」を2月9日に開きました。

セミナーには、伊那北高校、伊那弥生ケ丘高校、伊那西高校、赤穂高校、東部中学校の演劇部員20人が参加しました。

講師を務めたのは、俳優・声優の田中亮一さんです。

演技指導では、2人1組でイソップ物語を演じ、アドバイスを受けていました。

このセミナーは、上伊那の高校の演劇部員を対象に、演技力の向上につなげようと、毎年開いています。

今年は、東部中学校からも希望があり、中高生が参加しました。

この日は、演技指導の他に、講義や発声練習などを行ったということです。

-

高校入試 後期選抜志願者数

長野県教育委員会は、11日に行われる公立高校後期選抜試験の志望変更受付締め切り後の志願者数を5日発表しました。

辰野です。

普通は32人に対し38人が志願し、1.19倍。

商業は16人に対し10人で0.63倍です。

-

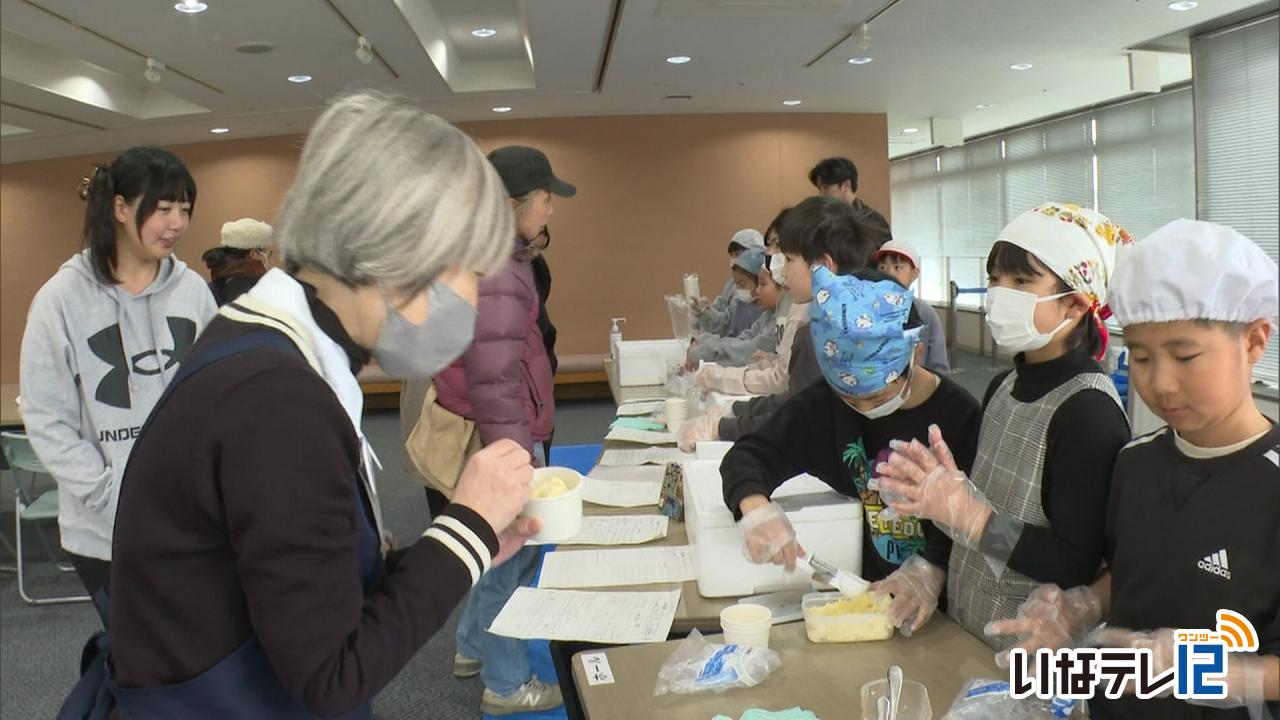

伊那小3年夏組 ジェラート振舞う

伊那市の伊那小学校3年夏組の児童は、総合学習の時間で作ったジェラートを地域の人たちに4日振舞いました。

4日は夏組の27人が、午前と午後に分かれ、いなっせホワイエで27種類のジェラートを振る舞いました。

午前は、バニラやレモン、コーヒー味など13種類が保存容器に入れて持ち込まれました。

訪れた人が好きな味を選ぶと、児童がカップに盛り付け手渡していました。

宣伝を担当する児童は、手作りのチラシとポスターを手に、地域の人たちに来場を呼びかけました。

児童は、それぞれに好きな味を決め、市内の専門店からアドバイスを受け、去年12月からは週に1回ほど試作を重ねてきたということです。

中には多くの種類を味わう人もいました。

3年生は来年度クラス替えとなるため、これまでの活動の集大成として、保護者や地域の人たちにジェラートを振舞いました。

-

高遠青少年自然の家の大村洋一さん 社会教育功労者表彰を受賞

伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家の研修指導員、大村洋一さんは、文部科学省の社会教育功労者表彰を受賞しました。

今日は、大村さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。

社会教育功労者表彰は、長年にわたり社会教育の振興に功労のあった人に、文部科学省から贈られるものです。

大村さんは伊那市上牧在住で現在70歳です。

1995年から、国立信州高遠青少年自然の家の研修指導員として働いています。

野鳥や昆虫などの自然観察指導を通して、子供たちの好奇心や探求心を高め、体験活動プログラムの充実に貢献したことが評価されました。

大村さんは「長年のつみ重ねの中で、時代に合わせて指導のやり方を少しずつ変えながら取り組んできたことが評価されてうれしい。」と話しました。

今年度の社会教育功労者表彰は全国で大村さんを含め93人が受賞しました。

-

上農生 卒業式に合わせフォトスポット製作

南箕輪村の上伊那農業高校植物コースの2年生は、5日の卒業式に合わせ、玄関に置く上伊那の花を使ったフォトスポットを製作しました。

4日は植物コースの2年生20人が作業を行いました。

アルストロメリアやラナンキュラスなど上伊那産の花が使われています。

この花を長さ縦150センチ横80センチの長方形のスポンジに挿していきました。

上農では上伊那地域振興局が行う「はな(花)高々い~な(伊那)」プロジェクトで、花の栽培の仕方や販売方法を学んできました。

4日は今年度最後の授業としてフォトスポットの製作を行いました。

ほかに花束も作りました。

上農ではあす卒業式が行われます。

卒業生に思い出を作ってもらおうと、生徒たちが色合いなども考えたということです。

フォトスポットはあす玄関前に飾られ、花束は卒業生に渡すということです。

-

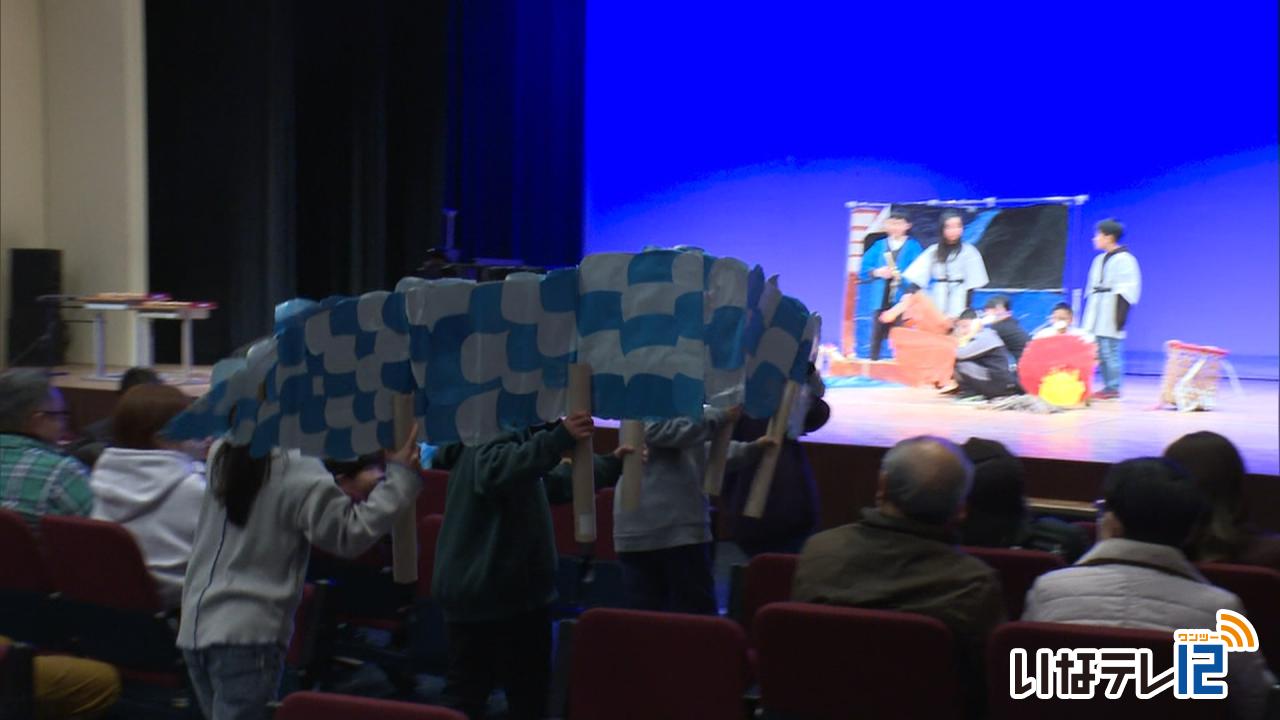

箕輪東小児童 地域の民話を演劇に

箕輪町の箕輪東小学校の4年生は、東箕輪に伝わる民話の創作劇を、1日町文化センターで上演しました。

1日は、箕輪東小の4年生が東箕輪に伝わる3つの民話を上演しました。

上演したのは、長岡に伝わる「十沢の地蔵」、

南小河内に伝わる「戸矢の坂のきつね」、

北小河内に伝わる「漆戸右門の蛇退治」の3作品です。

このうち、「漆戸右門の蛇退治」です。

漆戸右門はある日、天竜川で大蛇を退治します。

すると、漆戸右門は大蛇と川魚の魂にとりつかれ寝込んでしまいます。

神主に頼んで大蛇を供養したところ、元気になったという物語です。

箕輪東小の4年生22人は、地域の民話を多くの人に知ってもらおうと、3年生の時から総合学習の時間で創作劇に取り組んできました。

これまで各地区の公民館で上演し、2年間の集大成にと文化センターでの公演を開きました。

会場には、地域住民や保護者などが観劇に訪れました。

-

伊那市商工会西春近支部 新春落語会

伊那市商工会西春近支部による新春落語会が28日、伊那市の西春近公民館で開かれました。

新春落語会は伊那市商工会西春近支部が東京の落語芸術協会に所属する落語家を招き開いたものです。

落語会では動物の鳴きまねで人気を博した三代目江戸屋猫八の娘、江戸屋まねき猫さんが動物のものまね芸を披露しました。

新春落語会には伊那市商工会西春近支部の会員など約60人が集まり会場は笑いに包まれていました。

-

高遠高校で卒業式

上伊那の高校のトップを切って伊那市高遠町の高遠高校で1日卒業式が行われました。

高遠高校では男子59人女子40人の合わせて99人が卒業を迎えました。

武井淳一校長は「多様性にあふれる世界に生きるうえで最も大切になるのは共感する力です。それにより自分の意識は社会に向かい社会に対して当事者の意識が芽生えていきます。」と式辞を述べました。

卒業生を代表して松井優志さんが、答辞を述べました。

高遠高校の卒業生は50人が大学や専門学校への進学を、49人が就職を希望しているということです。

1日は高遠高校のほかに赤穂、駒ケ根工業で卒業式が行われました。

4日に伊那北、伊那弥生ケ丘、箕輪進修、5日に辰野、上伊那農業、伊那西でそれぞれ行われます。

-

高校入試 後期選抜志願者数

長野県教育委員会は、高校入試後期選抜志願者数を28日に発表しました。

辰野です。

普通は32人に対し38人が志願し、1.19倍。

商業は16人に対し8人で0.50倍です。

-

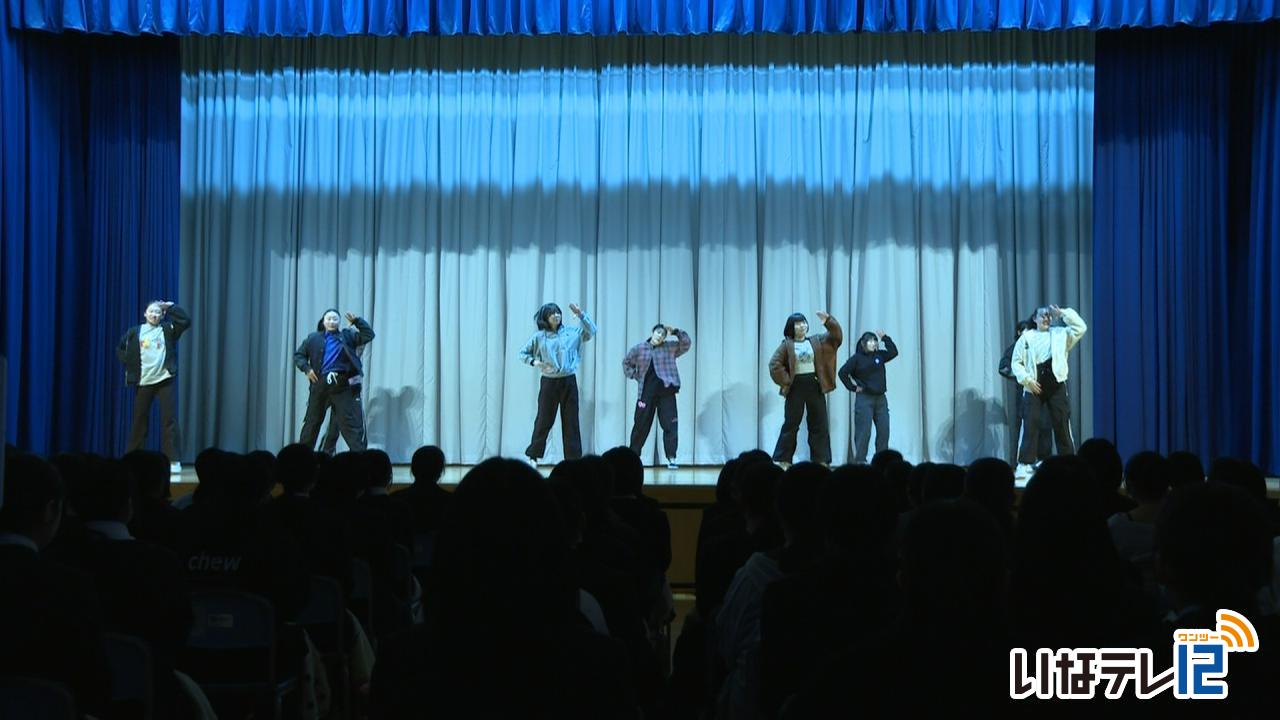

伊那西高校 ダンス・音楽学習発表会

伊那市の伊那西高校は、選択授業で音楽、ダンスを選んだ生徒による学習発表会を4日、校内で開きました。

発表を行ったのは選択授業で音楽、ダンスを選んだ1年生合わせて32人、ダンスを選んだ3年生9人です。

そのうち3年生ははじめ、2チームに分かれてダンスを披露しました。

伊那西高校では選択授業として美術、書道、音楽、ダンスなどから好きな授業を選ぶことが出来ます。

3年生は全員でステージに上がり、洋楽のメドレーに合わせて踊りました。

卒業を控えた3年生にとっては、今回の発表会が伊那西高校で最後のステージです。

音楽選択の1年生は今回が初ステージでした。

2学期から練習してきた曲をピアノで奏でました。

ダンス選択の1年生は6チームに分かれて発表しました。

10日には2年生全員によるダンスの発表会が開かれました。

-

南信工科短大 総合課題の成果発表会

南箕輪村の南信工科短期大学校の1年生は、取り組んでいる総合課題の成果発表会を26日に学校で開きました。

こちらはメタルピンボールです。

小中学生を対象にしていて、手動でボールをボード内に打ち込み、手元のボタンを押すとバンパーが自動で動きます。

今後は光と音の演出を考えているということです。

機械システム学科と電気システム学科の1年生29人は、「総合課題」の授業で去年10月から作品を制作しています。

「総合課題」は、2つの学科の枠を越えてグループをつくり、企画や設計、組み立てなど、ものづくりのプロセスを学ぶものです。

予算や納期の管理についても学生たちが行います。

26日は5つの班が発表を行いました。

総合課題は修正などを行い6月の完成を目指すということです。

製作した作品は、3月9日のオープンキャンパスなどで活用する予定です。

-

台湾の高校生 高遠高校で交流会

日本の職業高校にあたる台湾の新北市立淡水高級商工職業学校の生徒19人が伊那市の高遠高校を訪れ25日に生徒が交流しました。

歓迎セレモニーでは高遠高校の弓道部の生徒が弓を引き、28メートル先の的に向かって矢を放ちました。

台湾の生徒は24日に来日したということです。

セレモニーでは他に3年生およそ100人が合唱で歓迎しました。

高遠高校は淡水高級商工職業学校と2023年12月に姉妹校となっています。

今回初めて高遠高校を訪れました。

高遠高校は生徒有志5人が去年12月に研修旅行で台湾の高校を訪れています。

セレモニーの後は今年度の生徒会役員と交流会が開かれ、缶バッジを作りました。

高遠高校の生徒が身振りで作り方を伝えていました。

去年の研修旅行のホームステイ先の生徒との再会を喜ぶ姿も見られました。

台湾の生徒は県内で農家民泊やスキーを体験するほか、東京都で観光をして3月2日に帰国するということです。 -

伊那弥生ケ丘高校同窓会 跡地利用について要望

伊那弥生ケ丘高校同窓会は、校舎跡地利用について、同窓会の思いを尊重した上での計画立案などを求める要望書を25日に長野県教育委員会へ提出しました。

この日は長野県庁に下島典子同窓会長らが訪れ、高校再編推進室の佐野浩一郎室長に要望書を手渡しました。

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する伊那新校は、伊那北高校の敷地に新校舎を建設する予定です。

要望では、弥生跡地の現在の景観を損なうことのないよう利活用の計画立案に臨むことや、次世代教育や多世代交流の場としての利活用などを求めています。

佐野室長は「地元の人や同窓会のみなさんと話し合いながら進めていきたい」と話していたということです。

-

春のコレクション三人展

着物のリメイク品やアンティーク、木工インテリアが並ぶ、「春のコレクション三人展」が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで21日から始まりました。

会場には、およそ500点が展示され、販売も行われています。

南箕輪村の塀和一彦さんはオークションなどで収集したアンティークの食器、絵画などを展示しています。

妻の紀代子さんは、古い着物を洋服にリメイクし展示しています。

こちらのボトムスは、かつて製粉所で使われていた布袋をリメイクしたものです。

木祖村の高橋茜さんは、自身が手掛けた木工インテリアを展示しています。

高橋さんの展示品の中でも特に人気があるのは、中に磁石が入っていて、鉄製品が落ちない針入れです。

三人は10年ほど前に開かれた合同展で出会い、意気投合したということです。

三人展は26日(水)まで開催され、今年9月にも開かれる予定です。

-

旧井澤家住宅で雅楽の演奏会

伊那市西町の旧井澤家住宅で、雅楽の演奏会が23日に開かれました。

23日は、東京都を拠点に活動する演奏家4人が、雅楽の代表曲の越殿楽などを披露しました。

旧井澤家住宅では、現在雛人形展が開かれていて、演奏会はこれに合わせて企画されました。

会場を訪れたおよそ70人が演奏に耳を傾けていました。

-

創造館でざざ虫の講演会 牧田豊さんが講演

ざざ虫について理解を深める講演会「ざざ虫と伊那谷の過去・現在・未来」が22日日伊那市創造館で開かれました。

講師はざざ虫について30年以上に渡り研究している伊那市東春近の牧田豊さんが務めました。

講演では「どうしてざざ虫を食べるのは伊那だけなのか」などについて話しました。

牧田さんは「伊那では昭和20年代に土産物としてざざ虫の販売が始まった」と説明し、「ざざ虫が土産物となったことで、漁をする人や商店に収入をもたらし産業として成り立ち、今も伊那の食文化として続いている」と話していました。

牧田さんは3年計画でざざ虫についての講演をしていて、今回は2回目です。

他に、昭和47年に制作されたドキュメンタリー映画「伊那路の里」も上映されました。

上伊那の風景や文化などについてまとめたもので当時の天竜川や高遠城址公園などが映し出されました。

-

井ノ久保カレー大作戦

伊那市西春近表木の井ノ久保子供会は、カレーを通して顔の見える交流を図ろうと「井ノ久保カレー大作戦」を表木公民館で22日行いました。

22日は、児童や保護者、ボランティアなど20人が100人前のカレーを作りました。

事前に予約を取り、公民館に受け取りに来た地区の人たちに手渡していました。

子供会では、子供が主体となり顔を合わせ交流を図り、食を通して繋がろうとカレー大作戦を企画しました。

カレーは子供と食材を提供した人は無料、大人は1食100円です。

伊那市社会福祉協議会が行っている子ども食堂・カレー大作戦の一環で行われたものです。

-

弥生器楽部 定期演奏会

伊那弥生ケ丘高校器楽部の第17回定期演奏会が伊那市のいなっせで11日開かれ、部員らがこれまで練習を積んできたマンドリンの演奏を披露しました

定期演奏会では、ポップスや映画音楽など17曲を披露しました。

伊那弥生ケ丘高校器楽部の定期演奏会は今回で17回目です。

演奏したのは1・2年生33人です。

去年11月に行われた長野県高等学校ギター・マンドリンフェスティバルでは県内1位となる最優秀賞を5年連続で受賞し、7月の全国大会に出場する予定です。

この日は全国大会に向けて練習している曲も披露しました。

-

伊那市消防団音楽隊 定演

伊那市消防団音楽隊の第11回定期演奏会が16日伊那文化会館で開かれました。

定期演奏会では消防団音楽隊や市内の中学校の吹奏楽部など7団体がポップスやアニメソングなどを演奏しました。

予防消防のコーナーでは音楽隊の演奏に合わせて防火、防災への備えを呼びかけていました。

伊那市消防団の駒井啓晃団長は「消防団は地域の安心安全のため日夜活動している。消防団活動を知り、防火への理解を深めてもらいたい。」と話していました。

-

上農生 春日公園にウッドステージ設置へ

南箕輪村の上伊那農業高校の里山コースの2年生は、伊那市の春日公園に設置するウッドステージを作っています。

20日は、上伊那農業高校で生徒たちが木材の加工を行いました。

木材は、上伊那産のヒノキです。

この日は土台部分になる木材に、つなぎ合わせる為の加工を行いました。

生徒たちは、長野県建築士会上伊那支部の会員から教えてもらいながら作業をしていました。

上農では今年度までの3年間、春日公園噴水跡地の整備を行いました。

来年度は、ウッドステージを設置します。

ウッドステージは、秋ごろに完成予定です。

-

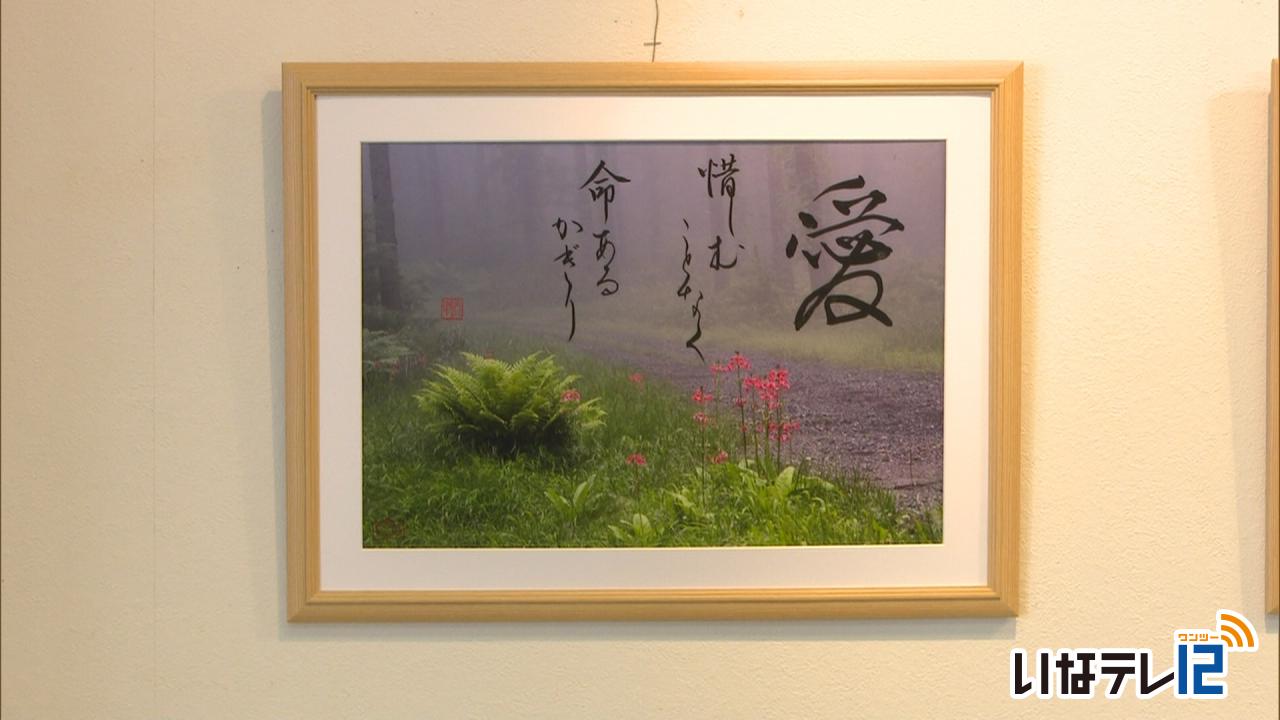

アートギャラリーミヤマで二人展 風景写真と書の合作

伊那市山寺の写真愛好家、伊藤好幸さんと、美篶の書家、山岸美峰さんの二人展が、伊那市西町のアートギャラリーミヤマで開かれています。

伊藤好幸さんと、山岸美峰さんの「ないす書っと二人展」は10年ぶりの開催で、今回が2回目です。

会場には伊藤さんの風景写真に山岸さん自作の詩の書が加えられた作品、18点が展示されています。

伊藤さんが伊那を中心に各地で撮影した風景写真を山岸さんに送り、山岸さんがそれに書を合わせて制作しました。

およそ15年前に、山岸さんが開いたペン習字教室に伊藤さんが参加したことがきっかけとなり、一緒に作品を作るようになりました。

伊藤さんのお気に入りだというこちらの作品は、入笠山の山道で撮影したものです。

展示は3月8日(土)まで開かれています。

-

女声合唱エーデルワイスコンサート

伊那市を中心とした合唱愛好者でつくる女声合唱エーデルワイスのコンサートが、15日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

コンサートでは、組曲やアカペラの他、映画音楽サウンド・オブ・ミュージックを披露しました。

メンバーが声をかけて集まった8人の子どもたちも参加し、花を添えました。

エーデルワイスは、上伊那の音楽教諭や合唱経験者などでつくる合唱団で、より高いレベルの合唱を求めていこうと2016年に発足しました。

東京芸術大学卒業で次世代を担う指揮者として期待されている横山奏さんが指揮を務めました。

エーデルワイスはおよそ30人で活動していて、週に一回練習をしています。

-

西春近北小 能登半島地震の被災地に義援金贈る

伊那市の西春近北小学校5年けやき組は、育てたもち米を販売した売り上げの一部を義援金として能登半島地震の被災地へ19日に贈りました。

19日は、代表児童から伊那市社会福祉協議会の職員に義援金2万3,691円が手渡されました。

西春近北小学校の視聴覚室で5年けやき組の28人が出席し贈呈式が行われました。

今回の義援金は市社協を通して社会福祉法人石川県共同募金会へ贈られます。

石川県共同募金会の永下和博専務理事がオンラインで参加し、感謝の言葉を述べました。

西春近北小5年けやき組は総合学習の時間で、去年5月に近所の田んぼで田植えをし、水の管理などを行いました。

10月に稲刈りと脱穀を行い、育てたもち米は参観日や行事で販売しました。

売り上げを修学旅行の資金の一部に充てる予定でしたが、11月に能登半島地震の災害について講演を聞いた児童たちは、被災地に役立ててほしいと考えました。

募金を保護者に呼びかけ、売り上げの一部とあわせて義援金を贈ることにしました。

石川県共同募金会では、義援金を被災者の生活支援に活用していくとしています。

-

信州高遠美術館 アートスクール作品展

伊那市高遠町の信州高遠美術館が主催するアートスクールの受講生の作品展が開かれています。

会場には、受講生10人がそれぞれの講座で制作した、アクリル画や陶芸、革製品などの作品20点が並んでいます。

陶芸のグループは、高遠焼の陶芸家、浦野真吾さんの指導の下、自分だけの高遠焼を作るというテーマで、お皿やカップなどを制作しました。

書道のグループは、明治から昭和にかけて活躍した画家、書家の中村不折の印譜集を和綴じで製本しました。

アートスクールの作品展は年度ごとに開かれていて、今年度で19回目です。

信州高遠美術館は今年度、絵画や陶芸、革工芸など7つの講座を開催し、65人が受講しました。

この作品展は、3月2日(日)まで開かれています。 -

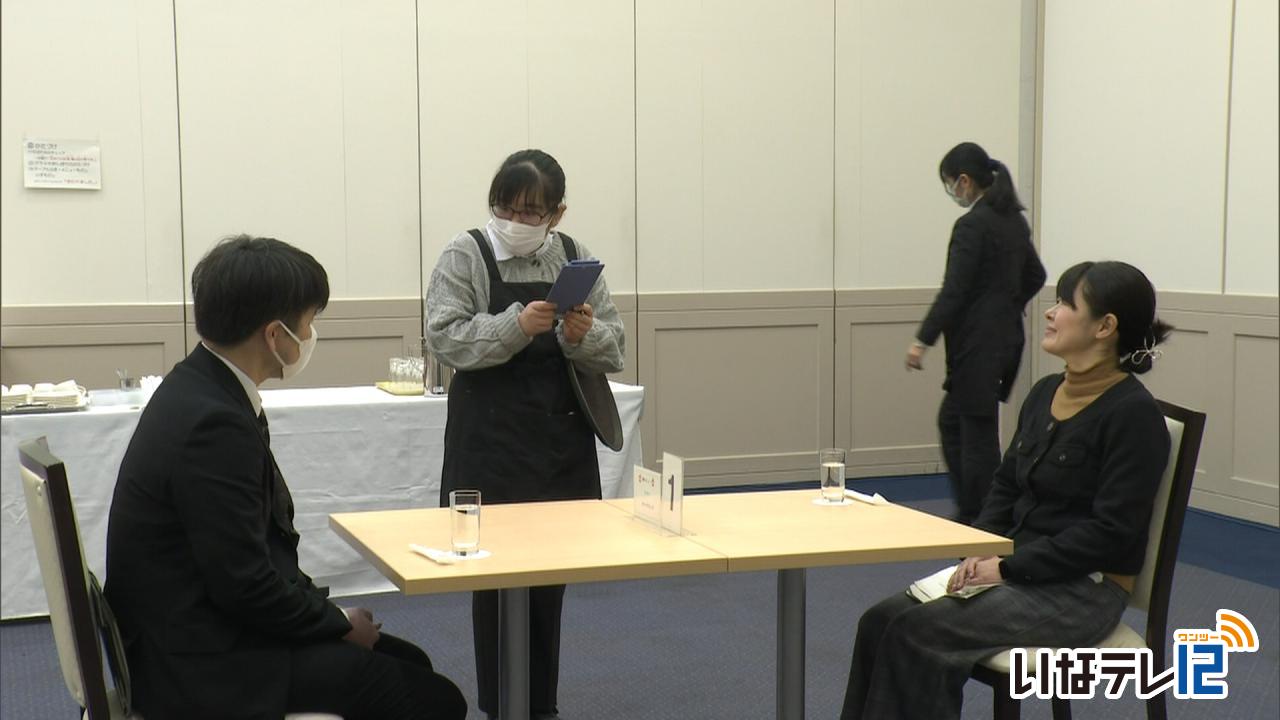

伊那養護学校 接客技能検定

特別支援学校高等部の生徒の働く意欲を高めるための技能検定大会伊那会場が18日に、伊那市の信州INAセミナーハウスで開かれました。

技能検定大会には「清掃部門」「喫茶サービス部門」「食品加工部門」があります。

この日は喫茶サービス部門の審査が行われ、伊那養護学校高等部の生徒、16人が参加しました。

大会では、身支度や接客態度が評価されます。

参加した生徒は、客役の関係者に飲み物の注文や提供を行いました。

審査員を務めたのは、箕輪町の飲食店店主、藤澤久美子さんです。

去年12月から生徒への指導も行ってきました。

技能検定大会は、特別支援学校の生徒の働く意欲や力を高めようと、県教育委員会が開いています。

喫茶サービス部門は県内5会場で開かれています。

10段階で評価され、後日参加した生徒全員に認定証が贈られます。

191/(月)