-

加納さん寺の梁の装飾彫り作業

2025年1月から、伊那市西春近の法音寺の本堂建て替え工事が始まります。

西春近の工芸家、加納義晴さんは本堂で使う梁の装飾を彫る作業を行っています。

6日は、作業場で長さ1.7メートルの梁に花と葉の模様を彫っていました。

梁の彫刻は、法音寺の建て替えを行う、建築会社が工芸家の加納さんに依頼したものです。

加納さんは8月に図案を描き、9月から彫り始めたということです。

木槌と20種類のノミ、彫刻刀を使いわけて作業をしています。

法音寺の本堂は、建てられて250年経つということです。

2025年1月に取り壊し2026年12月の完成を予定しています。

梁のほかにも、入口に取り付ける飾りの彫刻も行っています。

現在の飾りには鳳凰が彫られていて、それを見本にしながら、大きさは倍の長さ1.8メートル、幅80センチのものを2年かけて彫り上げるということです。

加納さんは本堂に使われる、15本の梁に装飾を彫る予定です。

-

南箕輪村 中学生模擬議会

南箕輪中学校3年生による中学生模擬議会が11がつ28日に役場で開かれました。

この日は、3年生5人が、村に質問や提案をしました。

清水こはるさんは「子どもたちが遊べるような施設ができれば、より多くの人が村に足を運んでもらえると思う、例えばトランポリン施設はどうか」と提案しました。

藤城村長は「雨でも子どもたちが遊ぶことができ、保護者がゆったりと見守ることができる施設を作りたいとは考えている」と話しました。

他にも「豊かな自然をアピールするために景色を見渡せる高台や展望台を設置してみてはどうか」「イベントの開催情報が子どもたちに届いていない」などの提案や意見が出ていました。

中学生議会は、議会や村政に関心を持ってもらうとともに、意見を参考にしようと村議会が開いたものです。

-

文化功労者の髙木さんが書道指導

今年度の文化功労者に選ばれた、書家で大東文化大学名誉教授の髙木聖雨さんによる書道の授業が4日に、伊那市高遠町の高遠高校で行われました。

開講式では、書家の髙木聖雨さんが揮毫を行いました。

高木さんは、文化の向上発展に顕著な功績があったとして、今年度の文化功労者に選ばれています。

4日は、芸術文化コース書道専攻や音楽専攻の生徒などおよそ60人が参加しました。

中国の古代書体で「解衣」という文字を書き上げました。

開講式では、音楽専攻の生徒が合唱を披露して歓迎しました。

教室では、書道専攻の生徒が書いた作品の添削指導が行われました。

高遠高校は、今年度の文化庁「文化芸術による子供育成推進事業」の実施校に選ばれました。

事業は、功績が顕著な芸術家を学校に派遣し、子どもたちに質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会をつくり、豊かな想像力や思考力などを養うことを目的としています。

髙木さんは、手本を示して生徒にアドバイスを送っていました。

髙木さんは、この事業で、これまで小中学校で指導を行ってきましたが、高校生を指導するのは今回が初めてだということです。

-

南部保育園 クリスマスツリー飾り付け

南箕輪村の南部保育園でクリスマスツリーの飾り付けが4日行われました。

4日は南部保育園のすべての園児116人がクリスマスツリーの飾り付けを行いました。

園児はお気に入りを選びツリーに付けていました。

飾り付けがひと段落し上段の部分を下段に差し込むと高さ3メートルのクリスマスツリーになりました。

園児はクリスマスにまつわる歌を歌いました。

飾り付けが終ると、部屋を暗くし電飾を点灯させました。

南部保育園では保育園では、24日にクリスマス会を予定しています。

-

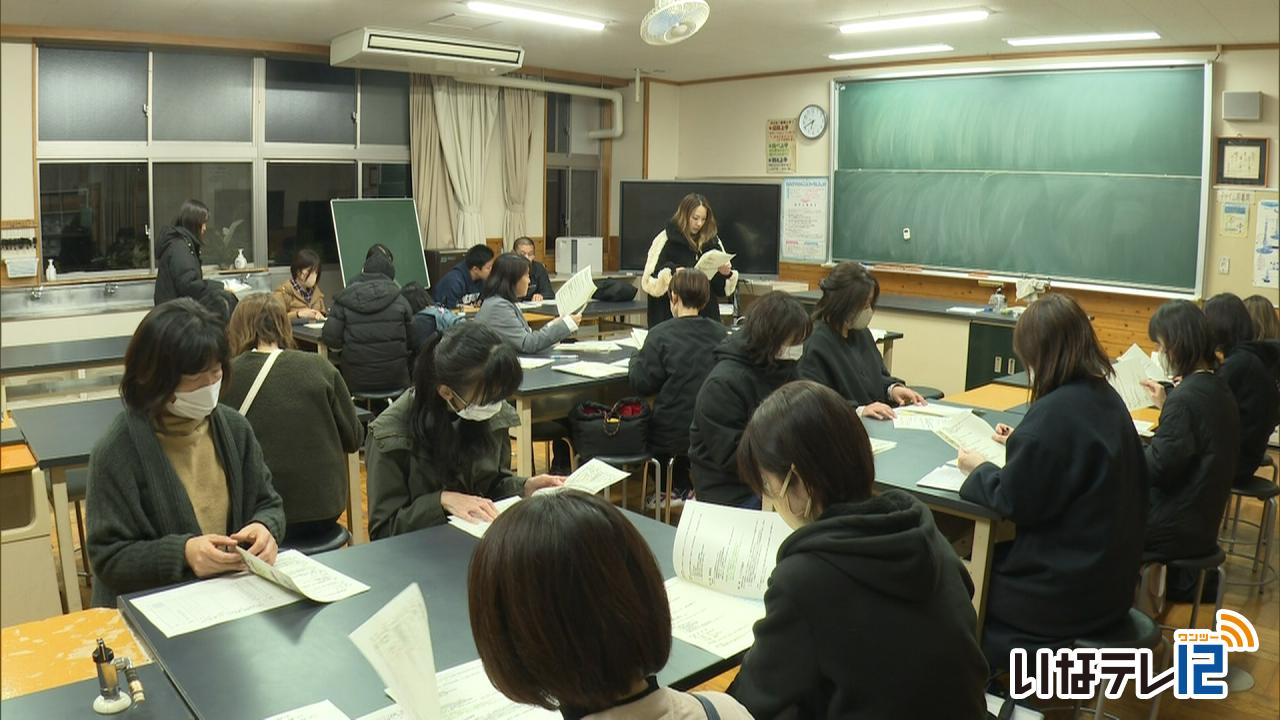

南箕輪中 休日の地域クラブ設立総会

南箕輪村の南箕輪中学校の、休日の部活動を地域が担う休日の地域クラブの設立総会が28日に開かれました。

地域クラブは来年の4月からスタートします。

28日は、南箕輪中学校に生徒の保護者らが集まり、種目毎に教室に分かれて設立総会が開かれました。

始めに、南箕輪村の清水閣成教育長が、校内放送であいさつをしました。

村教育委員会では、2年前から休日のクラブ活動について検討を進めてきました。

休日の地域クラブは、少子化による部員不足への対応や教諭の負担軽減を図るもので、中学校の休日の部活動が学校主体から地域主体となります。

総会では、役員組織や規約、などについて話し合われました。

南箕輪中学校には現在14の部活があり、このうち12の種目で休日の地域クラブを立ち上げました。

来年4月から学校の部活動は平日のみとし、休日は希望する生徒が地域クラブに所属し活動します。

地域クラブは総合型地域スポーツクラブのNPO法人南箕輪わくわくクラブが担います。

活動は土日いずれかの3時間程度を基本としています。

会費を徴収し、指導者に謝金を支払います。

来年2月に、現在の1,2年生対象の入会手続き会の他、指導者研修会が開かれ、来年4月から休日の地域クラブがスタートします。

-

伊那市 来年から土曜保育の園数を集約

伊那市は2025年1月から保護者が土曜日に保育を希望する場合に受け入れる、土曜保育を行う園の数を、現在の8園から5園に集約することを29日に報告しました。

29日は、伊那市役所で伊那市議会全員協議会が開かれ、土曜保育を実施する保育園について、集約することを報告しました。

市内にある、公立保育園19園のうち、現在土曜保育を行っているのは、竜北、竜西、竜東、上の原、美篶、東春近、西箕輪、高遠の8園です。

10年前と比べて利用する園児の数が減ってきていることや、1つの園に最低4人の保育士の確保が厳しく、配置が難しくなってきているということです。

竜北と上の原、西箕輪の3園を除く5園に集約が可能であること、利用世帯に協力できるとの回答を得たことから、2025年1月4日から5園での実施を行います。

市では、新しい預け先について、保護者の希望に沿うように調整していくとしています。

-

箕輪町の3校 給食コンクール入賞

今年度の学校給食に長野県産物を活用した献立コンクールで箕輪町の箕輪中、箕輪中部小、箕輪南小の3校が入賞しました。

27日各校の栄養教諭ら3人が役場を訪れ白鳥政徳町長に入賞を報告しました。

コンクールは公益財団法人が開いたもので、県産物を使用する自由献立と県産物を使った加工食品を使う課題献立の2部門があります。

コンクールには自由献立に90校、課題献立に17校の応募がありました。

箕輪中学校の献立は長野県産の食材が全体の6割で、自由献立の部で最優秀賞を受賞しました。

箕輪中部小学校の献立は箕輪町産の紫米が使われていて自由献立の部で優良賞を受賞しました。

箕輪南小学校の献立は箕輪町産のブロッコリーを和え物にして課題献立の部で最優秀賞を受賞しています。

今回入賞した献立は今後、受賞献立として提供されるということです。

-

中尾歌舞伎秋季公演

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎、中尾歌舞伎の秋季公演が、中尾座で23日に行われました。

秋の公演は、継続的に伝統文化活動を応援する伊那ロータリークラブの地区補助金事業として行われました。

今回の演目は、「義経千本桜 鮨屋の段」です。

源平合戦に敗れた、平家の大将、

平維盛をかくまった鮨屋を舞台に、親子関係などを描いた悲話です。

前半は、鮨屋一家のテンポのよいやりとりが笑いをさそい、後半は勘当された鮨屋の息子、いがみの権太が父に刀で刺され自分のおろかさを悔やみながら死んでいくシーンが涙を誘います。

観劇に訪れたおよそ100人は迫真の演技に見入り、見せ場ではおひねりを投げたり拍手を送っていました。

伊那ロータリークラブ地区補助金事業「中尾歌舞伎秋季公演」の模様は来年1月に伊那ケーブルテレビの121chで放送します。

-

防災教育 児童がビニール袋でカレー作り

南箕輪小学校4年3組の児童は防災教育の一環でビニール袋を使ってカレーや蒸しパンを作る調理実習を22日に校内で行いました。

この日は児童33人がビニール袋でカレーや蒸しパンを作りました。

講師は日本赤十字社の松崎由紀子さんです。

それぞれの材料をビニール袋の中に入れて調理しました。

災害時にはビニール袋を使うことで、袋のまま料理を被災者に提供できるため衛生的です。

また味付けや材料をそれぞれ変えることができるため、アレルギーへの対応や好みに合わせることができます。

松崎さんは「避難所には道具や材料が足りないこともあります。臨機応変に対応してください」と話していました。

4年3組は社会の授業で災害について学んだことから今回の調理実習が行われました。

今後は消防団から救急法を学ぶほか、デジタル技術を活用して仮想空間で洪水を体験するということです。 -

伊那市中学生キャリアフェス

伊那市内の中学2年生が地域の人とふれあい将来を考える伊那市中学生キャリアフェス2024がエレコム・ロジテックアリーナで21日、行われました。

キャリアフェスには伊那市内の中学2年生約600人が参加しました。

オープニングでは、実行委員の生徒が会場を盛り上げていました。

テーマは「未来設計図~自分のキャリアをソウゾウしよう」です。

未来に興味や関心を持ち、自分のキャリアについて想像を膨らませ、創り出していきたいという思いが込められています。

上伊那の90の企業や団体が出展し、中学生が、自分の興味のあるブースを回りました。

伊那市の老人保健施設すずたけのブースでは、高齢者体験が行われ、生徒がキットを身に着け歩いたりしていました。

伊那バス株式会社は、バスガイド体験を行いました。

伊那市内の名所を撮影した映像にあわせ、生徒がガイドをしていました。

伊那ケーブルテレビもブースを出展し、中学生がアナウンスを体験していました。

このイベントは、中学生が地域の人と触れ合い未来について考えるきっかけにしようと、市内6つの中学校の代表生徒や産学官の関係者が参加する実行委員会が行ったもので今年で7回目となります。 -

伊那新校 開校に向け地域説明会

長野県教育委員会は、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を統合する伊那新校の開校に向けた地域説明会を19日にめて開きました。

19日は南箕輪村の村民センターで地域説明会が開かれ、小中学生の子どもを持つ保護者や学校関係者などおよそ80人が訪れました。

説明会では、県教委の担当者が統合の流れや校舎整備の進め方、募集方法について話をしました。

伊那新校には今の伊那北の理数科にあたる特色学科と普通科が設置され、募集は学科毎に分けずに一括で行う事を検討していると説明しました。

保護者からは工事期間中の対応や部活について質問が出されていました。

工事期間中は伊那北のグラウンドが使えない事から、伊那市のグラウンドの使用について協議を進め、部活動については令和10年度以降、伊那北と弥生、伊那新校の3校での活動も可能だと答えていました。

出席した保護者は「校舎の環境や教育カリキュラムに不安があったが、説明を聞き安心した。

多感な時期を過ごすので、学びやすい環境を整えてほしい」と話していました。

地域説明会は、駒ケ根市で1回、伊那市で2回開かれる予定です。

-

大芝荘で文化財の虫干し

2021年から休業している南箕輪村の大芝荘で、19日文化財の虫干しが行われました。

普段は南箕輪村郷土館に保管されている掛け軸およそ200点が大芝荘に運びこまれました。

掛け軸は、広間の畳の上に1点1点広げられ、虫干しが行われました。

これは村指定有形文化財の大宗館文庫の一部で、江戸から大正にかけての掛け軸です。

大宗館文庫は、代々村の重要な地位にあった南殿の有賀家に所蔵されていた文書などです。

平成13年に引きとり、郷土館に保管されていました。

点数が多くこれまで虫干しができていなかったということですが、教育委員会が現在休業中の大芝荘を活用し今回行われました。

虫干しは1週間ほどかけて行われるということです。

大芝荘は、施設の老朽化や利用者の減少などで2021年から休業していて、今後の活用は未定となっています。

-

信大農学部でワイン販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てたぶどうとりんごの2種類のワインの販売が18日から始まりました。

18日は実習でぶどうとりんごを栽培した学生がワインのPRをしました。

ぶどうを使った濃厚ナイアガラワインは375ml入り、税込み2,000円です。

りんごを使った濃厚りんごワインも同じく375ml入りで税込み2,000円です。

濃厚ナイアガラワインは231本、濃厚りんごワインは227本作られました。

信大農学部の学生が実習で作ったワインは1人2本限定で信大農学部キャンパス内の生産品販売所で購入できます。

-

西町のえびす講祭で宝投げ

商売繁盛や五穀豊穣を願うえびす講祭が伊那市西町の恵比寿神社で16日に行われました。

えびす講祭は、神社ができた大正時代から商売繁盛や五穀豊穣を願い行われています。

主催したルネッサンス西町の会では「多くの人に来てもらい、盛り上がることができて嬉しい」と話していました。

午後4時には宝投げが行われ、多くの地域住民で賑わいました。

地元の商店街で使える買い物券や食事券、野菜や果物などが当たる引換券が、餅と一緒に投げられました。

-

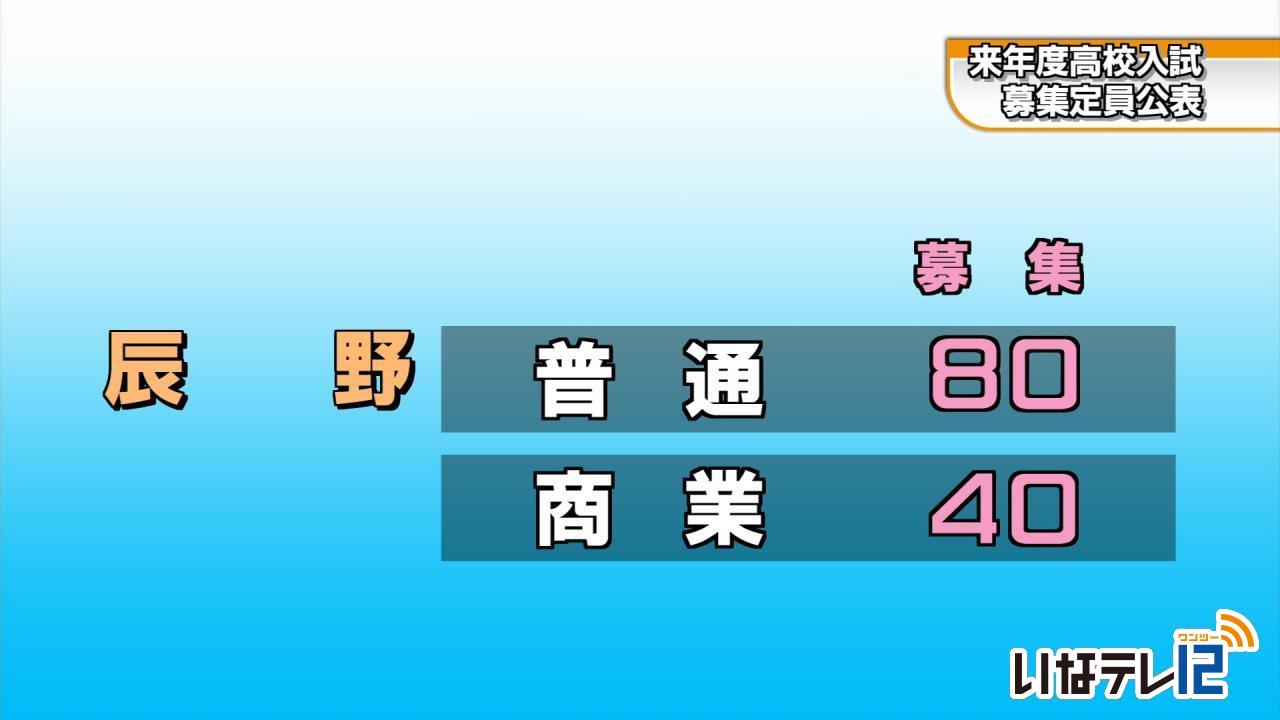

来年度の公立高校生徒募集定員公表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を15日、公表しました。

上伊那の全ての高校で今年度の募集定員と変わりはありません。

上伊那8校の募集定員は次の通りです。辰野高校は普通が80人、商業が40人です。

-

メルヘン画家月乃星授さんの作品展

伊那市在住のメルヘン画家、月乃星授さんの作品展が15日から伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

手の指を使って絵を描く月乃さん独自の画法、フィンガーペイントを使い描かれた作品が展示されています。

月乃さんは京都府出身で現在は伊那市に住んでいます。

今年3回目となる作品展はふしぎの森を題材に30点を展示しています。

中には語呂合わせで福が訪れるようにと描かれた作品も展示されています。

21日までの期間中は月乃さんが実際に絵を描くライブアートや子どもを対象にフィンガーペイントの体験も行われています。

ゲストとして月乃さんと交友のある岐阜県在住の篠田睦月さんの着物の生地を使った、洋裁の作品の展示・販売も行われています。

月乃星授さんの作品展は、21日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

入場は無料です。

-

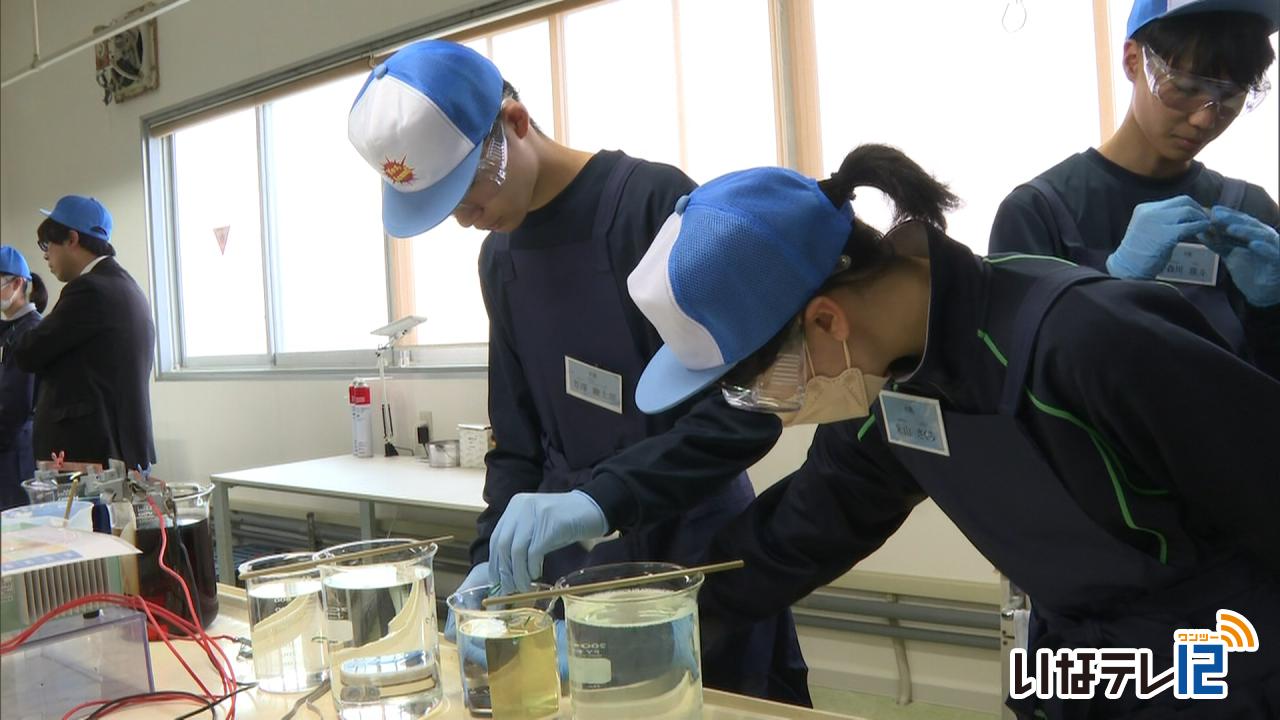

伊那北高校理数科 サン工業株式会社でめっき処理実習

伊那北高校理数科の1年生は、伊那市西箕輪の金属処理加工業、サン工業株式会社を14日に訪れ、めっき処理の実験を行いました。

この日は、伊那北高校理数科の1年生37人がサン工業を訪れました。

生徒は、真鍮の板をニッケルや銅が溶けた4種類の液体に入れ、電流を流し、めっき処理の実験を行いました。

めっき処理された板を溶液から取り出して重さを測り、データを取っていました。

この実習は、化学の知識を深めるとともに、地元企業について知ってもらおうと、サン工業と連携して伊那北高校が行っていて、今回で4回目です。

7日には、伊那北高校での出前授業も行われました。

この日はほかに工場見学も行われました。

伊那北高校では、「生徒にとってとても良い機会なので今後も継続していきたい」と話していました。

-

南箕輪小3年生 りんご収穫体験

南箕輪村の南箕輪小学校3年生の児童は14日、今年度生育観察をしてきたりんごの収穫を行いました。

南箕輪小3年生の3組と4組の児童が、南箕輪村の加藤弘道さんの果樹園で収穫体験を行いました。

児童たちは、5月からJA上伊那南箕輪支所の職員や地元の農家と一緒にりんごの成長を観察してきました。

この日は最後の学習として、観察してきたりんごを収穫しました。

自分のりんごが分かるように、テープが張られています。

児童たちは教わりながら丁寧にりんごを収穫していました。

収穫後、加藤さんが育てたりんごを味わっていました。

りんご学習はJA上伊那南箕輪支所が村内の小学生を対象に毎年行っているものです。

児童が収穫したりんごは、JA上伊那南箕輪支所に18日から22日まで飾られるということです。

-

元教職員のOB・OG美術展

上伊那地域の元教職員によるOB・OG美術展が伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで14日から始まりました。

会場には絵画や彫刻など13人の作品が展示されています。

美術展は上伊那在住で退職した教職員の有志が集まり開いているもので5回目となります。

事務局の吉田勝美さんの作品「御嶽山地貌」は9月に制作を始めた新作で山の形や色に惹かれて描いた作品だということです。

上伊那教職員OB・OG美術展は19日まで開かれています。

-

上伊那総合技術新校 開校時期未定に

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が12日、伊那市役所で開かれ、今まで2032年度以降の早い時期としていた開校予定を、未定とすることが報告されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校の4校を再編統合するものです。

県教育委員会は校舎整備の工事期間を見直し、新校の設計に3年から4年、工事に5年から7年かかるとしています。

そのため、今まで2032年度以降の早い時期としていた開校予定を、未定とすることが報告されました。

また、上伊那の中学生の生徒数が減少しているとして、7学級程度だったクラス数を5から6学級にすること、現段階では一斉統合を検討していることが報告されました。

ほかに、懇話会に参加している高校生から「1年生で農業・工業・商業を体験し、2年生から自分で選んで専門的な学びができるようにしてほしい」という意見が出ていました。

県教育委員会では、12月17日に開かれる次回の懇話会で新たな再編実施基本計画案を示す予定です。

新たな計画案は来年の県議会2月定例会で同意を得たいとしています。

-

「小さな親切」運動作文コンク 南中で表彰式

小さな親切運動・作文コンクール表彰式が南箕輪村の南箕輪中学校で行われ、入賞した9人に賞状が贈られました。

13日は「小さな親切」運動上伊那支部の藤澤洋二支部長が南箕輪中学校を訪れ、入賞した9人に賞状を手渡しました。

3年生の竹松奏太さんの作文は、県内で3820作品の応募があった中学校の部で優秀賞を受賞しました。

竹松さんは作文で幼い頃の体験を元に、他人に優しくする事で親切の輪が広がっていく事を伝えたという事です。

表彰式では、銀賞と銅賞を受賞した生徒にも賞状が贈られました。

藤澤支部長は「多くの作品を応募いただきありがとうございます。勉強や部活など中学校生活を楽しんで下さい」と話していました。

また「小さな親切運動」上伊那支部は、車椅子1台を南箕輪村社会福祉協議会にきょう寄贈しました。

-

小学生防火作品コンク 横内さん表彰

上伊那防火管理協会が募集した小学生防火作品コンクールの書道の部で最優秀賞に選ばれた箕輪町の箕輪中部小学校4年の横内杏奈さんに表彰状が13日贈られました。

13日は上伊那防火管理協会の馬場功副会長が箕輪中部小を訪れ、横内さんに表彰状を手渡しました。

コンクールは上伊那防火管理協会が、小学生を対象に開いたもので書道の部には67点の応募がありました。

馬場副会長は「横内さんの作品はのびのびした文字が評価されました」と話していました。

尚、ポスターの部には宮田小学校の芳池朔君の作品が最優秀賞に選ばれました。

書道とポスターの最優秀賞の作品はまとめられ、来年のカレンダーとして上伊那防火管理協会の会員事業所に配られます。

-

元プロスポーツ選手と交流 夢の大切さ学ぶ

長野県に縁のある元プロ選手が、子どもたちに夢を持つことの素晴らしさを伝える、夢応援授業が12日に伊那市の西春近北小学校で行われました。

12日は、4年生から6年生までの84人が、元プロスポーツ選手と交流をしました。

信州ブレイブウォリアーズなどに所属した元プロバスケットボール選手、佐藤詫矢さん。

松本山雅FCなどに所属した元プロサッカー選手の土橋宏由樹さん。

元プロサッカー選手の西村陽介さんの3人が授業を行いました。

児童たちは、まず、じゃんけんで元プロ選手とコミュニケーションを図り、その後、指示にあわせて、体の部位を触ったり、ボールを取る運動を行いました。

夢応援授業は、元プロサッカー選手の西村さんが現在勤める病院が取り組んでいる事業で、県内の小学校をまわり、元プロスポーツ選手と交流し、夢を与え、夢を持つことの素晴らしさを伝える機会にしようと5年前から行っています。

元プロバスケットボール選手の佐藤さんは、プロ選手時代に足を大けがして引退を考えた時に、「プロに入るために人一倍努力をしてきた。諦めずにリハビリを続けたことで復帰することができた」と話していました。

西春近北小学校で夢応援授業を行うのは、2023年に続いて今回で2回目です。

-

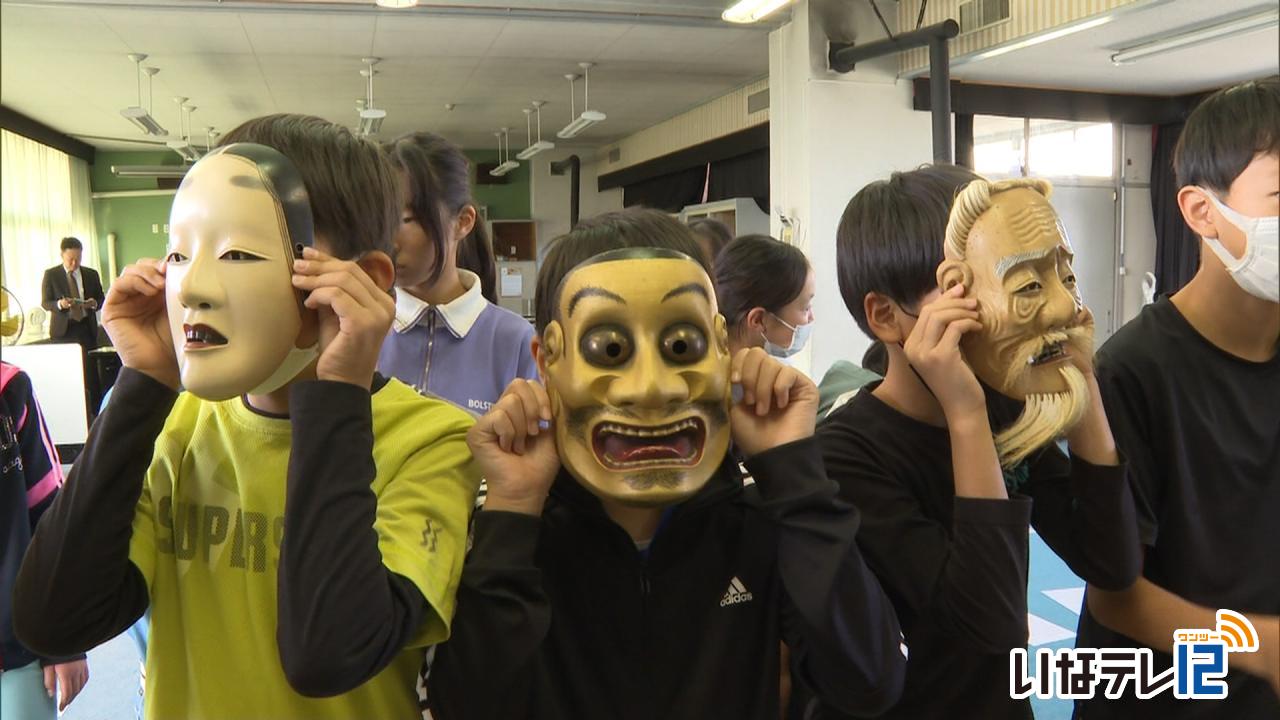

小学生が能楽体験

11月に開かれる伊那能の公演に合わせ、小学生向けの能楽体験講座が10月15日に伊那市の西春近南小学校で開かれました。

この日は西春近南小学校の6年生の児童が、伊那市西箕輪在住の能楽師、中家美千代さんから能について教わりました。

講座では、能の台詞にあたる謡を声に出して読んだり、扇を使った舞を体験していました。

実際に使用する能面や装束も身に付けていました。

中家さんは「能面は下を向くと悲しい表情、上を向くと嬉しい表情に見えます」と話していました。

体験講座は11月に開かれる伊那能の公演を前に、能を身近に感じてもらおうと伊那能実行委員会が市内の小学校で開いているものです。

第33回伊那能は、11月17日(日)に伊那文化会館で開かれます。

-

小学生が職業体験 おしごとごっこ

小学生が職業体験をするイベント「このまちのおしごとごっこ DX&SPOTS」が伊那市のエレコムロジテックアリーナで10日開かれました。

イベントは、体験を通して将来の夢や考える力を養ってもらおうと伊那商工会議所青年部が企画したもので、今回で7回目です。

10日は地元の企業や団体、県内のプロスポーツチームなど24のブースが会場に設けられました。

今回は初めてスポーツブースが設けられ、松本山雅や高森町を拠点に活動するプロの3人制バスケットボールチーム南信州ネクサスのスタッフや選手がシュートやドリブルなどを教えていました。

会場にはカップケーキ作りやネイル、シミュレーターを使ったドローンの操縦などがあり、子どもたちは、お気に入りのブースを回り体験していました。

また、伊那ケーブルテレビも参加し子どもたちがアナウンスやカメラを体験しました。

会場には約500人が訪れ、子どもたちは体験を通して仕事への理解を深めていました。

-

山の遊び舎はらぺこ 20周年記念イベント

伊那市手良の認定こども園、山の遊び舎はらぺこの開園20周年記念イベントが10日に行われました。

会場には、体験コーナーや飲食など、およそ20のブースが設けられました。

山の遊び舎はらぺこは、2005年に東春近で開園し、去年現在の場所に移転し、今年20周年を迎えました。

野外保育に取り組み、延べ100人以上が卒園していて、この日は卒園生やその保護者、地元住民が訪れていました。

イベントは「焚火まつり」と題し、会場には焚火スポットが設けられました。

竹の棒に生地を巻き付けてパン焼くコーナーもあり、訪れた人が味わっていました。

イベントではほかに、卒園生によるライブが行われました。

はらぺこでは、「今後も子どもたちが自然の中で豊かな時間を過ごせるように取り組んでいきたい」としています。

-

伊那フィルハーモニー交響楽団 第36回定演

伊那フィルハーモニー交響楽団の第36回定期演奏会が伊那市の伊那文化会館で10日開かれました。

演奏会には団員およそ70人が出演し、クラシック曲2曲を披露しました。

定演では、東京国際音楽コンクール指揮者部門で2位の経験があり、次世代を担う指揮者として期待される横山奏さんが指揮を務めました。

伊那フィルハーモニー交響楽団は1985年6月に伊那谷初のアマチュアオーケストラとして発足し、来年40周年を迎えます。

北沢理光団長は、「来年は設立40周年の節目の年になる。市民オーケストラとしてさらに活動の輪を広げていきたい」と話していました。

-

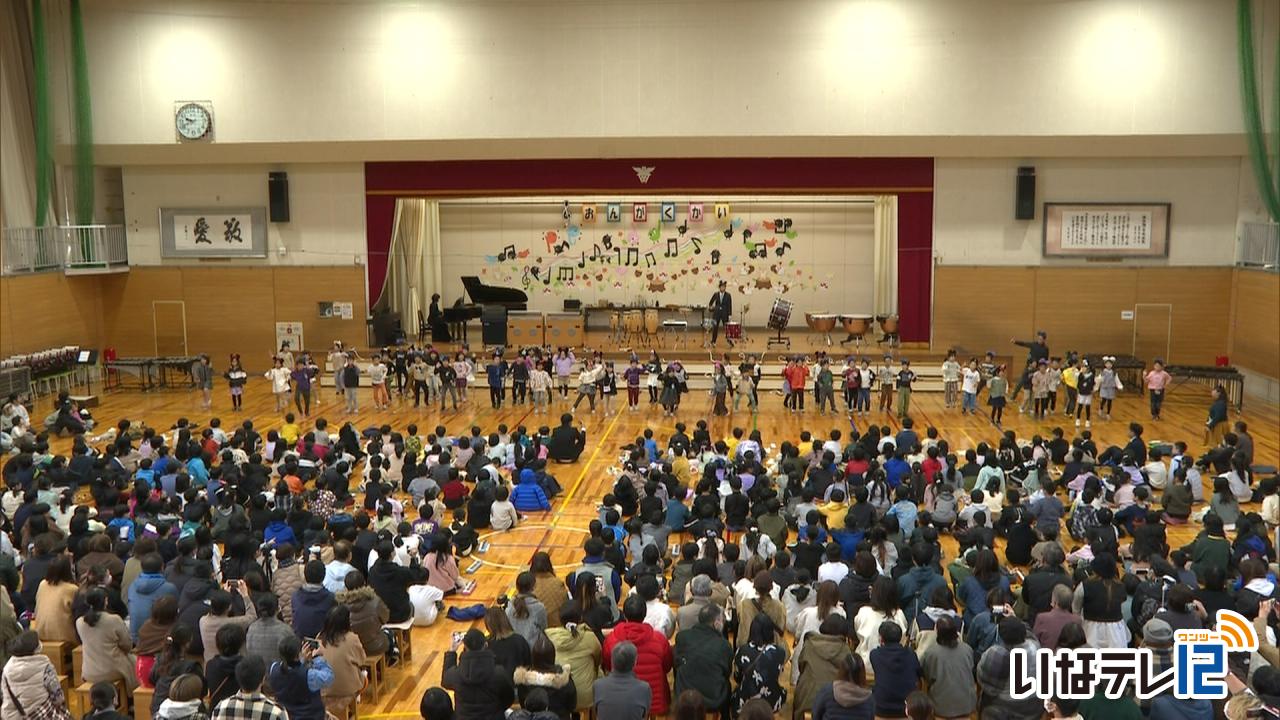

南箕輪小学校で音楽会

南箕輪村の南箕輪小学校で音楽会が8日開かれ、児童が練習の成果を披露しました。

音楽会では全校児童750人が学年全体やクラスなどに分かれ、保護者を前に25曲を披露しました。

南箕輪小学校ではコロナ以前は全体で音楽会を開いていましたが、去年からは2部に分けて開いていて前半は奇数学年、後半は偶数学年が演奏しました。

児童はおよそ1か月前から音楽の授業などで練習をしたということです。

南箕輪小学校では「みんなで心を一つに音を楽しんでほしい」と話していました。

-

いのちのWa!コンサート 10日開催

コーラスとオーケストラによるコンサート、「いのちのWa!コンサート」が10日に駒ケ根市の駒ヶ根市文化会館で行われます。

10月26日は合唱団体の合同練習が行われました。

いのちのWa!コンサートは上伊那の合唱団体の代表者などでつくる実行委員会が主催するコンサートで、今年で3回目の開催です。

自然の尊さや人のつながり、命の循環を音楽で表現することをコンセプトにしています。

箕輪町在住の音楽家・唐沢史比古さんが実行委員長と音楽監督を務めます。

上伊那の小、中、高校の合唱部や一般の合唱団、全国各地で活躍する音楽家によるオーケストラが出演します。

10日のコンサートは3部構成で行われ、最終の第3部では合唱とオーケストラが共演し唐沢さんが作詞作曲した4曲披露します。

この日は唐沢さんがアドバイスを送り、本番に向けて気持ちを一つにしていました。

「いのちのWa!コンサート」は10日(日)午後2時から駒ケ根市文化会館で開かれます。

入場無料・要事前予約 <申し込み https://inotinowa.com/>

-

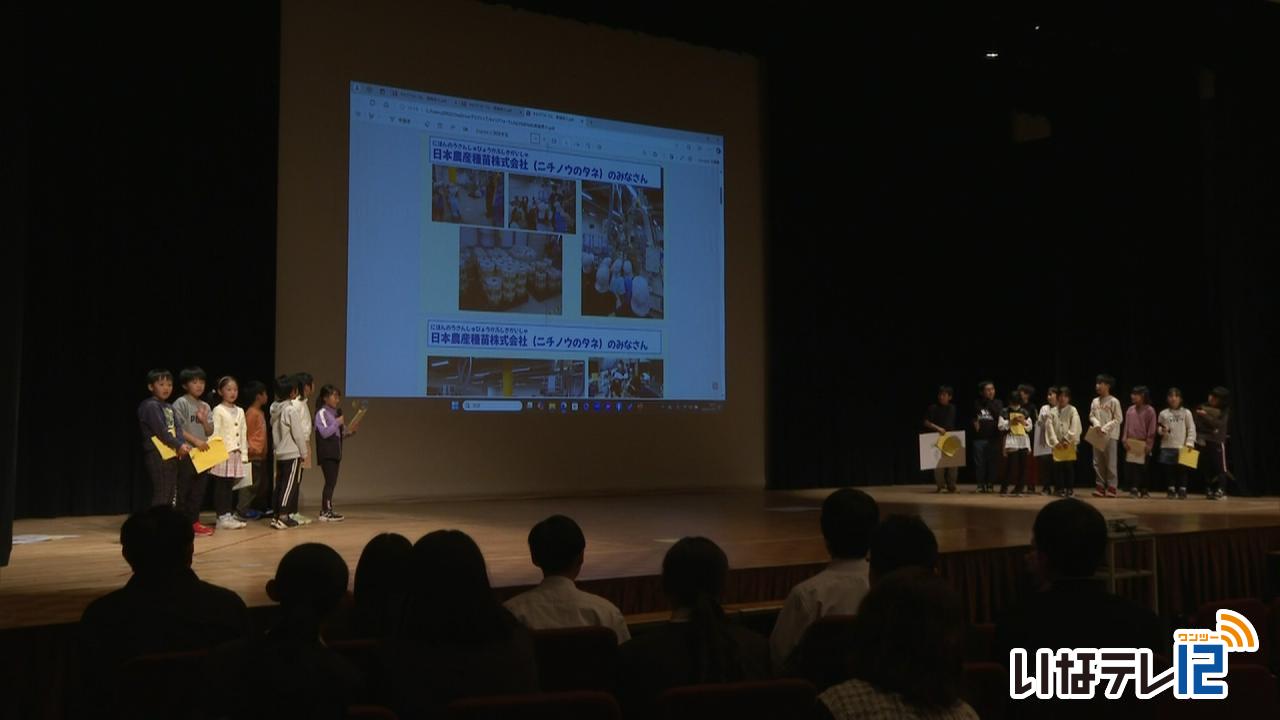

箕輪町キャリアフォーラム

小中学生が仕事やこれからの地域社会についての学習成果を発表する、箕輪町キャリアフォーラムが、町文化センターで7日に開かれました。

フォーラムでは、「これからの箕輪町、自分のあり方」をテーマに、小中学生が学習発表をしました。

箕輪南小学校3年生は、総合の時間に行った町内の企業や消防署、交番の見学を通して学んだことを発表しました。

児童は、「働くことは大変だけれどすごいことだとわかった」などと話していました。

ほかに、児童が会場を訪れた人に夢を聞いていました。

箕輪中学校の2年生は、職場体験で学んだことを発表しました。

生徒は、将来の目標として「自分から挨拶しコミュニケーションを取ることを心掛けたい」「笑顔で行動し周りを明るくしたい」などと話していました。

フォーラムは、町教育委員会や事業所などでつくる「箕輪町キャリア教育推進協議会」が開いたもので、今回で11回目です。

これまで「キャリア教育フォーラム」として開いていましたが、一般の人にも広く参加してもらおうと、名称を「キャリアフォーラム」に変更し開催しました。

会場には、小中高生や一般、300人以上が集まりました。

191/(月)