-

【記者室】卒業式で復讐

ある高校の卒業式で小さな事件が起きた。式も終盤、答辞で登壇した卒業生代表が在校生に向け「この学校の先生のように人前で恥をかかせる大人にはならないでほしい」と言ったのだ。列席者は冷水を浴びたようにその場に凍りついた。

どんな思いでこれを口にしたのか。よほど腹に据えかねる事情があったのだろうが、このやり方は感心できない。騒いだり暴れたりするバカ者に比べればはるかに良いが、式を台無しにし、多くの人を嫌な気持ちにさせたことは反省すべきだ。

彼は復讐を遂げてすっきりしたろうか。否、砂をかむような苦い思いだけが残っているに違いない。だがこれも若さゆえ。願わくば、自らの行いの非は非として認め、今後の教訓にしてほしい。(白鳥文男) -

東伊那小6年生を送る会

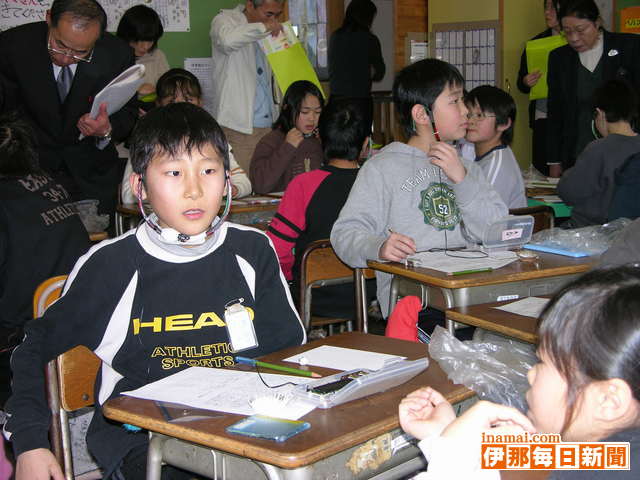

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で7日、6年生を送る会が開かれた。卒業まで10日余りとなった6年生に残り少ない小学校生活の思い出にしてもらおうと、在校生が学年ごとに趣向を凝らした歌や踊りなどを披露し、手作りのプレゼントを贈った。

5年生は「中学へ行っても元気で頑張ってください」と大きな声で応援のエールを送った=写真。

3年生は6年生一人一人を詠んだ俳句に感謝の気持ちをこめ「○○さん 背が高くて大人みたい」などと発表した。

4年生は女子が新体操を披露したほか、男子がヒゲダンスを踊って大きな笑いを誘った。

市内の5小学校は18日に修業式、19日に卒業式をそれぞれ行う。 -

看護大卒業記念植樹

卒業式を翌日に控えた駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)で7日、看護大交流市民の会(木下和好運営委員長)と卒業生らが卒業記念のシダレザクラ1本を植えた。キャンパス内にある緑地「有酸素運動研究コース」の一角に集まった約80人の学生が代わる代わるシャベルを手にし、4年間の学園生活の思いを込めてサクラの木の根元に土をかけた=写真。

木下委員長は「卒業しても、サクラの時期が来たら第二のふるさと駒ケ根を思い出して花を見に来てほしい」とあいさつした。卒業生を代表して飯島克枝さんと塩原沙子さんは「入学時からいろいろと支えてくれた皆さんとともに記念植樹ができてうれしい。植樹したサクラとともに私たちも成長していきたい」と礼を述べた。

同コース内には第1回卒業記念の1999年から毎年1本ずつ植えられたシダレザクラの木が整然と並んでいる。

卒業式は8日午前10時30分に行われる。 -

宮田小6年1組「どんどこ幸せ隊」がさよならコンサート

「どんどこ幸せ隊」と自ら名付け太鼓演奏に取り組んできた宮田村宮田小学校6年1組は6日、「さよならコンサート」を村民会館ホールで開いた。卒業を控えた最後の公演は、太鼓に励んだ3年間の集大成。想いつまったバチさばきで、会場に集まった家族や地域住民、学校の仲間にも幸せを届けた。

「ドン、ドン」と重厚な太鼓の音色。ひとつがふたつになり、さらにそれが全員となって広がり、子どもたちは舞うようにバチをさばいた。

宮田太鼓の北原健一さんらに指導を受け、4年生の時に始めた太鼓。村内外の各種イベントに積極的に出演するなど、太鼓は同学級の元気の源となった。

公演を終えたある女子は「間違えちゃった」と話しながらも満面の笑顔。鳴り止まない拍手に見送られ、心地良い汗を拭った。 -

宮田小「6年生を送る会」

宮田村宮田小学校は5日、「6年生を送る会」を開いた。巣立つ6年生との別れを惜しみつつ、在校生各学年が趣向を凝らして6年生にエールを送った。

歌やパフォーマンスなどで激励。5年生は「卒業おめでとうございます。6年生のがんばりで、あいさつがあふれ元気な学校になりました。ぼくたちが引き継いでいきます」と感謝した。

6年生は心をこめて縫ったぞうきんを在校生にプレゼント。リコーダーも演奏し、在校生と心を通わせた。 -

「マンデー・フリー・トーク」

「10人寄れば町づくり」-。南町耕地の気の合う仲間10人で、毎月第3月曜日夜、テーマを決めて自由に話し合おうと、01年11月発足したグループ。今年2月までに76回開催、「成人式」「そば」「春の七草、秋の七草」「七五三」「津波」「靖国神社」など政治や経済、教育、生活全般など広範なテーマに取り組んできた。

次回のテーマが決まると、メンバーはインターネットで調べたり、聞き取り調査し、発表し、夜が更けるまで語り合う。

時には出前講座も依頼し、「NPО」「年金」「新エネルギー」「教育基本法」「青少年健全育成」などの学習もした。

2月のテーマは「新エネルギー」。町職員を講師に「飯島町新エネルギービジョン」を学習した。

また、メンバーは町が公募した「飯島町環境保全審議会」「飯島町男女共同参画審議会」「飯島町地域新エネルギー策定委員会」など各種審議会委員にも積極的に応募し、政策の企画に参加している。

地域貢献活動にも熱心で、親ぼくと交流の機会にと、3月9日午前9時から、南町コミュケーションセンターで、「新そば打ち体験・試食会」も計画。参加費男性千円、女性・学生(小学生以上)500円。詳細は事務局の下平憲夫さん(TEL86・2215)

同会事務局の下平さんは「会は南町耕地の団結の核にもなっている。異業種のメンバーが様々なテーマを掲げ、発展的意見も多い」。

メンバーの1人、北沢敏雄さんは「メンバーの年齢が40縲・0代までと幅広く、多種多様な職業の人たちが自由に話し合え、楽しい」。塚本則雄さんは「ひとり一人、目先の違った意見が出され、役立つことも多い。視野が広がり、勉強のきっかけにもなっている」

会長の桃沢文男さんは「毎回全員参加で楽しく話し合っている。地域にも貢献できていると思う」と話している。(大口国江) -

伊那市子ども会育成会連絡協議会表彰

伊那市子ども会育成会連絡協議会(畑房男会長)は3日夜、同市役所で年度末総会を開き、長年にわたり青少年健全育成に尽力してきた、美篶青少年育成会(畑房男会長)と御園青少年育成会の茅原等さん(45)、三井敦司さん(38)の2人を表彰した。

美篶青少年育成会は1979(昭和54)年の設立。12地区800人で構成し、ふるさと再発見、護身術講習会など特色ある取り組みを展開する。

茅原さん、三井さんは推進委員として2001年から6年間、PTA、区、公民館事業と連携し、花いっぱい活動、魚つかみ大会などの企画を通じて青少年育成に尽力する。

連絡協議会の畑会長は「青少年が健全に育たないと日本の未来はない。長い間ありがとう」とあいさつ。

美篶青少年育成会総務部長の福岡衛さん(53)は「先輩方が築いた伝統をつなげるため、これを契機にさらなる活動を推進したい」。茅原さんは「今後も子ども会、地域の活動に頑張っていきたい」。三井さんは「活動の中で地域や人のありがたみを感じた。これからも自分なりに努力したい」と話した。

伊那市子ども会育成会連絡協議会表彰を受ける表彰者 -

昔昔亭健太郎独演会

駒ケ根市出身の落語家昔昔亭健太郎=本名・箭内(やない)広光=さんを招いての第5回東伊那寄席が4日、同市の東伊那公民館で開かれた。同公民館と東伊那区社会福祉協議会主催。健太郎さんはNHKテレビの朝の連続ドラマのタイトルにもなっている『ちりとてちん』と、婚礼の余興で大失敗する『松竹梅』の古典落語2題を披露=写真。落語の後にはかっぽれも踊るなど、芸達者なところを見せた。

集まった約100人の人たちは健太郎さんの芸に「ああおかしい」などと言いながら、涙を流して大笑いしていた。

健太郎さんはサラリーマンを経て97年に故春風亭柳昇師匠に入門。その後師匠が亡くなったことにより、昔昔亭桃太郎師匠門下に移籍した。現在二ツ目。 -

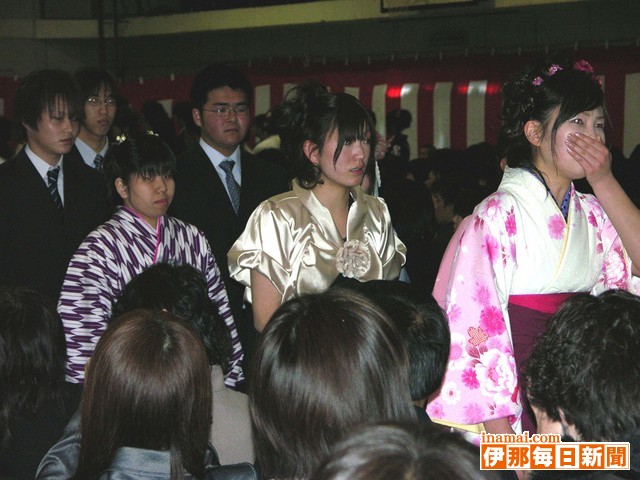

赤穂高卒業式

赤穂高校(米山明広校長)は5日、卒業証書授与式を行った。保護者、教職員、在校生らが見守る中を各クラスの代表生徒7人が壇上に進み出て米山校長から卒業証書を受け取った。卒業生代表の福沢なつ美さんは答辞で「多くの友人たちと出会えた素晴らしい3年間だった」と涙ながらに思い出を振り返った上で「これから新たな生活が始まるが、赤穂で培った精神力と行動力で乗り越えていきたい。どうかこれからも見守って」と述べた。

米山校長は「行く手には多くの困難や壁があるだろうが、悲観的にならず常に前向きに考えてほしい。誇り、気品、継続の3つの言葉をはなむけに贈りたい」と激励した。卒業生271人は保護者と在校生らの拍手に送られながら、3年間過ごした母校を静かに後にした=写真。

卒業生はほとんどが大学などに進学する。 -

長野県水墨画協会南信地区会員展

県伊那文化会館で6日、長野県水墨画協会南信地区会員展が始まった。長野県水墨画協会(下平瑞雲会長)主催。南信地区会員(会員数約180人)の作品約100点を展示。9日まで。

長野県水墨画協会は、長野県芸術文化総合フェスティバルに合わせて、各地区で会員展を開いている。

協会理事の中原知得さんは「県展は水墨画のため色を使った作品はないが、南信地区会員展は墨彩画ということで、色を使った作品もある。県展とはまた違った雰囲気を見てもらいたい」と話す。

午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時まで)。入場無料。

同展では出展作品の中から10点を優秀賞に選んだ。

受賞者は次のみなさん

▽「秋景」石野清香(茅野市)▽「太古ロマン」牛山和雄(下諏訪町)▽「寝覚の床」小口民江(岡谷市)▽「いこいの里」小林真一(下諏訪町)▽「木立」萩原秀美(岡谷市)▽「阿寺渓谷」磯谷吉五郎(岡谷市)▽「霧のブナ林」塩沢容子(飯島町)▽「白牡丹」小林城佳(飯田市)▽「渓流」秦広美(高森町)▽「夏苑」伊藤武子(飯田市)竏秩B -

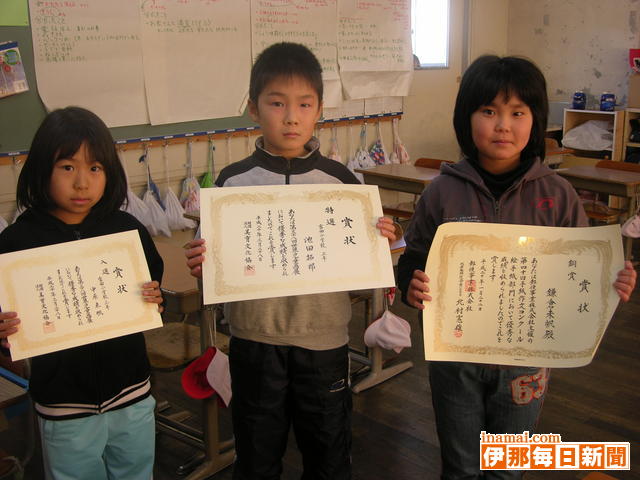

宮田小3年の3人が世界児童画展、郵便絵手紙コンテストに入賞

宮田村宮田小学校3年の池田拓郎君が美育文化協会主催の世界児童画展で特選、同じく中原未帆さんが入選した。また郵便事業会社主催の手紙作文コンクール絵手紙部門で、同じく3年の鎌倉未帆さんが全国の審査で銅賞に輝いた。

池田君は梅わりをしている自分の姿を、中原さんはイノシシを見学に行ったときの様子を、それぞれ版画にした作品で受賞した。

鎌倉さんは絵手紙で受賞したが「色を塗る時が一番楽しい」と話していた。 -

駒工卒業式

駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は4日、卒業証書授与式を行った。機械、電気、情報技術各科の代表が進み出て本間校長から卒業証書を受け取った。

本間校長は「本校での貴重な体験でつちかった力を生かして地道な努力でハードルを乗り越え、将来は各分野で中心的な存在として活躍されることを期待する」とはなむけの言葉を贈った。

在校生代表の川頭匠君は送辞で「夢と希望を絶やさないで。時には母校を訪れて後輩を励ましてほしい」と述べた。

卒業生104人は在校生と保護者らの拍手に送られながら、3年間過ごした母校を静かに後にした=写真。

卒業生は機械科35人、電気科38人、情報技術科31人で、卒業後の進路は大学などへの進学と県内外への就職がほぼ半数ずつ。 -

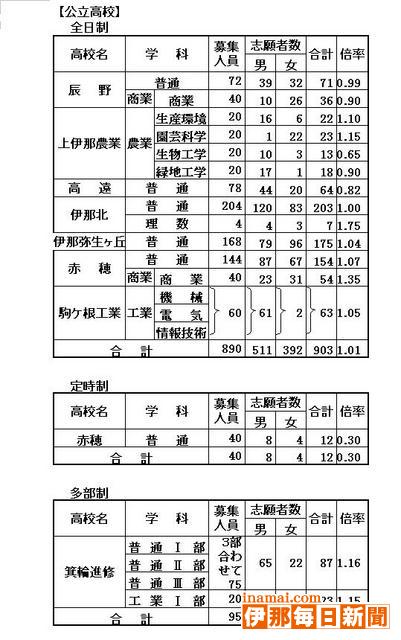

08年度公立高校後期志願者、上伊那の倍率は1.01倍

県教育委員会は3日、08年度公立高校後期選抜試験、志望変更後の志願者数集計結果を公表した。最終的な上伊那の全日制志願者数は903人。2月26日の志願受付締め切り後より5人増加したが、倍率は前回と同じ1・01倍となった。一方、多部制の箕輪進修は前回調査時より7人減少し、110人。倍率は前回の1・16倍となっている。

学校、学科別に見ると、最終的に定員割れとなったのは3校5学科。前回定員割れだった伊那北普通科は、募集人員より1人少ない203人が志願している。

倍率では、伊那北理数科の1・75倍、赤穂商業の1・35倍、箕輪進修の1・16倍の順に高くなっている。

定時制の志願者数については変更がなかった。 -

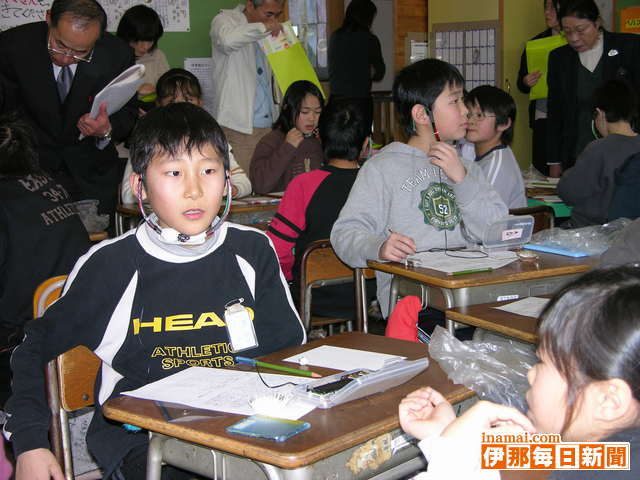

箕輪西小学校で環境授業

箕輪町の箕輪西小学校5年生(24人)が29日、シャープとNPO法人「気象キャスターネットワーク」が連携し06年度から全国の小学校4年生以上を対象に行っている「環境授業」を受けた。同授業を受講するのは県内で3校目。児童たちはシャープの林浩三さん、関善光さんと気象予報士の高野雅子さんから「地球温暖化と新エネルギー(太陽光発電)」についての話を聞いた。

箕輪西小学校では使用済みインクカートリッジの回収など環境教育に取り組んでおり、今回その一環として同授業を受講することになった。

まずは高野さんが地球温暖化について講義。地球の気温の上昇を人間の体温に例えるなど、分かりやすく説明した。

「このままだと今世紀末の世界の気温は最大で6・4度上がる」と高野さんが話すと、児童たちは驚きの声をあげた。また透明な二つのケースを使って片方のケースに二酸化炭素を入れて、赤外線ライトを当て温度上昇の差を調べる実験もした。

関さんは太陽光発電について講義。太陽光発電のシステムやその長所などを話した。手動発電機を使って電球をともす実験では、「クラスで一番力持ちの人」と林さんが呼びかけると、次々と男子児童が名乗りでて手動発電機を回したが、豆電球と違って一向に光らない。4つの手動発電機をつなげてようやくわずかに光らせることができた。

児童たちは「これからは電気を無駄使いしないように気をつけたい」と授業の感想を話していた。

シャープと気象キャスターネットワークは08年度も同授業を継続。実施校については検討中とのこと。 -

30年余のふれあい脈々と、明星大学の学生が大久保区の子どもたちと交流

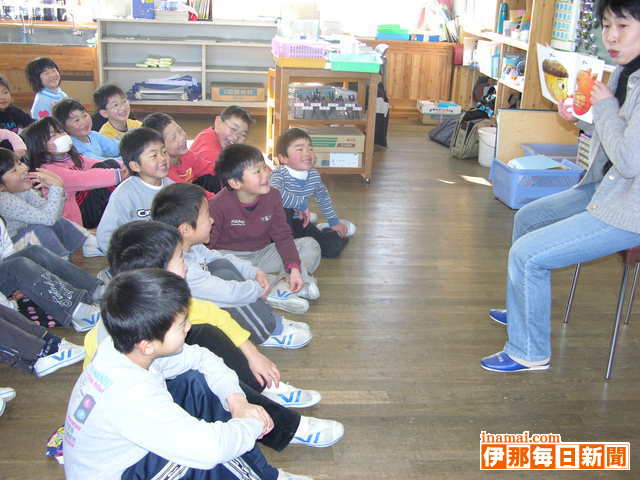

春合宿をかねて宮田村を訪れた明星大学(東京都日野市)の児童文化研究会「人形劇団まめ」の学生9人が2日、大久保区の小学生と交流。人形劇を上演したほか、一緒に遊んで楽しい時間を共有した。1975年から続く交流で、開始当初から30年以上経た今も学生と子どもたちがふれあいを深めている。

工作したり、外で鉄棒やドッジボールなども楽しむなかで、すぐに仲良しに。

人形劇が始まると、学生のお兄さん、お姉さんが繰り広げる楽しいステージに子どもたちは目を輝かせた。

同大の学生が大久保区を集落調査したのが縁で始まった交流。地元の子どもたちは毎年楽しみにしており、この日も30人ほどが会場の集落センターに集まった。

時間を忘れて会話がはずむ光景も。部長の谷祐伊さんは「子どもたちと同じ目線でふれあえるのが楽しい。東京でも子どもたちと交流する機会があるが、宮田の子たちは本当に元気ですね」と目を細めた。

地元の大人たちも「子どもにとっても良い刺激になっていると思う」と話していた。 -

上伊那3高校で卒業式

辰野、伊那弥生ケ丘、高遠の3高校で1日、それぞれ卒業式があった。厳しかった部活動、仲間と協力して作り上げた文化祭など3年間の思い出を胸に、学びやを巣立った。

そのうち高遠の卒業生は102人(男57、女45)。

卒業証書授与に続き、福沢務校長は、自発的に校舎を磨く生徒の姿などを紹介し「一人ひとりが自分と向き合い、個性を磨き、明るく前向きに生きてほしい」と式辞。

卒業生代表の北原直弥君は、仲間と協力することの楽しさを学んだ3年間を振り返り、全国各地で発生する飲酒運転や犯罪など痛ましい事件に触れ「犯罪はあってはならない。他人を思いやることを伝え、世の中に貢献したい」と社会の一員として新たな一歩を踏み出す決意を述べた。

また、皆勤・精勤者19人の表彰もあった。

卒業後の進路は進学が64%、就職(製造業が中心)が33%。

辰野の卒業生は179人(男70、女109)で、進学が58%、就職が42%。伊那弥生ケ丘は283人(男125、女158)で、就職は一けた台で、ほとんどが進学する。 -

宮田小トランペット鼓隊と合唱団がコンサート

宮田村宮田小学校トランペット鼓隊と合唱団は1日、6年生の卒業を前に「さよならコンサート」を村民会館ホールで開いた。立見もでる満員の会場で、心ひとつに元気な歌声、楽しい演奏を響かせ、支えてくれた多くの人たちに感謝を込めた。

今まで鼓隊、合唱団は別々にコンサートを開いてきたが、今回初めて合同で行うことに。毎朝続けてきた練習にもさらに磨きをかけ、学校の仲間や家族、地域の人たちが集まった大観衆の本番に臨んだ。

団員はともに4年以上の高学年。6年生は下級生をリードし、4、5年生は6年生にも感謝をこめてステージを楽しんだ。

最後は鼓隊と合唱団が「翼をください」で一緒のステージに。会場も一緒に歌い万感の想いで終演を迎えた。 -

上伊那地域「児童クラブ」スキルアップ交流会

児童クラブ指導員の情報交換と資質向上を目的とする「上伊那地域児童クラブスキルアップ交流会」が27日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。各市町村の児童クラブ担当者や指導員など約100人が参加。講演や事例発表があったほか、意見交換では4つのテーマに沿ってそれぞれの意見を交わした。

研修では、上伊那地方事務所福祉課の保育専門相談員を務める宮原貞雄さんが「学童期の子どもたちについて」をテーマに講演=写真。

宮原さんは「今の子どもたちが昔の子どもに劣っているとは思えない。子どもの問題の大抵は、子どもを育てている大人に大きな問題があると思う」と指摘。人と人との関係が築きにくい時代背景に触れる一方、豊かな人間関係を育むには言葉のやり取りが重要な役割を果たしていることを示し「子どもにあいさつを返すという単純なことでも、私たちは忘れていることが多い。言葉には子どもの心を揺り動かす素晴らしい力を持っている。子どもの投げてきた言葉を、より豊かな言葉でオウム返しに返してあげることで、子どもも豊かな言葉を身に付けていく」とした。また、実体験に基づく言葉を教えていかなければ、本当の言葉が身に付かないことなども示し、「日常生活の中にある生きた体験の中で、本当の言葉を教えていくことが必要」と指摘した。 -

【記者室】カミカミマシーンで健康な歯

駒ケ根市の赤穂南小は01年に文部科学省の「歯と口の健康づくり推進校」の指定を受けたのをきっかけに、学校を挙げて歯の健康に取り組んでいる。中でも目を引くのが、かんだ回数が数字で表示される「カミカミマシーン」だ▼養護教諭の発案で開発に取り掛かり、近くの駒ケ根工業高校の教諭の協力を得て、多くの試行錯誤を経て完成した。材料費が約3千円というのがまた素晴らしい。近い将来の商品化を考えている竏窒ニいうから要注目だ▼マシーンをはじめとするさまざまな取り組みにより、虫歯を持つ児童の割合は当初の90%前後から70%近くにまで減少したという。歯は一生の財産だ。幼少時に歯の大切さに気づかせる教育の価値は計り知れないほど大きい。(白鳥文男)

-

【生田流筝曲、三味線、地歌演奏家 気賀沢美香さん】

4歳の時、母親の勧めで近くの筝教室に通い始めた。

「きれいな着物が着られるよ竏窒ネんて言われてね。本当は友達がみんなやってるピアノがよかったんだけど言えなかったな。それが今の自分につながっているんだから不思議ですよね」

だが、決して嫌々習っていたわけではない。師匠は厳しく、時に怖かったが、それでも弾くのは楽しかった。

「筝って良家のお嬢さんのたしなみみたいな印象があるでしょ。でも実際の演奏は皆さんが思っているよりずっとパワフルなので子どもにとってはけっこう大変。大人も子どもも筝の大きさは同じだし、弦を押し下げて音程を高くする「押し手」だって、大人と同じだけの力が必要ですからね」

身内に和楽器の演奏をたしなむ人はいなかったが、天賦の才と努力でめきめきと上達し、中学生のころには「将来はこの道で竏秩vと考え始めた。高校1年生で早くも名取りの試験に合格。卒業後はプロを目指す演奏家の養成学校である東京の「正派音楽院」に入学した。カリキュラムは、演奏の実技はもちろん、邦楽理論、日本、西洋の音楽史、楽典など盛りだくさん。予科1年間、本科2年間にわたって邦楽の真髄を学んだ。

「でもね、根っから練習が好きじゃなかったからかなり苦しかったんです。『やめるんなら今だ』と考えたことも度々でした。でも厚い壁にぶつかってそれでも懸命に取り組んでいると、うそのように急に楽にできるようになることもあったりして、何とか卒業することができました」

生田流以外の世界も知りたいとNHKの邦楽技能者育成会を受験して合格。将来を嘱望される精鋭に交じって、さらに1年間演奏に磨きをかけた。

23歳で駒ケ根に自分の教室を開いた。学ぶ立場から教える側に初めて立って不安だったが「自分がやってきたことを教えればいいんだ」と考え、試行錯誤しながらより良い指導方法を模索してきた。

「今思えば、最初の弟子は気の毒だったな。教えているつもりでも、逆に弟子から教えられることばっかりで。自分の方が成長させてもらいました」

◇ ◇

教室とともに演奏活動にも熱心に取り組んでいる。流派、ジャンルを超えた日本の代表的なプロ邦楽家約50人で編成する和楽器オーケストラ「むつのを」(六つの緒=6弦の古楽器)に参加して全国各地でコンサート。ロックやジャズの要素も取り入れた地元の邦楽バンド「SO竏鱈AB」(ソーラボ)にも参加。98年には筝、三味線、尺八から成る邦楽ユニット「まいまい」を結成し、リーダーとして各地で演奏活動を行うなど、和楽器の新しい可能性を追求し続けている。

「一緒にやっているギターやパーカッションの人たちが『邦楽の人はしかめ面して下を向いたきりで演奏しているが、もっと楽しそうにできないか』と言うんですよ。それで筝はスタンドにセットして立って弾くことにしたんです。笑顔で、演奏にもアクションをつけてね。最初は戸惑ったし、慣れなくて変な気分だったけど今はすごく楽しめるようになりました」

「邦楽って敷居が高いっていう感じでしょ。でも、例えばピアノと同じようにもっと気軽に、身近に感じてほしいんですね。ここ10年でずいぶんと理解されるようになりましたけど、まだまだです。私もテクニックを見せるのではなく、メロディがきれいに聞こえるような、聴く人の心に響くような演奏をしたいですね」

(白鳥文男) -

合唱劇「ライオンキング」で小中交流

飯島町の飯島中学校3年選択音楽B(奥原智美教諭、26人)は28日、飯島小学校体育館で合唱劇「ライオンキング」を上映した。全校児童は先輩たちの劇と合唱でつづる愛と冒険の物語を鑑賞、感動を共有した。

物語の舞台はアフリカのサバンナ、動物たちの楽園、プライドロック。偉大な国王ムファサの息子シンバの誕生から始まり、合唱曲「ザ・サークル・オブ・ライフ(命のめぐり)」で幕開け。次期国王の座を約束されたシンバを憎み、ワナにはめて追い出すムファサの弟、スカーが歌う「俺が王になってやる」と続いた。

故郷を追われ、傷心のシンバに勇気を与える陽気な仲間たち、幼馴染の雌ライオン、ナラとの再会、物語はクライマックスへ。故郷に戻ったシンバは、スカーと対決しスカーを追い出し、真の王になる。合唱「ザ・サークル・オブ・ライフ(命のめぐり)」でフィナーレ。

堂々たる悪役ぶりでスカーを演じた石田雅成君は「1月から本格練習に入った。今日の本番が1番良かった」と笑顔。

唐沢史比古教頭は「楽しくできて良かった。小中の交流にもなったのでは」と話していた。 -

伊那ビジネス専門学校で卒業式

伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校(三沢清美校長)で1日、07年度卒業式があった。上伊那地方から集まった、情報経理学科2人とOAビジネス学科1人の計3人が卒業。学校生活の思い出を振り返り、新たな旅立ちの門出を祝った。

三沢岩視理事長は「自分で努力しなければ社会では生きていけない。学校で取得したそれぞれの資格を十分に生かして頑張って」。三沢校長は「社会に出ても自分で決めた仕事を簡単にあきらめないで。道に迷ったときは、この学校に相談して」と、それぞれエールを送った。

情報経理学科1年の・ス美佳さん(20)=伊那市=が「学校で学んだことを、これからの人生の歩みに生かして」と送辞。同学科卒業の手塚枝里さん(20)=駒ヶ根市=は「これからは一人前の人間として社会の要求にこたえなければいけない。一日でも早く独り立ちできるよう努力する」と答えた。

三沢校長から卒業証書を受け取る卒業生 -

教育委員長に今村昇氏

飯島町教育委員会定例会が27日、文化館であり、任期満了(3月9日)に伴う河野通昭教育委員長=本郷=の退任を受け、教育委員長選出が行われ、新教育委員長に今村昇氏(70)=七久保柏木=が選ばれた。職務代理には市村幸一氏(64)=高尾=が選出された。任期は3月10日縲・9年3月9日。

今村さんは00年12月22日に教育委員に、03年6月から職務代理者を歴任している。 -

赤穂南小の「歯の健康づくり」の取り組みを視察

学校を挙げて歯と口の健康づくりに取り組んでいる駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)で28日「小学校における食育と歯の健康づくりを推進する会」の最終第3回が開かれた。保健や食育、教育関係者など県内外から約20人が参加し、同小の取り組みを視察した。

4年2組で行われた歯の授業では、同小が独自に考案、実用化した、かむ回数をカウントする「カミカミマシーン」を使用し、チョコレートやポテトチップなどの比較的軟らかい物と、いり豆、せんべい、するめなどの硬い物をかんだ回数の比較実験が行われた=写真。参加者は児童に「虫歯はない?」などと質問したりしながら興味深そうに見入っていた。

5年生児童を対象にした「8020子ども推進員」の認証式も行われ、学校歯科医が認定証と8020バッジ、推進員ノートを一人一人に手渡した。受け取った児童らは「よくかんで歯を大切にします」などと誓っていた。

同小は歯の健康について楽しく指導する全校集会「歯ッピータイム」を月に1回開いたり、体重測定時に歯のチェックや歯磨き指導を行ったりするなどのきめ細かい活動により、児童の虫歯予防に大きな成果を挙げている。昨年度の第45回全日本学校歯科保健優良校表彰では最優秀校に選ばれている。 -

南箕輪小学校で中電出前講座

南箕輪小学校6年生は28、29日、が小学校を対象に行っている出前講座を受講。28日には1組と3組が中部電力職員から、電気を起こす実験と電気が家庭に届くまでの経緯を習った。

同校6年生は理科の授業で電磁石の勉強をしており、今回学習のまとめとして、同講座の受講となった。

児童たちは、コイルを磁石の間で動かし検流計で電気の発生を調べる実験とハンドルを回して磁石の間にあるコイルを回し、豆電球を点灯させる実験を通し、電気の発生を確認した。

講座の最後には中電職員に児童たちが「発電所は火力や水力、原子力のほかにどんなものがあるのか」「発電所で一番大切な仕事は何か」「一度電気をつけたら、ずっとつけていた方が得だという話を聞いたことがあるが、そうなのか」などさまざまな質問をした。

##写真(たてよこ) -

伊那弥生ヶ丘高校の生徒が台湾の高校生と日本の伝統文化を通して交流

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の生徒が27日、台湾から修学旅行で県内を訪れている国立台中高級農業職業学校の高校生27人と、日本の伝統文化などを通して交流した。訪れた生徒らは、弥生の生徒に教わりながら華道や茶道を体験=写真。互いの生徒は身振り、手振りでコミュニケーションを取りながら、異国文化交流を楽しんだ。

観光振興事業に力を入れる県では、海外から県内へ修学旅行に訪れる高校の受け入れなども積極的に進めており、08年も台湾や中国、オーストラリアなどから約1150人の受け入れを予定している。県はこうした高校生と地元の高校生との交流にも取り組んでおり、今回の台中高農は弥生を含む2校の生徒らと交流をした。

交流会では、日本の伝統文化を知ってもらおう竏窒ニ、生け花や茶道の体験会を企画。弥生の茶道部、華道部の生徒らが、台湾の生徒にやり方を伝授。

この日初めて日本の生け花を体験した女子生徒、張苑容さん(16)、謝旻芳さん(17)は「とてもきれい。やり方はとてもシンプルで簡単だった。ぜひまた日本に来たい」と話していた。

また、華道部の伊藤絵里さん(17)は「こういう風に生け花を通じて文化交流ができたのは良かった。台湾から来てくれた高校生に生け花を体験してもらえたのは自分たちにとっても良い経験になった」と話していた。

台中高級農業職業学校の生徒らは、28日に帰国する予定。 -

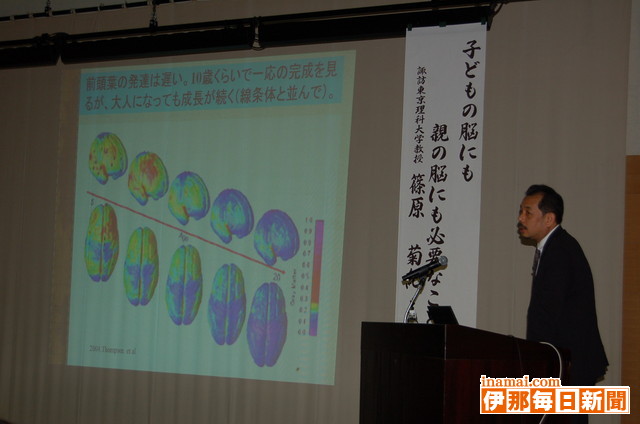

駒ケ根市子育て講演会

駒ケ根市教育委員会の子育て講演会が24日、文化センターであった。東京理科大学共通教育センターの篠原菊紀教授が「子どもの脳にも、親の脳にも必要なこと」と題して講演し、約200人が聴講した。

この中で、篠原教授は前頭葉の働きと脳の発達やワーキングメモリー(作業のための記憶)、その多重使用に触れ「ワーキングメモリーの力が落ちたり、未発達だといっぱいいっぱいになりやすい。他人の気持ちと自分の気持ちの並行処理がきつくなる。ワーキングメモリーをどう育てるかが子どもの大問題であり、どう維持するかが大人の問題である」とした。

また、前頭葉の鍛え方に運動、手作業、気持ちの持ちよう、人とのかかわり、食事-を挙げ「脳は食べ物ででき、食べ物で動く。多種類の食品を適量とる食生活が脳に良い。豆やゴマ、ワカメ、野菜、キノコ、魚、イモをおいしく、よく噛んで」とアドバイスした。 -

宮田小6年が薬物についての正しい知識深めて

宮田村宮田小学校6年生はこのほど、薬物濫用(らんよう)防止の学習をした。健常者が使えば人生を棒に振ってしまうシンナーや麻薬、覚せい剤など薬害の怖さなど学んで理解を深めた。

村内の薬剤師田辺一路さんが、麻薬などのおそろしい禁断症状などを解説。「1回使っただけで、薬がないといられなくなる。そうなったら逃げ場はない」と話した。

得体の知れない薬には絶対に手を出さないように注意。

「人の弱みにつけこんで薬を勧めてくる場合が多い。安易に人からもらわないで」とも続け、子どもたちは熱心に耳を傾けていた。 -

08年度公立高校後期選抜者志願者数(1)の概要を公表

県教育委員会は26日、08年度公立高校後期選抜者志願者数第1次締め切りの集計結果を公表した。上伊那の後期選抜出願者は1920人。全日制の倍率は1.01倍となっている。

最も倍率が高いのは伊那北理数科の1・75倍。志願者数最多だったのは伊那北普通科の199人。しかし、同学科は定員204人に達していない状況で、同校を含む全日制4校8学科で定員割れとなっている。多部制の箕輪進修は普通科で1・24倍、工業課で1・2倍。

後期選抜志望変更受付は27日から3月3日の正午まで。学力検査の実施日は3月11日で、合格発表は21日となる。

志望校変更後の志願者数発表は3月3日。

また、私立・伊那西高校は3月10日まで願書受け付けをしている。 -

母親グループが、宮田小1年生に読み聞かせ

宮田村の母親グループ「まほうのくれよん」は本年度、宮田小学校の1年生を対象に朝の授業開始までの時間を使って本の読み聞かせを行っている。3回目となった25日も4人が同校を訪れ、児童と本を通じて・ス対話・ス。あたたかみのある声を通して物語の世界に接した子どもたちは、目を輝かせた。

4人それぞれが児童に「今、伝えたい」と感じた絵本や紙芝居を事前に選書。4学級それぞれに分かれ、さっそく読み聞かせた。

「そのお話知ってるよ」「ぼくだってあんな風にできる」「カボチャだ」など、絵本の世界を自分たちに照らし合わせながら熱心に耳を傾ける子どもたち。メンバーとの距離は物語が進むうちにどんどん縮まった。

「読み聞かせって対話だと思うんですよね」とあるメンバー。「子どもたちは関心があるのに、なかなかできない家庭もある。継続することも大切だと思います」と続けた。

1年の担任教諭は「私たち教師が読み聞かせると、授業だと思って子どもたちも身構えてしまうが、まほうのくれよんの皆さんは語りかけるように引き込んでくれます」と、楽しげな児童の姿に目を細めた。

2810/(火)