-

東保育園でけん玉とコマ回し大会

宮田村東保育園は8日、けん玉とコマまわし大会を開いた。年末年始にかけて積んできた練習の成果を披露。昔ながらの遊びを、友人同士で切磋たく磨しながら親しんだ。

昨年末のクリスマス会でサンタさんが年長にけん玉、年中、年少にはコマをプレゼント。以来、子どもたちは保育園や家庭で毎日のように練習してきた。 この日、けん玉の年長園児は多彩な技を披露。飛行機や剣差しなど大技に挑戦する子どももいて、「すごい」「上手だね」と歓声もあがった。

年少、年中はコマまわしで競い合い、「頑張れ」「もっとまわれ」と声援が飛び交った。

プレゼントをもらうまでは、大半の園児はけん玉やコマにふれたことがなかったというが、短期間でみるみる上達。

ある保育士は「毎日の積み重ねって素晴らしいですね」と目を細めた。

コマまわしの優勝者は表彰台にあがり、年長が手づくりした折り紙コマをプレゼント。また、全園児には「がんばったでしょう」メダルが渡され、今までのがんばりをたたえあった。 -

東伊那小ふるさと学習発表会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)は7日、児童らが学年ごとに学んできたさまざまな学習や活動の成果を保護者らに発表するふるさと学習発表会を体育館で開いた。約100人の保護者や来賓らが訪れ、懸命に発表する児童の姿を温かい目で見詰めた。

3年生はカイコの飼育を通じて学んだことを楽しい寸劇仕立てで発表。脱皮や羽化、交尾の様子などをユーモラスに演じて見せた=写真。体育館内には繭を使って制作したひな人形やえとにちなんだネズミなどの作品も展示した。

2年生は大豆の栽培と、収穫した大豆で納豆を作って食べたことなどを発表。5年生は「通学合宿を通して学んだ料理体験」として、7月に同市東伊那の農業体験宿泊施設「ふるさとの家」で3泊4日を過ごした時の料理作りについて発表し、それぞれ大きな拍手を受けていた。。

体育館の壁面には模造紙に書いた学習のまとめなどがずらりと掲示され、訪れた保護者らがじっくりと見入っていた。 -

芙蓉会日本画展

駒ケ根市の赤穂公民館所属の日本画愛好会「芙蓉会」(高橋豊子代表、15人)は作品展を同公民館で25日まで開いている。ランやバラ、サクラ、シクラメンなどの花のほか、ウメにウグイス、ひな人形などを色紙に描いた味わい深い作品15点が展示されている。

訪れた人たちは「優しい絵で心が落ち着くようだね」などと話しながら作品をじっくりと眺めている。

同会は長く指導を受けてきた駒ケ根市出身の画家、故佐藤雪洞さんの画風を受け継ぎながら月2回の活動を続けている。

入場無料。問い合わせは同公民館(TEL83・4060)へ。 -

公立高校前期選抜実施

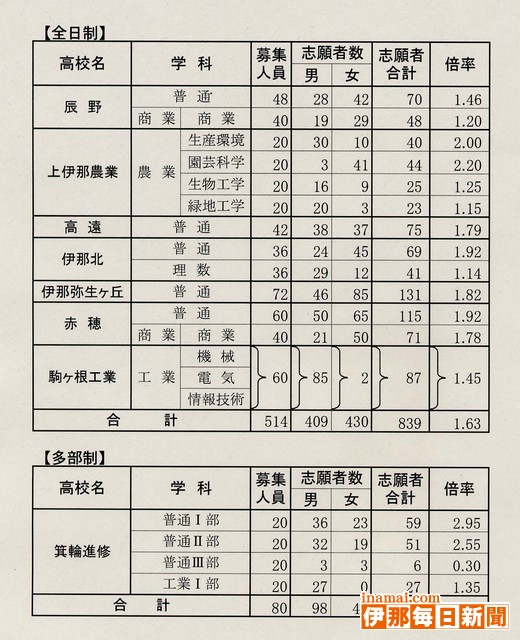

08年度公立高校前期選抜入試が7日、県内の公立高校で実施され、上伊那でも全日制7校、多部制1校(来年度新設)で約840人の志願者が試験に臨んだ。

自己推薦型選抜となる前期選抜では、作文などによる自己PR、面接、基本的な学力の習熟度などを総合的に判断し、合格者を決定する。

そのうち131人が志願した伊那弥生ヶ丘では、午前、午後に分けて面接試験などを実施。午前中に試験を受ける受験生らは、受け付け開始時間の8時40分に遅れないように登校し、「おはようございます」と元気良くあいさつを交わしつつ、緊張した面持ちで校門をくぐっていった=写真。

上伊那における前期選抜の倍率は全日制1・63倍、多部制1・79倍。県全体では、1万1105人が前期選抜に出願している。

前期選抜の合格発表は15日で、午後1時以降、各校の校内に合格者の受験番号を掲示するほか、午後2時以降には各校の公式ホームページにも合格者の受験番号を掲載する。 -

宮田小で児童会長選挙、清き一票投じて

宮田村宮田小学校は6日、新年度の児童会長を決める選挙を行った。4人の立候補者が立会演説会で・ス公約・スを訴え、3年生以上の有権者が清き一票を投じた。

5年生の各学級から4人が立候補。今月から教室訪問を行い、この日の投票前の演説会では最後のお願いをした。

「あいさつできる学校に。私自身が校門に立って率先したい」「問題があったら、委員会や全校の意見を聴いていきたい」など、各候補とも堂々と話して支持を求めた。

それぞれ意中の候補者を決めて投票。開票結果によって新たな会長らが決まった。 -

教育美術展で宮田小の7人が入賞

読書感想画コンクールの堀井さんは中央審査へ

宮田村宮田小学校3年の堀井満里奈さんが第19回読書感想画コンクール(毎日新聞社主催)の県審査で入選し、全国の作品が集まる中央審査に進んだ。また全国教育美術展(財団法人教育美術振興会主催)では同校2、3年の7人が入賞した。

全国教育美術展では、2年の北原颯也君、小松木蓮さん、3年の中山紗希さん、池上和人君が特選。

2年の笹古凌我君、3年の飯島依茉里さん、吉岡美奈さんは入選となった。

読書感想画コンクールは県審査で県内の小中学生あわせて38人が入選したが、中央審査に進んだのはそのうち7人。上伊那からは掘井さんと、中学校の部で伊那市高遠中学校の小松美穂さんの作品が選ばれた。 -

宮田中吹奏楽部3月の定演、OB、OGに出演要請

宮田村宮田中学校吹奏楽部(津山碧部長)は、3月20日に村民会館で開く定期演奏会「スプリングコンサート」に同部出身のOB、OGにも出演してもらい一緒に盛り上げたいと呼びかけている。

同校の吹奏楽部の歴史は古く数十年の伝統を持つ。

出身者数は把握できていないが、定期演奏会が復活して3年目を迎える今年「先輩がたと一緒に演奏会がしたい」と、OB、OGへの出演呼びかけを始めた。

既に20人くらいが快諾し、準備も進めているが「もっと多く集まれば」と現役生徒たちの期待も高まるばかり。

OBが演奏する曲目はサウンドオブミュージックのメドレーや威風堂々、校歌など。

練習日程は3月15日から本番当日20日までの4日間を予定する。

「演奏から離れていた人でも取り組み易い楽曲を選んだ。協力してもいいという方はぜひご一報を」と顧問の瀧澤敏郎教諭。問い合わせは宮田中学校瀧澤さん85・2004、FAX85・5441。 -

中沢小でユカイナ作り

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)の4、5、6年生児童は5日、昨年まで校庭に植えられていたサクラの木を材料にした手作り楽器「ユカイナ」を製作した。児童らは学校を訪れた製作工房のスタッフらにユカイナの作り方を教えてもらい、接着剤で接着したり、のこぎりやサンドペーパーで形や表面を整えたりして完成。早速口に当てて音を確かめていた=写真。完成したユカイナを手にした児童らは笛師久兵衛さんの指導で『ちょうちょう』を練習。指使いに慣れると全員で合奏を楽しんだ。

ユカイナは漢字では「愉歌伊那」。伊那市発の愉快な楽器にしようと、アイデア商品開発のIKE2企画が開発し、木彫工房「夢庵」がキットを製作した。縦6センチ、横4センチ、厚さ2センチの木製で、オカリナと似た甲高い音が出る。小さな指穴が6個あり、音域は約1オクターブ。

材料のサクラは学校横を通る県道駒ケ根長谷線の改良工事に伴って昨年伐採されたが、教員らが児童の心に残る思い出にならないかと楽器にすることを考案。キットの加工と製作指導を夢庵に依頼した。 -

神奈川フィルと新山小児童が共演

伊那市の新山小学校(山岡清孝校長・52人)で5日、文化庁主催「本物の舞台芸術体験事業」のオーケストラ公演があり、神奈川フィルハーモニー管弦楽団が演奏した。児童たちは自分たちで作詞・作曲した曲を楽団の伴奏に乗せて歌うなど、プロの演奏家との共演を楽しんだ。

公演は全国から応募のあった小中学校14校であり、県内での実施は同校1校だけ。演奏は楽団による「交響詩フィンランディア」「歌劇カルメンより『前奏曲』」など7曲で、会場に響き渡る音色が集まった児童や地域住民ら約200人を魅了した。

6年つつじ組(8人)作詞、六波羅あかりさん(4年)、宮崎愛美麗さん、橋爪栞奈さん(いずれも5年)作曲の「飛び立とう、すてきな仲間と」は、新山の自然や人の温かさを残したい竏窒ニのメッセージを込めた。児童たちはオーケストラの演奏に合わせ、胸を張って歌った。

児童の一人は「本番はとても緊張したが、一生に一度の体験ができた。テレビとは違った迫力を感じた」などと感想を述べていた。

演奏会ではこのほか、弦楽器、木管楽器、打楽器などの楽器紹介や、同校の校歌をオーケストラ演奏するプレゼントなどがあった。

新山小児童と共演する神奈川フィルハーモニー管弦楽団 -

厳寒のハードウォッチング

飯島町中央公民館は2日、バードウォッチングを行った。約20人が参加し、高谷昌利さん(豊岡)を講師に、町文化館から厳しい寒さの中、上の原のアグリネーチャーまで往復5キロを歩き、冬の自然と、冬空に舞う野鳥を観察した。

文化館駐車場に集合した参加者を前に、高谷さんは「だれでも知っているスズメは体長15センチ前後、ハトは30センチ、カラスは50センチと3種類の鳥の大きさを基準に、種類を調べるといい。冬は葉が落ち、鳥を見つけ易い」と話した。早速、参加者は双眼鏡や肉眼で、ケヤキの枝に止まったムクドリや上空を飛び去ったキジハトを見つけた。

また、文化館の北側ではスズメとほぼ同じ大きさの野鳥を発見、双眼鏡で黄色の羽根を見て、カラワヒワと確認した。

散策しながら、自然の草木、野鳥、花、木の実などを探す、フィールドビンゴも楽しんだ。 -

宮田小5、6組、山形村に遠征公演

演劇に力をいれる宮田村宮田小学校特別支援学級5、6組は5日、東筑摩郡山形村の福祉作業所に遠征した。同作業所の利用者とボランティアでつくる「しゃぼん玉劇団」や上田市真田地域ボランティア連絡協議会と劇を通じて交流。元気に楽しく演じる宮田村の子どもたちの取り組みは、他地域の人たちの心も見事に・スわしづかみ・スした。

練習を続けてきた劇「猫山」を上演した児童たち。今までとは勝手が違う見知らぬ人たちばかりの会場でも、堂々と臆することなく演じた。

終演時には満場の拍手で包まれ、「私たちよりずっと上手」「衣装も工夫して立派だ」と絶賛の声が。

自分たちの演技で笑ったり、驚いたり、時には考えたりしてくれた観客の姿に、子どもたちも大きな手応えをつかんだ様子。

「大きく演じるように心がけた」「せりふを一生懸命覚えた」など、感想も話した。

県内各地で公演する山形村福祉作業所の劇団「しゃぼん玉」の芝居も鑑賞。

音楽や踊りも取り入れた内容に、ある児童は「すごく楽しい」とじっと見入った。

交流会を実現させた同作業所の大池幸一郎所長は「年齢や障害の有無なんて関係ない。元気で頑張る姿にこそ、世の中の人たちを楽しませ、幸せにする力があるはず」と、5、6組の熱演に目を細めた。 -

高遠高校の音楽専攻生らによる演奏会

伊那市の高遠高校芸術コース音楽専攻の生徒らによる演奏会は2日、同市高遠町の信州高遠美術館展示ホールで行った。専攻生や同校吹奏楽部員ら約30人が、これまで取り組んできた学習の成果を披露した=写真。

生徒たちが具体的な目標を持って学習するために設けた発表の場で、開催は8回目。演奏会は、会場に集まった保護者ら約100人の前で生徒たちがピアノ、ギターの弾き語りや独唱、卒業生参加の合唱など全21プログラムを繰り広げた。

音楽専攻1年生は、テレビドラマで話題となった曲「ラプソディー・イン・ブルー」に挑戦。本来はオーケストラとピアノで演奏する曲を、けん盤ハーモニカで合奏した。ところどころに出てくる振り付けにも注目が集まった。

演奏会は、高遠高校の「第7回芸術フェスティバル」のなかの一つ。このほか、芸術コース美術・書道専攻の生徒による「第11回卒業制作展」が8日まで、信州高遠美術館で開かれている。 -

上伊那岳風会伊那地区初吟会

上伊那岳風会伊那地区は3日、初吟会をJA本所で開き、約90人が一人ずつ壇上で堂々と吟じた。

伊那地区の会員は約100人。保育園児から80歳代までが各教室で勉強し、年間に初吟会、温習会、吟道大会、優秀吟者大会などの大会を開いている。

年始めの初吟会では、少年少女の部で子どもたちによる吟の発表もあった。俳句や和歌を詠むことに挑戦したという子どもたちは、自作の句や歌を披露した。「お年玉 いっぱいもらって 超ハッピー」「お正月 おもちを食べて 腹いっぱい」など、子どもらしい句に会場は和やかな雰囲気に包まれ、温かな拍手が起きていた。 -

08年度公立高校前期選抜試験入学志願者数発表 上伊那の倍率は1・63倍

県教育委員会は4日、08年度公立高校前期選抜入学試験の志願者数を発表した。上伊那の全日制7校の志願者総数は839人で倍率は1・63倍。県平均と比較すると0・18ポイント下回っている。志願者倍率が最も高いは、上伊那農業の園芸学科で2・20倍。普通科では、伊那北、赤穂の1・92倍が最も高くなっている。

上伊那の全日制前期選抜では、定員割れとなった高校はなかった。最も志願者数が多かったのは伊那弥生ヶ丘の普通科で131人。また、倍率では上伊那農業の園芸学科と生活環境がともに2倍を超えている。

また、4月開始となる多部制の箕輪進修は、募集定員80人に対し志願者数は143人となり、倍率も1・79倍となったが、夜間部となる普通III部は定員割れし、0・3倍にとどまった。

前期選抜は7日(一部の学校では8日にも実施)に実施する予定で、合格発表は15日となる。

また、私立・伊那西高校では、08年度総募集定員は180人。第1回願書受付け期間が5日まで、第2回願書受付期間が22縲・9日となっている。 -

ながーい太巻きつくって恵方巻き

宮田村の福祉交流施設なごみ家は4日、約40人が参加して全長10メートルにも達する太巻き寿司をつくり、食べて願い事をする節分の「恵方巻き」を行った。心あわせて・スながーい・ス太巻きが見事に完成。「今年も良い1年になりそう」と、かぶりついた。

2升5合の寿司飯に約50枚の海苔を用意し、ホウレンソウ、カンピョウ、タマゴ、デンプなど具材も豊かに彩り良く。

参加者が横並びになって、「せーの」と息をあわせて一気に巻いた。

海苔が足りずはみ出したりするなど微調整はあったが、見事な出来映えに「すごい」「上手にできた」と歓声があがった。

さっそく各20センチほどに切って、今年の恵方である「南南東」を向いてガブリ。口いっぱいにほおばり、家族や仲間の幸せを願った。

同施設で恵方巻きをするのは3年目で、昨年からは長い太巻きに挑戦している。

職員の鈴木幸子さんは「なごみ家は色々な人たちの出会いの場。節分の行事もひとりよりも、みんなで力をあわせるとまた楽しいでしょ」と話していた。 -

伊那小学校 公開学習指導研究会

伊那市の伊那小学校は2日、公開学習指導研究会を行い、全国から集まった小中学校教員ら約650人が同校の総合学習・活動の授業を参観した。同研究会は29回目。子どもたちが主体となって学習する姿を公開し、参加者たちとともに教育のあり方を探った。

「自己を見つめ、友人とのかかわりを深めながら、自らを高めていく子ども」をテーマに学習指導の研究を進めている同校。「アイガモと一緒に作った米を食べよう」「伊那市のわき水比べをしよう」など、各クラスの授業を公開した。

民俗芸能について勉強している6年毅組(和田卓也教諭・30人)は、卒業公演に向けて披露する創作舞踊の練習を体育館で行った。児童たちは、太鼓、獅子舞、舞の3グループに分かれ、それぞれで立てた目標の達成を目指し、意見を出し合いながら取り組んだ。

太鼓グループの目標は「祭りのようなにぎやかさ、楽しさを出して、みんなの音や動きが合うようにしたい」。互いの演奏を聞き、課題となる部分を指摘し合いながら太鼓のリズムを合わせていった。見学者は、その様子をメモに取るなどして、授業の参考にした。

民俗芸能について学んでいる6年毅組の授業を見学する全国の小中学校の教員ら -

赤穂小一日入学

駒ケ根市の赤穂小学校(高野普校長)で1日、4月に入学する園児らの一日入学が行われた。1年生の教室に入った園児らは、入学時に教室に飾る自分の顔の絵を1年先輩のお兄さん、お姉さんに手伝ってもらいながらクレヨンで描いた=写真。園児らは初めて訪れた学校の教室で最初は緊張気味だったが、1年生の優しいアドバイスを受けるうちにすっかり打ち解け、笑顔で仲良く交流を楽しんだ。

園児らは入学式に備えて『ドキドキドン1年生』も練習。学校の先生の弾くオルガンに合わせて元気に大きな声を張り上げた。

もうすぐ後輩ができる1年生は、園児がトイレに行きたがると、手を引いて連れて行ってやるなど、頼もしい先輩ぶりを発揮していた。

同小への来年度入学予定者は126人。 -

全国中学生ロボコンで東部中が最高賞を受賞

第8回全国中学生創造ものづくり教育フェアの創造アイデアロボットコンテストC部門(オリジナル競技)=1月26縲・7日、茨城県=で、伊那市の東部中学校3年生2人が最高賞の全日本中学校技術・家庭科研究会長賞を受賞した。1日、市役所を訪れ、小坂市長に結果を報告。「将来、ものづくりの現場で働きたい」と夢を語った。

ロボット「You’re so Guy(予想外)」を製作したのは井口裕吾君(15)=福島、丸山晃生君(15)=美原=。全国大会はビデオ審査で、紙筒を相手の陣地により多く運ぶロボットの性能や県大会の様子をビデオ(2分以内)にまとめ、プレゼンテーションした。

全国から出場した22チームの頂点に立ち、井口君は「自分たちの作ったロボットが評価されてうれしかった。将来はロボットに限らずものづくりの現場で働きたい」、丸山君は「自信半分、不安半分で大会に臨んだが、最高賞を取れて感激。二足歩行のプログラミングを基礎から勉強したい」と喜んだ。

ロボットは▽床に置かれた紙筒を取り込むベルトコンベヤー式のアームを水平に保つ▽アームを素早く上下させる▽後ろ向きでも操縦可能竏窒ネどの特長があり「完成度が高く、知らない人にも分かりやすく見せる能力もあったことが評価されたのではないか」という。

特許庁主催の「ロボットアイデアチャレンジ2007」でも審査員特別賞を受賞し、3月8日に表彰式がある。 -

県校長会が県立高校再編にかかる意見書の最終まとめを県教委に提出

長野県教育委員会の要請を受けて県立高校の再編についての意見を取りまとめてきた県校長会が31日、最終まとめを県教委に提出した。上伊那が含まれる第3通学区については「総合学科の設置が課題」としたほか、上伊那を対象とする旧8通学区については「1学年5学級規模以下の学校が4校あり、交通の利便性を考慮した再編統合や新たなシステムを導入した学校づくりも考えていく必要がある」とした。

この最終まとめは昨年6月に決定した「高等学校改革プランの今後の進め方について」に基づき検討してきた。

それによると、高校再編に対する基本的な考え方としては、少子化に伴なう高校の小規模化が進む中、「早期に高校再編を進め、適正規模を確保することが必要」とし、2013年ころを一区切りとして現時点で中学校卒業者数を見通すことができる平成30年代を見据え、高校再編計画を策定するように提案。再編、募集停止などに進む場合には、地域における高校教育の保障に配慮して、慎重に検討することを求めている。

また、専門学科の小規模化が進んでいる現状から「専門学科の適正規模と適正配置を改めて考えるべき」としたほか、総合学科、多部制・単位制高校といった新しいタイプの学校については「各通学区に1校以上の設置が望ましい」とした。 -

西箕輪小3年けやき組 環境大臣賞受賞

ヤゴがトンボへ羽化するまでを観察した、伊那市の西箕輪小学校3年けやき組(小牧美穂教諭・28人)の自由研究作品が、「ドラえもん自然はともだちコンテスト」(小学館など主催)で最高賞となる環境大臣賞を受賞した。1日、小学館の関係者が同校を訪れ、賞状などを手渡した。

コンテストは小学生を対象とした、自然に関心を持ってもらう目的で16回目。けやき組が応募した作品「やごさんトンボさんとすごした3年間新聞」は、全国から約700作品の応募があった自由研究やレポート、HP作品を審査する「学校賞」で最高賞を手にした。

けやき組の観察は1年生のプール掃除の際、「プールの生き物を助けたい」と学校中庭に池を作ってヤゴを観察し始めたのがきっかけ。作品は記録写真や手書きの説明文、ヤゴの抜け殻などを使って、縦横約2メートルの摸造紙にまとめた。この日、学校を訪れた小学館の児童学習編集局クリエイティブ編集室の菊地徹編集長(43)によると、「ホームページ作品が多いなか、手書きでまとめたところがよかった」という。

児童の一人、日達翔太君(9)は「受賞できて、とてもうれしかった。観察を続けるなかでヤゴの世話をするのが大変だったが、この研究を通じてトンボのことがもっと好きになれた」と話していた。

小学館の関係者から賞状を受け取る児童の代表ら -

園児が心の「鬼退治」、西保育園で節分豆まき

宮田村西保育園は1日、節分行事に親しもうと豆まき集会を開いた。子どもたちが元気よく心の中に潜む鬼たちを退治。「よい子になりますように」と福を招き入れた。

わがままな赤鬼、意地悪でいたずら好きの黄鬼、泣き虫の青鬼、好き嫌いが多い青鬼が園内に出没。

子どもたちは自分の胸に手を当てて、退治したい鬼を心に浮かべた。

新聞紙を丸めてつくった豆をまき・ス鬼退治・ス。「鬼は外、福は内」「こわくないよ。鬼さん出ていけ」と投げつけた。

たまらず鬼たちも「参った」と退散。園児たちは「やったー」と笑顔を広げた。 -

伊那中央病院で切り絵展

伊那市の伊那西高校の折り紙・工芸クラブ特別展「切り絵の世界」が1日、同市の伊那中央病院のホスピタルストリートギャラリーで始まった。切り絵21点(15日に作品入れ替え)展示。28日まで。

同クラブは折り紙を中心に切り絵、万華鏡、草木染、とんぼ玉、各種工芸品などの制作と研究をしている。切り絵では「誰でも簡単にできる切り絵」として様々な工夫をしながら取り組んでおり、伊那中央病院では4回目の作品展となる。

生徒が自身で下絵を描いて作ったものもあれば、滝平二郎さんなどの作品を原画として作ったものもあり、通りかった人たちの目を楽しませている。 -

保育園で節分、

「節分(3日)」を前に1日、飯島町、中川村の各保育園では一斉に豆まきが行われ、園児らは豆つぶてで心にすむ「泣き虫鬼」「いじめっ子鬼」を追い払い、福を呼びこんだ。

中川村片桐保育園(宮崎浩子園長)では、宮崎園長がヒイラギの枝にイワシの頭を刺した絵を見せて「鬼はヒイラギのチクチクとイワシの匂いが嫌い。玄関に飾っておくと鬼が入ってこない」と話し、スライドで節分のいわれを説明した。

この後、園児らは炒った大豆が入った手作りのますを持って、緊張して待つほどに、太鼓の音とともに、色画用紙に毛糸を張りつけるなど、工夫した鬼の面を着けた年長組が乱入。園児らは小鬼に向って「鬼は外」「鬼は外」とバラバラと投げつけた。続いて、棍棒を手に恐ろしげな大鬼登場で、節分は盛り上がり、全園児が協力し、保育園に住む邪悪な鬼を追い払った。

一方、みなかた保育園では恵方巻きづくりに挑戦。家から寿司飯を持参。ラップの上に海苔を乗せ、平に寿司飯を広げ、卵焼きやかんぴょう、ソーセージ、ホウレンソウなどを具にして、くるりと巻いた。具が端にきたり、飯がはみ出すなどもあったがまずまずの出来映え。みんなで今年の恵方、南南東に向いて、丸かじりし、健康と多幸を祈った。

) -

おやじ塾が初茶会

宮田村の60、70代の熟年男性が集う「おやじ塾」は29日、新年にふさわしく・ス初茶会・スを村民会館で開いた。茶道の流儀に親しみ、気持ちも新たに今年の活動をスタートした。

大日本茶道学会の小林仙敏さんの指導で、茶道の一端にふれたメンバー。以前にも体験したことがあるが、伝統の奥深さにもふれながら、茶を味わった。

おやじ塾は発足5年目。今までもさまざまな挑戦をしてきたが、今年も精力的な活動を計画している。 -

メディアが及ぼす影響について講演 伊那市

伊那市は30日夕、市役所1階多目的ホールで、テレビゲームや携帯電話が子どもたちに及ぼす影響についての講演会を開いた。市内の養護教諭や保育士ら約100人が参加し、子どもとメディアの問題に関心の高い、市内の小児科医院長北原文徳さん(49)の話を聞いた。

講演会は、養護教諭や保育士、栄養士らの代表が集まって開いた、昨年の連絡会で「子どもの成長発達にメディアはどんな影響をもたらすか」と話題になったのがきっかけ。関係者がこの問題に対して学び、同じ問題意識を共有するための場になればと企画した。

北原さんは「メディア漬け育児の危険性」と題して講演。長時間のテレビ視聴などは「子どもの言葉の発達を遅らせる」とし、「言葉は母親との触れ合いのなかで覚えるもの。育児をテレビに任せ、赤ちゃんとの関わりがなくなってきている」と指摘した。

また、「外遊びをせず運動能力が落ちる危険性がある」「長く見ることによる寝不足が心配される」などと強調し、対策として月に一度の「ノーテレビデー」などを推進。「メディアを上手に活用するためには、どんな危険性があるのかを親や先生が正しく伝える必要がある」と呼びかけた。

「メディア漬け育児の危険性」と題して話す北原さん -

東伊那小体験入学

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)は31日、08年度入学児の体験入学を同小で行った。保護者らが担当教諭から入学についての説明を受けている間、来入児らは1年生の教室で「先輩」たちとの交流を楽しんだ。

1年生の児童らはいすに座った来入児らと向かい合い、入学の日に教室に飾る似顔絵を画用紙に描いた。来入児26人に対し、1年生は14人で、多くの児童が2人を掛け持ち。似顔絵を時間内に仕上げようと懸命にクレヨンを動かした。1年生が懸命に絵を描いている間、手持ち無沙汰の来入児は絵をのぞきこんだり、隣りの友達と無邪気に笑い合ったりしていた=写真。絵を描き終わった児童は来入児に絵本を読んでやるなど、優しいお兄さん、お姉さんぶりを発揮していた。

来入児はこの後体育館に移動し、入学式での入場や整列などの練習をした。 -

赤穂南小大縄クラスマッチ

駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)で31日、学年を縦割りにしたなかよし学級対抗の全校大縄クラスマッチがあった。1、6年生、2、5年生、3、4年生のクラスの組み合わせで各3チームを編成し、それぞれ跳躍の回数を競った。休み時間などを利用して懸命に練習を重ねてきた児童らは本番を迎えてやや緊張気味の表情。大きく回る縄の前に1列に並んだ児童らは自分の順番が来るとタイミングを見計らって飛び込み、思い切りジャンプしていた=写真。

競技は1回5分を3回繰り返した時間内の合計回数で競った。中には900回以上跳んだチームもあり、周囲から「すごい」と祝福を受けていた。 -

あさがおの会が歌会始め

宮田村の福祉交流施設なごみ家に隔月で集まり短歌に親しんでいる「あさがおの会」は28日、新春歌会を同所で開いた。新年にふさわしい清新な短歌の数々を寄せ・ス歌会始め・スとした。

新年らしく今年1年の無事を願ったり、待ち遠しい春の情景を詠んでみたり。

学校帰りの子どもたちと交わしたあいさつ、孫の口ぐせも家族の潤滑油であることなど、日常生活を見事にとらえた力作も揃った。

同会は3年前の1月になごみ家で開いた新春歌会をきっかけに発足。

この日も同会を指導する新谷悦郎さん、秀子さん夫妻=中越区=が添削し、メンバーは言葉ひとつで変わる短歌の世界の楽しさを思う存分満喫していた。 -

カイコのこともっと知ろうと宮田小3年2組がシルクミュージアム見学

カイコを育て学習に活かしている宮田村宮田小学校3年2組は31日、駒ケ根市のシルクミュージアムを見学。かつて村内や近隣地域でも盛んだった養蚕のさまざまな知識にふれた。

種の状態からカイコを飼育してきた同学級。立派な繭になり糸を取るのを控え、さらに学習を進めようと同ミュージアムを訪れた。

展示物を見学し、学芸員から熱心に話しを聞く姿も。農家でどのように飼われていたかなども見て感じ、ただ単に産業としてだけでなく、人々の生活の一部として息づいていたことにもふれた。

気になった展示をスケッチした子どもたち。「昔の人はカイコを育て、糸にするにも苦労したんだと思う」と話す女子もいた。 -

東春近小4年生「りんご学習」感謝の会

伊那市の東春近小学校4年生を対象とした「りんご学習」のまとめの会が29日、同小学校であった。「感謝の会」と題し、1年間の学習に携わった同地区田原の農家、伊藤一路さん(80)と妻の豊子さん(76)を招き、児童たちが作ったリンゴケーキを一緒に味わった。

4年生(2クラス、62人)は昨年の4月縲・1月、農家の苦労を知るため、伊藤さん夫婦の果樹園で摘果や収穫作業を3度体験した。昨年11月は、児童たちが大きく成長したりんご(品種・ふじ)を丁寧に摘み、伊藤さん夫婦とともに喜びを実感した。

果樹園のりんごを使って調理したリンゴケーキを食べ、「上手に作れていておいしかった」と一路さん。子どもたちからの寄せ書きなどのプレゼントもあり、伊藤さん夫婦は笑顔で受けとっていた。

子どもたちは「大事なりんごを私たちに任せてくれてありがとうございます。これからも頑張ってください」と感謝。一路さんは「子どもたちは1年間よくやってくれた。今後も体が元気な限り、りんごづくりを続けたい」と話していた。

子どもたちからプレゼントを受け取る伊藤さん夫婦

2810/(火)