-

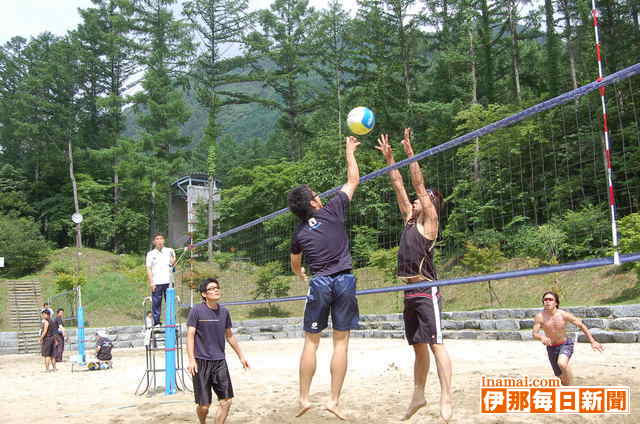

ピーチバレー県大会

第21回ビーチバレージャパン大会ビーチバレージャパンレディース2007長野県予選大会が1日、駒ケ根市森と水のアウトドア体験広場であった。男子7チーム、女子2チームが参加。選手それぞれがスパイクやブロック、レシーブ、パス、トス、サーブと全てのスキルをこなし、最少単位の2人のチームワークで優勝を目指した。男子優勝チームは8月23日縲・6日藤沢市湘南、女子は大阪・淡輪で開く全国大会に駒を進めた。

結果は次の通り

▽男子優勝=三島英徳・小沢光良(2)小松貴之・丸山健太▽女子・優勝=三島和子・丸山博子(2)森下一江・小原明子 -

保育園児が七夕飾り付け

七夕を前に、宮田村内3つの保育園は飾り付けに大忙し。

中央保育園では、園児たちが先日の参観日に保護者と一緒に願いごとを書いた短冊を笹にしばりつけた。

「自転車が乗れますように」「みんなが健康で過ごせますように」・・・。

願いごとが天に届けと、子どもたちの元気な笑顔が広がった。 -

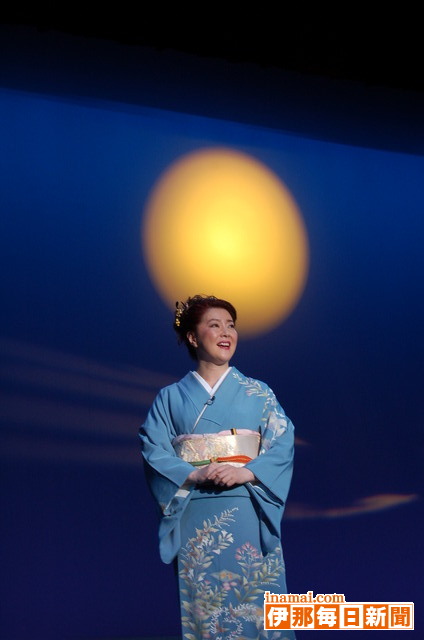

京都嵯峨野のしだれ桜を舞台にした甘く切ない恋物語「しだれ桜」の語りに魅了

飯島町文化館で29日夜、「平野啓子語りの世界-しだれ桜-」があった。いいじま文化サロンなどでつくる実行委員会主催。450人の聴衆は瀬戸内寂聴作、嵯峨野を舞台にした甘く切ない恋物語の、情感を込めた語りに魅了された。

「しだれ桜」は連作短編集「花情」の中の1作。民芸品店とコーヒーショップを営む昌子(35歳)。常連客で妻子持ちのカメラマン、松井の誘いに乗って、京都嵯峨野にしだれ桜を見に行くところから始まる。かがり火に照らしだされたしだれ桜は白というより、薄青く見えた。「人の声を奪うほどの美しさは花の精、そのままの姿。この花の清楚と艶やは生涯忘れられないだろう」。そして、突然の松井の死、昌子は花の季節、再び嵯峨野へ。松井と泊まった宿で、松井の妻と出会い、連れ立ってしだれ桜を見に行くことに:。

荘厳なまでも美しいしだれ桜、やるせない恋の悲しみが、情感あふれる語りで、聴衆の胸に沁みいった。

語りの後、平野さんは「10年前、初の独演会が『しだれ桜』を披露してから、なんどもリクエストをいただき、私の語りの人生を支えてくれた作品」と話した。 -

楠洲流竜東支部 35周年祝う

詩吟の楠洲流聖楠会竜東吟詠会竜東支部は7月18日、伊那市狐島のJA上伊那本所「フラワーパレス」で、発足35周年の記念式典を開く。発足当初約50人いた会員は現在、当時からいる2人を含む60縲・0歳代の7人で、詩吟が好きな熱心な人ばかりが集まる。

発足は72(昭和47)年1月17日、楠洲流の中では活動が古い支部。伊那公民館の文化団体に所属し、毎週水曜日、同公民館で植田勝衛さん(70)=南箕輪村田畑=の指導を受けている。同流派内の大会や公民館の文化祭発表などで詩吟の腕前を披露している。

漢詩を題材に詠う詩吟に必要なことは「詩の内容を把握し、意味を詩吟に生かすこと」と植田さん。日本文化と言われる詩吟には、心を豊かにする力があるという。メンバーは、一節ずつを噛み締めながら、想いを込めて吟じている。

詩吟をたしなむ人が高齢化しているのが課題だと訴える。発足当時からの会員、小池清永支部長(77)=伊那市中央区=は、35年間付け続けた出欠表を手に「懐かしい名前があり、昔の思い出がよみがえる。この出欠表を支部の宝物として、次の世代に引き継ぐことができれば」と話している。

支部の歴史が詰った出欠表 -

新山小たなばたコンサート

伊那市の新山小学校(山岡清孝校長、55人)は29日、同校体育館で、学習発表会「たなばたコンサート」を開いた。保護者ら約50人が出席し、児童らは合唱、合奏のほか、朗読などを交えた演目で学習成果を披露した。

年度中に2回ある学習発表会のうちの一つで、今回は音楽をテーマにそれぞれの学年などが発表。低・高学年に分かれた斉唱や合奏、PTAによる2部合唱など、13プログラムがあった。

全学年の中で最も児童数が少ない2年生4人は、国語の教科で学んだ「がんばれスイミー」を歌と朗読を劇仕立てで披露。人数が少ないながらも一人数役を演じ、観客から大きな拍手を浴びた。

高学年32人と担任教師の大所帯で挑んだ合奏「カルメン前奏曲」は、鍵盤ハーモニカやリコーダーなどで気迫のこもった演奏を見せた。

会場に集まった保護者らは、わが子の活躍を記録に残そうと、片手にビデオカメラを構えて発表を見守った。 -

駒ケ根市教育委員会表彰

駒ケ根市教育委員会は26日、社会体育や社会教育に顕著な功績があったとして、今季スキーアーチェリー世界選手権で金メダルを獲得した浦野裕之さん、赤穂公民館運営審議会委員を8年間務めた小出勉さん、中沢公民館運営審議会委員を6年間務めた木下鉄人さんの3人を表彰した=写真。中原稲雄教育長は「それぞれの分野で活躍された皆さんには、今後も引き続き地域のために指導をお願いしたい」と述べた。

-

みのわ美術会(日本画・洋画・染色)三人展

みのわ美術会所属の女性3人による「みのわ美術会(日本画・洋画・染色)三人展-小川節子・柴光子・吉田冴子の想い-」が28日、箕輪町文化センターホールで始まった。大作ばかりを集めた3人の個性の共演で、多くの来場者が鑑賞に浸っている。

信州美術会、伊那美術協会、みのわ美術会に同じく所属する箕輪町在住の3人が、展示会を-との小川節子さんの声掛けに賛同し初の三人展を計画した。

「中央展に出品した大作を皆さんに見てほしい」と、1人12点から15点を展示した。通常の展示会では1人1、2点程度の出品のため、これだけの数の大作を1度に展示するのは初めてという。

日本画の小川さん=木下=は、「中央展を見たり、自分の身の回りを見て美しさを感じたものを作品にしている」。洋画の柴光子さん=長岡=は、「試行錯誤を繰り返しながら、大地の生命力を感じて描いている。それを感じ取ってほしい」。染色の吉田冴子さん=長岡=は、「染色の透明感のある色の重なりの世界を見てほしい」と話している。

展示は7月1日まで。午前10時縲恁゚後6時(最終日午後4時)。入場無料。 -

駒ケ根東中で防犯訓練

駒ケ根市の東中学校(小木曽伸一校長)は27日、校内への不審者侵入を想定した防犯訓練を行った。駒ケ根署の警察官が扮(ふん)した不審者1人が模擬刀を持って渡り廊下から校舎内に侵入。気付いた職員の連絡を受け、備え付けのさすまたを持って駆けつけた教職員らが「武器を捨てろ」などと説得しながら取り囲もうとするが、不審者は時折模擬刀を振り上げて「校長を出せ」「殺すぞ」などと叫び、制止を振り切って2階へ。授業中の各教室では「不審者侵入」の校内放送を聞いた教諭の指示で生徒がドアの内側に机などでバリケードを作り、不審者の侵入を防いだ。侵入から数分後、教職員は暴れる不審者をようやく3階で確保した=写真。

体育館に集まった生徒たちに対し、駒ケ根署生活安全刑事課の前島昭文係長は「一番いけないのは自分勝手な単独行動。先生の指示に従って避難を」と呼び掛けた。小木曽校長は「とても真剣にできていた。不審者はいつどこから侵入して来るか分からないから常日ごろの心掛けが大切だ」と話した。 -

赤穂小音楽会

駒ケ根市の赤穂小学校(高野普校長)は27日、全校音楽会を開いた。この日のために懸命に練習を重ねてきた児童らは学級ごとに代わる代わるステージに上がり、クラシックやポピュラー、唱歌などそれぞれの曲を披露。全校児童や教職員、保護者らが見つめる緊張の中で精いっぱいの合唱や合奏を聴かせた=写真。低学年はリコーダーや鍵盤ハーモニカでの合奏や斉唱を、高学年はアコーディオンや木琴、ドラムなど多くの楽器を駆使した合奏や3部合唱をそれぞれ懸命に演奏し、1曲終わるたびに大きな拍手を受けていた。

会場の体育館には多くの保護者らが詰め掛け、ビデオカメラなどを構えながらステージでの児童らの演奏ぶりを食い入るように見つめていた。 -

音楽会

飯島町の飯島小学校で29日、音楽会が行われ、全校や各学年が斉唱や2部合唱、3部合唱で歌声を響かせ、息の合った合奏を披露し、演奏する喜び、聴く楽しさをたん能した。

全校の部分2部合唱「はじめようコンサート」でオープニング。そろいの法被姿で登場したすぎの子は力のこもった和太鼓演奏を響かせ、4年3組は合奏「上を向いて歩こう」を披露した。

音楽会デビューの1年生は全員で音楽劇「おむすびころりん」に取り組んだ。挿入歌で元気いっぱい「チューリップ」「ドラえもん」などを歌い、会場のほほ笑みを誘った。

また、合唱団は2部合唱「こころ天気になあれ」「手をのばす」で洗練されたハーモニーを、6年生は難易度の高い3部合唱に挑戦、最高学年の実力を示した。

このほか、PTAが「世界に1つだけの花」を、職員が「ビリーブ」を情感を込めて歌い上げ、最後に全員で2部合唱「さようなら」を響かせ、余韻を残して音楽会の幕は下りた。 -

高遠高校、校名募集の集計まとまる

現在の学校名を継続するか変更するかを検討をしている伊那市の高遠高校は27日までに、一般から公募した学校名の集計をまとめた。「高遠高校」という現在の校名を含め307件53種の応募があり、「高遠」「進徳」「桜」「伊那」などといった言葉を含む名前が大半を占めた。

新カリキュラムの導入など、魅力ある高校づくりに力を入れる同校は、その一環として校名の検討を進めたいとする思いを「将来の高遠高校を考える会」(会長・小坂樫男伊那市長)などではかり、今月22日まで校名に関する意見を募ってきた。

応募に先立って同校生徒や保護者、同窓生には応募用紙を送付し、ホームページ上でも募集。伊那市内を中心に北海道や神奈川県、東京都などからも応募があった。

今後は、7月中に開く校内検討組織、学校改革推進調整委員会(百瀬仁志委員長)である程度絞り込みを行い、選考委員会に報告する予定で、報告は9月を目指したいとしている。

丸山富永教頭は「一つひとつ慎重に見ながら理解を得ていきたい」と話していた。 -

TO DESTINATION ライブ~復活の夜~

男性3人で構成するロックバンド「TO DESTINATION」のライブ「復活の夜」がこのほど、伊那市西町のグラムハウスであった。00年5月にプロデビューし、その後、活動を休止していたが、パワフルなステージで健在ぶりを見せつけた=写真。

ボーカルのDAI、ギターのKenji、ドラムのアフロック龍が登場し、アニメ主題歌になった「EDEN」などオリジナル曲を中心に、会場を沸かせた。

観客にはCDを無料配布。

今後も精力的にライブ活動を展開していく。 -

伊沢修二の留学先 ブリッジウォーター大教授らが来伊

高遠が生んだ偉人、伊沢修二(1851縲・917年)が留学した米国ブリッジウォーター州立大学のウィンカイ・トゥー教授ら6人が24、25日の日程で来伊し、伊沢修二の生家や高遠藩校進徳館などを回った。

トゥー教授(43)は、日本や中国の教育、文化などを研究しており、伊沢修二の故郷を訪ねたいと足を運んだ。

元高遠町図書館長の森下正夫さんが「伊沢修二は文化の宝石みたいな人」と表現し「進徳館教育を受け、大学で近代教育を身につけ、音楽教育、障害児教育などに業績を上げた」と説明。

トゥー教授は「アメリカと日本の関係に大切な人。伊沢先生が育った環境がわかり、感銘を受けている」と話した。

大学には、伊沢修二の渡航記録や写真などの資料が残っているそうで「また来日して資料を詳しく調べたい。10月に町内で開く伊沢修二の偉業を顕彰する記念音楽祭も見たい」とした。

25日は、酒井副市長らを表敬訪問。

酒井副市長らは、民間レベルで幅広い交流が深まることに期待し、中学生海外研修事業を「マサチューセッツ州でできれば」と検討課題とした。

伊沢修二は東京音楽大学(現東京芸術大学)の初代校長で、1875年から2年間、当時のブリッジウォーター師範学校に留学した。 -

プロ棋士祝賀会と記念囲碁大会

今年度の入段者は全国でわずか6人という超難関を突破して今年4月に晴れてプロ棋士となった駒ケ根市町二区出身の大沢健朗さん(20)=名古屋市=の入段祝賀会が24日、日本棋院駒ケ根支部(宮沢優支部長)の主催で駒ケ根市のアイ・パルいなんで開かれた。恩師をはじめ囲碁関係者など約120人が集まり、苦労の末の快挙達成を祝った。大沢さんはあいさつで「小学校卒業と同時にプロを目指して名古屋市で院生生活を始めたが、周囲とのレベルの違いにがく然とした。いつか追いついてやる、と思っていたが何年もプロ試験に落ち続け、勝負に向いていないと一時はあきらめかけた」と苦しかった時期を振り返った。その上で「だが自分には囲碁しかない、もう一度頑張ろうと必死に努力してみたら負ける気がしなくなり、勝つことができるようになったことで、それまでの努力が足りなかっただけだと気がついた。今年ようやくプロになれたが、1局1局しっかり勝つことを目標に頑張っていきたい」と述べた。

祝賀会に先立って記念の囲碁大会も併せて開催され、約60人が参加して対局を楽しんだ。大沢さんは希望者との指導碁で一度に数人を相手にするなど、プロの実力の一端を披露。時折和やかな表情を見せながら親ぼくを深めた=写真。 -

第4回子どもを育む上伊那地域ネットワークフォーラム

第4回子どもを育む上伊那地域ネットワークフォーラムが23日、伊那市の生涯学習センターであった。『子育てハッピーアドバイス』の著者で精神科医、スクールカウンセラーとして活躍する明橋大二さんを講師に迎え、自己肯定感を育む子育てや不登校、ひきこもり支援のあり方について考えた=写真。上伊那子どもサポートセンター主催。

明橋さんは、現代の子どもをめぐるさまざまな問題の根幹には、子どもたちの極端な自己評価の低さがあることを指摘。「自己肯定感」という観点を問題としてこなかったこれまでの日本の子育てについて触れ「もっともっと子どもを誉めてやっていいのではないか」と語った。

また、いじめや虐待などといったさまざまな要因によって自己肯定感が傷つけられてしまった子どもたちに対して勉強やしつけなどといったものを押し付けると、子どもたちは「自分はできない」と思い込み、さらに自己評価を低くしてしまうため、自己評価が低くなっている子どもたちに対してはまず、頑張りを認め、ねぎらってあげることで、自己肯定感を育て直してあげることが必要とした。

不登校については「心身のオーバーヒートに対してサーモスタットが作動した状態。きわめて自然な生理的現象」と説明。心身の疲れが収まれば再び回路はつながるため、むりやり回路をつなごうとするのではなく、まずは子どもの症状を大事にして付き合い、それを無理矢理押さえ込んだりしないことが大切なことを示した。 -

第7回みのわ芸術祭

みのわ芸術文化協会の第7回みのわ芸術祭は23、24日、町文化センターであった。協会に所属する団体が舞台発表や作品展示で日ごろの活動の成果を披露しあった。

初日の舞台発表は第1部で「中山晋平記念音楽賞」受賞曲の披露演奏や、長谷ざんざ節保存会による長谷の民謡「きんにょんにょ」などがあった。第2部はコーラス、舞踊、詩吟、太極拳などで、箕輪町民謡を楽しむ会は「箕輪町の歌」に振り付けをした踊りも発表した。

作品展示は2日間開き、絵画、陶芸、木彫、アートフラワー、ちぎり絵、パッチワーク、書道、短歌、俳句など多彩にそろった。いずれも力作で、来場者が関心を寄せて見入っていた。 -

高遠の歴史と文化財の講座・開講

伊那市の高遠町公民館は22日夜、町総合福祉センターやますそで、恒例の公民館講座「高遠の歴史と文化財の講座」を開講した。初回は市内から34人が参加し、町歴史博物館の北原紀孝館長が「高遠城の変遷竏苧jの城主をたどる竏秩vと題して話した=写真。

北原館長は、武田信玄が攻め入るまで高遠を治めていた・ス諏訪の一族・スをはじめとする、室町時代から江戸時代までの約500年の間に城主を務めた26人を紹介。特に地元でNHK大河ドラマ化を目指す「保科正之(1611竏・3年)」について、その功績などを説明した。

正之公は徳川家康の孫。高遠で26歳まで住んだ後、会津藩主を務める。その後は、江戸で20年間暮らし、幼かった4代将軍を支えた。江戸では「殉死の制度」「人質の制度」を廃止し、都市計画や福祉政策に携わった経歴がある竏窒ニした。

北原さんは「正之は青春時代を高遠で過し、人道的制度をこの地で学んだといえる。これらの哲学を生み出した、この風土がそうさせた」と話した。

同講座は、郷土の歴史と文化財について学習する目的で開き、13年目を向かえる人気講座。本年は、「高遠城の歴史を知る」をテーマに、7月13日までの計4回を計画。高遠城の構造や特徴、城内の桜などについて3人の講師から学ぶ。 -

地域の古くからの呼び名を橋に名付けて後世に

宮田村町一区に残る字名(あざな)「大曲り」。江戸時代に賑わいを誇った伊那街道や宮田宿の歴史を今に伝える由緒ある地名だ。社会変化などで歴史の片隅に忘れ去られつつあったが、後世に残そうと住民有志が一念発起。街道が通る大沢川の無名の橋を「大曲り橋」と命名し、表札を設置することになった。7月8日には住民勢揃いで除幕式を開く。

江戸時代の宿場町特有の防御手段・ス鍵の手・ス。敵の攻撃や侵入を防ぐために作られたとされる大きく右に左に曲がる道筋だが、宮田宿の北側に位置するこの一帯はいつしか「大曲り」と呼ばれるようになった。

今も街道の面影を色濃く残し、幅は広くなったが道筋も現存。

この地に生まれ育ち、村の文化財審議委員を務める本田秀明さん(75)は「昔は大曲りに住んでいると言えば、村内だけでなく近在の人もみんな分かってくれた」と話す。

昭和40年代以降、区や班、番地などが住所確認の主流となり、村内に数多くあった字名とともに、大曲りの名前も徐々に衰退した。

「今じゃ60歳以上じゃなければ、あまり使わなくなった。それだけに江戸時代から続く名前を残したいと思って」と高橋清八さん(81)。

本田さん、高橋さん2人が発起人となり15戸が賛同。地区の北端にあたる大沢川にかかる無名の橋に「大曲り」の名前を残すことになった。

管理する村の許可も得て、御影石でできた表札を橋脚部分に設置。「古い字名を若い世代にも愛着を持ってもらい、地域のシンボルになれば」と2人は期待を寄せている。 -

【朝の学舎】森の木漏れ日 ≪森の空を見上げてみよう≫

伊那市の西箕輪小学校は、周囲を豊かな学校林に囲まれている。すべての学級に木の名前がつけられ、休み時間になると学校林の中に設けられたアスレチック施設に子どもたちが集まってくるなど、日常的に森や木を近くで感じることができる環境だ。

前回の朝の学舎で、4年生のとち組・きり組の子どもたちは、通学路の途中にある有賀建具店を訪ね、自然の木のすばらしさを感じる授業を体験した。実際にカンナで木を削ったり、有賀さんが製作した64種類もの樹種を使った箪笥を見たり、五感で木を感じた子どもたち。その後、学校林にある樹木に興味を持ち、木の葉っぱや肌を観察して、次第に森への興味をふくらませていった。

そこで、今回、森づくりの実践者・内田健一さんを迎え、森の授業を受けた。 -

五感で楽しむおはなしのへや「自然の色を楽しむ」

中川村図書館(杉沢かおり館長)は23日、「五感で楽しむおはなしのへや」を行ない、藍(アイ)の生葉やツユクサの花などを使い、たたき染めで自然の色を楽しんだ。

親子ら30人が参加、杉沢館長の指導で、藍の生葉やチェリーセージのピンクの花、ワイルドストロベリーの実などをつぶして、色液を出し、ラップの上から石で叩いて、木綿の布に色を写した。

チューリップや木、ヨット、葉など色々な型紙を使って形も工夫した。

参加者は布に写した葉の緑色が、空気に触れて青く変わる、色の変化に目を見張った。

田島から長女と参加した松村素能子さんは「色がきれい、形も楽しい」とでき映えに満足そうだった。 -

【駒ケ根市外国語指導助手 マシュー・チャールズ・リトルさん】

昨年8月に着任し、市内の小、中学校で児童、生徒に本場の生きた英語を教えている。任用期間は1年だが、向こう1年間の再任用が既に決まっている。

英国ポーツマス市の出身。ヨーク大学で英国史を学んで卒業後、JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)により来日した。

「東京に住んでいるおじさんが日本の伝統的な祭りや街の様子を話してくれて、文化や歴史などに興味を持っていた。日本に来て英語教師をやりたいと思ったのは、大学の友達からJETの話を聞いたから。でも、その友達が来日するのは今年の夏。影響を受けた僕の方が先に来たんだよ」

外国人に比べて日本の子どもは引っ込み思案だといわれるが「そんなことないよ。みんなフレンドリーだし、積極的に話し掛けてきてくれる。いい子たちだ」。

日本で暮らすのは初めて。一度、オーストラリアへの旅行の帰りに飛行機の待ち合わせで立ち寄っただけだという。慣れない生活の中で戸惑った経験も数知れない。特に困ったのは、学校で行われるさまざまな式や行事がどう進んでいくのかまったく分からないことだった。

「予備知識がないから、次に何が起きるのか見当もつかないんだ。普段いろいろと教えてくれる先生も式の最中に付きっきりで僕に説明なんかしていられないからね。あと、印刷物を読めないから学校の予定が分からないのにも困るね」

当初はほとんど分からなかった日本語だが、簡単な日常会話ならこなせるようになり、カタカナとひらがなも何とか読めるようになった。

「だけど漢字は難しくていまだに読めない。僕の日本語レベルはまあ中学2年生の英語能力程度かな」

暇をみては日本のあちこちを旅して回っている。東京、京都、広島、能登竏秩B札幌の雪祭りには特に感動したという。

「雪をあまり見たことがなかったせいもある。ポーツマスは冬でも暖かいんだ。だから駒ケ根の寒さはこたえたよ。教員住宅はボロだしね」

来日以来、一度も故郷に帰っていない。

「日本での生活が楽しいから別に寂しいとは感じていない。でも両親が10月に来るかも知れないんだ。僕が日本に行きたいと言った時、両親は『外の世界を見るのは良いことだ』と言って励まし、快く送り出してくれた。久しぶりに会えるのはやっぱりうれしいね」

(白鳥文男) -

07年度教科書展示会

伊那市の生涯学習センター4階にある上伊那教科書センターで7月9日まで、07年度の教科書展示をしている=写真。

展示会は小中学校や高校で使用されている教科書広く知ってもらうための機会として例年行っている。今回は小学校で現在使用されている9科目11種目の295冊、中学校で現在使用されている9科目16種目の117冊を展示している。また、高校については08年度からに新たに発行される教科書の一部、18科目61種目の一部、223冊を展示。文部科学省が3月に公表した教科書検定の結果、沖縄戦の集団自決で日本軍が関与した記述を削除した日本史の教科書なども含まれている。

午前9時縲恁゚後5時(27、30日、7月1、4日は除く)。 -

宮田中自律学級、炭火の手づくり五平餅に挑戦

宮田村宮田中学校「自律学級」は21日、村の福祉交流施設なごみ家を訪問。炭火で焼く五平餅づくりに挑戦した。

施設を利用する高齢者らと一緒にご飯をつぶして餅状に。ワイワイにぎやかに調理した。

なごみ家自慢のビッグな火鉢が登場。炭をひいた網の上で、生徒たちがじっくりと焼いた。

味噌をふんだんに塗り、「香ばしくていい匂い」と歓声も。こんがりキツネ色に仕上り、子どもたちもニンマリ。さっそくみんなで舌鼓を打った。

地域にふれる総合学習「プラムデー」の時間を使い、同施設を利用する高齢者らと5月にも交流。この日も食後は前回に引き続き、生徒たちが講師になって陶芸を教えた。 -

城跡探検」「土器探し」に親子35人

飯島町教育委員会などの飯島陣屋元気もりもり塾が23日開講した。初回は親子35人が参加、本郷の飯島城址を探検し、十王堂坂の上遺跡で土器探しをして、昔の人が地上に残した痕跡を探った。

本郷公民館に集合した参加者は、町文化財調査委員の伊藤修さんの案内で、相の掘を経て、今は水田になっている本城に。

伊藤さんは「城には弓矢、刀を作るかじやなどがあった。飯島城は伊那谷屈指の平山城で本城と登城からなり、各郭(くるわ)に空掘を設けた」と説明した。

参加者は土がこんもり盛り上がった土塁を観察し、昔の人がどのように地形を改造し、敵の攻撃に備えたか、理解を深めた。

この後、西岸寺では開祖、大覚禅師にまつわる伝説「紫金水」に耳を傾けた。

最後に十王堂坂の上遺跡に移動、畑の中から土器片や黒曜石などを探し、熱心に磨いた。

# -

赤穂東小1・2年生交通安全教室

駒ケ根市の赤穂東小学校(太田寿久校長)は21日、1・2年生対象の交通安全教室を開いた。児童らは交通量の多い国道153号線伊南バイパスなど、学校周辺の一般道に出て歩き方の実地訓練。安協役員や教職員の指導を受けながら横断歩道の安全な渡り方などを学んだ。

駒ケ根署の五十嵐三郎交通課長は児童らに「横断歩道で手を上げるのは、渡ることを車の運転手に知らせるため。よく見えるようにしっかり手を上げよう。信号が青になってもすぐに渡ってはいけないよ。曲がって来る車があるかもしれないからよく確認して」と安全な横断のポイントを指導した。

一般道に出た児童らは教えられた通りしっかり手を上げ、真剣な表情で周囲を確認して横断歩道を渡っていた=写真。中には「もっとしっかり見ないとだめだよ」などと友達に注意するしっかり者の児童も見られた。 -

宮田中プラムデー、保育園児との交流も

宮田村の宮田中学校は21日、総合学習で地域などに出て調査や活動をする「調べ学ぶプラムデー」を開いた。先月に続いて2回目。より内容を深めようと、生徒たちが意欲的に取り組んだ。

人との交流をテーマにする3年3組。そのうち女子9人は西保育園を訪れ、園児たちとふれあった。

遊んだり給食を食べたり、お昼寝、おやつもずっと寄り添った生徒たち。

園児に喜んでもらおうと、魚釣りゲームを作ってきたり、一緒に園庭をかけまわって遊ぶ姿もみられた。

各学級ともに学習の成果は9月末の学校文化祭「梅樹祭」で発表する。 -

高校改革プランの今後の進め方について上農定時制振興会としては方向性示さず

上伊那農業高校定時制振興会(会長・小坂樫男伊那市長)の総会が21日、同校であった。08年度実施の新しい多部制・単位制高校に統合する準備が進む中、一部の委員からは「箕輪工業高校との統合について振興会としての方向性を示すべき」という声があったが、会の進行役を務めた副会長の北原明伊那市教育長は「振興会の本来的な意味と異なる」として、同会としては意思決定しない方針を示した。

総会に出席した白鳥保太郎定時制部会長代行はこの日、多部制・単位制となる現・箕輪工業高校に上農定時制が統合されることで懸念される交通面、教育環境面などの問題点を改めて指摘。「上農定時制の生徒にとって本当に良いことなのかどうかを検討し、一つの結論を出すべきでは」と意見を求めた。

これに対し北原副会長は「振興会の本来の主たる任務は現在いる生徒を経済的面から支援すること。県の施策に異議を申し立てる組織ではないと思う。個人的に定時制の存続を求めることは妨げないが、振興会としては意思決定して動くことはできかねる」とした。

現在同校については、同窓会定時制部会のメンバーが中心となって「上伊那農業高校定時制の存続を願う会」を発足し、県会や市議会に存続を求める陳情書の提出などをしているが、県が14日に「高校改革プランの今後の進め方」では、「箕輪工業高校の多部制・単位制高校への転換と上伊那農業高校定時制の統合は施設・設備を整備しながら08年度に実施する」という方針が示されている。 -

中沢小プール開き

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)で20日、プール開きがあった。梅雨の最中とあって天候が心配されたが思わぬ晴天に恵まれ、水温も24度とまずまず。初泳ぎを前に、一列に並んで水を掛け合った児童らは「冷たい」と歓声を上げながら、久しぶりの水の感触を全身で楽しんだ=写真。

プール開きの会では、集まった全校児童の前で北原校長らが水の安全を願って清めの酒と塩をまいた。北原校長は「待ちに待ったプール開きの日を迎えた。水と仲良くなり、それぞれ目標をもって一生懸命練習してください。決まりを守って楽しく泳ごう」と児童らに呼び掛けた。 -

名物丼が給食に

特産山ぶどうワインを味付けに使う宮田村の名物丼が20日、宮田中学校の給食に出された。「地産地消にこだわって誕生した名物丼を子どもたちに食べさせたい」と、学校栄養士と給食調理員が春から構想をあたため、味にもこだわった力作。食べ盛りの生徒たちは「お店とはまた違った味で美味しい」と舌鼓を打った。

油で揚げた鶏、豚肉に、村内で収獲したばかりのタマネギ、シメジと栄養満点。

ワインに加え、エキスが詰まった山ぶどうの皮を下味に使用するこだわり。昆布だしの汁と調合し、ショウガが入ったしょう油ベースで炒めて仕上げた。

名物丼は3月末に村内12店舗で発売を開始し、店舗それぞれで味が違うのも特徴。

1年1組の男子5人は総合学習で名物丼を調査し、食べ比べを行っているが、メンバーの1人でもある酒井悠希君(12)は給食の名物丼について「今まで3軒で食べたが、今日のが一番山ぶどうの風味が口に残った」と話した。

この日は、清水靖夫村長や名物丼の開発に携わった商工会青年部の小田切等部長らを給食に招待。

小田切さんは「名物丼が子どもたちに注目されることは非常にうれしい。給食としても長く愛してもらえれば」と話した。 -

箕輪東小で祖父母交流会

箕輪東小学校で20日、祖父母参観があった。約140人が訪れ、児童の活動の様子を見学するとともに交流を深めた。

祖父母参観は普段はなかなか学校を訪れる機会の少ない祖父母に学校を訪れてもらうとともに、祖父母と一緒に暮らしていない児童らにお年寄りとの交流を深めてもらおうと毎年行っているもの。同時に、地域の人たちにも学校を開放し、学校の様子を知ってもらう機会としている。

交流会では、学年ごとに授業の中で学んできたことや音楽、歌を披露。また、児童らの登下校を見守っている「安全見守り隊」のメンバーとの顔合わせもあり、児童代表の井沢治樹君は「雨の日も雪の日も見守っていただきありがとうございます」と感謝の言葉を贈った。それに対し見守り隊代表の中村武二さんは、横断歩道での左右の確認など、気を付けてほしいこと3点をあげ「これからも見守っているので元気よく学校に行ってほしい」と語った。

2710/(月)