-

箕輪工業高校の未来を育てる会が新たに設置する多部制・単位制高校について知事などに陳情

箕輪工業高等学校の未来を育てる会(会長・平澤豊満箕輪町長)は29日、長野県庁を訪れ、高校改革プランに基づき箕輪工業高校へ新たに設置する多部制・単位制高校に関する陳情書を、村井知事と県教育委員会に提出した。

陳情事項は(1)充実した施設・設備整備に向けた十分な予算措置(2)午前部に工業科1学級を設置すること竏窒フ2点。

県教委は実施計画の中で、新しい多部制・単位制には「普通科」を設置し、教育課程の中で工業科目などの専門科目が履修できるようにする案を示している。しかし未来を育てる会は、工業が盛んな上伊那地域では、即戦力となる人材の育成が必要であると判断。最先端技術などが習得できる環境を整えるためにも、工業科の設置が必要竏窒ニした。また、十分な施設整備には、県教委が箕工の増設費用として試算する1億7千万円という額は不十分と認識し、十分な配慮を求めた。

陳情を終えた平澤会長は「施設整備には最低でも5億は必要だと考えている。陳情に対しては知事、県教委とも好意的だった」と手ごたえを語っていた。

今後未来を育てる会は、構想する高校の実現に向けた具体的バックアップをしていく。 -

【おもしろかっぱ館館長 小平容大さん】

第4代のかっぱ館館長を務める。かっぱにちなんだ陶芸や水墨画講座のほか、昆虫の観察、天体の観測などの各種の講座の企画・運営を精力的にこなす一方で、持ち前の穏やかな物腰で来館者に展示物の解説をしている。

「元気に楽しくやっています。やりたいことを思い通りにできることが楽しいですね」

◇ ◇

貧しい農家に長男として生まれ、姉と2人の妹に囲まれて育った。

「女の子たちとゴム跳びや石蹴りをして遊ぶことが多かったですね。ほかの男の子がするような運動はあまり好きではなかったな」

赤穂高校卒業と同時に駒ケ根市役所に就職。中でも福祉畑には通算11年間籍を置いた。

「福祉の仕事は性格に合っていたし、好きでした。市役所の仕事は本来定められた規則通りにやるべきものだが、市民の相談を受けた時などには住民サービスの原点を考え、直感で判断して仕事をした。そうしたやり方でも結果として人のためになりましたからね。だから周りの人たちからは、市役所の人にしてはユニークだ、公務員の良くないイメージがない竏窒ネどとよく言われたものです」

その後、赤穂公民館の主事を6年務めた。社会教育に携わる中で、福祉にもある意味で通じていると感じた。

「ノーマライゼーションという言葉がある。すべての人が住み慣れた地域で人として尊重され、普通の生活を送れることこそがノーマル(正常)であり、望ましい社会だ竏窒ニする考え方ですが、そこに到達できていない人を手助けするのが福祉であり、社会教育。ノーマライゼーションを目指す地域、ぬくもりのある地域づくりを目標にして仕事をしました」

市民課長を最後に市役所を退職し、03年4月にかっぱ館へ。

「今までの仕事の総決算という感じです。かっぱはきれいな水に住むというが、みんなに自然を好きになってもらい、自然の中で生かされていることに気づくような環境教育の手伝いができたらいいなと思ってやっています」

◇ ◇

「容大」は「大きな心でゆるす」という意味を込めて名付けられたものだという。

「そんな人間に少しでも近づけるよう、これからも努力していきたいですね」

(白鳥文男) -

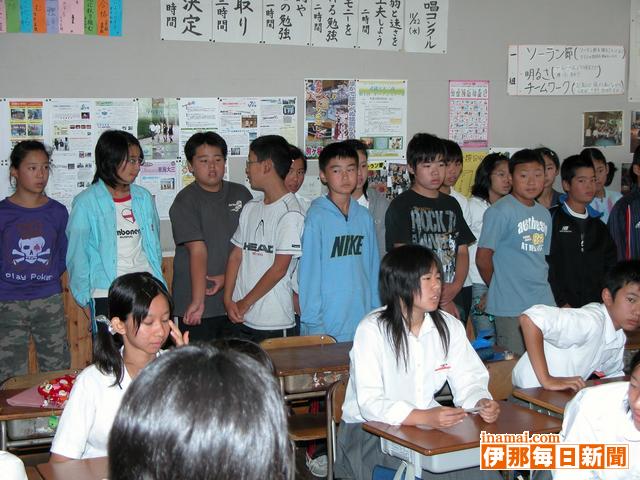

6年1組洗濯上手に

宮田村宮田小学校で27日、家庭科の研究授業があり、6年1組(山田智寿教諭)が「洗濯上手になろう」をテーマに授業を公開。今までの学習や家族に聞いた知恵を生かして、汚れた靴下を様々な方法で手洗いした。工夫する楽しさを感じつつ、家事の大変さや喜びも学んだ。

上伊那一円の技術家庭科教諭ら約50人が参観。児童は想いおもいに工夫を凝らして、泥や土などで汚れた自分の靴下を手洗いした。

洗濯板を活用したり、固形石けんで汚れをじかに落としたり。

水、お湯、洗剤と3度に分けて洗う女子の姿も。頑固な汚れに「何でうまく落ちないのかな?」と頭をひねる児童もいた。

洗って、すすいで、干した後は、全員でまとめの意見交換。

「手で洗うと時間がかかるけど、細かい所まで汚れが落ちる」「靴下同士でこすりあわせたら汚れがとれた」「洗濯板のほうが、早く落ちる」など、工夫の成果を発表しあった。 -

県絶滅危ぐ種のアカショウビンを保護

駒ケ根市南割の山中で21日、県絶滅危ぐ種2類に指定されているアカショウビンが保護され、市内福岡の鳥獣教護ボランティアの小口泰人さんが養生している。

ブッポウソウ目カワセミ科のアカショウビンは夏鳥。全長28センチ、羽根を広げると40センチにもなる大型。くちばしが長く、全身が朱色と赤紫色の毛でおおわれている。個体数が極めて少なく、深い山の中に、ひっそりと生息しているため、目にすることは極まれ。

保護された時は、傷つき、空腹状態だったため、魚などのえさを与え、現在ではかなり回復してきたという。 小口さんは「渡りの途中で、けがをしたものと思われる」と話していた。 -

まほらいな市民大学 7期生61人修了

伊那市のまほらいな市民大学第7期生の修了証書授与式が26日、市駅前ビルいなっせであった。生涯学習を目的に勉学に励んできた市民61人(男25・女36)が、2年間の受講を終えて卒業した。

修了生一人ひとりに証書を手渡した小坂樫男市長は「育んできた学ぶ仲間との心のきずなは一人ひとりの宝になったと思う。これからも積極的に学ぶ姿勢を大切に」と式辞を述べた。

在学生代表の堀米昭利さん(77)=荒井区=は「皆さんとの思い出を胸にさらなる市民大学の発展に励みたい」と感謝の言葉。修了生代表の唐木利章さん(73)=坂下区=は「皆さんとの心の交流は大きな収穫があった。2年間ありがとうございました」と答辞した。

7期生は2年間で高遠町、長谷の歴史、文化を学んだほか、市内の寺社めぐり、修学旅行、学生交流会を実施。平均取得単位数は全45単位中約33単位で、精勤者は11人だった。最高齢者は81歳男性、最年少者は58歳女性。 -

中川東小で交通安全教室

中川村の中川東小学校で秋の交通安全運動期間中の26日、全校で交通安全教室を開いた。1、2年生は校庭で自転車の乗り方の基本と、校庭の模擬道路で安全走行を、3-6年生は学校周辺道路で交通ルールや正しい自転車の乗り方を実習した。

1、2年生を前に、大草駐在所の深沢所員は「自転車は左端を走行し、押す時は右側を歩く。右足はペタルに、左足は地面に付け、後ろの安全を確認してからスタートする。止まる時も右足はペタルに、左足は地面に着ける」と乗り方の基本を説明した。

この後、実習に移り、児童らは教諭や安協役員の指示に従いながら、自転車の乗り方、止まり方の基本や、安全走行を身につけた。 -

協力隊でマラウイ派遣の唐沢さんあいさつ

青年海外協力隊でアフリカ南部のマラウイに派遣される飯島町田切の唐沢国洋さん(26)は25日、飯島町役場に訪れ、高坂町長から激励を受けた。

高坂町長は激励金を手渡し「町出身者の隊員は男性では初めて。マラウイの子どもたちの教育向上のために頑張って」と期待を込めた。

小学生の頃から、いつかは青年海外協力隊に参加したいと考え、県内の中学校で3年間、理数科講師として実務体験を積み、応募した。任国では政府系のチェロ中等学校(日本では中3から高校)で理数科を教える。

唐沢さんは「以前から、開発途上国のアフリカで何ができるか,考えていた。早く行って活動し、マラウイの教育向上に貢献したい」と張り切っている。

高坂町長は「学校で教えるだけでなく、地域の人々の中に入り、いろいろと体験してほしい。病気にならないように体に気をつけて」と話した。

唐沢さんは10月2日に出国し、マラウイに向かう。派遣期間2年。 -

第27回上伊那地区高校演劇合同発表会

第27回上伊那地区高校演劇合同発表会(上伊那地区高校演劇連盟など主催)は24日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった。上伊那の5校が出演し、熱演を繰り広げた。

出演は赤穂、上伊那農業、伊那西、伊那弥生ヶ丘、辰野高校。各校の上演時間は1時間で、人間の奥底に眠る差別意識、環境問題、高校を舞台にテストの有無を考えるなど、さまざまテーマの作品を演じた。

演出家の飯島岱さん、舞台美術家で昭和音大芸術運営学科講師の和田平介さんが講師を務め、各舞台の終了時に講評した。

県合同発表会(11月4-5日、長野県県民文化会館)の予選会も兼ね、伊那弥生ヶ丘高校が出場校に選ばれた。 -

【記者室】定時制生徒の思い

南信地区の定時制高校生徒による生活体験発表大会が駒ケ根市で開かれた。味わってきた苦悩や挫折、悲しみなどのさまざまな経験を淡々と語る彼らの言葉を聞いているうちに目頭が熱くなってきた▼彼らが定時制を選んだ理由は、周囲になじめず不登校になって竏秩Aグレて一度は高校を退学したが高卒の資格が欲しくて竏秩A家庭の経済事情で竏窒ネどとさまざま。だが彼らは苦しい現実に真剣に向き合い、もがきながらも己に打ち勝ってきた。それが自信になっていることが発表する表情からもうかがえた▼多くの苦しみを経験したからだろうか、彼らには共通した芯の強さを感じる。働きながら通学する生徒も多いが、どうか困難に負けず胸を張って堂々と生きてほしい。(白鳥記者)

-

定時制生活体験南信大会

第35回南信地区高校定時制生徒生活体験発表大会(県高等学校長会定時制通信制教育振興会主催)が24日、駒ケ根市のアイ・パルいなんで開かれた。上伊那からは3人が出場し、赤穂4年の古谷サラさんが最優秀賞、箕輪工3年の押野悟司さんが優秀賞を獲得。飯田長姫4年の森親良さんとともに県大会(10月22日、松本市)への出場を決めた。

出場者らはそれぞれ緊張した表情で演台に上がり、応援に駆けつけた150人を超える同級生や教職員らに語りかけるように、これまでに経験した挫折、友情、感謝、夢などについて発表した。最優秀賞を受賞した古谷さんは、家庭の事情を考えて選んだ定時制に入学後、大嫌いだった勉強をしっかりやろうと決心し、周囲の励ましを感じながらようやく将来の希望を持てるまで変わることができた自分について生き生きと語った。

結果は次の通り(敬称略)。

▼最優秀賞=古谷サラ(赤穂4)▼優秀賞=押野悟司(箕輪工3)森親良(飯田長姫4)▼優良賞=河合真希(上伊那農1)川原さとみ(岡谷工4)大川千里奈(諏訪実業3)中平哲也(飯田工4)平井美香(飯田長姫1) -

伊那東小学校新校舎建設の安全祈願祭

生徒数増加による教室数不足と校舎の老朽化に伴い、新たな管理建設棟を建設する伊那東小学校で25日、安全祈願祭があった。新校舎は、市土地開発公社が取得した現在の校舎北側の約2400平方メートルに建設する予定で、予定地内にある新築住宅1棟は、取り壊さずに学童クラブとして利用することで建設コストの削減を図る。新校舎は教室数の不足を想定している08年4月から使用開始となる。

建て替える管理教室棟は、新校舎ができるまでは活用し、新校舎の利用が始まり次第、解体作業に着手する。旧校舎の跡地の一部には、既存校舎と新校舎をつなぐ渡り廊下を建設。そのほかは更地とし、利用方法を検討していく。工事の完了は08年9月。

新校舎の建設に当たっては、ワークショップを開き、地域住民や保護者からの意見も募った。

延べ面積は約4千平方メートル。1階は鉄骨コンクリート造、2階は鉄骨造の2階建て。工事費は約11億円。普通教室15部屋、自律教室2部屋を設けるほか、音楽室、理科室、パソコン教室、職員室なども設置する。 -

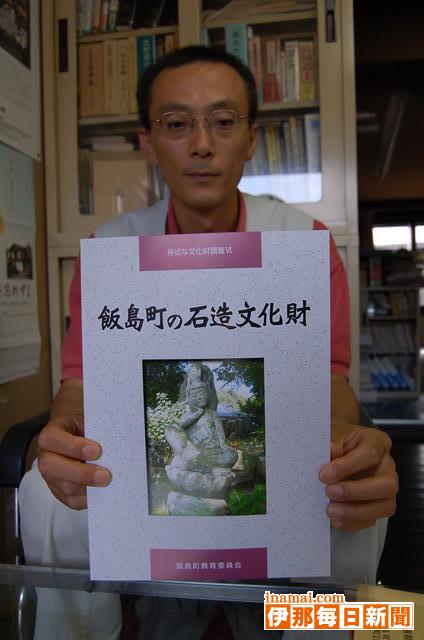

「飯島町の石造文化財」

飯島町教育委員会は

このほど、身近な文化財6「飯島町の石造文化財」を発刊した。

A4判110ページ。町内約2千基の石造物の中から、馬頭観音、地蔵菩薩、聖観音・如意輪観音、題目塔、弘法太子、五輪塔、道祖神、山の神、伝説の石などをカラー写真で紹介し、由来などを解説した。また、2千基の石造物一覧、石造物の位置を地図で示した。

右手をほおに当て、小首を傾げた松福寺の如意輪観音像が表紙を飾り、慈福院の守屋貞治作の延命地蔵尊(町文化財指定)や、木食行者が修業をしている姿を写した「関の地蔵尊(町指定文化財)、聖徳寺の「六斗名号塔(町指定文化財)」、たたくとカンカンと金属音がする「カンカン石」。日待ちをした「庚申塔」。蛇を刻んだ「蛇神」。猫を彫った「猫神」などの動物供養塔、歴史劇にもなった「金宝院養山供養塔」などを掲載した。

81年から石造物調査を始め、86年に「飯島町石造物一覧表」を発刊。同書をもとに、写真や解説などを加えて、300部発行。頒布価格2000円(文化館、飯島陣屋で販売)。

丸山浩隆学芸員は「薄く持ちやすくした。この本を持って出掛け、身近な石造文化財に親しんで」と話している。 -

高遠高校福祉コース2年生 赤ちゃん抱っこ体験

伊那市の高遠高校2年福祉コースの生徒15人が20日、高遠町の保健センターであった乳児3カ月定期診断で、「だっこ体験」をした。母親から話を聞きながら、子育てについて関心を深める目的。中には初めて赤ちゃんを腕に抱く男子生徒もいた。

福祉コースの2年生(30人)を対象とした、恒例の校外体験活動。この日は半分の生徒となる男子5人、女子10人の計15人が定期検診に訪れる親子と交流を深め、子どもの健やかな成長、発達に必要な知識を学んだ。

生徒たちは保護者から育児の大変さなどを聞いたほか、おむつの取り替えなども体験。羽柴浩さん(16)は「子育ては大変だと知った。自分にも子どもができたら子育てを手伝いたい」と感想を述べていた。

佐原美佳教諭は「赤ちゃんの肌に触れる体験を通じて、母親にとって子どもがどれだけ大切かを知ってもらいたい」と話していた。

10月18日、残りの生徒15人を対象に「だっこ体験」をする。事後指導として、体験活動での感想や疑問などを保健士を交えて話し合う予定になっている。

母親に育児についての話を聞きながら赤ちゃんを腕に抱く生徒(高遠町保健センター) -

縁起絵師 北原富貴男さん(93) 伊那市境区

毎日、午前4時前に起床。朝の静けさの中、色紙に向かって筆を持つ。色紙の中心下方に、水墨でだるまの絵を描き、右上から般若心経を記す。仕上げるまでの2時間半は席を立たず、般若心経を唱えながら集中する。1日1枚ずつ描き上げるのが、朝飯前の日課。

家族から「冬くらい、やめりゃあいいに」と言われるが、習慣になっているため、自然と目が覚める。

80歳ごろ、ボケ防止になればとだるまの絵を描き始めた。すでに10年以上が経つ。掛け軸を除き、色紙だけで3千枚を超える。

般若心経の276字は、すべて頭の中に入っているが、雑音が入ると、文字が抜けたり、同じ文字を重ね書きしたりしてしまうことも。「色紙で一番最初に描くのは目。目がものをいうもんで難しい。10枚描けば、10枚とも違う。なかなか同じには描けない」。

題材はだるま1本に絞る。自宅にあっただるまの絵を見本に写していたのが始まり。達磨大師は禅宗の初祖。描いていると、気持ちが落ち着く。

当初、独学で描いていたが、しばらくしてだるま画や禅画の通信教育講座「日本宗教画法学院」で学び、93年に縁起絵師を得た。雅号は歴草。99年に中国小林書画院の名誉教授、05年12月に日本禅画家協会などの禅書芸術師教場の認可をそれぞれ受けた。「年だもんで、人に教えることはできん」というが、毎日1枚ずつ増える色紙は知人らに配っている。

般若心経の一文字の大きさは1センチほどと細かく、目が疲れるときもある。しかし「年間300枚を目標に、できる限り続けたい」と話す。

上伊那の吟詠教室、楠洲流聖楠会のメンバーでもあり、現役で活動する。宗家故伊藤楠洲さんと同級生で、71年の発足以来、35年間会計を務めている。「そろそろ、だれかに預けようかなと思っているところ」だ。

長生きの秘けつは「こんなことしてるもんで、長持ちしてるんじゃないかな」と語った。

(湯沢康江) -

箕輪陶芸研究会の作品展

箕輪陶芸研究会(木下三喜男会長、28人)は23、24日、松島コミュニティーセンターで第14回陶芸展を開いている。皿や鉢、きゅうす、花器、つぼなど会員の力作約70点が並ぶ。

陶芸展は1年間の成果を披露する場で、会員22人が3点ずつ持ち寄った。電動ろくろを回しながら「トビカンナ」の技法で模様をつけた皿、タコの形をしたスタンド、南アルプスを描いた作品などがある。全国の展覧会に出展する会員もおり、大作が目立つ。

活動は個々での制作が主だが、研修旅行として山口県萩市や岐阜県土岐市の陶芸作家を訪問。「色づかいや技法など作品に成果が表れている」(木下会長)という。

会場の一角では、会員が作った皿、はし置きなどを即売。売上金は地元の社会福祉に寄付する。

24日は午前9時縲恁゚後5時。 -

丁石ハイキングで羽広道約7キロを歩く

伊那市で23日、「羽広道丁石ハイキング」があった。子供縲・0代の14人が参加し、坂下区の常円寺東側から「馬の観音様」で信仰を集めた西箕輪区の仲仙寺までの約7キロを歩いた。

丁石は1850年代、一丁(109メートル)ごとに建てられた道標。54体のうち34体が残る。伊那観光協会が取り組む丁石復元が進んでいることから、西箕輪公民館が初めて企画した。

丁石ルートの案内役を育成できればという思いもあり、確認した丁石の写真や特徴、位置図などを載せた資料を用意。

参加者は秋空の下、羽広道の概要説明などを聞き、丁石が立つ県道大萱荒井線沿いを歩いた。

羽広道は、田植えが終わると、お参りに来る農耕馬でにぎわったといわれ、参加者は観音様などが刻まれた丁石を見ながら、当時に思いをはせた。 -

田楽座稽古場公演 観客と一体・熱い舞台

伊那市富県を拠点に全国展開する歌舞劇団・田楽座の稽古(けいこ)場公演「よっておくんな田楽座」が22、23日夜あった=写真。初日は地元のほか、関東、東海方面から約180人が集まり、太鼓や踊りなどの民俗芸能を楽しんだ。

公演は、現在の場所にけいこ場を構えたのを機に、地域の人に恩返ししよう竏窒ニ始まり15回目。会場に足を運ぶ観客は年々増加し、前年から2日間の舞台になった。

座員6人が曲芸に獅子舞、歌や太鼓とバラエティーに富んだ13演目を次々と展開。こっけいな表情で笑わせたり、力強いばちさばきと踊りで魅了するなど、観客は大きな拍手でこたえていた。

舞台で初めて歌を披露する座員など、公演は「ここでしか見れない演目」も多数。アンコールの恒例になっている地元民謡「伊那節」では、観客と一緒なって歌い楽しんだ。

島岡方子さん=飯田市=は「6人であれだけのパワフルな舞台。初めてのけい古場公演は楽しかった」と目を輝かせていた。 -

6年生が赤穂中参観

駒ケ根市の赤穂、赤穂東、赤穂南の3小学校6年生約300人は22日、来春入学する赤穂中学校を訪れ、中学生の授業を参観した=写真。教室をいくつか回って授業の様子をじっくり見た児童らは「英語の授業は全然分からなかった」「中学生は授業に集中していてすごい」などと小声で感想を話し合っていた。

体育館では1年先輩の中学1年生の生徒3人が中学での生活について「先生は厳しいけれど頼りになる」「行事はすべて生徒会が行う」「部活動はとても楽しい」などと紹介した。担当教諭は科目に英語が加わることや、前期、後期にそれぞれ中間と期末の2回のテストがあることなどを説明した上で「いろいろ不安もあると思うが、今一番大切なのは毎日しっかり生活し、きちんと小学校を卒業すること。皆さんの入学を待っています」と呼び掛けた。 -

「新山保育園・小学校を考える会」発足で存続願う

伊那市教育委員会が児童数の減少により「適切な時期に統合などを考えたい」との方針を示した新山小学校(同市富県)に関して、存続を願う住民らは21日夜、「新山保育園・小学校を考える会」を発足し、存続に向けた方策の検討を始めた。

新山保育園の園児数が減少し、小学校との共同調理方式が今年度から開始。昨年9月、この方式の提案があった際、学校の存続を危ぶむ声が保護者からあり、新山区長会が検討組織設置について話し合ってきた。

同区長会を構成する上新山、北新両区の計14常会の代表者、小学校と保育園の保護者ら委員24人が新山集落センターに集まり発足、会長には若林敏明さん=北新=を選出。オブザーバーとして学校長、園長ら学校関係者も迎えた。

若林会長は今後の同会の進め方として、区民の今の心情を確認、児童数増加への対策、小規模校の魅力の再確認竏窒ネどを考える必要があると強調。「緊急を要するので、本年度中にできること、その先にやることをまずは整理する必要がある」と訴えた。

児童数が減少する悪循環を解消するために、転入者を増やすことが必要との委員からの意見に対し、若林会長は「入居したい若い夫婦からの問い合わせもあるので、そういったチャンスを生かしていかねば」と、活路の一つとした。

新山小の児童数は55人で市内最小規模。市教育委員会によると、新たな転入者がない限り新入生は、08年度2人、09年度1人で、1・2学年計3人は複式学級の対象となる。12年度の児童数は半減の22人の見込みとなっている。

新山区の山崎昭彦区長会長は「区民のよりどころである保育園、小学校がなくなることは区が崩壊すること」とし、区外の学校との統合は住民流出へつながると懸念する。

会では行政との共同体制を整えるため、近日中に会が発足したことを市へ報告する意向。10月4日にある次回の集いでは、住民意識を知る調査方法、転入者増加のための対策などについて検討する。 -

赤穂小運動会第2部

16日に行った運動会で雨のため一部プログラムを延期していた駒ケ根市の赤穂小学校(高野普校長)は21日、運動会の第2部を開き、実施できなかった6種目を行った。競技は1・2年、3・4年、5・6年それぞれの綱引き、5・6年男子の棒倒し、同女子の騎馬戦と全校大玉送り。16日とは打って変わった秋空の下、全校児童らは力いっぱい競技に打ち込んだ。

平日の開催となり、保護者の来場が少ないことも心配されたが、グラウンドには数百人が訪れて大きな声援を送り、雰囲気の盛り上げに一役買っていた。 -

美術館出前授業

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は文化庁芸術拠点形成事業「室町から平成へ竏駐坙{文化の普遍性と能装束の美」の一環として20日、同市の赤穂中学校で出前授業を行った。松井君子副館長ら3人が同校を訪れ、美術部員の生徒約40人に能装束の紋様について講義し、オリジナル紋様制作を指導した。

「能装束の紋様は、限られた6色を使ったシンプルなデザインだが無限の表現力がある」と学芸員の講義を受けた生徒らは能装束の紋様を参考にそれぞれ独自の紋様づくりに挑戦。コンパスや三画定規、雲形定規を使いながら市松模様やチョウなどの模様をクレヨンや水彩絵の具を使って画用紙に描いた=写真。持ち時間の45分はあっという間に過ぎ、松井副館長らが完成した作品一つ一つについて講評。「動きがあって面白い」「創造性が豊か」「モダンで鋭いデザインだ」などとコメントを受けた生徒らは照れたような笑顔を浮かべていた。

同館は10月から来年3月にかけ、能の鑑賞会、講演会、講座などを開く。 -

奇術を楽しむ夕べに300人

飯島マジッククラブは16日夜、文化館で「第6回奇術を楽しむ夕べ」を開き、約300人の観客はステージに目を凝らし、日頃の練習で培った鮮やかな手品にさかんに拍手が送られた。

3部構成、1部は吉沢政博さんの浪曲奇術でスタート。「種もし掛けもありません」と美声に乗せ、種もし掛けも披露。次々とボールを取りだし、「いくつあるのだろう」と不思議がらせた土村芳彦さんの「ミラクルボール」。色とりどりのシルクのスカーフを結んだり、離したりと、伊藤美喜子さんは華やかな手品を披露した。

第2部はマジックを織り交ぜたコント「魔法病院」で会場の笑いを誘った。 -

飯島中吹奏楽部第2回定期演奏会

飯島町の飯島中学校吹奏楽部(顧問・小林孝行教諭・奥原智美教諭、約50人)は18日、飯島文化館で第2回定期演奏会を開いた。

2部構成、顧問の小林教諭が作曲、同町50周年を記念し、町歌のメロディーを挿入したファンファーレ「HALF ОF CENTURY」でオープニング。

堂々として、歯切れの良いマーチ「キングコットン」、なじみの「G線上のアリア」、今年度吹奏楽コンクール課題曲と続いた。

ジョーズ、スターウォーズ、ETなどハリウッド映画の名曲でつづった「ジョン・ウイリアムズ イン コンサート」、坂本九のヒット曲「明日があるさ」、チャイコフスキーの「白鳥の湖」をマーチ風にアレンジした「白い翼の詩」。ラテンの名曲を集めた「ラテン・ゴールド!」で余韻を残してフィナーレ。

吹奏楽コンクール中学校の部南信A地区大会で金賞、県大会で銀賞の実力を発揮し、数百人の聴衆に、吹奏楽の奥深さ、音楽のすばらしさを伝えた。 -

【アマチュアカメラマン 中原寧之さん】

駒ケ根市立博物館で「十二天の森のキノコ展」を9月30日まで開催中。自宅近くの平地林「十二天の森」を散策している時にふと気づいて夢中になったキノコたちを3年間かけてじっくり撮影した。10月7日からは「誕生から巣立ちまでのドキュメント竏茶Aオサギ」を開く。このほか、昨年はコオイムシを撮影した写真展も開催するなど、動植物の生態を撮影テーマの中心に据えているのかと思いきや竏秩B

「基本はスナップです。でも目につくものは本当に何でも撮ってきましたね。博物館の写真展はね、森で撮影中に偶然会った学芸員が写真を見て『このままじゃもったいないから博物館で発表しろ』と強く勧めてくれたからなんです」

◇ ◇

「情緒、人間性、人格、センス竏秩Bすべてを育ててくれた」という山紫水明の地、兵庫県の龍野市(現たつの市)で生まれた。自然が好きで昆虫や植物採集に明け暮れる少年時代を送った。

小学校高学年の時、父のカメラを借りて初めて写真を撮影。その魅力にとりつかれた。中学では写真部に入部。そのころからカメラ自体にも興味を持ち、分解して内部構造に見入ったりしていた。

大学卒業後はカメラの設計をしたくて三協精機に入社。情熱と知識の深さを買われ、すぐに一眼レフの設計を任された。

収入のほとんどをカメラに注ぎ込んだ。当時カメラのステータスは高く、新品は買えないことから中古カメラを買い集めた。

◇ ◇

写真は「まず出合いが大切」と言う。

「趣味の写真はね、一人よがりでもいいんです。本人が満足すればいい。対象に気づく感性があれば、素人でもプロを超えることはできると思う」

その一方で、暗くてもフラッシュはできる限り使わない、長望遠レンズを使う時でも三脚は使わない竏窒ネどの強い信念を持つ。

「写真は光ですからね。できるだけ自然の光を生かしたい。それに、例えばアオサギを狙っていて何か起きた時、カメラを三脚で固定していたら瞬間的に追従できない。ブレさせないためには息を止めていなければならないんですけどね」

数十年続いたカメラのコレクションは今では500台にもなっている。

「全部が使える状態ですよ。飾りではなく、使うために集めた物ですから。ところがね、久しぶりに取り出して空シャッターを切った瞬間に壊れたりするんですよ。そんなことがあるんです、機械というのは」

(白鳥文男) -

上伊那茶道連盟合同茶会

上伊那茶道連盟(中野宗桂会長)の第9回合同茶会が18日、伊那市の常円寺洗心閣であった。連盟を構成する3流派による茶会で、約400人が訪れた。

茶道連盟は表千家、裏千家、大日本茶道学会の各教授職を持つ約200人で組織。各流派だけで孤立せず3流派が和を持って親ぼくを図る目的で2年に1度、会場を回り持ちで合同茶会を開いている。

お茶席は濃茶、薄茶、立礼の3席。教授の弟子や知人に加え、今年は課外活動で茶道を学んでいる伊那弥生ヶ丘高校の生徒も訪れて各席を回り、和やかな中にも凛とした空気が漂うお茶席で、それぞれの流派の道具や作法を拝見し、お茶をいただいた。 -

中川西小・東小で運動会

中川村の2小学校で16日、空模様を気にしながら、秋の大運動会を開いた。

このうち、東小学校では1、2、3年生のかけっこ、短距離走、1本の綱に力と心を合わせ全力で引いた綱引に続き、祖父母と低学年児童が協力しあって玉を投げ入れる「大空に向かって」。迫力満点の騎馬戦「大草城の合戦」。練習の成果を披露した組体操「南方の華」など、採点種目13を含む23プログラムのラストは全校による「豊年おどり」で飾った。

一方、西小学校はマーチングバンドの演奏が入場。全力で走り抜けた5年の「球より早く」で競技スタート。1本の竹に群がり、懸命に引いた「竹取物語」。1、2年のダンス「きんにくたいそう」と続いた。このほか、運動会定番の綱引や大玉送り、迫力満点の「騎馬戦」などが続き、採点種目13種目を含む24プログラムを楽しんだ。 -

伊那市民吹奏楽団有志が金管アンサンブル

伊那市民吹奏楽団有志による「金管アンサンブルの夕べ」が16日夜、伊那市生涯学習センターであった。元NHK交響楽団首席トランペット奏者北村源三さんを特別ゲストに迎え、一緒に演奏を楽しんだ。

「金管竏秩vは不定期で開いているが、今回は市内の元N響メンバーを通じ、北村さんの出演が決まったことから日程を組んだ。

北村さんとの共演は初めてで、団員の金管奏者約30人は演奏曲目のうち「トランペット吹きの子守唄(うた)」など4曲を一緒に演奏。一曲ごとに、観客から温かい拍手が送られた。

曲の合間には、トランペットなど楽器や曲目の紹介もあった。

市民吹奏楽団の定期演奏会は10月に予定している。 -

箕輪中学校職場体験

箕輪町立箕輪中学校の2年生は14、15日の2日間、町内外の公共施設や企業など95カ所で職場体験学習をした。箕輪消防署で体験学習を受け入れて以来初めての女子生徒2人を含む5人が救急、放水、救助訓練などに励み、消防署の仕事を学んだ。

体験訓練1日目は、消防署の仕事について説明を受け、消防車両や積載機械器具を学んだ。規律訓練に励み、普通救命講習も受講した。

2日目は、消火器や消火栓の取り扱い、放水訓練などの後、救助器具の取り扱いや救助ロープ結策を訓練し、実際にモンキーやセーラーという方法でロープを渡る救助訓練もした。

地面に水平に張った長さ約18メートルのロープを渡る訓練で、生徒は「死ぬ気になればなんでもできる」と声を掛け合い、腕力、腹筋力、背筋力、バランスなどあらゆる能力が要求される訓練に果敢に挑戦した。

初の女子生徒、高木瞳さんと荒木祐衣さんは、「将来、消防士になりたい」と体験を希望した。「疲れるけどやりがいがある」「大変だけど楽しい」と熱心に学んでいた。 -

駒ケ根市5小学校で運動会

駒ケ根市内の5小学校は16日、それぞれの校庭で運動会を開いた。児童らは玉入れ、綱引き、騎馬戦などのほか、かけっこやリレーなど次々に行われる競技に張り切って登場し、応援に訪れた保護者らの大きな声援を受けながら精いっぱいの頑張りを見せた。

綱引きや騎馬戦など団体種目での楽しそうな笑顔とは打って変わって、各学年ごとに行われるかけっこでスタート順を待つ児童らの表情は一様に緊張気味だったが、号砲とともにスタートし、夢中で走ってゴールした後には、一転して満足感と達成感で輝く笑顔がこぼれていた。

訪れた保護者らは、懸命に競技に取り組む児童らの表情を残そうとカメラやビデオカメラのレンズを向けたり、頑張るわが子に届けとばかり「いけ」「そこだ」などと大きな声援を送っていた。

赤穂小では午後からの雨を予想して綱引きや大玉送りなど一部競技を中止して予定を繰り上げ、午後3時終了予定のところ、正午すぎに閉会式を行った。 -

牧ケ原祭盛大に

文化の秋、感動の秋、青春の熱き祭典始まる-。中川村の中川中学校の文化祭「第31回牧ケ原祭」は「ジグソーパズル」をテーマに16、17日開催。開祭式では、テーマのジグソーパズルを披露。全校の集合写真をパソコンでモザイク処理した206ピースを全生徒で完成させ、ステージを飾った。引き続き、恒例の郷土学習発表。1年1組は村の歴史やハチ博物館について、2年2組は寸劇仕立てで方言について調べたことを発表。3年1組は福祉やボランティアについての活動をまとめた。

また、選択技術では個性豊かなロボットが勢ぞろいし、コンテストで盛り上がり、2年の選択音楽はクラシックギターで「愛のロマンス」を響かせた。

2日目各種展示のほか、午前中は吹奏楽部の発表、青春企画。午後は校庭(雨天サンアリーナ)で「生徒の集い」閉祭式は午後2時30分から。一般公開は17日午前9時-午後3時まで

2610/(日)