-

読書感想画コンクール入選

第17回県読書感想画コンクールで、宮田村宮田小学校1年2組の飯島依茉里さん(7)の絵版画「犬と仲良し」が入選した。

「絵を描くのは好き」という飯島さん。担任の先生に読んでもらった本の感想をデザインし、紙をちぎって版画に。コツコツと力作を完成させた。

コンクールは県図書館協会などが主催し、各地の小中学校から250点の応募があった。上伊那からは飯島さんが唯一入選した。 -

園児の元気な豆まきに鬼もタジタジ

宮田村のAコープ宮田店は3日、恒例の豆まき大会を同店駐車場で開いた。中央、東両保育園の年長、年中園児約150人も参加。店員扮する赤鬼、青鬼に豆をぶつけ退治した。豪華商品が当たる福豆まきもあり、多くの住民でにぎわった。

園児たちが落花生を一斉に投げ、鬼たちはその容赦ない攻撃に「痛い、痛い」とたまらず降参。

福を招き入れたごほうびに、お菓子がまかれ、色鉛筆のプレゼントもあった。

一般を対象にした福豆まきは、200人近い人が集まった。

今年も150本ほどの景品を用意。今高値のキャベツをはじめとした生鮮食料品や衣料品などを揃えた。

ビニール袋を持参するなど準備万端の人も多く、景品があたる引換券が豆と一緒に投げられると、夢中になって拾っていた。 -

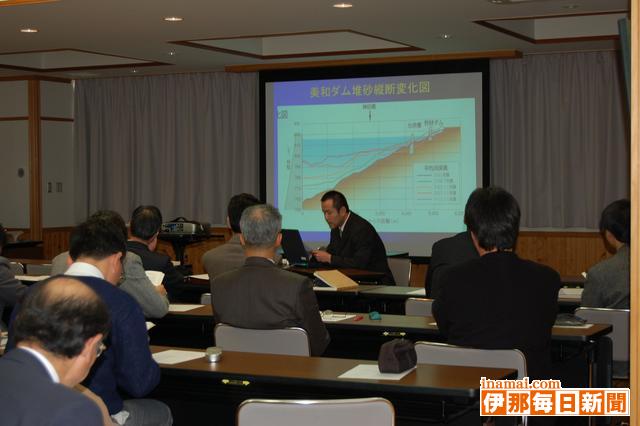

伊那北高校理数科2年生の課題研究発表会

伊那市の伊那北高校で2日、理数科の2年生41人による課題研究発表会があった。理科・数学分野に関するさまざまなテーマで9班が発表し、互いの研究への関心を深め合った。

発表会は12年目で2年生のほか、理数科の1年生や保護者、教員など約100人が集まった。

研究のテーマは「昆虫の嗅(きゅう)覚がどれほど優れているか」「環境負荷の少ない燃料電池」などさまざま。

伊那谷の活断層と地震について研究したグループは、調査資料に基づく地震発生確率を算出。伊那地域で地震が起きる確率は、30年以内が0・11縲・%、50年以内が0・19縲・・7%、100年以内が0・38%縲・3%であることを示し「日本人が1年間で何らかの交通事故に遭う確率は約1%であることから、この確率は非常に高いと判断できる」と考察した。 -

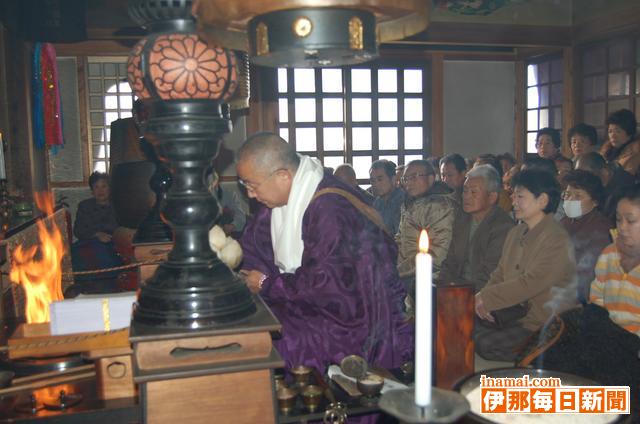

節分厄よけ盛大に、延寿院

中川村葛島の延寿院(伊佐栄豊住職)の節分会護摩祈とうが3日、同寺の本堂で盛大に行われた。上下伊那を中心に県内外から約300人の信徒が参拝、本堂に祭られた不動明王像に厄よけや無病息災、家内安全、諸願成就などを祈願した。

祈とうに先立ち、伊佐住職は経文の1節「遠仁者陳道富久有智(仁に遠い者は道に疎く、智を有する者は久しく富む)」と書かれた掛け軸を披露し「この文が鬼は外、福は内のもとになっている」と節分の意義に触れた。

この後、伊佐住職は願木に点火、赤々と燃え上がる護摩の火を前に「星供祈願文」を奏上、願主の名前を読み上げ、御加持(おかじ)を行い、集まった信徒や家族ひとり一人の身体健全、厄難消滅を祈願した。

祈とうの後、信者らはお札やお守り、福豆、節分まんじゅうなどを受けた。 -

小中学校書き初め展

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)で市内の小中学生による「新春書き初め書道作品展」が24日まで開かれている。年末年始休業の課題として児童、生徒らが書いた書き初め作品の中から、各学校でそれぞれ選ばれた小学3年生から中学3年生の優秀作品107点を展示=写真。「はつゆめ」「雪の正月」「清新の気」「未知への挑戦」など、各学年ごとの課題をはつらつとした見事な筆使いで書いた作品に、訪れた人たちは「子どもとは思えないね」などと感心しながら眺めている。

出展者には作品展終了後、学校を通じて賞状と副賞のノートが贈られる。 -

宮田小で半日入学

宮田村の宮田小学校は2日、新年度入学児を対象に半日入学を行なった。春から同校に通う園児たちが1年生と交流。絆を深めながら、学校生活に対する期待や夢を一層ふくらませた。

村内3つの保育園のほか、村外の幼稚園に通っている年長園児も参加。1年の各学級に分かれて、歌や遊びなどを楽しんだ。

1年4組は西保育園の園児を迎え、手作りしたカルタや福笑いなどでおもてなし。

お兄さん、お姉さんらしく、リードしながら、楽しい学校生活の様子を伝えた。

他の各クラスも、歌ったり、手をつないでゲームを楽しんだりと多彩。別れの時が近づくと、児童たちは「あたたかくなった4月には元気に入学してください」と園児に言葉をかけていた。 -

かんてんぱぱ・青野恭典写真展「信州の高嶺」

伊那市西春近のかんてんぱぱホールにある青野恭典さん(67)のフォトアートギャラリーで2日、「信州の高嶺」が始まった。厳しくも美しい冬山などを写した作品を中心とした約50点が、訪れた人の目を楽しませている。

これまでは、四季を彩る花や田園風景などをとらえた作品を数多く展示してきたが、今回は八ヶ岳連峰や穂高連峰など、信州の山々を中心としている。

現在は、雪山の作品を中心に展示。雪の白さ、空の青さなどは、雪山の厳しさや緊張感をじかに伝える反面、美しさが見る人を魅了する。

モノクロ写真も数多く展示し、白と黒の世界がつくる微妙なグラデーションが、山々の鋭さ、雄大さを際立たせている。

青野さんは「モノクロの面白さを感じてほしい」と話していた。

今後は季節に合わせて一部入れ替えなどもある。

4日は午後2時から、青野さんによるギャラリートークもあり、写真解説に加え撮影技術などを聞くことができる。

入場無料。6月30日まで。 -

登下校時、不審者に声をかけられたら

高遠町の高遠小学校(宮下廣規校長)で1日、児童の登下校時における不審者の声かけを想定した防犯訓練があった。

防犯ビデオを鑑賞した後、伊那署高遠町交番の署員が不審者を装って、声かけや連れ去りの場面を実演。▽不審者の話にのらない▽防犯ベルを鳴らす▽大声で助けを求める▽近くの家に逃げ込む竏窒ネど、児童たちは真剣に不審者に遭遇した場合の対応を学んだ。

岩井智明交番所長は、「車から声を掛けられたら、車体の後部に逃げて」「すぐ防犯ベルのひもを引っ張れるように、ランドセルの横など、手に近い場所に取りつけて」などと指導した。

不審者が校内に進入した際の教職員の対応訓練もあり、さすまたを使った対処法を実践。防犯指導員や警察との連携、安全マップの作成、教職員とPTAなどで昨年結成した「高遠っ子みまもり隊」の活動内容についても意見を交わした。 -

伊那市西春近北小学校6年すぎ組

伊那市の西春近北小学校6年すぎ組は昨年7月から、市内にあるデイサービスセンター「春富ふくじゅ園」の利用者と交流を深めている。

この活動は、昨年3月に卒業した6年生から引き継いだもの。

学校から施設が離れているため、訪問は1学期に1回程度だが、ふくじゅ園の壁がさみしいからと模造紙1縲・枚に季節や学校行事の絵を書いてプレゼントしている。

訪問する際は、児童たちが計画を立てる。修学旅行や音楽会など学校行事を劇にしたり、紙に書いたりして発表。また、利用者と一緒に七夕やクリスマスなどの飾りづくり、あや取りを楽しむこともある。1対1の会話では、利用者から生活の様子や昔の遊びなども聞く。校歌や唱歌「ふるさと」などを歌ったら、涙を流して喜んだ利用者もいたそうだ。

デイサービスには耳が遠かったり、体が不自由だったりする利用者もいる。児童たちは、職員から接し方やどんな話をしたらいいのかを勉強。高齢者擬似体験にも取り組み、耳せんや特殊めがねをかけて「人の声が聞き取りにくかった」「周りがよく見えなかった」などを実感した。利用者と接するときは、相手の気持ちを考え、大きい声で話すことを心がける。

「最初はどんなことをしたら喜んでくれるのか分からなくて、うまく話せなかった。今は、学校のことを話すと喜んでくれる」「おじいさん、おばあさんが喜んでくれると、こっちもうれしくなるし、やさしい気持ちになる」と児童たち。地域の人にも声をかけられるようになったという。

小川教諭は「自分から踏み出せない子もいたが、回数を重ねるうちに、自分たちで考えるようになった。交流を通し、感謝の気持ちを持つようになった」と話す。

卒業を控え、3月には最後の訪問に出向く。6年間の思い出発表や歌などを用意。児童一人ひとりがカードを作り、感謝の気持ちを込める。

利用者との交流はもう少しで終わるが、下級生に引き継ぎたいと考えている。 -

東伊那小一日入学

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)は31日、06年度入学児の一日入学を同小で行った。保護者らが担当教諭から入学についての説明を受けている間、来入児らは1年生の教室で「先輩」たちとの交流を楽しんだ。

1年生の児童らはいすに座った来入児らと向かい合い、入学の日に教室に飾るための似顔絵を画用紙に描いた。1年生がクレヨンで懸命に顔を描いている間、手持ち無沙汰の来入児は絵をのぞきこんだり、隣りの友達と楽しそうに笑い合ったりしていた=写真。

1年生は袋に入った手作りのプレゼントを一人一人に手渡し「手紙と飛行機が入っています。入学を待っています」と呼び掛けた。来入児はこの後体育館に移動し、入学式での入場や整列などの練習をした。

06年度の同小への入学予定者は24人。 -

飯島中1年の堀内舞さんが日本郵政公社総裁賞第15回国際ボランティア作文コンクールで

飯島町の飯島中学校1年生、堀内舞さん(13)=田切中平=の作文「本当の国際理解を目指して」が、第15回国際ボランティア作文コンクールで最高賞の日本郵政公社総裁賞を受賞した。全国で10人、県内では唯1人の栄誉。

同公社が国際協力に対する理解と関心を深めることを目的に募集、全国から1万2904編(県内571編)の応募があり、同校からは16点を応募、総裁賞のほか、熊谷雅子さん(1年、13)=飯島南仲町=の「物を送るには」と、下平あゆみさん(3年、15)=七久保新田=の「国際ボランティアについて」がそれぞれ郵便局長賞に選ばれた。

受賞した堀内さんは「まさか(総裁賞が)いただけるとは思ってもいなかった」と驚き「飯島小5、6年の国際理解学習で、パキスタン・ムルフン村の小学生と交流し、その体験を通して、感じたことを書いた。国際理解とは、むやみに物資を送ることでなく、相手を理解し、相手と仲良くすることと、伝えたかった」と話している。

作文では、パキスタン派遣の青年海外協力隊員の紹介で、ムルフン村の小学生と交流を深める中で「物質的には恵まれていないが、私たちよりも心は豊か。私たちが忘れかけている大切なことを守っている」と気付き「よく知りもせず、むやみに物資を送ることは、相手のことを考えての行為とはいえない」と指摘「相手の生活環境、暮らし方などが自然に分かってくると、なすべきことが自ずと見えてくるような気がします」と結んだ。 -

みなかた保育園児が養命酒第1工場を見学

中川村大草のみなかた保育園年長児12人は30日、大草北組の養命酒発祥の地、養命酒第1工場の資料館を見学した。

園児らは酒蔵を昭和50年代に改造した資料館内で、400年前、塩沢宗閑翁が旅人から製法を伝授され、養命酒を醸造するなど絵物語で歴史を学んだ。また、創業から岡谷市に移転にする51年まで醸造に使われていた桶や殺菌装置、仕込みがめ、瓶詰め機など道具や備品、看板、ポスター、パッケージなどを見て回った。

園児らは「大きいかめ、何に使うの」「なんて書いてあるの」と質問するなど、興味津々の様子だった。

中川村の産業遺産である同工場は、慶長7年、塩沢家が家業として薬酒、養命酒を醸造、1923年、法人化し、以来岡谷市に移転にするまで養命酒を製造し、その後、99年まで漬物を製造していた。現在は閉鎖し、工場も資料館も一般公開していない。 -

「高遠そば」伝承へ21人が修了

高遠町の高遠そば組合と町公民館が主催する「高遠そば打ち講座」の最終回が1日、高遠閣であり、全日程を終えた受講生21人に修了証が交付された。

伝統ある高遠そばの伝承、底辺拡大を狙った初の試み。伝承者、初心者の2コースに分かれ、5回にわたって高遠そばの習得を目指してきた。

伝承コースは、延し棒を2本操ることや水加減など「全体的に難しい」(同組合)そば粉1キロを使った10人分に挑戦してきた。修了した3人には認定証を交付。今後、そば打ち体験や各種イベントに講師として参加してもらう。

この日は、高遠そばの特徴の一つ、辛味大根、焼きみそ、ねぎを加えた辛つゆ作りにも挑戦した。

西高遠の岡部雅子さん(68)は「自宅で打って家族で食べたいと思って参加した。なんとか打てるようになったが、これで終わるのではく、何回も練習をしていきたい」と話していた。 -

登下校の安全へ

南箕輪村と村内3小中学校、同PTAは、子どもたちの登下校時の安全を見守る巡視用ベストを導入した。南箕輪小では26日夜、PTA理事・校外指導部の合同会で披露し、今後もパトロールに力をいれていくことを確認した。

合同会は昨年12月にに引き続き、2回目の開催。PTA役員や宮原貞雄校長ら約40人が出席し、各地区から上げられた通学路上の問題点などを見直し、対策を話し合った。

各地区の報告では通学路上の狭い道や、冬期間のバス利用登下校、児童が一人になってしまう通学路を確認竏窒ネどの声が上がった。集団下校については「安全を守ることに加えて、児童同士の交流にもつながるのでよい」と話す親もいた。

交通安全の面から横断歩道の設置を求める地区について学校側は、「安協から警察、公安委員会へと、地域から強い要望を呼びかけ続けることが有効」とした。

学校側は、不審者の声掛け防止策として2月から、児童の校舎内以外での名札の着用を禁止することも報告した。

パトロール用のベストは、南箕輪小に60枚、南部小に30枚、南箕輪中に40枚の計130枚を配布した。 -

寺小屋塾かつらで「お手玉を作って、遊ぼう」

NPОかつらが運営する中川村葛北の寺子屋塾かつらで28日、13人が参加し、伊那谷お手玉の会の亀山福治・ちず子夫妻を講師に、お手玉を作って、遊ぶ会をした。

亀山さんは「お手玉は古くて新しい遊び、日本では平安時代に中国から伝えられた。お手玉は姿勢が良くなり、集中力を高め、バランス感覚も養える」と歴史と効用に触れた。

この後、亀山さんが用意した布を縫い、中国小豆や数珠玉を入れて、俵型のお手玉を完成させた。

頭に乗せて、礼から始まり、放り投げて、キャッチしたり、足で上げて、捕らえるなど足技も練習。両手で2個ゆりにも挑戦した。 -

おやこ塾がけん玉に挑戦

飯島町中央公民館の父子で体験するおやこ塾「お父さんと一緒にワンツー、スリー」は28日、けん玉に挑戦。講師の華麗なテクニックを真似しながら、歓声をあげた。

8組約20人ほどが参加。アップルけん玉クラブの池戸通徳さん=飯田市=が指導した。

「世界一周」「宇宙一周」などの大技を披露し、「絶対無理だと思っても、皿に乗るぞ、剣先に入るぞと思うとできる」と説明。集中して自信を持つことが上達の秘けつであることを伝えた。

さっそく親子並んでけん玉を握り、基本からチャレンジ。集中力を高め、繰り返し練習していた。 -

繭で子犬の額絵作り

繭を使って今年のえとの犬の額絵を作る講座が28日、駒ケ根市のシルクミュージアム内体験工房で開かれた。市内のほか、遠くは富士見町から訪れた4人が参加し、桑の実の会(矢沢たえ子会長、6人)会員の指導で制作に挑戦した。作品は普通の繭より繊維が毛羽立った綿蚕(わたこ)の繭を細かく切り、子犬を描いた台紙に貼り付けて犬の毛並みの柔らかな風合いを表現するもので、1作品に使う繭は15個。参加者は「フワフワした感じを出すのが難しいね」などと話しながら、苦労して繭をはさみで細かく切ったりピンセットでつまんで貼り付けたりして根気良く作品を仕上げた=写真。富士見町から参加した男性は「繭を使った作品づくりはこれまでにもやってきたが、犬の毛並みを繭で表現するのは初めて。立体感を出すのが難しい」と話しながら、楽しそうに作業していた。

-

上伊那郷土館専門委員研究発表会

上伊那教育会郷土館部は28日、第27回上伊那郷土館専門委員研究発表会を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。

委員の専門研究を学び、個々人の専門性を高めることがねらいで、自然・人文分野に携わる6人が発表した。

歴史班の原毅教諭のテーマは「大久保文書からみた近世上伊那地方の飢饉縲恷阯ヌ・中坪村の場合縲怐v。

伊那盆地は飯田藩・高遠藩などが、ほとんどを統治していたが、手良・中坪村など森林資源が豊富ないくつかの山村は、幕府の直轄下に置かれ、木材供給に重要な役割を担っていた。全国的にも深刻な影響を及ぼした「天明の大飢饉」は、同地域にも大きな打撃を与えた竏窒ニ説明し、中坪村が幕府に支援を求めた文書を紹介した。

文書は、飢えた村民177人のうち餓死寸前の人が94人に及んでいるため、一刻も早い食料支援を求め、当時の悲惨な状況がうかがえる。

原教諭は「水害や冷害など、さまざまな災害が長期間続く一方、遠隔地にいる統治者の対応が遅れ、危機的状況が一層進んだと考えられる」とし、過去の経験から現代の飽食を改めて見直したい竏窒ニまとめた。 -

つばさの会閉講式

##(見出し(1))

つばさの会閉講式

##(見出し(2))

飯島町の小学生を対象にした食育と生活習慣予防の「つばさの会」の閉講式が28日、飯島町保健センターであった。

大沢教育長は15人の小学生に修了証を手渡した後「1年間、健康な体を作るための勉強をしてきた。21世紀をしっかりと生きていくに、これからも学習を」と期待を込めた。

同会は6月開講、小児科医師による、生活習慣病予防についての学習会、校内での健康運動指導士による運動指導などを行ってきた。

この日は町管理栄養士の土村みどりさんの指導で「ご飯の量にしてみたら」をテーマに食事指導をした。

カニの揚げ春巻き(306kカロリー)、ジャガイモとニンジンのドイツ風おやき(203kカロリー)、ニンジンのリボンサラダ(97kカロリー)の3品を調理し、ご飯に置き換え、適切な摂取カロリーについて理解を深めた。 -

伊那養護学校高等部が作品販売

伊那養護学校高等部の生徒らが作業学習の時間に作った作品などの販売が28日、駒ケ根市のベルシャイン駒ケ根店1階メロディー広場と店頭で行われた。生徒約70人が交代で接客に当たり、木工、縫製、陶芸、農芸、生活、薪(まき)の各班に分かれて作った机やいす、ベンチ、茶わん、皿、布袋などを格安の値段で販売。訪れた買い物客は「よくできているね」などと作品の出来に感心しながら、いくつも買い求めていた=写真。店頭では屋台で焼きいもの販売も行われ、生徒が「いかがですか」と大きな呼び込みの声を上げていた。作業班の中山豊教諭は「生徒が苦労して作った作品が好評でうれしい。今後の授業の励みにもなる」と話した。

同校では授業の一環として週3回、6時間の作業学習を行い、できた作品を年に1回、一般に販売している。売上は次回作品の材料費や学校の備品購入費などに充てられる。 -

そり教室、七久保小1、2年

飯島町の七久保小学校1、2年生53人は27日、駒ケ根高原スキー場でそり教室を開いた。

赤や青、ピンクなど色とりどりの舟型そりを持って集まった児童らは、傾斜度30度、延長80メートルのそりコースで伸び伸びと、そりを走らせた。

この日は穏やかに晴れ上がり、昨夜、雪を作り、コースを整備したとあって、積雪1・5メートル、雪質は最高、スリル満点。児童らは歓声と悲鳴を交互にあげて、滑り降りた。中には加速しすぎて、ブレーキが効かず、友だちに衝突する子どもも。

児童らは「スピードが出て、ちょっぴり怖かったけれど、楽しい」と笑顔。

引率の座光寺智子教諭は「臆病な子が意外と大胆。教室では見られないすてきな顔をしている」と話していた。

そり遊びを楽しむ児童ら -

かんてんぱぱ絵画コンクール表彰式

第2回かんてんぱぱ小学生絵画コンクール入賞者の表彰式が28日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールであった。最優秀賞から銅賞までの15人に賞状などを伝達。集まった保護者らと共に喜んだ。

伊那食品工業の塚越寛会長は「会社を経営する中でも、美しさ、色の帳合などが非常に大切で、絵を描くことの重要さを感じている。大いに絵を描いてもらい、そうした才能を伸ばしてほしい」と子どもたちに話し、表彰状を授与した。

かんてんぱぱ賞(最優秀賞)の伊那北小学校5年生・石田裕己君の「今年は豊作稲刈りだ」は、授業で取り組んだ稲刈りを描いた。人物の目を描くのに特に時間がかかったという。

かんてんぱぱホールで2月26日まで、応募のあった12校674点の作品を展示している。描くのは、普段見慣れた校舎や神社、授業で育てたヘチマやアサガオなどさまざま。鮮やかで温かみのある子どもたちの作品は、訪れる人たちを楽しませている。

入場無料。 -

宮田中で百人一首大会

宮田村の宮田中学校は26日、新春恒例の百人一首大会を開いた。クラスマッチ形式で争い、2年の時にも優勝した3年2組が連覇。伝統の遊びを楽しみながら、学年の枠を越え交流を深めた。

全校生徒は学年関係なく5、6人1組となって競技開始。勝利のために、先輩、後輩の上下関係なく真剣勝負に臨んだ。

多くのクラスが大会に向けて練習。上の句を詠んだだけで、素早く反応する姿もみられた。

平均獲得枚数で競った結果、3年生が上位を独占。先輩の貫禄を見せつけたが、悔しさをバネに下級生も次なる闘志を燃やしていた。上位の結果は次の通り。

(1)3年2組(2)3年1組(3)3年3組(4)2年3組(5)2年1組(6)1年1組 -

箕輪中生が人形劇公演

箕輪町の箕輪中学校11・12組は24日、松島保育園で人形劇を披露し、園児を楽しませた。

11・12組は毎年、学習で人形劇をしている。題材選びから台本、舞台や人形制作、音響、公演まですべてを協力して取り組む。公演を通して人との接し方を学ぶ活動にも位置付けている。

本年度は「アラジンと魔法のランプ」。毎年、松島保育園で公演しているが、園児に楽しんでもらえるように登場人物を考え、アラジンなどのほかに、子どもたちの好きなドラえもんを登場させた。

生徒は「せりふを覚えるのが大変だった」と話していたが、人形を操って熱演。園児は人形を目で追いながら楽しんでいた。中学生の保護者も参観した。 -

原色ドライフラワー&プリザーブドフラワー展

生花の美しさいつまでも-。飯島町文化館エントランスで15日まで、「原色ドライフラワー&プリザーブドフラワー展」が開かれ、来場者の目を楽しませている。

「早春」をテーマに、飯島町赤坂の葛岡一枝さんが制作した、原色ドライフラワーとプリザーブドフラワーのアレンジ作品23点を展示した。

完全に乾燥させてつくる原色ドライフラーは、湿気を嫌うため、作品はカップやドーム型などガラスケース入り。ケースの中で、シンビジウムやカトレア、バラ、クリスマスローズなどが生花のままの色、形を留め、華やかな雰囲気を醸している。

花の色を薬剤で脱色し、脱水、好みの色に染色してつくるプリザーブドフラワーは、自然界には存在しない濃茶や濃緑色、くすんだ黄色などシックな色合いに染めたバラ、実物をかごに盛るなどアレンジした。 -

世界を体験 自分を高めて

高遠高校進学コースの女子生徒2人がオーストラリアのシドニーに28日から15日間の日程で短期語学留学する。26日、同校振興会会長の伊東義人高遠町長を訪ね、出発のあいさつをした。

語学留学は、町と長谷村、同窓会でつくる振興会の事業で6年目。1、2年生を対象に、ホームステイをしながら現地の英語学校で学ぶ。渡航・研修費用のほぼ半額を補助する。

1年の中山由貴さん(16)=長谷村非持=は「英語を使う職業に就きたいと考えている。これまで学んできた英語の実力を試してみたい」と抱負。2年の佐藤友希子さん(17)=宮田村町二区=は「現地の人との触れ合いを大切にし、異文化も学んで自分の考えを大きくしたい」と熱意を伝えた。

伊東町長は、地元の紹介用に町の英語版パンフレットや高遠城址公園の絵はがきなどを渡し、「友好を深めて、悔いのない研修にしてほしい」と研修の成果に期待した。 -

4月「学校改革推進調整委員会」発足へ

高遠町、長谷村、高遠高校同窓会でつくる振興会は26日夕、「高遠高校の将来を考える会」を同校で開き、学校評議員やPTAを交えて、学校側と同校の現状課題を探り、魅力ある学校づくりについて意見を交わした。

「高校の再編の時期」ととらえ、「地域に根ざし、信頼される高校」(振興会)を目指しての初会合。事前にあった同校の現状と将来像への意見を求めるアンケート結果に基づき、主に挙がった意見に沿って、振興会の3団体、学校評議員、PTAの5分散会で議論した。

議題は▽進学実績と強化▽コース制の充実▽風紀・校風の改善▽進徳館・高遠の学・地元力・中高連携の取り入れ▽その他(校名変更など)竏秩B

分散会で、卒業後の進路に対し、「生徒や保護者が目的意識に欠けている」と指摘する意見があった。95年度に導入した大きな特色といえるコース制について、時代のニーズに合わせた専門分野の取り入れなど、見直しに対して意見が集中。通学条件の悪さや交通費負担の軽減を求める意見もあり、巡回バスの導入案など行政側への要望も多かった。

全体を通して、振興会長の伊東義人高遠町長は「互いに協力し合って課題を解決していきたい」と述べた。

同校は4月に「学校改革推進調整委員会」を立ち上げ、意見を基に将来の構想を打ち出していく考え。 -

原色ドライフラワー&プリザーブドフラワー展

生花の美しさいつまでも-。飯島町文化館エントランスで15日まで、「原色ドライフラワー&プリザーブドフラワー展」が開かれ、来場者の目を楽しませている。

「早春」をテーマに、飯島町赤坂の葛岡一枝さんが制作した、原色ドライフラワーとプリザーブドフラワーのアレンジ作品23点を展示した。

完全に乾燥させてつくる原色ドライフラーは、湿気を嫌うため、作品はカップやドーム型などガラスケース入り。ケースの中で、シンビジウムやカトレア、バラ、クリスマスローズなどが生花のままの色、形を留め、華やかな雰囲気を醸している。

花の色を薬剤で脱色し、脱水、好みの色に染色してつくるプリザーブドフラワーは、自然界には存在しない濃茶や濃緑色、くすんだ黄色などシックな色合いに染めたバラ、実物をかごに盛るなどアレンジした。 -

ボランティアパトロールが始動

地域ぐるみで子どもを守ることを目的に結成する中川村西小学校のボランティアパトロールが27日始動する。

ボランティアパトロールは広島や栃木の女児殺害事件や近隣の不審者による声掛け事案を受け、児童の登下校の安全確保のために、昨年末から1月まで保護者や広く地域の人々に声を掛け、全地区をほぼ網羅する51人が集まった。村教育委員会はボランティアパトロールとわかるように、腕章を準備し、同校に50枚届けた。

腕章は縦10センチ、幅40センチの布製、黄色の地に黒で「防犯パトロール、中川村教育委員会」と記した。

中川東小学校は父母の会を中心にすでに活動を始めている。 -

伊那谷の美シリーズ8「春日清彦」展27日から

伊那市富県出身の洋画家、春日清彦の遺作70点を紹介する伊那谷の美シリーズ8「春日清彦」展が27日、伊那市の県伊那文化会館で始まる。同会館、長野県、伊那市などの主催。

05年に遺族から郷里伊那市に遺作80余点が寄贈されたのを記念して開く、郷里で初の遺作展覧会。東京美術学校時代の初期作品から晩年までの油彩画を中心に、伊那中学校時代のものを含む素描、風刺漫画の原画など、寄贈品60点、母校や個人所蔵品10点を展示する。

春日清彦(1907縲・2)は、伊那中学校(現伊那北高校)から東京美術学校(現東京芸術大学)に進学。台湾で教職に就き、戦後は長野師範学校、後に信州大学教育学部で教べんをとり、中央画壇に出品することなく独自に制作を続けるが、45歳の若さで病死した。

26日の内覧会では、展覧会実行委員や美術関係者ら30人が、春日清彦の美の世界に関心を寄せた。林学芸員は、「色使いに独自の個性が発揮されている。どんなものを描いても詩情を感じさせる柔らかさがあり、筆使いで見せる作品」と話している。

27日は作品寄贈記念セレモニーで遺族に感謝状を贈る。

会期は2月19日まで。午前10時縲恁゚後5時半。毎週月曜日、2月14日休館。観覧料は一般300円、高校生以下無料。問い合わせは伊那文化会館(TEL73・8822)へ。

2410/(金)