-

高校改革プラン推進委員会(9)

第3通学区の高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)の9回目が11日、伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。これまで設置の是非に関する議論を深めていなかった多部制・単位制について池上委員長は、あらためて委員の意向を確認。設置の方向で検討し、条件が整わなければ設置しないことで合意し、総合学科も同様の見解を得た。また、多部制・単位制を検討する小委員会は設置しないとして、前回の決定を覆した。

多部制・単位制は「地域ニーズがあるのか」や「生徒が集まるか」を疑問視する声が挙がり、独立校として多部・単位制を整備するのでなく、現在の定時制を整備する案もあがった。小林辰興・辰野町教育長は、多部制・単位制高校が第3通学区で成立するための条件を明確にし、それが実現できるかどうかで設置を検討することを提案。検討は、設置を想定しながら進めるが、多部制・単位制の成立条件が整わなければ設置しないことで合意した。

教育面から多部制・単位制の充実を図りたい窶狽ニして、設置が決まっていた小委員会は、ある程度状況を判断できる材料がそろったこと、財政的側面の問題も考慮しなければならないこと、時間的制約を理由に、設置を見送った。

次回は、多部制・単位制高校や総合学科などを、どの地域に設置するかを議論する。 -

中川西小でもみじ給食

中川村の中川西小学校は11日、お茶の白い花が咲き、ミズナラの葉が黄みを帯び、ドウダンツツジが赤さを増し始めた校舎周辺で、「もみじ給食」を行った。

この日の献立は秋の味覚クリを使ったお赤飯、子どもたちに人気の肉団子、ニンジンやハクサイなど野菜たっぷりのごまあえ、運びやすい乳酸飲料、デザートはプリン。

それぞれ、学年別に芝生にシートを敷いて、給食を囲んだ。代表児童の「手を合わせて、いただきます」のあいさつで、一斉に食べ始めた。

子どもたちは色づきはじめた里山のもみじ、風を伝って香る金モクセイなど、秋の風情と一緒に、給食を味わった。 -

中沢小炭焼き窯完成式

駒ケ根市の中沢小学校で同校PTAらが製作に取り組んできた新・炭焼き窯がこのほど完成し8日、完成式が現地で行われた。PTA、学校関係者ら約40人が出席して窯の無事完成を祝い、今後の安全運用を祈った。

PTA会長の竹村浩一さん(53)は「関係者の努力により、立派な窯が完成した。文化としての炭焼きがこの地域の子どもたちの心にさらに深く根付いていってほしい」とあいさつした。北原三千生校長が真新しい窯にお神酒をささげ、出席者全員で安全を祈願したのに続き、児童代表の竹村亮作君(6年)は「今までの窯は古くて倒れそうだったが、もうその心配もなくなってとてもうれしい。大切に使います」と感謝の言葉を述べた。

同小では中沢の伝統産業であり、文化でもある炭焼きを児童らに受け継いでいってほしい窶狽ニ92年に窯を設置し、総合的な学習の時間などを利用して毎年炭焼きを行ってきたが、数年前から天井が落ちるなど傷みが激しくなってきたため今年8月に取り壊し、新たな窯の製作を進めてきた。校庭の北の一角に造られた窯は小学校には珍しい本格的な造りで、内部の奥行き2メートル、最大幅1・6メートル、高さ1・5メートル。周囲は土と耐火レンガで固め、外壁にはヒノキの丸太を使った。事業費150万円は県のコモンズ支援金のほかPTA基金と市補助金でまかなった。

児童らが焼いた炭はPTAや市民らに販売して収益金を卒業記念品や図書「炭焼き文庫」の購入に充てているほか、国内で大きな災害があった際には被災地へ義援金として送るなどしている。 -

秋風の中、ブルースに魅了

レノンとカフカの音楽祭

伊那市西春近の里山に本格的ブルースの音色が響いた。伊那市の居酒屋「地球屋レノン」とカフェバー「カフカ」が開店5周年を記念して開催。日本有数のブルースバンドJungle Hopをはじめプロの奏者、3組が来伊。地元からは伊那市近郊の愛好家でつくるPAN窶寧AHと伊那市軽音楽愛好協会が出演した。

会場の知立市屋外センターには午前中から、両店の常連客やブルース愛好家100人近くが詰め掛け、秋風の中、次々と演奏されるブルースに、手拍子を贈ったり、体全体でリズムを取りながら聞き入った。

レノンの店主・藤田博寿さんは「天候の具合で屋外ではできなかったが、初めての催しが実現できて良かった」と感想。カフカの店主・有賀正臣さんは「たくさんの人に来ていただき、感謝、感謝の一言です」と話した。 -

伊那緑ヶ丘・緑ヶ丘敬愛幼稚園・幼稚園祭

伊那市の伊那緑ヶ丘幼稚園と緑ヶ丘敬愛幼稚園は9日、第49回幼稚園祭を伊那小学校のグラウンドで開いた。鼓笛隊演奏や踊りを懸命に披露する園児を応援する家族の声が行き交った。

今年は、親子の触れ合いを楽しく表現しよう窶狽ニ、競技性の中に、笑いやレクリエーション性を持たせた種目を多く導入。父親と園児が共に参加する競技も多数あった。

変装した父親らの中から自分の父親を探し出す種目「お父さんはどこ?!」は、テレビのキャラクターや女性を装った父親がずらりと並び、園児は、その中から自分の父親を見つけ出した。中には変装した父親を「自分の父親じゃない」と最後まで嫌がる園児もいて、会場を笑いに包んだ。 -

伊那北高校27回生卒業30周年記念式典

卒業30周年を記念して8日、伊那北高校の1975年度卒業生(27回生)が、伊那市の同窓会館で記念式典をした。懐かしい顔がそろい、校歌を歌ったり恩師からの祝福を受け、3節目を迎えた喜びを共に祝った。

同窓生は、卒業30年目に式典をしている。今年は全276人のうち約130人が集まった。クラス単位で集まることはあっても、学年で集まることはなく「顔を見ても分からない人もいる」と話す同窓生もいた。

式典の実行委員長の角田泰隆さんは「式典は再結束する良い機会。30年を経て自分たちの子どもがあのころの年となり、自分たちが両親の年になった。色んな生き方をしてきた同窓生に触れ、さまざまな場面で助け合える関係になれればと思う」と語った。

クラスマッチやホームルームもして、ばらばらに歩んできた歳月を埋めながら、30年前の思い出に浸った。 -

菓子づくり講座始まる

飯島町中央公民館のすてきなお菓子づくり講座(夜の部)が7日夜、文化館で、開講した。12月16日まで全4回開く。

同講座は今年で3年目、親子を中心に10人が参加、初回は渋谷美治恵さん(中平)から「アーモンドとそば粉のクロッカン」「キャロットカップケーキ」の2品を教わった。

「キャロットカップケーキ」は、ニンジンをすりおろし、卵白は角ができるまで泡立て、小麦粉、砂糖を入れ、最後にニンジンを入れ、ざっくり混ぜ、カップに注ぎ、170度のオープンで20分焼いて出来上がり。

渋谷さんは「2品とも、身近にある材料を使った簡単なお菓子。菓子づくりは材料をきちんと量ることが基本」と話していた。 -

濃霧の中、楽しく史跡巡り

飯島町七久保の七久保育成会は8日、濃霧の中、約70人が参加し、恒例のウォークラリー史跡巡りをした。

七久保林業センターに集合した参加者は6組に分かれ、3分の時差をつけてスタート。 チェックポイントは7カ所、最初のポイント芝宮神社では、神木の胴周りをはかり、第2の遠見石では地域の人からいわれを聞いた。

また、稲荷神社では、育成会役員が扮した、万年仙人とジャンケンで負かし、行者様ではパン焼きをするなど、楽しく遊びながら、地域の自然と歴史に親しんだ。

濃霧が視界を妨げ、時々、小雨もぱらつくあいにくな天気だったが、子どもたちは仲間同士、協力しあって、次々と、チェックポイントをクリアした。 -

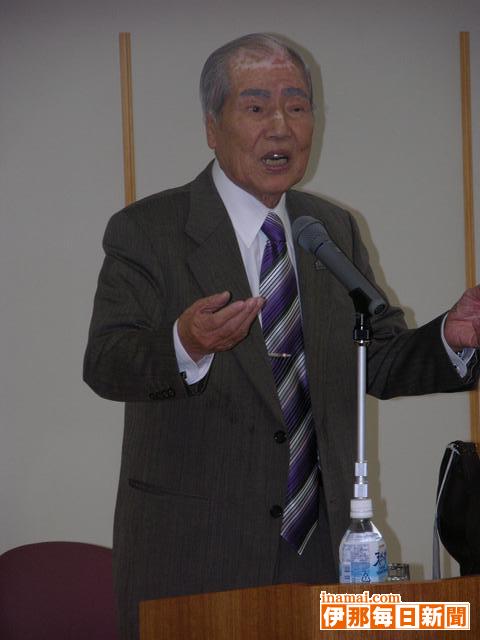

被爆者で広島平和会館の坪井さんが講演

「どんな戦争であれ、おろかで馬鹿げている」

原爆被爆者で広島平和会館館長の坪井直さんが8日、宮田村民会館で講演した。今も後遺症に悩む悲惨な体験を振り返りながら、国の利害が市民を不幸にすると指摘。「どんな戦争であれ、おろかで馬鹿げている」と訴えた。

上伊那地区労働組合会議の主催。戦後60年を経て歴史を風化させず、語り継ごうと開いた。

子どもを含め約100人が聴講。皮膚が焼けただれた被爆直後の様子から、放射線による後遺症で何度もガンなどを発病した体験談に耳を傾けた。

「目が飛び出したまま逃げている女学生、ガラスが頭に突き刺さり血だらけの男性もいた。思い出すとつらいことばかり」と惨劇を赤裸々に話す坪井さん。

救助に来た日本軍は、子どもや女性、高齢者を見捨てて、若い男性だけをトラックに乗せて搬送した、とも説明。「役に立つかどうかだけで決める。それが戦争」とも語った。

国の利害だけで動く戦争のおろかさを繰り返し訴え「何が人類を幸せにするのか考えてほしい」と話した。 -

兎束さんのビオラリサイタル

宮田村が拠点の弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」の音楽芸術総監督で、世界的なビオラ奏者の兎束俊之さんが8日、同村民会館でリサイタルを開いた。ビオラを始めて50周年にあたり、思い入れがある名曲の数々を披露。この日のために書き下ろしたオリジナル曲も演奏し、観客を魅了した。

同合奏団専属のピアニスト石井克典さんを客演に迎え、大学卒業後初めて開いたリサイタルで演奏したロカテッリやブラームスのソナタなど織りませた。

オリジナル曲の「ビオラと琵琶のための幽玄」も初披露。約400人で満員の会場は、音楽にかける情熱にふれた。

兎束さんは前東京音楽大学学長。「一流の音楽を子どもたちに聞かせたい」という宮田村有志の願いに賛同して、アンサンブルの設立に尽力。定期的に来村して演奏会を開いている。

半世紀をたどるリサイタルは宮田と東京(28日)のみの公演。 -

駒工強歩大会

駒ケ根市の駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は7日、第42回強歩大会を行った。全校生徒約330人のうち297人が参加し、男子は34・7キロ、女子は31・1キロのコースを走ったり歩いたりして体力の限界に挑戦した。

男子生徒は学校を午前9時にスタート(女子は吉瀬を9時50分)=写真。一路中沢を目指し、吉瀬から大曽倉、東伊那、下平を経て学校へと戻るアップダウンの激しいコースを息を切らしながら完走・完歩を目指した。途中5カ所のチェックポイントが設けられ、規定時間内に通過できないと落伍扱いとなるため、生徒らは時計を見ながら懸命に歩いた。結果、290人の生徒が完歩を果たした。最終到着者の記録は8時間16分。

上位入賞者は次の皆さん(カッコ内は学年)。

▽男子(1)北原雄徳(2)2時間44分(2)宮脇卓也(2)(3)川上陽介(2)(4)鎮西大介(1)(5)石澤幸也(2)(6)宮澤純樹(3)(7)笠原延仁(2)(8)太田誠(2)(9)木下涼(1)(10)山中孝之(2)

▽女子(1)湯田真澄(2)、塩木咲耶(3)、久保田早紀(1)6時間51分(4)田中藍乃(2)、新井久代(1)(6)米山光(2)、黒塚菜菜(2) -

第11回パンフラワー作品展 グループミチ伊那教室

伊那市西春近のパンフラワー教室「グループミチ伊那教室」の第11回作品展が10日まで、西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。パン粘土や樹脂粘土で作ったヒマワリやアサガオなど、約200点が、訪れた人々を楽しませている。

長野市の荒井迪(みち)代さんに学び、自宅で教室を開く笠原満穂さん(78)の生徒らの展示は4年ぶり。受講者は16人。伊那市、箕輪町、南箕輪村などの50代から80代の主婦が多いという。

生徒が1カ月半ほどかけて製作した作品が大半。今回は、他地域で同グループの講師をする4人も出品している。

笠原さんの教室は、パンと木工ボンド、油絵の具で手作りしたパン粘土を使用。花によっては紙粘土も使う。今年は初めて樹脂粘土も導入。質感の異なる3つの粘土は、花の雰囲気も変える。

1つめをつくると、花への関心が高くなる受講者が多く、道端の花さえも、目が向くようになる窶狽ニ話す笠原さん。実際、ツユクサやタデなど、野の草花をモチーフとした作品もあった。

入場無料。 -

生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2005開幕

箕輪町発足50周年記念事業「生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2005」が8日、開幕した。町文化センターでの生涯学習町民のつどい「県民コンサートインみのわ」に約300人が訪れ、演奏を楽しんだ。

6年目を迎えた今年は、11月12日までの間に10の催しを計画。展示・音楽・芸能の広場は「みのわ町民文化祭」の名を復活させた。

開幕式で平沢豊満町長は、「町発足50周年の年。1カ月半、生涯学習フェスティバルで町中が盛りあがるようよろしくお願いする」とし、開幕を宣言。生涯学習推進本部の小林通昭部長は、「74ある文化関係のサークルが流派や社中を越えて、同じ町に住むものとして交流してほしい」とあいさつした。

生涯学習町民のつどい「県民コンサートインみのわ」は、松本交響楽団がグノー「ファウスト」バレエ音楽、ブラームス「交響曲第1番ハ短調」、「信濃の国」を演奏。発足から55年という歴史ある楽団で、現在80余人の団員で構成。重厚な響きで観客を魅了した。

10日は午後2時から、新エネルギー講演会「もったいないは地球を救う」が文化センターである。講師は淑徳大学教授の北野大さん。同時開催イベントは電気自動車試乗、モーニング娘。のビデオ上映など。

今後の催しは◆10月▼わくわくひろば(1)おはなしの部屋16日(2)ぽこ・あ・ぽこミュージカル「メッセージ」23日▼特別展「箕輪町ができた頃」29日縲・1月27日◆11月▼図書館まつり1-6日▼みのわ町民文化祭・展示の広場4-6日・音楽の広場5日・芸能の広場5日▼マナビィランド5日▼男女共同参画・人権講演会12日▼ピアノコンサート「スタインウエイを奏でる時間」13日-。 -

飯島保育園遠足、アグリネーチャーいいじまへ

さわやかな秋晴れとなった7日、飯島町の飯島保育園は上の原のアグリネーチャーいいじまを目的地に秋の遠足を行った。約10キロを年少から年長児まで百人が秋の自然に親しみながら、元気に歩き抜いた。

2百万本のコスモス畑やナシ園を見ながら、ゆっくり歩いて目的地に約1時間で到着。 園児たちはお弁当が入ったリュックを下ろし、早速、草原や田のあぜで虫取り。「バッタがいた」「イナゴが跳んだ」と大騒ぎして、追いかけた。

また、ポニーの小屋では「あいちゃーん」と大きな声で呼んだが、恥かしがりやのポニーの「あいちゃん」は姿を見せず、園児たちをがっかりさせた。

園児らヒツジに草を与えたり、子牛の「モー君」と遊び、自然の中で伸び伸びと1日を過ごした。 -

肥田さとし展

飯島町七久保の千人塚公園内の小蕪亭で11月1日まで、「肥田さとし木工展」が開かれている。人それぞれの暮らしに合わせた手作りの温かみが伝わる家具40点がずらり。

大きなむくの1枚板のテーブルや、木の耳付ダイニングテーブル、いす、座卓のほか「おひるねベンチ」「芽吹きハイバックチェア」など楽しい作品も。

また、贈り物にぴったりの和紙の灯りやタペストリー、木のおもちゃ、木の時計なども展示即売している。

肥田さんは62年岐阜県加茂郡川辺町生まれ、東京造形大学美術・木版画科卒業。上松技術専門学校で木工を学び、川辺町で家具工房「ウッドスケッチ」を開設。日本各地で個展を中心に活動している。 -

垣内カツアキ個展

駒ケ根市のベルシャイン駒ケ根店は2階ニシザワギャラリーで垣内カツアキ個展を10日まで開いている。明るい色調と透明感のあるタッチで描いた詩情あふれる風景画や華麗な花々など、垣内さんの近作、新作約60点を展示。垣内さんは「若いころに比べ、対象をより深く見詰められるようになってきたかな。ロマンや夢、詩情を大切にして自然の美しさを描いていきたい」と話す。

垣内さんは今年画業50年、個展は今回で75回を数える。一陽会会員、ル・サロン・フランス芸術家協会会員。

入場無料。問い合わせは同店(TEL82・2111)へ。 -

写真展「風まかせ」

フォトクラブ「風まかせ」(池上功会長)は写真展を駒ケ根市立博物館で20日まで開いている。駒ケ根市在住者を中心とした会員15人の作品約30点のほか、講師として指導に当たっている写真家加勢春樹さん=松川町=の作品6点を展示している。

訪れた人たちは、刻々と移り変わる自然が一瞬のぞかせる美しい表情をみずみずしい感性で切り取った力作の数々に感心しながら、じっくりと鑑賞していた。

入場無料。午前10時窶伯゚後6時。10・17日は休館。問い合わせは同博物館(TEL83・1135)へ。 -

宮田小5年が稲刈り

宮田村の宮田小学校5年生は7日、近くの学校田で稲刈りを行なった。春から取り組んできたコメづくりも最終盤を迎え、収獲の秋を喜んだ。

鎌を使って手作業。見事に育った稲穂を次々と刈っていった。

豊作に目を輝かせる子どもたち。休憩もせずに、友だちと協力しながらせっせと体を動かしていた。

保護者の一部も作業に協力。ある父親は「ウチが農家でも、稲刈りを体験している子はほとんどいないと思う。良い機会になった」と話していた。

学習が始まる前は、田んぼに入ることも、苗の存在さえ知らない子どもがいたが、半年間で多くの知識を身につけた。

栽培したのは全てもち米。12月に収獲祭を開き、みんなで味わう計画だ。 -

【記者室】雨の遠足

ある小学校の秋の遠足窶煤B雨模様の空を見上げながら学校を出発した1年生が目的地に到着した時には、途中から降り出した冷たい雨は一段と勢いを増していた。子どもたちは少しでも雨を避けようと木陰などに身を寄せ合い、かっぱを着たまま弁当を広げた▼しかし驚いたことに、子どもたちの中に文句を言う者は誰一人としていないのだ。雨のことなど眼中にないような明るさで笑い合い、友達同士でおかずを交換したりしながら楽しそうに弁当を食べている▼これが大人社会だったら、ああでもない、こうでもないと不平不満を言うやからが一人二人は必ずいるだろうに…。与えられた状況の中で精いっぱい楽しもうとする子どもたちの姿に教えられるものがあった。(白鳥記者)

-

はらぺこで来年度入園児の体験入園実施

地域の母親有志がつくった自主保育園「山の遊び舎はらぺこ」(伊那市富県北福地)で6日、来年度入園児のための体験会があった。12組の親子が参加し、園児たちと山の遊びを楽しんだ。

園舎裏の山でアケビ採りをしたり、ツルのブランコで遊んだり、普段の保育を親子で体験。子どもたちはすぐに打ち解け、楽しそうに野山を駆け巡った。

「自然を生かした環境で子どもを育てたい」「虫嫌いの子どもに自然の素晴らしさを知ってほしい」など参加者の思いはさまざま。どの母親も自然の中で成長する園児の姿を見て、かなり関心を持った様子で「引越しも視野に入れて検討したい」と話す諏訪市の参加者もいた。

一方「自分の子どもの性格でやっていけるか」「制度面はどうか」などの質問があり、現在の園児の母親が、良い点と今後の課題を詳しく説明した。

体験会は11月10日にもする予定。

問い合わせは、はらぺこ(TEL76・3341)。平日午後2時縲・時が受付時間。 -

ぱぱ・市川昭彦(蔕窯)作品展

抑えた艶(つや)と深みのある色彩が素朴さを感じさせる箕輪町の陶芸作家・市川昭彦さん(78)の作陶展が7日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。土の質感が感じられる温かな花器や壷(つぼ)など約120点が、訪れた人々の目を楽しませている。

高校の教員を退職後、妻の言葉をきっかけに陶芸をはじめた市川さん。光風会や県展、県工芸作家展などで、数々の入選をしてきた。

艶消しの釉薬(うわぐすり)と、鉄分の多い地元の土を混ぜた信楽でつくる作品は、素朴な安心感がある一方、特徴的な形と、ひかえめに描かれた風景や花が、見る人にインパクトを与える。

市川さんは「良いものを作らなければというプレッシャーもあり、楽しいばかりでなかったが、生徒たちに“最後までやり抜け”と言ってきたことを思い出しがんばってきた」と話す。

入場無料。10日まで。 -

制服の着こなし方を伝授

高遠高校(清水國利校長)は6日、全校生徒を対象とした身だしなみ講座を開いた。ネクタイを緩めたり、シャツを出したりなど「制服の着崩しが目立っている」ため、初めて企画した。

同校制服の製造会社の社員が「制服はどこの学校や職場に属しているかが分かり、安全性を確保できる」など、制服の必要性を紹介。「学校の制服はオフィシャルウェアとして、公的な場での着用が許される。そのため、第一印象が大事。周囲の視線を気にし、恥ずかしくない着方を」と強調した。

さらに、生徒をモデルにして、全体のバランスやネクタイの長さなど、正しい着方を解説し、「大きなサイズは着崩れの原因」「ポケットに物を入れ過ぎないこと」と、着こなし方を伝授した。

同校では登校時間に身だしなみをチェックするなど、「制服を正しく着る」ことを重点的に取り組んでいる。 -

宮田村の保育園が遠足

宮田村の3保育園は6日、秋の遠足を行なった。自然にふれながら目的地まで歩き、昼食は美味しいお弁当。公園遊びなども満喫した。

中央保育園の年中、年長園児は新田区のふれあい広場へ。東、西の両保育園の園児も同広場に来ており、園内で元気に遊んだ。

滑り台に乗ったり、芝生をかけまわったり。昼食は家族がつくってくれたお弁当に、全員ニッコニコ。食欲モリモリ、食べ終えるとさっそく遊びに繰り出す光景がみられた。 -

南箕輪中学校教職員が救急講習

南箕輪村南箕輪中学校の教職員は5日、伊那消防署員の指導で心肺そ生法とAED(自動体外式除細動器)の実技講習を受けた。

教職員全員を対象にした心肺そ生法の講習は過去数年していない。今年は県内で野外の事故が起きたことや県の指導もあり、校内や校外活動での万一の事故などに備え、救急講習会を計画した。

消防署員から心肺そ生法の説明を聞いたあと、教職員は4班に分かれ、倒れている人の意識の確認、気道確保、呼吸の確認、人工呼吸、心臓マッサージなど一連の流れを人形を使って一人ずつ練習した。

AEDの取り扱い方法は、学校に機械はないが対応できるように-と盛り込み、音声メッセージに従って必要な操作をする手順を覚えた。

教職員は、「中学生くらいの子どもへの心臓マッサージの強さは」「小さい子どもの場合は」など質問したり、メモを取りながら熱心に学んでいた。 -

女性だけの写真展

「写真クラブ彩」と「フォトF」は合同作品展「女性だけの写真展窶秤ヤくれない」を駒ケ根市立博物館ロビーで16日まで開いている。会員16人が撮影した色とりどりの花などの作品計25点を展示している=写真。会員のほとんどはカメラ初心者というが、いずれの作品も女性らしい感性で花の持つ美しさや優しさを見事に表現した力作ぞろい。

訪れた人たちは「うわあ、きれい」「お花畑にいるようだね」などと感嘆の声を上げながら作品に見入っていた。

入場無料。午前10時窶伯゚後6時(16日は午後5時)。10日休館。問い合わせは同博物館(TEL83・1135)へ。 -

春富中、リンゴ調理で地域交流

県の代表的な果物・リンゴの美味しさや栄養価を知り、生産農家との交流を深めよう窶狽ニ5日、伊那市東春近の春富中学校2年1組の38人が、地元のリンゴ農家と一緒にジャムづくりをした。

県などが主催する取り組みで、県内の中学校を対象に募集したところ、上伊那は2校の応募があった。

例年この取り組みに参加している春富中学校には、東春近でリンゴを20年近く栽培し、県の農業学習インストラクターも務める伊藤豊子さんが訪れた。

伊藤さんは、リンゴの多様な栄養素やその効能を説明。「上伊那の農家は土づくりを一生懸命しているので、県内でも味の良いリンゴがとれる」と話した。

皮付きの赤いジャムと、皮をむいた黄色いジャムの2種類に挑戦。調理にも参加した伊藤さんは「なるべく薄く切ったほうが火が早く通る」と説明し、鮮やかな包丁さばきを披露。生徒らもそれを参考にし、丁寧にリンゴを刻み、熱心にジャムづくりに取り組んでいた。 -

南箕輪中が伝統の落ち穂拾い

南箕輪村の南箕輪中学校は6日、稲刈りが終わった村内の田んぼで、伝統の落ち穂拾いをした。

58年から続く行事。全校生徒が落ち穂を拾い、集まった米を毎年飢餓に苦しむアフリカなどへ送っている。

全校で400キロ、1人1キロを目標に、地区ごとの班で落ち穂を探した。コンバインで刈り取る田が多いため、年々落ち穂は減っているが、田によっては中学生のために残しておいてくれるところもあるという。

生徒たちは前日の雨で湿った田んぼの中で、わらを手で払いながら目を凝らして落ち穂を拾った。落ち穂は各自が家に持ち帰り、乾燥させて学校に持っていく。

昨年度は、新潟中越地震の被災地に米を売ったお金を寄付した。今年はマリ共和国に送る予定。 -

中学生が園児に昔遊びを伝承

中川村の中川中学校2年1組39人は6日、片桐保育園に訪れ、園児に昔遊びを伝承した。

「総合的学習」の一環として、保育園との交流を掲げる同クラスは、園と菜園を共有し、サツマイモを育ててている。11月に共同で「焼きイモ大会」を企画。その前に仲良くなっておこうと、訪問した。

園児と生徒は3班に分かれ、「手つなぎ鬼」「花いちもんめ」「だるまさんがころんだ」など昔遊びで交流を深めた。

生徒たちは手をつないで、園児に歩調を合わせて、ちょこちょこと歩き、園児たちは大喜びで、歓声を上げながら走り回っていた。

米山京子園長は「園児たちはとてもうれしそう。新しい遊びのルールも中学生と一緒だと、スムーズにいく」と話していた。 -

各学年の出し物で感謝

中川村片桐の中川西小学校で6日、祖父母参観があり、歌やダンスなど、各学年が工夫した出し物で祖父母に感謝の気持ちを伝えた。

トップバッターは1年生。じゃんけんと歌、2年生はピンクとブルーのボンボンを振って、元気いっぱいのダンスを披露。粋な法被姿で登場した3、4年生は、運動会で好評だった「ヨサコイ ソーラン」でパワー全開。 5年生は優しく、心を込めて「飛行船」を、6年生は「おじいさん、おばあさん、いつまでもお元気で」とせりふ入りで「この広い世界に」を歌い上げ、祖父母を喜ばせた。

この後、児童らが摘んだ手作りの茶葉を用い、お祝いの紅白まんじゅうを添えて、茶話会。

祖父母らは孫たちの温かいもてなしに心和ませた。 -

宮田小4年1組の太鼓公演大成功

宮田村の宮田小学校4年1組は2日、新田区のふれあい広場で開かれた村商工祭に出演し、太鼓演奏を披露した。多くの観衆の前で堂々と演奏。初の公演は成功をおさめた。

6月から関心を持った太鼓の練習に全員で取り組んできたが、「多くの人に聞いてもらいたい」と商工祭に出演することに。

この日は、数えきれないほどの人が見守る野外のステージだったが、子どもたちは威勢良く演奏。元気な音色に、訪れた人たちは聞き入っていた。

児童を指導してきた宮田太鼓の北原健一さんは「声も出ていて本当に良かった。拍手を送ってやりたい」とほめていた。

2410/(金)