-

技術新校校地 上農と駒工で検討

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が29日伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、新校の校地は上伊那農業か駒ヶ根工業のどちらかとなる事が報告されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ヶ根工業高校の4校を再編統合するものです。

昨夜の懇話会では、事前に行われた校地検討会議から報告がありました。

校地検討会議は、懇話会のメンバーで構成された14人で、部会長は伊那市教育長の笠原千俊さんです。

笠原部会長は、選定の基本的な考え方として「校地は1か所とする事」「現在の校地を活用する事」「辰野高校と箕輪進修高校は再編で普通科の高校となる事から、総合技術新校の校地としない事」などを示しました。

今後、検討会議と懇話会で意見交換を重ね、それを基に最終的に上農と駒工のどちらを校地にするか長野県教育委員会が決定するという事です。

校地検討会議は非公開で開かれ、会議の内容については随時懇話会に報告されます。

-

長野県立美術館移動展㏌伊那文

長野県立美術館のコレクション展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

この日は、県立美術館の学芸員が展示作品について一般に解説するギャラリートークが行われました。

会場には郷土にゆかりのある作家の作品や、信州を描いた作品など43点が展示されています。

県立美術館では、多くの人にコレクションを鑑賞してもらおうと1979年から、県内各地で移動展を開いていて、去年からは、伊那文化会館で毎年開催することになっています。

今回は、県立美術館のコレクション展をそのまま展示する美術館の「顔」となるラインナップだということです。

この県立美術館移動展㏌伊那文は、12月18日まで、伊那文化会館で開かれていて、観覧料は、一般500円・高校生以下は無料となっています。

-

まほらいな市民大学入学式

伊那市が開く生涯学習の場、まほらいな市民大学の入学式で、伊那市ふるさと大使で元NHKプロデューサーの西村与志木さんによる記念講演が10月13日ニシザワいなっせホールで行われました。

入学記念講演会は「朝ドラ、大河、ドラマはこう生まれる」と題して開かれました。

講師は伊那市ふるさと大使で、元NHKエンタープライズ・エグゼクティブプロデューサーの西村与志木さんです。

伊那市長谷出身で、朝ドラ「澪つくし」の演出やスペシャルドラマ「坂の上の雲」の制作総指揮などを務めました。

講演の中で西村さんは「朝ドラはナレーションを多く入れることで家事をしながらでも場面がわかるように工夫している」と制作秘話を話していました。

10月13日は入学式がニシザワいなっせホールで行われました。

今年度、市民大学に25期生となる37歳から85歳までの38人、市民大学の修了生を対象にした大学院8期生には70歳から80歳までの7人が入学しました。

式辞で学長の白鳥孝市長は「学習を通して人と出会い、絆を深めてほしい」と話しました。

入学生を代表して六波羅知晴さんは「健康に気をつけ、生涯学習を通して仲間たちと充実した生活を送っていきたい」と話していました。

市民大学は健康づくりや芸術・文化、人権など6つの分野を2年間学びます。

-

伊那北高校 卒業生から話を聞く「こんにちは先輩」

伊那市の伊那北高校で、地元で働く卒業生から話を聞く「こんにちは先輩」が、10月20日に開かれました。

この日は、1年生が10の教室に分かれ、製造業やサービス業など、地元で活躍する卒業生19人から話を聞きました。

生徒たちは、事前に考えた質問を投げかけ、インタビュー形式で話を聞いていました。

このうち、伊那市長谷で稲作を行う株式会社WakkaAgriの細谷啓太社長は、「農業をやるうえで大変なことは何ですか」という質問に対し、「次から次へと生えてくる草刈りは特に大変です」と話し、「しかし、上手な人の真似をしたり、草刈り選手権のようにイベントとして楽しむなど、発想の仕方次第でマイナスなこともプラスにとらえて作業できる」と話していました。

「こんにちは先輩」は、伊那北高校の総合的な探究の授業の一環で、生徒たちが主体的に情報を集め、「話を引き出す力」を身に着けると同時に、上伊那での仕事を知ることで、地元での就職につなげてもらおうと、毎年開かれています。

-

西箕輪小の青木くんが囲碁で全国大会出場

伊那市の西箕輪小学校3年の青木惟智くんは来月岡山県で開かれる囲碁の全国大会に出場します。

28日は青木くんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に囲碁の全国大会出場を報告しました。

10月に大町市で開かれた第45回県小中学生囲碁選手権大会の小学生低学年の部で優勝し県代表となりました。

青木君は小学1年の時に学童クラブで囲碁を習い始めました。

週に一度、囲碁教室で練習を重ねていて、現在囲碁2級です。

父親の優さんも同じ時期に囲碁を始めたということで、自宅で一緒に打つこともあるということです。

48人が出場する全国大会は、12月17日から岡山県で開かれます。

-

受験生を応援 サクラコマ合格祈願

本格的な受験シーズンを前に、回すと花びらが開くサクラコマの合格祈願が、伊那市高遠町の弘妙寺で24日に行われました。

こちらがサクラコマです。

市内の製造業有志でつくるご当地お土産プロジェクトチームが、受験生を応援しようと開発したもので、回すと花びらが開きます。

-

天然素材の洋服展示販売会

天然素材を使った洋服や小物などが並ぶ展示販売会「毎日着たい服展」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には秋冬用の洋服や小物を中心におよそ200点が並んでいます。

展示販売会は、伊那市福島の工房「キルトガッセ」で洋服などを製作している、根津幸江さんが開いています。

根津さんは、「洋服には麻、綿、ウールなどの天然素材を使っています。ゆったり目につくってあり、重ね着もできるので冬でも温かいです」と話していました。

展示販売会は28日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

フラワーアレンジメント 作品展

フラワーアレンジメントの作品展「花と暮らすゆとりの時間に包まれて」が、22日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場にはクリスマスとお正月にちなんだ作品を中心に、およそ160点が並んでいて、購入も可能です。

作品展は、ドライフラワーのアレンジメントを趣味とする伊那市在住の保科容子さんと飯塚智子さんが合同で開いているもので今回で13回目です。

2人は「この作品展は1年間かけてつくった作品の発表の機会でもあり、訪れた人に見てもらえることが嬉しいです」と話していました。

作品展は28日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

鈴木岬さん日本画展

伊那市高遠町在住の画家、鈴木岬さんの日本画展が伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。

会場には花や風景を描いた日本画およそ50点が並んでいます。

鈴木さんは1942年生まれの80歳で、伊那市高遠町在住の日本画家です。

鈴木さんは以前は油絵を描いていました。

日本画は60歳になってから取り組み始めたということで、現在は一般社団法人日本画院会員です。

鈴木岬日本画展は11月30日まで、ベルシャイン伊那店2階文化ホールで開かれています。

-

令和5年度高校入試 募集定員公表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を17日、公表しました。

伊那弥生ケ丘高校は前の年度より40人の減となっています。

上伊那8校の募集定員は次の通りです。

辰野高校は普通が80人、商業が40人です。

-

東部中1年7組がソースかつ丼PR動画を制作

伊那市の東部中学校1年7組は、伊那の名物ソースかつ丼のPR動画を制作しています。

17日は東部中の1年7組の生徒たちが伊那市中央で、飲食店しらかばを訪れ撮影を行いました。

しらかばの店長の北原英之さんは伊那ソースかつどん会の会長を務めています。

令和4年度、東部中の1年生は総合的な学習で地域の食の魅力を伝えていこうと各クラスでテーマを決め取り組んでいます。

このうち7組は、ソースかつ丼のPR動画を作ることにしました。

生徒たちは5つのグループに分かれシナリオを考え、きょうは調理している様子などを撮影しました。

撮影が終わると、全員でソースかつ丼を食べました。

動画はグループごとに制作し、12月にクラスで発表するということです。

-

西山神社に園児が幟旗を奉納

伊那市の西箕輪南部保育園の園児は近くの西山神社に絵や夢を書いた手作りの幟旗を10月20日に奉納しました。

年少から年長までの園児30人が西山神社を訪れました。

園児は幟旗を立てていました。

西山神社では毎年10月9日に例大祭を行っています。

例大祭は幟祭りとも言われ、神社に続く190段の参道階段の両脇に旗を立てます。

昭和30年頃には数千本の幟旗が立てられていましたが、近年は少なくなってきているということです。

西山神社では、賑わいを復活させようと西箕輪南部保育園に依頼し、9年前からこの奉納を行っています。

幟旗には家族が元気に過ごせますようにといった願いや将来の夢が書かれています。

10月20日は、およそ50本の幟旗を立てました。 -

伊那養護学校でどんぐりまつり

伊那市の伊那養護学校の文化祭「どんぐりまつり」が10月7日に開かれました。

新型コロナ感染対策で保護者はオンラインでの参加となりました。

今年で43回目となる「どんぐりまつり」のテーマは「2022 みんなで楽しみ盛り上がろう どんぐりまつり」です。

開祭式では、高等部生徒会が中心となり企画し盛り上げていました。

新型コロナ感染防止対策として一般公開は3年連続で行わず、保護者はオンラインでの参加となりました。

今年は2日間の日程で開かれていた文化祭を1日に短縮しました。

開祭式の後には、各教室で事前に収録した音楽会の様子を見ました。

どんぐりまつりではクラスごとの発表会や生徒が作った製品のオンライン販売も行われたということです。

-

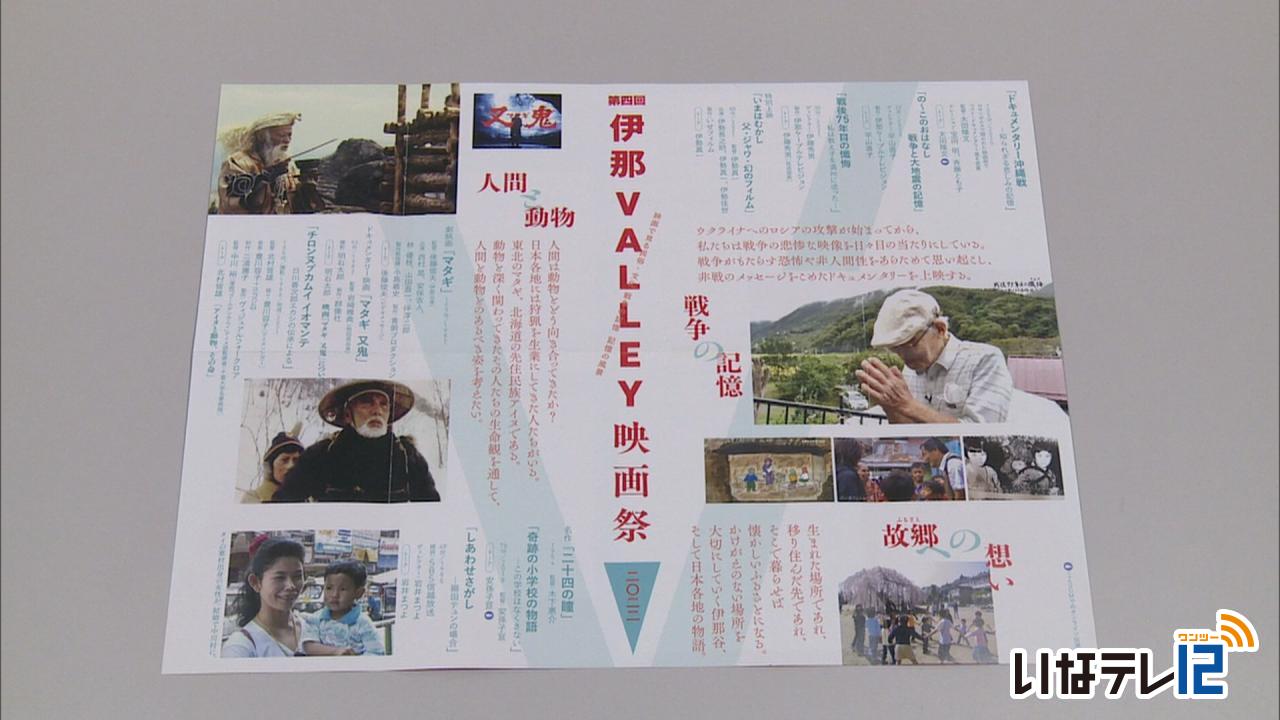

第4回伊那VALLEY映画祭オンライン記者発表

映画を通して地域の宝や価値を見出す「第4回伊那VALLEY映画祭」が11月11日から伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれます。

10月27日は伊那VALLEY映画祭実行委員会の委員長で映画監督の北村皆雄さんがオンラインで記者会見を開き、概要説明をしました。

映画祭は実行委員会と井上井月顕彰会が開くもので、今年で4回目となります。

11月11日から13日にかけて行われ、初日の11月11日は「戦争の記憶」、12日は「故郷への想い」、13日は「人間と動物」をテーマにした映画や番組が10本が上映される予定です。

初日の11日は伊那ケーブルテレビが制作した作品も上映されます。

上映後には制作者によるトークショーも行われます。

伊那VALLEY映画祭は11月11日から13日まで、かんてんぱぱ西ホールで開催され、入場は無料です。 -

上伊那教職員OB・OG美術展

上伊那地域の元教職員による「OB・OG美術展」が10日から伊那市のいなっせで始まりました。

会場には、絵画や彫刻などの作品21点が展示されています。

60代~90代の元教職員が開いていて、今年で3回目になります。

展示は、15日までいなっせ2階展示ギャラリーで行われています。

-

つくしんぼ保育園がシクラメン販売

伊那市御園のつくしんぼ保育園の保護者らが園の運営資金に充てるため伊那市のニシザワ双葉食彩館で5日からシクラメンを販売しています。

つくしんぼ保育園では、園舎の修繕や保育環境の改善に役立てるため、毎年シクラメンを販売しています。

シクラメンは東春近の農家が協力して育てたものだということで、1鉢1,500円です。

花の販売はニシザワ双葉食彩館で11月の毎週土日に行い、あわせて1,500鉢を用意しているということです。

時間は午前10時から午後2時半までとなっています。

-

伊那市中学生キャリアフェス3年ぶりの対面方式で開催

伊那市内の中学2年生が地域の人とふれあい、将来を考える伊那市中学生キャリアフェスが対面方式で3年ぶりに開催されました。

伊那市のエレコム・ロジテックアリーナで開かれたキャリアフェスには、伊那市内の中学2年生およそ630人が参加しました。

2021年と2020年は新型コロナの影響でオンライン開催となり、対面方式では3年ぶりとなります。

79の事業所が出展し、仕事の内容について紹介していました。

生徒たちは、自分の興味がある事業所のブースを回り、仕事を体験していました。

伊那ケーブルテレビもブースを出し、生徒はカメラでの撮影を体験していました。

キャリアフェスは伊那市中学生キャリアフェス実行委員会が仕事の体験を通して、地域に愛着を持ち未来を考えるきっかけにしようと開いたものです。 -

伊那新校施設整備事業 審査会

高校編成に伴う伊那新校の基本計画策定支援業務の委託者選定のための審査会が6日に、伊那市の伊那北高校同窓会館で開かれました。

審査会は冒頭のみ公開されました。

県内外の5つの事業所が参加し、プロポーザル、提案方式で行われました。

結果は、伊那市と神奈川県の事業所で作る暮らしと建築社・みかんぐみ共同企業体が最適候補者となりました。

今後は長野県が来年6月までの作成を予定している、新校のデザインや校舎の配置など施設整備事業基本計画について選ばれた共同企業体が提案していきます。

県教育委員会では、令和10年度の伊那新校開校を目指しています。

-

中尾歌舞伎 伊那ロータリークラブ特別公演

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎「中尾歌舞伎」の伊那ロータリークラブ特別公演が3日、中尾座で行われました。

今回の演目は「人情噺 文七元結」です。

江戸時代の義理と人情を描いたコミカルな芝居です。

ばくち好きの男・長兵衛の娘が、父の借金を返すために自ら吉原に身売り、事情を知った吉原の女将は長兵衛に五十両を貸します。

その帰り、長兵衛は身なげをしようとしている男文七に出会い、その五十両を渡してしまいます。

芝居の最後は、長兵衛に命を救われた文七が長兵衛の家を訪れ、お久を嫁に貰う事となり、ハッピーエンドで幕を閉じます。

今回の公演は、伊那ロータリークラブが主催したもので、市内の小中学生とその親子70人を含む130人が訪れました。

この模様は、11月23日と年末にご覧のチャンネルで再放送します。 -

伊那フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会

伊那フィルハーモニー交響楽団による定期演奏会が6日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

34回目となる定期演奏会ではブラームスなどのクラシックが披露されました。

北沢理光団長は「新型コロナウイルスの影響で停滞していたクラシック音楽界の活動も活発に動きだしている。音楽のできる喜びを発信し音楽文化を今まで以上に発展させていきたい。」と話していました。

-

南箕輪村民文化祭 征矢さんの音楽談義

3年ぶりとなる南箕輪村の村民文化祭が5日から2日間の日程で始まりました。

初日の5日は、バイオリニスト・指揮者などとして活躍している村のふるさと大使、征矢健之介さんによる音楽談義が村民センターで開かれました。

音楽談義では、室内楽の演奏に合わせて、征矢さんが、音楽の仕組みなどについて解説しました。

征矢さんは、南箕輪村出身で、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の第一バイオリン奏者を長年務めたほか、指揮者などとして活躍しています。

征矢さんは、スタジオジブリ作品の演奏に合わせて、楽譜の記号の意味や、楽器のハーモニーについて解説していました。

村民文化祭では、展示も行われています。4団体から出品された75点ほどが並んでいます。

村民文化祭は6日までで、6日は展示のほか、事前に収録した映像によるステージ発表や、昭和38年に放送された村の保育園についての番組の上映などが行われます。

-

みのわ町民文化祭 展示会

みのわ町民文化祭の展示会が、箕輪町文化センターと地域交流センターで開かれています。

会場には、1200点以上の作品が展示されています。

この展示は、普段のサークル活動の様子を町民に知ってもらおうと、毎年町民文化祭の中で開かれています。

地域交流センターには、箕輪町の保育園から小学校・中学校・高校の児童・生徒の作品も展示されています。

この展示は、6日まで箕輪町文化センターと地域交流センターで開かれています。

また、5日には町のダンスサークルの発表、6日には音楽サークルの発表などが、文化センターで開かれます。

-

秋の叙勲 前南箕輪村長の唐木一直さんが受章

秋の叙勲受章者が発表され、伊那ケーブルテレビ放送エリア内から、前の南箕輪村長の唐木一直さんが選ばれました。

唐木さんは南箕輪村在住の74歳です。

地方自治功労で旭日双光章を受章しました。

南箕輪村長を、2005年から4期16年務めました。

今後の村に望むことについて唐木さんは「子どもの元気な声が聞こえる村になればいい」と話していました。 -

東部中学校特別支援学級 郵便局で無人販売

伊那市の東部中学校の特別支援学級は、手作り製品の無人販売を1日から日影郵便局で始めました。

この日は、特別支援学級の生徒7人が商品を並べていました。

特別支援学級に通う14人は、畑・調理班と手芸班に分かれて授業の中でものづくりをしています。

無人販売では、マスクやポーチなどの手芸品や箸置きなどの木工品、ハーブなどおよそ20種類が並びます。

例年は、文化祭で製品を販売していましたが、新型コロナの影響で販売ができなかったことから、おととしから日影郵便局で無人販売を行っています。

今年は、文化祭で無人販売することができましたが、生徒たちの強い希望もあり、今年も郵便局での販売を行うことになりました。

無人販売は、1日から30日までで、時間は、郵便局の営業時間内の午前9時から午後5時です。

-

第36回 伊澤修二記念音楽祭

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績を称える伊澤修二記念音楽祭が29日、伊那市内で開かれました。

記念音楽祭は、東京芸大の初代校長の伊澤修二が高遠町出身だったことが縁で始まったもので、今年で36回目です。

高遠町文化体育館で行われた第1部では、小学生による音楽劇や中高生が合唱を発表しました。

このうち高遠北小学校の5年生7人は、環境をテーマにした音楽劇を披露しました。

「魔界と地球侵略大作戦」という音楽劇で、児童たちは劇中に登場するキャラクターを一人一人が個性豊かに演じていました。

-

伊那西小児童 木工職人からカンナがけを教わる

学校林の再生に取り組む伊那西小学校の児童は、巣箱づくりに使う木材のカンナがけの技術を31日、市内の木工職人中村博さんから教わりました。

31日は、伊那西小学校の5~6年生16人が、木材の加工・販売を行うやまとわの中村さんからカンナがけの技術を教わりました。

伊那西小では、学校のまわりにある樹齢70年ほどのアカマツが松枯れしたことをうけ、被害木の伐採や薬剤注入などを行っています。

その一環で、松枯れのもととなるマツノザイセンチュウを食べるアカゲラという鳥を呼ぶための巣箱を設置することにしました。

巣箱には塗料が使えないことから、中村さんを招き木材に耐水性を持たせるためのカンナがけの技術を教わることにしました。

中村さんは、「カンナを押さえつけながら体全体で引くと良い」とアドバイスしていました。

伊那西小学校では、カンナがけした木材を使い11月15日に全校で巣箱づくりを行うということです。 -

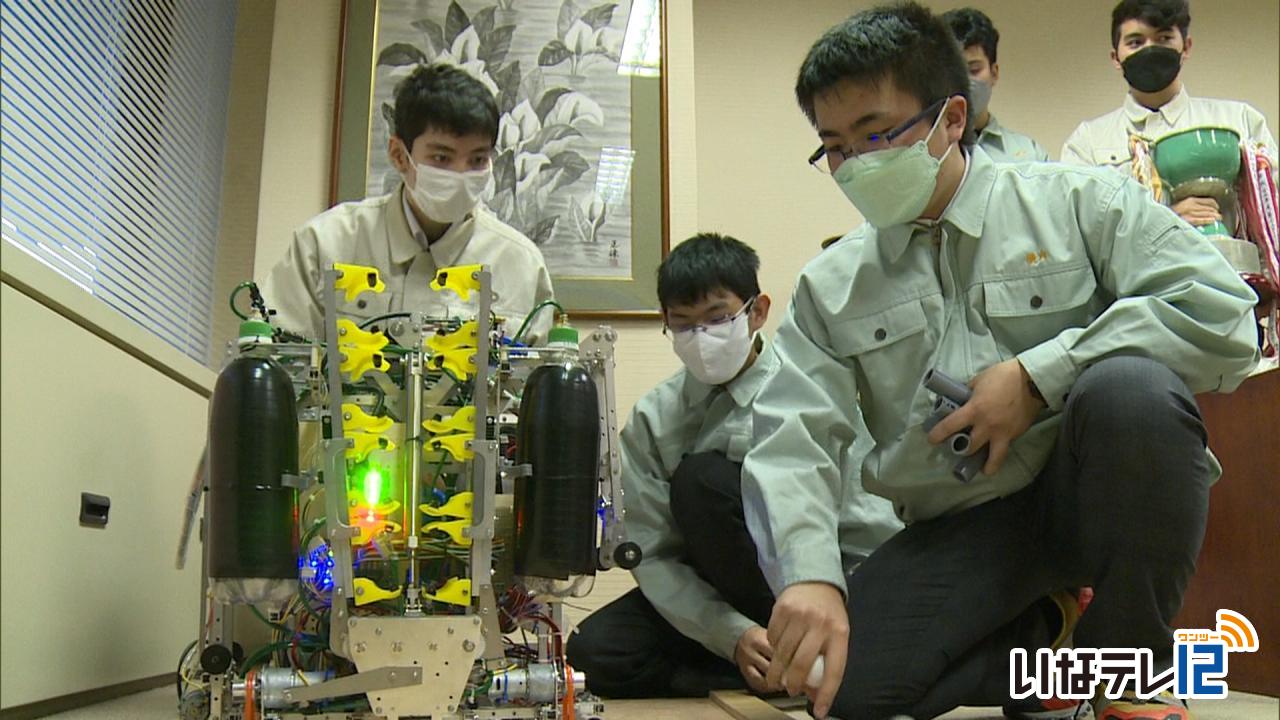

箕輪進修ロボット部 ロボコン県大会優勝

箕輪町の箕輪進修高校ロボット部は、1日に下諏訪町で行われた工業系高校生が自作のロボットで競う大会ROBOCON IN 信州で、13年ぶりの優勝を果たしました。

24日は、箕輪進修高校ロボット部の生徒6人が箕輪町役場を訪れ、製作したロボットを実演しながら大会の結果について報告しました。

箕輪進修高校が出場した「キャリーロボット競技」では、2台のロボットを使い、ピンポン玉などを指定された場所に並べ、速さや正確性を競いました。

このロボットは前方のアームでアイテムを掴み、移動させる構造です。

県大会ではロボットが練習通り正確に動き点数を重ね、13年ぶりの優勝を果たしました。

15日・16日に青森県で開かれた全国大会では残念ながら予選敗退となっています。

舘野太輝部長は「全国大会出場を目標にしていたので、達成できてよかった。努力が報われた」と話していました。

-

高校入試第1回予定数調査公表

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った1回目の予定数調査をまとめ、28日に発表しました。

辰野普通は、前期36人、後期59人です。

商業は、前期16人、後期19人です。 -

井上井月を偲ぶ句会 もみじ湖で吟行

伊那市手良の井上井月を偲ぶ句会による吟行が、箕輪町のもみじ湖で25日に行われました。

この日は、手良の住民有志でつくる井上井月を偲ぶ句会のメンバー5人がもみじ湖を訪れました。

地元の名所を巡りながら俳句を作る吟行は、手良公民館と井上井月を偲ぶ句会が毎年行っていて、今回で20回目です。

参加者は、散策したあと、その場で句を作り、詠んでいました。

この日の吟行では、1人3句を作り、そのあと手良公民館で発表しました。

-

上伊那の特別支援学級と伊那養護学校 児童・生徒の作品展

上伊那の小中学校の特別支援学級と伊那養護学校の児童・生徒の作品展が伊那市のいなっせで始まりました。

会場には、伊那養護学校も含めた上伊那の40校の児童・生徒の作品、およそ660点が展示されています。

作品展は、地域の人に障がい者に対する理解を深めてもらおうと上伊那圏域特別支援教育連携協議会が毎年開いていて、今年で48回目になります。

いなっせ2階展示ギャラリーには絵画や段ボールで作った工作など、授業の中で制作した作品が並べられています。

協議会では「児童・生徒たちはこの作品展に出品するのを目標に作っているので、ぜひ見に来てもらいたい」と話していました。

この作品展は来月1日まで、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

入場は無料で、長時間鑑賞する人には駐車券の対応をするということです。

201/(火)