-

小中高校10日から臨時休業

伊那市では、市内の小中学校を10日から23日まで臨時休業することを8日発表しました。

学童クラブについては、午前8時30分から午後6時まで子ども達の受け入れを行うとしています。

市内の公立保育園については通常通り受け入れを行うという事です。

-

臨時休業に備え 高遠中ICT講習

伊那市の高遠中学校は臨時休業に備え、インターネットで授業の課題や学活が行えるICT講習会を8日急遽開きました。

このうち3年生の講習会では、遠隔会議や授業への参加の仕方を教わりました。

高遠中では臨時休業の場合、インターネットを使いクラス毎に生徒の安否や健康状態の確認を行う事にしています。

説明会では、IDとパスワードを教わると、タブレットを使いアクセスしていました。

高遠中の伊藤栄勇教頭は「インターネットの活用で生徒の不安を少しでも和らげていきたい」と話していました。

高遠中では、インターネットが使えない家庭については、個別に訪問するという事です。

-

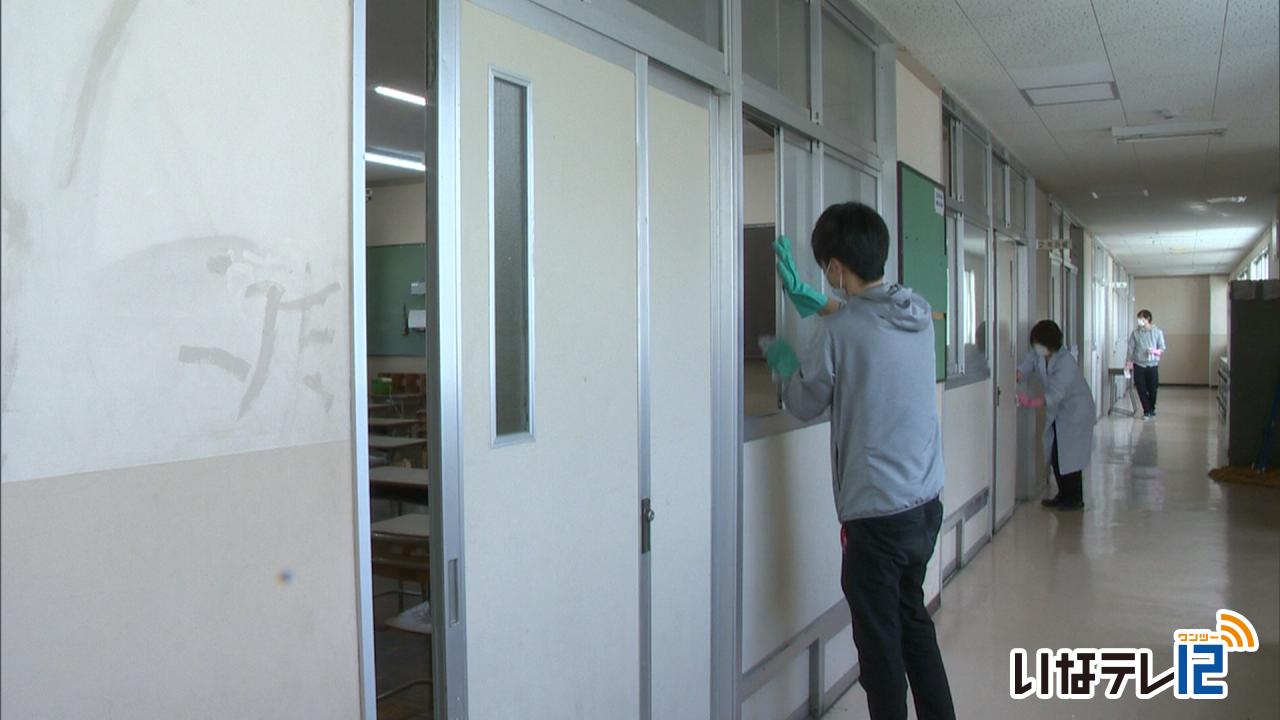

教諭が教室の消毒作業

高遠高校では新型コロナウイルスの感染予防として教諭による

教室内の消毒作業が7日から始まりました。

午後3時から作業が始まり教諭らは布に消毒液をかけ机やドアなどを拭いていました。

1つの教室を3、4人の教諭が分担し約30人で9クラス分を消毒しました。

高遠高校では生徒に新型コロナウイルスをうつされない、またうつさないための指導を行っているということです。

高遠高校の教諭は消毒作業を17日まで毎日行うことにしています -

箕輪東小学校で入学式

入学式シーズンを迎え、4日は箕輪町と南箕輪村の小中学校で入学式が行われました。

このうち箕輪東小学校では、新1年生19人が学校生活をスタートさせました。

今年度箕輪東小学校に入学したのは男子11人、女子8人の合わせて19人です。

教室では、新1年生が保護者と一緒に持ち物の確認をしていました。

式が始まり、田原克彦校長が「学校が始まったら、自分から進んで挨拶をしましょう」と児童に呼び掛けていました。

その後、新1年生は歌を披露しました。

式が終わると、担任の伊東美水教諭が、「とまとと似ている名前です。これからよろしくお願いします。」と自己紹介していました。

-

南箕輪村 中部保育園入園式

伊那市、箕輪町、南箕輪村の保育園で3日、入園式が行われました。

このうち、南箕輪村の中部保育園には、未満児を含む33人が入園しました。

保護者とともに初めて保育園を訪れた入園児は、受付を済ませると、教室で式の準備をしていました。

新型コロナウイルスの影響もあり、園児や保護者はアルコール消毒をしていました。

式が始まると、保護者と手を繋いで会場に入りました。

水﨑アツ子園長は、「これから、ドキドキワクワクの保育園生活が始まります。困ったときは、お兄さんやお姉さんが助けてくれます。元気よく通ってください」と入園児に呼び掛けていました。

式では、年長園児が歓迎の歌を披露しました。

式が終わり、教室に戻った入園児は、保育士から保育園での生活の仕方を教わっていました。

南箕輪村内では、未満児を含め今年度114人が入園しました。

この日は伊那市と箕輪町でも入園式が行われ、伊那市は486人、箕輪町では136人が新たに入園しました。

-

「ばらの騎士」6月20日上演

6月20日(土)に、伊那市の伊那文化会館で、18世紀のウィーンの貴族たちの恋物語を描いたオペラ「ばらの騎士」が上演されます。

この日は、伊那文化会館で記者会見が開かれ、北沢理光館長と、担当者の日野麻由美さんがオペラの概要を説明しました。

オペラ、「ばらの騎士」は、5月下旬から1か月間、伊那市内で開かれる伊那バラフェスタ2020の関連事業で企画されたものです。

コンサート形式で上演されることになっていて、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏で楽しむことができます。

オペラ「ばらの騎士」は6月20日(土)、午後2時から開演の予定です。

字幕付きのドイツ語上演で、料金は全席指定S席7,000円、A席5,000円、B席3,000円です。

また、若者にもオペラに親しんでもらおうと、25歳以下の人は入場料が半額になります。

前売り券は、伊那文化会館で販売されています。

電話:73-8822

-

キャリアフェスに向け生徒実行委員会発足

伊那市内のすべての中学2年生を対象に11月に行われるキャリアフェスに向け、生徒による実行委員会が30日、発足しました。

この日は、伊那市役所で生徒実行委員会の初会合が開かれ、委員になった生徒が自己紹介をして委員会がスタートしました。

生徒実行委員会は、市内6校からそれぞれ2人の生徒が参加し12人で構成します。

会では、今後合宿などをしながら運営方針を決めていくということです。

ある生徒は「伊那のことや将来につながることを考えるフェスがつくれるように頑張りたい」と話していました。

またこの日は、発足にあたって白鳥孝市長が挨拶しました。

白鳥市長は、「キャリアフェスは、いろいろな企業が参加し、どんな気持ちで働き、伊那をどう思っているか直接話してくれる機会です。これから頑張ってください」と生徒たちを激励していました。

11月にエレコムロジテックアリーナ伊那市民体育館で行われるキャリアフェスは、市内6校の中学2年生およそ670人を対象に行われます。

フェスでは、企業のブースを回って仕事について理解を深めるほか、地域の伝統や文化について知る企画が予定されています。

-

高校再編・整備計画案 受け入れられない

上伊那の住民有志でつくる高校再編を考える上伊那の会は、24日に長野県教育委員会が示した県立高校の再編・整備計画の一次案について、地域の声を聞いておらず受け入れられないとの見解を示し、見直しを求め運動を行っていくとしています。

27日は伊那市役所で考える会が記者会見を開き、久保田逸巳代表代行が考える会としての見解を示しました。

伊那北と弥生を統合するなどした再編・整備計画案については「統合再編よりも少人数学級で現在の高校を存続する事が地域の要望だ」と話しました。また、総合学科校や総合技術校の新設については「今ある農業や工業高校の専門性や技術力の損失に繋がり、地域の技術力の低下につながる」と話しました。

会では近いうちにシンポジウムを開き、意見をまとめ県教委へ要望を伝えていきたいとしています。

-

学校で新学期の準備

4月からの新学期スタートに向けて、上伊那の小中学校では準備が始まっています。

伊那市の東部中学校では26日、新2・3年生が登校し、教室の移動を行いました。

3年生は、新しい教室に移動した後、教科書を配ったり掲示物を貼ったりしていました。

東部中学校では、新型コロナウイルスの感染防止のため3月3日から休校となっていて、卒業式も在校生は出席できませんでした。

また、4月に予定されていた3年生の修学旅行も8月に延期となりました。

4月以降も新型コロナの感染防止対策として、休み時間に換気をしたり1人ずつの机を離して授業を行う他、全校生徒が集まる集会は当分行わず、学年毎、もしくは教室でテレビ放送で行うということです。

新年度、東部中学校には259人が入学する予定で、全校生徒816人で新学期が始まります。

市教育委員会の通知を受けて、入学式も在校生と来賓は出席せずに時間を短縮して行う予定です。

伊那市内の小中学校では4月6日に入学式が行われる予定で、箕輪町と南箕輪村の小中学校は4日となっています。 -

3市町村4月から学校再開へ

24日、文部科学省から学校再開についてのガイドラインが発表されました。

伊那市では4月6日、箕輪町・南箕輪村では4日に入学式を行います。

それぞれ7日に授業を再開する方針です。

24日、文部科学省から小中学校再開についてガイドラインが発表されました。

県教育委員会では27日に、市町村の代表者らと意見交換を予定していて、それを受け方針を発表する見通しです。

伊那市では、県の方針を受け各学校に方向性を通知する予定でしたが、準備に時間が必要だとして国のガイドラインを元に、今日の定例教育委員会で方向性を発表しました。

4月6日に入学式を行い、7日から授業を再開する方針です。

市の方針では、●「換気の悪い密閉空間・多くの人が密集・近距離での会話や発声」の条件が重なる場を避け始業式などを行う●近距離での会話の際にはマスクの使用を行うことを教職員の間で確認する●児童生徒及び教職員の毎朝の検温、風邪症状の確認を行う準備をするなどとしています。

箕輪町は、4月4日に入学式が行われ、7日から授業を再開する予定です。

26日校長会が開かれ、新年度の対応について確認するということです。

南箕輪村では、25日校長会が開かれました。

入学式は4月4日、授業の再開は7日を予定しているということです。

中学校の部活については国からの留意事項を守りつつ再開する方針だということです。

その他の詳しい対応については、県の方針を待って決定するということです。

-

高校再編案 伊那北・弥生統合

長野県教育委員会は、県内公立高校の第2期高校再編の再編整備計画・一次分の案を24日に発表しました。

案では、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合するとしています。

案では、旧第8通学区・上伊那地域では伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合するとしています。

他には、総合学科高校と総合技術高校を設置するとしています。

発表を受け、伊那北高校同窓会長の酒井茂さんは「協議会の提案を尊重した内容で実施方針を踏まえれば妥当な結論と考える。100年の歴史のある伊那北が生まれ変わることには一抹の寂しさを覚えるが次の100年に向かってより良い高校として再出発することは意義がある。地域のみなさんには様々な思いがあると思われる。県教委からは今後丁寧に説明をしていただきたい」と話しています。 -

卒園式シーズン 園児もマスク着用

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の保育園で24日から卒園式が始まりました。

各園、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、規模を縮小しての卒園式となりました。

このうち、箕輪町の三日町保育園では17人が卒園を迎えました。

式では丸田五百枝園長から卒園証書を受け取った園児らが将来の夢や学校での目標を発表していました。

丸田園長は「3年間で、心も身体も大きくなりました。小学校に行っても元気にがんばってください」と話していました。

最後に園児が保護者に向けて卒園の歌を歌いました。

箕輪町内の卒園式は、例年1時間ほどかけて行われますが、今年は新型コロナ対策として、30分ほどに短縮して行われました。

出席者全員がマスクを着用したほか、保護者同士の椅子の間隔が空けられるなど対応もとられました。

三日町保育園の卒園児は4月4日に箕輪南小に入学する予定です。

なお、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、25日が卒園式のピークとなっています。 -

天使幼稚園に未満児室が完成

伊那市御園の学校法人天使幼稚園の未満児室と給食室が完成し、21日に披露されました。

完成に伴い天使幼稚園は新年度から認定こども園となり、未満児保育も行います。

この日は竣工式が行われ、テープカットで完成を祝いました。

新たに完成したのは未満児室と給食室で、木造2階建て、延床面積はおよそ370㎡、総事業費は2億円となっています。

これまでは3歳以上から利用できる幼稚園でしたが、共働き家庭からの要望もあり新たに未満児も受け入れることにしました。

未満児室の完成により、0歳から利用できる内閣府認定の認定こども園となりました。

当面は満1歳以上からの入園を受け付けるということです。

また昼食は、これまで弁当持参でしたが、これからは全園児給食となります。

高橋明星園長は「預かりの時間も長くなるので、働くお父さんお母さんの期待に少しでも答えていきたい。子ども達や保育士、保護者が過ごしやすい環境を作っていきたい」と話していました。

新年度、天使幼稚園の未満児保育はおよそ20人が利用する予定で、まだ空きがあるということで

す。 -

後期選抜 合格発表

公立高校後期選抜の合格発表が、19日に県内一斉に行われました。

伊那市の伊那北高校では、午前8時30分に校内3か所に合格者の受験番号が書かれた紙が貼り出されました。

伊那北高校では、新型コロナウイルスの感染防止対策として、例年より掲示場所を2か所増やし、人が密集しないようにしました。

伊那北高校の後期選抜試験は、普通科は200人の募集に対し202人が、理数科は5人の募集に対し4人が合格しました。

入学式は、4月4日に行われる予定です。

公立高校後期選抜の県内の受験者数は10,465人で合格者は9,955人。

上伊那では942人が受験し879人が合格しています。

再募集する高校は、辰野普通が4人、商業9人。

上伊那農業が4つの学科一括で4人。

高遠普通が9人、伊那北理数が1人、赤穂商業が2人、定時制が若干名。

箕輪進修が普通Ⅲ部・工業Ⅰ部でそれぞれ若干名となっています。

再募集の受付期間は24日午後5時までです。 -

箕輪中の卒業生 中庭で式歌

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため卒業式での合唱が自粛されるなか箕輪町の箕輪中学校では校舎中庭で式歌を歌いました。

18日、箕輪中学校では卒業式終了後3年生が校舎中庭に集まり

式歌を歌いました。

「体育館で歌が歌えないなら外で歌えばいい」という尾形浩校長の発案によるものです。

歌ったのは若者を中心に人気があるRADWIMPSという日本の音楽グループの「正解」という曲です。

歌は友情や青春をテーマにしたもので卒業生が自分たちの今の気持ちを言い表していることから、この曲を選んだとういことです。

箕輪中学校を卒業するのは男女合わせて250人で卒業生は「みんなの歌声を聞いてもらう機会を作ってくれたことに感謝したい」と話していました。

-

小中学校卒業式ピーク 各校対策し実施

上伊那地域の小中学校の卒業式が17日にピークを迎え、卒業生が学び舎を巣立ちました。

各小中学校では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、在校生、来賓なしで卒業式が行われました。

伊那市の西春近北小学校では、6年けやき組の26人が卒業を迎えました。

2週間ぶりに顔を合わせた児童らは、玄関前で写真を撮っていました。

玄関では卒業生ひとりひとりに、大日野昭美校長手作りのイニシャル入りワッペンが付けられました。

卒業生は全員がマスクを着用して入場しました。

式は、卒業生と職員、保護者のみの出席で、保護者席は椅子の間隔を離すなどの対応が取られました。

大日野校長は式辞で、クラスの名前にちなんで欅の苗木を見せながら「欅は斜面でもしっかりした根を張って20m近い高さまでまっすぐ伸びる。みなさんも欅のようにいろんなものを見たり聞いたりして、しっかり養分を蓄えて欅のように立派に成長してください」と話していました。

最後に卒業生全員がマスクを外して卒業式の歌を斉唱しました。

上伊那地域の小中学校は17日が卒業式のピークで、伊那ケーブルテレビ放送エリア内でも 中学校4校、小学校11校で卒業式が行われました。

卒業式は18日、20日にも行われることになっています。 -

まほらいな市民大学 ビデオ鑑賞

まほらいな市民大学の講座が、伊那市のニシザワいなっせホールで21日に開かれ、伊那ビデオクラブの作品を鑑賞しました。

伊那ビデオクラブは、およそ20年前から活動しています。

作品数は553点にのぼり、現在16人のメンバーで活動しています。

講座では、メンバーがつくった11作品が上映されました。

「暮秋の思い」という作品は、木の美しい葉や太い幹から風格を感じ、「未来にも美しい自然が残ってほしい」という願いが込められています。

「待ちわびて2008」では、中央自動車道が開通し、伊那谷と首都圏・関西との流通が活発になった様子が描かれています。

講師を務めた伊那ビデオクラブの赤羽仁会長は「作品から作った人の思いを感じてほしい」と話していました。

会場にはおよそ100人が集まり、ビデオを鑑賞しました。

-

上伊那教育会が守屋山城を調査

戦国時代に武田氏が織田軍との戦いに備え整備したとされる伊那市美篶笠原の守屋山城の調査が15日行われました。

美篶笠原の歴史に詳しい桜井裕記さんの案内で上伊那教育会郷土研究部考古班の宮脇正実さんと井口章さんの2人が調査をしました。

守屋山は標高およそ960メートルで一説によりますと守屋山城は平安時代に一帯を治めていた豪族、笠原氏が築城したとされています。

戦国時代となってからは高遠城を中心に上伊那地域を支配していた武田氏の守りの要の城だったのではないかと考えられています。

上伊那教育会郷土研究部考古班は戦国時代を含む上伊那地域の

中世の歴史を研究していてその時代の城館跡を調査しています。

考古班では武田氏が織田軍との戦いに備え山城を整備していたと考えていて、守屋山城もその一つだとしています。

上伊那教育会郷土研究部考古班では今後、聞き取りや実地調査を

行い、高遠城を囲む山城のネットワークについて研究していくということです。

-

伊那養護学校 スクールバス運行再開

長野県教育委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止で県内の特別支援学校が休校する中、スクールバスの運行を再開する方針を13日発表しました。

これに伴い、伊那養護学校では16日から18日までスクールバスの運行を行います。

県教委は、県内の特別支援学校を2日から休校としています。

日中一人で過ごす事の難しい児童生徒は学校での預かりを行っていますが、スクールバスは運行していませんでした。

県教委では、遠距離などで保護者の送迎が難しいといった声を受け、希望する学校でのスクールバスの運行再開を12日決めました。

それを受け、伊那養護学校では16日から18日までスクールバスを運行する予定です。

伊那養護学校でも2日から休校となっていて、児童・生徒の預かりを行っているということです。

-

卒園式 規模を縮小して実施

新型コロナウイルスの感染予防対策として、伊那市・箕輪町・南箕輪村は、公立保育園の卒園式の規模を縮小して行う方針です。

伊那市の保育園の卒園式は、予定通り25日に行います。

参加は、卒園児、保護者、職員のみで、在園児・来賓は参加しません。

家族の参加は「最小限の保護者」としています。

式の後の茶話会は行わないという事です。

また、式の前と後に会場の消毒を行うということです。

箕輪町の保育園の卒園式は、予定通り24日に行います。

参加は卒園児・保護者2人以内・職員のみとしています。

在園児は登園しますが通常保育を行い、式には参加しません。

式は可能な限り短縮するとしています。

参加者には、登園前に検温を呼びかけるという事です。

南箕輪村の卒園式は、予定通り25日に行われます。

参加は、卒園児・保護者・職員のみで、来賓・在園児は参加しません。

式の内容も縮小して行う計画です。

3市町村は、入園式も卒園式に準じて行うということです。

-

高校入試後期選抜 県内一斉に

高校入試後期選抜試験が10日、長野県内の公立高校で一斉に行われました。

受験会場となった各高校では新型コロナウイルス感染拡大防止に向け対策がとられました。

伊那市の伊那北高校の正門前には塾の講師らが応援に訪れ、マスク姿の受験生にカイロを配っていました。

長野県教育委員会では、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、各教室へのアルコール消毒液の設置、試験前後の換気、試験官にマスク着用の徹底などを呼びかけたということです。

県教委が4日に発表した後期選抜の志願者数は、上伊那の公立高校8校で全日制・定時制・多部単位制合わせて944人です。

県教委の発表によりますと、後期選抜には県内全体で1万466人が受験し、上伊那の高校でトラブルの報告はないということです。

後期選抜の合格発表は19日に行われることになっています。 -

昇華と深化の画人 中島千波展

長野県小布施町出身の日本画家、中島千波さんの作品展が伊那市高遠町の信州高遠美術館で7日から開かれています。

美術館には中島さんが50年に渡って描いてきた作品およそ60点が並んでいます。

中島さんは小布施町出身で、1945年生まれの74歳です。

被写体を深く観察し作品の中で表現することから、「昇華と深化の画人」と呼ばれる日本画家です。

岐阜県にある樹齢1500年のエドヒガンザクラを描いた「樹霊淡墨桜」は、隆々とした幹に生命力を感じ、作品にしたということです。

中島さんは「絵を鑑賞する時は、作者が後世に何を伝え、何を残したいと思ったのか想像してほしい」と話していました。

「昇華と深化の画人 中島千波展」は5月10日まで開かれています。

入館料は一般800円。

高校生以下は無料です。

-

コロナの影響 中学校の部活中止

新型コロナウイルスの影響で、上伊那郡内の中学校の部活動は3月末まで中止となります。

上伊那中学校校長会で検討され、3日、各学校に連絡がありました。

3月末まで部活動は中止とし、練習試合や県外への遠征も禁止すとしています。

通達を受け、伊那市、箕輪町、南箕輪村の全中学校で、3月末まで部活動は中止となりました。

これを受け、伊那市では、小中学生を対象にしたスポ少やクラブ活動などの社会体育活動についても、各団体に活動を自粛するよう要請したとしています。

-

上伊那農業高校 教室での卒業式

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、今年の高校の卒業式は出席者の制限や時間短縮など縮小対策が採られています。

南箕輪村の上伊那農業高校では会場を体育館ではなく3年生の各教室に変更し卒業式が4日行なわれました。

卒業証書は、4クラスそれぞの教室で担任が代読し、代表の生徒に渡しました。

伊藤和巳校長の式辞や2年生代表生徒による送辞、3年生の答辞は放送室からの校内放送で各教室に流されました。

式辞で伊藤校長は「通信やAI、台風、新型コロナなど技術や環境で大きな変化を迎えている。これからの時代に向け変化に柔軟な力を身につけ、それぞれの立場で活躍してほしい」と話しました。

答辞で山田都子さんは「きょうからそれぞれの進路へと新たな道を歩みだします。今までは多くの人に支えられてきましたが、高校での経験を活かし他の人を支えられるよう頑張っていきたい」と話していました。

上伊那農業高校では、新型コロナの感染拡大防止の為、卒業式の会場を体育館から3年生の各教室で実施する事にしました。

上伊那の他の高校では出席者の制限や時間短縮などの対策は取られていますが、教室に分かれての実施は上伊那農業高校だけです。

卒業式が終わると教室では最後のホームルームが行われ、一人一人に卒業証書や通知表などが渡されていました。

上伊那農業高校では今年度154人が卒業を迎え88人が進学、66人が就職する事になっています。

-

後期選抜志願者数 発表

長野県教育委員会は、10日に行われる公立高校後期選抜試験の志望変更受付締め切り後の集計結果を、4日に発表しました。

上伊那8校の志願者数は次の通りです。

辰野普通は44人が志願し、0.92倍。

高遠は57人 0.86倍です。

伊那弥生ケ丘は238人が志願し、1.19倍です。 -

高校で規模縮小し卒業式

卒業式シーズンを迎え、上伊那地域で高校卒業式が3日から始まりました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、時間を短縮し、参加者を制限しての卒業式となりました。

伊那市の伊那北高校では、予定よりも30分以上短縮して、卒業生と教諭のみ参加の卒業証書授与式が行われました。

「少しでもいつもの卒業式に近い形で」との教諭らの想いから開式の前に、クラスごと整列して、教諭らの拍手に迎えられて卒業生が入場しました。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、卒業生全員にマスク着用が義務付けられました。

式辞で埋橋浩校長は「令和最初の卒業式ですが、感染拡大防止のため安全を考え規模を縮小する苦渋の決断でした。ふるさと伊那北からより良い未来をつくるため、謙虚に、広い視点で大きくはばたいてください」と話していました。

卒業生を代表して向山凌雅さんは「コロナウイルス対策により規模は縮小されましたが、私たちの卒業式は中止されることなく行っていただけることに感謝しています。これからの世の中何が起こるかわからず、大きな壁に道を塞がれるかもしれません。そんな時こそ、この伊那北高校でみんなと一緒に努力した経験や学んだ知識を力にしてさらに前に進んでいきたいと思います」と話していました。

また、伊那北高校伝統の応援歌「天竜河畔」では、例年は肩を組みますが、今年は肩を組まずに歌いました。 -

3日から休校の市内小学校で終業式

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため3日から休校となる伊那市内の小学校で、2日に3学期の終業式が行われました。

卒業式の実施や内容について市教育委員会では、3日に臨時の校長会を開き、各学校の意向を踏まえて最終決定するとしています。

このうち伊那市の富県小学校では、校内放送を使って各教室で終業式が行われました。

富県小では、3学期は47日間を予定していましたが、コロナウイルスの影響で2週間ほど短くなりました。

塚田博之校長は、「感染症は恐ろしいし休校はうれしいことではないが、こういう時こそ皆さんの力が試されます。」と話していました。

6年生の教室では、卒業式までの過ごし方について話し合った他、来年度から県外の学校に通う児童がクラスメイトに別れを告げていました。

卒業式について富県小学校では、来賓を招かず17日火曜日に実施したいとしています。

なお、エリア内の小学校では箕輪町が4日から、南箕輪村が5日から休校となります。 -

新型コロナ感染拡大 上伊那でも休校へ

新型コロナウイルスの感染拡大で政府からの全国の小中学校の休校を要請を受け、この地域の小中学校でも臨時休校が行われます。

伊那市では、28日臨時の校長会が開かれ、対応を協議しました。

伊那市立の小中学校は3月2日は通常登校日とし、3日から休校としています。

卒業式の対応については、来週中にまとめたいとしています。

学童クラブは春休み中の申し込みをしていた場合は休校期間中も利用できます。

時間は午前8時30分から午後6時までです。

箕輪町でも臨時の校長会が開かれ、対応を検討しました。

午後3時現在、小学校・中学校ともに4日(水)から休校にするとしています。

卒業式の対応や学童については決まっていないということです。

南箕輪村でも臨時の校長会が開かれ対応を検討しました。

小学校の休校は3月5日からです。

17日は終業式で全児童登校、18日は卒業式で卒業生のみ登校となります。

中学校の休校は5日からです。

16日は終業式で全生徒が登校、17日は卒業式で卒業生のみの登校となります。

学童クラブについては、原則として各家庭での対応としていますが、やむを得ない場合は子ども館が利用できます。

開館時間は平日の午前8時から午後7時までで、利用を希望する場合は問い合わせが必要です。

上伊那の公立高校です。

伊那北高校、高遠高校、箕輪進修高校は、2日が休校、3日に卒業式を行います。

弥生ヶ丘高校は2日は午前中のみ登校、3日は休校、4日に卒業式が行われます。

伊那西高校は2日は休校、3日は登校日、4日に卒業式が行われます。

辰野高校は2日は登校日、3日と4日は休み、5日は卒業式です。

駒ヶ根工業高校は、2日・3日は休校、4日が卒業式です。

上伊那農業高校、箕輪進修高校は午後3時半現在検討中です。

-

高校入試 後期選抜志願者数発表

長野県教育委員会は、来年度の高校入学者後期選抜志願者数を27日発表しました。

上伊那8校の志願者数は次の通りです。

辰野普通は、47人が志願し、0.98倍。

商業は10人 0.5倍です。

高遠は54人 0.82倍です。

-

伊那養護学校 劇で感謝伝える

伊那市の伊那養護学校中学部1年生は、おもてなしプリンの掛け紙づくりで協力してもらった人たちに感謝を伝える劇を25日、披露しました

この日は、南箕輪村の大芝研修センターで、伊那養護学校の生徒およそ20人が、掛け紙づくりの感謝を伝える劇を発表しました。

劇は自分たちで考えたもので、悪者に盗まれた掛け紙を障がい者スポーツのフロアホッケーやボッチャで対戦して取り返すという内容です。

会場には地域住民や保護者など、およそ20人が集まり、劇を鑑賞しました。

伊那養護学校では去年の12月から、地域との繋がりを作ろうと、大芝の湯などで販売されているおもてなしプリンの掛け紙を作り、販売しました。

劇の後には大芝高原の各施設に、手作りのドライフラワーでアレンジしたリースや写真立てを贈りました。

201/(火)