-

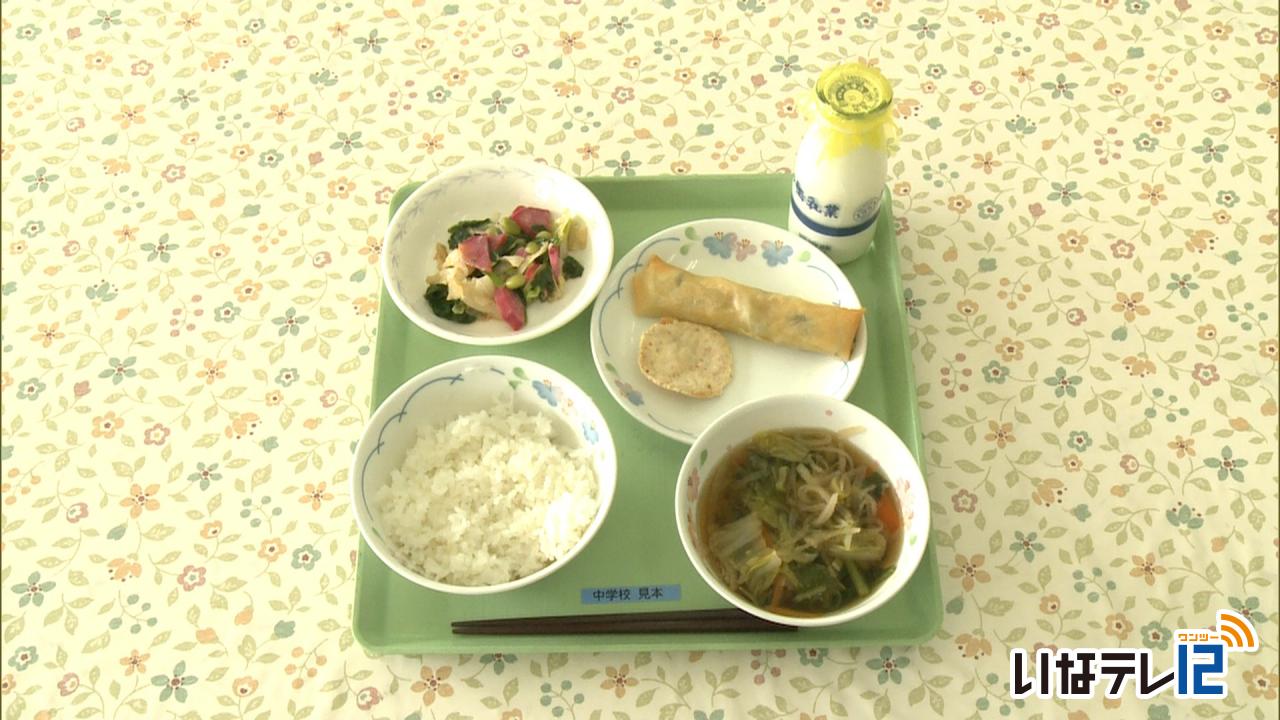

給食甲子園での入賞を報告

伊那市の長谷学校給食共同調理場の原真理子栄養教諭と調理士の柿木美幸さんは、12月8日9日に東京都で開かれた全国学校給食甲子園で優秀賞を受賞したことを昨日長谷中学校で報告しました。

21日は長谷中学校で、生徒や地域住民に給食甲子園での入賞を報告しました。

給食甲子園は、学校給食の充実を図ろうというもので、全国1701校が出場しました。

長谷小と長谷中の給食を作っている長谷学校給食共同調理場は、甲信越・北陸ブロックの代表として出場し、長谷中の生徒が作ったラー油を使った春巻きなどを調理しました。

審査の結果、地場産食材をうまく活用したとして「優秀賞」を受賞しました。

また、栄養教諭による食育授業コンテストでは原真理子栄養教諭が1位に当たる食育特別賞を受賞しました。

優秀賞を受賞した献立は、来年1月25日の給食で提供され、地域の人たちも試食に招かれるということです。

-

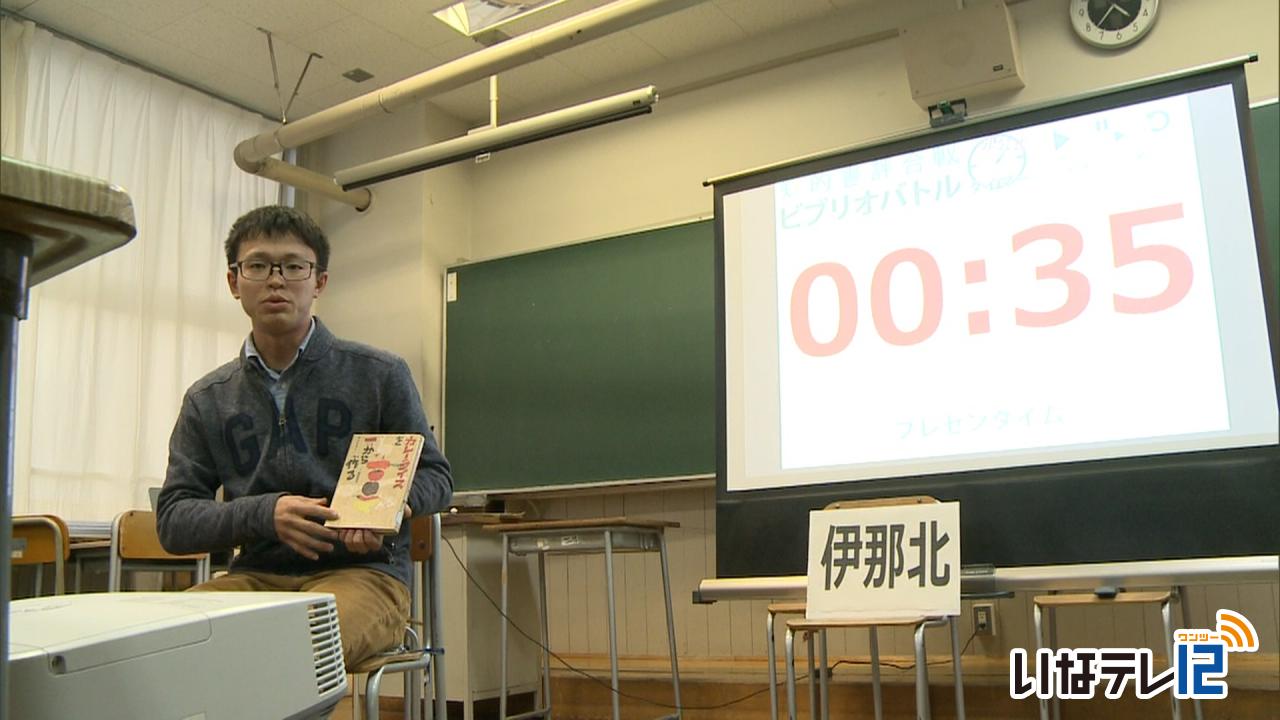

高校生が電脳ビブリオバトル

インターネットの遠隔会議システムを使って県内の高校生がおすすめの本を紹介しあう「電脳ビブリオバトル」が21日行われ、伊那北高校の生徒が紹介した本が最も読みたい「チャンプ本」に選ばれました。

ビブリオバトルは、おすすめの本を持ち寄り、5分の制限時間内にその魅力を紹介しあう「本の紹介ゲーム」で、一番読みたくなった本に投票して「チャンプ本」を決めます。

遠隔会議システムを使い県内16校が参加し、そのうちの5校が本を紹介しました。

伊那北高校の鈴木来人図書委員長は、ノンフィクションの「カレーライスを一から作る」という本を紹介しました。

5校が紹介を終えると、16校の参加した生徒が「一番読みたくなった本」に投票しました。

投票の結果、一番多くの票を獲得し、「カレーライスを一から作る」がチャンプ本となりました。

電脳ビブリオバトルは、県内の図書委員会有志が本を通して交流しようと行ったもので、今年で2回目です。

-

高校生が「わかな」でコンサート

箕輪町の箕輪進修高校の音楽同好会のメンバーは21日町内の介護老人保健施設「わかな」を訪れ歌声を披露しました。

21日は音楽同好会のメンバー8人がJ-POPや唱歌など7曲を披露しました。

これまで同好会は、校内の行事で歌を披露してきました。

メンバーの一人がこの施設でインターンシップを行った事が縁で、初めて学校以外の場所でコンサートを開きました。

音楽同好会では、これをきっかけに施設や病院などで歌を歌っていきたいとしています。

-

弥生ダンス部 全国大会へ

伊那弥生ケ丘高校のダンス部は、来年1月に東京都で開催されるダンスの全国大会「第10回全国高校ダンスドリル冬季大会」に甲信越地区代表として初めて出場します。

19日は同窓会の久保田裕子会長が学校を訪れ、ダンス部の上田陽菜部長を激励しました。

弥生のダンス部は、ヒップホップ部門に2年生15人が出場します。

大会で発表するダンスは、激しい振りつけを中心に、最後は女子高校生らしい明るく、笑顔になれる構成となっています。

練習は放課後、生徒玄関前で週6日行っていて、今は大会に向け、息の合った振付と、見ている人に伝わるダンスを目指しています。

久保田会長は「日ごろの練習の成果を発揮しがんばって下さい」と話していました。

駒瀬隆校長は「全国の舞台で弥生の名を広めて下さい」と話していました。

弥生ダンス部が出場する、第10回全国高校ダンスドリル冬季大会は来年1月18日と19日に東京都調布市の武蔵野の森総合プラザで開催されます。

-

計画策定に向けアンケート実施へ

南箕輪村は、来年度で終了する「子ども・子育て支援事業計画」の新たな計画策定に向けて、年度内にアンケート調査を実施します。

17日夜は村役場で子ども・子育て審議会が開かれ、保育・教育関係者や保護者など、委員10人が出席しました。

アンケートは、保護者の就業状況や子育ての環境、教育に関する要望などを聞くもので、村内の保育園・幼稚園・小学校に通う子ども、およそ2,000人の保護者を対象に2月頃実施する予定です。

このアンケートの結果を元に、来年度、1年間かけて審議会が計画を策定します。

宮下努会長は「子ども達が健全に育っていける環境づくりのために考えていきましょう」と話していました。 -

木下山車飾保存会 準備進む

箕輪町木下の箕輪南宮神社で来年1月12日と13日に行われる初祭りに向けて、木下山車飾り保存会の準備が大詰めを迎えています。

18日は、JR木ノ下駅前で保存会の会員14人が準備を進めていました。

保存会では、毎年初祭りに向けて、木ノ下駅前と南宮神社の境内に合わせて6つの舞台を設けて山車を飾っています。

駅前には、古事記・天岩戸の一場面、岩に隠れてしまった天照大神を、3人の神様が岩をあけて天照大神を鏡に映すという場面が再現されます。

南宮神社の境内の舞台の1つでは、京都五条大橋で出会う弁慶と牛若丸のシーンが再現されます。

保存会では11月12日から作業をはじめ、ほぼ毎日舞台や人形づくりなどの準備をしてきました。

初祭りは、来年1月12日と13日に行われます。

木ノ下駅前の山車飾りは、19日に完成する予定で、イルミネーションも点灯されます。

-

保護者を対象にした就活セミナー

これから就職活動を行う子どもがいる保護者を対象にした就活セミナーが15日に、伊那市のいなっせで開かれました。

セミナーでは、就職や転職支援を行っているキャリアコンサルタントの福盛二郎さんが講師を務め、上伊那の就活事情などについて話しました。

福盛さんは、就活で保護者が子どもにできることについて、「まずは親に相談できる環境をつくることが1番です」と話していました。

セミナーは、南箕輪村が上伊那の市町村と連携して開いたもので、およそ40人の保護者が参加しました。

セミナーでは他に、企業の人事担当者が採用する上でどんなところを見ているかなどについて話しました。

29日には、これから就職活動を始める学生が上伊那の企業について知るイベント「かみいなシゴトフェス」が開かれることになっています。 -

児童がトンネル工事を見学

伊那市の伊那北小学校の児童は14日、現在工事が進められている国道153号伊那バイパス野底福島トンネルを見学しました。

14日は伊那北小学校の3年生77人が社会見学の一環として

地元で進められている工事を見学しました。

見学では工事担当が使っている建設機械や重機などについて説明していました。

トンネルに入ると担当者が工事の方法などについて話をしていました。

また児童の「1日にどれくらい掘ることができるのか」という質問には「2メートルほどです」と答えていました。

野底福島トンネルは全延長が約167メートルで現在80メートルほどまで進み貫通は来年2月上旬を予定しています。

伊那北小学校では来週も学年ごとに工事を見学し来年1月20日には一般の見学会も予定されています -

第57回上伊那高等学校美術展

上伊那8校の高校の美術クラブの生徒たちの作品が並ぶ第57回上伊那高等学校美術展が伊那文化会館で開かれています。

会場には、駒ヶ根工業高校を除く上伊那8校の高校の生徒74人の作品が並んでいます。

1・2年生が主体ですが、3年生が出品している高校もあります。

自画像や身近にあるもの、空想の世界などを描いた油絵や水彩画、デザイン画などが並びます。

また、演劇部の舞台のために制作した階段や、オブジェ、切り絵で作った立体アートなども並びます。

指導教諭は、「高校生が今の自分たちの心象を表している。高校生の内面を代弁している」と話していました。

この第57回上伊那高等学校美術展は16日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

-

伊那まつり8月3日・4日開催

伊那まつり委員会がきょう伊那市役所で開かれ、来年の伊那まつりは8月3日と4日に開催される事が確認されました。

12日は伊那市役所で伊那まつり委員会が開かれ、来年度の第62回伊那まつりの日程が確認されました。

開催日は例年どおり8月の第一土曜日と日曜日の8月3日・4日で確認され、祭りの内容については今後、実行委員会で詳細を決めていくとしています。

委員会ではこの他に、今年の伊那まつりについて反省が行われました。

市民おどりでの熱中症対策の検討や、花火の市民からの協賛金について各区への周知期間が短かった事が報告されました。

-

信大 山ぶどうワイン販売

信州大学農学部の学生が栽培した山ぶどうを使ったワインが完成し12日から販売が始まりました。

南箕輪村の信大農学部生産品販売所で12日からワインの販売が始まりました。

ワインに使われている山ぶどうは、植物資源科学コースの2・3年生が実習の一環で栽培したものです。

およそ40アールの圃場で、4月から毎週管理を行い10月初旬に収穫をしました。

今年は山ぶどうにとっては当たり年で、春から初夏にかけて天候が安定した事で房が大きくなり、夏に暑い日が続いた事で実は濃厚で糖度が増したという事です。

およそ4トン収穫し、そのうち2.7トンをワイン用に仕込みました。

信大農学部の山ぶどうワインは全部で2500本完成しました。

価格は720ミリリットル入りが2,200円、360ミリリットル入りが1,300円で、農学部の生産品販売所で購入することができます。

-

高遠藩主に提供『殿様御膳』 味わう

1845年に高遠藩主・内藤頼寧(ないとうよりやす)が食べた料理を再現した「殿様御膳」の一般向けの提供が11日から伊那市高遠町の農家食堂こかげで始まりました。

この日は殿様御膳を予約した9人が店を訪れました。

ぶりの照り焼きやマグロの刺身、エビや松茸など豪華な料理が、当時の文献を元にした味付けで提供されました。

味わった人たちは「当時のお殿様の食事を再現してもらえて、味わうことができてとてもありがたい」「現代の食事が濃い味付けが多いので少し薄味に感じるが、素材の味を感じることができるし、その当時をイメージしながら食べています」などと話していました。

江戸時代に行われた参勤交代で、高遠藩の藩主らは御堂垣外宿を通って江戸と高遠を行き来していたと言われています。

再現された殿様御膳は、1845年8月29日に江戸から帰ってきた高遠藩主・内藤頼寧が食べたとされる料理です。

スタッフの1人が現在も残る本陣跡に住んでいて、当時の御用書きを見つけたことから、殿様に提供した味を再現しました。

藤澤宗子代表は「当時の味をつないでいく意味でもいろんな人に味わってもらうことができてうれしいし、『素材の味を感じることができる』と言ってもらえて良かった」と話していました。

殿様御膳は1食7,000円で、予約のみの提供となります。

手間がかかるため、少人数での提供は予定していません。 -

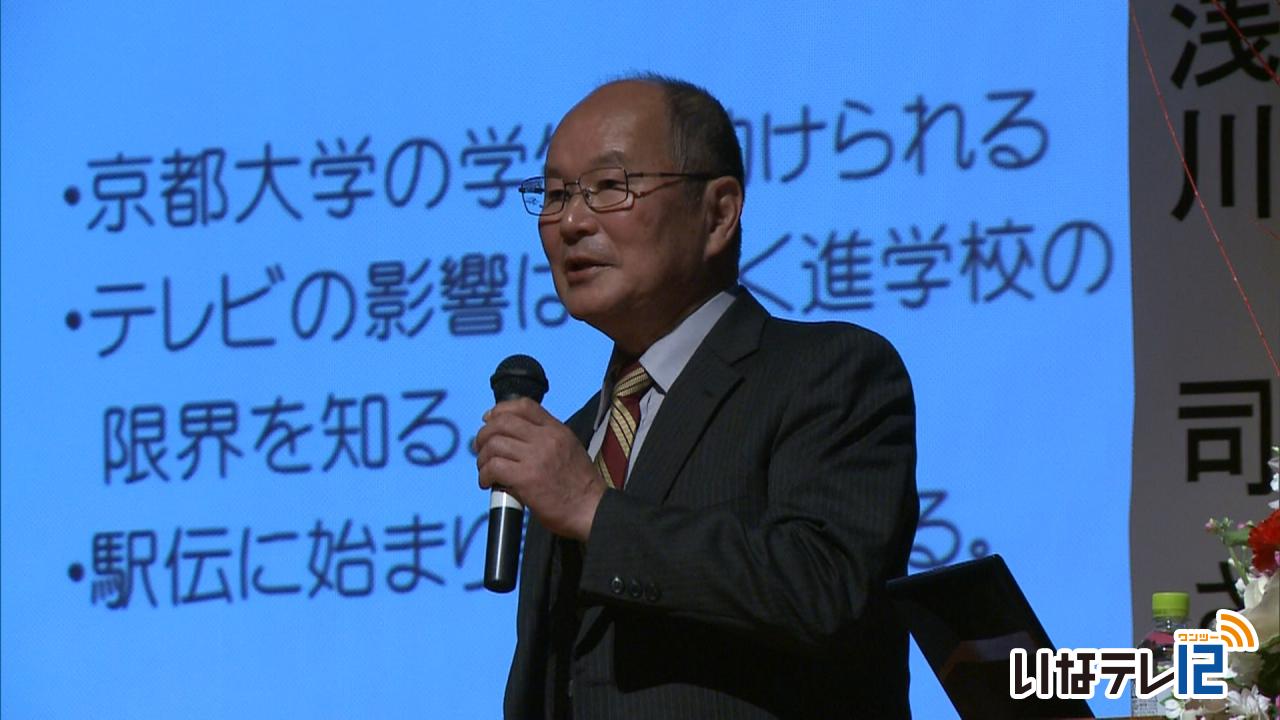

元五輪リュージュ監督浅川さん講演

上伊那PTA研修会が9日南箕輪村民センターで開かれ、元長野東高校校長でソルトレークオリンピックリュージュ競技の監督を務めた浅川司さんが講演しました。

研修会では、浅川さんが「子どもを通して学んだこと」と題して講演しました。

浅川さんは、昭和50年に伊那北高校に着任、陸上部顧問を務めました。

熱心に練習に取り組んだ生徒が全国大会に出場した例を紹介し、「自分で目的をもって練習に取り組む選手は強くなる」と話していました。

研修会は、上伊那PTA連合会が開いたもので、会場には上伊那のPTA役員などおよそ200人が集まりました。

-

高校再編に関する要請書を校長会に提出へ

住民有志でつくる高校再編を考える上伊那の会は10日記者会見を開き「高校の再編案について生徒会やPTAも参加する形で考えることなどを要請する文書を校長会に提出することを決めた」などと述べました。

高校再編を考える上伊那の会代表の宮下与兵衛さんは再編案について一部新聞報道で校名が報じられたとしたうえで、「校長が自分のいる学校の将来像について考えることは当然だが校長会が上伊那全体の再編案をつくったということになると住民はそれは県教育委員会の了承によるものと考えざるを得ず再編に大きな影響を与える」と話していました。上伊那の校長会長で上伊那農業高校の藤江明雄校長は取材に対し「高校再編は校長会として議論している段階で具体的な学校名までは言及していない」としています。

-

高校生も参加 オペラ「愛の妙薬」

イタリアのオペラ「愛の妙薬」が9日伊那文化会館で上演されました。

オペラには南信地域の高校生でつくる合唱団も出演し舞台を盛り上げました。

「愛の妙薬」はイタリアオペラの名作で1832年にミラノで

上演されました。

美しい農場主の娘に恋をした若い農夫が偽りの惚れ薬を飲むことで繰り広げられる喜劇です。

いかさま師の薬売りが登場する場面では南箕輪村の伊東由香バレエ教室に通う子どもらが歌声や演技を披露しました。

恋敵の兵士に娘を奪われる場面では南信地区の高校生による合同合唱団が舞台を盛り上げていました。

歌劇「愛の妙薬」は伊那文化会館の30周年記念事業として行われたもので世界で活躍する日本人歌手によるオペラを、独自の演出を加えて上演されました。

-

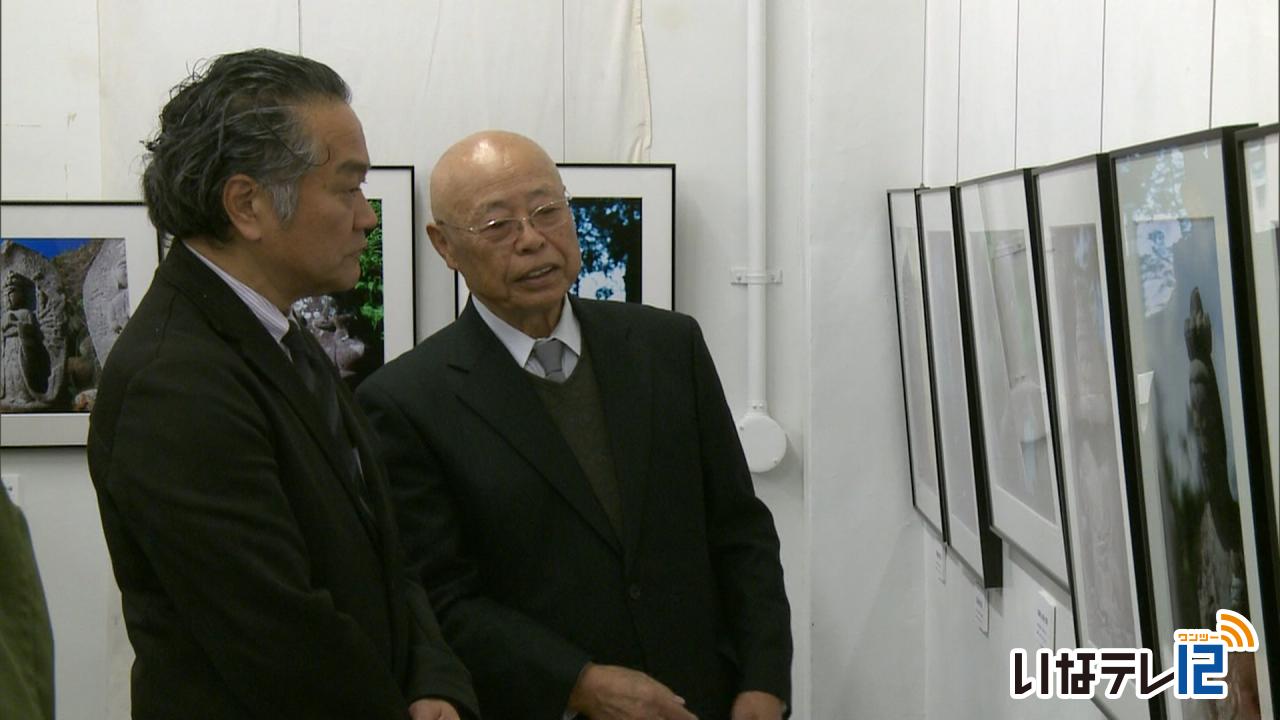

宮島さん貞治の石仏写真展

飯田市在住の写真家宮島功さんが撮影した守屋貞治の石仏の写真展が伊那市創造館で開かれています。

会場には、宮島さんが撮影した守屋貞治の石仏の写真60点が展示されています。

県内を中心に遠くは山梨県の貞治の石仏を撮影しました。

現在78歳の宮島さんは、40歳の時に独学で写真を撮りはじめ、55歳で宮島写真研究所を設立、現在は地元の新聞で作品を発表しています。

写真活動の集大成として2年前から貞治の石仏を撮り始め、今回写真展を開きました。

撮影を通じて貞治の生きざまを追い、「慈悲の表情」にこだわり撮影してきたということです。

写真展「石仏師 守屋貞治 慈悲の旅路」は来年1月14日まで伊那市創造館で開かれています。

-

給食甲子園で長谷調理場が優秀賞

8日と9日の2日間、東京都で開かれた全国学校給食甲子園に甲信越・北陸ブロック代表として出場した長谷学校給食共同調理場は、優秀賞を受賞しました。

9日は調理の過程や味の審査が行われ、大会の様子がインターネットでライブ配信されました。

決勝に出場したのは全国1701校の中から4回の審査を通過した12校です。

出場した各校は60分の時間内に6人分を調理しました。

長谷中と長谷小の給食を作っている長谷学校給食共同調理場から出場したのは栄養教諭の原真理子さんと調理員の柿木美幸さんの2人です。

献立は長谷中の生徒が作ったラー油を使った春巻き、アマランサスともちきびが入った「雑穀せんべい汁」、「旬野菜の彩り和え」などです。

春巻きのレシピは生徒が考えたもので、献立全体で38品目と多くの食材が使われています。

全国学校給食甲子園は、学校給食の充実を図ろうとNPO法人21世紀構想研究会が2006年から開いていて、第1回大会では長谷学校給食共同調理場が優勝しています。

審査の結果、長谷学校給食共同調理場は特にうまく地場の食材を活用したとする優秀賞を受賞しました。

また、8日行われた食育授業コンテストで最も優れた授業を行ったとして、原栄養教諭に特別賞が贈られました。

尚、優勝は兵庫県から出場した給食センターでした。

-

古い地名調査最終報告会

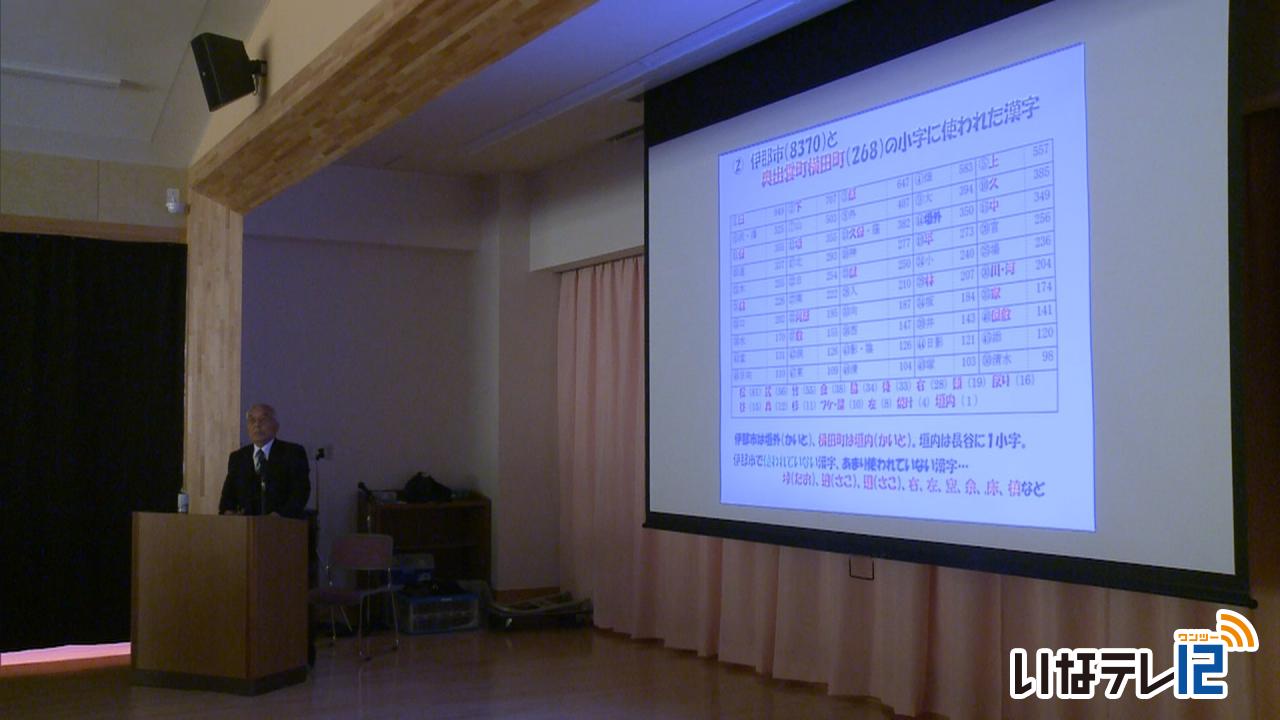

伊那市が平成24年度から進めてきた「古い地名調査」の最終報告会が1日、防災コミュニティセンターで開かれました。

報告会では、伊那市教育委員会の竹松亨さんがこれまでの調査内容のまとめを報告しました。

調査によりますと、伊那市の小字名は現在8370あります。

小字名に使われている漢字は、田が一番多く949、次いで下が707、原が647、畑が583となっています。

竹松さんは「人々は日常生活の中から言葉を選び、地名をつけ、人と交わりを深くし、生活を豊かにしてきたのではないか」と話していました。

古い地名調査は、伊那市が平成24年度から取り組んでいるもので、今年度が最後となります。

市内全域に84の調査グループがあり、調査員は828人、これまでに83冊の報告書が提出されています。

報告書は市立図書館などで見ることができ、市では「歴史の学習などに活用してほしい」としています。

-

ニシザワ文芸コンクール

株式会社ニシザワが主催する、上伊那の小中学生を対象にした読書感想文のコンクール「ニシザワ文芸コンクール」の表彰式が8日、伊那市創造館で行われました。

最優秀賞は、小学校低学年の部で箕輪中部小学校3年の小野珠実さん、小学校高学年の部で、高遠北小学校5年の福嶋文さん、中学校の部で、春富中学校1年の武田岬樹さんの作品が選ばれました。

この日は最優秀賞を含む17人に、株式会社ニシザワの荒木康雄社長から賞状が手渡されました。

主催したニシザワは、本屋として大正13年に創業しました。

本を読むことで子どもの健全育成に繋げようと15年前からコンクールを開いています。

荒木社長は「胸に迫ってくる作品が多く感動した。たくさんの本を読んでこれからの人生に活かしていってほしい」と話していました。

コンクールには、上伊那の小学生334人と中学生859人の合わせて1,193人から応募がありました。 -

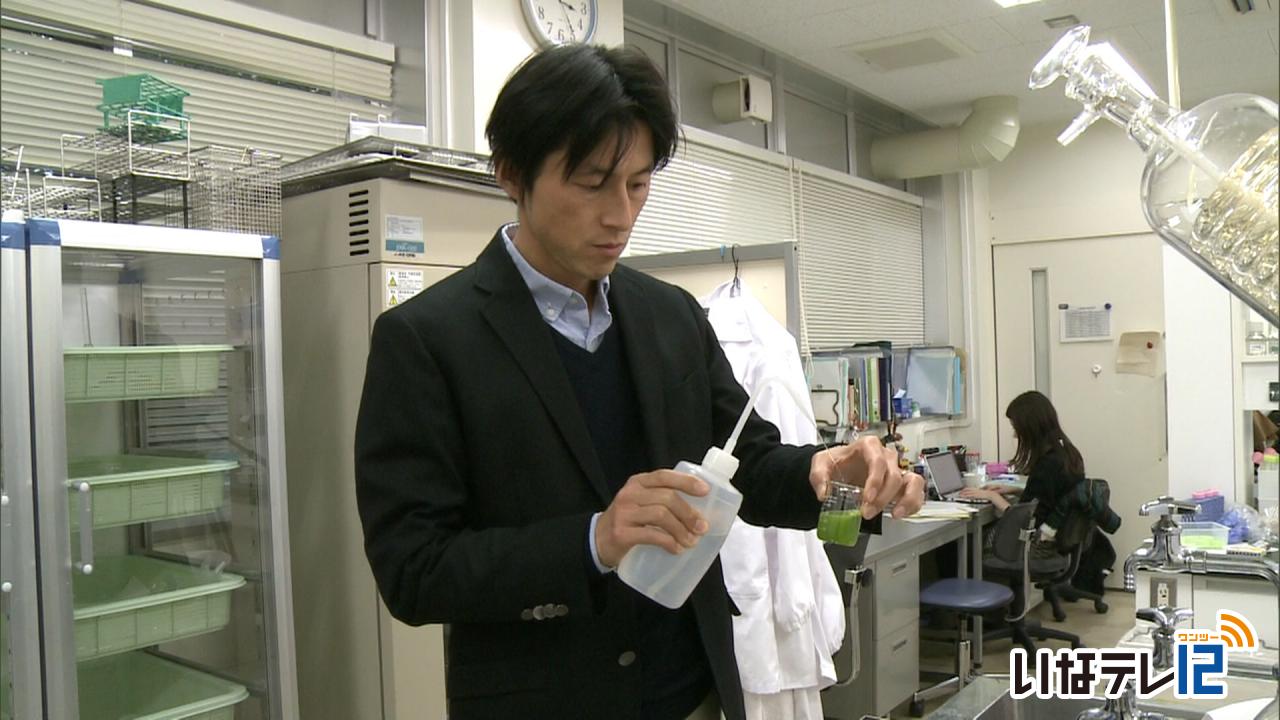

信大 青汁の研究講座設置

南箕輪村の信州大学農学部はヤクルトヘルスフーズ株式会社からの寄付を受け青汁の成分や健康機能について研究する「ヤクルトヘルスフーズ青汁健康長寿研究講座」を12月設置しました。

研究を中心に行うのは食品化学研究室の片山茂准教授です。

片山准教授によりますと青汁は「体にいい」というイメージはありますが、その機能についてはあまり知られていないという事です。

研究講座では2年かけて、青汁の成分分析や遺伝子レベルでの研究を行い「どの成分」に「どんな効能があるか」を解明していく予定です。

信大とヤクルトの青汁の共同研究は平成23年から行われています。

これまでより規模を広げスピード感を持って研究を進めていこうとヤクルトが信大に2年間で2千万円の寄付を行い、信大は専門の講座を設置して研究を行います。

講座の研究成果はホームページや公開講座などで発表される予定です。

-

経営者に地域貢献を聞く

伊那北高校の1年生は、総合学習で地域課題の解決について学んでいます。

7日は、地元企業の社長から企業が行っている地域貢献などについて話を聞きました。

「地域のリーダーから学ぶ」と題し、パネルディスカッションが開かれました。

話をしたのはサン工業の川上健夫社長、ナパックの鈴木隆社長、フォレストコーポレーションの小澤仁社長の3人です。

川上さんは「中小企業の技術力でも、大手を指導する力を持っている」と話し生徒達に「自分の特徴を捉え、個性を伸ばしてほしい」と話していました。

小澤さんは「都会からの移住希望者をターゲットとした家づくりを提案している」と話し長野県には多くの製造業がある事から、「若い世代の移住も仕掛けていきたい」と話していました。

生徒からは、企業が行っている地域貢献について質問が出されました。

ナパックの鈴木さんは「災害時の備蓄品確保や環境整備、地区の役員を受けている社員の就業時間に配慮している」と話していました。

また全員が気軽に意見を出せるよう、グーグルの機能を使い、スマートフォンで感想を打ち込んでいました。

伊那北高校の1年生は、防災や人口減少などの地域課題の解決方法について考えています。

今回は地域のリーダーの話を聞き、地域おける企業の役割や地域貢献について学ぼうと企画されました。

来年2月には、課題解決の発表会を予定しています。

-

上農3年生 大芝パンフ制作へ

南箕輪村の上伊那農業高校の3年生は、大芝高原をPRするパンフレットやプレゼンテーション用の資料を制作します。

5日は農業情報処理の授業を選択している3年生23人が大芝荘や味工房などを取材しました。

生徒達は7つのグループに分かれ、施設のアピールポイントや売れている野菜、お勧めのサービスを取材したり、写真を撮っていました。

大芝荘では、職員からイルミネーションなどのイベントを企画する事で県外からの集客につなげているなどと説明を受けていました。

上伊那農業高校では情報処理を学ぶ中で、大芝高原について情報発信しようと今回初めてパンフレットなどの制作に取り組みます。

パンフレットやプレゼン資料は来年1月16日までにまとめ、23日に大芝高原の職員を対象にした発表会を開く予定です。

-

功労表彰の2人が受賞報告

伊那市山寺の小牧文敏さんと阿部凱人さんは、社会体育の分野で功労があったとして、長野県教育関係功労者表彰を、このほど受賞しました。

4日は2人が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。

伊那市山寺の小牧文敏さん(80)は、伊那北高校で甲子園に2度出場した経験を活かし、KOAソフトボール部の監督を経て県のソフトボール協会理事長や副会長を歴任し、現在は顧問を務めています。

ソフトボールの普及や発展に功績があったとして表彰されました。

小牧さんは「本当にうれしく思います。みなさんのおかげで受賞することができました」と話していました。

伊那市山寺の阿部凱人さん(77)は、伊那北高校卓球部で松商学園を破り県大会で優勝するなどの経験を活かし、県卓球連盟の副理事長や上伊那卓球連盟の理事長などを歴任し、現在は会長を務めています。

卓球を通じて社会体育の振興に寄与したとして表彰されました。

阿部さんは「周りのみんなの支えがなければここまで続けてこられなかった。本当に感謝しています」と話していました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では他に、伊那市富県の北澤喜宏さんが学校教育功労を、伊那市境の前沢慈名さんが学校保健功労を受賞しています。 -

中国人留学生と餃子づくり

南箕輪村の信州大学農学部に留学している中国からの留学生と餃子を作って交流するパーティーが4日、伊那市の西箕輪公民館で開かれました。

この日は、中国からの留学生、金根さんと謝騁昊さんの2人を迎えて15人が餃子作りをしました。

主催した伊那日中友好協会は、日本と中国になじみ深い料理「餃子」を通して両国の交流を深めようと、伊那餃子会の協力のもと去年から行っています。

地元産の野菜を使った具を、皮で包んで焼いたり茹でたりしました。

作りながら、お互いの食文化の違いなどを話していました。

伊那日中友好協会では「文化の違いや共通点を、食を通して知ることができた。これからも交流の輪を広げていきたい」と話していました。 -

迫力の響き「ニッポンドド御祭」

国内外の太鼓グループが一堂に集まり、3年ごとに1度開催される祭り「ニッポンドド御祭」が2日、伊那市の伊那文化会館で行われました。

県内を中心に、東京や神奈川、茨城など1都10県と、海外ではニュージーランドから、およそ400人の太鼓の打ち手が伊那市に集まりました。

60近くの太鼓グループが参加するこの祭りは、団体の垣根を越えて、合同で演奏を披露するのも魅力のひとつです。

関東合同の発表では、およそ100人がステージにあがり、「ドッコイ、ドッコイ」という掛け声に合わせて太鼓を打ち鳴らしていました。

会場にはおよそ1,400人が集まり、迫力ある演奏に聞き入っていました。 -

高遠町歴史博物館に有賀新館長

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館の新しい館長に、伊那市出身で名古屋市立大学で学部長などを務めた有賀克明さんが就任しました。

1日は市役所で辞令交付式が行われ、笠原千俊教育長から有賀さんに人事通知書が手渡されました。

有賀さんは伊那市手良出身で、現在は南箕輪村在住の70歳です。

名古屋市立大学人文社会学部で教授や学部長などを務めました。

笠原教育長は「さらに人々に親しまれる博物館となるよう期待しています」と訓示しました。

有賀さんの任期は来年11月30日までの1年間です。

-

伊那市民吹奏楽団 第40回定演

伊那市民吹奏楽団の第40回定期演奏会が24日伊那文化会館で開かれました。

今年は40回記念として世界的に活躍するプロの演奏家との共演が行われました。

約60人の団員と共にドラム奏者の岩瀬立飛さんと、ハワイ生まれのトラペット奏者エリック・ミヤシロさんが演奏しました。

伊那市民吹奏楽団は昭和51年に発足しました。

初めての定期演奏会を昭和53年に開き、今年で40回目となります。

伊那市を中心に上伊那の10代から50代までの約60人が所属し、週2回練習を行っています。

伊那市民吹奏楽団は「いい音楽をしよう」をモットーに活動していて、「日々練習を重ね調和のとれた響きを大切にしていきたい」と話していました。

-

美篶小 昔の道具を体験

伊那市の美篶小学校の子供たちは、昔の人々の暮らしや仕事を、30日体験しました。

外では熱した鉄をハンマーで打つ鍛冶やトウモロコシの実を手動の機械で取り分け、家畜の餌を作る体験などが行われました。

美篶小学校では毎年開校記念日の12月1日に美篶小資料館にある道具を体験学習に役立てようと資料館運営委員会がこの体験教室を行っています。

今年は、12月1日が土曜日の為、30日に行われました。

体育館では縄ないや竹細工の体験も行われました。

縄ないではお年寄りから「力を入れこすり合わせるようにすると縄がなえます」等とアドバイスを受けていました。

美篶小資料館運営委員会では、「体験を通して地域の歴史を知る事で郷土愛に繋がればうれしい」と話していました。

-

高遠町歴史博物館館長に有賀さん

伊那市教育員会が公募していた高遠町歴史博物館の新しい館長に伊那市出身で南箕輪村在住の有賀克明さんが来月から就任します。

有賀さんは伊那市手良出身で昭和23年生まれの70歳です。

名古屋市立大学人文社会学部教授や人文社会学部長を務めました。

有賀さんは「市民が作る歴史博物館が必要だ。歴史が見え、その時代の自分がそこに見える場所にしていきたい」と話していました。

就任式は12月1日に行われることになっています。

-

伊那出身 化学の権威 向山さん死去

伊那市手良出身で、有機合成化学の世界的権威・向山光昭さんが、17日肺炎のため亡くなりました。91歳でした。

伊那市手良中坪出身の向山さんは、昭和2年生まれで、昭和23年に東京工業大学を卒業、昭和38年には東京工業大学の教授になりました。

有機合成化学の研究に取り組み、昭和48年には向山アルドール反応と呼ばれる化学反応を発見し、新しい医薬品や農薬の合成に活用されました。

平成9年には文化勲章を受章しました。

平成5年には手良公民館の文化講演会で話をしました。

講演を聞いた当時の手良小学校の卒業生が学校に建てた石碑が今も残っています。

石碑には文化講演会で向山さんが話した「素直さと・明るさと・情熱を」の文字が刻まれています。

手良野口在住で、元藤沢薬品(現アステラス製薬)社員の矢澤久豊さん81歳は、研究員時代に向山さんから指導を受けたということです。

矢澤さんは「紙に書くだけでなく実際に手を動かして、失敗したものはそのままにせず、しっかり解析すること、そんなことを教わった。とてもおもしろい分野なので、向山さんの遺志を継ぐ若い研究者が育ってくれればうれしい」と話していました。

向山さんの葬儀は近親者のみで行ったということです。

201/(火)