-

親子科学工作教室

携帯電話に使われているモーターを使ってロボットを作る親子科学工作教室が、南箕輪村の南信工科短大で8日に開かれました。

教室では、作ったロボットで相撲をしていました。

モーターの振動を、ボール紙の裏に貼った歯ブラシの頭に伝えてロボットを動かす仕組みです。

工作教室は、南箕輪村公民館と南信工科短大の連携講座として開かれたものです。

今日は村内の小学生を中心に6組13人の親子が参加し、南信工科短大の千葉隆史准教授が講師をつとめました。

子ども達は、歯ブラシを付ける位置や毛の長さを変えながらロボットの動きが良くなるよう工夫していました。

村公民館では、幼いうちから科学に親しみ、ものづくりの楽しさを知ってもらいたいと話していました。

-

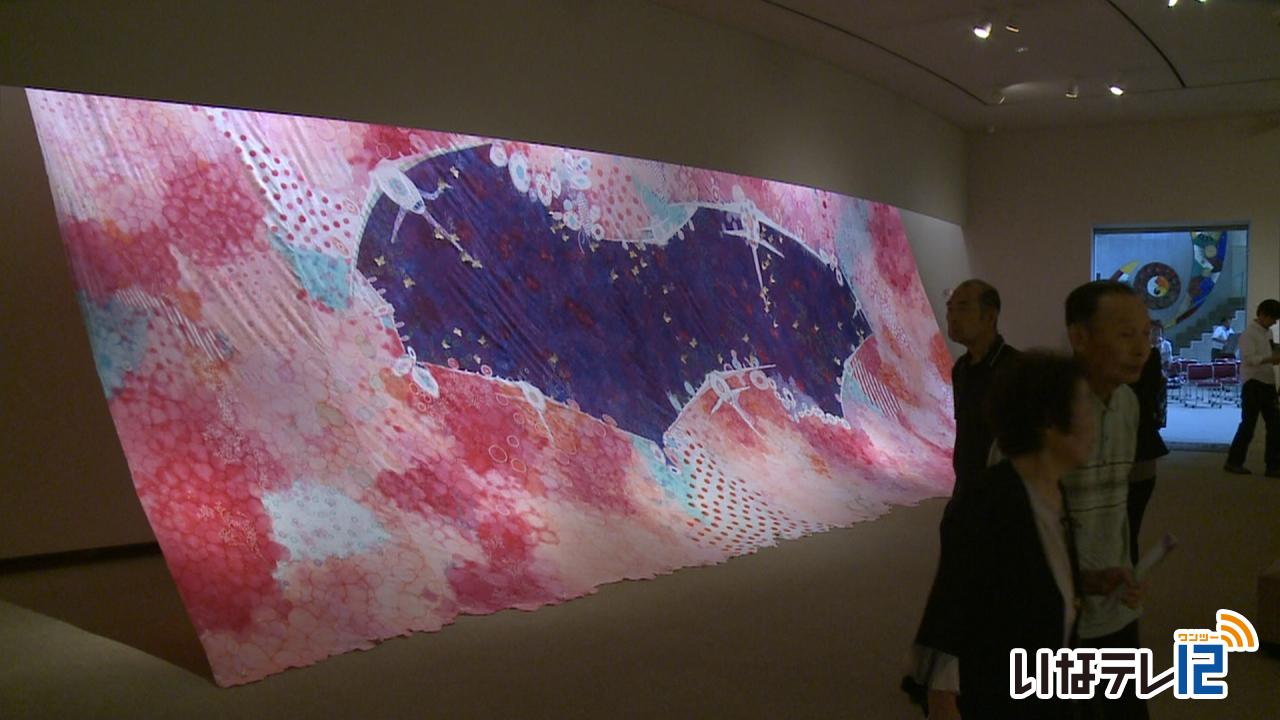

若手アーティスト展 現代染色の世界

20代から30代までの若手作家5人による染色作品の展示会「現代染色の世界」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で今日から始まりました。

会場には、若手作家5人による染色作品14点が展示されています。

この展示会は、若手作家の発表の場として平成27年から始まり、今年は「染色」をテーマに開かれました。

企画から携わったという高遠町出身の藤沢まゆさんは、大漁旗の制作に使われる「筒描き」という技法を使った作品を展示しています。

2007年に制作したこちらの作品は高遠町の冬の夜空をイメージしているということです。

群馬県在住の大竹夏紀さんは「ろうけつ染め」という技法を使って女性の姿を描いています。

北海道在住の樫尾聡美さんは、色をにじませる独特の技法を使って、横10メートル、縦4メートルの作品を制作しました。

石川県在住の安達大悟さんの作品は、板締め絞りという技法を使ったインスタレーション作品で、音をイメージして70メートルほどの布を染めたということです。

このほか、大阪府出身の小倉和さんの作品も展示されています。

「現代染色の世界」は10月21日(日)まで信州高遠美術館で開かれています。

15日と10月20日には染色のワークショップも予定されています。

-

11時間保育料諮問

伊那市は来年度から市内の公立保育園で11時間保育の認定を始め、利用料の引き下げを諮問しました。

現行の8時間保育の利用料に未満児は千円、3歳以上は5百円を加えた金額が11時間保育の利用料となります。

5日は白鳥孝市長が子ども・子育て審議会の倉澤邦弘会長に、11時間保育の利用料を諮問しました。

伊那市では今年度から11時間保育を実施していますが、利用料は8時間の保育料に延長料金を追加していました。

市では、保育サービスの充実を図る為、来年度から11時間保育の認定を新たに設け保育料の引き下げを行います。

11時間の利用料は現行の8時間に未満児は千円、3歳以上は5百円を加えた金額で、県内の19市や上伊那の中で最も低い金額となっています。

利用が多い12階層で3歳以上の子どもを11時間預けた場合の利用料は今年度の26,000円から23,500円に引き下げられます。

5日の審議会では、市の諮問に対し賛成多数で了承する事を決めました。

市長への答申は7日に行う予定で、伊那市では利用料に関する条例施行規則の改正を行い、来年4月から施行する予定です。

-

老松場1号墳は「前方後円墳」

関西大学と伊那市教育委員会が調査を進めている伊那市東春近の老松場古墳群の1号墳が前方後円墳であることがわかりました。

前方後円墳は、上伊那では2例目です。

1日は調査にあたった関西大学文学部考古学研究室の学生や教授らが、集まった地域住民に先月行った調査の結果を説明しました。

1号墳で調査を行ったところ、表面に石を敷き詰める「葺石」の装飾が施されていることがわかりました。

古墳のくびれ部では、葺石の敷き詰め方が曲線の部分と直線の部分で交わっています。

これまで前方後方墳の可能性が残っていましたが、この敷き詰め方の形から、「前方後円墳である」としています。

前方後円墳は上伊那では2例目、時代は南信最古の可能性が高いとしています。

また、石は、丸い形から「河原の石」だとしています。

今後の調査では石の種類や、墓穴の規模などについて調べるということです。

伊那市教育委員会では、いずれこの場所を古墳の学習ができる公園にしていきたいとしています。

-

高遠高校の文化祭「兜陵祭」

伊那市高遠町の高遠高校の文化祭、兜陵祭が、1日と2日の2日間の日程で行われています。

今年のテーマは、「さわげ!~田舎で後悔を残せない~」です。

初日の1日は、体育館でクラスごとの発表が行われたほか、2日の決勝を前に腕相撲大会の予選が行われました。

力自慢の14人が熱戦を繰り広げ、会場からは声援が送られていました。

今年の文化祭では、全校生徒が一緒に作業する機会を設けたという事です。

生徒玄関前の門柱には、全校生徒約320人全員の手形とともにイニシャルが描かれた看板が設置されました。

兜陵祭は2日までで、一般公開は午前10時から午後3時までとなっています。

-

箕輪町キャリア教育フォーラム

箕輪町のキャリア教育の推進について考える5回目のフォーラムが30日町文化センターで開かれました。

フォーラムは町教育委員会や町内の事業所でつくる「キャリア教育推進協議会」が開いているもので、町内の小中学生が学習の成果などを発表しました。

5月に職場体験をした箕輪中学校の2年生は、仕事を通して感じた事を劇にして発表しました。

生徒達は、「積極的に挨拶する事が大切だ」、「思った事を口に出し、コミュニケーションをとる事が必要だ」などと発表していました。

箕輪西小学校の4年生はふるさとについて学習していて、地域の農家や工場などを見学しました。

箕輪中部小学校の特別支援学級の児童は近くの農家の協力で梅の収穫体験や加工品づくりを行いました。

唐澤義雄教育長は「それぞれ活動内容は違うが思いが伝わってきました。自分たちの経験を後輩に伝え、キャリア教育の積み上げをしてください」と挨拶しました。

また、中学生と事業所の意見交換会では職場体験を通じて感じた事や仕事のやりがい、将来町内で働きたいかなどについて話し合いました。

箕輪町では毎年中学2年生が職場体験学習を行っていて、今年度は85の事業所が受け入れたということです。

-

高校再編 同窓会から聴取

県立高校の第2期再編に向けて、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、各高校の同窓会から意見の聞き取りを始めました。

初日の30日は、上伊那農業高校同窓会から意見を聞きました。

松澤嶛同窓会長は、「他地域で再編統合した学校の状況などを見て、どういう成果や運営が見込めるか検証する必要がある」と話していました。

県は、上伊那の中学校卒業者数について、2017年度の1,856人に対して、2030年度には20%減の1,494人になると予測しています。

また、農業、工業、商業の各専門学科が分散していて、今後の少子化が進行する中で、学科の一層の小規模化が危惧される状況にあるとしています。

同窓会への意見の聞き取りは31日に3校行われ、残りの4校は9月3日と4日に実施されます。

4日には、上伊那地区高等学校長会からも話を聞くことになっています。

今回出された意見は、9月27日に開かれる第3回協議会で示されることになっています。 -

新山小学校で水泳参観

伊那市の新山小学校で、児童がこの夏の水泳の授業のまとめとして保護者に成果を発表する水泳参観が、29日に行われました。

全校児童42人が参加し、保護者の前で学年ごと競技を行いました。

このうち、高学年競技では、5年生と6年生がクロールで50メートルを泳ぎ、自己記録更新を目指していました。

新山小学校では、今年、水泳の外部講師を招き息つぎの仕方など基本的な動作を指導してもらったという事です。

プールサイドからは声援が送られていました。

新山小学校でのプールの授業は30日までとなっています。

-

南箕輪小4年生 農業用水学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は地元の農業用水に関する施設を、29日に見学しました。

4年3組と4組の児童57人が農業用水に関係する施設5か所を見学しました。

このうち北原のパセリ農家、池田政幸さんのハウスでは農業用水がどのように使われているかを学びました。

地中にうめられたバルブをひねるとホースの中を水が流れます。水は直径0.3ミリの穴が開けられたハウスの中のパイプを流れ、霧のようになってパセリに行き渡る仕組みです。

池田さんは「4月から10月まで雨の日を除く毎日、この方法で水やりをしていて、年間千トンの水を使っている」と話していました。

このハウスでは、田んぼで使った残り水などをためてくみ上げる揚水機場から、地中を通って各農家へと送られている水を利用しているという事です。

池田さんは「今年の猛暑で水不足が心配された地域もあるので水の大切さを改めて感じた」と話していました。

見学会は上伊那地域振興局などが毎年小学校4年生を対象に行っているもので、10月まで6校で見学が予定されています。

-

再編考える上伊那の会 発足

第2期高校再編に向け検討を進める「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」に対し、会議の公開などを求める「高校再編を考える上伊那の会」が27日の夜、発足しました。

この日は伊那市防災コミュニティセンターに教職員や高校同窓会員などおよそ50人が集まり、「高校再編を考える上伊那の会」を発足させました。

上伊那広域連合長から委嘱された有識者や一般公募などの委員でつくる「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」は、再編を前提に今年6月から検討を進めています。

5回の会議で地域の方向性をまとめる計画で、来年2月までの残り3回の会議が予定されています。

発足した会では協議会に対して、全ての会議を公開すること、協議会主催の住民説明会を開催すること、再編ありきで検討を進めないこと を要望することが決まりました。

宮下与兵衛会長は「まだみんなよく知らない状態で議論が進み、気づいたら母校がなくなっている、ということがあってはならない。この会を発足させることができたのはとても良かった」と話していました。

この日は、県高校教職員組合の林茂樹副執行委員長が講演をしました。

林さんは「県の所有する財産の縮小を達成するために高校再編が進められているのではないか。40人学級を30人学級にするなどの対策で高校数は維持できる」と説明していました。

会では、再編案がまとまる10月までに、協議会に要望書を提出したい考えです。 -

「バス育」で園児がバスに試乗

子ども達にバスを通じて公共交通の大切さを知ってもらう「バス育」の一環で、伊那市高遠町の高遠保育園の園児が28日、バスの乗り方を教わりました。

園児らはステップを上がり、バスに乗り込みます。

歓声をあげながら座席に座りました。

バス会社の職員からは、座席にきちんと座ること、バスが走っている時は席を立たないこと、止まって扉が開くまで動かないこと、を守ってくださいと説明がありました。

職員から説明を受けると、高遠保育園から高遠駅に向けて出発です。

園児らは自分の知っている建物の横を通り過ぎると指をさして歓声を上げていました。

28日は、高遠保育園の年少から年長までおよそ100人が、クラスごとにJRバス関東の車両に乗りました。

「バス育」は、伊那市地域公共交通協議会がバス会社の協力を得て進めています。

幼少期からバスを身近に感じることで、公共交通の大切さを知ってもらうとともに、利用拡大につなげていこうと、今年度からスタートさせました。

伊那市企画政策係の福澤誠係長は「この地域では車で移動することがほとんどだと思う。公共交通機関の良さを知ってもらい、乗るきっかけにしてもらえればうれしい」と話していました。

伊那市では今後、他の園でもバスの乗り方の説明やバスの試乗体験を行っていくということです。 -

最新の測量機器使い高校生が実習

最新の機器を使って測量について学ぶ実習が28日、南箕輪村の上伊那農業高校で行われました。

この日は、上農高校の緑地創造科環境エンジニアコースの2年生18人が測量について学びました。

長野県測量設計業協会南信支部の11社が協力し、実際に現場で使われている最新の機器を使って実習が行われました。

高さの測定では、決められた高さに記されたバーコードを機器で読み取り、表示された数字を記録していました。

現在、測量の現場ではドローンも使われていることから、教室にはドローンのシミュレーターも用意されました。

上農高校では「実習を通じて、様々な仕事に興味を持ってもらいたい」と話していました。

実習は、建設業に興味を持ってもらおうと伊那建設事務所と測量設計業協会が毎年行っているものです。 -

下伊那から諏訪 狼煙リレー

戦国時代に武田信玄が通信手段として使っていたとされる狼煙を再現するリレーが、下伊那から諏訪地域までの20市町村で25日に行われました。

このうち伊那市手良の総合グラウンドでは、地元の里山にある浅間社城跡であがった狼煙が午前10時30分に確認されました。

手良総合グラウンドには、地元の小学生や保護者など150人が集まり、点火を行いました。

これは、武田信玄が通信手段として使っていた狼煙を再現する事で地域間の交流を図ろうと毎年行われていて今年で11回目になります。

午前10時に下伊那郡根羽村をスタートした狼煙は、午前11時30分に茅野市に到達し、20市町村を無事つなぐ事ができたという事です。

狼煙リレー事務局では、近い将来、信玄が本拠地とした山梨県甲府市まで狼煙を繋げたいという事です。

-

音楽団体が出演「高遠彩々」

上伊那の音楽団体などが出演し交流するイベント「高遠彩々」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で25日に行われました。

上伊那で活動している4つの団体が合唱や楽器演奏を披露しました。

これは、長野県文化振興事業団と上伊那の住民らでつくる実行委員会が行ったものです。

事業団に設置されている「長野県芸術監督団」が、県内7会場で演劇公演を行う「トランクシアター・プロジェクト2018」を今年度初めて企画し、伊那市がその会場のひとつになりました。

信州高遠美術館で行われた「高遠彩々」は、その演劇公演に合わせて行われたもので、箕輪町で活動しているオカリナ・コカリナサークルや、伊那混声合唱団など4団体が出演しました。

実行委員会では「それぞれの団体がお互いの良いところを吸収する事で、地域の文化芸術の振興につなげていきたい」と話していました。

-

木彫教室 舎羅の会合同展

箕輪町の木彫工芸家・中澤達彦さんから指導を受ける県内8つの教室「舎羅の会」の合同作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には木彫りの作品170点が展示されています。

箕輪町在住の木彫工芸家・中澤達彦さんから指導を受ける中南信の8つの教室からおよそ50人が作品を出品しています。

8つの教室でつくる舎羅の会では、2004年から2年に1回展示会を開いていて今回で7回目です。

小さな作品から大作まであり、この2年間で制作した新作を出品しています。

中澤さんの木彫教室では、それぞれが作りたいものにチャレンジしているということで作品のジャンルも様々です。

中澤さんは、「木の素材そのものの良さがあるので、木と会話しながら作品作りをしている。木彫りの楽しさ、面白さを感じてもらいたい」と話していました。

この展示会は、31日(金)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

琴伝流大正琴「虹彩」交歓会

琴伝流大正琴の指導者や門下生でつくる「虹彩」の上伊那地区交歓会が、伊那市の伊那文化会館で25日に開かれました。

交歓会には、上伊那の教室の指導者や門下生などが出演し日ごろの練習の成果を発表しました。

「虹彩」では、音楽の力で笑顔を広げていきたいと話していました。

-

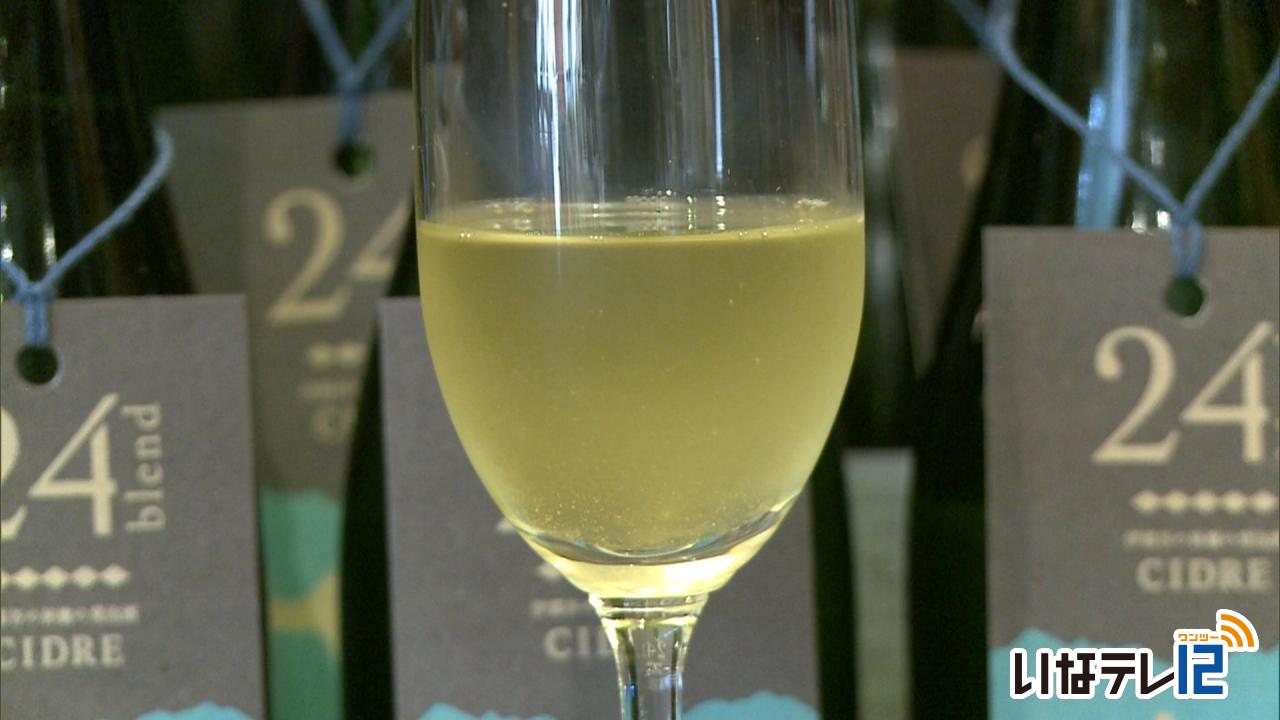

伊那産シードル26日解禁

伊那市内の飲食店店主らで作る「アスタルシードルクラブ」は、上伊那産のリンゴで作った2017年産のシードルの販売を26日からはじめます。

13日は伊那市の酒文化いたやでメンバーがボトルにラベルをかけるなど出荷作業を行いました。

出荷するのは、24品種のリンゴをブレンドしたものとりんごの「ふじ」だけを使ったものの2種類です。

作業がひと段落するとそれぞれ1本づつ開け出来を確めていました。

アスタルシードルクラブは、地元のりんご農家の支援に繋げようと4年前に発足しシードル作りに取り組んでいます。

ブレンドするリンゴは年々品種を増やしていて、2017年産は前の年より4種類多い24品種を使いました。

香りが華やかでコクのある味わいに仕上がったという事です。

今年は、およそ2000本の出荷を予定していて、26日から上伊那を中心に伊那谷の33の飲食店で提供され、伊那市の「酒文化いたや」では24ブレンドが1944円、シングルのふじが1728円で販売されます。

アスタルでは、解禁日の26日午後4時からシードルと料理を楽しむイベント「シードルヌーヴォー」を伊那市のセントラルパークで開催する予定です。 -

南箕輪中学校2学期始業式

南箕輪村の南箕輪中学校で、2学期の始業式が22日に行われました。

始業式では、各学年の代表生徒が2学期の抱負を発表しました。

3年の山口裕之介君は「受験勉強を頑張る、信頼を得る、人の話をきく、友達を助けられる人になる。この4つを目標に頑張りたい」と話しました。

戸谷省吾校長が挨拶し、続いて学校目標に制定されている第2校歌を職員が歌いました。

戸谷校長は「2学期も1歩ずつ前に向かって歩んでいきましょう」と話しました。

南箕輪中学校の夏休みは、7月21日から8月21日までの32日間でした。

夏休み中は、陸上部や女子バレーボール部が北信越大会や全国大会に出場するなど、運動部の活躍が目立ったということです。

2学期は、12月26日までの85日間です。 -

夏休み終わり2学期スタート

伊那市の富県小学校では夏休みが終わり、21日から2学期がスタートしました。

5年生のクラスでは、夏休み中の思い出を発表していました。

富県小学校の夏休みは、先月26日から20日までの26日間でした。

全校集会では学年ごと代表児童が2学期の目標を発表しました。

6年生の池田海斗くんは「2学期は運動会があるので、観客の人たちが感動する運動会にしたい」と話していました。

また、伊那ビデオクラブの吉澤豊さんが制作した富県小の校歌のビデオが初めて子ども達に披露され、映像に合わせて校歌を歌いました。

青木裕美恵(ゆみえ)校長は「2学期は勇気を持ってチャレンジすること、友達同士名前で呼び合って、仲の良い学校を目指しましょう」と呼びかけていました。

富県小学校の2学期の登校日は12月26日までの86日間となっています。 -

東大生企画 キャリア教育実践

2013年に東京大学の学生が企画したキャリア教育プログラム「ク「Queque(クエクエ)」を使った講座「伊那谷サマースクール2018inみのわ」が19日箕輪町の木下公民館で開催されました。

講座には赤穂高校の1年生3人が参加し、プログラムを作った東大出身の丸谷華織さんや永野あきほさんらが進行を行いました。

Quequeは高校生を対象にしたワークショップ形式のキャリア教育プログラムです。

自分と向き合いやりたい事を常に考える機会を持ってもらおうと作られました。

先輩の話を聞き視野を広げ、これまでの歩みや経験から自分と向き合い、将来に向けたプランを考える内容となっています。

高校生は、スタッフとして参加した大学生の進路を決定した経過など質問していました。

講座を後援した箕輪町では、高校生や大学生のキャリア教育のサポート体制について検討していきたいとしています。

-

第2回いなっせ演劇フェス

上伊那のアマチュア劇団が出演する「第2回いなっせ演劇フェス」が11日と12日の2日間、伊那市のいなっせで行われました。

今年はホールのほかに2階の展示ギャラリーなども公演会場になりました。

小劇場のような雰囲気の中で間近に芝居を楽しむ事ができます。

上伊那で活動している劇団を中心に6団体が2日間で10公演を行いました。

このうち、伊那市や駒ヶ根市を中心とした団員でつくる「咲花座(さきはなざ)」は、明治150年を記念したオリジナル作品「明日

を記す」を上演しました。

江戸末期、高遠藩が設立した藩校、進徳館を舞台に当時の教育の必要性を訴えた人たちの奮闘を表現しました。

実行委員会では「普段演劇を見ない人にも気軽に足を運んでもらい地域内の文化の振興に繋がればうれしい」と話していました。

-

総文祭 高校生棋士熱戦

「2018信州総文祭」千曲市の会場では、9日、10日の2日間の日程で将棋部門の大会が開かれました。

会場となった戸倉上山田温泉のホテルには、47都道府県から460人の高校生棋士たちが集まり、団体戦と個人戦でそれぞれ優勝を争いました。

開会式で、将棋部門生徒部長を務める、上田高校3年の渡辺大生君が歓迎の挨拶をしました。

3人1組の団体戦には47都道府県の代表94組が出場。長野県からは、男子に松本深志高校が、女子に松本第一高校が出場しました。

一方個人戦は、それぞれの地区大会を勝ち抜いたおよそ200人の代表が顔を合わせました。県内からは8人が出場しています。

対局は団体戦の持ち時間が1人20分、個人戦が15分で行われました。

大会2日目の10日は個人戦でプロ棋士による大盤解説が行われたという事です。

-

セミのぬけがらを探せ!

セミの抜け殻を調べる事で地球温暖化が身近な自然にどのように影響しているかを考える講座が、伊那市の鳩吹公園で10日に開かれました。

市内を中心に9家族24人が参加し、公園内でセミの抜け殻を集めました。

講座は県環境保全研究所が県内6会場で毎年開いています。

この日は全員で30分ほど探して366個が集まったという事です。

このうち比較的涼しい気候を好むヒグラシが230個で一番多く見つかったという事です。

10日の伊那地域の最高気温は4日ぶりに猛暑日となる35.3度でした。長野地方気象台では今後1週間35度前後の暑い日が続くと予想しています。

-

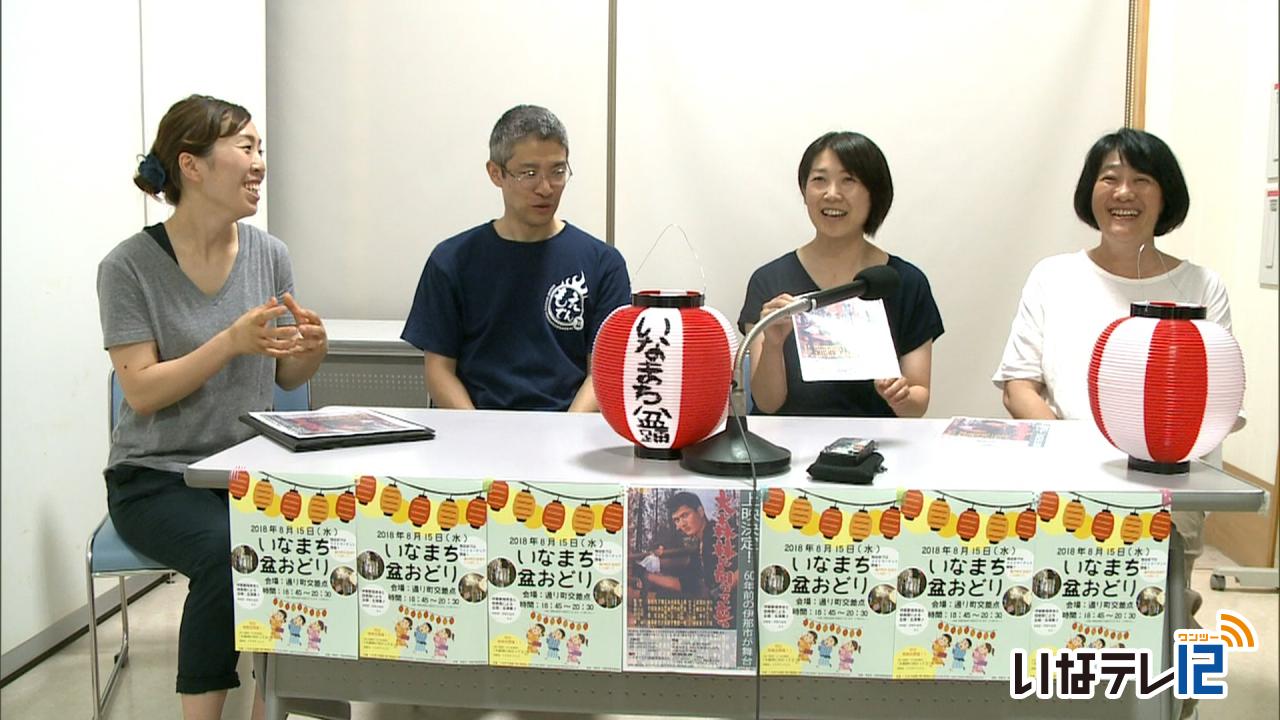

15日に盆踊り 実行委が協賛金募る

伊那市の住民有志は今月15日に中心市街地の通り町交差点で

盆おどりを計画していて企業からの協賛金を募っています。

盆おどりを計画しているのは伊那節保存会や歌舞劇団田楽座などでつくる、いなまち盆踊り実行委員会です。

2日伊那市のきたっせで記者会見を開き概要について説明しました。

今回は2回目の開催で去年は生憎の雨となりましたが幅広い世代の

人たちが集まりました。

今年は今月15日午後6時45分に通り町交差点で行われます。

その日はナイトマーケットが行われることから道路は歩行者天国となります。

実行委員会では継続的に運営していくために企業から協賛金を募ることにしています。

一口5000円で協賛企業の社名の入った提灯を盆踊りで飾ることにしています。

また盆踊りに合わせて、商店街の店主らが小林旭と浅丘ルリ子主演の日活映画「大森林に向かって立つ」を上映します。

1961年のいなまち盆踊りでロケが行われ映画では当時のいなまちの様子を見ることができるということです。

上映日は今月14日午後7時30分15日午後1時、午後4時の

3回で場所は伊那市荒井のシマダヤ1階です。

料金は大人1,000円、中高大学生800円で売上はいなまち盆踊りの運営にあてられるということです。

-

夏休みの小学生 ゼリー作りに挑戦

夏休みの小学生を対象にした、伊那食品工業株式会社の夏休み体験企画が7日に行われました。

地元の子どもたちに体験を通じて様々なことを学んでもらおうと伊那食品が毎年行っているもので、上伊那地域の小学3年生から6年生まで23人が参加しました。

この日は子どもたちが寒天を使って「金魚鉢ゼリー」づくりに挑戦しました。

用意された金魚の形のゼリーを、 溶かした色付きの寒天に沈めて、金魚鉢ゼリーを完成させていました。

伊那食品工業では「体験を通じて、県の名産品でもある寒天を身近に感じてもらいたい」と話していました。 -

2018信州総文祭 開幕

高校の文化系クラブの全国大会、全国高校総合文化祭「2018信州総文祭」の総合開会式が7日、松本市のまつもと市民芸術館で行われ、県内各地で11日まで行われる文化の祭典が開幕しました。

松本市のまつもと市民芸術館では総合開会式が行われました。

開会式では、実行委員長で伊那北高校3年の桐山尚子(なおこ)さんが「私たちにしかできないハーモニーをつくりましょう。この瞬間の想いを伝えましょう。あふれる情熱を作品に、舞台に込めましょう。そして、日々の活動の成果を発揮し、お互いに讃え合い、最高の総文祭にしましょう」と、全国から集まった高校生に呼びかけました。

開会式では大会のイメージソングが披露されたほか、部門ごとのステージ発表も行われました。

「信州総文祭」は7日から11日までの5日間、県内各地で28部門が行われます。 -

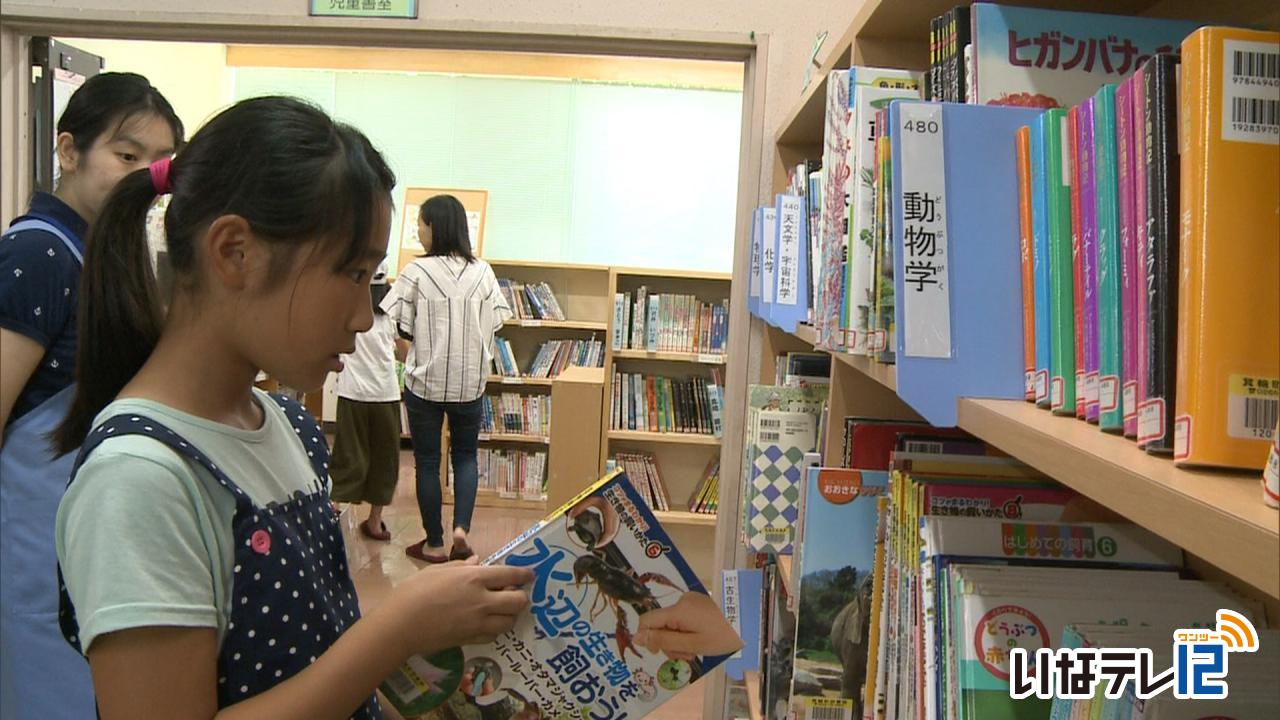

小学生が図書館の仕事体験

箕輪町では小学生が図書館職員の仕事を1日に体験しました。

町内の小学6年生3人が体験しました。

受け付けカウンターでは、返却された本の整理や貸し出しを体験しました。

返却された本は、背表紙につけられた番号順に棚に戻します。

町図書館では、本に親しんでもらおうと、毎年、希望のあった小学生を対象に職員の仕事を体験してもらっています。

箕輪町図書館では、夏休みに合わせて、夜の館内を探検し、怪談話を聞くイベントを8日に行う予定で現在申し込みを受けつけています。

-

五輪「金」小平さん 母校凱旋

2月に韓国で開催された冬季オリンピックのスピードスケート500メートルで金メダル、1,000メートルで銀メダルを獲得した小平奈緒さんが31日、母校の伊那西高校を訪れ、メダル獲得を報告しました。

小平さんが姿を現すと、生徒やその保護者およそ400人が拍手で迎えました。

この日は、小平さんと、コーチの結城匡啓(ゆうきまさひろ)さんが伊那市の伊那西高校を訪れました。

小平さんは1986年生まれの32歳。茅野市出身で、高校時代は伊那西高校で過ごしました。

今年2月に開かれた平昌オリンピックのスピードスケート500メートルでは36秒94の大会記録で金メダル、1,000メートルでは銀メダルを獲得しました。

平昌オリンピックについて小平さんは「ようやく地元にメダルを持ってくることができた。これもお世話になった人たちのおかげだと思います」と話していました。

質疑応答では、生徒から小平さんに高校時代のことやつらいときどうやって乗り越えたかなど質問があがっていました。

高校時代の苦しいとき、どんな風に乗り越えたかという質問に対して小平さんは「2年生のときから一人暮らしをして生活や食事がうまくいかず、それと同時にスケートもなかなかうまくいかなかった。そんな時に学校に居場所があって友達がいてくれたから乗り越えることができた」と話していました。

小平さんの話を聞いた生徒は「小学生のときから応援していた小平さんの話を聞くことができ、勇気をもらえた」「高校時代苦しい時に同じように友達に救われたという話を聞いて、私たちと同じなんだな、と感じた」と話していました。

この日はこの他、伊那市から、市民に大きな感動を与えたとして表彰状が贈られました。 -

中尾歌舞伎後援会設立

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎・中尾歌舞伎が継続的に活動できるよう応援するための後援会が、29日、発足しました。

後援会の設立総会には、前伊那市教育委員長の松田泰俊さんや、伊那商工会議所の川上健夫会頭などの発起人のほか、歌舞伎保存会、地元関係者などおよそ20人が出席して開かれました。

会の名称は、「信州伊那中尾歌舞伎後援会」に、会長は松田泰俊さん、副会長は、元長谷地域自治区長の中山晶計さんに決まりました。

後援会は、賛助会員を募るなどの資金的なバックアップや、保存会の活動の負担を軽減するための組織として活動していくということです。

-

能独特の節回し謡を学ぶ

日本の伝統芸能、能を楽しむ講座が27日伊那市の防災コミュニティセンターで開かれ参加者が能独特の節回しの謡を体験しました。

謡は七五調の12文字を一文としていて舞に合わせ歌われます。

指導したのは伊那市西箕輪の能楽師観世流師範、中家美千代さんです。

中家さんは「謡は物語の背景や出演者の心情を語るもので江戸時代には能の舞台とは別に庶民にも親しまれていた」

と話していました。

伊那市では毎年「伊那能」が行われていて中家さんはその実行委員も務めています。

講座は能に親しんでもらおうと伊那市が開いたもので市民10人が集まりました。

201/(火)