-

箕輪西小植樹祭

箕輪町の箕輪西小学校の4年生が25日にヒノキの苗木の植樹を行いました。 この日は、4年生児童18人が箕輪町上古田の区有林でヒノキの苗木80本を植えました。 作業は自然と触れ合い環境への理解を深める、みどりの少年団の活動の一環として行われました。 昭和54年のみどりの少年団結成時から毎年行われ、これまでおよそ1,900本のヒノキを植えてきました。 10月には間伐や枝打ちの他、動物の食害被害を防ぐための薬剤を塗る作業が行われます。 間伐した木材を利用した本棚作りも予定しています。

-

上伊那の高校生が企業を見学

ハローワーク伊那などは、就職を希望する高校生に進路選択の参考にしてもらおうと30日、企業の見学会を開きました。 上伊那の高校生、約490人が13のグループに分かれ、2社ずつ見学しました。 このうち、伊那市東春近の㈱キッツ伊那工場では、会社の概要や製品の説明を受けました。 キッツ伊那工場では、水や蒸気、石油、天然ガスなどを通す配管の開け閉めを行う鉄製のバルブを製造しています。 見学会は、進路決定の参考にしてもらおうとハローワーク伊那などが開いたもので、毎年、上伊那の20社余りの企業を400人ほどの高校生が見学しています。 高校生の就職活動は、7月に求人が公開され、9月16日以降に面接が始まります。

-

進徳館の日

高遠藩の藩校「進徳館」の教育精神を見つめ直し受け継いでいこうと、28日、恒例の進徳館の日の行事が行われました。 会場となった高遠城址公園内の高遠閣には、高遠藩にゆかりのある来賓や一般などおよそ150人が集まりました。 進徳館は、幕末の1860年、高遠藩主内藤頼直が藩士の育成を目的に創設しました。 伊那市では、進徳館の精神を現代にも生かしていこうと毎年5月に進徳館の日を設けています。 実践発表では、高遠北小学校の中島元博教諭が、昨年度から全校で取り組んでいる「高遠そば作り」について話しました。 中島さんは、「活動を通して、子ども達の中に食事をいただくという自覚、もったいないという気持ち、ふるさと高遠を思う心が育った」とまとめました。 他に高遠高校の音楽専攻の生徒が歌を披露しました。 伊那市では、「歴史に名を残す多くの人材を輩出した進徳館教育の精神を今後も継承していきたい」と話していました。

-

伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽クラブ定期演奏会

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽クラブの定期演奏会が今日伊那文化会館で開かれました。 定期演奏会では、コンテストの課題曲やポップスなど10曲を演奏しました。 吹奏楽のための序曲「センチュリア」では部員全員が出演し、迫力ある演奏を披露しました。 会場ではほかに、熊本地震の復興支援のための募金箱が設置されました。 生徒から被災地のために何かしたいという声が上がり行ったもので、熊本県吹奏楽連盟を通して被災地の高校の吹奏楽部に送られるということです。 伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽クラブは今年度1年生14人が入部し、54人で活動をしています。 定期演奏会はこれまで3月に開かれていましたが、3学年そろって出演したいと、初めて5月に開かれました。 会場にはおよそ400人が集まり、演奏に耳を傾けていました。

-

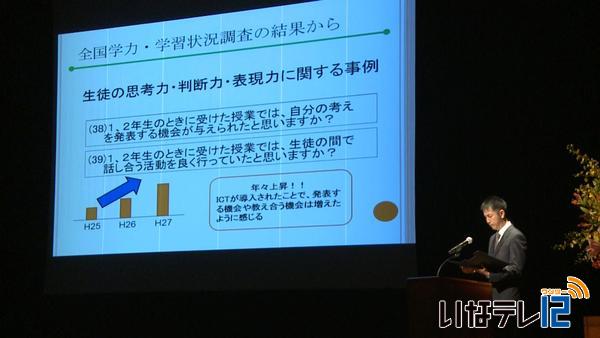

児童生徒の指導方法について考える

小中学校の教員が児童、生徒の指導方法について考える公益社団法人上伊那教育会総研修会が28日、伊那文化会館で開かれました。 総研修会では会員発表が行われ、箕輪中学校のICT支援員阿部知之さんが情報通信技術、ICTを使った教育の実践をテーマに話をしました。 阿部さんは、ICT教育により生徒の学習への興味を引き出し、教員と生徒の双方向の授業に取り組んだことを紹介し、「発表する機会や、互いに教えあう機会が増えたと感じている生徒が増加している」と話していました。 会場にはおよそ千人が集まり話に耳を傾けていました。 上伊那教育会は小中学校や特別支援学校、南信教育事務所で構成されていて教える力の向上のための研修のほか自然や歴史文化についての調査研究などを行っています。

-

「高遠学園構想推進連絡会」が発足

高遠高校が行っている地域での体験型学習活動を伊那市内全域に広げ、地域づくりや教育振興を図る「高遠学園構想推進連絡会」が25日に発足しました。 1回目の会議が25日に開かれ、高遠高校振興会会長の白鳥孝伊那市長から委員に委嘱書が手渡されました。 高遠町の小中学校や保育園、公民館、図書館のほか、伊那市観光協会や伊那市商工会などで組織されています。 高遠高校では、生徒が学校の外で学ぶ教育カリキュラムとして「地域体験型学習活動」を行っています。 これまで高遠町・長谷地区を中心に行っていましたが、今後はこの活動を市内全域に広げ、高遠高校を核とした教育振興や地域づくりを進めます。 これまで一対一の交流だったものを連絡会で情報共有し、スムーズに活動を行えるようにします。 高遠高校と、小中学校、保育園、公民館、福祉施設が連携し互いの教育振興を図る組織を「高遠学園」とし「高遠学園構想推進連絡会」は、その推進母体となります。 会長には松田泰俊伊那市教育委員長が選ばれました。 連絡会では、各機関から、高遠高校と行える交流事業を提案してもらい、6月中にまとめて年間計画を作成する予定です。

-

南箕輪村の南部小学校3年生りんごの学習

南箕輪村の南部小学校3年生の児童は25日、地元の農家からりんごの栽培について学びました。 南部小学校では毎年3年生が農家の協力でりんごの栽培について学んでいます。 5月2日に余分な花を摘み取る摘花を体験し、この日は、実の大きさ測る観察学習を行いました。 指導したのは、南箕輪村田畑の農家、加藤良次さんです。 ノギスという長さを測る器具を使って測定すると、2センチほどに成長していました。 9月には、りんごに模様をつけるためのシール張りを行い、11月に収穫を体験する予定です。

-

伊那文化会館でオペラ公演 高校生がプロと共演

イタリアのオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」の公演が21日、伊那文化会館で行われ、地元の高校生が合唱団としてプロの音楽家と共演しました。 伊那市合併10周年を記念した特別公演として伊那文化会館が行った公演です。 伊那北高校や伊那弥生ヶ丘高校、伊那西高校など伊那市をはじめとする南信地域の高校生が合唱団として参加しました。 地元の高校生にプロの演奏を間近に感じてもらおうと伊那文化会館が初めて企画しました。 カヴァレリア・ルスティカーナは2組の男女の愛憎劇を描いた作品です。 一般公募の男性や伊那西高校演劇クラブのメンバーも村人役として出演しました。 公演が終わると、会場からは大きな拍手が送られていました。

-

モダン建築の魅力を語る

伊那市創造館の開館6周年を記念した、「建築フォーラム・信州のモダン建築を語ろう」が21日開かれました。 フォーラムでは、創造館の捧剛太館長と上田市の戦前文化愛好家の山崎良枝さん、横浜市の近代建築史研究者の古田智久さんが、県内のモダン建築の魅力について話をしました。 昭和2年竣工の、上田城跡公園内にある二の丸橋の柱です。 この模様について山崎さんは、「二つの丸が“にのまる”、その下の模様がカタカナの“ハシ”を表していて、当時の遊び心がうかがえます」と話していました。 また昭和3年竣工の諏訪市の片倉館には、シロクマに見えるオブジェがあると紹介していました。 古田さんは、「新国立競技場問題など、現在は建築が普通の人の感覚から離れてしまっている。モダン建築は、だれが見ても美しいと感じるものや親しみやすいものばかりで、共感できるのではないか」と話していました。 フォーラムは、創造館開館6周年記念として開かれました。 建物に関する歌も披露され、訪れた人たちは楽しみながら理解を深めていました。

-

伊那市御園の陶芸家、伊藤真一さんが陶展

伊那市御園の陶芸家、伊藤真一さんの陶展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、皿や花入れなど日常使いができる作品500点が展示されています。 今回は、伊藤さんが3年前に与地に作った薪窯で焼き上げた作品を展示しています。 作品は窯に置く位置を変える事で様々な色や模様を表現しています。 釉(うわぐすり)を使わず、窯の中で降り注いだ灰が溶けたものを釉薬(ゆうやく)の変わりに使っています。 陶芸の他にも環境問題や森林の保全にも関心があるという伊藤さんは、与地に自分の土地を買い間伐をして、そこで出たスギやヒノキ、アカマツなどを作品を作る時の薪に利用しているという事です。 伊藤さんは、「焼き上げる時の作品の置き方で何万通りもの表現ができる。手に取って重さや質感を感じながら楽しんでもらいたい」と話していました。 伊藤真一さんの陶展は24日(火)までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

長谷地区で6月に地域住民と花づくりイベント

伊那市長谷地区では、地域全体で子育てを行う「信州型コミュニティスクール」の組織作りに向けた取り組みが進められています。 その第1段のイベントとして、6月に地域住民との花づくりイベントを行うことが決まりました。 19日は、組織作りに向けたプランニングチームの会議が伊那市長谷の長谷中学校で開かれました。 信州型コミュニティスクールは、地域と学校が連携して開かれた学校づくりを目指そうと県教育委員会が行っている事業です。 長谷地区では、保育園、小中学校、伊那市社会福祉協議会が協力して取り組んでいることが特徴です。 子どもを中心に、世代間交流をはかり、少子高齢化や過疎化にも対応していきたいとしています。 会議には地域住民や教育関係者17人が出席し、今年度の取り組みについて意見を交わしました。 出された意見の中から地区の花壇を使った地域住民との花づくりイベントを6月に実施することが決まりました。 またその際、中学校の一部を社協が実施している縁側カフェとして開放する計画です。 プランニングチームでは組織の体制を作り、正式な信州型コミュニティスクールの発足を目指すということです。

-

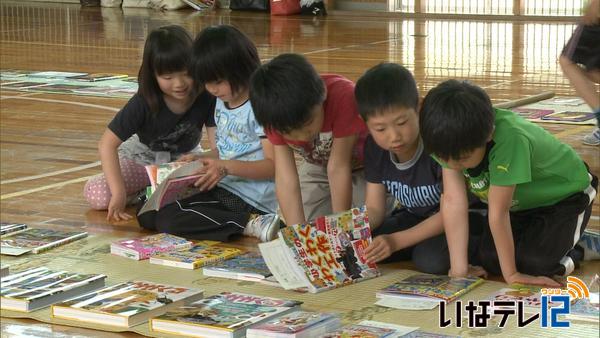

箕輪西小で選書会

学校の図書館に置く本の一部を児童に選んでもらう「選書会」が16日に箕輪町の箕輪西小学校で開かれました。 この日は全校児童99人が高学年と低学年に分かれ、体育館に並んだ1,000冊の本からそれぞれ図書館に置く1冊を選びました。 箕輪町では、本や図書館に関心をもってもらい、選ぶことへの責任感を身につけてもらおうと平成26年から「選書会」を開いています。 児童は何冊も本を見比べ、先生や司書に相談しながらお気に入りの1冊を選んでいました。 この日の選書会は箕輪北小、箕輪東小も合同で開かれました。 選んだ本は6月中旬に図書館に並べられるということです。 選書会は、町内全ての小中学校で順次開かれます。

-

第2回同塵会展

上伊那を中心に活動している絵画愛好家でつくる同塵会の作品展が、伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には、会員13人の作品24点が並んでいます。 同塵会は、上伊那や東京で個々に活動する絵画愛好家が集まり去年発足しました。 会員は40代から80代で、油絵や水彩画、えんぴつ画など、独自に作品を描いています。

-

木曽青峰高校の相撲部が伊那養護学校で交流

木曽青峰高校の相撲部の生徒が16日、伊那市の伊那養護学校を訪れ相撲で交流しました。 木曽青峰高校相撲部の1年生から3年生9人が伊那養護学校を訪れました。 木曽出身の伊那養護学校の職員が相撲部の前の顧問と知り合いだった事がきっかけで始まった交流会で、今年で12年目です。 この日は、伊那養護学校の寄宿舎で生活している中学部と高等部の生徒40人が、相撲部の部員と組み合いました。 木曽青峰高校は県内で2つしかない相撲部のある高校の一つです。 前身の木曽山林高校時代も含めると創部100年以上の歴史があり、去年の春場所で大相撲の力士として初土俵を踏んだ御嶽海関も所属していました。 毎年この交流会を楽しみにしている生徒もいるという事で、伊那養護学校では「礼儀作法を学び、楽しみながら親睦を深めてもらいたい」と話していました。

-

台湾の中学校教師視察団が伊那市を訪問

16日から長野県を訪れている台湾の中学校の教師視察団が17日、伊那市の西箕輪中学校で、授業の様子などを見学しました。 伊那市を訪れているのは、台湾彰化県の中学校教師視察団18人です。 視察団は16日から長野県に入り、県内各地の中学校や市役所を訪れています。 この日は伊那市を訪れ、西箕輪中学校で掃除や授業の様子を見学しました。 このうち、技術の授業で木工作品をつくるクラスでは、興味深そうに見学していました。 伊那市では昨年度、台湾から教育旅行で137人を受け入れたということです。 一行は、松本城や光前寺を訪れ、20日に帰国する予定です。

-

崇嶺会高遠教室が刻字の作品展

伊那市高遠町の書道家、石川三峰さんが指導する「崇嶺会高遠教室」の刻字作品展が、高遠さくらホテルで開かれています。 会場には、石川さんの作品12点と生徒の作品合わせて30点が展示されています。 刻字は文字を書いた紙を板の上に乗せて刻み、金箔を張ったり色付けをして装飾する作品です。 石川さんは現在65歳です。20代の時に仕事中の事故で脊髄を痛め趣味だったスポーツが出来なくなった事をきっかけに刻字を始め、35年ほどになります。 8年前に、秀作賞を5回受賞する事が条件となっている毎日書道展会員となり、3年前には自分の教室を開き生徒を指導するようになりました。 さくらホテルでの展示会は2回目で、今回初めて生徒の作品を一緒に展示しました。 石川さんは、「刻字に興味をもってもらい多くの仲間と作品作りをしたいです」と話していました。 崇嶺会高遠教室の刻字展は5月31日(火)まで、高遠さくらホテルで開かれています。

-

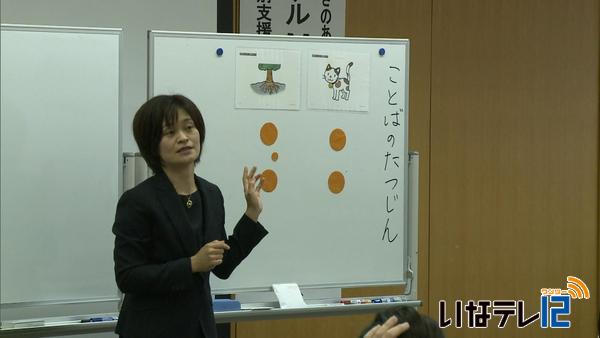

多層指導モデルMIM研修会

読み書きのつまづきなど発達障害の可能性がある児童の早期発見や支援に向けた、教員向けの研修会が10日に伊那市役所で開かれました。 伊那市教育委員会では平成26年度からこの取り組みを行っています。 小さい「つ」や「きゃ」「きゅ」「きょ」などの特殊音節につまづきがある児童向けの指導法「多層指導モデルMIM」を取り入れています。 MIMは特殊音節を含む言葉を絵や音、動作を使って児童が楽しみながら学ぶことができるよう考えられました。 講師を務めた東京都在住の特別支援教育士の栗原光世さんは「子どもによって学び方が違う。それを理解することが我々教員の仕事です。」と話しました。 研修には市内の小学校教員およそ30人が参加し指導の仕方を学びました。 なお、伊那市では今年度も市内の全ての小学1年生を対象にMIMの指導プログラムを取り入れるということです。

-

北園高校の生徒と信大農学部の学生が森林について意見交換

11日から伊那市を訪れ、ますみヶ丘平地林の整備活動を体験している東京都立北園高校の生徒は12日、信大農学部の学生と森林の持つ機能について意見交換をしました。 去年から北園高校の活動をサポートしている信州大学農学部の植木達人教授の提案で、初めて高校生と大学生の意見交換が行われました。 北園高校の2年生320人は16のグループにわかれ、体験学習を通して疑問に思った事などを大学生に質問していました。 北園高校は13日に、ますみヶ丘平地林にコナラやクヌギなど広葉樹350本を植樹しました。

-

劇団 風の庵から「禁断の果実」

上伊那地域の演劇愛好者で作る劇団風の庵からの15年ぶりの公演が、伊那市西春近のまつり工房で14日に行われました。 今回上演したのはオリジナルの「禁断の果実」です。 ひきこもりの息子を軸に、その家族が葛藤し、それぞれが自分と向き合っていきます。 劇団風の庵からは、1998年に第1回公演を行い、2002年以降休止していました。 発足当初のメンバーが声をかけあい、15年ぶりに活動を再開しました。 中には客席を使った演出もあり、クライマックスでは、ひきこもった部屋をこじ開けようとチェーンソーを持った人物も登場しました。 公演は15日も行われます。 午後6時からの公演は空席があるということです。 また、今後は8月と9月にも公演を行う予定です。

-

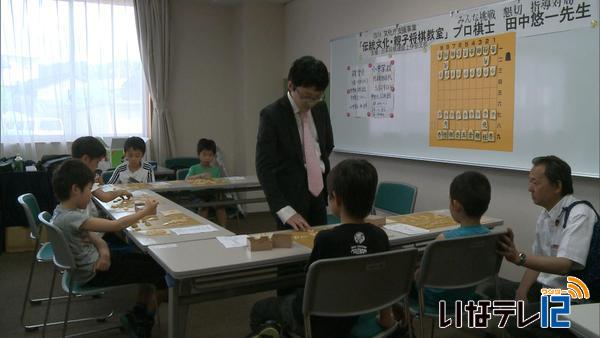

プロ棋士を招いて伊那公民館で親子将棋教室

上伊那の親子を対象にした、プロ棋士による将棋教室が、14日、伊那市の伊那公民館で開かれました。 伊那市や箕輪町、辰野町などから親子、約30人が参加しました。 日本将棋連盟のプロ棋士で長野市出身の田中悠一五段が指導対局を行いました。 田中五段は6人を相手に将棋を指し、「どこを攻められたら困るのか相手の弱点を見極めて指すように」とアドバイスしていました。 教室は、日本将棋連盟上伊那支部が毎月第2・第4土曜日に伊那公民館で開いているものです。 文化庁が、伝統文化の継承と普及を目的に行っている支援事業の一環で、国からの補助金を受けて実施しています。 中村忠雄支部長は「将棋を通して、考える力、決断力、集中力を養ってもらいたい」と話していました。 次回の教室は6月11日(土)に開かれます。

-

15年ぶりに公演 劇団風の庵から

15年ぶりに公演を行う、上伊那地域の演劇愛好者で作る劇団風の庵からは、14日、15日のの本番を前に、練習に熱が入っています。 公演が行われる伊那市西春近のまつり工房です。 今回演じるのはオリジナルの台本「禁断の果実」で、ひきこもりの次男とその家族の物語です。 演出を担当する箕輪町在住の飯島岱さんです。 劇団風の庵からは、飯島さんらが立ち上げ、1998年に1回公演を行いました。 2002年以降活動を休止していましたが、飯島さんが声をかけ、15年ぶりに活動を再開しました。 劇団風の庵からは、役者と観客の距離が近い小劇場にこだわっています。 客席も舞台の一部となり、ドローンも登場します。 飯島さんは、「もう一度自分の芝居を始めた原点に戻りたいと。役者がほんの10センチくらいのところで芝居をやったりする。一番奥の方もせいぜい5.6メートルである。空間はもっと狭い方がいい。狭ければ狭いほど、自分たちのイメージが広がる演技ができる」と話しています。 立ち上げ当初からのメンバーで、まつり工房代表の北原永さんも、今回役者として出演します。 公 演には上伊那地域の演劇愛好者11人のほか、伊那西高校演劇クラブの生徒も出演します。 今回の公演で活動を再開させた「風の庵から」。 いずれは野外での公演も視野に入れ、新しい表現を模索していきます。 飯島さんは、「ゆるやかな構造をもつ劇団である。したがって、どこの劇団をやめてこっちに来るという必要はない。ここで掴んだ体感を、自分の所属している劇団に持って帰って、新しい演劇創造が生まれればいいかなと。第2次 劇団風の庵からの役目だと」と話しています。 公演は14日(土)と15日(日)の午後1時からと午後6時から、計4回伊那市西春近のまつり工房で行われます。 チケットは一般1500円、高校生以下800円です。

-

今年度の花育学習始まる

花に親しむことで児童の心の豊かさを育む「花育」の今年度の学習が11日から伊那市内の小学校で始まりました。 この日は、伊那市の東春近小学校で全校児童350人にアルストロメリアの花700本が贈られました。 アルストロメリアは上伊那を代表する花で生産量は年間1,300万本で日本一です。 伊那市ではJA上伊那と連携して、平成26年度から市内の全小学校の児童に花をプレゼントしている他3年生を対象に花の学習を行っています。 贈呈式が終わると、3年生が花の育て方などについて学びました。 JA上伊那花卉部会青年部の橋爪恭治さんは、「花には生産者の気持ちが込もっていることを感じてほしい。」と話していました。 伊那市の他に花育の取り組みは宮田村でも行われていて、今年度から辰野町でも始まります。

-

ジオパークガイド養成講座 開講

南アルプスのジオパークを分かりやすく楽しく発信するガイドの養成講座が11日伊那市役所で開かれました。 これは、南アルプスジオパーク協議会が開いているもので6年目です。 講座には、受講生として一般から8人と高遠高校の生徒13人が参加し、すでに認定されているガイドとともに受講しました。 11日開かれた1回目の講座では、南アルプスジオパークの成り立ちやガイドのポイントなどを学びました。 講師を務めた飯田市美術博物館専門研究員の坂本正夫さんは、「親しみやすく興味の持てる言葉で説明することが大切だ」として、「観光客や両親、友人など多くの人を案内し、繰り返し勉強する事で、次第に自分の言葉で説明できるようになります」とアドバイスしていました。 ジオパークガイド養成講座は7回開かれる予定で、次回は高遠町の板山露頭で現地研修をする予定です。

-

「短歌新潮社」 伊那市高遠町で歌会

短歌の愛好者が集まり月刊誌を発行している「短歌新潮社」は、会員の作品を紹介し学びあう「歌会」を8日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開きました。 長野市に本部を置く短歌新潮は、県内のほか、東京、名古屋、長崎などに22の支部があります。 会員は約300人で伊那支部には12人の会員がいます。 昭和28年から、毎年春と秋に歌会を開いていて、伊那市内で開かれるのは今回が初めてです。 長野市に住む中村昭男編集長が、おととし高遠町を訪れ、自然豊かで歴史ある高遠町を歌会の会場に選んだという事です。 短歌は五七五七七の、五句三十一音でつくる歌です。 歌会では、会員が事前に作った短歌を評者が紹介し講評しました。 今回全部で76首の作品が寄せられ、会員同士の投票などによる審査が行われました。 結果、最高賞に、長野支部の北村多喜子さんの作品「枯れ草にみどりが覗く川岸に佇みて聴く春の水音」が選ばれました。 短歌新潮の歌会は、短歌の学習や会員同士の交流などを目的に開かれていて、あすは、高遠町内の史跡めぐりを行う予定です。

-

諏訪形御柱祭に向け 見立ての儀

七年に一度行われる、伊那市西春近諏訪形の御柱祭に向け、4本の御柱を決める見立ての儀が7日行われました。 朝7時、区内の山林に御柱祭の実行委員23人が集まり、木にしめ縄や立て札を取り付けました。 一の柱は幹の周りがおよそ2メートルのモミの木です。 去年10月に仮見立てを行い、前回の7年前の一の柱よりやや細く、まっすぐな木を選んだということです。 野溝正明副委員長がお祓いをしたあと、全員で手を合わせました。 二、三、四の柱は杉の木で、幹の周りは1メートル20センチから1メートル80センチです。 諏訪形の御柱祭は、7年に1度、諏訪大社と同じ年に行われています。 4本の御柱は、6月12日の斧入れ式で伐採され、9月4日に山出し、10月1日に里曳きが行われ、諏訪神社の四隅に建てられます。

-

ジオラマ作家 山本さんトークイベント

伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれているジオラマ展「昭和幻風景」に合わせ、ジオラマ作家の山本高樹さんのトークイベントが3日に開かれました。 会場には、昭和の風景をモチーフにした作品約30点が展示されていて、3日は山本さんが制作過程や作品への思いを語りました。 山本さんは、「建物の質感にこだわり、統一感を出すことで、作品に説得力をもたせています」と説明していました。 東京都のジオラマ作家山本さんは2001年から昭和をテーマにした作品の制作をはじめ、NHKの連続テレビ小説でも使用されました。 山本高樹 昭和幻風景ジオラマ展は22日(日)まで信州高遠美術館で開かれています。

-

高遠石工を紹介する映像作品完成

高遠石工の石仏を紹介するDVDとブルーレイディスクが完成し、6日に伊那市役所で報告が行われました。 今日は映像を製作した高遠石工研究センターの代表者二人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に完成の報告を行いました。 映像は22分で高遠町を中心に上伊那にある高遠石工の作品およそ70体を四季の風景とともにナレーション付きで紹介しています。 平成27年度の文化庁による文化遺産を活かした地域活性化事業の一環として280万円をかけて制作されました。 DVDとブルーレイディスクはそれぞれ150枚ずつ作られ、今後伊那市を通して上伊那の図書館や小中学校に配布されます。

-

こどもの日 箕輪町郷土博物館で無料開放イベント

こどもの日の5日、箕輪町郷土博物館では、親子で気軽に足を運んでもらおうと入館料を無料にした体験イベントが行われました。 博物館前に展示されている電気機関車の内部が公開されました。 こども達は運転席に座り、かつて電気機関車を運転していた国鉄OBのメンバーから操作方法を教えてもらいました。 博物館の中では、電車模型が展示されました。 去年8月に亡くなった伊那市山寺の尾崎晃一さんが作ったもので、博物館では2年ぶりに展示されました。 電車を動かすための配線を尾崎さん以外に誰も知らないという事で、尾崎さんの鉄道仲間の小林哲さんが、自分の持っている機材や部品を使い、試行錯誤しながら今回の展示を完成させたという事です。 箕輪町郷土博物館では「春のふれあい博物館」と題して、大型連休中に地元で楽しめる体験イベントを毎年行っていて、今年で10年目になります。

-

保科正之を学ぶ学習会

旧高遠藩主保科正之について学ぶ学習会が4月30日に伊那市の伊那図書館で開かれました。 学習会は伊那市と福島県会津若松市との親善交流企画の一環として開かれました。 保科正之は江戸時代に旧高遠藩主や会津藩主を務め両市にゆかりのある人物です。 講師は、高遠郷土研究会の北原紀孝会長が務め、その生い立ちや、将軍の補佐役としての功績などについて話しました。 北原さんは「今の時代でも参考になるような政策をいろいろ行った人物なのにあまり評価されていないのが残念です。市民にもっと知ってもらえるようこれからも活動していきたい。」と話していました。

-

武田勢と戦った8人の武将を祀る記念碑完成

戦国時代に武田勢と戦い伊那市狐島で処刑されたとされる8人の武将を祀った記念碑の除幕式が4月29日に行われました。 除幕式には、狐島区や史跡保存会の会員らが出席しました。 記念碑は、高さ1.2メートル、横2.2メートルの塩尻産安山岩の自然石で、武田勢と戦い処刑されたとされる8人の武将の名が刻まれています。 この場所は、蓮台場(れんだいば)と呼ばれ、戦国時代に上伊那を武田勢から守ろうと戦い処刑された8人の武将の史跡として保存されています。 8人の首は、長谷の黒河内の八人塚に行き、蓮台場には頭のない仏像が残されています。 仏像は11体ありますが、3体はだれのものかわかっていません。 記念碑は、貴重な史跡を後世に伝え残していこうと、狐島史跡保存会が寄付を募り建立したもので、195戸から252万円が寄せられました。 蓮台場の入り口には、標柱も建てられました。 関係者は、「武将の頭は長谷に行ったが魂は蓮台場に残っている」と話し、歴史をひもとく史跡としてさらに整備を進めたい考えです。

201/(火)