-

箕輪町長選は11月9日告示 14日投開票

箕輪町長選挙は、11月9日告示、14日投開票の日程で行われる。

箕輪町選挙管理委員会が、4月に町長選挙の日程を決め、6日、各区の区長や町議会議員に報告した。

11月28日に任期満了を迎える箕輪町長の選挙は、11月9日告示、14日投開票で行われる。 -

みすず寮起工式・安全祈願祭

老朽化に伴い建て替えられる養護老人ホーム「みすず寮」の起工式が7日、伊那市美篶の現地で行われた。

7日は、上伊那の市町村長やみすず寮を運営する福祉協会の関係者などが集まり、起工式と安全祈願祭が行われた。

現在の養護老人ホームみすずは築37年で老朽化が進んでいることから、今回、現在の施設の東側に新しい施設を建設することになった。

敷地面積は約6500平方メートル、鉄骨造2階建てで、延べ床面積は約3600平方メートル。

長期入所50人、短期入所2人を受け入れることが可能で、全室個室となっている。総工費は約8億5千万円。

今後は、同じく建て替えを予定している特別養護老人ホームを併設。

また、将来的には今回建設する養護老人ホーム部分も特養に移行する計画。

上伊那福祉協会の平澤豊満箕輪町長は、「地域の方の協力をいただきながら、安全な工事をしていただきたい」と話した。

施設の完成は11月末頃を予定している。 -

大萱に特別養護老人ホーム建設

伊那市西箕輪大萱に、特別養護老人ホームが新たに建設されることが決まった。

上伊那広域連合によると、新しい特別養護老人ホームを整備・運営するのは上伊那福祉協会。

西箕輪大萱にある障害者支援施設「大萱の里」の西側に建設を予定している。

ベッド数は120床で、一般個室、2人部屋、認知症対応個室をそれぞれ40床整備する計画。

地下1階、地上2階建てで、平成24年3月までにオープンする予定。

特別養護老人ホームの上伊那地域の待機者は700人前後とみられる。

上伊那広域連合では、新たな施設整備により、待機者の一部解消につながると期待している。 -

南大東村職員が伊那西小を訪問

伊那市と民間交流をしている沖縄県南大東村の職員が28日伊那西小学校を訪れ、今年も子どもたちの交流を続けていくことを井上祐一校長と確認した。

子どもたちの交流事業に当初から携わっている宮城克行さんが小学校を訪れた。

南大東村は、今年度も子どもたちの交流事業を計画していて、当初予算に50万円を計上している。

宮城さんは、今年も交流をお願いしたいと、井上校長にあいさつ。

井上校長は、山のない島の小学校と海のない山の小学校の交流から得るものは多い。今までのものを大切にしながら精一杯やらせていただくつもりと快諾した。

子どもたちは、平成17年度から物を送りあうなどして交流をスタート。以来、子どもたちの行き来がスタートし今年で5年目になる。

最初に交流した子どもたちは、今高校1年生で、文通などでお互いの近況を報告しあっているという。

井上校長が宮城さんに見ているのは、今年度の伊那西小学校児童会の年間計画。

交流・ボランティア委員会の目標は、「地域の人や南大東島の人たちと交流を深める学校にしよう」。

宮城さんはうれしそうに、コピーを持ち帰った。

南大東村の児童は、10月に伊那市を訪れ、ホームステイしながら西小の児童たちと同じ教室で授業を受けるという。 -

白鳥孝新伊那市長初登庁

民間感覚での改革を訴え伊那市長選挙で初当選を果たした白鳥孝さんが30日、初登庁し、白鳥市政がスタートした。

白鳥市長は、午前8時過ぎに公用車で市役所に到着。自らの意思で慣例となっていた職員の出迎えはとりやめた。

酒井茂副市長が4階の市長室に案内し、市長の椅子に座った。

その後開かれた就任式で、白鳥さんは、大きな拍手で迎えられ酒井副市長が歓迎のあいさつをした。

酒井副市長は、「市民から選ばれた人として帰ってきてくれたことは、苦労をともにしてきた私としてもうれしい。市民感覚による正しい改革を進めてほしい。市長は、市を代表する営業マン。精力的に外交してほしい」と話した。

女子職員からお祝いの花束を受け取った白鳥市長は、「現場主義と対話を基本に行政運営に取り組みたい。職員も現場に赴いて、自分の目で確認し、判断をしてほしい。大好きな伊那市のために一緒に汗をかいていきましょう」と就任のあいさつをした。

このあと開かれた記者会見で白鳥市長は、副市長や部長への権限の委譲によるトップセールスや、会議は1時間とするなどの効率的な働き方を職員に指示したい竏窒ニ述べた。

また、小坂樫男前市長から仕事の引き継ぎが行われた。

白鳥市長の任期は平成26年4月29日まで。 -

【カメラリポート】小坂市政を振り返る

平成6年、伊那市の助役に就任以来、16年間市政運営にあたった小坂市長。

小坂市長は県公衆衛生専門学校長などを経て平成6年に旧伊那市の助役に就任し約2年間務める。 -

出会いサポートセンターでカップル1組誕生へ

伊那市の結婚相談窓口、出会いサポートセンターの登録者同士で1組のカップルが誕生することがわかった。

伊那市結婚事業として平成20年に開設された出会いサポートセンターは、平成21年度の実績で、個人登録者は277人(男性180人、女性97人)で、現在交際中の男女が25組ある。

このうち1組から、出会いサポートセンター担当者に近いうちに結婚するとの報告があったという。

サポートセンターの登録者同士による結婚は今回が初めてということで、センターでは「現在交際中のカップルも結婚を前提とした真剣な付き合いをしている。今後に期待したい」と話している。 -

箕輪町でブックスタート

生後7カ月の乳児に絵本をプレゼントする「ブックスタート」が27日、箕輪町で行われた。

本年度のブックスタート初日ということで、平澤豊満町長から絵本をプレゼントするセレモニーが行われた。

町では本年度、子供育成事業の柱として、読む教育、「読育」に力を入れている。

7カ月の乳児に絵本をプレゼントするブックスタートもその一環で、この日は、読み聞かせボランティアが母親と子供に絵本を読んで聞かせ、読むときのポイントなどをアドバイスしていた。

このほかにも町では、1歳になった時と、保育園を卒園する時に、絵本をプレゼントする取り組みも行っている。

これらを合わせると、本年度は約750人に絵本が配られる予定。 -

小坂伊那市長退任式

4月29日が任期満了となる小坂樫男伊那市長の退任式が28日、伊那市役所で開かれた。

退任式では職員約200人が見守る中、小坂市長が会場に入場した。

小坂市長は職員から花束を受け取り、「平成8年の就任以来14年間務めさせてもらった。あっという間の14年間だった。行政改革その他、多くの職員の皆さんにご理解ある協力をいただいた。嫌な思いはほとんどなかった気がする。生涯現役という言葉が大好き。これからもいろいろなことに挑戦していきたい」と最後のあいさつをした。

酒井茂副市長は、「一時も気の抜けない市長職を14年間見事にまっとうされました。市長と一緒に仕事ができた時間は宝物です」と述べ別れを惜しんだ。

小坂市長の任期は29日までで、30日からは6年前小坂市長が民間から収入役に登用した白鳥孝さんが市政を引き継ぐ。 -

元気づくり支援金 今年度上伊那分決定

長野県が市町村や住民の自主的な取り組みを支援する地域発 元気づくり支援金の上伊那分の今年度採択事業が決定した。

採択されたのは48件、約7千万円。

64件、約1億3500万円の要望に対して、採択された事業は48件、約7千万円。

伊那市分では、高遠ブックフェスティバルで町を案内するコンシェルジュ設立事業などに395万円、信州産雑穀を使ったビールの開発に140万円など19件、2808万円の事業が採択された。

箕輪町分では、赤そばと身近な食材の白そばによる地域おこし事業に365万円など6件、1078万円の事業が採択された。

南箕輪村分では、間伐材をウッドチップにして大芝高原に敷設する事業に262万円など2件、352万円の事業が採択された。

地域発元気づくり支援金は、約2300万円の枠で、5月末まで2次募集が行われる予定。 -

箕輪町セーフコミュニティー地区勉強会

WHOのセーフコミュニティ認証を目指す箕輪町で、24日、初めての地区勉強会が北小河内公民館で開かれた。

この日、公民館には地区住民約50人が集まり、アジア・セーフコミュニティ認証センターの白石 陽子さんから、取組み方法や、他の自治体の事例などについて話を聞いた。

白石さんは、公共機関の統計情報や、地域の中でのコミュニケーションから生まれる情報を最大限生かし、

「似たような活動を組み合わせ、異なる取組を活用し、新たな取組みを作る。企画した活動は、環境、教育、規則の視点からチェックし、行動していく事が望ましい形」と参加者に呼びかけていた。

また、他の自治体の活動を例にあげ「無理をした取組は、長続きしない。新たな負担にならないようにする事が大切」と話していた。

北小河内区では、セーフコミュニティへの理解を深めようと町内で初となる、協議会を今月設立しています。

協議会は、自主防災会や消防団、各種グループなど、約16団体で組織していた。

協議会会長の漆戸正区長は「今後は、個々の活動を点から線、面へと広げていきたい」と話していた。 -

伊那市長選挙 白鳥孝さん当選から一夜明けて

任期満了に伴う伊那市長選挙の投開票が26日行われ、新人で前副市長の白鳥孝さんが初当選した。

今回の伊那市長選挙で、白鳥さんは2万5988票、野口さんは1万4468票獲得した。

当選から一夜明けた26日、白鳥さんは早朝から、自宅でテレビや新聞などの共同取材や、当選祝いに訪れる来客の対応に追われていた。

今後の抱負などについて、白鳥さんに話をきいた。

●選挙戦を振り返って

「伊那市の各地を歩き、話を聞けた事が宝物」

●選挙について

「相手候補が話していた、ゴミや財政、下水道問題などの課題が明確になった。私にとって、これらの問題は、修正をかける一部になり、野口さんの票として見え、確認できた事が良かった。」

●最初に行いたい課題

「公約を果たす為にも、中期長期といったビジョンを作り、医療・地域交通・雇用など見極めながら取り組みたい。また、市職員に対しては行政改革を促したい」

●民間感覚の改革

「地方自治体の中で考えるのは当然だが、違った目線で、地方自治やありかた、将来などについて、専門家から意見を聞く事が大事。それを勉強し機敏に行政に反映させる為にも、シンクタンクが必要。環境や教育、経済など様々な課題はある、お金をかければ何でもできるが、お金をかけず、手弁当で知恵を出しあいたい。」

●副市長について

「現段階では白紙」

インタビューの最後に白鳥さんは、「忙しい事が性分にあっている、今は早く仕事を始めたい」と意欲を示した。

白鳥さんは30日、初登庁する。 -

伊那市地域づくり支援金決定

伊那市が住民による地域活性化のための活動を支援する地域づくり活動支援金事業の本年度採択分が決まった。

事業には18団体が応募していて、審査の結果、新規事業が11件、2年目の継続事業が5件のあわせて16件が採択された。

主な新規事業では、子どもや大人が集い、リフレッシュできる三峰川自然園づくりの会による上新田の公園再生づくりを進める事業と、三峰川境堤防桜並木造成特別委員会の桜並木の育成や区民の憩いの場をつくる事業が、限度額50万円の支援を受ける。

この他の新規事業は▽故郷諸町の歴史と文化を後世に残す会に42万2千円▽中条おいらが集落調査編纂事業に27万円▽新田組庚申塔広場整備事業に12万3千円▽絆の楽農園事業に10万円▽手良のトトロの森整備事業に6万4千円▽権現山登山道整備事業に49万5千円

▽羽広桜の里作り事業に41万6千円▽法華道を守る事業に32万9千円▽「諏訪形区御柱祭の祭典」の実施と伝承事業に34万3千円竏窒ニなっている。

本年度の伊那市地域づくり活動支援金事業の支援金総額は約400万円となっている。 -

伊那市長は白鳥孝さん 初当選

当 白鳥 孝 (54) 無新 25988

野口 俊邦 (67) 無新 14468 -

伊那市長・市議会議員選挙きょう投票

伊那市長選挙・市議会議員選挙の投票が25日行われ、即日開票される。

24日は、投票所の準備が行われた。市役所で、投票事務を担当する職員に、投票箱や投票用紙などが渡された。

投票所は市内67カ所に設置される。

各投票所では、記載台や投票箱の設置など準備が行われた。

伊那市長選挙には新人2人、市議会議員選挙には定数21に対し24人が立候補している。

投票は25日行われる。時間は午前7時から午後8時までで、一部の投票所は午後7時まで。

期日前投票は市内3カ所で行われていて、24日午後4時までに7819人が投票を済ませている。

17日現在の選挙人名簿登録者数は5万6809人。 -

市長選では8割「誰に投票するか決めている」

25日の伊那市長選挙と市議会議員選挙の投票を間近に控え、各陣営の選挙活動も熱を帯びている。

告示後に行った伊那ケーブルテレビの調査によると、市長選では、8割の人が誰に投票するかを決めていることがわかった。

調査は、電話により、市内在住の509人を対象に行なった。

今回の市長選挙に関心はあるかとの問いには、82%の人があると答えている。

投票で重視することは何かとの問いには、行動力が29.3%、公約が28.3%、続いて人柄、実績・経験となっている。

現在の市政をどう評価するかとの問いには、評価する・ある程度評価すると答えた人が55.6%、評価しない・余り評価しないと答えた人は33.6%となっている。

新しい市長に重点的に取り組んでほしいことは何かとの問いには、高齢者・障害者福祉が30.3%、医療の充実が17.1%、続いて雇用対策、財政の健全化となっている。

誰に投票するか決めているかとの問いに対しては、決めている・すでに投票したが78.7%となっている。

まだ決めていない、何ともいえないと答えた人21.3%で、流動的な要素も含んでいる。

一方、市議会議員選挙については、誰に投票するか決めている・すでに投票したが68.5%にのぼっている。

伊那市長・市議会議員選挙は、25日に投票・即日開票される。

17日現在の選挙人名簿登録者数は、5万6,809人となっている。 -

伊那市長谷の黒河内線が開通

伊那市長谷と富士見町をつなぐ市道の黒河内線が開通し、23日、開通式が開かれた。

23日は関係者や地元の長谷保育園の園児が出席し、開通セレモニーが行われた。

市道、黒河内線は、伊那市長谷の黒河内地区を通る市道。国道152号から入笠高原を抜けて富士見町までつながっている。

道路の整備は旧長谷村時代の平成14年度から国や県の補助を受けて行われてきた。

整備した区間の総延長は戸台口から黒川口までの約2.6キロ、総事業費は6億9千万円。

旧道は道幅も狭く、カーブが連続していたが、今回の整備では、2車線化して安全性を改善した。

式典で小坂樫男市長は、「この道は長谷の人たちの生活道路であり、南アルプス林道の入り口となる観光道路でもある。今後、この道により安全が確保されるよう願いたい」と話した。 -

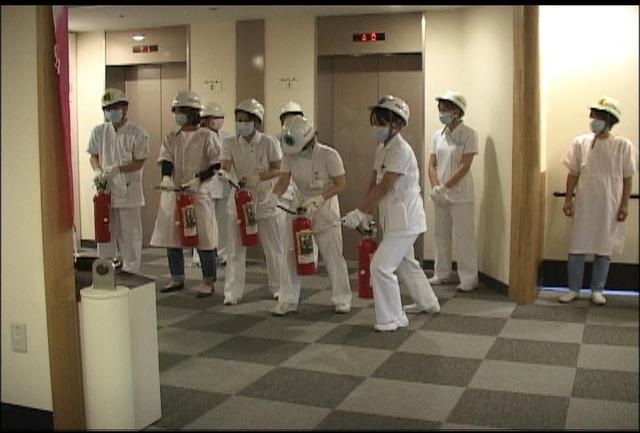

伊那中央病院で防火訓練

伊那中央病院で19日、防火訓練が行われた。

防火訓練は、病棟エレベーター前のごみ箱から出火し火災が発生したとの想定で行われた。

年1回行っている訓練で、昨日は職員約100人が参加した。

病院内での訓練で実際に消火器を使うことができないため、絵に描いた炎に向かって消火する動きを確認していた。

また、やけどなどけが人が発生した状況を報告し、けが人を搬送する訓練も行われた。

想定訓練の後には、散水栓を使い実際に放水する訓練もあった。

職員は、扱い方を確認し放水していた。

訓練後の講評で小川秋實院長は、全体的には合格点竏窒ニした上で、「情報伝達や放水開始が迅速にできるようお願いしたい」と話していた。 -

箕輪町予算執行方針を職員に説明

箕輪町は19日、本年度の予算執行の方針を職員に説明した。

各部署の職員約70人が集まり、本年度の予算執行方針について説明を受けた。

町では、厳しい経済情勢の中、「町としても厳しい財政運営が避けられない状況」として、本年度の基本方針として、経費の徹底した見直しと削減を行い事業を進めていく竏窒ニしている。

平澤豊満町長は、「マンネリ化にならないよう新たな気持ちで取り組み、業務実態を変えることに取り組んでほしい。スピードを持って、最少のコストで最高品質のサービスを町民の皆さんに提供できるよう心がけてほしい」と呼びかけた。 -

伊那市と会津若松市が親善交流

江戸時代の高遠藩主保科正之が縁で旧高遠町と福島県会津若松市が親善交流を締結して10年を迎えた。

今後も友好関係を更に発展させていこうと伊那市は会津若松市と19日、親善交流を締結した。

会津若松市の管家一郎市長をはじめ、訪問団約100人が18日から伊那市を訪れている。

19日は、小坂樫男伊那市長や管家会津若松市長らが、信州高遠美術館横の芝生広場にコヒガンザクラを植樹した。

この後、会場を市役所に移し調印式が行われた。

旧高遠町は、保科正之が縁で平成12年9月24日に会津若松市と親善交流を結んだ。

平成18年3月31日の合併以降も市民レベルで交流を深めてきた。

親善交流が10周年を迎えたことから友好関係を更に発展させていこうと、伊那市と会津若松市が親善交流を結び、小坂市長と管家市長が親善交流書を取り交わした。

会津若松市からはうるし工芸の屏風が、伊那市からは伊那市の歌が刻まれた楯が記念品として贈られた。

伊那市と会津若松市は今後、お互いの祭りなどのイベントに参加するなどして交流を進めていくという。 -

伊那市長選挙・市議会議員選挙

任期満了に伴う伊那市長選挙と市議会議員選挙が18日、告示された。

市長選挙には新人2人が立候補した。

市議会議員選挙には、定数21に対して24人が立候補して、市長選、市議選とも選挙戦に突入した。

伊那市長選挙立候補者は届出順で、白鳥孝さん(54)無所属・新人。前副市長で西箕輪中条。対話を基本に市民の目線に立った民間感覚による自治体経営を訴えている。

野口俊邦さん(67)無所属・新人。元信州大学農学部長で西町。憲法を暮らしに生かし、一人ひとりの市民を大事にする市政への転換を訴えている。

伊那市長選挙は25日投票が行なわれ、即日開票される。

一方、伊那市議会議員選挙には、定数21に対し現職14人、新人10人の合わせて24人が立候補した。

党派別では、共産が4人、公明が2人、ほかは無所属。

市議会議員選挙も25日に投票が行われ、即日開票される。

なお19日から24日まで期日前投票が行われている。

17日現在の選挙人名簿登録者数は5万6809人。

伊那市選挙管理委員会の田中信也委員長は、「自らが主権者であるとの自覚を持って、積極的に投票するようお願いいたします」との委員長談話を発表した。 -

伊那市長選挙 市議会議員選挙告示

任期満了に伴う伊那市長選挙と市議会議員選挙が18日告示された。

市長選挙には、すでに出馬表明していた前の副市長白鳥孝さんと信州大学農学部の名誉教授野口俊邦さん2人が立候補を届出。

市議会議員選挙には、定数21に対して現職14人、新人10人の合わせて24人が立候補して、市長選、市議選とも7日間の選挙戦に突入した。

白鳥孝さん(54)無・新は、前の副市長で、住所は西箕輪中条。

対話を基本に市民の目線に立った民間感覚による自治体経営を訴える。

野口俊邦さん(67)無・新は、元信州大学農学部長で、住所は西町。

憲法を暮らしに生かし、一人一人の市民を大事にする市政への転換を訴える。

白鳥さんは、今日午前8時半過ぎに、300人の支持者が見守る中、中央区の事務所で第一声をあげ、その後市内全域をくまなく遊説した。

一方野口さんは、100人の支持者が見守る中、午前11時に西町の事務所駐車場で第一声をあげ、その後市内全域をくまなく遊説した。

伊那市長選挙は、25日投票が行なわれ、即日開票される。

一方、定数21の伊那市議会議員選挙には、3人オーバーとなる24人が立候補した。

党派別では、共産が4人、公明が2人、ほかは、無所属。

市議会議員選挙も、25日に投票が行われ、即日開票される。

17日現在の選挙人名簿登録者数は、5万6,809人。19日から24日まで、期日前投票が行なわれる。 -

高遠町歴史博物館 収蔵庫完成

新しく建設された伊那市の高遠町歴史博物館の収蔵庫が完成し13日、竣工式が行われた。

13日は、市の関係者など40人が出席しテープカットなどをして完成を祝った。

平成8年に開館した博物館は、現在1000点を超える資料が保管されていて手狭となっていた。

新しい収蔵庫は、歴史博物館東側に隣接する形で建設された。

収蔵庫は鉄筋コンクリート平屋建てで、延べ床面積は約164平方メートル。

温度と湿度が調整しやすいよう、壁は木材を使った2重構造にした他、古文書などの書籍類を管理する稼働書庫や壁面に資料を固定するラックなどが備え付けられた。

また、雨の日でも荷物の出し入れが出来るトラックヤードも設けられた。

小坂樫男伊那市長は「貴重な資料を後世に残し、寄託などにも対応できる施設として活用していきたい」と挨拶した。

高遠町歴史博物館では、収蔵庫の内部の環境を整えてから資料などの運び込み作業を行うことにしている。 -

伊那市創造館 竣工

伊那市が学習と交流の拠点再生事業として、荒井区の旧上伊那図書館を改修した伊那市創造館が完成し、16日竣工式が行われた。

昭和5年に建てられた旧上伊那図書館を耐震化し、バリアフリー化した。

昭和初期の洋館の風格はそのままに改修したもので、総事業費は、9億6,000万円。合併特例債やまちづくり交付金でまかなった。

竣工式では、記念アトラクションとしてクラシックワールド室内アンサンブルによる弦楽5重奏の演奏があり、建物にマッチした重厚で美しいハーモニーが完成に華を添えた。

旧上伊那図書館は、昭和5年に辰野町の実業家、武井覚太郎の寄付により建設された。

上伊那地域では、唯一の昭和初期の歴史的建造物。

改修工事は、当時のままの姿をそのまま後世に伝えていこうと行われた。

入り口を入ると、エレベーターが新しく設置されていますが、階段の手すりは、これまであった大理石がそのまま使われている。

1階は、さまざまな分野の講座やワークショップなどに活用できる体験学習室や自習スペースとして自由に使える学習室。2階には、国の重要文化財に指定されている貴重な遺物を展示する常設展示室が、3階は、講演会や演奏会に使うことができる講堂がある。

講堂は、床板もこれまでのものをそのまま使い、雰囲気が残された。

竣工式で小坂樫男市長は、「市民が気軽に訪れ、憩いの場となることを願っている。周辺の生涯学習施設と連携して、中心市街地の魅力あるエリアになることを期待したい」とあいさつした。

創造館には、本館と収蔵庫棟がある。

本館南側の収蔵庫棟は、地下1階地上1階の施設で、明治以来、上伊那教育会を中心に蒐集されてきた2万点に及ぶ貴重な資料や文化財が空調管理された収蔵室に保管される。

手すりには、当時の大理石が本館から移設された。

伊那市創造館は、5月24日開館予定で、常設展示のほか、小学校で所蔵する美術品を一堂に展示する学校のお宝展が開催されることになっている。 -

長野県元気づくり支援金選定開始

長野県が自治体や住民の自主的な取り組みを支援する地域発元気づくり支援金に、上伊那地域では64件、1億3600万円ほどの申請があった。

伊那合同庁舎で15日、本年度の支援金の採択事業を選定する委員会が開かれた。

本年度の上伊那地域への配分額は、昨年とほぼ同じ9620万円。

それに対し、上伊那の自治体や各種団体などから、昨年よりも6件、額にして2500万円ほど多い64件、1億3600万円ほどの申請があった。

市町村別の申請の内訳は、伊那市が27件で5600万円、箕輪町が6件1700万円、南箕輪村が3件420万円などとなっている。

事業区分では、教育文化の振興が16件約4千万円、特色ある観光地作りが11件3800万円などとなっている。

市川武二上伊那地方事務所長は、「今年も特色あるユニークな取り組みが集まった」とあいさつした。

次回の委員会は20日に開かれ、今月末に採択事業が決定する予定。 -

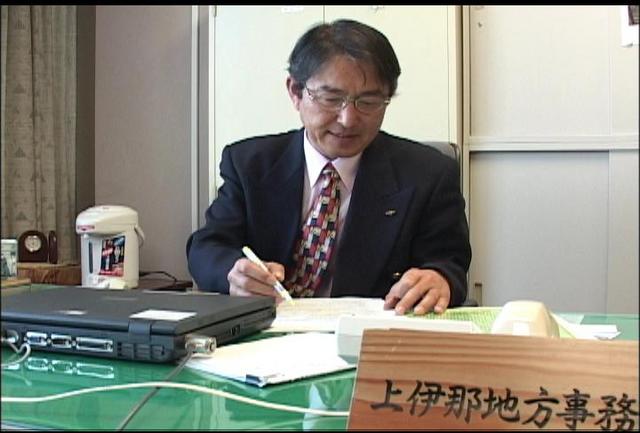

新上伊那地方事務所長に聞く

市川武二さん

上伊那地方事務所の所長に、今年4月1日付けで新しく市川武二さんが着任した。

市川武二さんは、埼玉県生まれの57歳で、東筑摩郡の現在の筑北村で育った。

1975(昭和50)年に県職員となり、企画局企画課土地対策室長、商工労働部産業政策課長などを歴任、今年4月に上伊那地方事務所長に着任した。

上伊那の印象については、「上伊那は上の段から見ると、北海道かと思うような、これが長野県かと思うような風景がみられる。長野県でも珍しいと感じている」と話す。

企画局企画課土地対策室長時代は、南アルプスなどでの風力発電事業について問題となった時期で、環境アセスメントの強化などの条例を整備した。

また、商工労働部産業政策課長時代には、リーマンショックから始まる世界同時不況の中で、県の緊急経済対策に取り組んだ。

上伊那の産業については「上伊那の工業出荷額が多いことは承知しているが、そんなに他地域と大差があるわけではない。産業といっても製造業に限らず、観光・農業・林業も産業だ。観光で言えば上伊那だけでなく広域的な観光を考えなければならない。製造業だけを見た場合でも上伊那管内だけを取り上げて見ないほうが良いだろうと感じている。今後の取り組みとしては、農商工の連携で、他にないものを作り出していくことが今後ますます重要になるのではないかと感じている。」と話している。

市川さんは、商工労働部で7年、企画局で6年勤めていて、得意だった分野から着手したいとしている。

家族は妻と息子2人娘1人。家族を長野市に残し、現在は単身赴任。

趣味は県職員になってから始めたという野球で、現在も県職員でつくるOBチームで、全国大会出場を目指しているという。 -

箕輪町地域スポーツセンター安全祈願祭

今年12月の完成を予定している箕輪町地域スポーツセンターの安全祈願祭が12日、ながた自然公園で行われた

地域スポーツセンターが建設される、ながたの湯西側にあるテニスコートで、町や工事関係者ら約60人が出席し、工事の安全を祈願した。

事業費は約4億円で、国からの補助金などを活用し建てられる。

地域スポーツセンターは、鉄筋コンクリートの2階建てで、延床面積約3400平方メートル。

外壁には、厚さ4.5センチの太陽光を取り入れることができる半透明な特殊なプラスチックを使い、オールシーズン活用できる。

内部には、観客席を288席設置し、コートには人工芝を張り、運動のほか各種イベントにも活用できる施設として整備される。

平澤豊満町長は「町では初めての総合スポーツ施設。地域の活性化や町民の健康づくりの場にしていきたい」と話していた。

箕輪町地域スポーツセンターは、12月中旬完成予定で、名称は公募により決定するという。 -

竜東地区農道竣工

伊那市美篶と箕輪町三日町をつなぐ農道が開通し13日、竣工式が行われた。

開通セレモニーでは、伊那市の手良保育園の園児や関係者約120人が、今回整備された八ツ手大橋を渡り、完成を祝った。

道路が整備された地域は竜東地区の上段。

これまでこの地域には、南北をつなぐ道路がなかったため、平成6年から県が主体となって農道の整備を進めてきた。

今回、伊那市手良の整備区間が完成し、全線開通となった。

農道は伊那市美篶と箕輪町三日町をつないでいて、総延長は約6キロ、総事業費は約32億円。

式典で小坂樫男伊那市長は、「箕輪から美篶までをつなぐ立派な道路ができた。これがまた、この地域の発展につながることを期待している」と話した。 -

伊那市議選立候補予定者25人

伊那市議会議員選挙告示まで1週間を切った。

13日までに立候補を予定しているのは25人で、定数21に対し4人オーバーとなっている。

12日から13日にかけ行われた立候補書類の事前審査では、立候補を予定している25派のうち24派が審査を済ませている。

伊那市長選挙、市議会議員選挙は18日告示、25日投開票となっている。 -

大芝村有林整備基本計画案示す

南箕輪村は、大芝村有林の森林整備基本計画案をまとめた。

12日開かれた南箕輪村議会全員協議会で、村が計画案を示した。

計画案は、今後10年間の大芝村有林の整備計画をまとめている。

基本方針は、アカマツを松くい虫被害から守ること、アカマツ林の一部を広葉樹に樹種転換することなど。

大芝高原内を5つのエリアに分け、年次計画に沿って整備を進める。

整備は間伐が中心で、健全なアカマツ林やヒノキ林を育て、さらに広葉樹の生育を目指すという。

村では、今回の計画案を地区懇談会で示し、村民の意見を聞くことにしている。

272/(金)