-

「元気づくり支援金」 上伊那分の選定始まる

市町村や公共的団体が取り組む事業に対して交付する県の「元気づくり支援金」の今年度の採択事業を決める1回目の選定委員会が、14日、伊那合同庁舎で開かれました。 今年度は、県全体で8億5千万円、このうち上伊那には昨年度とほぼ同じ、7,593万円が配分されました。 上伊那での市町村や団体からの要望は53件、約8,200万円となっています。 事業区分別では、産業振興、雇用拡大が23件で4,400万円、教育、文化の振興が9件で880万円、地域協働の推進が7件で1,000万円などとなっています。 堀田文雄上伊那地方事務所長は「地域への思いが強い取り組みを支援していきたい」と話していました。 委員会では、次回21日に事業の採択、不採択を決定し、今月末に採択事業を内示する予定です。

-

子どもを性被害から守るための条例骨子案について意見交換

県の子どもを性被害から守るための条例骨子案について知事が県民と意見を交わす県政タウンミーティングが10日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。 子どもを性被害から守るための条例骨子案では18歳未満の子どもを脅迫し欺き、困惑させることによる性行為または、わいせつな行為について罰則を科す規定が盛り込まれています。 全国で唯一条例がない長野県はインターネットの普及により子どもが性被害にあうケースが増えるなど社会環境が変化しているとしてその制定を目指しています。 県政タウンミーティングは条例制定について賛否が分かれていることから広く県民の意見を聞こうと開かれたものです。 会場にはおよそ60人が集まり出席者からは「泣き寝入りしている被害者は多い。条例を制定するべき」「子どもの性被害をもっと理解してから議論を進めたほうがよい」などの意見が出されていました。 阿部守一知事は条例制定は必要だとしたうえで「条例が出来てそれだけでよいという話ではない。県民の思いを共有し皆で取り組んでいくことが重要だ。」と述べました。 条例骨子案では罰則として2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すなどとし子どもを性被害から守るための施策を総合的に進めるとしています。

-

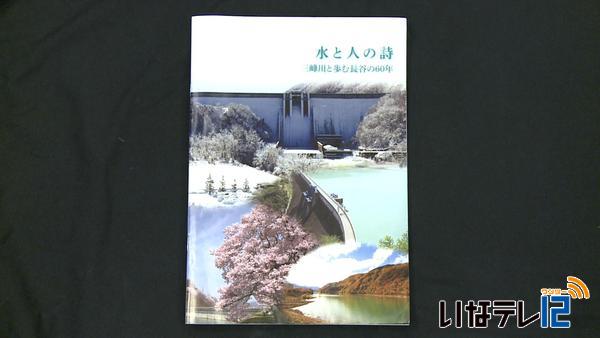

美和ダム着工60年記念誌作成

美和ダムの工事着工から60年を迎えるのを記念して、これまでの歴史を振り返る記念誌が作成されました。 記念誌は「美和ダム起工60周年記念資料作成実行委員会」が作成したものです。 美和ダム建設前から現在までの様子を29ページに渡り紹介しています。 記念誌の発行に伴いこのほど伊那市長谷総合支所で座談会が行われ、地元住民およそ40人が集まり記念誌を見ながらこれまでの歴史を振り返りました。 これからの美和ダムの活用方法について意見交換が行われ、実行委員会のメンバーからは、「桜の季節は景色が美しいので観光資源として活用したい」、「地域の人達と美和湖の使用に関するルール作りをしていきたい。」などの意見が出されていました。 記念誌は、1100部作成され長谷地域の全戸に配られる他公共施設にも設置されます。

-

高遠町地域自治区が市長に建議書

伊那市・高遠町・長谷村が合併して今年で10年を迎えるにあたり、高遠町地域自治区地域協議会は、今後の地域の在り方について、白鳥孝伊那市長に建議しました。 3月23日は高遠町地域自治区地域協議会の伊藤直人会長らが、市役所を訪れ、白鳥市長に高遠町地域の在り方について建議しました。 ●高遠町総合支所を、支所として引き続き設置し、必要な人員を確保すること●過疎対策事業の継続と地域活動への支援や助言●買い物弱者支援など公共交通の維持継続●保育園の移転新築、保育園維持のための移住・定住者の確保への協力について申し入れました。 白鳥市長は、「合併して財政は健全化され、必要な予算も確保できる。過疎に対する事業は当然継続していきたい」と話していました。

-

伊那市消防団 新団長に北原政一さん

平成28年度の伊那市消防団任命式が1日に伊那市高遠町の総合福祉センターで行われました。 新しい団長には高遠町地区から北原政一さんが就任しました。 合併以降旧伊那市以外からの団長就任は初となります。 任命式では、今年度新しく団長に就任した北原政一団長から団員に辞令が手渡されました。 辞令は階級が変更となる団員264人と新しく入団した団員66人に交付されました。 北原団長は、「時代の変化と共に消防団に求められるものも多種多様になってきている。各分団の横の繋がりを一層強め機能的に活動できるようにしなければならない。」と訓示しました。 伊那市の白鳥孝市長は、「方面隊の方式も定着してきた。地域の消防署との連携を極めながら住民の生命財産を守っていってほしい。」とあいさつしました。 最後に全員で火の用心三唱を行いました。

-

伊那市地域おこし協力隊 新たに1人増員

伊那市の地域おこし協力隊の委嘱式が1日、伊那市役所で行われ、今年度から新たに、高遠町地区の活性化に取り組む協力隊1人が加わります。 この日は伊那市役所で委嘱式が行われ、地域おこし協力隊7人と集落支援員2人に白鳥孝市長から委嘱状が手渡されました。 今年度から新たに協力隊として活動するのは、杉山祐樹さんです。 杉山さんは埼玉県出身の44歳。 これまで食品や化粧品の販売促進事業などを行い、現在は広告代理店の代表取締役社長を務めています。 協力隊としては、高遠町地区の活性化に関する活動に取り組むということです。 杉山さんはすでに高遠町に住んでいて、観光客だけでなく地元の人同士で交流し楽しめる街づくりをしていきたいということです。 伊那市の地域おこし協力隊の任期は1年で、最長3年まで延長することができます。

-

南箕輪村で景観講演会

景観行政団体に移行して1年を迎えた南箕輪村は、より多くの人に関心を持ってもらおうとこのほど村民センターで景観講演会を開きました。 講師は、南箕輪村の景観審議会委員長で信州大学農学研究科・環境共生ユニットの上原三知准教授が務めました。 上原准教授は、「総合的な街づくりを計画することで、将来的にその地域の価値も上がり、次世代に引き継ぐことができる。」と話しました。 講演会には地元住民など25人が参加しときおりメモをとりながら話を聞いていました。

-

上伊那未来を考える若者の会

20代から30代の若者が安全保障関連法や戦争について考える「上伊那未来を考える若者の会」が23日、伊那市西春近で会合を開きました。 会合には、伊那市を中心とする20代から30代の若者と、新聞報道を見て会場を訪れた50代や60代も加わり14人が参加しました。 呼びかけをした伊那市西春近のパティシエ・北原 三根子さんは、92歳になる祖母の戦争体験を聞いたことや、アメリカの9.11同時多発テロ事件などを通して、戦争について関心を持つようになりました。 去年9月に安保関連法が可決されたことを受け、友人や身近な人たちに声をかけ去年10月から月に1度集っています。 この日は「アメリカから独立するために」というテーマで、アメリカとの関係をどのように築いていけばよいと思うか、参加者が意見を交わしました。 北原さんは、政党や団体にとらわれることなく若者が未来について考える機会にしたいと話し、20代から30代の若者に、会合への参加を呼び掛けています。

-

平成18年3月31日の伊那市合併から10年

平成18年、2006年3月31日に、旧伊那市、高遠町、長谷村が合併し新伊那市が誕生して、31日で10年となりました。 平成18年、2006年3月31日、旧伊那市、高遠町、長谷村が合併し、新伊那市が誕生しました。 10年前、伊那市役所で開市式が行われました。 旧合併特例法に基づく県内最後の合併で、上伊那で唯一の合併です。 新伊那市の面積は667平方キロメートルで、県内の市町村では松本市、長野市に次いで3番目に広い面積となりました。 新伊那市の人口は、合併当時、2万6,522世帯、7万3,824人、高齢化率は23.9%、現在は2万7,132世帯、6万9,424人で高齢化率は29.2%となっています。 伊那市ではこの10年、財政の健全化に取り組んできたほか、合併特例債を活用し、保育園や公民館の建て替え、小中学校の耐震化、高遠消防署の整備などを進めてきました。 伊那市では合併10年で、市民の郷土愛を高めさらなる一体感の醸成を目指し、31日に「伊那市民憲章」を制定しました。 合併10年の記念式典は11月3日に行われる予定です。

-

年度末 各自治体では退職者辞令交付式

年度末、各自治体では31日付けで退職する職員に辞令が交付されました。 伊那市役所では31日、退職者42人、ひとりひとりに人事通知書と感謝状が白鳥孝市長から手渡されました。 退職者の内訳は、定年退職が28人、早期退職が14人です。 白鳥孝市長は、「市町村合併を経た激動の時代だったと思う。これからもそれぞれの地域や立場で活躍し、一緒になって行動しながら支えて欲しい」と話しました。 退職者を代表して御子柴泰人市民生活部長は「市民のために働かせて頂いた事は生きがいでもあった。引き続き伊那市の発展のために精一杯努力していきたい」と挨拶しました。 なお箕輪町では、12人、南箕輪村では5人が退職となっています。

-

地域自治区の設置期限 各総合支所で地域自治区長退任式

合併から10年が経過し、高遠町と長谷地域自治区の設置期限となった31日、各総合支所で地域自治区長の退任式が行われました。 高遠町総合支所では午後3時の年度納め式に続き、地域自治区長の退任式が行われました。 広瀬源司地域自治区長は職員を前に「当たり前に行っていることも先人達の努力があってのことだということを忘れないで欲しい。業務に無駄なことはないのでしっかり取り組んでいってほしい。」と話しました。 長谷総合支所でも午後3時すぎに退任式が行われました。 池上直彦地域自治区長は「長谷には南アルプスと三峰川という大きな財産がある事に誇りをもって欲しい。人口減少対策については、田舎暮らしモデル地域の溝口を手本に住民と協力して進めて欲しい」と話しました。 合併特例法に基づき平成18年3月31日に設置された高遠町と長谷の地域自治区は、31日、設置期限の10年となりました。 これにより市長が任命する、特別職の地域自治区長で総合支所長は廃止となり、新年度からは部長級の市の職員が支所長を務めることになっています。

-

南箕輪村地域おこし協力隊任命へ

南箕輪村は、4月1日付けで味工房を拠点に活動する、地域おこし協力隊2人を任命します。 協力隊として任命するのは東京都出身の楠好延さんと、宮崎県出身の内山祐輔さんで、村では、初めての協力隊の任命となります。 2人は、大芝高原味工房を拠点に活動します。 さいたま市に建設された鉄道博物館の開発設計を担当した楠さんは農産物加工所での商品開発やイベント企画などを行います。 大学時代、地方のブランド化について研究していた内山さんは農作物直売所の運営や農業体験事業の企画を行います。 地域おこし協力隊の任期は最大3年間で、村では4月1日に任命することになっています。

-

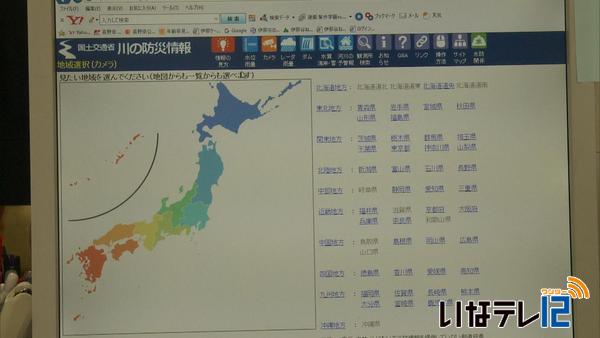

「川の防災情報」リニューアル 河川の状況を画像で確認

国土交通省は大雨の際に避難に必要な情報を掲載しているHP「川の防災情報」をリニューアルしました。 リニューアルされたHP「川の防災情報」では、全国の川沿いに設置されているカメラの画像を確認する事がでるようになりました。 また、川の水位やはん濫の危険性が確認できるほか、浸水が想定される場合にはどのくらい浸水する危険性があるのか地図で見る事ができます。 今回は新たにスマートフォン版を設けました。 GPS機能を使って現在地の雨の状況や川の水位が確認できます。 現在上伊那の河川に設置されたカメラの画像は配信されていませんが、順次公開できる作業を進めていくという事です。 リニューアル版は3月28日の午後9時頃から提供を開始する予定です。

-

今年度末で閉館の女性プラザなど4施設のお別れの会

昭和50年代に建設され、今年度末で閉館する伊那市の女性プラザや勤労青少年ホームなど4施設のお別れの会が、27日に開かれました。 伊那市西町の女性プラザでお別れの会が開かれ、伊那市の関係者や施設の利用団体などが参加しました。 今年度末で閉館となるのは、昭和50年から58年にかけて建設された、西春近のサンライフ伊那と、西町のウエストスポーツパーク管理センター、伊那市勤労青少年ホーム、女性プラザ伊那の4施設です。 これら4施設は、文化団体やスポーツ団体などの練習や交流の場として活用され、平成18年から10年間の総利用者数はのべ50万7千人となっています。 この日は、女性プラザで練習を行ってきた手話ダンスサークルと勤労青少年ホームで練習を行ってきた伊那市民吹奏楽団が記念演奏を行いました。 今年度末で閉館する4施設はいずれも建築から40年ほどが経過し老朽化が課題となっていました。 西町の3施設は、今年の夏に解体される事になっていて、跡地には伊那市の防災センターが建設される事になっています。

-

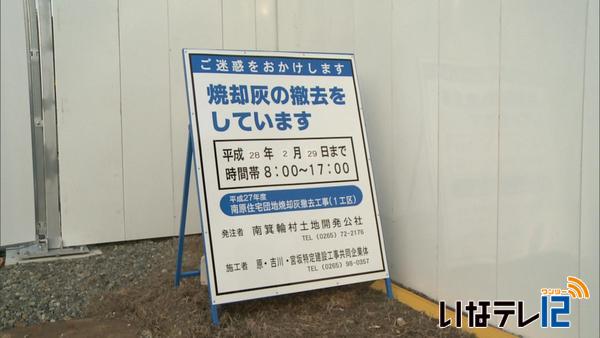

三重県伊賀市の業者に焼却灰の処分委託

南箕輪村の南原住宅団地に埋め立てられていた焼却灰について処分を委託するのは三重県伊賀市の業者に決まったことが25日分かりました。 これは伊那市役所で開かれた伊那中央行政組合議会全員協議会で報告されたものです。 処分を委託するのは三重県伊賀市の三重中央開発株式会社で処分予定数量はおよそ5,200トン、うち焼却灰は1,800トンとなっています。 焼却灰受け入れにあたり無害化処理の実証実験があり基準を下回ったことから地元自治体の承認と搬入許可が得られたということです。 撤去工事は今年度から平成29年度にわたるものと見込まれていて事業費は3億2,000万円となっています。

-

南箕輪村 空き家対策検討委員会が発足

南箕輪村は、村内の空き家に関する対策や利活用を図るための対策検討委員会を、24日に設置しました。 1回目の委員会が開かれ、唐木一直村長から委員9人に委嘱書が手渡されました。 委員会は、住民の代表や不動産に関する専門家などで組織されています。 この日は村から空き家の調査結果について報告がありました。 村内12区に依頼して提出された空き家状況の結果と村の税情報をもとに取りまとめを行いました。 結果、空き家と思われる家屋は151戸あったという事です。 このうち、児童、生徒の通学路に面している空き家、35戸について、安全確保のための目視調査を実施しました。 外壁や屋根の破損など建物の状況や景観、生活環境などのチェックリストを作成し点数の高いものを危険度が高いものとして一覧を作成しました。ほとんどの家屋に危険はなかったものの、危険度が100点を超えたものが4戸あったという事です。 村では、今後、さらに情報収集を進め正確な実態の把握を進めるとしています。 また空き家の利活用については来月、所有者に賃貸や売買の意思があるか意向調査を実施し、来年4月以降に空き家バンクの運用を開始する予定です。

-

伊那市 空き家バンク登録支援強化へ

伊那市は来年度から移住定住促進に向け、空き家バンク登録支援を強化していきます。 市では高遠町や長谷に加え、さらに田舎ぐらしモデル地域の新山で空き家を確保し移住定住につなげようと来年度、支援策を強化します。 新たな補助として登録物件の所有者には、契約成立時に報奨金として10万円を支給するとしています。 また、新山では登録物件の所有者に対し増改築や修繕費用として上限150万円の補助が新設されます。 市では、これらの事業費としておよそ4800万円を来年度予算に盛り込んでいます。 伊那市の白鳥孝市長は23日開かれた定例記者会見で、空き家バンクの登録支援を全市に広めていきたい考えを示しました。 市では、全市での空き家バンク登録推進に向けた事業費を含む補正予算案を6月の議会に提出するとしています。 平成22年度から高遠町や長谷で始まった空き家バンク制度のこれまでの登録物件数は、のべ46件あり、成約に至ったのは30件だという事です。

-

箕輪町人事異動 課長級3人昇格

箕輪町は4月1日付けの人事異動を22日、内示しました。 異動は123人の中規模で、課長級への昇格は3人です。 住民環境課長に、毛利岳夫さんが昇格します。

-

伊那市人事異動 部長級5人昇格

伊那市は4月1日付の人事異動を22日内示しました。 異動規模は240人の中規模で部長級への昇格は5人です。 参事・総務部企画課長に飯島智さんが昇格します。

-

高遠消防署に新車両導入

高遠消防署に新しい消防車が導入され、18日に上伊那広域消防本部で入魂式が行われました。 白鳥孝上伊那広域連合長はじめ、関係職員およそ40人が出席しました。 これまで使用していた照明車が老巧化したため、照明機能も備えたポンプ車が入れ換えで配備されました。 5人乗りで、消防ホースを10本積める電動ホースカーを積んでいることなどが特徴です。 これまで高遠消防署にはポンプ車が配備されていなかったため、消火活動は、広域消防本部の他の消防署に応援を要請していました。 今回の配備で、より迅速な消火活動にあたれるようになります。 なお、伊南北消防署には救助工作車が入れ換えで配備されました。

-

地域創生加速化交付金の交付金額内示

国が一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として創設した、地方創生加速化交付金の交付金額が18日に内示されました。 伊那市は総額4595万9千円で、内訳は社会林業都市構想事業に1785万円、中央アルプスジオパーク構想を活用した観光地域づくり連携事業に690万円、「信州・上伊那」の地域力向上推進事業に2120万9千円となっています。 箕輪町は、総額で7307万5千円で、内訳は大型商業施設を活用した新しいコミュニティ創出事業に6023万4千円、「信州・上伊那」の地域力向上推進事業に1067万7千円、移住交流推進事業に216万4千円となっています。 南箕輪村は、総額で1005万6千円で、内訳は中央アルプスジオパーク構想を活用した観光地域づくり連携事業に440万円、「信州・上伊那の地域力向上推進事業に565万6千円となっています。 各市町村は来年度から採択された事業に取り組んでいきます。

-

箕輪町がイオンと地域連携協定

箕輪町とイオンのグループ会社の総合スーパー・イオンリテール㈱は、地域活性化や住民サービスなどについての地域連携協定を17日、締結しました。 17日は、イオンリテール㈱東海・長野カンパニーの中島規行事業部長と、白鳥政徳町長が調印を行いました。 地域連携協定では、子育て支援・青少年健全育成、高齢者・障害者支援、健康づくり・食育など10項目にわたり相互に連携するとしています。 箕輪町は、今年7月、イオン箕輪店の1階東側247平方メートルに、ふれあいカフェやふれあいスペースなど、町民が集い、交流し、情報発信できる場所をオープンさせます。 運営は、子育て関係は箕輪町が直営し、福祉関係は、事業所に委託する予定だということです。 イオン店内に行政のスペースを設置するのは、非常に珍しいということです。 店内への行政スペース設置を前に、今回の包括協定を締結しました。 なおイオンが包括協定を締結するのは、県内では松本市に次いで2番目となっています。

-

南箕輪村が人事異動を内示 課長級への昇格は2人

南箕輪村は4月1日付の人事異動を17日に内示しました。 異動は33人の中規模で課長級への昇格は2人です。 住民福祉課を再編して4月から設置される住民環境課長に、教育委員会事務局社会教育係長の埋橋嘉彦さんが昇格します。

-

国道153号伊駒アルプスロード整備促進期成同盟会 設立

国道153号伊駒アルプスロード沿線の関係市町村による期成同盟会が、17日に発足し、早期の事業化を決議しました。 国道153号伊駒アルプスロード整備促進期成同盟会は、伊那市、駒ヶ根市、宮田村の関係者で組織します。 伊駒アルプスロードは、駒ヶ根市の北の原から伊那市青島までの約11キロです。 今年2月に天竜川右岸地域のルート帯が決定したことから、関係市町村の連携を図ろうと期成同盟会を設置しました。 総会では、伊駒アルプスロードの早期事業化や、平成39年のリニア中央新幹線開業までの全線開通などを盛り込んだ決議案が承認されました。決議書は地元選出の国会議員や県議会議員あてに提出されました。 この日の設立総会で会長に選任された白鳥孝伊那市長は「災害時の緊急道路として、またリニア中央新幹線の効果を波及させるものとして地域振興に欠かせない生命線となる。整備の必要性を国に強力に要望していきたい」と話しました。

-

伊那市防災センター 概要示す

伊那市は、市役所が被災した場合の代替え施設となる伊那市防災センター(仮称)の概要を16日示しました。 16日は伊那市議会総務委員会協議会が市役所で開かれ、防災センターの概要が示されました。 防災センターは、西町のウエストパーク管理センターと勤労青少年ホーム、女性プラザを解体し、その跡地に建設するものです。 平成30年度の利用開始を目指します。 建物の延べ床面積は1,250平方メートルで、会議室や多目的ホールなど7部屋が設置されます。 普段はクラブ活動や講演会などに利用でき、市役所が被災した場合には市の災害対策本部が設置されます。 駐車場は150台以上止める事ができ、災害時には大型の緊急車両の受け入れに使用する計画です。 市では、来年度から既存の建物の解体工事を行い29年度から防災センターの建設を行う予定で、総事業費はおよそ6億円を見込んでいます。

-

女性技術者と市長が森づくり考える

国の行政機関に勤める女性技術者と白鳥孝伊那市長が森づくりなどについて考える意見交換会が3日、伊那市新山のキットハウスで開かれました。 意見交換会は森林資源の活用などを提案する伊那市50年の森林ビジョン策定にともない国の機関と市が連携を図ろうと開かれたものです。 白鳥市長のほか天竜川上流河川事務所の小杉恵さんと南信森林管理署の相馬夏美さんが専門的な立場から意見を交わしました。 小杉さんは天竜川上流河川事務所で砂防に関する仕事をしています。 相馬さんは南信森林管理署で林業の課題改善などに取り組んでいます。 白鳥市長は「様々な意見を聞き連携しながら森づくりを進めていきたい。」と話していました。

-

県議会 議長に向山公人氏

県議会の本会議で正副議長選が15日行われ、議長は伊那市区で最大会派自民党県議団の向山公人さんに決まりました。 伊那市区から議長に選出されるのは、28年ぶりとなります。 向山さんは15日の午前9時50分過ぎに、本郷一彦座長に立候補の届け出を済ませ、所信表明をしました。 正副議長選は立候補制で実施しています。 午後1時から開かれた本会議で、正副議長ともに立候補は1人だけだったため各会派の申し合わせにより指名推薦で選出されました。 結果、議長に伊那市区で自民党県議団の向山公人さん、副議長に松本市区で信州・新風・みらいの下沢順一郎さんが決まりました。 伊那市区から議長に選出されるのは向山さんが4人目で、昭和62年から議長を務めた登内英夫さん以来28年ぶりです。 上伊那では、平成7年の清水重幸さん以来となります。 その後開かれた記者会見で向山さんは「議会の存在が理事者側にも県民の皆さんにも伝わるように議会として取り組んでいきたい」と話していました。 申し合わせにより正副議長の任期は1年となっています。

-

新教育委員会制度 箕輪町教育長に唐澤義雄さん

教育長と教育委員長の仕事を一本化した箕輪町の新たな「教育長」に現職の唐澤義雄さんが任命されました。 これは、14日に開かれた箕輪町議会3月定例会の中で教育長任命の議案が白鳥政徳町長から提出され、全会一致で同意されました。 唐澤さんは、昭和26年生まれの64歳。 信州大学人文学部卒業後、教員となり伊那市の春富中学校や東部中学校の校長などを務め、平成24年からは箕輪町の教育長を務めています。 教育委員会制度は、法律が改正され去年の4月に施行されました。 唐澤さんの新たな教育長としての任期は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間です。

-

国道153号伊那バイパスの延伸で沿線を「特定用途制限地域」に

伊那市は、国道153号伊那バイパスの延伸が予定されている伊那市の野底から上の原の一部について、地域で望まない建築物を制限する事ができる「特定用途制限地域」に指定する方針です。 伊那市議会経済建設委員会協議会が開かれ、市側から説明がありました。 特定用途制限地域の指定を目指すのは野底、若宮、前原、上牧、上の原の一部で、延伸が予定されている伊那バイパス沿線で、道を挟んで両側100メートル程度の幅をもって検討しています。 開通後の乱開発を防ぎ計画的な土地利用へ誘導する目的です。 伊那市では現在関係する区の役員を対象に説明を行っていて、来年度から住民説明会などを開く予定です。 そこで出された意見をもとに建設を規制する建物の高さ、店舗などの面積を決定するほか、遊戯施設の制限や建設を制限する工場の種類などを決定するという事です。 伊那市では平成29年度に都市計画法に基づく特定用途制限地域に指定したい考えです。

-

みはらしファームにバーベキューができる施設を来年度建設へ

伊那市は平成26年度から29年度までの4年間で、みはらしファームのリニューアルを進めています。 来年度は収穫体験をした食材を使ってその場でバーベキューなどができる施設を建設する計画です。 現在は市民農園となっている場所の一部に、バーベキューなどができる地域食材提供施設を建設します。 事業費は4,200万円です。 収穫体験などで収穫した野菜を自分たちで調理して味わえる簡易施設を6棟建設する予定です。 西側に5つのテーブルで40人が利用できる施設を作り、北側に1つのテーブルで8人が利用できる小型施設を5棟建設します。 みはらしファームのリニューアルは、国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用して平成26年度から4年間の計画で進められています。 4月1日には雨の日でも200人が利用可能な体験施設がオープンする事になっています。

272/(金)