-

南箕輪村文化団体連絡協議会 08総会

南箕輪村文化団体連絡協議会(中島重治会長)はこのほど、村民センターで2008年度総会を開いた。同連絡協議会所属の芸能部20団体、文化部12団体の計32団体の代表者ら約50人が出席し、本年度の事業計画など5議案を承認した。このほか、所属2団体による活動事例発表があった。

本年度は芸能部から1団体減の計32団体で活動。大芝高原まつりへの参加や村民文化祭の準備などの事業計画を承認した。中島会長はあいさつで「各団体が歯車の歯のようにうまく噛み合った活動ができることを願う。この総会で文化団体の基盤が整うよう協議を」と呼び掛けた。

活動事例報告では「南箕輪俳句会」が発足30年の歴史や活動に触れ、「これからも俳句で気持ちの大らかさ、感動を伝えていきたい」と発表。「土器2(どきどき)クラブ」は一つの器が完成するまでの作業を説明しながら、「世界で一つの自分の器作りを楽しんでいる」と話した。

「土器2(どきどき)クラブ」の活動事例発表では代表者が器の作り方を説明 -

まほらいな市民大学

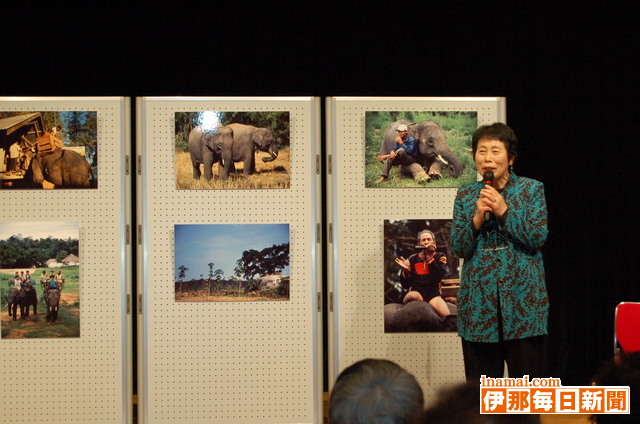

伊那市まほらいな市民大学は14日、08年度最初の講座を生涯学習センターで開き、ベトナムで象と暮らす人々の写真を撮り続けている写真家の新村洋子さんを講師に講演「象と生きる」を聞いた。

教員を退職後に写真学校に通い、課題の写真展のために2002年に撮影に訪れたベトナム。少数民族の子どもを撮影中に偶然、象が後方の農園を歩いているのを目撃し、それをきっかけに象と暮らす人々を撮影している。

象や象使い、野生像が生息するヨックドン国立公園などの写真とともにエピソードを話し、野生像を調教する貴重な映像や、今年3月24、25日に訪れた際の象祭りの写真も紹介した。

象の捕獲が禁止される以前に、広い森の中で合図のために使われた角笛の音楽を録音した音も紹介。「象が獲れた」「村へ帰るから森の入口に集合」「村人は迎えにおいで」という3種類の音楽で、「ただ野蛮な象狩りだけでなく、音楽で知らせる文化があった」と話した。

新村さんは今後について、「本当に象や森を愛する人をヨックドンの森へお連れしたい。人がどっと訪れたら森が荒れるのでだめ。少しずつ広めたい」と思いを語った。

ベトナムの象などの写真を紹介する新村洋子さん -

駒ケ根市中沢小学校内に開室した県伊那養護学校の分教室

「はなももの里」

今月8日、駒ヶ根市の中沢小学校の校舎内に開室した県伊那養護学校の分教室「はなももの里」。現在は駒ケ根市内に住む小学1年から4年までの児童6人が通い、養護学校のカリキュラムに沿って学んでいる。

「りこちゃんいる?」

教室を開放する休み時間には、中沢小学校の児童が分教室の児童のもとへ遊びにくる。

「まだ始まったばかりですが、中沢小の子どもたちは『こうだい君いる?』『この子はトランポリンが得意なんだよね』ってよく声をかけてくます。今後は、いろいろな形で交流していければ」と、分室長の稲垣高幸さん。 -

光前寺のシダレザクラライトアップセレモニー

シダレザクラの見ごろを前に駒ケ根市の光前寺で、シダレザクラのライトアップが始まった。16日にはオープニングセレモニーがあり、駒ケ根太鼓子供連(小原恒敏代表)が太鼓演奏を桜の下で披露=写真。訪れた人たちを楽しませた。

シダレザクラのライトアップは駒ケ根高原周辺の観光事業者などでつくる「光前寺のしだれ桜ライトアップ実行委員会」(宇佐美美宗夫委員長)が11年前に始めた取り組み。訪れた観光客から同寺のシダレザクラの美しさを指摘され、ライトアップを開始した。当初は3千人を目標に始めたが、今ではこの時期10万人の観光客が同寺を訪れるようになった。

宇佐美実行委員長(58)=ホテルやまぶき社長=は「『地域おこしは地元が一生懸命になることが大切』という考えでやってきた。11年目を迎え、その間多くのお客さんに楽しんでいただけた。これからも多くのお客さんに来ていただけるよう努力していきたい」と話していた。

ライトアップはは26日まで行う。時間は午後6時半縲恁゚後10時。また、この間は実行委員が交代で誘導を行い、見物客の安全確保に努める。 -

5月にリサイタルを開く駒ケ根市出身のテノール歌手・佐野成宏さんが杉本市長を表敬訪問

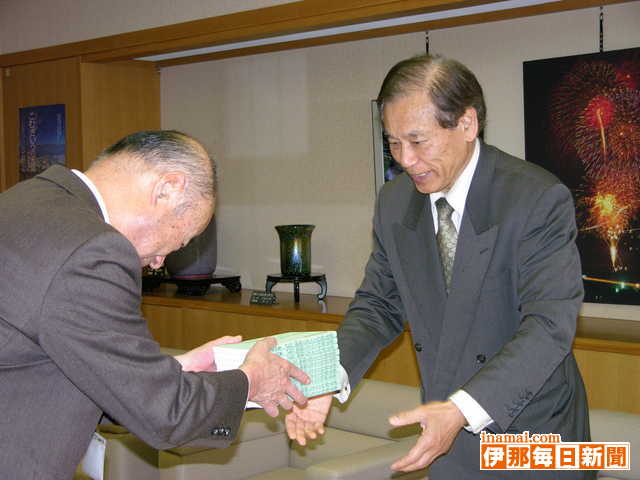

5月に市文化会館でリサイタルを開く駒ケ根市出身のテノール歌手・佐野成宏さん(43)とその後援会(木下勝敏会長)が17日、杉本幸治市長のもとを表敬訪問し、リサイタルへの意気込みを語った=写真。

リサイタルは自身の後援会結成10周年を記念したもの。また今回、コンサート会場などに足を運ぶ機会が少ない障害者にも音楽を楽しんでもらいたいとの願いから、市内の障害者20人を無料招待することを企画。この日はそのチケットを持って杉本市長のもとを訪れた。

佐野さんは最近まで滞在していたフランスでのコンサートの様子などを話しながら「お客さんも聞いているうちに、段々盛り上がっていく感じが分かるので、そういうのが嬉しいですね」と語った。

また、後援会の名誉顧問でもある杉本市長は「クラシックの楽しみをみなさんにも味わってほしい。観客の数が倍になるよう、先頭になってやっていきたい」と語った。

リサイタルは5月21日、市文化会館である。午後7時開演(開場は午後6時半)。全席指定でS席5千円、A席4千円、学生席(学生証が必要)2千円。

佐野さんは「今回は自分が生まれ育った駒ケ根の地で、イタリアからピアニストをお招きして本場の音楽を聞いていただける機会をもてた。ぜひ多くの人に来ていただければ」と話していた。

チケットの発売・申し込みは市文化会館(TEL83・1130)へ。 -

08年度上伊那地域「地域発元気づくり支援金」選定委員会

08年度上伊那地域「地域発元気づくり支援金」の第1回選定委員会は17日、伊那合同庁舎で開き、要望84件の内容説明を受け協議した。第2回委員会で採択事業を選定し、4月末までに採択事業の決定、内示を予定する。

「地域発元気づくり支援金」事業は2年目。市町村や公共的団体が住民とともに自らの知恵と工夫により行う自主的、主体的な取り組みを支援する。

08年度の事業要望状況は、上伊那8市町村と広域連合で、市町村分27件、要望額5908万6千円。公共的団体分57件、要望額7639万8千円。合計は84件で要望額1億3548万4千円。前年度より26件減少した。

交付対象事業には新たに市町村合併に伴う地域の連携の推進に関する事業が加わった。

事業区分別の要望状況は、地域協働の推進11件、保健・医療・福祉の充実5件、教育・文化の振興6件、安全・安心な地域づくり24件、環境保全・景観形成11件、特色ある観光地づくり7件、農業の振興と農山村づくり8件、森林づくりと林業の振興2件、商業の振興4件、市町村合併に伴う地域の連携の推進に関する事業2件、そのほか地域の元気を生み出す地域づくり4件。

環境保全・景観形成、商業の振興、市町村合併に伴う地域の連携の推進に関する事業は増加。教育・文化の振興、特色ある観光地づくりは減少した。

選定委員会委員は箕輪町長、南箕輪村長、信州大学農学部長、農家民宿みらい塾、伊那建設事務所長、伊那保健所長、上伊那地方事務所長の7人で構成し地方事務所長が委員長を務める。 -

高遠の手仕事5人展

伊那市高遠町在住の染色や陶芸などの作家による「高遠の手仕事5人展」が17日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。

出展は、何も持ち込まず自然にある物だけを使い発酵藍建てする正藍染めの染家・多田羅稔さん、抹茶茶わんを中心に使いやすさを一番に考えて作る陶家・松尾芳樹さん、飯田線の走る風景を水彩で描く絵家・加川瀛介さん、竹と和紙であかりを作り闇夜を照らす灯家・佐藤光春さん、伊那谷の蔓(つる)や枝を使い皿やかごなどを編む蔓家・青木春奈さん。

5人は、昨年5月に高遠町山室の遠照寺のぼたん祭りで初開催したイベント「山室市」に参加した縁で、染家の多田羅さんが呼びかけ人となり、初の5人展を開いた。それぞれが近作を中心に手作りの作品約20点を出品している。

多田羅さんは、「5人は皆、福岡、東京、神奈川、埼玉から高遠に移り住んだ。自然から取り出した手作りの作品で、高遠の自然の豊かさを感じられる展示」という。

会期は20日まで。午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時)。無料。 -

伊那市小中学校アマランサス使用アンケート

栄養価の高い雑穀として伊那市が普及に取り組んでいるアマランサスについて研究している大阪市立大大学院工学研究科講師の伊與田(いよた)浩志工学博士と同研究室に所属する管理栄養士山形純子さんが3月、伊那市内17小中学校の栄養職員を対象に行ったアンケート調査の結果が17日までに分かった。

回答した6小学校、3中学校、その他1(無記入のため不明)の計10校のうち、給食でアマランサスを使ったことがあるのは全体の60%に当たる6校で、使ったことがない4校でも3校が「使用する」「機会があれば使用する」と回答するなど、導入に前向きな意見が大多数を占めた。

利点として「扱いやすい」「葉、茎は青物の代替食品として利用価値がある」「栄養価が高い」などが上がった一方、これまでに使用しなかった理由として「取り入れたいと思っているが、アマランサス紹介PRの資料を集める時間がない」「必要性を感じない」などがあった。使用した児童、生徒の反応は「良い」が2校(33%)、「普通」が4校(67%)で、「悪い」はゼロ。

栄養職員としての意見では「栄養価の高い食品で、取り入れたいと思っている。写真などの資料が不足で、できれば学校の庭のすみにまきたい」「葉や茎の使い方や味を知らないので、機会があれば講習会などに参加して学びたい」などの回答があった。

伊那地域アマランサス研究会の事務局がある伊那商工会議所の向山公人会頭はアンケート結果を聞き「食品偽装問題が多い今、食の安全のためにも地産地消は大変良い取り組みだ。導入がもっと進むようであれば、安定して供給できるように生産者を増やす必要もある」と話した。 -

国民生活金融公庫伊那支店存続へ

一般の金融機関から融資を受けるのが難しい小規模事業者などに事業、教育資金の貸し付けを行っている政府系金融機関、国民生活金融公庫が今年10月に中小企業金融公庫など3金融機関と統合して新たに日本政策金融公庫として発足するのを受け、同金庫の木村政之副総裁=高森町出身=と多胡藤夫伊那支店長が17日、伊那商工会議所(向山公人会頭)を訪れ「伊那支店は存続する」とする方針を説明。統合の趣旨や経緯などを説明した上で、今後についても理解と協力を求めた。

向山会頭は「都市と地方の格差が問題となっているが、統合を機に、製造業が多い上伊那が元気になるような制度の検討もしてほしい」と要望。木村副総裁は「早くそういうビジネスモデルをつくっていきたい」と前向きな見解を示した。

国民生活金融公庫は国民金融公庫(設立・1949年)と環境衛生金融公庫(同67年)が統合して99年に発足したが、より透明性の高い効率的な事業運営を目指した07年5月の「株式会社日本政策金融公庫法」の成立により、株式会社組織で再スタートすることが決まった。県内には伊那支店のほか、長野、松本、小諸の各支店があるがいずれも統廃合の対象とはならず、存続の見通し。 -

市街地情報リーフレット完成

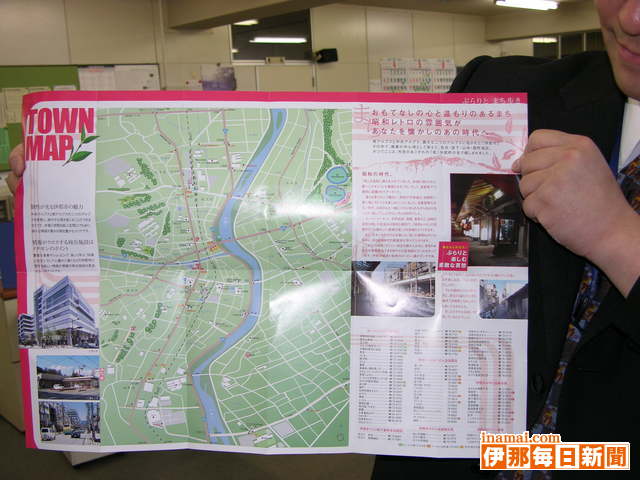

伊那市を訪れる観光客などに地元商店街の魅力を発信しようと、市内の西町、荒井、坂下、山寺の各区の商店などでつくる商店街活性化イベント委員会が昨年から企画、制作に取り組んでいた伊那市街地情報リーフレット「TAWN NAVI」(タウン・ナビ)が完成した=写真。

B3判両面カラー印刷。商店街マップとともに約160の店舗名、電話番号の一覧を掲載しているほか、市の名物としてアピールしている手作りギョーザ、ソースかつどん、ローメンの味と由来などを大きな写真入りで紹介している。片面には「歴史を再発見」として、市中心部の街並みの魅力なども掲載している。

リーフレットは一部の店舗や施設で配布を始めている。制作に当たっては、市の07年度商業振興事業として70万円の補助を受けた。 -

市町村職員初任者研修

本年度新たに採用された市町村職員対象の初任者研修会が17日、伊那市の県伊那合同庁舎で開かれた。県市町村職員研修センター主催。南信地区の17市町村と伊南行政組合の新規採用職員94人が参加し、地方自治体の将来を担う職員としての心構えや職務の基本を学んだ=写真。

講師として招かれた伊那市の小坂樫男市長は講話で「昔の公務員は『遅れず、休まず、仕事せず』を守っていればだんだん偉くなれたというが、今は違う。さまざまな仕事があって大変だが、その分やりがいはあるはず。住民の大きな期待を受けているのだから、それぞれの地域の発展のために頑張ってほしい」と話した。

研修は18日も引き続き行われ、文書事務や対応マナーなどについて学ぶ。

9月には後期研修が開かれる。 -

世界へ広がる音楽ハウス、ビオラ奏者兎束さんの自宅が宮田村に完成

宮田村を拠点にした弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」の音楽芸術監督で世界的なビオラ奏者の兎束俊之さん(68)が、同村駒ケ原(新田区)に活動拠点となる自宅を完成させた。演奏サロンも設けてあり、情熱ある演奏家たちがつどう・ス音楽ハウス・スにしたいと構想も。20日には近隣住民や関係者を招いて、こけら落としのコンサートを開く。

「ここに来れば本物の音楽にふれられる。レッスンもできれば演奏も聴ける。どんな形になるかは分からないが、宮田という土地が音楽を志す人たちの目標の場所になれば」と兎束さんは話す。

東京音楽大学前学長で、4月からはくらしき作陽大学(岡山県)の副学長。数多くの音楽家も育て、6年目を迎えるアンサンブル信州in宮田でも若くて有望な団員を率いる。

伊那谷に本物の音楽を根づかせようと精力的だが、何度も足を運ぶうちに東京とは違う静かな環境と、あたたかな人柄にもほれこんで住むことを決意。

いくつかの候補から2つのアルプスを望み、近くにサクラがある駒ケ原の地を選んだ。

「音楽は空間がなければできない芸術。申し分のない環境に最高の家を建てることができた」と笑顔がこぼれる。

20日は兎束さんと親交の深い一流の演奏家が集まるほか、5月以降もハウスコンサートを予定。

アンサンブルで育まれ始めた宮田の音楽文化が、巨匠を住民として迎えさらに花開こうとしている。 -

名物丼食べ歩きスタンプラリー20日から

宮田村の名物丼「紫輝彩丼」の販売開始1周年を記念して20日から、食べ歩きのスタンプラリーが始まる。商品券など豪華景品を用意しており、主催者は「この機会に村内12の飲食店のオリジナリティあふれた名物丼を食べてみて」と呼びかけている。

加盟飲食店と村商工会青年部でつくる名物丼プロジェクトチームが主催。紫輝彩丼は村特産の赤ワインを用いるほかは、提供する店によって具材や味付けも異なり、1周年を機にさらに多くの人に味わってもらおうと企画した。

12店舗全ての紫輝彩丼を制覇すると「満腹賞」に応募でき、抽選で商工会商品券5千円分が5人に当たる。

8店舗の場合は「腹八分目賞」となり、抽選で10人に商工会商品券2千円分を進呈。

また残念賞としてどんぶりレンジャータオルを15人分用意した。

村商工会や役場、飲食店などに備えてある専用の応募用紙(名物丼プロジェクトのホームページからもダウンロード可能)を使い、各店舗で紫輝彩丼を食べるごとにスタンプを押印できる。

応募方法は取り扱い飲食店に設けてある応募箱に投かんするか、村商工会まで持参または郵送。締め切りは6月22日。問い合わせなどは名物丼プロジェクトチーム(村商工会内)85・2213まで。 -

道路特定財源暫定税率失効受け、舗装3路線調整図りながら

宮田村は16日、係長級以上の職員を対象に予算執行説明会を役場で開いた。揮発油税に関わる道路特定財源の暫定税率失効に伴い、当面は関係する予算執行を抑え、舗装を予定する3路線については調整を図りながら対応していく方針を示した。

村は今年度予算に3路線の舗装工費として約1千万円を計上。夏以降に着工を予定しており、国の方針、動向をみながら対応する。

また、太田切川の護岸工事が進むことにからみ、以前に投棄された廃棄物処理で新たな出費が予想されることも説明した。

処理費用は今年度予算に計上しておらず、補正で対応する方針。

どのくらいの費用になるか分かっていないが、問題が明るみになった2005年には約8千万円の処理費を工面した苦い経験もあり、村では厳しい状況を職員に喚起しながら、各種事業の適正な予算執行にも務める考えだ。 -

織建が初の大感謝祭

伊那市水神町の織建(織井常昭社長)は13日、初の大感謝祭を織建敷地内とショールーム「住まいの館」で開いた。建材、キッチン・ユニットバスの最新モデルなどの展示や、子ども向けの手作り木工教室など多彩なイベントがあり、約千人が訪れにぎわった。

顧客に楽しんでもらうほか、これからリフォームや新築を考えている人に最新技術のメーカー展示を見て参考にしてもらおうと計画した。

イベントは一流メーカーの建材展示、IHクッキングヒーターとガステーブルの実演、塗り壁体験などで、リフォームや設備工事の相談会もあった。

手作りの良さを味わうことで木の家のよさを感じてほしい-と織建社員の大工と作る木工教室も開いた。家族連れが巣箱やいすを大工に教わりながら楽しく作っていた。 -

伊那おやこ劇場OB会(仮称)発足

伊那おやこ劇場で子どもたちと一緒に劇場で育ったOBらが集まり13日、「伊那おやこ劇場OB会」(仮称)が発足した。初の活動は6月8日「常田富士男さん口演会」で、伊那公民館で開いた発足会で今後の準備などを話し合った。

子育てが終わり一段落したところで、以前とは違う時間の流れの中で観劇などをし、昔の元気を取り戻して楽しもう-と、会発足に向け3回の会議を重ねてきた。

メンバーは、伊那おやこ劇場の初代運営委員長や事務局経験者、会員だった保護者ら約20人。現役の会員もいる。

発足会には12人が参加。発起人の浦野しず子さんは、「おやこ劇場は人と人とのつながり、結束力があって今まで続いている。この結束をうまくつなげて楽しく続いていく会にしたい」。保坂孝子さんは、「おやこ劇場を通してきずなができ、親子で生の劇を感動して見られたことが幸せだった。おやこ劇場を媒介にして生きがいを見出したいと思う」と話した。

次回は5月に会議を開き、活動第1弾となる口演会を成功させるべく準備する。

今後の活動は芝居を呼ぶほか観劇ツアー、おやこ劇場との交流などを考えている。 -

伊那ナイターソフトボール連盟・リーグ戦開会

伊那ナイターソフトボール連盟(秋山道夫会長)は15日夜、伊那市の富士塚スポーツ公園グラウンドで08年度のリーグ戦開会式などを行った。今シーズンは前年度と同数の25チームが出場し、5月から10月まで熱戦を繰り広げる。

開会式で秋山会長は「昨年は不戦勝が目立ったので今年は全試合が成立することを願う。これから熱い戦いが繰り広げられることを期待する」とあいさつ。昨年の優勝チーム「インターフェア」の小林栄一郎主将(37)=箕輪町木下=が「シーズン終了まで精いっぱいプレーすることを誓う」と選手宣誓した。

式後には、今シーズンの幕開けとなる、16チーム参加の春季トーナメントが開幕した。

同トーナメントは6月上旬に予定している決勝、3位決定戦を残し4月下旬までに終了。リーグ戦開幕は5月からで、10月上旬からは秋季トーナメントが始まる。各大会は富士塚スポーツ公園グラウンド、伊那市営球場である。

力強く選手宣誓するインターフェアの小林主将 -

【記者室】旧庄屋屋敷を再生

「古くて美しいものを残せる人の気持ちと社会を広げたい」。伊那市の旧庄屋屋敷を保存活用するプロジェクトが始まった。都会に暮らす一新塾21期生有志が取り組んでいる。

空家になり3年が経ったかやぶき屋根の屋敷は、メンバーの言葉を借りれば「ぼろ」。しかし長屋門をくぐった先にどっしりと構えるその姿は、繁栄の面影を残す。

郷土文化の再創生という大きなテーマを掲げたプロジェクト。都会の人が田舎で新たなことに取り組むには、地域の受け入れなど難しい面もある。が、今回は屋敷所有者も親族も歓迎ムード。「でしゃばりになっちゃいけない」と控えめながらも、一緒に再生したい思いがある。古くて美しいものに命を吹き込む様を見守りたい。(村上裕子) -

春季北信越高校野球県大会南信予選 29日開幕

第118回北信越高校野球県大会南信予選の組み合わせ抽選は15日、諏訪市文化センターで行い、県大会の出場権4枠を争う対戦カードが決まった=別表。大会は29日に開幕し、5月11日までの6日間、諏訪湖スタジアム、県営飯田球場の2会場で熱戦を繰り広げる。

出場する25校のうち上伊那勢は、部員不足で出場を辞退した箕輪進修以外の7校が参加する。昨秋ベスト4でシードの辰野、伊那北はそれぞれ茅野竏註z訪清陵の勝者、飯田長姫竏衷シ川の勝者と対戦。辰野が入った4強を決める同ブロックでは、春季上伊那大会で優勝した駒ヶ根工が諏訪二葉と戦い、勝ち上がれば高遠と顔を合わせる。

このほか、赤穂は岡谷工と、上伊那農は飯田と、伊那弥生は富士見と初戦を戦う。

決勝は5月11日、諏訪湖スタジアムで午後0時30分縲怐B県大会は5月17縲・0日、諏訪湖スタジアム、県営飯田球場、県営伊那球場で行う。 -

御嶽山保存会が木曽と文化交流 26日

南箕輪村の無形文化財・民謡「御嶽山(おんたけやま)」を後世に伝える、村民有志でつくる保存会(清水伝之丞会長、17人)は26日、同村の大泉西部地区館で「木曽節保存会」(木曽町)と2度目の交流会を開く。清水会長は「今後も交流の輪を広げていきたい」と話している。

交流が始まったのは昨年春。名古屋であったイベントに両団体が参加し、木曽節保存会から「御嶽山」のいわれを尋ねられたのが契機。木曽から伊那に民謡が伝わった経緯を話したところ交流の話が持ち上がり、昨年9月、木曽町で「御嶽山」などを披露した。

同民謡は1820年ごろには、すでに上伊那各地で流行。1908年に「御嶽山」から「伊那節」に名を変えたが、大泉では同名称で継承されてきた。祝い唄として、村祭りや来客があるときには必ず唄って踊り、60年ごろまで結婚式には欠かせないものだったという。

今回の交流会は、両保存会が自分たちの民謡を披露し、それぞれを講習し合う内容。御嶽山保存会では、交流会で各民謡を学びたいという希望者の参加を呼び掛けており、清水会長は「御嶽山を村内に広げるため、みんなで覚えてもらいたい」と期待している。

交流会は午後3縲恣ッ4時半。参加希望者は当日、大泉西部地区館へ。

交流会に向けて練習に励む御嶽山保存会のみなさん -

伊那商工会議所新入社員激励会

伊那商工会議所(向山公人会頭)は16日、第27回新入社員激励会を伊那商工会館で開いた。伊那市の28事業所に本年度入社した新入社員約140人が出席し、主催者と来賓の激励を受けた=写真。

向山会頭は「地方経済と中小企業は相変わらず厳しい状況に置かれているが、新社会人としてそれぞれの企業で力を発揮して頑張ってほしい。皆さんの活躍が企業と地域の発展につながる」と激励の言葉を贈った。

新入社員を代表してアルプス中央信用金庫の加藤春菜さんがあいさつ。「一日も早く一人前の社会人として活躍し、戦力となれるよう努力する。私たちは、企業は違っても同じ伊那市で働くよきライバル。仲間として高め合い、初心を忘れず頑張っていきたい」と力強く決意を述べた。

続いて行われた講演では、伊那市で法律事務所を開く長谷川洋二弁護士の「君たち、やる気あるか!」を聴いた。入社して半月が過ぎたとはいえ、まだ初々しさの残るフレッシュマンたちは新入社員らしく、真剣な表情で話に聴き入っていた。 -

世界一の会が総会

上伊那の製造業26企業でつくる「世界一を目指し行動する上伊那地域企業の会」(通称世界一の会)は16日、通常総会を伊那市のプリエ・キャスレードで開いた。会員など約30人が出席し、08年度の事業計画・予算案と役員人事などを承認したほか、関東経済局地域振興課斎藤義久さんと八十二銀行伊那支店長滝沢亮さんの講演を聴いた。会長にはナパック(駒ケ根市)社長の鈴木明さんが再選された。役員の任期は2年。

08年度の主な事業は▽上伊那産業フェア(仮称)開催に向けた諸団体との連携、協力▽県中小企業センターと連携して各種展示会、商談会に参加▽セミナー、講演会の開催▽大学との連携強化▽視察研修竏窒ネど。

役員は次の皆さん。

▼会長=鈴木明(ナパック)▼副会長・受注促進部会長=北林友和(ヨウホク)▼同副部会長=梅原好和(ニイタカ)▼副会長・未来経営部会長=横森孝心(グローリー)▼同副部会長=増田清(マスダ)大森正秋(アルプス中央信用金庫)▼副会長・厚生部会長=山田勝英(志賀野シーケンス)▼同副部会長=今井博充(アルゴル)▼会計監事=唐沢功(南信化成)清水輝美(東信鋼鉄) -

森田勇造さん著書寄贈

国立信州高遠少年自然の家の所長を05年3月まで4年間務めた旅行作家森田勇造さん(67)=東京都杉並区=は4月に刊行した最新の著書『安全・安心とこころの保障竏衷ュ年教育と体験活動』(世論時報社刊・A5判167ページ)10冊を伊那市に寄贈した。森田さんは16日、市役所を訪れ、市教委の北原明教育長に手渡した=写真。森田さんは「少年の家での取り組みを中心に、自然を敬い、自然とともに生きる知恵などについて書いた。子どもの体験教育はレクリエーションではなく、生きる力と知恵を身につけるために必要なものだ。小中学校の先生など教育関係者や保護者に読んでほしい」と話した。北原教育長は「たくさんの寄贈に感謝する。市の図書館と分館に配置したい」と礼を述べた。

森田さんは民族の生活文化研究のために世界各地を訪れる一方、野外教育文化の研究、啓発、実践に努めている。青少年交友協会理事長、野外文化教育学会顧問、東京学芸大客員教授。 -

駒ケ根市社会福祉協議会、本年度から緊急サポート実施へ

駒ケ根市社会福祉協議会は本年度、「子育て緊急サポート事業」を開始する。緊急の事態が発生した時、事情でどうしても対応できない家庭を支援する事業で、急な残業で保育園に迎えに行けない家族の代行、共働き家庭の病児の一時預かりなどを有償で提供する。

開始時期は10月ころを目途としている。担当者は「利用者家族が本当にこのサービスを必要としているのかをしっかりと見極め、サービスを提供していきたい」としている。

この事業は県社協の指定事業で、県内では昨年、長野市、安曇野市、飯田市の社協が取り組みを開始。本年度は上田市、諏訪市でも始める。

事業を担うのは一般から募るボランティアで、6月ころから研修講座を開講し、子育て支援の基本、緊急時の対応方法などを学んでもらう。

しかし、こうしたサービスは有償であるがために、安易に利用されるケースもある。安易な利用を避けるために駒ヶ根市社協は、サービスの利用を希望する家族と面接し、本当に頼れる人がいないのかどうかなどを、しっかり話し合っていきたいとしている。

担当者は「ただ『安いから』と安易にサービスを利用するのではなく、若いご家族には家族やご近所など、周囲との関係を築く努力をしてもらいたい。そうしたことも一緒に考えながら、サービスを提供していきたい」と話す。

また、本当にサポートを必要とする家族には、その家族の状況に合ったボランティアを探し、サービスを提供できるよう、体制を整えていく。 -

心の病と向き合う「さくら」が家族と仲良く花見

宮田村の心の病と向き合う当事者グループ「さくら」と、同家族会の「陽だまりの会」は12日、中越区の北の城で花見を行った。満開のサクラが一行を出迎え、美味しい料理に舌鼓を打ちながら宴を楽しんだ。

花見をするのは昨年に続いて2回目。約30人で訪れ、咲き誇る花々に歓声をあげた。

「心の病は当事者も家族も交流するのが難しい環境にあるが、さくらも陽だまりの会も積極的な活動をしている。今後もふれあいを深めていきたい」と関係者は話していた。 -

宮田宿本陣で夜桜妖艶に初のライトアップ、

県宝指定の宮田村新田区「宮田宿本陣旧新井家住宅」で、敷地内にあるシダレザクラの夜間ライトアップが初めて行われている。「違った雰囲気も楽しんでもらおう」と村観光協会が企画。江戸時代の歴史的建造物と一緒に照らし出される2本のサクラは妖艶(ようえん)さを増し、訪れた人たちの目を楽しませている。

1987(昭和62)年に町一区から、新田区ふれあい広場近くの文化会館西隣に移築された本陣。

シダレザクラはそれ以前の1967(昭和42)年に、地元の青年会が宮田観光ホテルのオープンにあわせて沿道をサクラ並木にしようと植樹したうちの現存する貴重な2本とされ、今でも毎年見事な花を咲かせている。

昼間とはまた違った雰囲気で、夜空に浮かび上がるサクラ。散り終わりまで毎日午後6時半から9時半まで点灯しており、新たな夜桜の名所となりそうだ。 -

里宮神社創建120周年、20日に例大祭

宮田村駒ケ原にある駒ケ嶽里宮神社(加藤恭一氏子総代)は創建120周年を迎え、20日の例祭で記念事業を行なう。氏子の寄進により新調した幟(のぼり)と小旗の御眼明け(おめあけ)神事のほか、恒例の演芸大会も充実させて、町三区と大田切区の一部に広がる約250戸の氏子が盛大に節目を祝う。

城倉将英さんを委員長に120周年記念実行委員会を組織して準備。白鳥剛村教育委員長が同神社の由来などを冊子にまとめ、当日お札とともに氏子各戸に配布する。

新調した幟と小旗は町三区の染織家細田伊佐夫さんが製作を手がけた。

宮田村誌や今回まとめられた冊子によると、1887(明治20)年「神風講社駒ケ岳会」の教会所に西駒ケ岳中岳にある「駒ケ岳神社」を分祀(ぶんし)して里宮神社となった。焼失にもあったが、1894年に現在の地に社殿が完成。以降も氏子が地域の守り神として大切にしてきた。

加藤氏子総代も「今回の記念事業も氏子の協力あってこそ」と話す。

20日は午前7時から御眼明け神事を行い、幟を掲揚。例大祭は9時半、10時20分からバンド演奏で11時から演芸大会を開演する。 -

宮田小、中学校の給食費値上げ

原材料の高騰と食の安全を守るため宮田村宮田小、中学校は本年度から給食費の値上げに踏み切った。1食あたり小学校で26円、中学校で29円の上昇だが、両校は既にPTA理事会などに報告し、文書でも保護者に伝えており「給食の充実を図るためにも理解して頂いている」と話す。

小学校は一食あたり現行244円が270円、中学校は現行271円が300円に。

年間にすると小学校で5万4810円となり5210円、中学校は6万円で6千円のそれぞれ負担増となる。

4月分から適用しているが、給食費の支払いは年間10回の分割方式のため5月の徴収が初回となる。

小学校は9年ぶり、中学校は12年ぶりの値上げ改定。

両校は今までも地元農家の協力を得ながら安価で安全な食材を活用するなどやり繰りしてきたが、油や小麦粉、そして肉類なども軒並み10縲・0%近く値上がりしており苦汁の決断をした。

「既製品に頼らず、手づくりにこだわりながら安価な費用を維持してきたが限界。負担をかけるが栄養価を維持し、さらに安全安心な給食を守っていく」としている。 -

宮田村商工会青年部総会

宮田村商工会青年部(小田切等部長)は15日、通常総会を開いた。4人の新入部員を迎え、引き続き地域の元気の源になって精力的な活動を行っていく。

名物丼の販売促進から村議選立候補予定者の公開討論会開催まで、地域を巻き込んだ多彩な活動を展開する同青年部。

総会では本年度の事業計画を承認し、小田切部長は「多くの協力で大きな成果をあげることができ、宮田村を広くPRできた。厳しい時代だが、将来を見すえて若者らしく行動に移していこう」と54人の部員に呼びかけた。

新しく入部した下井明人さん、酒井大介さん、清水博行さん、西澤明さんには、小田切部長からバッジを貸与。代表して下井さんが「微力ですが全力で臨みます」と抱負を語った。

3月末で年齢満了に伴い青年部を卒業した前林裕一さん、山田康治さん、伊東良文さんの3人には感謝の表彰状を贈呈。「多くの仲間に恵まれ、時間を共有できたことをうれしく思う」など一人ひとりあいさつした。 -

高遠城址公園でさくら茶サービス

伊那市商工会女性部(池上幸子部長)は16日、高遠城址公園で花見客にさくら茶をサービスした。17日午前10時からもある。

1500本のタカトオコヒガンザクラは満開で、公園内は花見客で大にぎわい。南曲輪(ぐるわ)に設けたサービスコーナーは開始時刻前から200人が並ぶほどで、部員約20人が接客に追われた。

さくら茶は部員の手作りで、地元産の八重桜を1年間、塩づけにした「桜志津久(さくらしづく)」を使用。高遠まんじゅうの試食と合わせて、1日3千人分を用意した。

湯の中で桜の花びらが広がり、花見客は「桜の香りがしておいしい」とさくら茶をすすった。

このサービスは20年ほど続き、池上部長は「さくら茶でもてなすことで、全国各地から来た花見客に高遠へ来て良かったなという思い出を作ってもらえれば」と話した。

248/(日)