-

手形のモニュメント披露

中川村大草天竜川ダム統合管理事務所の小渋ダム入口に設置したモニュメント2基の披露が21日、中川村みなかた保育園の年長園児を招いて、現地で行われた。

車止め機能を兼ねた流木モニュメントは約5メートル、先端にチェンソーアートで同施設のシンボル、コノハズクを、縦横1メートルコンクリート造り御影石張りの台座部分には、みなかた保育園の年長園児18人と保育士2人の手形を刻んだ。チェンソーアートのコノハズクは松川町在住の米山孝昭さん(コロボックル工房)が製作した。

園児らは台座をおおっていたブルーシートが取り除かれると、早速、自分の名前の手形を探した。

子どもたちは「ぼくの手があった」。手を合わせて「ぴったしだ」と喜んだ。

この後、職員の案内でダム提内部探検や新装なった管理塔、操作棟などを見て回った。 -

伊那市防犯協会定期総会

伊那市防犯協会(会長=小坂樫男市長)の定期総会が19日、市役所多目的ホールであった=写真。各地区の防犯協会長や小中学校、消防団関係者ら約30人の役員が出席し、08年度事業計画や予算など4議案を原案通り可決、承認した。

本年度の事業計画は、各地区防犯協会の防犯活動の推進、伊那防犯協会連合会との連携による防犯活動の推進竏窒ネど4事業を重点に活動。地域の活動では近隣におけるあいさつ運動、女性部員の活動では「子どもを守る安心の家」の状況調査などを具体的に盛り込んだ。

小坂会長は「犯罪抑止のためには関係団体と行政が連携し、地道な活動を展開する必要がある。これからもさまざまな防犯活動を充実させ安心、安全の伊那市をつくっていってほしい」とあいさつした。 -

箕輪町小中学校転退職教職員あいさつ式

箕輪町小・中学校の転退職教職員あいさつ式が19日、町文化センターであった。

各校ごとに教職員を紹介。平沢豊満町長は、「箕輪の子どもたちを育てていただいたことに感謝申し上げる。箕輪の地のいい思い出を持って、今後も生きがいをもって子どもの育成に関わっていただきたい」。小林通昭教育長は、「子どものため新しい方向目指し殻を破ることも必要。4月から大きな希望がある。箕輪での経験を生かし活躍されることを祈っている」と、それぞれに感謝と送別の言葉を述べた。

教職員を代表し、定年退職する箕輪中部小の小野正行校長は、「37年間の教員生活の中で、『仰げば尊し』を歌ってもらったのは今年が初めて。感動でした。この思いを胸に新たな場所で一生懸命生きていきたい」とあいさつした。 -

箕輪町地域総合活性化事業交付金実施状況まとめ

箕輪町は、07年度の地域総合活性化事業交付金の実施状況をまとめた。町議会全員協議会に報告した。活性化事業分は15区が地域事業としてそれぞれ1事業から6事業実施し合計で44事業、共通事業1事業で、交付金総額は2929万5千円だった。

04年度から始めた地域総合活性化事業交付金で、初年度は沢、松島、木下を除く12区で実施。05年度から全15区で実施し、交付金総額は05年度1396万1千円、06年度2121万3千円で年々増加している。

本年度の共通事業は、避難所への地上デジタル液晶テレビ購入事業(1区当たり15万円)。このほか、各区が区内環境美化や公園整備、祭典準備室トイレ水洗化、子育て環境整備など独自の事業を行った。

各区の主な事業は次の通り。

▽沢区=区内環境美化事業(熊野坂球根植栽)ほか1事業▽大出区=城山公園とその周辺整備事業(継続事業とミニ公園づくり)▽八乙女区=芝生グラウンド整備事業(芝刈り機購入)ほか1事業▽下古田区=区内環境美化事業、カブトムシの増殖事業ほか2事業▽上古田区=赤そば花まつり、鼓笛隊ユニフォーム新調ほか3事業▽中原区=ふれあいの森公園整備事業(マレットゴルフ場整備)ほか2事業▽松島区=子育て学級(スマイルクラブ)備品整備事業▽木下区=祭典準備室トイレ水洗化(JR木下駅トイレを兼ねる)事業、一の宮地区環境整備事業ほか3事業▽富田区=観光的総合公園づくり事業、健康教室事業▽中曽根区=なかよし広場周辺整備事業ほか3事業▽三日町区=防災・心かようふれあい事業(公民館環境整備)、福与城址まつり・スイセンの里づくり事業ほか4事業▽福与区=福与城址まつり・スイセンの里づくり事業、福与区花いっぱい運動事業、福与青年会支援事業ほか1事業▽長岡区=区内放送難聴地区解消事業▽南小河内区=子育て環境整備事業(公民館環境整備)、防災対策事業(発電機整備)▽北小河内区=心の元気作り事業(大人用・子ども用みこし製作)、情報コミュニケーション補強(区内放送難聴地区対策)事業 -

JR東海が大鹿村で南アルプスの水平ボーリング調査を開始

2025年までに首都圏竏鋳・梃頼ヤでリニア中央新幹線の開業を目指す東海客室鉄道(JR東海)は19日、南アルプスを貫通する直線ルートでの建設に向け、長野県側の大鹿村大河原釜沢地区で水平ボーリング調査を開始した=写真。最終的に3キロまで掘り進める予定だが、地盤の強度や水脈の状況などのデータは1年以内にある程度掌握できると考えており、この1年で約1キロを掘り、データのとりまとめをする。

JR東海は今年2月、山梨県側の南アルプスでも水平ボーリング調査を開始。直線ルートでの建設実現に向け、地質調査などを開始した。今回長野県側で始まった調査もそれと同じもので、直径約10センチの穴を山の側面から水平方向に掘り、地質や水脈の状況を調査する。同地区を調査地に選んだ理由としては「比較的水平ボーリングがしやすい場所」としている。

東海道新幹線21世紀対策本部の松野篤二企画推進部長は「南アルプスについてはこれまでも垂直ボーリングや弾性波探査などをしており、ほとんどのデータを把握しているが最終的な確認が必要。すでに導水路トンネルは掘られており、トンネルが掘れないわけではないと思う」と、直線ルートの実現性を示唆。

JR東海は昨年12月、2025年までに首都圏竏鋳・梃翌ナのリニア中央新幹線の開業を目指し、全額自己負担で建設を進めていく方針を明らかするとともに、建設には費用を抑えることができる「直線ルート」を想定していることを示した。

しかし、長野県や県内の関係自治体ではこれまで、南アルプスを避け、伊那谷を通過する「Bルート」での建設を求めてきた経過があり、諏訪、上伊那地区を中心に波紋が広がっている。こうした自治体への対応については「今は地質調査の段階。その結果が出そろってから対応を考えたい」とした。

これに対し、リニア中央エクスプレス建設促進上伊那地区期成同盟会会長の小坂樫男伊那市長は「県の協議会でもBルートと決定している。何のごあいさつもなく、怒っている。ほとんど効率や利便性だけだが、今はまだ動く段階にない。むこうから何か言ってくるのを待ちたい」と語った。 -

認知症講演会

認知症についての理解を深めてもらおうと駒ケ根市と駒ケ根病院老人性認知症センターは18日、認知症講演会を駒ケ根市役所南庁舎で開いた。市民など約100人が集まり、諏訪中央病院で診療科部長を務める高木宏明さんの講演「認知症に関する基礎知識」を聴いた。

高木さんは、老人性の認知症には脳の老化のほか、アルツハイマー型と脳血管性異常がある竏窒ニ説明し「ぼけのきっかけとしては、連れ合いや親しい友人の死などによる孤独、引越しや新築などによる環境の変化がある」とユーモアたっぷりに話した。認知症の人への接し方の注意として「異常な行動に見えても本人にしてみればそれぞれ理由があるのだから、むやみに『だめ』を連発するのはよくない」と呼び掛けた。合間にはギターを弾きながら認知症の母親への思いをこめた自作の歌も披露した=写真。 -

駒ケ根高原砂防フィールド・ミュージアム構想協議会

駒ケ根高原一帯を「砂防フィールド・ミュージアム」と位置付け、地域住民や観光客が砂防について楽しく体験学習できるよう整備する計画について話し合う第1回協議会が18日、駒ケ根市役所で開かれた。駒ケ根市、宮田村の首長と教育長、、観光協会役員のほか、事務局の国土交通省天竜川上流河川事務所の職員など約20人が出席し、趣意書、規約、整備計画の概要を承認した。互選により、会長には杉本幸治駒ケ根市長が選出された=写真。協議会顧問で、構想の提唱者である防衛大学校名誉教授の中村三郎理学博士の基調講演も行われた。

構想は砂防をキーワードとして、中央アルプスの千畳敷カールから太田切川の両岸に点在する砂防情報センター、旧竹村家、七名石などの砂防施設、文化遺産、自然遺産など17施設を対象に、地域の自然と暮らしを見詰め直す野外博物館とするもの。

5月に検討部会を設け、本年度中に整備計画、体験学習コース、ガイドブック、パンフレットなどの策定、作成を行い、08年12月開催予定の第2回協議会の承認を経て、09年度夏の運用開始を目指す。 -

小学校で卒業式

駒ケ根市内の5小学校で19日、一斉に卒業証書授与式が行われた。

東伊那小学校(小川清美校長)では卒業生17人が晴れの卒業式に臨んだ。真新しい中学校の制服に身を包んだ卒業生らは緊張の面持ちで壇上に上がり、一人ひとり小川校長から卒業証書をしっかりと受け取った。

ひな壇に並んだ卒業生らは向かい合った在校生や教職員らとともに『卒業の歌』を合唱=写真。6年間積み重ねたたくさんの思い出を歌に乗せ、母校との別れを惜しんだ。

小川校長は式辞で「児童会の活動を通して下級生の面倒をよくみてくれた本当に優しいお兄さん、お姉さんだった。4月からは中学生。新しい友もできる。尊敬できる友達をつくってほしい」と激励の言葉を贈った。 -

伊那接客業者防犯協会などが注意喚起のチラシ作成

伊那接客業者防犯協会、同防火協会(いずれも鈴木一比古会長)は、会員の注意喚起を目的に、「飲酒運転根絶」「火災発生根絶」の言葉を印刷した額入れ用のチラシを作った=写真。

協会は旧伊那市の料飲関係6組合で組織。会員は約600人。

毎年標語などを印刷したチラシを作っているが、今年は協会で考えた言葉を印刷。チラシは3月中に会員に配り、各組合で用意する額に入れて調理場などに掲示する。

同協会は、「目に付く場所に掲示して経営者が従業員共々常に心に留めて営業したい」と話している。 -

輝く!経営者~新たな挑戦~ 菓匠Shimizu 清水紀光社長

菓匠Shimizu

◆本社/伊那市

◆資本金/1千万円

◆従業員/30人

◆TEL/0265・72・2915

◆FAX/0265・76・8622

「上伊那・輝く!経営者キャンペーン」で紹介したのは、04年7月。当時、山寺区に店舗を構えていたが、ちゅう房が手狭になり、05年秋、上牧区へ移転新築した。07年の創業60周年を機に、社名を「菓匠しみず」から、新店舗のイメージに合わせて「菓匠Shimizu」に変更。

商品に込めた思いを直接、お客さまに伝えたいと委託販売はせず、一店集中主義で商売を続けている。 -

箕輪町農業女性ネットワーク野良っ娘の会総会

箕輪町農業女性ネットワーク野良っ娘の会は14日夜、07年度総会を町産業会館で開いた。08年度事業計画などを承認し、新役員を選出した。

08年度は加工品作りで、07年度に好評だったトマトジャム、トマトケチャップ作りに引き続き取り組む計画。新年度は材料となる加工用トマトの栽培から行う。

例年通り、みのわ祭り、もみじ湖まつり、マナビィランド野菜市、浜松市庄内公民館祭りにも参加する。

新役員は次の皆さん。任期は08、09年度の2年間。

▽会長=関幹子▽副会長=井口勝子、三井すえ子▽会計=宮島光子 -

上伊那総合卓球選手権大会

第51回上伊那総合卓球選手権大会(上伊那卓球連盟主催)は20日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館であった。男女別のシングルス、ダブルスの4部門に延べ150人が参加し、熱戦を繰り広げた。

同連盟が企画する本年度最後の大会。小学1年生から60代までが集まり、年齢に関係なく・ス上伊那のチャンピオン・スを決めた。男子シングルスでは、沖村貴弘(伊那少年卓球クラブ)が2連覇した。

結果は次の通り。

【男子】

▽シングルス (1)沖村貴弘(伊那少年卓球クラブ)(2)松沢正記(ニッパツ)(3)村沢貴之(駒ヶ根クラブ)西村礼文(駒ヶ根クラブ)

▽ダブルス (1)中村光伸・沖村貴弘(アルプス中央信金・伊那少年卓球クラブ)(2)石川薫・赤羽隆行(辰野卓球協会)(3)村沢貴之・平野整(駒ヶ根クラブ・辰野卓球協会)下島博人・森本智弘(駒ヶ根クラブ・中央病院)

【女子】

▽シングルス (1)中村千枝(辰野卓球協会)(2)千村淳子(駒ヶ根クラブ)(3)西尾和子(駒ヶ根クラブ)宮崎愛子(伊那西レディース)▽ダブルス (1)牛山雅美・柴美由紀(伊那西高)(2)宮崎愛子・埋橋澄子(伊那西レディース)(3)下平咲・福沢奈緒(伊那少年卓球クラブ)千村淳子・石井久子(駒ヶ根クラブ・美篶レディース)

熱戦を展開する女子ダブルス -

【記者室】自己肯定感を育てる

日本の子どもは自己肯定感が低い-。ある講演会で、講師が調査結果を紹介した。自分は大事にされている、社会で有意義に過ごせると感じている子どもの割合は、米国と中国が80%なのに対し日本は30%。日本の子どもが日ごろから否定的な言葉を掛けられている表れだそうだ。

自己肯定感とは、在りのままの自分を愛してくれる人が周りにいるという気持ちを持つこと。これにより、本来の自分らしく生きることができる。

自己肯定感を育てるには、ほめることが大事。いけないことをしかることもまた、子どもを見守っていることになる。子どもを見て気に留めているという意味で“見留める”ことがいいという。お父さん、お母さん、我が子を見留めていますか。(村上裕子) -

宮田小学校、105人が巣立ちの春

宮田村宮田小学校の卒業式は19日、同校体育館で開いた。全校児童が歌で心ひとつになり、卒業生105人の巣立ちを祝った。

在校生が卒業生との思い出を発表。「いっぱい遊んでくれてありがとう」「強い心とやさしさを見習いたい」など、感謝の言葉を贈った。

6年間の想いを胸に全校で合唱。心を通わせながら、清らかな歌声で小学校生活を締めくくった。

清水閣成校長は「自分の可能性を信じ、仲間を信頼することを学んだ卒業生。その自信と誇りを胸に大きくはばたいて」と激励した。 -

「ちゃりんこゴーゴー探検隊」が海までサイクリング

中川村のキャンパースヴィレッジ自然学校(鈴木道郎代表)の「ちゃりんこゴーゴー探検隊」は20日、激しい風雨の中、園児から中学生まで子ども35人、大人20人が参加し、「中川村縲恆セ平洋まで180キロ、海までサイクリング」にスタートした。一行は天竜川沿いを走り、2日目の21日夕方には磐田市の天竜川河口竜洋海洋公園(太平洋)に到着、22日電車で村に帰る計画。全行程を完走する組、チームで交替しながら180キロリレー組に分れて太平洋を目指す。

子どもたちが夢を持ち、夢の力を信じて、夢の実現を図る「夢の力ブロジェクト」の一環。

大草城址公園に集まった参加者を前に、鈴木代表は「今年の締めくくりの活動。この位の雨に負けるようでは、ゴーゴー隊の名が廃る。けがをしないように、グループで1列に走って」と激励した。

特別参加のダイハツボンシャンスの選手も加わった一行は、保護者らの見送りを受け、隊旗をなびかせたスタッフのツナ君こと、島崎敏一さんを先頭に、元気いっぱい走り出した。

一行は天竜川に沿ってひたすら南下し、天竜峡で昼食、初日は泰阜村グリーンウッド自然体験教育センターまで約45キロを走った。 -

第5回経営講座

企業の連携により地元産業を活性化させようと市内の製造業者らでつくるテクノネット駒ケ根と駒ケ根商工会議所、駒ケ根市は17日、南信地域の企業経営者や管理者を対象に開いている07年度経営講座の第5回講演会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。会員ら約30人が集まり、地域活性化論、産業論などが専門の兵庫県立大環境人間学部の中沢孝夫教授さんによる講演「まちづくりの主役 地域企業の底力」を聴いた=写真。

中沢さんは「日本の製造業は競争力はあるが収益力がない。国内需要が多過ぎることが原因だが、日本で生きていける企業は外国に進出しても競争に勝てるだろう。日本独自の生産方法にもっと自信を持ってよい」と述べた。

中沢さんは『中小企業新時代』などのベストセラーを執筆したほか、テレビ出演なども多い。 -

オリンパス労組がデジカメ寄贈

社会貢献活動の一環としてオリンパス労働組合伊那支部(吉野恵貴執行委員長、436人)は17日、コンパクトデジタルカメラ1台(約3万円相当)とデータ記録用カード1枚を駒ケ根市に寄贈した。藤沢智也副執行委員長と山田勝仁書記長が市役所を訪れ、杉本幸治市長に手渡した=写真。杉本市長は「素晴らしい物をいただいて大変助かる。市が取り組んでいる健康づくり活動の記録を残すのに使いたい」と感謝の言葉を述べた。カメラは保健福祉課に配備される。

同労組は10年前から事業所のある伊那市などにカメラを寄贈してきたが、全小中学校に行き渡ったため、2年前から組合員約80人が住んでいる駒ケ根市にも寄贈している。 -

駒ケ根市の2中学で卒業式

駒ケ根市の赤穂中学校と東中学校で18日、それぞれ卒業式が行われた。9年間の義務教育を終えた卒業生365人は在校生や教職員らに送られ、通い慣れた学び舎を静かに後にした=写真。

赤穂中(杉田純治校長)の卒業生は313人。卒業生代表の宮沢努君は「3年間はあっという間に過ぎた気がするが、数々の思い出は色鮮やかな1ページとして心の中にある。赤中の素晴らしい伝統を受け継ごうと一生懸命頑張ってきた。これからはそれぞれの夢に向かって一歩一歩進んでいきたい」と述べた。

在校生代表の久保田紫帆里さんは「学校生活をより良いものにするためにさまざまな活動に取り組んできた先輩たちは私たちの手本。私たちも頑張るのでこれからも見守ってください」と送る言葉を述べた。

杉田校長は式辞で「皆さんの素晴らしさは大きな目標に向かって皆で力を合わせ、純粋で素直な気持ちを持っていたこと。これからも勇気を持って躍進することを心から祈る」と励ましの言葉を贈った。 -

駒ケ根市教委表彰

道具を使わずに岩場を登るスポーツクライミングで優秀な成績を挙げたとして、駒ケ根市教育委員会は赤穂中3年の羽鎌田直人君(15)を表彰した。17日、中原稲雄教育長が同校を訪れ、表彰状を手渡した=写真。中原教育長は「日ごろの精進をたたえる」と激励。羽鎌田君は「表彰を誇りに思う。これを契機にこれからも頑張る」と礼を述べた。

羽鎌田君は昨年8月のユースワールドチャンピオンシップ(エクアドル)14、15歳の部で5位に入賞。11月のアジアユース選手権(シンガポール)でもユースBクラス5位に入賞した。両親の影響で5歳のころからクライミングを始め、内外の大会で優勝するなど活躍している。卒業後は千葉県の高校に進学することが決まっていて「首都圏は設備が整っている。環境がよくなるのでさらに頑張っていきたい」と話している。 -

ろうきんが寄付

ろうきん(県労働金庫)の駒ケ根支店運営委員会(千葉光秀委員長)は17日、児童図書購入費として約20万円を駒ケ根市教育委員会に寄付した。千葉委員長と田牧鶴美支店長ら3人が市教委を訪れ、寄付金を手渡した=写真。

寄付は同委員会が2月に市文化会館で開いたチャリティー・親子アニメ映画祭りの入場料金(前売200円、当日300円)の全額。寄付金は市内の私立を含む全幼稚園、保育園に分配され、各園がそれぞれ希望する図書を購入する。同委員会は十数年前から毎年寄付を行っている。 -

かんてんぱぱホールで伊那谷からの花だより展

上伊那地域と飯田市で作品制作に取り組む作家5人による「伊那谷からの花だより縲・008縲恣ゥ・染・玉・布・結5人の仕事展」が23日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。陶芸、染色、とんぼ玉、服飾、水引きで作られた生活雑貨からアクセサリー、タペストリーまで約700点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

この季節に合わせて開催する作品展は今年で2年目。多くの人にさまざまな作品を楽しんでもらおう竏窒ニ異なる分野の作品を一堂に展示している。

今回は伊那市の服飾作家・ほしのきょうこさんが新たに参加。日本手ぬぐいを用いたオリジナルバッグなどを出品している。また、陶芸家の岡田和也さん(駒ヶ根市)は、作品の表面を再び細かく削り、その削りかすを表面に張り付けた独自の手法を用いたつぼ、普段使いの食器などを出展。染色の田中晴芳さん(駒ヶ根市)は、絵柄の美しい羽織裏を中心にタペストリーなどを展示している。また、とんぼ玉の角田まち子さん(南箕輪村)はトンボ玉のペンダント、動物を模ったミニチュアのほか、とんぼ玉で作ったお雛(ひな)様を展示。飯田市から参加している水引きの園田三重子さんは、水引きで作った和装用のオリジナルブーケづくりに取り組んでいる。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時まで)。 -

箕輪町

童謡唱歌けやきの会ピアノ演奏が流れる部屋に、会員が次々と集まってくる。「こんにちは」と笑顔であいさつを交わし、演奏を聞きながら和やかにおしゃべりして始まりの時間を待つ。

02年、地域の中にあった、童謡唱歌の会立ち上げを願う声を受け、歌の好きな50人が集まって発足した。現在は女性のみ44人が、町文化センターで月2回活動している。

「童謡唱歌は懐かしい歌。皆さん本当に楽しそうに、時には子どものころの情景を思い浮かべながら歌っています」

指導するのは町内在住で全日本音楽療法連盟認定の音楽療法士・笠原正純さん。歌は呼気法でしっかりと息を吐く。話をすると息が出ることから、開始前におしゃべりしてもらおうと、笠原さん自らピアノを弾いて会員を迎える。

「童謡唱歌を歌うことで過去のことを思い巡らすと同時に、生きる力や勇気付けを大切にしている」と笠原さん。歌うことが苦痛にならないように、高音域の歌は移調し、テンポもゆっくりにして指導。また、例えば唱歌「かかし」では、歌詞の「山田の中の一本足のかかし」の一本足を、交通事故で足を失った方のことを考え「おしゃれなかかし」と歌うなど歌詞にも配慮しているという。

毎回、「童謡」と「唱歌」それぞれの本から季節の歌も含め選んだ曲と、会員のリクエスト曲で約10曲を歌う。3月の会では「春よ来い」「うぐいす」「早春賦」など春の曲に、「銀色の道」「翼をください」などのリクエスト曲を歌った。

表現力を付けるため、胸をたたく、息を吐く、あごを前後に動かす、「レロレロ」と続けて発音するなどのトレーニングもしている。

発表の場は、町の文化祭。日ごろ歌っている曲の中から3曲くらいを選び、本番1カ月ほど前から集中して練習し皆でステージに立つ。

「一番最初のときは緊張したけど、だんだん慣れてきた。先生が上手に引っ張ってくださるし、大勢で皆さん一緒だから。団体の強みですね」

発足から6年。大きな舞台を楽しむ余裕も生まれ、歌声はますます明るく輝きを増している。(村上裕子) -

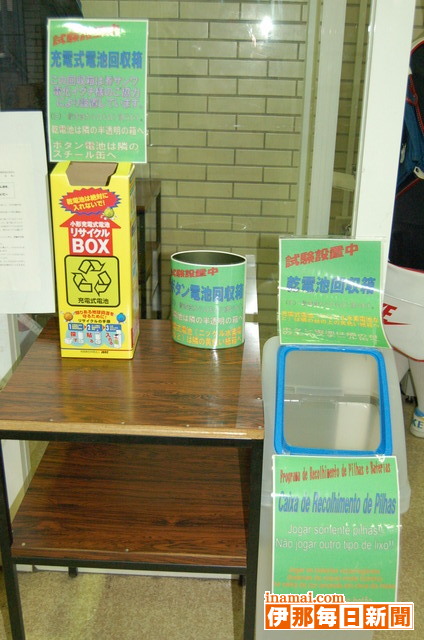

乾電池回収箱を試験設置

箕輪町は、役場庁舎1階のロビーに乾電池回収箱を試験的に設置した。中学生模擬議会での質問を受けての対応で、「当分の間設置し利用状況を見たい」としている。

設置したのは充電式電池、ボタン電池、乾電池の3種類の回収箱。回収は一般家庭からのものに限る。充電式電池は町内のミサワ電化イグチの協力で、回収電池はイグチを通じて処理する。

2月27日にあった箕輪中学校生徒会役員の2年生による中学生模擬議会で、生徒の一人が乾電池回収箱の役場設置を提案。町長は「前向きに検討したい」と答弁していた。 -

中・大型風力発電施設に関する影響想定地域マップ「全県版」公表

県は18日、中・大型風力発電施設に関する影響想定地域マップの「全県版」を公表した。06年度に伊那市、諏訪郡富士見町などの「入笠山周辺版」、07年度に須坂市などの「峰の原周辺版」、箕輪町と辰野町の「桑沢山周辺版」を作成しているが、今後、県内全域で活用できるように全県版を作った。

地域マップは、中・大型風力発電施設に関し、山地災害や自然・景観などへの影響が想定される地域などをあらかじめ地図に表し、地域住民、市町村、事業者などが計画の早い段階で活用できるようにしている。マップの対象施設は、定格出力が50キロワット以上、地上から風車中心までの高さが25メートル以上、風車直径が15メートル以上のいずれかに該当するもの。

主な影響想定地域は、保安林1万2757カ所、水道水源保全地区40カ所、砂防指定地2615カ所、地滑り防止区域624カ所、急傾斜地崩壊危険区域691カ所。自然公園の特別保護地区は3万1600ヘクタール、特別地域(特別保護地区除く)15万500ヘクタール。県自然環境保全地域は8カ所、郷土環境保全地域36カ所4千ヘクタール、鳥獣保護区のうち特別保護地区13カ所1万7500ヘクタール。希少猛きん類(イヌワシ、クマタカ)の行動圏とその推定域などは不明。

マップは、県のホームページで閲覧できる。今後、社会環境や自然環境などに変化があった場合に見直すという。 -

ラッパスイセン咲いて、春彼岸の入り

ラッパスイセン咲いて、彼岸の入り-。駒ケ根市の光前寺参道の枯草の中に、草丈13センチ前後の極早生(わせ)系で、衝撃的に早いという名を持つラッパスイセン「ラインベルト・アーリー・センセーション」が咲き始めた=写真

光前寺参道は「スイセン街道」にしようと、地元の有志らが数年前からスイセン植えに取り組んでいる。

今咲いているのは、この1種類だけだが、同寺の春の例祭(4月下旬)ころは白や黄色、さまざまなスイセンが参道を彩る。 -

小坂樫男伊那市長が伊那市総合計画基本計画案を諮問

伊那市は昨年12月の定例会で可決された「伊那市総合計画基本構想」を踏まえ、市のまちづくりの指針となる「伊那市総合計画基本計画案」を策定。17日、小坂樫男伊那市長は審議会に基本計画案を諮問した。

総合計画(09年度縲・8年度)は、まちづくりの方向性を示す「基本構想」、基本構想に基づいて市政運営を総合的、計画的に進める「基本計画」、基本計画に示した具体的な実施内容を明らかにする「実施計画」で構成。

今回策定された「基本計画案」(期間09年度縲・3年度)には(1)「市民が主役」のまちづくり(2)だれもがいきいきと働き産業が育つまちづくり(3)自然や景観を守り生かすまちづくり(4)健康で安心して暮らせるまちづくり(5)歴史と文化を大切にした、人をはぐくむまちづくり(6)多くの人が訪れるにぎわいのまちづくり(7)安全なまちづくり竏窒フ7章があり、その中に全60の項目が設けられている。

市は同基本計画案に政策の目標とする数値を「まちづくり指標」として盛り込んだ。第1章の「市民が主役の協働のまちづくり」の項目では、審議会における公募委員の割合(現状値1・7%)の目標値を5%(13年度)と設定。現状値を目標値と並べることにより、政策の目標を具体的に表した。

市では審議会に7月までに答申を求めている。

同基本計画案は準備が整い次第、市のホームページにアップされる。 -

宮田中卒業式

宮田村宮田中学校の卒業式は18日、同校体育館で開いた。巣立ちを迎えた108人が、周囲の支えに感謝しながら、絆を深めた学び舎に別れを告げた。

一人ひとり証書を受け取った卒業生。代表して小田切昂軌君が「この3年間で知識だけでなく、人間的な部分を多く学んだ。本気で取り組めば必ず結果はついてくる」とあいさつした。

在校生代表の松澤佳奈さんは「率先して取り組む3年生の姿が、常に私たちの目標。尊敬し、誇りでもある。これからも自信を持って社会を乗り越えていって」と言葉を贈った。

地球的な環境問題にも生徒会活動として取り組んだ卒業生。帯刀昇校長は「地球を守るという意識も大切にしながら、夢を実現して」と激励した。 -

花ろまん33弥生3月花贈り

弥生3月は花贈りの月、卒業式や送別会、入学式、別れと出会いのシーンに、心のこもったメッセージを花で伝える。卒業する先輩に贈る花はエレガントで淡い色調のスイートピー、花言葉は「わたしを覚えていてください」「微妙な悲しみ」。送別会は豪華な花束、色とりどりの花たちが喜びや悲しみのエピソードを語りかける。入学式は何といっても桜。思い出に咲く花はいつも桜。今回は花贈りのテクニックを中川村の「さくらびと」の松沢広さんと、飯島町の道の駅の花の里いいじまのフラワーコーディネーターの中原菜採さんからお聞きした。(大口国江)

◇入学式のアレンジ

花材・東海桜、アネモネ、ラナンキュラス、ゼンマイ、ピット(葉)ゲーラック(葉)

受け皿に、吸水し、面取りしたオアシスを入れ、周りに水苔を張り、U字形の曲げた針金で固定する。器の3、4倍の長さに切った桜を中央より後に挿す。つぼみは上の方に、開いている花は中心に。アネモネは短く、つぼみのラナンキュラスは高めに入れる。バックにゼンマイ、ピットとゲーラックで根元を整える。

「花をスイセン、ポンポン菊、麦の穂に替えると卒業式に向く。パラレル型(垂直)は横に出さないようにするのがポイント。器の中に自然を再現するように生ける」。

##(写真)

◇ちょっと豪華なアレンジフラワー(中原さん)

花材・日向ミズキ、バロット咲きチューリップ、コデマリ、バラ「アリーロイヤル」、ダリア「ミレン」、白のスイートピー、赤のカラー、ドラセナ、コデマリ、モンステラ

日向ミズキで季節感を出し、バロット咲きのチューリップで華やかさと個性を強調。ダリアの存在感を生かし、コデマリで動きを演出、モンステラで全体を引き締めた作品。

中原さんは「若い女性にはチューリップやスイートピーなどかわいらしく、早春らしい花を。送別会は豪華な花束が喜ばれるが、持ち帰ることも考えて贈るといい」と話している。 -

琴伝流大正琴ファジー・いな交歓会

上伊那の琴伝流大正琴の指導者たちでつくる「ファジー・いな」や各教室の生徒たちの交歓会が16日、伊那市のJA上伊那本所であった。「ファジー・いな」のメンバーと17の教室の生徒たち約140人が演奏し練習の成果を披露し合った。

同会は10年以上前から毎年開いている。

「山小屋の灯」「手のひらを太陽に」など各グループ2縲・曲を演奏。客席では他の教室の生徒たちが、奏でられる大正琴の音色を耳を澄まし聞いていた。 -

小・中学校卒業生に庄内地区から祝いの花束

箕輪町と「友好交流推進協定」を結んでいる静岡県浜松市の庄内地区から17日、箕輪中学校3年生と町内5小学校の6年生に、卒業を祝う春の香りがいっぱい詰まった花束が贈られた。

毎年恒例の花束贈呈。庄内地区の箕輪町交流協会役員ら9人が、同地区が日本一の生産量を誇るガーベラと、甘い香りのフリージアの花束を持って町役場を訪れた。花束は卒業生と教職員分も含めた710束。

中学校は18日に273人、小学校は19日に5校で240人が学びやを巣立つ。花束を受け取った箕輪中の市川和馬君は「丹精込めて育ててくださった花を直接お届けいただき本当にありがとうございます。町と深い交流を築いてきた庄内の皆さんのことを忘れずに生きていきたい」。小学生を代表し箕輪南小の長瀬恵さんは「小学校6年間で咲き始めた花を中学に行ったら、いただいた花に負けないくらい、さらに大きく咲かせたい」と礼を述べた。

協会は「庄内の人たちのお祝いの気持ちをお受け取り下さい。学校生活をよい思い出に心豊かな毎日を送って」と、椚幸雄会長のメッセージを披露した。

平沢豊満町長は、「花の一つひとつに庄内の皆さんの温かい思い、町への激励のお言葉、町との関係を含めた深い絆を感じる。花に込められた気持ちを大切に世の中に出て行くと思う」と感謝した。

庄内地区からは24日にも保育園卒園児のために花束が贈られる。

186/(水)