-

コカリナサークル「明音」コンサート

箕輪町の明音寺(上野徳明住職)で8日、同町住民でつくるコカリナサークル「明音(あかね)」(会員15人)が明音寺仏教婦人会に演奏を披露した。

「明音」は昨年9月から毎月2回コカリナの練習をしている。会場は、会員の中に明音寺の関係者がいる縁から、同寺を借りている。今回、明音寺から依頼され、仏教婦人会の総会でのコンサートとなった。

「四季の歌」「世界中の子どもたちが」など歌を交えて9曲を披露。「故郷(ふるさと)」では、コカリナの演奏に合わせて、コンサートを鑑賞していた仏教婦人会の会員も歌った。 -

箕輪進修高校入学式

箕輪町の箕輪進修高校で9日、入学式があった。第1期生となる161人(第I部クリエイト工学科40人・普通科68人、第II部普通科41人、第III部普通科12人)が入学した。

同校は多部制・単位制で、I部(午前)・II部(午後)・III部(夜)の3つの学習時間帯が設けられており、修得単位を卒業単位数まで積み上げることで卒業できるシステム。ほかの部の講義を受講して単位を取得することもでき、自分の計画に基づいて学習できる。

来賓として出席した平沢豊満箕輪町長は「多様化した生徒のニーズに対応した箕輪進修高校は地元の多くのみなさんの魅力ある高校づくりに向けた熱き想いの結晶。同校には多部・単位制高校として、多様化した生徒のニーズに十分応えられる多くのコースが設定されている。箕輪進修高校の1期生として、どうかひとり一人が積極的に前を向き、すばらしい高校づくりに邁進して欲しい」と祝辞を述べた。

新入生代表の同校クリエイト工学科の神取亮さんは「生徒の本分を踏まえ、自己の向上と本校の発展のために努力することを誓う」と宣誓した。

その後、同校の同窓会から新入生たちに新しい校章が贈られた。 -

南信病院長に知事感謝状

上伊那福祉事務所の生活保護嘱託医を33年間にわたって務め、3月末に退任した南信病院長、近藤廉治さん(80)=伊那市美篶=に9日、知事感謝状が贈られた。近藤さんは「33年と聞いてびっくりしたくらい、本当にあっという間だった。少し長過ぎたから若い人に譲りたい。皆さんの協力のおかげで無事に終えられてよかった。楽しかった」と笑顔で振り返った。

感謝状を手渡した宮坂正巳地方事務所長は「長きにわたり、福祉行政の円滑な運営と適正な保護の実施に貢献した功績に感謝する。今後もますます活躍を」と感謝の言葉を述べた。

近藤さんは1975年以来、精神的な病気が原因で生活保護を申請した人の認定と継続についての判断やアドバイスなどをしてきた。信州大医学部卒。県駒ケ根病院長を経て72年、南信病院を開設した。園芸療法などの先進的な取り組みで知られる。

嘱託医の後任は同病院の副院長、武藤隆さんが務める。 -

伊那消防署特別点検

伊那消防組合伊那消防署は8日、年度始めの特別点検を行った。庁舎屋上に署員約40人がきびきびと整列。訪れた小坂樫男組合長、唐木一直副組合長に服装や手帳などの点検を受け、新年度のスタートに当たって職務遂行の意気込みを新たにした=写真。

小坂組合長は「新しく署員も入って新年度が始まった。迅速、安全がわれわれに課せられた大きな使命だが、常日頃の訓練がものをいう。市民の期待に応えられるよう、訓練、勤務に励んでほしい」と訓示した。 -

【記者室】星空の世界

ライフワークとして星と風景の写真を撮っている太田直志さんの写真展。県伊那文化会館で開催中で、北アルプスの燕岳をはじめ国内外で撮影した「星のある風景」の写真に心がふるえた。

中学2年の学校登山は燕岳だった。あまりの辛さに記憶から抹殺したのか、登った覚えはほとんどなく、夜空を見上げた記憶もない。その山に太田さんは星の写真を撮るためだけに登るという。1枚1枚の写真の中に広がる燕岳の星空の世界。ただただ見入ってしまった。

切り立った山の頂、米国アーチーズ国立公園の砂岩のアーチ、豪州デビルズマーブルの岩。それらの上に無数の星が瞬き、宇宙は果てしなく広がっている。人間は、なんてちっぽけな存在なのかと思い知らされる。(村上裕子) -

古刹・熊野寺薬師堂で7年に1度のご開帳

宮田村南割区の古刹・熊野寺薬師堂で6日、7年に1度のご開帳が行われ、鎌倉時代の作とみられる薬師如来像、聖観音菩薩像の秘仏2体が公開された。歴史の変遷にも住民が大切に守り、伝え続けた仏様は柔和な笑みをたたえるかのような神秘的なたたずまいで、参拝に訪れた地域の人たちを出迎えた。

「お薬師さま」と住民に愛され、今も昔も地域の・ス守り寺・ス。中央道建設により1980年に薬師堂は移転を余儀なくされたが、今回のご開帳も管理者の南割区が盛大に執り行った。

白心寺(町二区)の山田弘之住職が法要を営み、約60人が参列。いつもは閉じられている厨子の扉が開けられ、木像の秘仏2体が姿を現した。

「時代も変わりお薬師さまのことを知らない人も多くなったが、地域の大切な文化を我々が伝えていかなければ」と、南割区長でご開帳実行委員長を務めた小林研二さん。

薬師堂に関する資料を区内全戸に事前に配ったほか、今回はじめて回向柱(えこうばしら)と同じヒノキ材を用いたお札を百個つくりご開帳で頒布した。

口元がふっくらし優しい表情の2体の仏様。名残り惜しむように手をあわせる参拝者と静かに向き合った。 -

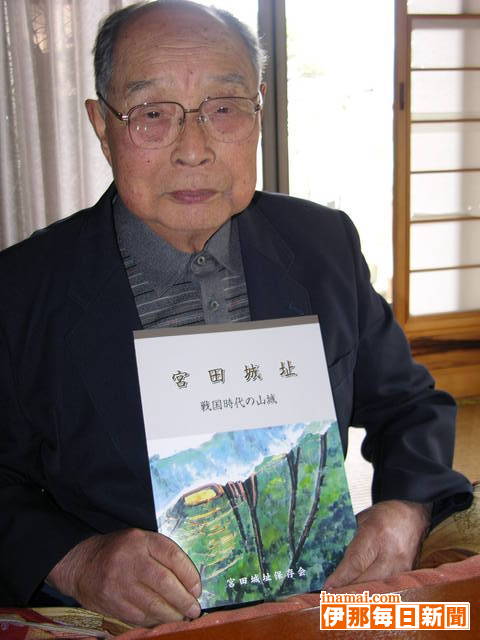

宮田城址が一冊の本に

宮田村北西部にあった中世の山城「宮田城」の歴史を後世に伝えようと、地元北割区の住民有志らでつくる同城址保存会は資料などを一冊の本にまとめて出版した。一帯を治めた宮田氏や城の特徴などをはじめ、同保存会が4年前から取り組む城址整備の状況などまで詳しく網羅。宮田氏の末えいで俳人だった故・桂信子さんのエピソードも交え、地域の歴史を分かりやすく伝えている。

同保存会は宮田城址(城山)の現地調査を始め、かつての登城ルート散策道として再興。主郭跡に宮田氏の慰霊碑、ふもとの真慶寺には桂信子さんの句碑をそれぞれ建立している。

いずれも地元の歴史を多くの人に親しんでもらおうとボランティアで取り組んだもので、今回の本出版はその集大成でもある。

「先人の歴史があって今の宮田村があることを多くの人に知ってもらいたい。みんなの共有財産として今後も宮田城址を伝えていければ」と保存会長の春日甲子雄さん。

57ページに写真もふんだんに盛り込み500部作成。1部1500円で希望者にも頒布する。問い合わせは春日さん85・2456へ。 -

南箕輪村小中学校 給食費新学期から約1割値上げ

小麦など食材の値上がりを受け、南箕輪村の全3小中学校は本年度から、給食費を約1割引き上げた。村は上伊那全市町村で唯一の一人年額2千円の学校給食費の補助をしており、村教育委員会は「給食の質を落とさないための負担金の値上げ」と理解を求めている。

これまで長年にわたり、一食当たり小学校236円、中学校276円だった負担金は、それぞれ24円増しの260円、300円となった。昨年度末ごろから、学校給食運営委員会などで方針を定め、栄養士らが今後の物価指数を推計し、値上げ幅を決定した。

村教委は「今後も食材の値上がりが予想されるので早めの対応をした」と説明。値上げについては、各小中学校のPTA役員会などで検討決定し、新学期に合わせて各家庭に通知した。4月下旬のPTA総会でも経緯を説明し、理解を願っていく考えだ。 -

1年生の給食始まる

)

入学式から1週間、中川村の中川西小学校で9日、1年生(佐竹香代教諭、18人)の給食が始まった。

白衣、白の帽子、マスクと身支度を整え、給食室からパンやおかずが入った平缶、汁ものの缶、牛乳びんの入ったカゴなどを持ち、隊列を組んで、慎重に教室まで運んだ。

牛乳びんやはしを配る人、パンやおかずを盛り付ける人、配る人など手分けで、配膳を進めた。

この日の献立は、フルーツパン、ミネストローネ、野菜チップ、ハッサク、牛乳。

配膳初体験とあって、汁物が不足し、量が多い所から集めて、約20分で配膳終了。

佐竹教諭の「上手に用意ができました。手を合わせて、いいだきます」の声かけで、一斉に食べ始めた。

1年生は「ブドウパン大好き」「お汁がおいしい」と、おう盛な食欲を見せて、料理を平らげていた。 -

通り町商店街 一店逸品マップ作る

伊那市の通り町商店街振興組合は、個店の「売り」を消費者にアピールする便利マップ「一店逸品案内」を作った。内田吉郎副理事長らは「商店主自身が自分の店の特色を認識する機会になったことが一番大きい。消費者に『売り』を浸透させ、商店街の活性化に結びつけたい」と話す。

マップはA3判の六ツ折。カラーの両面刷りで、衣料品、飲食、薬局、書店など26店の知って得する逸品案内と位置図、通り町のイベントなどをイラスト付きでまとめた。

店ごとに枠を組み「小世帯向けに、少量パックの品ぞろえ!」「昭和のレトロが漂う食事どころ」「朝から夜まで休まず営業しております」など独自のサービスや商品を紹介。商店主の似顔絵を入れ、営業時間や定休日も載せた。

周辺のトイレ(和式・洋式)や行き先別バス停、医療機関の情報なども調べ、消費者に見てもらえるように工夫した。

マップは2万部作り、10日前後に参加店のほか、市役所や伊那商工会議所、通り町だんわ室などに置く。

通り町商店街ホームページでも紹介している。 -

県伊那技術専門校 08年度入校式

南箕輪村にある県伊那技術専門校(遠藤昌之校長)で8日、2008年度入校式があった。県内外から集まった訓練期間1縲・年の普通課程45人、同6月の短期課程6人の計51人が入校。地域産業を支える技術、技能者を目指すため、それぞれが新たなスタートを切った。

入校を許可した遠藤校長は式辞で、「楽しく、明るい団体生活が送れるよう、規律ある訓練に励んでもらいたい。限られた期間の中で目標とする技術、技能者を目指すのは容易ではないが、みなさんには乗り越えるための能力と気合があることを期待する」とあいさつした。

入校生を代表して木造建築科の春日浩一さんが「校長先生をはじめとする、来賓のみなさんの励ましの言葉を胸に刻み、目標とする技能と知識を身に付け、社会で活躍できる技術者となるよう努力する」と誓いの言葉を述べた。

入校生は、メカトロニクス科10人、ソフトウェア設計科8人、木造建築科5人、木工科22人、機械科6人の計51人で、県内者36人、県外者15人。平均年齢27・2歳。

誓いの言葉を述べる入校生代表 -

伊那市消防団長 伊藤仁さん(60)

伊那市長から、4月1日付で市消防団長に任命された。上伊那地方最大の団員数1156人を統率する指揮官は、一言ひとことをかみ締めながら、消防団の今後への展望を語る。

「背負った責任の重さに身の引き締まる思いだが、これからは消防団がなぜ必要かを市民の皆さんによく理解してもらい、団員の活動をもっと知ってもらうよう努力していきたい」

消防団に入団したのは1999(平成11)年4月。御園、山寺、坂下区でつくる伊那分団第1部の部長にいきなり任命された。団員経験はなかったが、担い手不足から異例の抜てきとなった。その後、伊那分団副分団長、同分団長、消防団副団長を2年ずつ経験し、団長の任に就いた。

□ □

高校卒業後、地元を離れて大学へ進学し、首都圏の会社へ就職していたため帰郷したのは早期退職後の13年前。消防団活動は、都会生活の中で知ることはなく、存在に関心もわかなかった。だが、初めて消防団活動に携わったとき、その必要性を肌で感じた。それは「驚きの連続」だった。

「故郷を離れ、団員経験が少ないからこそ見えてくるものもある。財政に余裕のある都会と違い、余裕のない地方は、常備消防の不足を消防団が補うことで住民の安全を守ることができる。また、地元に精通した団員たちだから対処できる災害もある。自分たちの身を守るには自分たちでやらなければならない。必要なのは支え合いの心」

それを痛感したのは06年に発生した7月豪雨災害のときだった。当時、市役所1階多目的ホール・ロビーを本部に団員を集め、災害救助を目的とした実動部隊の出動指揮を執っていた。次々と入ってくる、無線からの被災情報と出動要請に自然の猛威を実感。そして、ホール・ロビーには、豪雨が去るまでの2日半、使命を遂げようと不眠不休で出動と待機を繰り返す団員の姿があった。

□ □

「消防団員になって感じたのは、地元に住んでいる人たちが消防団の必要性と団員の活動をきちんと理解していなかったこと。まずは、情報を自ら発信し、市民に活動を知ってもらいたい。消防団に関心を持ってもらいたい」

一人ひとりの生産性が求められ、職場を離れることが厳しい現代社会だが、大切なのは郷土を守りたいという気持ち。「それぞれができる範囲でよい。周囲に火の取り扱いを注意するだけでも、火災予防の協力になるのだから」

(布袋宏之) -

伊那市総合計画審議会第6回

伊那市は8日、09縲・8年度の市政運営の指針となる市総合計画【基本計画】案の第6回審議会(下島省吾委員長、23人)を市役所で開いた。委員16人が出席し、6章のうちの第1章「市民が主役のまちづくり」について意見を交わしたほか、第2章「だれもがいきいきと働き産業が育つまちづくり」について市の担当者から説明を聞いた。

第1章について参加者からは「職員削減をうたっているが、どんどん減らせばいいというものではない。市民へのサービスを犠牲にしないでほしい」「市税収納率の目標値が94%とあるが、目標は100%であるべきではないか」「市民が主役といっても、何かする時には人、物、金が要る。市の支援についての記述がないので追加してほしい」などの意見が出た。

市は意見を検討して反映させた修正案を次回審議会(4月21日開催予定)に提示する。市長への答申は7月の見込み。

基本計画案は市役所1階の行政情報コーナー、高遠町総合支所、長谷総合支所などで閲覧できるほか、市のホームページでも公開されている。市は計画の内容についての意見を25日まで募集している。 -

人権擁護委員委嘱

伊那市の人権擁護委員10人のうち4人の任期満了に伴って8日、新任1人と再任の3人に法務大臣の委嘱状が伝達された=写真。任期は4月1日から3年間。

委嘱状を伝達した小坂樫男市長は「ボランティアで大変だがどうか頑張って」と激励した。

3期9年の任期を終え、3月31日で退任した重盛東洋さん(71)=西箕輪=に感謝状と記念品が贈られた。

委嘱を受けたのは次の皆さん。

▼新任=土肥袈裟次(西箕輪)▼2期目=中山マミ子(美篶)白田信隆(美篶)▼3期目=宮下茂人(富県) -

おひさまクラブ春の油彩画展

上伊那在住者を中心とした油絵愛好者らでつくる「おひさまクラブ」(平沢孝一会長)は18日まで「春の油彩画展」を伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリー「ふれあい」で開いている。風景、花、人物など、会員10人が思い思いに描いた個性豊かな油彩画と、講師を務めるパリ国際ル・サロン会員の画家・碓井伍一さんの作品計21点が展示されている。

平沢会長は「具象も抽象もあって統一感はないが、それぞれ好きなものを楽しく描いている。一緒に楽しみませんか」と呼び掛けている。

同クラブは市駅前ビルいなっせの油絵教室の修了生らが集まって04年に発足。碓井さんの指導で、月2回の例会で腕を磨いている。

入場無料。午前8時30分縲恁゚後5時10分。土・日曜日休館。 -

県経営者協会が知事と懇談

県経営者協会は7日、村井知事との第7回懇談会を伊那市のかんてんぱぱホールで開いた。上伊那地区では初の開催。上伊那支部を中心とした会員約40人が出席し、村井知事にさまざまな質問や意見を述べた。

三遠南信自動車道は上伊那経済の発展のためにぜひ造ってほしい竏窒ニの要望に対し村井知事は「非常に大事な道路。つながらなければ意味はないので、手をつけた以上、必ず静岡まで開通させる」と言明した。

リニア新幹線については「整備新幹線の中では優先順が下位であり、国がすぐに動く様子はない。現在行われているJR東海のボーリングもデータをそろえるための事前調査なので、これで直ちにルートが決まるわけではない。どうか冷静な対応を」と呼び掛けた。

出席者からは「地方は道路がないと暮らせない。国に道路特定財源の暫定税率復活の圧力をかけてほしい」「魅力ある企業が多いことを県としてもっと発信してほしい」「上伊那の一部で遅れている高度情報通信ネットワークの整備を進めてほしい」などの要望が出され、知事は「十分認識している」「検討する」などと回答した。 -

飯島区、小林文彦さん、さくら功労賞を受賞

飯島町飯島区(竹俣栄二郎区長)と小林文彦さん(65)=田切、造園業=は「日本さくらの会」のさくら功労賞を受賞。7日、役場で高坂町長に喜びの報告をした。県内では2個人4団体。

飯島区は96年地域の農業用貯め池の完成に合わせ、修景整備にと、桜の植栽を計画。ソメイヨシノを中心に数種類の桜を池の周囲に植え「滝が原の桜」と命名、区民をあげて、四季折々の桜の保護、育成に努めてきた。

一方、小林さんは田切南割の藤巻川の下流域約1キロに、15年前、耕地役員や友人たちとソメイヨシノ百本を植栽。以後15年間、根元の草刈は耕地役員と協力し、病害虫駆除やせん定などは1人で行ってきた。15年目を迎えた桜の回廊は多くの見物人、カメラマンでにぎわっている。

高坂町長に賞状や記念品を披露した後、竹俣区長は「この受賞を機に、区会を中心に桜の保護育成に努め、立派な桜に成長させ、区民や隣接のアグリネーチャーへの来場者の憩いの場にしたい」。

小林さんは「耕地役員をはじめ、みなさんの協力でいただいた賞。これを励みに成木になるまで、しっかりと世話をしていきたい」とそれぞれ話していた。 -

中沢小学校に県伊那養護学校の分教室「はなももの里」が開設

伊那市にある県伊那養護学校(植木行雄校長)の分教室「はなももの里」が8日、駒ヶ根市の中沢小学校の校舎内に開室し、同教室に通う小学1年生から4年生までの児童6人と関係者が集まる中、開設式が開かれた。今後6人は同教室に通い、養護学校のカリキュラムに従って学ぶ。また、休み時間は教室を開放するほか、給食や清掃活動などを通じ、中沢小学校の児童との交流も図りたいとしている。

分教室の設置は特別支援教育の地域化を目的とする県事業の一環で、小学部を対象とする分教室は県内で2カ所目。駒ヶ根市の場合、地域の要望もあって、今回の分教室設置が実現した。

教室の広さは約80平方メートル。開設に伴ない、床の張り替え、水道の設置工事などをした。職員は教室担当職員3人、教室長兼教育相談員1人。室内には学習、遊びスペースのほか、職員の事務スペースもあり、小中学生を対象とした就学関係の教育相談、分教室の情報発信なども展開する。 また、今回はいずれも駒ヶ根市内の児童となったが、市内に限らず、希望があればどの地区からも通える。

同教室に通うことになった子どもの母親(42)は「これまでスクールバスで養護学校まで通っていたが、伊那まで通うと最低でも40分はかかった。また、スクールバスは今、定員ぎりぎりの状況。今後どうなるか心配していたので、近いところに通えるようになって安心している」と話していた。

今後は駒ヶ根東中学校に中等部の分教室を開設する予定で、来年度開設を目指す。

分教室の問い合わせははなももの里(TEL83・6338へ。 -

駒ヶ根市立博物館、4月から常設展示場を設置

駒ヶ根総合文化センター内にある駒ヶ根市立博物館は4月から、博物館の所蔵品約130点を展示した常設展示室を設置した=写真。

市内で発掘された民俗資料など約10万点を所蔵する同館では、これまでも企画展などを催す中で所蔵品の一部を一般公開してきた。しかし、常設展示場はなく、遠くから訪れた人からは「常設展示があれば」という指摘もあったため、約290平方メートルある展示室を2部屋に仕切り、その一部屋を常設展示場とすることにした。

常設展示する第2展示室には、駒ヶ根市で出土した原始から江戸時代までの発掘品が時代順に並べられており、中には、国立博物館にレプリカが展示されている縄文時代中期の土器「有孔鍔付土器」なども展示している。

そのほかにも、同地区の歴史の変遷が分かる民俗資料などが多数展示。また、第1展示室は、企画展などを開けるスペースを設けている。

担当者は「なかなか市内にいても見る機会がなかったと思うので、見に来ていただき、駒ヶ根市でこういうものが発掘されていたんだということを知ってもらえれば」と話していた。

入場無料。開館時間は午前10時縲恁゚後6時(11月から2月までは午後5時まで)。月曜、年末年始は休館(月曜が祝日の場合は翌日が休館。

問い合わせは市立博物館(TEL83・1135)へ。 -

運動あそび・園児の生活アンケート結果

南箕輪村が村内の全5園に導入している運動あそびと、園児の生活についてのアンケート結果が、このほどまとまった。運動あそびは、保護者、保育士ともに「楽しみにしている」との回答が多く、子どもにも柔軟性が増す、集中する時間が長くなるなどの変化が見られるようになったとしている。

運動あそびは06年度に導入し2年が終了。年少以上児の保護者391人、各園の園長と年少以上児のクラス担任保育士26人を対象に運動保育士が調査した。

設問「運動あそびの日を楽しみにしている」では、「非常にそう思う」「そう思う」の回答合計は保護者が77・2%、保育士が92・3%。「体を動かすことが好きになった」は保護者65%、保育士84・6%。「屋外遊具に触れる機会が多くなった」は保護者45%、保育士61・6%。「自信をつけた」は保護者57・3%、保育士69・2%。「運動あそびを始めて子どもに何かしら変化を感じる」は保護者67%、保育士76・9%。

保育士から見た子どもの変化として「柔軟性が増した」という回答は80・8%と高く、このほか集中時間が長くなった、順番を待てないことが少なくなった-などがある。

保護者からは、「家でも喜んでやっている」「これからも続けてほしい」などの意見があった。

保護者対象の園児の生活アンケートでは、夜9時以降に寝る子どもが75%という結果で、昨年度のアンケートと比べ1・7%増加した。10時半以降に寝る回答も6件あった。

設問「朝食を抜くことがあるか」では、「食べないことがある」11・3%。前年度の7・4%と比べ、食べないことがある子どもの割合が増えた。

テレビの視聴時間は、見てもいいとされる時間が1時間30分に対し、2時間以上見ている子どもが46%だった。

調査をした運動保育士の金井仁美さんは、運動あそびについて、「幼児期の運動は体や脳、心の成長に欠かすことができない。少しずつ親子の触れ合いの時間を増やし、親も一緒に遊べる時間が増えたらいいと思う」という。また、園児の生活については、「子どもの生活リズムが親のリズムに合わされてきているように感じる。早寝早起きをし、朝ごはんは必ず食べさせてあげてほしい」と話している。 -

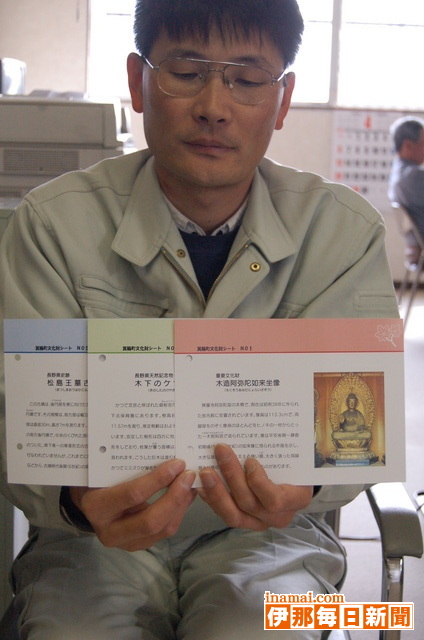

箕輪町文化財シート作成

箕輪町郷土博物館は、町内にある文化財により多くの人に関心を持ってもらいたいと、文化財を分かりやすく説明した、手軽に持ち運びできる「箕輪町文化財シート」を作成した。

同館は07年度から、「町内まるごと博物館」事業で、館内の活動にとどまらず、町全体を大きな天然の博物館と考え、町内各地をフィールドとして各種の事業を展開してきた。

その中で、関心を示す住民が比較的少ない文化財を普及し、文化財と住民の距離を縮め、多くの人に認識してもらうことが必要-と検討。文化財の説明資料としては04年作成の「箕輪町文化財マップ」があるが、文化財の解説が少ないことなどから、今回は1枚のシートで1つの文化財を紹介することにした。

シートはA5サイズの両面印刷、片面カラー。今回は60ある文化財のうち、県指定文化財以上の8つ分を作った。

文化財は、国重要文化財「木造阿弥陀如来座像」、県天然記念物「宮脇のハリギリ」「木下のケヤキ」「中曽根のエドヒガン」、県史跡「松島王墓古墳」「上ノ平城跡」「福与城跡」、県選択無形民俗文化財「古田人形芝居」。

カラー写真と説明文、地図、見学情報などを載せた。シートは有形文化財は赤色、史跡は青色というように色分けをしている。

博物館では、「シートを持って文化財を見に行き、説明を読むことで理解が深まる。利用してほしい」と話している。

シートは各種類100枚作成。博物館窓口で1枚10円で販売している。 -

「南箕輪村地域活動支援事業補助金」制度スタート

南箕輪村は本年度から、協働の村づくりを進めるための新規事業「地域活動支援事業補助金」制度を始めた。地域の魅力を高め、活性化することなどを目的とした事業で、4月1日から随時、補助金交付の申請手続きを受け付けている。

補助の対象となるのは団体で、「継続的に活動を行っている」、または「行う意志が認められる」団体に限る。対象事業は、団体構成員のみを対象に行う活動ではなく、地域コミュニティー活性化が期待できる地域活動事業などとなる。

補助金の額は、補助対象経費額の3分の2以内とし、30万円が限度。2年目以降の補助金は、対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。補助の継続は3年。

制度は事業を行う前に、所定の申請書など必要な書類を役場総務課企画係へ提出。書類の内容を審査し、補助金交付の適否について決定を通知する。補助金交付は原則として、事業実績の報告を受けた後となる。内容や手続き方法などの問い合わせは、総務課企画係(TEL72・2104)へ。 -

議会改革問われる課題

先月末に改選した宮田村議会は7日、新たな議長に3期目の松田英俊氏(59)を3氏が立候補する投票の末に互選した。住民の関心低下が叫ばれる一方で厳しい目も向けられやすい議会の改革をさらに進める考えを示したが、課題として引きずる定数問題も含め、民意との歩み寄りは容易ではない。合併せず自立を決めて4年が経過し、議会の役割が改めて問われている。

議長選に立候補した3氏はいずれも、議会改革の一層の推進を主張。その中で松田氏は

「単にパフォーマンスではなく、権威とプライドを持って議員が住民の中に飛び込んでいかないと」と訴え、移動議会の開催などを構想として示した。

議長人事と改革の考え方を新聞などで知ったという町二区の40代男性は「言うことは簡単。それをどう実行するかだと思う。住民と議会の信頼関係はそこから築かれるのでは」と話した。

同村議会は前回4年前に大幅な若返りを果たし、議会改革にも着手。定例会一般質問における一問一答制の採用なども行ってきたが、意見が分かれた定数問題は今もくすぶっている。

削減推進派の議員は「村の財政事情から考えれば減らすのは当然。今回の選挙でも村民の強い声があった」と語り、議長選も削減に取り組む候補を基準に選んだと明かした。

削減、維持に関わらず多くの議員は議会改革には定数問題を避けては通れないと考えているが、ある議員は「今回の選挙でも意欲ある若者が出馬したが、多くの住民に参政の機会が与えられるのも議会のはず。財政面だけで考慮するのではなく、徹底議論し本質を見極めねば」ともらす。 -

新入生の給食開始

宮田村宮田小学校1年生は8日、入学後初めての給食となった。協力しながら運搬、配膳。保育園の時とはひと味違った雰囲気で、仲間との会食を楽しんだ。

給食室に用意された食器やご飯、おかずに牛乳。おいしくつくってくれた調理員や栄養士に感謝して、当番の児童が各学級へ運んだ。

配膳も力をあわせて。分量も考えながら盛りつけた。

この日のメニューは、主食の赤飯にエビフライ、海草サラダにデザートはイチゴと彩りも豊か。

子どもたちは「私の好きなものばかり」「おいしそう。おかわりあるかな」など歓声をあげながら、モリモリ食べていた。 -

田中組合長再任、大田切営農組合

宮田村大田切営農組合は5日、通常総会を大田切区集落センターで開いた。田中賢一組合長を再任。取り巻く環境は厳しいが、村内の地区営農組合の先駆けとして、環境にも配慮しながら集落営農の確立を目指す。

同組合は大田切区の77戸が加入。総会席上、田中組合長は「米価低迷による意欲の問題など課題は多い。それだけに営農組合の担う役割は大きい」とあいさつした。

村内の営農組合で最も早く発足したのが同地区。担い手育成とともに地域活性化にも取り組んでいるが、本年度も収獲祭の開催や研修視察、女性グループとの連携なども盛り込んで、地域営農の発展を図る。新役員は次の皆さん。

▽組合長=田中賢一▽副組合長=新谷好弘(機械利用担当)、田中正泰(会計担当)▽監事=湯沢好夫、湯沢道男 -

箕輪少年野球連盟定期総会

箕輪少年野球連盟(三沢和年会長)は5日、今年度初の定期総会を箕輪町産業会館で開いた。連盟に所属する6チームの監督やコーチ、保護者など26人が出席し、08年度の事業計画や収支予算などの議案を承認した。

箕輪少年野球連盟には箕輪の箕輪中部ヤンキース、箕輪ジャイアンツ、箕輪彗星クラブ、箕輪タイガース、守屋スネークスと南箕輪の南小ドラゴンズが所属している。

08年度の事業計画(出場大会など)は▽審判講習会(19日、大芝屋内運動場)▽春季リーグ戦(27日、5月6日、番場原第1球場)▽上伊那春季大会(5月31日、6月1日)▽トーナメント大会(6月8日、上古田グランド)▽箕輪大会(6月22日、番場原第1、第2球場)▽上伊那少年野球連盟長野日報杯▽辰野大会(8月3日、荒神山球場、富士山グランド)▽箕輪町長杯(8月10日、番場原第1球場)▽秋季リーグ戦(9月28日、大芝球場)▽上伊那秋季大会(10月4日)▽上伊那選手権大会(10月11日、19日)▽総会(11月29日)竏秩B

08年度の箕輪少年野球連盟執行部は次のみなさん

▽会長=三沢和年▽副会長=中坪敏彦▽審判部長=大槻丈人▽事務局長=藤沢正美竏秩B -

箕輪町臨時議会で補正予算可決

箕輪町臨時議会は8日開き、箕輪進修高校の多部制単位制転換・校名変更記念事業補助金、箕輪西小学校の雨どいが凍結により破損したための補修工事費、庁内LAN等ウィルス対策ソフトの変更経費など総額320万6千円の補正予算案を可決した。

箕輪進修高校は5月に多部制単位制転換・校名変更の記念式典を予定しており、補助金135万円は同実行委員会に支払われる。

また箕輪西小学校の雨どいは凍結により6カ所が破損。落下の危険があるため補修工事費として112万6千円がかかる。両校の補助金、補修工事費のため教育費247万6千円が上乗せされ、08年度の教育費は7億3925万円となった。

庁内LAN・地域イントラネット・学校用パソコンなどに使用しているウィルス対策ソフトを変更したことにより、総務費が73万円増額し、11億0178万6千円となった。

増額した予算320万6千円は予備費で賄う。 -

若草園開園式および入学式

箕輪町の心身障がい児母子通園訓練施設「若草園」で8日、開園式と今年度の入学式があった。

同園は、子どもたちが屋外で遊べるように、また保育園に違和感なく入園できるように竏窒ネどの理由から、3月の修了式を最後に箕輪町の地域活動支援センターから三日町保育園に併設された新施設に移転した。

木造平屋建てで、面積は198・74平方メートル(約60坪)。広々としたホール兼プレールームのほかに、トイレ、沐浴室、相談室、事務室などが設けられている。

施設移転に伴い、開園日がこれまでの月・水・金曜日から、月縲恚燉j日の連日に変更となった。

三日町保育園と若草園の園長を兼任する唐沢みつ子園長は入学式で「近くには小学校をはじめいろいろな施設があり、城山や牛小屋もある。慣れてきたらいろんな所に出かけ、自然や人と親しみながらいっぱい遊びましょう」とあいさつした。

若草園は現在5組の親子が利用している。

##写真(たてよこ) -

新入児童に交通安全PR

春の全国交通安全運動が15日まで行われているが、宮田村の伊南交通安全協会宮田支会は、宮田小学校の入学式で新入児童に啓発グッズを配り、交通安全の周知徹底を図った。

式の受け付けを終えた児童と保護者に呼びかけ。橋爪利夫支会長らが「入学おめでとう。交通安全にも気をつけてね」とグッズが入ったトートバッグを1人ひとりに手渡した。

新入児童は「ありがとうございます」と元気にあいさつ。交通安全を誓っていた。 -

こいのぼり、武者のぼり、卯月の空に

空は春色に霞み、こいのぼりと武者のぼりが卯月の風をはらんで、悠然と泳いでいる。

真新しいのぼりが立てられているのは、飯島町七久保の有賀悠貴さん宅。昨年12月に生まれた長男の太陽くんのもの。

千成ひょうたんが馬印の太閤秀吉が描かれた武者のぼりや、ピカピカ光るこいのぼりは太陽君のお母さんの実家や親せき、有賀さんの兄弟から贈られたもの。

太陽君はこいのぼりを目で追い、ごきげんとか。

298/(金)