-

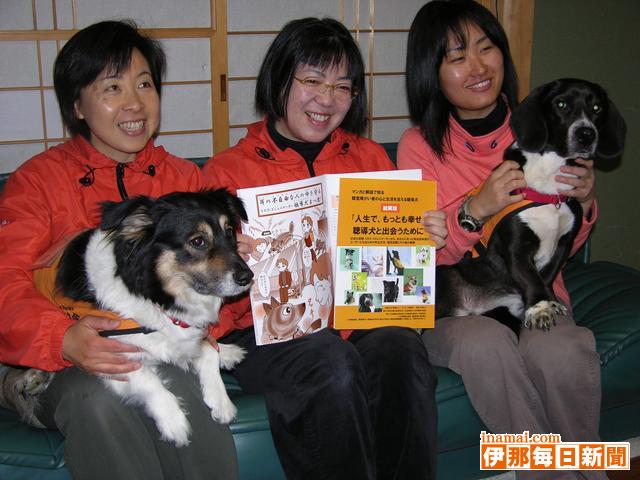

聴導犬マンガで分かりやすく解説

宮田村に本部がある日本聴導犬協会(有馬もと代表)は、聴覚障害者の抱える課題と聴導犬の役割をやさしく伝える漫画仕立ての解説書を発刊した。聴導犬ユーザーとして訓練を続ける沖縄在住の漫画家上原麻美さんが全面協力。「誰もが気楽に読めるようにと漫画にこだわった。障害者だけでなく、多くの人に読んでもらえれば」と、希望者への無料(送料は負担)頒布も始めた。

同協会が2000年度に聴覚障害者に行った調査では、聴導犬の認知度は「ほぼないに等しい状況だった」(有馬代表)。

しかし、昨年度同協会が全国各地16会場で開いた講演会で聴覚障害者350人に行った調査では、8割以上が聴導犬の存在を以前から知っていると回答。

6割以上の人が聴導犬と一緒に暮らしたいと考えていることも分かった。

「人生でもっとも幸せ、聴導犬と出会うために」と名付けた解説書には、聴導犬との暮らしに向けて励む上原さんの実体験をふんだんに散りばめた。

聴覚障害の解説から始まり、聴導犬のユーザーになるための手続き、訓練内容などを詳しく掲載。漫画と解説が連動する形になっており、障害者や一般の人が知りたい疑問にも答えている。

独立行政法人福祉医療機構の助成を受けて5千部を作成。各都道府県の聴覚障害者協会、行政、各地の手話サークルなどにも配布し、希望者にも無料で2部まで送っている(送料300円は実費負担)。問い合わせは同協会85・4615へ。 -

伊那部町内会が自主防災訓練

伊那市西町の伊那部町内会(根津章総代)は22日、同町内にある旧井澤家住宅を守る「伊那部宿を考える会」と協力して、自主防災訓練をした。同住宅で初期消化方法や消火栓の取り扱いなどを消防署員から学んだ。

今年で3年目となる、年に一度の町内会の自主防災訓練。自主防災会を中心に一般住民ら約50人が参加し、消火器や消火栓の取り扱い方法などを学び、実践した。

消火栓の取り扱いでは、ホースを消火栓につなぎ放水するまでを3人1組で体験。一人ひとりが自分の役割を認識し連携を取りながら放水訓練を実施した。

根津総代は「この地域は水利が悪いので、いざという時の役に立った。歴史のある伊那部宿を守るため、皆が意識を持って訓練に臨めたと思う」と話した。

放水訓練を実施する伊那部町内会のメンバーら -

みはらしファーム 春らんまんまつり

伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームで22日、「春らんまんのみはらしまつり」があり、地元産の花や野菜の販売、スタンプラリーなどの各種イベントで来場者を楽しませた。観光バスで訪れた県外者や市内の家族連れがぞくぞくと集まりにぎわいをみせた。。

本年新たに企画した「信大農学部の出店」のほか、恒例の「アスパラつり」「一貫目ゲーム」など10数種類の催しを開催。もちつき大会は、集まった子どもたちが順番を交代しながら挑戦し、出来上がりは来場者に配られた。

「ポン菓子を作ろう」は随時開催され、大きな音とともに信州産コシヒカリが菓子に変るのを楽しんだ。長蛇の列が常にあり、一回の無料配布で2、3袋を一度に手にする来場者がいるほど盛況だった。 -

国体卓球少年の部・南信予選

第62回国民体育大会卓球競技少年の部南信地区予選会は21日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館であった=写真。中学3年縲恪mZ3年の男子236人、女子115人の合計351人が県大会へ向けトーナメントを展開した。

県大会は28日、長野市の長野運動公園総合体育館であり、南信地区からは男子128人、女子64人が出場する。

上位の結果は次の通り。

▽男子 (1)中川桂枝(飯田風越)(2)松下幸平(飯田)(3)沖村貴弘(伊那少年卓球クラブ)、川上哲平(下伊那農業)

▽女子 (1)森岡彩乃(飯田長姫)(2)福沢美都里(飯田風越)(3)木下美咲(飯田女子)、川上紗也加(同) -

破砕機内でガスボンベ爆発

24日午後2時20分ごろ、伊那市横山の不燃物処理施設「鳩吹クリーンセンター」で爆発音事故が発生し、近くの住民が119番通報した。施設関係者によると破砕機内で容量を残した卓上ガスボンベが爆発したのが原因。職員らは爆発事故を受け「市民のモラル低さ」に憤りをみせている。

事故当時、現場では3人が働いていたがけがなどはなかった。今回の爆発で出火はなかったが円筒状の破砕機の蓋(ふた)が爆風ではね上がり、破砕室内にある照明1基、室内の窓ガラス1枚が破損した。卓上ガスボンベやスプレー缶による爆発は年間、数回はあるという。

ガスボンベなどは、使用後の缶に穴を開けてから処分に出すことが決まりとなっている。職員が破砕機に入れる前に残量のある缶を他のごみと分別するが、中には袋で何重にも包んいる場合もあり、気づかないことがあるという。

不燃物の中にはシャベルなどの鋼鉄などを「隠す」様に包んでから出すケースもあり、それが破砕機の刃を破損する原因にもなっているという。

爆発事故のあった破砕機(伊那市、鳩吹クリーンセンター) -

全国学力検査 43年ぶり

全国学力・学習状況調査が24日、全国の小中学校であった。小学6年生と中学3年生の約230万人を対象としたテスト。文科省が市区町村教委の協力で実施し、上伊那関係では小学校36、中学校13の計49校が行った。

当時の文部省が1961縲・4年にかけて同テストを実施したが学力の競争過熱化などの問題を生じ廃止した経過がある。今回は43年ぶりの実施。03年の国際学力調査の結果で学力や学習意欲の低下傾向が指摘され「ゆとり教育」が原因との批判がきっかけとなった。

児童生徒たちは国語、算数・数学のテストと生活習慣や学習環境の調査を受ける。全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、各教委、学校ごとに教育の検証と改善を図ることを目的としている。

この日、上伊那地区では各市町村教委管内の小中学校計51校のうち49校が実施。調査のなかった伊那市内の小中学校各1校は修学旅行のため後日の調査(集計対象外)となる。調査結果は9月の公表を予定しているという。

全国学力・学習状況調査を受ける伊那市内の小学6年生ら -

箕輪町で水道管漏水

役場など一時断水23日午前9時半ころ、箕輪町役場西側の町道371号線に埋設した水道管本管から水が噴出し、町道が一時川のようになった。役場庁舎などが断水となり、緊急工事で約2時間後に復旧した。

役場建設水道課によると、本管の繋ぎ目から漏水。噴出した水は町道6号線にも流れたという。役場庁舎、情報通信センター、保健センターの3施設が断水したが、一般家庭に影響は無かった。緊急工事は、町道371号線の消防署から文化センターまでの間を通行止めにし、本管を修理した。 -

小学生にキク作り指導

例年菊花祭りを開くなどの活動をしているキク作りの愛好者グループ「駒ケ根秋香会」(本間秋男会長、30人)は20日、市内の赤穂東小学校(太田寿久校長)を訪れ、今年初めてキク作りに挑戦する6年生児童にキクの基礎知識を教えた。

会員の森勝美さんがキクの特徴について「寒さに強い」「十分な日光がないとうまく育たない」などと説明したほか、水やりの時期や方法などについて分かりやすく話した=写真。ほとんどの児童はキクについて馴染みがなく、森さんの話を真剣に聞いていた。

次回は5月により実践的な指導を行う。同会はほかに赤穂小、赤穂南小の児童にもキク作りを指導しているが、東小は今回初めて。 -

駒ケ根市議選 結果と分析

駒ケ根市議選は22日、投開票が行われ、15人の新議員が決まった。立候補した16人のうち現職8人、新人7人が当選を果たした。党派別では共産党2人、公明党1人、無所属12人。女性は現、新各1人。

当落に大きな影響があるとして注目された投票率は、目立った争点がなく市民の関心がいま一つ盛り上がらなかったことや当日の雨の影響などもあってか伸びず、過去最低だった4年前の前回選をさらに5・76ポイント下回る69・67%にとどまった。

当選が決まった候補者の陣営では支持者らが集まって万歳を三唱するなど、歓声が飛び交う中で喜びの笑顔があふれた。新人ながら有効投票数の約9%に当たる1667票を集めてトップ当選を果たした中坪宏明氏(53)=下平=は「皆さんの力で男にさせていただいた。初めての選挙で勝つことができて感謝でいっぱいだ。だが大事なのはこれから。勝ってかぶとの緒を締め、新人議員として一生懸命勉強しながら市民のために全身全霊で頑張っていきたい」と決意を述べた。

今回選から定数が21から15に減ったため当落ラインが大幅に上がったことから、各陣営は当選には地元票の獲得が必須と考えて選挙戦を展開。下平、町四、北割一、中沢など大票田を抱える陣営は軒並み地区の支持を固めて手堅く票を確保した。有権者数が約1千と少ない南割は現新の2人が立候補して最激戦区といわれたが、2候補とも1千票以上を獲得する「うれしい誤算」(選対関係者)となった。票を奪い合って共倒れになる危機感から、広範囲で地道な運動を展開したことが結果的に功を奏したようだ。共産党は現有3議席を2人に絞って選挙戦に臨んだが、2候補とも順調に票を伸ばして当選を決めた。

一方、落選した猿田洋子氏(45)=下平=は前回選に続き、地盤に頼らない戦略を取って無党派層を中心に議会改革などをアピールしたが、伸び悩んだ投票率の割を食う形で浮動票をつかみ切れず、一歩及ばなかった。

新議員の平均年齢は56・2歳。新人が約半数で新鮮な印象も受けるが、現議員の当選時(4年前)の平均も57・7歳と、その差は意外に小さい。 -

箕輪町議選 新議員決まる

任期満了に伴う箕輪町議会議員選挙は22日、投開票が行われ、新議員15人が決まった。議員定数を18から15に削減した初の選挙は定数2超の少数激戦となり、新人の下原甲子人氏(66)=松島=が1127票獲得してトップ当選した。女性議員は町議会で初めて2人誕生した。町選挙管理委員会は23日、町役場で15人に当選証書を付与した。

当選者は現職9人、新人6人。党派別では共産2人、公明1人、無所属12人。共産、公明は改選前の議席数を維持した。投票率は72・47%。前々回より6・51ポイント下回った前回をさらに4・33ポイント下回った。

トップの下原氏に90票差で2位につけたのは新人の荻原かほり氏(65)=木下=。「女性議員の火を消さないように」と女性議員を出す会が全町的に動き千票代を獲得して当選を果たした。次いで大槻久人氏(63)=沢=、武村俊身氏(65)=長岡=と新人が続き、引退議員の後継として出馬した共産党の新人・松本つぢ氏(56)=沢=は6位、新人・小島常男氏(63)=木下=が7位。現職の藤田英文氏(64)=大出=が971票獲得して5位につけたが、当選した新人6人が上位の大半を占め、新人に寄せる有権者の期待の大きさが現れる結果となった。

5人が立った松島は、前評判通り下原氏がトップ当選し、丸山善弘氏(67)、寺平秀行氏(32)、向山章氏(64)はいずれも800票を超え当選。現職の三沢興宣氏(51)は、街頭演説を重点に政策を訴えたが一歩及ばず涙をのんだ。

現職の唐沢荘介氏(65)=上古田=、上島貞一氏(68)=三日町=は800票代、松崎久司氏(68)=福与=、平出政敏氏(64)=北小河内=も700票代と手堅く集票した。春日巌氏(67)=木下=は苦戦を強いられたが共産議席を守った。

新人の米山公弘氏(47)=沢=は、自転車で遊説する独自のスタイルで臨んだが支持を広げることは出来なかった。

23日の当選証書付与式は、浅野益幸選挙管理委員長が当選証書を手渡し、「町民の代表として付託に答えられるよう期待する」とあいさつした。式後、初議会の説明会もあった。初議会は5月2日午前10時から。正副議長、常任委員会構成などを決める。 -

駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村議員選挙 新議員決まる

◆駒ヶ根市

駒ケ根市議選は22日、投開票が行われ、15人の新議員が決まった。立候補した16人のうち現職8人、新人7人が当選を果たした。党派別では共産党2人、公明党1人、無所属12人。女性は現、新各1人。 -

福沢潤一(駒ヶ根東中)3000メートル優勝

棒高跳びで師弟対決第47回長野県陸上競技春季大会は21、22日、松本市の松本平広域公園陸上競技場で開き、県内の有力選手がトラックとフィールドで火花を散らした。上伊那勢では、1日目の男子3000メートル決勝で福沢潤一(駒ヶ根東中3年)が9分05秒44の公式自己ベストタイムで優勝。2日目の男子棒高跳び決勝は、高遠高校陸上部の顧問上杉丈夫と部員で1年の松澤ジアン成治(県中学記録保持者)の師弟対決となり、注目を集めたが、県高校記録保持者の上杉が4メートル50で辛勝した。

男子3000メートル決勝は、中学生と高校1年生合わせて40人が出場した。2組タイムレースで福沢は2位に28秒の大差をつけて圧勝。「久々の自己ベストだけど、8分台をねらっていた」と不満を見せる一方で、「この勢いを維持して市町村対抗駅伝などにも好結果を出したい」と自信ものぞかせた。

男子棒高跳び決勝は、強風が吹き荒れる悪条件の中、中学、高校、大学、一般の合わせて19人が争った。

4メートル40で上杉、松澤、西澤直希(長野工業高3年)の三つ巴の戦いとなったが、西澤が脱落。2回目で跳んだ松澤と3回目成功の上杉が4メートル50に挑んだ。2回目まで2人そろって失敗、松澤は3回目も失敗したが上杉は意地を見せてクリアした。4メートル60は失敗した。

上杉、松澤の師弟対決は公式の大会では初。競技を終えて上杉は「ライバルでもあり、教え子でもあり、複雑な気分だったが、いい試合ができた。自分の県高校記録(5メートル00)を超えられるのは彼しかいないと思っている」と話した。

一方、期待を担う松澤は、足と手首の故障を押しての出場に手ごたえを感じた様子で「今年から(記録の伸びる)硬いポールを使っているが、今大会で見通しがついた。技術的な課題も見つけることができた」と明るい表情を見せた。

女子棒高跳びは、保科早紀(伊那北高3年)が3メートル10で優勝、青木亜由美(伊那西高2年)が3メートル00で2位になった。

女子走り幅跳びは下平侑美(伊那西高2年)が5メートル17を跳び3位。

女子5000メートル競歩では水上八重子(伊那西高3年)が29分01秒71で4位、平澤彩佳(赤穂高3年)が32分38秒86で6位入賞した。

女子走り高跳びは有賀楓子(春富中2年)が1メートル50で4位、男子4×100メートルリレーは伊那弥生ケ丘高が44秒35で4位になった。女子4×400メートルリレーは伊那西高が4分23秒71で4位に。 -

KOA07年3月期決算発表

KOA(本社・伊那市、向山孝一社長)は23日、07年3月期の連結決算を発表した。売上高は560億500万円(前年同期比53億8700万円増)、営業利益は62億3600万円(21億3100万円増)、経常利益は71億6200万円(22億1800万円増)、純利益は50億3600万円(20億8100万円)となった。

当期は、電子部品業界の経済がデジタル機器や車載向けなどを中心に活発な需要があり、おおむね好調に推移したのを受け、中国生産拠点における新工場棟の建設など国内外で生産能力拡大の設備投資をした。収益性の向上を目指し固定費の抑制、高付加価値製品の拡販、品質向上などを進め、製品開発でも車載用途向けの開発に注力した。

次期は、徹底した汎用品のコストダウンを図ると同時に、より高付加価値な製品、サービスを市場に提供することが不可欠とし、「クオリティ・ファースト」「収益性の向上」「事業構造改革」の3つを基本奉方針に掲げ業績向上に努める-とする。 -

南箕輪村議会議員選挙 新議員10人決定

任期満了(4月26日)に伴う南箕輪村議会議員選挙は22日、即日開票し、新議員10人が決まった。議員定数6減の今回は定数1超の少数激戦。現職で再選を目指した有賀彰司氏(67)=南殿=が981票で連続トップ当選し、ベテラン議員の大熊恵二氏(65)=中込=が338票で涙をのんだ。当選者の内訳は現職8人、新人2人。党派別では無所属8人、共産党2人となった。

上位は、地元票を固め他地域で上積みした有賀氏に続き、現職の原悟郎氏(61)=大泉=も同じく票を固め前回に続き2位を獲得した。続いて、新人の山本昭子氏(66)=北殿=が知名度を生かし772票で3位。無所属の女性候補として戦い当選したのは村内で初めてとなった。

定数大幅削減で村民の選挙意識が高まることを予想し、上位陣は千票以上の獲得を見込んだが当日の投票率は67・31%と低く、過去最低だった前回の73・84%を6・53ポイント下回った。各陣営とも地元票を中心に支持をねらったが新興住宅が増えている村内では・ス都市化・ス傾向が進み、まとまった票の確保は難しくなってきている。

地域別にみると、久保は、引退議員の後継者として地域をまとめ、立候補した新人の山口守夫氏(65)が646票で当選した。地元の有権者数が少ない中込では、大熊氏が他地区への遊説にも力を入れたが当選ラインに届かなかった。3人が立候補した激戦区の北殿は、山本氏が地元票を固めたため、地元固めに苦戦した原司宣氏(68)は393票で最下位。三沢澄子氏(57)は組織票を中心にまとめ当落ラインに近い9位で議席を守った。

南殿は有賀氏が圧勝した。立候補者2人の田畑は、孕石勝市氏(66)、小坂泰夫氏(40)の両氏とも地元票を中心にまとめ、それぞれ4位の当選。前回最下位だった小坂氏は、地元に密着した活動で地域のネットワークを広げ、票を大幅に伸ばした。神子柴は、高見利夫氏(60)が政党を離党して地域の後援会の後押しを受けて立候補。「地元から議員を」との周りの結束が地元票をまとめ上げた。南原は、久保村義輝氏(63)が組織票に地元票を上乗せして当選した。大泉は、原悟郎氏が875票で2位。他陣営の切り崩しを受けたが確実に地元を守り上位当選となった。

23日、村役場で当選証書付与式があり、清水眞選挙管理委員長が当選証書を手渡した。初議会は5月8日にあり、正副議長などを決める。 -

第74回郵政記念日

中川村片桐の田島郵便局(井口正弘局長)で23日、第74回郵政記念日表彰があった=写真。

加藤久美主任は日本郵政公社信越支社長表彰と、南信北連絡会所属長表彰(貯金・一般業務)をダブル受賞した。

非常勤職員の幸村富市さんも南信北連絡会所属長表彰を受賞、それぞれ井口局長から伝達された。信越支社長表彰は管内で37人、所属長表彰は10人のみ。 井口局長は「職員3人という小規模局で、2人が受賞したことは大変栄誉なこと。加藤さんは貯金関係が特に優秀。非常勤職員が表彰されることは珍しく、幸村さんは特に優秀だったのでは」と話していた。 -

飯島町消防団が春季訓練・観閲式

飯島町消防団は22日、雨のため、飯島体育館で、団員160人が出動し、春季訓練と観閲式が行われた。

午前中は新入団員を交えて、停止間や行進間など小隊編成訓練、中隊編成訓練、ラッパ訓練、救護訓練などを行い、観閲式に備えた。

式では、町や上伊那消防協会、村議会、消防委員会、日赤奉仕団ら来賓30人余を前に、小隊訓練、中隊訓練、ラッパ隊訓練、救護隊訓練に続き、分列行進で訓練展示を締めくくった。

また、表彰もあり、前分団長をはじめ退団者18人に感謝状が贈られた。

表彰者は次のみなさん(敬称略)

▽前分団長=伊藤万博、吉瀬直和、筒井克師、小林浩幸、林成昭▽前副分団長=竹沢隆宏▽前部長=小林芳明、唐沢領ニ、久保田宏明▽元班長=宮沢正一、宮下峰式、小林淳彦、市村雅洋、宮下孝幸▽10年以上団員=横山晋悟、三室博、湯沢昌喜、熊谷塁 -

宮田村消防団が春季訓練・観閲式

宮田村消防団は22日、村中央公園で、団員136人、12機関と初参加のバイク隊が出動し、小雨がぱらつく中、春季訓練と観閲式が行われた。

午前中は新入団員を交えて、停止間や行進間など小隊訓練、中隊訓練、ラッパ訓練、救護訓練、分列行進のほか、数年ぶりで大隊訓練も実施し、観閲式に備えた。

式では、村や上伊那消防協会、村議会、駐在所、日赤奉仕団ら来賓を前に、機械器具の点検、小隊編成訓練、中隊編成訓練、大隊訓練、救助訓練、ラッパ訓練などをほか、最後尾にバイク5台が勇姿を連ねた分列行進も行なった。

また、表彰もあり、平沢団長に日本消防協会表彰が伝達され、退団した白鳥賢嗣前本部長と小口貴司前部長に感謝状が贈られた。 -

中川村消防団が春季訓練・観閲式

中川村消防団は22日、サンアリーナで、団員150人、11機関が出動し、春季訓練と観閲式が行われた。

午前中は制服姿がまだ板についていない新入団員を交えて、停止間や行進間など小隊訓練、中隊訓練、ラッパ訓練、救護訓練などを行い、観閲式に備えた。

式では、村や上伊那消防協会、村議会、駐在所、日赤奉仕団ら来賓20人余を前に、機関点検、小隊編成訓練、中隊編成訓練、救助訓練、ラッパ訓練などをほか、今年初めて背負い式水のうによる残火処理訓練を披露した。

また、表彰もあり、前団長をはじめ前部長まで退職者7人に感謝状が贈られた。

表彰者は次のみなさん(敬称略)

▽古沢信彦、伊藤耕一、谷川正和、大嶋純、北沢剛、新井卓美、小林誠

) -

伊那市地蜂愛好会総会

地蜂(じばち)の保護、増殖を願う、伊那市地蜂愛好会(会員約100人、小木曽大吉会長)は22日、伊那市の羽広荘で、07年度総会を開いた。上伊那を中心に県内外から集まった約60人の会員に対し、増殖のために越冬させた女王蜂約1万匹を配布した。

総会では、新年度事業計画などを承認。今年度は、10月21日に「第10回地蜂巣コンテスト」の開催があるほか、親子などを対象とした蜂追い体験学習会などで一般にもPRしていく。

例年の倍近い約1万4千匹の女王蜂の発生に成功前年と比べ本年は・スまずまずの繁殖数・ス。小木曽会長は「あと二月もすれば、楽しい蜂追いが始まる。平成生まれの世代にも楽しんでもらえるよう、地蜂を保護していきたい」と話した。

愛好会は、地蜂とのかかわりを楽しみながら蜂資源の増殖を図るため、1997年に発足。会員に配布した女王蜂は各会員がそれぞれの野山へ放し、蜂追いを楽しむ。

また、総会では04、05年度の地蜂巣コンテストで優勝した、富士見町の中山一さんの講演があり、会員らは地蜂の飼育方法などを学んだ。

越冬した女王蜂を会員へ配布 -

ママさんバレー NEC杯リーグ

ママさんバレーボールの「第12回NEC杯スプリングリーグ」は22日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館など3会場であった。上伊那家庭婦人バレーボール連盟主催。

上伊那地区のチームを中心に諏訪、飯伊地区から計24チームが参戦。1会場(=1ブロック)につき8チームが2コートに分かれ、それぞれ総当りを戦い、3ブロックごとの優勝チームなどを勝ち点、セット率、得失点率で決めた。

選手たちは息の合ったコンビネーションで激しい攻守戦をみせた。会場から送られる家族や我が子からの「ママ頑張って」などの声援を力に代えて熱戦を繰り広げた。

結果は次の通り。

▽第1ブロック (1)あすか(上伊那)(2)空木(同)(3)さわやか(同)

▽第2ブロック (1)とまと(飯伊)(2)べガ(諏訪)(3)リュシオール(上伊那)

▽第3ブロック (1)飯伊(飯伊)(2)松尾(飯伊)(3)南箕輪(同)

息の合ったコンビネーションで強烈スパイク -

駒ケ根市新入社員激励大会

駒ケ根商工会議所(渋谷敦士会頭)と駒ケ根市は19日、第40回新規学卒者新入社員激励大会を駒ケ根商工会館で開いた。市内の21の企業などに就職したばかりの男女約60人が出席し、緊張した表情で商工会議所などの関係者から激励を受けた。渋谷会頭は「景気は回復傾向にあるが地域間格差があり、都市部に比べて地方の回復は遅い。その中で駒ケ根市に職場を求めた皆さんの賢明な判断に敬意を表する。今後の活躍を祈る」と激励した。新入社員を代表して駒ケ根自動車産業の田中克明さんは「社会に出たばかりで未熟だが、先輩の指導で会社だけでなく、社会に貢献できる人材になれるよう職務に精励していきたい」と力強く決意を述べた=写真。出席者には冊子『見て分かる基本のビジネスマナー』が贈られた。

式典後、記念講演として大法寺の藤塚義誠住職による「若さというもの」が行われ、出席者は真剣な表情で話に聞き入っていた。 -

伊南防犯女性部委嘱式

伊南防犯連合会(会長・中原正純駒ケ根市長)は18日、任期満了に伴って改選された伊南防犯女性部員の委嘱式を駒ケ根署で開いた。66人のうち各地区の正副部長ら26人が出席し、中原会長から委嘱状を受け取った=写真。任期2年。役員を選出したほか、部員の任務について駒ケ根署の担当者から説明を聞くなどの研修を受けた。

中原会長は「地域の安全・安心は住民と行政が一体となって進めていかねばならない。犯罪のない平和で明るい社会の推進の重要な担い手として、皆さんの活動に大いに期待する」と激励した。

役員は次の皆さん。

▽部長=片桐明子(駒ケ根市)▽副部長=宮下伊穂子(飯島町)小松清美(中川村)田辺良子(宮田村) -

かんてんんぱぱで宮崎守旦作陶展

伊那市高遠町で製作活動を続けている宮崎守旦さん(59)による作陶展が30日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。花器や器、皿など、日常使いできる作品を中心とした約100点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

宮崎さんは東京都の出身。京都で河合武一氏に師事した後、地元に戻って作陶活動をしていたが、で1999年から高遠町の芝平に移り、引き続き製作に取り組んできた。かんてんぱぱホールでの展示会は昨年に続き2回目。今回はサクラの季節に合わせてサクラを模った皿や花見の席を思わせるとっくりとちょこなども多くそろえた。

ろくろ、型物、手びねりなど、さまざまな手法を駆使して作陶しているが、ろくろで原型を作り、その後さらに手を加えるなどした作品もある。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。 -

県長寿社会開発センター上伊那地区賛助会総会

県長寿社会開発センター上伊那地区賛助会総会が21日、伊那市駅前ビル「いなっせ」であり、07年度事業計画などの承認をした。

県の行政改革に従い、同賛助会でも昨年度から会員が主体となって会の運営を行うようになった。それに伴い本年度は、会員募集強化事業を新たに展開。従来は県老人大学の卒業生の入会希望者を会員としてきたが、本年度からは公民館活動の参加者や高齢者クラブなどの参加者にも呼びかけを行い、会員加入を促していく。

そのほかにも、生き生き料理教室、高齢者ニュースポーツ交流会、信州ねんりんピック大会への参加を予定している。

高橋大八会長は「06年度は会員が主体となって賛助会の運営をしてきたが、初めてということで問題や困難もあった。しかし、役員の手助けとみなさんの協力があって計画通り実施することができた。みなさんの協力をいただきながら07年度も上伊那地域の高齢者の生きがいづくりに全力をつくしたい」と語った=写真。

また、あららぎ歯科医院の橋場正尚院長が「口腔衛生とボケの予防」をテーマとした記念講演とマジックを披露し、会員を楽しませた。

現在の会員数は542人、約30組のグループが書道やちぎり絵などに取り組んでいる。 -

JA上伊那のあぐりスクール開講

上伊那農業協同組合(JA上伊那)が地元小学生を対象として開講している「あぐりスクール」の伊那校の開校式が21日、伊那市狐島のJA本所などであった。ともに学ぶ86人の児童が集まり、新しい友人とともに農業の大切さを学ぶことを約束した。

年間を通じてさまざまな農業体験などに挑戦する同スクールは、子どもたちに農業を体験してもらいながら食物や農業の重要さをじかに感じてもらおう竏窒ニ昨年度からJA上伊那が取り組んでいるもの。スクールは12月までの間に月1回ずつ開講し、田植えやいちご狩り、サツマイモの収穫など、季節にあった農業体験などに取り組んでいく。好評だった昨年の声を受け、本年度は駒ヶ根校も開講することとなった。

宮下勝義組合長は「いい思い出をたくさん残すような体験をして下さい。豊かな人間性を育てていくには食が大切だと言われているが、特に小学生の時が最も大切。食を通じて農業の大切さを感じてもらいたい」と生徒と保護者に呼びかけた。

その後、畑に移動して早速ジャガイモとトウモロコシの種まきに挑戦。児童たちは土の感触を楽しみながら丁寧に種をまきつけていた。

駒ヶ根校の開講は28日。 -

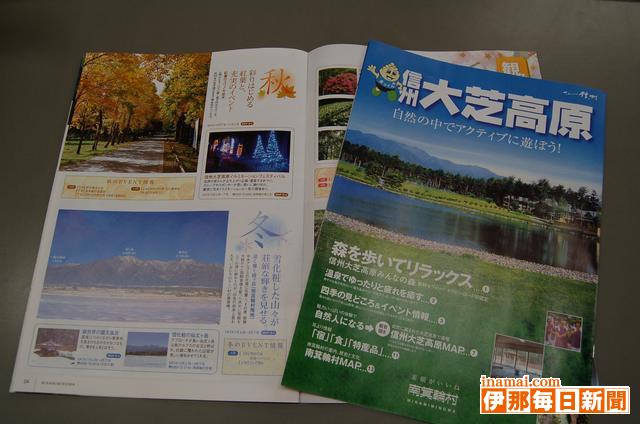

南箕輪村観光パンフレット完成

南箕輪村の新しい観光パンフレットが完成した。「信州大芝高原」の文字と大芝公園の写真が目を引く表紙で、村の見所や四季のイベント、体験、特産品などを紹介している。

パンフレットは02年度作成以来。今回は、雑誌風の組み立てで、「癒し」「観る」「体験」の項目を設けた。「癒し」では、森林セラピーロード認定を受けた大芝高原みんなの森と、大芝の湯をPR。「観る」は、四季ごとにイベント情報や桜、ユリノキ並木など見所を紹介する。

「体験」は、ページが観音開きになり、大芝高原の地図と各施設を案内。イチゴやブルーベリー狩り、権兵衛峠遊歩道ハイキング、リンゴオーナーなど体験イベントを載せた。

特産品のほか、寺社、新四国霊場など歴史と文化も紹介。村の地図、交通案内もある。

初の試みで、経ヶ岳登山コースと権兵衛峠遊歩道コースを載せたA4サイズ1枚の地図も挟み込んでいる。

A4版16ページ。4万部作成し村内は役場、大芝荘、大芝の湯などのほか、希望のあったスーパー、コンビニエンスストア、飲食店などに置いている。木曽の町村にも配り、県外では信州観光情報センター(東京都、大阪府、愛知県)にも置く予定。 -

グッドカンパニー大賞の受賞祝賀会

県経営者協会上伊那支部(向山孝一支部長)は21日、昨年11月に社団法人・中小企業センターの「グッドカンパニー大賞」のグランプリとなった伊那食品工業(本社・伊那市、井上修社長)と特別賞となったミカドテクノス(本社・箕輪町、伊藤英敏社長)の受賞祝賀会を箕輪町の伊那プリンスホテルで開いた。関係者など約50人が集まり、上伊那の栄誉として2社の受賞を祝福した。

同賞は優れた中小企業を全国の中から発掘し、日本経済の発展に寄与することを目的として1967年から行われている。これまででに約500社を表彰したほか、初代グランプリは京セラ(本社・京都市、川村誠社長)が受賞しているなど、飛躍的な発展をした企業も多い。

昨年度は48期連続増収増益の実績を持つ伊那食品工業が最高賞を受賞したほか、将来性のある企業などに贈られる特別賞をミカドテクノスが受賞。2社の栄光を支部全体で祝福する運びとなった。

伊那食品工業の塚越寛会長は「会社が表彰されたということで社員一同で喜んだ。最初の20年くらいは無我夢中で人並み以上の努力をしてきたが、多くの人に支えられて歩んできた。これからも何らかの形で地域のためになることをしていきたい」と語った。また、ミカドテクノスの伊藤社長は「身に余る光栄。自分の生きがいとなる会社とは何だろうと考え『文化的な価値を創造するような会社になろう』を社是としてきた。これからはよい会社づくりに努めていきたい」と語った。 -

芝桜まつり始まる

芝桜の「花富士」をメーンとした伊那市の花公園で21日から、第8回芝桜まつりが始まった。5月6日まで。

当初、29日からまつりを予定していたが、暖冬で開花が昨年より1週間ほど早まったため、前倒しした。見ごろは5月の連休を見込む。

1千分の1の富士山(高さ3・7メートル)をはじめ、天竜川、仙丈岳や間ノ岳など南アルプスの山並みなどを白、ピンク、薄紫の3色で表現。開花が進むにつれ、西暦の「2007」と、えとであるイノシシが徐々に浮かび上がる。

小沢区の有志らでつくる「小沢花の会」が手入れしており、池田清和会長は「花で人が集まってくれることはうれしい」と喜ぶ。

高遠城址公園などから花公園に立ち寄る県外の観光客が目立ち「少し早いけど、これだけ芝桜があると見事」と散策したり、写真に撮ったりした。

28、29日ごろ、公園内の一角にある水田に水を入れるほか、5月3縲・日午後7縲・時にライトアップする。

また、2日まで甘酒・茶のサービス、3縲・日はおにぎり・豚汁の販売がある。本年から「芝桜まんじゅう」も売り出し中。

芝桜苗は1ポット80円。

花公園は広さ約30アールで、広域農道の中の原信号機南側にある。 -

中尾歌舞伎 29日に春季公演

伊那市長谷の中尾座で29日午後1時から、中尾歌舞伎保存会(西村篝会長、30人)の春季定期公演がある。演目は「御所桜堀川夜討(ごじょざくらほりかわようち)弁慶上使(じょうし)の段」で、4年ぶり。本番に向け、けいこは最終段階に入っている。

あらすじは、源義経の正室・卿(きょう)の君が平家一族、平時忠の娘であるため「卿の君の首をはねて渡せ」と頼朝が弁慶を卿の君の守役・侍従太郎の館へ向かわせる。弁慶は卿の君の身代わりを立てるが、それが自分の娘だと知る。父親と名乗りたい気持ちを抑え、殺してしまう。弁慶が忠誠心を見せる場面が見どころ。上演時間は70分。

会員は2月中旬から、けいこを開始。週2回集まって台本の読み合わせ、立ちげいこ、ステージ上での通しげいこをこなし、完成度を高めている。

平日の夜は2時間程度、役者らがそろい、浄瑠璃と三味線に合わせ、本番さながらの演技を見せる。

合併を機に、ゲスト出演する市職員細谷誌帆さん(28)は、伝統文化に触れる機会を喜びつつ「せりふが独特の節回しで、まねするのも難しい」と苦戦。「舞台を壊さないように、できる限りのことをしたい」と初舞台に臨む。

公演は入場無料。 -

駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村議会議員選挙 きょう投開票

◆駒ヶ根市

任期満了(4月29日)に伴う駒ケ根市議選は22日、投票が行われる。 投票は市内22カ所の投票所で午前7時縲恁゚後8時まで行われ、午後9時に市民体育館で開票作業が始まる。市選挙管理委員会は午後10時から20分ごとに開票速報を発表する予定。大勢判明は10時半から11時ごろと見られる。

16日から行われている期日前投票では20日現在、有権者の約5・3%に当たる1469人が投票を済ませている。

14日現在の選挙人名簿登録者数は2万7520(男1万3345、女1万4175)人。

市議選には定数15に対し、16人が立候補している。立候補者は現職9人、新人7人。党派別では共産党2人、公明党1人、無所属13人。女性は現職2人、新人1人の計3人。

1210/(日)