-

春の叙勲で瑞宝双光章受賞の片桐俊さん(80)

春の叙勲で上伊那郡でただ1人、飯島町七久保の片桐俊さん(80)が教育功労で瑞宝双光章を受章した。

「大変、光栄に思っている。教職に40年、退職後は飯島町教育長として2期8年間教育行政に携わった。一緒に仕事をし、共に歩んだ人たちのお陰でいただいた章。当たり前のことを当たり前にしてきただけ」と謙遜する。

七久保村(現飯島町

七久保)に生まれ、「父親の勧めや自分自身教職に憧れて」長野師範に進学。1945年10月、繰り上げ卒業し、松川町の上片桐国民学校に奉職、5年男子を受け持った。「当時の子どもたちは食べるものにも着るものにも事欠いた。お昼の弁当に新聞紙に包んだサツマイモを持って来る子ども、何も持ってこられない子どももあり、心が痛んだ」。

1949年に飯島小学校に転任し、5年生を受け持った「今もその時の教え子が同級会に招待してくれる」とうれしそう。

飯田東中学校に国語、社会科教師として着任したのは53年。全校集会の校長講話をきっかけに、生徒会が動き出し、全校を挙げて、市の支援を受け、リンゴ並木を作ったことが1番印象に残っているとか。「生徒会が今もリンゴ並木を大切に管理している。意義深い活動だった。飯田に行くたびに懐かしく思い出す」と振り返る。

常念岳を望む、安曇野の三郷中学校では、広大でゆったりとした自然の中で、伸び伸び育った生徒たちに囲まれ、穏やかな教員生活を送ったという。

児童数2千人の大規模校の上諏訪の高島小学校には4年間勤務「やる気のある若い先生方が県内各地から集まり、刺激を受け、鍛えられた」。

教頭に昇任して、松本市丸の内中学校を経て、赤穂小学校へ。「当時は2400人の大規模校で5年目に赤穂東小学校と分離した。学校を分けることの大変さを味わった」。

校内暴力が各地で表面化しつつある時期に、中川中学校に校長として着任。「グループになって暴れたり、喫煙するなど、荒れる子どもたちにいかに接し、指導するかに心を砕いた」。

定年前の5年間は伊那中へ「教職員と一緒に歩み、充実した教員生活で最後を締めくらせていただいた」と感謝する。

請われて飯島町教育長に就任したのは67歳の時。「飯島中学校の生徒指導に、校長や教頭、教諭、町とも連携して取り組んだ」。さらに頭を悩ましたのは、七久保小学校と飯島小学校の給食統合。父兄の抵抗もあり「2つのものを1つにすることの難しさを実感した」と述懐する。

最後に「飯島の子どもは素直で良い子どもたちばかり。教育は学校・家庭が依存するのでなく、それぞれが主体的な立場で連携しなくはならない」と話した。妻と2人暮らし(大口国江)。 -

「ひまわり号」念願の舟下りを満喫

宮田村の障害者やボランティアらが参加する宮田地区ひまわり号(三浦次郎実行委員長)は28日、飯田市周辺を旅行し、天竜峡から泰阜村の唐笠港まで舟下りを体験した。体が不自由な車イス利用者にとっては念願の乗船。心配された雨も一行を待ちうけるかのように止み、多くの人の支えで実現した舟旅に満面の笑顔がはじけた。

外出することが難しい障害者の旅行を毎年実現し続けるひまわり号だが、参加者の負担が大きく制約も多い舟旅は・ス夢・スのひとつ。14回目にして初めての試みに、車イス利用者5人ほどを含む45人が参加した。

天竜峡港は急峻な渓谷にあるため、ボランティアが障害者を支えて「天竜ライン下り」の乗船口へ。天竜川にかかる数多くの鯉のぼりに見送られ、2艘の舟が川面を進んだ。

車イス利用の三好幸雄さん=大原区=は「体が健全だった頃は舟下りの経験もあるが、不自由になってからも乗れるとは思っていなかった。ボランティアの皆さんのおかげ。本当に最高」と話した。

約8キロを40分ほどで下り、冒険心もくすぐる舟旅を全員満喫。帰路はそばに舌鼓を打ち、飯田特産の水引工芸なども見学した。 -

箕輪町議会

正副議長選挙に各1人が立候補箕輪町議会が改選後の議会に導入する正副議長選挙の立候補制で、26日に立候補届出を締め切り、議長に上島貞一氏、副議長に松崎久司氏の各1人が届出した。5月2日の初議会で決定する。

-

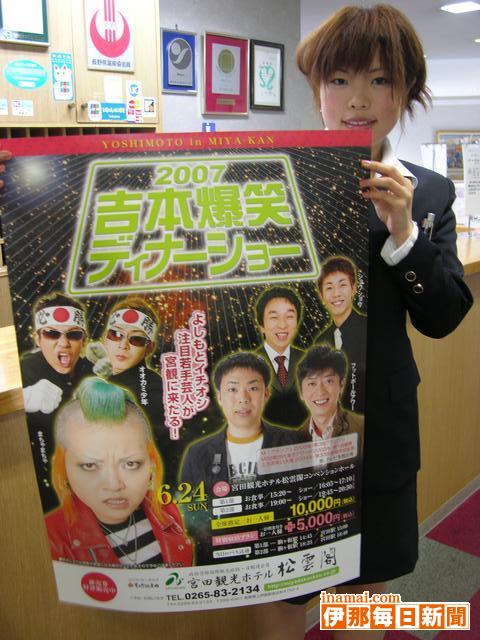

よしもと芸人ディナーショー、宮田観光ホテルが新規客層獲得へ企画次々と

宮田村の第三セクター宮田観光開発が運営する宮田観光ホテルは、今まで手薄だった若者や女性層へのサービス充実も図ろうと新企画を次々と計画している。6月24日には吉本興業の人気若手芸人によるディナーショーを開催。今月末のゴールデンウィークからはデザートバイキングを行い、地元の新規顧客開拓にも力を入れる。

若手漫才師の頂点「M‐1グランプリ」を制したフットボールアワー、独自の世界で抜群の人気を誇るまちゃまちゃら、今回のディナーショーは若者に人気の出演者がズラリ。

比較的中高年の客層が多かった今までの同ホテルとは、一線を画す企画だ。

「誰にでも愛され、親しんでもらえるホテルにしたい。まずは知名度をあげていかなければ」と同ホテル。

競争激化や長期債務と施設老朽化などの課題を抱える同ホテルだが、生き残りを図ろうと、最近はソフト面の充実に力を注ぐ。

デザートバイキングも若い従業員が中心になって検討を重ねてきた企画のひとつ。

4月28縲・0日、5月3日縲・日までの連休中、午後1時から4時まで開催する。

手作りを含めケーキや和菓子、季節のフルーツなど約20種類。ソフトドリンクも飲み放題の90分制で、温泉入浴も付いて1500円の料金設定にした。連休後も休日を中心に開催を予定する。

ディナーショーはオードブル形式で1万円。5千円増で宿泊プランも用意している。

各企画に関する問い合わせ、申し込みは宮田観光ホテル83・2134まで。 -

天竜川水防デー

国土交通省天竜川上流河川事務所は26日、天竜川水防デーを駒ケ根市の赤穂公民館で開いた。天竜川流域の市町村や警察、消防、建設業者など関係者約170人が参加し、自然災害勉強会や防災講演会のほか、美和ダム小渋ダム放流連絡会、安全な河川利用会議(兼天竜川水系水質保全連絡協議会上流部会)、水防連絡会などの会議を通じて、出水期を前に天竜川の安全についてあらためて考えた=写真。

講演会では、まだ記憶に新しい06年7月豪雨災害に見舞われた諏訪市の消防団長牛山智明さんが水害現場での体験から得た貴重な教訓の数々を話した。水害に対しては日常のパトロールや土のうの用意など常日ごろの備えが大切であることのほか、ゴムボートが住民の避難に大変役立つことなどを話した上で「自分たちの地域を自分たちで守るために、消防団員の確保を」と呼び掛けた。 -

青少年育成委員会前期総会

駒ケ根市教育委員会は24日夜、市青少年育成センター・青少年育成委員会(小出勇会長)の07年度前期総会を市役所南庁舎で開いた。委員ら約40人が出席し、07年度の事業計画・予算などについて確認した。新任の委員には委嘱状が渡された。委員会は「地域で活動する青少年の育成」を基本目標に定め、「かかわろう 伝えよう 青少年に」をテーマとして▽生活交流体験の促進▽明るく確かな家庭づくり▽健全な社会環境づくり▽子ども会育成推進体制の整備竏窒ネどを推進していく。

新任の委員は次の皆さん。

村岡綾(小町屋)小松浩(市場割)矢沢俊文、木下喜代子(町二)平沢明子(町四)松井玲子(上穂町) -

市民体力測定

駒ケ根市教育委員会は25日夜、07年度第1回の体力測定を市民体育館で開いた。事前に申し込んだ市民ら約20人が参加し、自分の体力年齢を知ろうと体前屈、反復横跳び、立ち幅跳びなど6種目に挑んだ。

種目は20縲・4歳が(1)握力(2)上体起こし(3)長座体前屈(4)反復横跳び(5)20メートル往復持久走(6)立ち幅跳び竏秩A65歳以上は(1)縲・3)と(4)開眼片足立ち(5)10メートル障害物歩行(6)6分間歩行竏窒フいずれも6種類。総得点により、体力年齢が20縲・4歳、75縲・9歳などと12段階で示されるとあって、参加者は張り切ってそれぞれの種目に挑戦した。納得できる記録を出した人は満足そうな表情を浮かべて記録用紙に記入していたが、中には「おかしいな」「もっといけると思っていたが」などとぼやいて首をかしげる参加者の姿も見られた。 -

市町村対抗駅伝 駒ケ根市選手激励会

25日夕、駒ケ根市教育委員会は5月6日に松本市で開かれる第17回県市町村対抗駅伝競走大会、第3回県市町村対抗小学生駅伝競走大会にそれぞれ出場する駒ケ根市代表選手らの激励会を市役所南庁舎で開いた。中原稲雄教育長は選手らにユニホームと激励金を手渡し「優勝目指して頑張って」と激励した=写真。決意表明で監督らは「力のある選手がそろっている。ぜひとも優勝の喜びを味わいたい」、選手らは「積極的にトップを取りにいきたい」「区間賞を取って優勝に貢献したい」「とにかく1番でゴールしたい」などと1人ずつ力強く述べた。

市町村対抗駅伝は8区(39・3キロ)、小学生駅伝は4区(6・0キロ)で優勝を争う。駒ケ根市チームは小学生が一昨年の第1回大会から2年連続の優勝、一般も一昨年3位、昨年2位と好成績を収めている。

選手は次の皆さん(○数字は出場予定区間)。

【第17回県市町村対抗駅伝競走大会】▽監督=下島修▽選手=(1)福沢潤一(東中3年)(2)篠田美樹(東中3年)(3)小林純平(東中3年)(4)森田遥(赤穂中2年)(5)羽生吉浩(養命酒製造)(6)滝沢勉(ジェルモ)(7)北原英一(トーハツマリーン)(8)小林太一(内堀醸造)補欠=北原成美(東中2年)久保田光(東中3年)宮下裕介(トヨセット)松崎雄介(駒ケ根市役所)

【第3回県市町村対抗小学生駅伝競走大会】▽監督=林正俊▽選手=(1)春日ともえ(赤穂東小6年)(2)春日千速(赤穂東小6年)(3)八木絵璃奈(赤穂南小5年)(4)蟹沢淳平(赤穂東小6年)補欠=浦野栞里(赤穂小6年)丸山修平(赤穂東小6年) -

有害鳥獣駆除打ち合わせ会

JA上伊那グリーンセンターみのわは25日夜、07年度有害鳥獣駆除打ち合わせ会を開いた。実施計画を確認し、町猟友会に協力を依頼した。

有害鳥獣駆除は、農作物の被害を最小限に食い止める目的で、JAの申請で町の捕獲許可に基づき町猟友会が駆除する。

06年度の実績は、5月7日から9月3日まで5回で、カラス109羽、ドバトなど49羽、合計158羽。従事者は延115人。有害鳥獣による被害想定額は2112万円で例年並だった。

07年度実施計画は、5月6、27日、7月8日、8月5日、9月2日の計5回。時間は午前5時から7時まで。最終回のみ午前5時半から。捕獲したカラスは、希望者に1羽300円で各日午前7時からJA上伊那箕輪町支所前で販売する。

グリーンセンターでは、「発砲音など迷惑をかけるがよろしくお願いしたい」としている。 -

諏訪形寿健康体操クラブが本年度の活動を開始

伊那市の諏訪形寿健康体操クラブ(野溝弘文会長)は25日、本年度2回目の例会を諏訪形集落センターで開き、今年から新たに導入した演歌体操などに挑戦した=写真。

「寝たきり老人ゼロ」と目指す同クラブは、毎年4月縲・2月の間、筋力トレーニングにより日常生活の維持、改善が期待できる高齢者や軽度の障害者などを対象として簡単な筋力トレーニングを定期的に行ってきた。

4年目となる今年は、動作を向上することを目的とする「演歌体操」を導入。この日は約20人が参加し、インストラクターの北原よしゑさんに指導を受けながら簡単なステップや万歳の動作を行い、体操を楽しんでいた。

活動を通じて「肩こりが解消した」などと話す参加者もいるほか、普段は人と会う機会な少ないお年寄りたちの交流の場にもなっているという。 -

味工房で行者にんにく漬け作業

5周年セールに向け、南箕輪村の農産物加工・販売施設大芝高原「味工房」の漬物班(倉田多恵子代表)は26日、「行者にんにく」のしょうゆ漬けづくりに取り組んだ。

行者ニンニクは村の特産品化を目指して栽培を進めている作物の一つ。味工房では、5年前からしょうゆ漬けを真空パックにして販売しているが、盆の帰省客などがみやげ品として購入していくことも多く、その年の8月下旬ころにはほとんどが売り切れてしまう好評ぶりだという。

今年は5月1日から始まる味工房の5周年セールに合わせて販売を開始するため、例年より少し早めに漬け込みを実施。行者ニンニクは村内の生産者・小林幸雄さんが出荷しているものを使っており、細かく刻んだ葉をしょうゆ、みりん、さとう、酢を合わせて一度沸騰させたもので味付けする。

行者ニンニクには強烈な匂いを放つため、作業は定休日に合わせて行っている。

倉田代表は「白いご飯でもやっこでも何にでも合う。瓶に移し変えて冷蔵庫に保存しておけば一年中食べることができるし、結構楽しみにしてくれている人もいるんですよ」と話していた。

価格は100グラム入りれ350円。また、5周年記念では味工房で加工している味噌や漬物、パンの詰め合わせを特価で販売するほか、甘酒のサービスなどもある。 -

春の河川一斉パトロール

伊那建設事務所は26日、市町村職員や警察署関係者などとともに上伊那管内にある一級河川15カ所で春の河川一斉パトロールを行った=写真。

例年春と秋に行っているもので、各市町村で過去に不法投棄を確認した場所などを重点的に点検。この日は一班4、5人ずつで4班に別れて天竜川、三峰川、黒川などを巡視。実際に不法投棄を発見した場合にはそのごみを収集した。

今回回収したごみは一般廃棄物のみで約615キロ。産業廃棄物40キロ、一般廃棄物276キロを収集した昨年秋に比べ、今回は大幅に増量したが、巡回カ所は毎回異なるため、一概に増えてたとは言えないという。

収集したごみの種類としては不燃系の家庭ごみが最も多かった。 -

伊那市観光基本計画まとまる

伊那市の第5回観光基本計画策定委員会(秋山智弘委員長、15人)が27日、市役所であった。総合産業として位置づけ、観光振興を目指す観光基本計画をまとめた。5月中に小坂市長へ答申する。

##本文

計画は新市発足に伴い、観光振興の基本理念や展開方策などを明らかにした観光施策推進の指針。

基本方針に▽新市にふさわしい観光のまちづくり▽多様なニーズに対応した魅力ある観光地づくり▽市民参加型の観光体制の構築▽観光客受け入れのための環境整備竏窒フ4点を掲げた。

施策は、南アルプスの世界遺産登録に向けた取り組みや観光メニューの充実など。農工商業、教育などの分野と一体的に考える。

伊那市を端的に表す言葉として、理想像に「パノラマ伊那市」を盛り込んだ。「パノラマ」は視覚だけにとらわれず、幅広い意味を持たせ、ほかの地域にない伊那市の独自性を表現。

「使命・役割」で観光をビジネスとしてとらえる点について、委員からまちづくりとする意見などが挙がり、委員会内のワーキンググループで検討する。

答申を受け、6月ごろに年次ごとの実施計画を作るための観光計画推進協議会(仮称)を立ち上げる。 -

どんぶりレンジャー全国デビュー

いよいよ全国進出?!‐。宮田村の・ス名物丼・スを世に広めるため誕生したヒーロー戦隊「どんぶりレンジャー」が、流行に敏感な愛読者が多い小学館発行の人気雑誌「DIME(ダイム)」に取りあげられ、5月7日発売号に掲載される。県内テレビ各局の取材を受けるなど、名物丼とともに知名度をあげてきたレンジャーだが、扮している村商工会青年部員は「地域活性に役立てば」とさらなる熱い期待を寄せている。

「何でどんぶりでレンジャーなのか意味不明。けどそのバカバカしさが相当おもしろい。地方発の人気キャラクターに成り得る要素を持っている」と取材にあたったDIME編集部の豊田真維さんと岩瀬英介さん。

イチローやキャメロン・ディアスなど世界の・ス超一流・スを撮影するカメラマンの藤岡雅樹さんも、レンジャーに必殺技を要求するなどノリノリで写真撮影。「地域戦隊を撮るのは初めてだけど、カッコイイよ」とシャッターを押し続けた。

地方局の女子アナウンサーが入れ替わりで、地元ならではのお気に入りを紹介するDIMEの人気連載企画「東京外流行報告書」。

今回長野放送の倉見慶子アナウンサーが担当することになり、・スブレーク・ス寸前の信州を代表する流行として野球の信濃グランセローズ、善光寺とともに、どんぶりレンジャーに白羽の矢を立てた。

先日、長野市で取材があり、倉見アナとレンジャーが仲良く写真撮影。「地域のために宮田の若い皆さんが頑張っている。本当にどんぶりレンジャーの大ファンなんですよ。これを期に全国区になればうれしいですね」と倉見アナは話した。 -

学校給食を育てる会、子どもたちの・ス食農・ス教育にさらなる意欲

宮田村小中学校の給食食材に農産物を提供する村内農家のグループ「宮田学校給食を育てる会」は26日に集まり、学校栄養士らも交えて意見、情報を交換。安全安心の・ス地産地消・スを推進し、単に農産物を納入するだけでなく、児童、生徒とふれあう機会を持つなかで、食への関心を高めてもらおうと今後の取り組みを話し合った。

水稲中心のため野菜栽培が決して盛んとは言えない宮田村の農業だが、11人の会員の努力で昨年度は55品目に及ぶ野菜や果物を提供。給食全体で使う4割ほどを占めた。

席上、新たに会長に就いた牧田茂成さんは「年々内容も充実してきている。安全安心で新鮮な農産物を子どもたちに届けるため、今後も協力しよう」とあいさつ。さっそく会員相互に、今季の野菜の作付け計画を持ち寄り打ち合わせした。

今後栽培可能な農産物も模索するなど意欲的に情報交換。栄養士は、子どもたちの食べ具合など現場の状況を伝え、要望もあげた。

同会は、食と農を結びつける形で子どもたちに土にじかにふれてもらう学習にも積極的だが、今年度も学校などと連携しながら交流の機会を設けようと確認した。 -

5月の連休を前に、ジャンボマス1トンを放流

天竜川漁業協同組合(上條純敬組合長)は27日、上伊那の横川ダム湖、箕輪ダム湖、高遠ダム湖に計1トンのニジマスを放流した。5月を目途に閉鎖する宮田養魚場で養殖したニジマスの放流は最後。

放流は5月の連休に向け、釣りを楽しんでもらおうと例年、取り組んでいる。放流量は例年並みで、体長40縲・0センチ。大きなものでは重さ3キロあるものも。

高遠ダム湖には、市内外から釣り人が訪れ、放流するそばから釣り糸を投げ入れた。早速、大物を釣り上げる人もいた。

知人に誘われ、松本市から来た女性は「たくさん釣れたらくん製で、1匹だったら刺し身にする」と釣果に期待していた。

ジャンボマスは重量があるため「引きが違う」と人気で、放流前には県外者からも放流時期を尋ねる問い合わせが来るほどだった。

遊漁料は1日券千円(現場で監視員から購入する場合は1600円)、年間券6千円、中学生券300円、小学生以下無料。 -

児童ポルノ法違反で追送検

駒ケ根署と県警生活環境課、生活安全特別捜査隊は26日、経営するレンタルビデオ店でわいせつなDVDを客に貸し出したとしてわいせつ図画頒布の疑いで11日に逮捕した駒ケ根市飯坂の会社役員桃沢昭典容疑者(47)と、法人としてのビデオレンタル会社「ビデオスクリプト」(代表取締役・桃沢昭典)を児童ポルノ法違反の疑いで長野地検伊那支部に追送検した。

調べによると桃沢容疑者と同社は、18歳未満のポルノ画像を記録したDVDとビデオテープ計約270点をレンタル、販売の目的でビデオスクリプト・バイパス店内に陳列していた疑い。 -

自転車安全啓発活動

自転車利用者のモラルとマナーの向上を図ろうと駒ケ根警察署、伊南交通安全協会駒ケ根支会(赤羽根徳彦支会長)、駒ケ根市交通安全推進協議会は26日朝の通勤・通学時間帯に、JR駒ケ根駅に隣接する2カ所の駐輪場でチラシを配布するなどの啓発活動を行った。自転車に乗って駅までやって来た高校生らに駒ケ根署員や安協役員らがチラシを手渡し「安全に注意して運転して」などと呼び掛けた=写真。

チラシでは「こんな乗り方はやめよう」として、2人・3人乗りや飲酒運転のほか、自転車運転中の携帯電話の禁止などを呼び掛けている。

啓発活動は27日も同駅駐輪場で行う。 -

駒ケ根ライオンズクラブ植樹事業に寄付

駒ケ根ライオンズクラブ(服部信彦会長)は駒ケ根市が行っている「桜と楓の名所づくり」事業に10万円を寄付した。24日、服部会長ら役員3人が市役所を訪れ「夢と希望、未来の自然の豊かさのために」と中原正純市長に寄付金を手渡した=写真。寄付金により、29日の記念植樹祭でカエデ35本が植えられる。中原市長は「ライオンズクラブのおかげで駒ケ根高原は素晴らしい環境となってきた。多くの桜と楓が育ってきていて将来が楽しみだ」と感謝の言葉を述べた。

同クラブは1998年度に市に100万円を寄付し、翌年度から「桜と楓の名所づくり」事業がスタートした。同事業への2000年度以降の寄付金は累計82万3900円に上る。これまでに植えられた木はサクラ396本、カエデ703本。 -

駒ケ根市松食い虫対策協議会

年々拡大する松食い虫の被害を食い止めようと駒ケ根市は23日、松食い虫対策協議会(会長・中原正純市長)を市役所南庁舎で開いた。委員ら約20人が出席し、担当者から被害の状況や対策などについて説明を受けた。07年度の事業方針については、県防除実施基準の新規指定区域となることを受けて東伊那地区でヘリコプター(有人、無人)による薬剤空中散布を行うことや、広域的な対策が不可欠として「上伊那地方松食い虫防除対策協議会」で方針を定め、より効果的な対策を講じていくことなどが報告された。

中原会長はあいさつで「アカマツは市の木でもある。住民の理解を得て、拡大しつつある被害を何としても最小限に抑えたい」と述べた。

副会長には駒ケ根市林業青年会議会長の吉沢利文が選出された。

委員は次の皆さん(任期2年)。

▽会長=中原正純▽副会長=吉沢利文▽委員=竹村幸茂、木下真、市村善弘、吉見次郎、金村伊三郎、春日一衛、清水千博、佐々木正博、林高文、福沢源一郎、中村昌二、春日源之、菅沼盛和、下平国彦、宮沢五郎、気賀沢和久、久保田広、林伸幸 -

駒工自走ロボット大会

駒ケ根市の駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は26日、生徒が製作した光センサー搭載の自走ロボット大会「墨走White(ホワイト)」を開いた。情報技術科3年生約30人のうち予選を勝ち抜いた16人が出場し、優勝を目指してタイムを競った。

レースは1度に2人ずつが対戦するノックアウト方式。審判の合図の声でスタートを切ったロボットはジージーとモーターの音をたてながらコースの白い線に沿ってカーブやコーナーをスムーズに進んだ=写真。製作した生徒は心配そうな表情で愛機の動きをじっと見つめていたが、中には鋭角コーナーで何度もコースアウトを繰り返したり、トラブルを起こして進まなくなり、無念のリタイアとなるロボットもあった。コースの周囲に集まった同級生や1・2年生らからは「頑張れ」「あきらめるな」などと大きな声援が飛んでいた。

コースは全長約16メートルで、リノリウム製の黒いマットに幅約2センチの白いビニールテープを張り、直線や緩やかなカーブのほか、直角や鋭角のコーナーを複雑に組み合わせたもの。無駄な動きがなく、スムーズに速く走れるロボットを製作するためにそれぞれの生徒が設計などに独自の工夫を凝らしている。

ロボット製作は同科の必修課題。2月に行われた予選大会には同科の生徒全員が参加し、それぞれ2年間かけて作り上げた手製の愛機で決勝大会進出を懸けて戦いに臨んだ。 -

前行政相談委員の加藤さんに総務大臣感謝状

総務省が各市町村単位で委嘱する行政相談委員として3月まで3期6年務めた宮田村南割区の加藤瞳さん(63)が26日、総務大臣感謝状の伝達を村役場で受けた。安心して住民が相談できる雰囲気づくりに務めた功績は大きく、伝達に訪れた総務省の担当者も感謝しきり。「村民の皆さんのおかげで務めあげることができた」と重責を振り返った。

「私は法律家の専門家ではないので、調整役に徹した。悩みが少しでも早期に解決できるよう導こうとアドバイスしただけ」と加藤さん。

伝達した総務省長野行政評価事務所の山田真行政相談課長は「無報酬で、勉強会なども自費でやって頂き本当にありがたかった」と、労苦をねぎらった。

宮田村では奇数月の第3日曜日に行政相談を開設。相談委員の役割は国の仕事に対する苦情などを受けつけるものだが、加藤さんの任期中は国への相談はなかった。

それでも土地や交通事故など民事的な相談にも乗り、親身になって対応する行政窓口などを紹介した。

後任の相談委員は北澤正明さん=北割区=が今月から務めているが「住民と行政の接点として頑張って」とエールを送っていた。 -

村戦没者慰霊祭、平和の祈り「絶対に風化させない」

宮田村の戦没者慰霊祭は26日、村民会館で開いた。村社協の催行で、太平洋戦争で家族を失った遺族ら約80人が参列。多くの犠牲のうえに平和が成り立っていることをかみしめ、愚かな戦争の経験を風化させないと改めて英霊に誓った。

清水靖夫村長は戦後62年が経過した今も世界では紛争やテロが絶えないことにふれ「再び悲しみを繰り返さないよう、福祉国家の建設にまい進する」とあいさつ。

春日要村遺族会長は牛山敬司上伊那遺族会長からのメッセージを代読し、国民の平和ボケに危機感を現しながら「悲惨な戦禍を伝えることが我々の責務。唯一の被爆国として、声を大にして核廃絶も訴えなければ」と語気を強くした。

太田利美村遺族会副会長も、戦争体験の風化を懸念。「二度と戦争をおこさない世の中をつくるのが我々の役割」と呼びかけた。

参加者全員で献花。悲惨な記憶を過去に置き去りにせず、戦没者が身を持って教えてくれた命の尊さを見つめ直した。 -

第47回長野県陸上競技春季大会

21・22日 松本平広域公園陸上競技場【女子】

〈1500メートル〉

▽1組=(1)蟹沢未来(赤穂中2年)5分08秒23(6)池上萌(赤穂中2年)5分33秒11▽2組=(2)山田咲織(赤穂中2年)5分19秒82(9)平賀愛美(赤穂中3年)5分38秒30(11)山田香織(赤穂高3年)5分39秒64▽3組=(2)湯沢ほのか(駒ヶ根東中1年)5分10秒77(11)鈴木晴花(駒ヶ根東中3年)5分24秒86▽4組=(2)森田遥(赤穂中2年)5分05秒03(3)北原成美(駒ヶ根東中2年)5分06秒39(9)竹村知世(駒ヶ根東中2年)5分21秒68(11)寺平稚博(駒ヶ根東中3年)5分25秒42)▽5組=(7)福沢志穂(駒ヶ根東中2年)4分58秒08(9)篠田美樹(駒ヶ根東中3年)5分00秒09

〈3000メートル〉

▽1組=(2)湯沢ほのか(駒ヶ根東中1年)11分03秒87(4)竹村知世(駒ヶ根東中2年)11分11秒59(8)宮島有里恵(伊那北高3年)11分20秒06(20)山岸沙織(伊那西高2年)12分41秒55▽2組=(10)福沢志穂(駒ヶ根東中2年)10分46秒02

〈5000メートル競歩〉

(4)水上八恵子(伊那西高3年)29分01秒71(6)平澤彩佳(赤穂高3年)32分38秒86

〈1600メートルリレー〉

▽1組=(2)伊那西高(平澤成美、小澤あゆみ、大倉未来、伊東かほり)4分23秒71▽2組=(4)弥生ヶ丘高(大久保涼花、小澤智代、鹿野恵理、中村茜)4分31秒84

〈走り高跳び〉

(4)有賀楓子(春富中2年)1メートル50(10)松島愛(春富中2年)1メートル40(16)馬場和香子(伊那東部中2年)1メートル30

〈棒高跳び〉

(1)保科早紀(伊那北高3年)3メートル10(2)青木亜由美(伊那西高2年)3メートル00(6)伊澤楓(春富中2年)2メートル20(7)田畑みなと(春富中2年)2メートル00

〈走り幅跳び〉

(3)下平侑美(伊那西高2年)5メートル17(8)桐山明日香(宮田中3年)4メートル89

〈砲丸投げ〉

(16)大澤樹里(駒ヶ根東中3年)7メートル54(17)宮下摩衣(駒ヶ根東中3年)7メートル47

〈やり投げ〉

(9)小林知恵実(伊那西高3年)33メートル62 -

オーストリッチの肉以外の利用用途を模索

ダチョウ皮のソファー完成

オーストリッチ皮のソファーはいかが竏秩B伊那市西箕輪の有賀建具店(有賀恵一社長)と高森町の皮革関連創作会社・高森電子(原正秋社長)がオーストリッチ(ダチョウ)の皮を使って共同製作したソファーがこのほど完成した=写真。現在同ソファーは東京都日本橋の大手百貨店・高島屋で5月8日まで開かれている長野県フェアに出品しており、購入希望者から注文を募るほか、インターネット販売などをしていく予定だ。

上伊那では96年に信州大学農学部を事務局とする「信州ダチョウ研究会」(伊那市)が発足。ダチョウの繁殖技術の確立、処理加工施設の整備が進められる中、上伊那農業協同組合(JA上伊那)、伊那商工会議所、上伊那地方事務所などが連携しながら精肉の消費拡大に努めてきた。

しかし、肉の流通だけでは経営が成立しないという課題もあり、皮や羽などの加工品開発や販売についても検討。オーストリッチの生産者、皮加工会社、建具店、販売会社などに参加してもらい、オーストリッチの皮を使ったソファーの試作品を製作してきた。

ソファーの大きさは幅1メートル60センチ、高さ85センチ、奥行き70センチほど。背もたれ部分と座面にオーストリッチの皮で作ったクッションを使用しており、鳥特有の斑(はん)点模様が特徴。木材に使用したニセアカシアと合う柔らかな黄色で染色した。

デザインを担当した有賀建具店の小島浩さんは「普段は木だけを使っているけど、皮が入っているので豪華」と話す。

有賀建具店では今後もオーストリッチ製品の開発を検討していきたいとしている。

ソファーの問い合わせは有賀建具店(TEL73・2870)へ。 -

箕輪町消費者の会総会

箕輪町消費者の会(会員49人)は25日、07年度総会を町福祉センターで開き、会員増強やマイバッグの普及など07年度の事業計画案などを承認した。

06年度は、不要傘を買い物袋にリサイクルする事業に取り組み、住民から提供された傘の布を会員が袋に作り直し、フリーマーケットなどで1枚200円で販売。作成した167枚を完売した。売上金は昨年7月の豪雨災害の義援金にしたほか、袋の材料費や活動費にあてた。

07年度事業計画は▽マイバッグの普及、自然にやさしい石けんの普及▽消費者だよりの発行▽ボカシ、パックンの推進▽フリーマーケットの実施▽視察研修、学習会▽女性団体連絡協議会への参加-など。

役員改選では、会長に若林博さんが就任。男性初の会長となる。若林さんは、「会員が50人を切り危機的状況。全員が会長の気持ちで活動し、裾野を広げないと先細りになる。男性や若い世代の会員増強を図り、消費者だよりの内容充実や宣伝活動に力を入れ頑張っていきたい」とあいさつした。

議事の中で会員からは、「役員だけでなく会員をもっと働かせることを考えたほうがいい」「世の中がレジ袋削減の機運になっている今を機会に、消費者の会としてマイバッグキャンペーンを増やし、町の人に呼びかけたらどうか」などの意見があった。

新役員は次の皆さん。

◇会長=若林博◇副会長=渕井和子◇会計=太田きみ子◇運営委員▽学習係=丸山道子、林とく江、佐々木八千子▽マイバッグ係=植原弘子▽石けん係=笠原あつ子▽フリーマーケット係=渕井和子、小林美代子▽お便り係=笠原あつ子、小林美代子、林とく江、太田きみ子、若林博◇監査委員=竹腰きぬよ、丸山光代◇顧問=柴昌子、木下博子 -

県市町村駅伝競走大会

南箕輪選手団結団式第17回長野県市町村駅伝競走大会・第3回小学生大会(5月6日、松本市)に出場する南箕輪選手団の結団式がこのほど、村民センターであった。一般チームの監督、選手が健闘を誓った。

伊藤修教育長が「村のチームの選手として出場していただく。ベストを尽くして頑張ってほしいが、自分の体調を考えて無理しすぎないよう、事故のないようにお願いしたい」とあいさつした。

選手は一人ずつ自己紹介し、「足を引っ張らないように頑張りたい」など抱負を述べた。

一般は、松本城太鼓門発、松本平広域運動公園陸上競技場着の39・3キロメートル。小学生大会は陸上競技場発着の約6キロメートル。

監督、選手は次の皆さん。

◇一般チーム

▽監督=埋橋嘉彦▽コーチ=桐山勝次▽1区・中学男子=高橋篤実▽2区・中学女子=吉田佳奈▽3区・中学男子=有賀慎吾▽4区・中学生女子・一般=菊池茜▽5区・一般男子=倉田庄一郎▽6区・一般男子=松沢英明▽7区・一般男子=田中聡▽8区・一般男子=北原雅弥▽補欠=清水智成、北原知佳、伊藤明久、有賀文治

◇小学生チーム

▽監督=関誠▽1区=倉田雅美▽2区=佐藤崇弘▽3区=唐沢さゆり▽4区=漆沢直人▽補欠=征矢希、有賀裕光 -

伊那市農業振興センターが本年度有害鳥獣対策の専門委員会とプロジェクトチームを発足

有害鳥獣による農作物被害が深刻化する中、伊那市農業振興センターは本年度、有害鳥獣対策専門委員会とプロジェクトチームを発足する。現場の状況からプロジェクトチームが考えた対策案を有識者などでつくる専門委員会に上げ、より有効的な対策を打ち出していくほか、広範で対応しなければ効果の挙がらない防護さくの設置などは、地域同士が連携を図りながら進めていく。

各市町村では、有害鳥獣対策協議会を設けて駆除の実施などに取り組んでいるが、今回同センターが設置する専門委員会とプロジェクトチームは、駆除を行うだけでなく、農作物保護の観点にも重点を置いていることが特徴。地域連携による防護さくの設置に加え、動物の習性の勉強会などを開きながら有効な対策を模索する。また、こうした取り組みを通して度重なる被害から耕作意欲を喪失している高齢者などのやる気を支援にもつなげたいと考えている。

専門委員会には各地区を代表する農業者などにも参加を仰ぐほか、職員などでつくるプロジェクトチームには自身で鳥獣害対策に取り組んでいる農業者などに参加してもらうことを予定している。

また同センターは26日、運営委員会を開き、07年度事業の承認したほか、結婚相談員として1組ずつの成婚に尽力した山岸久男さんと梅垣佐知子さんに感謝状を授与した。 -

上伊那圏域障害者総合支援センターのピアカウンセラー

伊那市高遠町

堀川さゆみさん(26)

ピアカウンセリングとは障害を持つカウンセラーが同じく障害を持つ相談者の悩みを聞くもの。相談者に近い立場から悩みや不安を聞きながらコンプレックスなどをプラスの方向に変え、その人らしく生きていくためのアドバイスをする。

「ピアカウンセラーは障害を持った人に寄り添って一緒に歩んでいく仕事。でも、やっぱり自分と利用者さんは別の人格を持った人間だし、一人ひとり考え方も生活も違う。客観的にみて、時には厳しいアドバイスをせざるを得ないこともあるのでそれは辛いです。それでも『何となく分かった』って言ってもらえると嬉しい」

◇ ◇

生まれつき軽度な脳性まひがあったが、周囲の人たちに支えられながら障害のない子どもたちと同じ学校で学び、大学にも進学。「みんなと同じ」という価値観の中で育てられた。しかし、その一方でほかの人が当たり前にしていることを自分は当たり前にできない現実も知る。「普通でいいんだよ」。周囲の人たちは優しく自分を励ましてくれたが、そんな優しさがかえって心苦しい時もあった。

「今思い返してみると、あの頃は『普通』ということにこだわりすぎて、結構無理をしていた。自分には難しいことも『ほら、できたでしょ』ってやっていた気がします。そんな自分にも心のどこかで心苦しさを感じていたんだと思います」

◇ ◇

ピアカウンセリングと出合ったのは大学3年生の時。たまたま参加した講演会の講師として、ピアカウンセラーが招かれていた。

重度の障害を持ったその人は、普段の生活は施設で過ごし、仕事の時だけはタイムケアを受けながらカウンセリングを行っているという。「障害を持って生まれてこなければ今の仕事には就いていなかった。障害は今の自分にとって誇り」。そう語る姿が強く印象に残り、ピアカウンセラーに興味を抱いた。

その後、1年ほどは障害をオープンにすることについて悩んでいたが、卒業を控え、記念の意味を込めて軽い気持ちでピアカウンセラーの講習会に参加することを決めた。

「その講習が衝撃的だったんです。それまでの自分は、どちらかというと障害を否定する時間が多かった。でも、その講習は何が何でも肯定しようというもの。例えば、手が震えて水が飲めない人は、自分で水を飲むことはできなくても、美人な人に水を飲ませてくださいって言うチャンスがあるっていう風に。冗談みたいな話だけど、そうやって自分の中の価値観を変えていかないと、自分自身も変わっていかないんだって分かったんです」

その後も各地の研修会に参加。人の本当の部分を聞くためには、何よりも信頼関係を築くことが大切であることも実感した。

「利用者さんの悩みを聞いていると、自分の悩みとリンクする部分も多いので、それを一緒に解消していくことを通じて知らないうちに自分の悩みが解放されていることも多いんです。自分の経験を大切にしながらも、客観性は保っていきたいと思っています。頼られるというより、親しみ易いピアカウンセラーになれたら」

ピアカウンセリングに関する問い合わせは上伊那圏域障害者総合支援センター(TEL74・5627)へ。 -

美和ダム洪水調節施設完成記念

伊那市長谷の美和ダム洪水調節施設完成に伴い、27日、分派堰(せき)北側の国道152号線沿いで記念植樹があった。美和ダム周辺の環境整備として、高さ3メートルほどのイロハモミジ29本を植えた。

工事に携わった業者31社が旧長谷村の木であるモミジを寄贈。市・三峰川総合開発工事事務所関係者、施工業者ら30人余が作業に当たった。

小坂市長は「日本風景街道に手を挙げている。植樹は有意義な事業で、楽しみながら歩けるようにしたい」とあいさつ。

そのあと、参加者は8メートル間隔で植えられたイロハモミジに、スコップで土をかけた。

全市を桜の里にするため、美和湖側にも桜を植えていく。

美和ダムは、洪水調節や電力発電、農業用水の配水などの目的を持つ。予想以上に土砂が流入したため、再開発事業として分派堰、貯砂ダム、洪水バイパストンネルの洪水調節施設を整備、05年5月に完成した。

1310/(月)