-

林政協議会

駒ケ根市林政協議会(菅沼盛和会長・14人)は10日、市役所で会議を開き、06年度の森林整備事業の概要などについて市担当者の説明を聞いた=写真。森林の荒廃に歯止めをかけるため、市が主体となって寄付金を出資する企業を募る里親促進事業「グランドデザイン」の状況について、3月に契約締結予定であることなどが報告された。

契約予定地は駒ケ根高原の家族旅行村付近の約40ヘクタールで、カラマツ、アカマツ、スギなどの針葉樹とサクラ、カエデなどの広葉樹が混交している森林。50万円ずつ5年間にわたって支援を受ける。企業名は明かされていない。企業側の利点としては、環境活動への取り組みをアピールすることにより会社のイメージアップができることのほか、社員や家族のレクリエーションの場として活用できることなどが挙げられる。 -

高齢者クラブ健康づくり教室

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(池上重雄会長)は10日、会員を対象にした今年度の第2回健康づくり教室を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。約100人が参加。織井伊那人のペンネームで知られ、ラジオ番組にレギュラー出演していたほか『小説権兵衛峠』などの著書のある上伊那薬剤師会事務局長の薬剤師織井正人さん=伊那市福島=の講演「健康食品と薬の区別について」を聞いた=写真。

織井さんは、日本人の平均寿命が世界一を争うまでになったのは予防医学の考え方の浸透と生活習慣の向上があったからだ竏窒ニした上で「健康食品と称して現在多くのサプリメントや栄養補助剤が出回っているが、あれは薬とは違う。目的は健康の維持であって病気を治すわけじゃない」と説明。「問題は、イチョウの葉やカモミール、グルコサミンといった健康食品の中には、薬とケンカして体に悪い作用を及ぼすものがあることだ」と話し、無造作な摂取への注意を促した。 -

高遠のだるま市にぎわう

冬の風物詩、高遠町の「だるま市」が11日、鉾持神社参道であった。伊那署高遠町警部交番発表の人出は2万8千人。町内外から多くの人が詰めかけ、福だるまを買い求めた。

参道には大小さまざまなだるまをはじめ、約60の露店が並んだ。

だるまを買う際に、安くしてもらうと福が舞い込むといわれ「もっとまけてよ」「じゃ、1500万円で」と駆け引きがあった。

大きいだるまが売れたり、ご祝儀が入ったりすると、購入者に向けて「よー」と手拍子が鳴り、一帯は活気づいた。

毎年、だるま市に来ているという茅野市の夫婦連れは「自営業なので、商売繁盛になればと、例年より大きめのだるまを買った」と話した。

一業者によると、高さ24縲・2センチが売れ筋だったという。

また、風水だるまとして赤に加え、黄、白、青などの色がそろい、買い求める女性もいた。

だるま市は、五穀豊じょうを祈る鉾持神社の祈年祭に合わせて開催。

中心商店街では、人形飾りコンクール(町商工会主催)が展開された。6団体が出品。権兵衛トンネルを題材にしたものが目立ち、通行人の目を楽しませた。

また、町総合福祉センター「やますそ」で開いた第10回「たかとおふり縲怩ワ縲怩ッっと」(実行委員会など主催)にはおもちゃ、衣類、花など27ブースが設けられ、子どもらでにぎわった。 -

だるまの絵付けを体験

高遠町の中心市街地にある仙醸蔵で11日、「信州高遠だるま市交流会」があった。町の友好親善都市の東京都新宿区から13人が来町し、だるまの絵付けなどを体験した。

交流会は、旅行者滞在型プログラムを組む市民グループ「JCB高遠町屋蔵部」が企画。だるまの絵付けは昨年に続くもので、一般参加を含め、親子連れなど約40人が挑戦した。

講師は、だるま職人の中田純一さん=高崎市。

中田さんは「高崎だるまはまゆ毛が鶴、ひげが亀を表し、向かい合っているのが特徴」とだるまを解説し、筆の使い方など説明。

実演を見た参加者は、渡された高さ12センチのだるまを持ち、筆に墨をつけて慎重にまゆ毛とひげを書いた。

新宿から友人と参加した山内勝仁さん(32)は「難しい。思ったように筆が使えない」と話しながら、筆先に集中して取り組んでいた。

「だるまの目はどちらから書くのか」という疑問に「こうしたら間違いということはないが、南側に向かって飾ったときに朝日が出る東側に当たる左目を勧める」と答えた。

夜には、食文化交流会として、いろりを囲み、馬刺し、ローメン、ししなべ、五平もちなどを味わった。

12日には、そば打ち体験に挑戦する。 -

伊那谷・木曽谷そば交流で互いの味を食べ比べ

高遠町総合福祉センター「やますそ」で11日、伊那谷・木曽谷そば打ち交流があった。両地域のそばグループから約30人が集まり、お互いのそばを食べ比べた。権兵衛トンネル開通を機に、今後も交流を深めていきたいとしている。

参加したのは、高遠町の山室そばの会、王滝村のみずなら会、木曽町の木曽ふるさと体験館の3グループ。地元産そば粉を使い、辛味ダイコンを添えた高遠そば、具を煮たなべでひと口ほどのそばをゆでる投汁(とうじ)そば、つゆにすんき漬けを入れたすんきそばをそれぞれ用意した。

高遠そばを試食した木曽の参加者は「後から辛味がきて、おいしい」となかなかの評判。木曽のそばに、高遠住民は「とうじそばはつゆがおいしい」「すんきそばはすっぱいと思ったが、さっぱりしている」「十割そばに比べて、二八そばはのど越しがいい」と感想を述べた。

昨年、第1回高遠冬のそば祭りを開いたが、今回は地域の枠を超えて交流し、伝統の食文化そばで地域の活性化を図ろうと初めて企画した。関係者は、いずれ一般にも振る舞えるようなイベントに発展していけばと話した。

JR高遠駅前では、王滝村の農産物加工グループなどが物産を販売。

店頭には、塩の入っていない漬け物「すんき漬け」を加工したおやきやカレー、木曽ヒノキのチップなどをそろえた。木曽ヒノキのチップは袋に詰め放題で500円。「香り袋、脱臭剤、入浴剤などの用途がある」と売り込んだ。

立ち寄る人が多く、権兵衛トンネル開通で近くなったことから来村を呼びかけた。 -

観光マップ作りで地域資源を見直す

伊那青年会議所は10日夜、伊那市生涯学習センターで「まちのグランドデザイン実践セミナー」を開いた。JCメンバー、地域住民ら約80人が参加。観光マップ作りを通し、伊那・木曽の地域資源を見直し、観光立国として必要な手段を考えた。

ワークショップは6人ほどのグループに分かれ、オリジナル観光マップを作った。岩手県、和歌山県、埼玉県などから、04年度日本青年会議所まちのグランドデザイン推進委員も加わった。

参加者は、伊那・木曽のいいところを付せんに書き込み、意見を出し合った。グループごとに「疲れたあなたにパワースポット」「伊那のいいとこ取り」など楽しみながらツアーを組み、模造紙1枚にまとめた。ザザ虫や伊那名物のローメンなど「食」をはじめ、伊那の飲み屋街、高遠の桜、気の里などが挙がった。

ワーックショップに先立ち、まちのグランドデザイン推進委員長の佐々木洋日児さん=水沢青年会議所OB=がまちづくり事例を紹介しながら講演。

唐木純哉理事長は、高遠町・長谷村との合併や権兵衛トンネル開通と変換期を迎え「よりよいまちづくりのために、地域住民の声を形にしていくことが第一歩」と話した。 -

独自のアイデア・技術を競う

アイデアを凝らしたロボットを操り、得点を競う「第3回南信中学生ロボットコンテスト」が11日、伊那市の伊那中学校であった。上伊那の8校と下伊那の1校から、過去最多となる38チーム、150人が参加して熱戦を展開した=写真。上伊那家庭科、技術技術・家庭科教育研究会の主催。

独自のロボットで紙製の輪を運び、筒に掛けることができた数で競った。2本の腕で輪を挟むタイプや、腕を輪の中に差し込み持ち上げるタイプが主流だが、その仕組みや動き、デザインはさまざまで、生徒たちのアイデアの結集が披露された。

予選を勝ち抜いた8チームと審査員が推薦した4チームの計12チームで決勝トーナメント。優勝はゴム製のベルトが輪を取り込むタイプで出場した、春富中(伊那市)の「ハルジオン」。予選で今大会の1試合最高得点となる12点を記録するなど、非凡な得点能力が光った。

ロボットの操作を担当した3年の下平健君(15)は「平常心で望もうと思ってやっていたので勝てた。優勝できてすごくうれしい」と、メンバーらで喜びを分かち合った。 -

ベルシャイン伊那店で「水と健康医療器具体験会」 13日まで

健康医療器メーカー・フジ医療器(長野営業所)の協賛を得て、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで11日から、「水と健康医療器具体験会」が始まった=写真。13日まで。

安全でおいしい水をつくるアルカリイオン整水器や最新鋭のマッサージ器など約7種類の器具を展示。インストラクターが実験を交えながら説明するほか、実際に体験もできる。

アルカリイオン整水器の水は健康、料理、美容などに使えるなど他用途。切り替え一つで、ノロウィルスやインフルエンザなどを除菌した「衛生水」としても利用できる。

マッサージ器は足の裏から頭部までを514種類のパターンで揉み解すことができるのが特徴。業界初となる「肩ぐうマッサージ」機能も付いていて、肩のつぼをわきからエアバッグで刺激し、全身の血行を促進する。

筋肉内の酸化物を取り除く効果のある元素「ゲルマニウム」のネックレス、マッサージと電位治療ができる敷布団、NASAが開発したナノテクノロジー素材を使用した温度調整機能布団などもある。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

まほらいな民謡会、みすず園で民謡演奏

伊那市民などでつくる「まほらいな民謡会」(六波羅民和会長)が10日、伊那市のデイサービスセンター「みすず園」で演奏会をした。利用者たちは、手拍子を交えながら地元の民謡などを楽しんだ。

同会は、老人福祉施設などで演奏会をしているが、みすず園では初めて。メンバーの親族や知り合いも同施設を利用しており「日ごろの恩返しに」と企画した。

長谷村のざんざ節、高遠町の絵島節、伊那市の伊那節など、地元民謡を中心とした10曲を演奏。曲の合間に、曲芸の披露もあり、和やかな演奏会を楽しんだお年寄りからは「時間が延びてもいいから、もう少し歌って」などの声も挙がった。

六波羅会長は「こうした場所での演奏は、一緒に心が通じ合えることへの感動がある。先輩たちが残してくれた遺産を大事に引き継いでいきたい」と話していた。 -

フェンシング国体一次予選と合同練習会

第61回国民体育大会フェンシング競技の第1次予選会が11日、箕輪町の町民体育館であり、本大会を目指す男女17人の高校生が熱戦を繰り広げた。

上伊那の各校から男子7人、女子10人が参加。1次予選、2次予選で獲得したポイントの合計点が高かった上位3人が、男女とも本大会に参加できる。

今回は、小学生から一般までが参加する合同練習も同じ会場であった。箕輪町に本部を置く県フェンシング協会は「有力選手との交流を通して、フェンシングの面白さを子どもたちに知ってもらおう」と、昨年10月から合同練習を実施しており、町の小学生グクラブや、中学・高校のフェンシング部に所属する生徒たちが、国体やワールドカップに出場した経験を持つ一般の選手と共に練習する機会を、これまでもにも2回、開催した。予選大会と同時に行うのは初めて。

練習終了後にはトン汁を囲んだ親ぼく会もあり、さまざまな年代の選手たちが交流を深めていた。

1次予選の結果は次のとおり。

◇男子=(1)岩崎健太郎(伊那北)(2)大槻知也(伊那北)(3)唐澤司(伊那北)(4)井澤貴志(伊那北)

◇女子=(1)栗原夏佳(伊那北)(2)白鳥真弓(伊那北)(3)木村宏美(赤穂)(4)今井未央(赤穂) -

バレンタインのにぎわい

14日のバレンタインを前に、スーパーや大型店などは、さまざまな思いを込めたチョコを買い求める女性たちでにぎわっている。

伊那市のベルシャイン伊那店は、1階フロアにバレンタイン特設コーナーを設置=写真。ベルギーチョコの王道・GODIVA、日本の大手チョコレートメーカー・Marry’s、神田精養軒など、高級チョコの中には、すでに品切れとなっているものもあり、根強い人気がうかがえる。一方で、ペンギンやゴリラなどをリアルに模ったキャラクターものなど、かわいらしいチョコもあり、父親や兄弟用のものを選びにくる母子などが手に取っていた。

「チョコよりお酒」という男性向けのコーナーもあり、子瓶に入った焼酎やGODIVA社が作ったチョコレートリキュールなどが並んでいた。 -

リンゴオーナー反省会

中京圏の約500家族と契約を結ぶ宮田村のリンゴオーナー制度の反省会が10日夜、JA宮田支所で開いた。昨年は生育の遅れもあり、オーナーから味のバラツキが指摘されたが、今年の収獲祭も昨年と同時期の11月12日、同19日に開催すると決定した。

受け入れ農家やJA、村のほか、イベントに協力する各種団体の関係者約60人が出席。昨年の収獲祭やリンゴの出来などを振りかえった。

JAの担当者は、結果的にリンゴの質は良好だったが、天候の影響で生育が遅れたため、11月中旬の収獲祭時には未熟果が多かったと報告。

収獲祭の時期をずらすことも検討したが、寒さの影響が強まることも懸念して、今年は従来通りに11月の第2週、3週に行うと確認した。

契約会も例年通り7月23日に行なうと決めたが、村内の産業や観光と組み合わせたイベントなど、新たな取り組みも検討していくことにした。 -

【記者室】春よ来い来い

南箕輪村の村民センターに置かれた紅梅の鉢植えが、周囲に甘い香りを漂わせている。少ししおれ始めた花が何輪かあって寂しくもあるが、前を通るたびに、その香りに春の訪れを感じて幸せな気分になる。ついつい顔を近づけて深呼吸してしまう▼今年の南信は、北信の豪雪が信じられないほど雪の少ない冬だが、過日、立春を過ぎて久々の大雪が降った。冬に逆戻りしたかのような降雪と冷え込みに参ったのは大人だけのようで、保育園児は雪だるまを作り、そり遊びと雪投げに夢中だった▼園児には申し訳ないが、雪はもう遠慮いただいて、早く春になってほしい。三寒四温というが、個人的には一寒六温くらいが理想。屋外で梅の香が楽しめる日が待ち遠しい。(村上記者)

-

赤穂南小1年生が園児と交流

駒ケ根市の赤穂南小学校1年1組(山本由貴美教諭・29人)は9日、隣接する赤穂南幼稚園を訪問し、園児らとゲームをするなどして交流を楽しんだ。同小と幼稚園は敷地が隣同士ながらこれまでほとんど交流がなかったため、もっと親ぼくを深めようと小学校の呼び掛けで初めて交流会を企画した。当初園児を小学校に招く予定だったが、折りしも同園でお店屋さんごっこが開かれることから今回児童らが園を訪れることにした。

児童らはお金に見たてた牛乳瓶のふたを手にし、園内に作られたくじ引き、おもちゃ屋、ドライブスルー、おしゃれ屋、レストランなどの店に入っては園児に交じって楽しそうに遊んだ=写真。人気は迷路とお化け屋敷で入口には順番待ちの長い行列ができていた。

同小、同園とも今後ますます交流を深めていきたいとしている。 -

支え合いのまちづくり講座

駒ケ根社会福祉協議会(竹内正寛会長)は9日夜、住民流支え合いのまちづくり講座「あなたがつくる福祉のまち」の第1回として「ご近所助け合い起こし」をふれあいセンターで開いた。講師にテレビやラジオなどの福祉関係の番組に多数出演し、著書も多い「わかるふくしネットワーク」主宰者の木原孝久さんを迎え、住民主体の福祉のあり方についての講義を聞いた。

木原さんは現在の介護保険制度の限界について説明し、これからの福祉は制度に頼らず地域住民みんなの力でやるべき竏窒ニ話した上で「近くに住んでいるすべてのお年寄りの人間関係、人脈を地図に書き込めば福祉面はもちろん災害にも犯罪にも強い体制ができ上がる」として支え合いマップの作成を強く勧めた=写真。

第2回講座は19日に開き、それぞれのグループで作る支え合いマップを発表することにしている。 -

パラリンピック出場選手を激励

トリノパラリンピックのアイススレッジホッケーに出場する竹内俊文さん(29)=駒ケ根市赤穂北割一区=が10日、駒ケ根市役所を訪れ、中原正純市長らの激励を受けた=写真。竹内さんは「パラリンピックは3回目。前回までと違い、今回は充実した練習ができているのでチームの状況も良い。何としても『金』を取り、大会後にメダルをかけて報告に来られるよう頑張りたい」と決意を述べた。中原市長は激励金を贈り「市民も出場を名誉なことと誇りに思って喜んでいる。ぜひ金を期待したい。体調に気をつけて頑張って」と健闘を祈った。

竹内さんは長野市での長期合宿練習などを経て3月4日にトリノに向けて出発。11日の初戦スウェーデン戦に出場する。 -

ミュージカル「不思議の国のアリス」開幕

第11回の駒ケ根市民と劇団昴の共同ミュージカル「不思議の国のアリス」(演劇体験プログラム実行委員会主催)の一般公演が10日夜、駒ケ根市文化会館で開幕した。会場を埋めた観衆はステージいっぱいに繰り広げられる歌や踊りがいっぱいの楽しいファンタジーを存分に満喫していた。

9日夜には小学生以下の希望者をスポンサーが無料で招待する「足ながDAY(デー)」の公演が行われた=写真。約50組の親子らが一般公演を前にミュージカルを楽しんだ。05年の前回公演「アルプスの少女ハイジ」を団体で見た伊那市の小学生らが感想文を書いて送ってくれたことにヒントを得た主催者が、地域文化の振興のために子どもたちを無料で招待したい竏窒ニ今回初めて実施した。公演を見た子ども達はスポンサーに宛てた感想文を書くことになっている。

一般公演は11日午後2時と同7時、12日午後2時に行われる。主催者によると席にはまだ空きがある。一般(中学生以上)2千円、小学生以下1千円(全席自由)。問い合わせはこまがね演劇文化創造劇場(TEL83・5923)へ。 -

箕輪南小2年生

みはらしファームで豆腐作り体験

箕輪町の箕輪南小学校2年生(12人、稲垣恵子教諭)は10日、伊那市のみはらしファームで豆腐を作った。丸い大豆が四角い豆腐に“変身”する不思議体験を楽しんだ。

生活科の学習で大豆を育て約8キロ収穫。「大豆は何に変身するか」をテーマに豆腐、きな粉、納豆などになることを調べた。豆腐の作り方を本で学習し、実際に名人の技を学ぼう-と体験に訪れた。

西箕輪大豆加工組合のメンバーに教わり、ミキサーですった大豆を煮て、おからと豆乳に分け、にがりを加えて固めた。3人で木綿豆腐1丁を作り、おぼろ豆腐も試食した。

児童は、「豆腐のにおいがする」「おもしろい」と初めての豆腐作りに熱中していた。 -

箕輪町消防団の3詰所完成

老朽化に伴い建設を進めていた箕輪町消防団の第2分団下古田・富田詰所、第6分団長岡詰所が完成し10日、引取検査があった。

町単独事業。詰所は従来通りの施設概要で2階建て。1階は車庫、トイレ、資機材を置く棚、2階は10畳の研修室、台所、押し入れがある。床面積各階30・22平方メートル、延床面積60・44平方メートル。

助役、建設水道課専門課長、箕輪消防署長が各施設を回り、業者の説明を聞いて検査した。

3施設分の総事業費は約2718万円。工期は05年9月27日から06年2月15日まで。工期終了後に使い始める予定。 -

伊那・木曽の眺めのいい場所を募っています

伊那青年会議所(JC)は、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を機に、両地域の眺めのいい場所(ビューポイント)を紹介する「ビューポイントマップ」を作成する。9月30日まで、地域住民からビューポイントの情報を募集している。

マップづくりで、両地域の交流や地域資源の見直しをねらう。

JCは、寄せられた情報をもとに、オリジナルの「ビューポイントマップ」に仕上げる。10月以降、伊那市役所や木曽町役場などの公共施設に順次、展示する予定。

募集範囲は伊那市、南箕輪村、箕輪町、高遠町、長谷村、上松町、木曽町、王滝村。ビューポイントは山、川、町並み、寺院、花火など。「富県小学校付近から望む晩秋の夕日に映える経ケ岳」というように、できるだけ詳しく場所を指定する。地図を書いてもよい。また、写真(撮影日記入)、コメント(その場所にまつわる思い出など)を添える。写真は撮影から2年以内で、フロッピーやCDでも可。

郵送、メールで受け付けている。

問い合わせは、JC事務局(TEL78・2328)、またはまちづくり委員会(TEL090・8509・5794)へ。 -

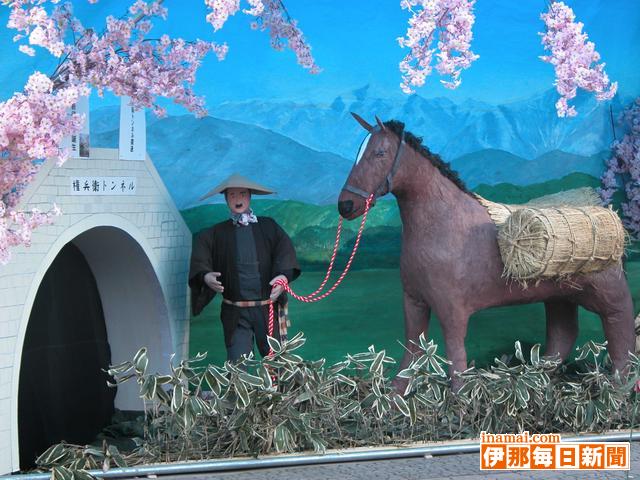

人形も木曽との交流期待

高遠町で11日にある冬の風物詩「だるま市」を前に、町商工会が主催する恒例の人形飾りコンクールの作品が中心商店街にお目見えした。10日に審査会があり、本町実業団の権兵衛トンネルを題材にした作品が金賞に選ばれた。

人形飾りは市に合わせた各商店の誘客作戦がはじまりとされる。今年は実業団、金融機関、学校、役場の6団体が出品。町や町商工会職員、各種団体関係者ら約20人が、努力、アイデア、全体バランスなど6項目で審査し各賞を決定した。

本町実業団は、俵を背負った馬を引く馬子が権兵衛トンネルを通る場面を表現。トンネル開通直後で、木曽谷との交流に期待が高まっており「今年のだるま市を象徴する作品」と評価を受けた。

嶋村正登代表は「みんなで協力し、一生懸命取り組んだ努力の結果」と喜んでいる。

水戸黄門が権兵衛トンネルを通って、タカトオコヒンガンサクラの観光に訪れたという作品、高遠小学校3年生が空き瓶やペットボトル、粘土細工で未来都市を表現した作品も注目を集めた。 -

株価と政治の相関関係を聞く

県中小企業団体中央会上伊那支部(橋爪利行支部長)の新春特別講演会・懇談会が9日、伊那市山寺区の料理屋「越後屋」であった。講師に経済ジャーナリストの須田慎一郎氏を招き、「日本経済のゆくえ」と題した講話に、約50人が耳を傾けた。

須田氏は1961年、東京生まれ。経済専門記者を経てフリージャーナリストへ。金融界、日本銀行、財務省などに豊富な人脈を持ち、経済紙、夕刊紙への執筆のほか、テレビ朝日「サンデープロジェクト」などのテレビ番組でも活躍する。

須田氏は株価と政治の動きについての相関関係を説明。「戦後一貫して、衆議院選挙の投開票月とその前後2カ月は、前月対比で株価が大きく下がっている」とし、「政権交代がおこるリスクをマーケットが嫌うから」と解説した。

しかし、唯一の例外が昨年9月の総選挙で発生し、「外国人投資家が買い当てて、利益を一手に握った」という。米国ニューヨークの投資家たちに取材したところ、「小泉構造改革が進展すれば買い、停滞すれば売りだ」との同じ回答があったという。

須田氏は「外国人投資家の動向が気になるのは、今年9月の総裁選」とし、「間違いなく安倍さんは小泉構造改革の継承者。その結果、株価は上がっていくであろう」と予想した。 -

冬場に体力強化、技術向上

高遠町長藤の屋内運動場で4月6日までの毎週木曜日、小中学生と一般女子を対象とした「冬季ソフトボール技術講習会」が開かれている。伊那市、高遠町の小学1年男子から33歳の主婦までの約15人が、白い息を吐きながら練習に励んでいる。伊那市・高遠町ソフトボール協会の共催。

新伊那市発足の年、両協会はソフトボールの底辺拡大を目指して企画。スポーツ少年団の野球チームに所属する児童や伊那中、伊那東部中の女子ソフトボール部員などが、4月下旬から始まる大会などに向けて、体力強化や技術向上に取り組んでいる。

キャッチボール、ノック守備、ティーバッティングなどの基本技術を、全国大会に出場する県ソフトボール協会委員が指導。キャッチボールは少しづつ2人の距離を離しながら投げ合い、肩の強さを強化していった。

伊那中1年の武田京子さん(13)は「ボールをもっと遠くまで投げれるよう、毎週参加して努力したい」と意気込みを語っていた。

4月7日までの毎週金曜日は、同室内運動場で一般男子を対象とした講習会を開いている。

両協会では「小中学生・一般女子」「一般男子」の講習会への受講者を募集している。参加費は一般千円、小中学生500円(保険代含む)。問い合わせは伊那市の唐沢さん(TEL78・1250)、伊藤さん(TEL72・5346)、高遠町の前林さん(TEL94・3526)へ。 -

過去最多44チーム 創意工夫を競う

第3回南信中学生ロボットコンテストが11日、伊那市の伊那中学校第一体育館である。上伊那などの9校から過去最多の44チームが出場し、熱戦を繰り広げる。上伊那家庭科、技術技術・家庭科教育研究会の主催。

競技は「パニックリング」。生徒たちが創意工夫を凝らしたロボットを操り、紙製の輪を筒に掛けることができた数を競う。ロボットは腕を輪の中に差し込み持ち上げるタイプなどさまざまで、独自の仕組みや容姿を楽しめるのも見所だ。

箕輪4、伊那東部1、伊那6、春富6、宮田6、赤穂6、駒ヶ根東5、中川6、阿智4の計9校、44チームが出場する予定。

関係者は「ロボットには設計から材料選択までを考えた生徒たちの努力と才能が集まっている。中学生の一生懸命取り組んでいる姿を見てほしい」と来場を呼びかけている。

午前8時50分から開会式。9時20分から予選、10時50分から決勝トーナメントを開始する。昼休みは高校生によるデモンストレーションもある。 -

校内で不審者、どうする…

南箕輪村の南箕輪南部小学校(尾台良左校長、189人)は9日、伊那署の協力を得て、職員を対象とした不審者対応訓練を校内で開いた。同校では警察から直接指導を受けるのは初めて。約20人の教員らは訓練の反省を生かし、有事に備えた組織的な対応方法を学んだ。

不審者にふんした署員が授業中の教室に侵入する想定で実施した。訓練は担任教師が時間を稼いでいる間に、応援にかけつけた職員らで取り押さえる予定だったが失敗。児童役の教員と担任が一緒に室外へ逃げたため、犯人の行動を見失い、校内を自由に移動させてしまう結果になった。

反省会では児童の安全を確保するための避難誘導の方法、不審者が侵入したことを伝える方法、不審者を取り押さえる方法(サスマタの使い方など)、広い校舎で少人数の先生が対処する方法竏窒ネどの点で課題が上がった。

訓練に参加した署員は「広い校内では、犯人を一カ所に止めさせ、時間を稼いで応援を待つことが重要」と助言。周りの職員に状況を知らせるためには、「犯人の行動を見ている人が実況放送することで伝える」ことが有効だと呼びかけた。

課題の一つとして、室内では声が外部に伝わりずらいことが判明。尾台校長は「行政などの呼びかけて、各学級への防犯ベルの設置などの対応を進めたい」と提案した。 -

人口大幅減を受け、人口増減要因分析研究会議

飯島町は7日、役場で、県政策評価課統計活用ユニット(石川春乃リーダー、3人)を講師に迎え、企画財政課や商工観光、都市づくりなど関係職員13人が参加し、人口増減要因分析研究会議を開いた=写真。統計データを科学的に分析し、人口減少の要因を探り、政策立案に活かす。

同町は昨年10月実施した国勢調査の結果速報で、前回調査(00年)と比べ、326人(3%)の大幅減で1万569人(10月1日現在)と判明し、危機感を募らせた。

石川リーダーは「少子高齢化は日本全体の傾向」とし、その要因に▽初産の晩年化▽出生数調整▽長寿-などを挙げ、飯島町の傾向についても、統計データを詳細に分析し、課題提起した。

懇談では「農地が多く農業従事者が多い就業構造で、税収が低いが、都市との交流人口を増やせれば、活性化につながる」「豊かな自然は活性化の要因になる」「目先にとらわれず、魅力ある町づくりを進めれば、人は自然に集まる」「県のHP空家・住宅情報を利用する」など、積極的、プラス志向の意見が多く出された。

参加した職員は「専門的な知識を持った県職員の飯島町の現況分析を聞いたり、意見交換することで、視野も広がり、有意義な研究会になった」と話していた。 -

通学かばんを贈呈

中川村は9、10日、来年度村内2小学校に入学する園児らに村からの祝い品として、通学かばんを贈呈した。

初日は中川東小学校で、保護者に付き添われて来校したみなかた保育園の年長児16人が、村教育委員長職務代理の芦沢恵子さんからひとり一人受け取った=写真。

芦沢さんは園児らに「かばんを背負って、元気よく通ってきてください」と声を掛けると、園児らは大きな声で「ありがとうございます」と返事をした。

久保村和子校長は「かばんには教科書やノート、鉛筆と一緒に夢をいっぱい詰め込みます。4月6日の入学式には元気で登校してきてください」と呼びかけた。

来年度の入学予定者は中川東小学校、中川西小学校各16人

中川村は9、10日、来年度村内2小学校に入学する園児らに村からの祝い品として、通学かばんを贈呈した。

初日は中川東小学校で、保護者に付き添われて来校したみなかた保育園の年長児16人が、村教育委員長職務代理の芦沢恵子さんからひとり一人受け取った=写真。

芦沢さんは園児らに「かばんを背負って、元気よく通ってきてください」と声を掛けると、園児らは大きな声で「ありがとうございます」と返事をした。

久保村和子校長は「かばんには教科書やノート、鉛筆と一緒に夢をいっぱい詰め込みます。4月6日の入学式には元気で登校してきてください」と呼びかけた。

来年度の入学予定者は中川東小学校、中川西小学校各16人 -

飯島町の山を考える住民フォーラム

飯島町の山を考える住民フォーラム

飯島町は1日夜、農村環境改善センターで、山にかかわる団体・個人が一堂に会し、初めて「飯島町の山を考える住民フォーラム」を開いた。「山を楽しむ会」や七久保青壮年部、中ア遭対協、一般町民ら23人が参加。事例発表に耳を傾け、ワークショップで、地域資源である中央アルプスの魅力を再認識し、山岳観光の振興や住民主導の山岳施設の維持管理に向け、熱心に意見交換した。

町管理の山岳施設、避難小屋や登山道、シオジ平自然園などの現況を紹介し、町財政問題(事業費の縮小)や、落石危険カ所が多く危険なアプローチ(林道横根山線)-などを挙げ、問題提起した。

また、栄村・前進倶楽部の相沢博文さんは「佐武流山に登りたい」と集まった仲間(前進倶楽部)が林道を切り拓き、登頂するまでの体験を語った。

3グループに分かれたワークショップでは「車の乗り入れは飯島第6砂防駐車場を最終点とし、落石多発の上部は登山道という位置付けで」といった現実的な意見や「施設の維持管理は山を楽しむ住民が中心に、行政がサポートする体制で」「広く町内外に呼びかけ、協力の輪を広げる」など建設的な意見のほか、「若者を対象にした山を楽しむイベントが必要。遊覧ヘリコプターで、直接山頂に運び、オイシイ体験をすることが、底辺拡大につながる」といったユニークな意見もあった。 -

宮田小児童会長選挙

宮田村の宮田小学校児童会は9日、新年度の会長選挙を行なった。3年生以上約430人の・ス有権者・スが候補者の演説に耳を傾け、公正な1票を投じた。

5年生各学級1人づつ計4人が立候補。投票を前に推薦責任者とともに立会演説会に臨み、公約を訴えた。

ある候補は、あいさつや掃除の徹底などを掲げ「みんなで考えを出しあえる児童会にしたい」と呼びかけ。他の候補も「仲の良い学校にしたい」など自分の考えを堂々と話し、支持を求めた。

引き続き有権者一人ひとりが、投票用紙に意中の候補をチェックして記入。投票箱に入れた。3年生も1票の重みを感じながら、初めての投票にのぞんでいた。

今後は各委員長の選出も行ない、6年生から5年生へ児童会活動が引き継がれる。 -

今年も山ぶどうワイン祭り12月3日に

宮田村の特産品山ぶどうワインの生産関係者らでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」(会長・清水靖夫村長)は9日、幹事会を開き、今年も新酒解禁にあわせて12月3日に恒例のワイン祭りを開くと決めた。ぶどう生産量の増加が見込まれることから、ワイン以外の商品開発の積極的な研究、検討も確認した。

同村内では山ぶどうの配合品種ヤマソービニオンを14戸が栽培。今年は昨年よりも5トンほど多い30トンの収量を見込んでいる。

幹事会では、ワインを醸造し、販売する村内の本坊酒造信州工場の担当者が「収量増加を見込んだ販売計画が必要」と指摘。

ワインだけでは将来的に難しいとも示し、「ワイン以外の商品を生み出すことが、ワインの宣伝にもなり、村の文化にもなるはず」と提案した。

村や農業改良普及センターなどは、生食用やジャムなどの加工品が試作されているが、種の存在が商品化を難しくしていると報告。協力しながら、研究したい考えも話した。

昨年末に開いたワイン祭りの反省も行ない、参加者の反応は良かったが、事前のPRなどが不足気味だったと振り返った。

今年も同じ本坊酒造内の特設会場で開くことを決めたが、内容については今後の幹事会などで煮詰めていく。

1512/(月)