-

伊那大絵画展

朝焼けや夕映えの中にある一瞬の光景を、幻想的に描く高知県出身の洋画家、鎮西直秀さん(52)をはじめ、作家70人の約150点が並ぶ「伊那大絵画展」が、伊那市八幡町のきたっせで、5日まで開かれている。

伊那市旭町のはら美術が、同センターのオープンを記念し企画。 風景画や人物画など、あらゆる作品がそろい、伊那谷の情景を鮮やかに描く高遠町出身の向山僚一さんの作品もある。

現代洋画精鋭選抜展金賞など、数々の賞も受賞する鎮西さんの作品も30点近く展示。薄紅色や茜色に染まる朝夕の景色を、日本画を思わせる美しいラインと、柔らかな色彩で表し、壮麗な世界を作り出している。日本だけでなく、世界各国を描く鎮西さんは、今回の展示に合わせ、仙丈ケ岳をテーマとした作品にも取り組んだ。克明に描かれた稜線が、幻想的な色彩に染まる空や雲の流れの中で浮かび上がった作品は、訪れた人々を魅了している。

入場無料。5日まで。4日までは、鎮西さんが来場している。 -

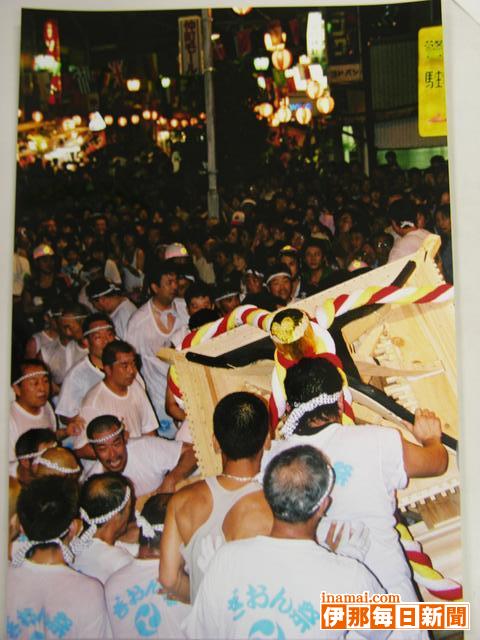

宮田村の祇園祭写真コンテスト結果

宮田村津島神社祇園祭の写真コンテスト(村商工会主催)の入賞作品が決まった。第1位の推薦には伊藤静枝さん(宮田村)の「宮田のあばれみこし」が選ばれた。

昨年を若干下回ったが66点の応募があり、入賞作品11点を決めた。

特選は阿波踊りの女性を見事にとらえた林平一郎さん(伊那市)の「ぎおんの踊り子」、平沢善博さんの「ぎおん祭華花の競演」。

表彰式は10月2日に開く商工祭で行い、作品は村産業振興センターに展示する。

その他の入賞者は次の皆さん。

▽入選=久保田昌宏、林平一郎、向山世男(以上伊那市)▽佳作=加藤平治(南箕輪村)太田登(飯田市、2点)赤羽益(東京都)林平一郎(伊那市) -

使用済みバットを再利用 駒工野球部の善意で宮田村西保育園に

安全対策を進めている宮田村西保育園は、野球のバットを防犯用に使えないかと思案。要望を受けた駒ケ根工業高校野球部が2日、快く6本の使用済みバットを同園に寄贈した。

この日は、宮内弘司主将、小椋正輝、大澤勝両副主将(いずれも3年)と山岸智昭監督の4人が同園を訪問。中村美咲子園長らに直接手渡した。

バットの寿命は1、2年ほど。山岸監督は「バットを防犯用に使いたいという申し出は初めてだったが、適度な長さで防犯に有効かも」と話した。

村内の保育園は「さすまた」と呼ばれる棒状の防犯撃退グッズを、村民の寄贈により本年度導入。しかし、数に限りがあることから、同保育園はバットを使えないかと考えた。

ある保育士の息子が同校野球部OBだった関係から、今回の古バット再利用が決定。6本は各教室に置き、万が一の時に備える。

「備えてあるだけで気分的に違う」と中村園長や保育士は感謝していた。 -

箕輪町水道運営審議会

箕輪町水道運営審議会は2日、町役場であった。委員を委嘱し、施設や業務概況、05年度事業と第5次拡張事業などを説明した。

委員は議会、簡易水道組合、女性団体連絡協議会などから8人を委嘱。任期は05年5月12日-07年5月11日の2年間。会長は吉沢博文さん、職務代理は小林ふさ子さん。

上下水道の05年度発注予定工事は17件。内訳は、上水道管布設工事など6件、特環公共下水道関連の上水道管布設替工事5件、公共下水道関連の上水道管布設替工事5件、配水管布設替工事1件。

上水道の第5次拡張事業は、計画目標年次が06-15年度。長田への配水池新設や、本管新設工事などにより、給水人口を現在の2万3285人から2万7300人、1日最大給水量を現在1万750立方メートルから1万1460立方メートルにする予定。 -

「箕輪町中学生海外研修やまと基金」創設へ

大和電機工業が1060万円寄付

箕輪町の中学生海外研修のために、大和電機工業(本社・下諏訪町、原房利社長)が1060万円を寄付した。町は「やまと基金」を創設して今後の中学生派遣事業に活用するため、9月6日開会の町議会9月定例会に「箕輪町中学生海外研修やまと基金条例制定について」の議案を提出する。

これまで町は、町出身の故・米山素治さんから寄せられた多額の基金を「米山基金」として活用し、大勢の中学生が恩恵を受けた。

米山さんが亡くなり、今後は未来を担う中学生の海外研修基金を企業及び一般の賛同者から寄せてもらう方針を決定。この話を聞いた大和電機工業が8月10日、社会貢献と会社創立60周年記念も兼ねて1060万円を寄付。11日に平沢豊満町長と小林通昭教育長が原社長に感謝状を届けた。60万円は毎年寄付してもらえるという。

町は、大和電機工業から指定寄付があった資金を積み立て、中学生の国際感覚の育成に活用するため基金を設置する。 -

南箕輪わくわくクラブキャンプ

南箕輪わくわくクラブ恒例1泊2日のキャンプが3日、大芝高原で始まった。小学生の親子22人が、大芝の林の中で自然に触れ、飯ごう炊さんをしてキャンプを楽しんだ。

自然体験は、林の中で木登りに挑戦。枝打ちなど山で作業するときに木に登る足場にするはしごのような林業の道具を木に取り付け、学年の大きな子どもたちが高さ4メートルまで登った。子どもたちはスイスイと登り、「高い」「気持ちいい」と元気いっぱい。普段とは違う高い場所からの林の眺めを楽しんだ。

思い出に残る「モノ作り」は、木のバッジや表札を作った。のこぎりで丸太を切り、表面にやすりをかけて自由に字や絵を書いた。

夕食には、皆で協力して調理したカレーを大芝のおいしい空気と一緒にお腹いっぱい味わった。 -

05衆院選 投票まで1週間

各派、必死に票集め

衆院選は11日の投票日まで残り1週間となり、長野5区の三沢好夫(共産)・宮下一郎(自民)・加藤学(民主)の3氏の陣営はいよいよ緊迫感を募らせている。分刻みのスケジュールで遊説を続けるほか、演説会を設定するなどしている。(関連記事3面)

三沢陣営は、「自民党・民主党のどちらでも真の改革は出来ず、庶民泣かせの政治が続く」として、増税・年金医療・憲法問題を中心に論陣を張り、「確かな野党、共産党の伸張が国政改革のカギと」5区内をくまなく遊説している。党員・支持者の強固な組織が選挙運動に参加しているほか、党青年後援会などの青年層が熱心に活動に参加している姿が目立つ。

宮下陣営は、「郵政民営化が争点」としながらも、「小さな政府をめざす構造改革全般の推進」を強調。特に「地方の視点からの改革」を訴え、後援会組織の若返りを図りながら着実に票を固めている。4日には安倍晋三党幹事長代行(伊那市民会館、午後3時30分縲・、7日には福田康夫前官房長官(伊那選挙事務所、午後6時から。アイパルいなん午後7時から)を招いた演説会が予定されるなど、党の期待も大きいもようだ。

加藤陣営は、公示と同時に、上下伊那一斉に行われたポスター張りなどで連合の労組員が活躍。南箕輪村や駒ヶ根市の事務所でも連合関係者が、民主党の支部組織を支えながら、中心になって選挙戦を展開している。公募で選ばれた新人候補ゆえの知名度の低さを挽回するために、「頑張っている人が報われる社会を」などと訴えて宣伝カーを走らせる。8日には箕輪町(箕輪文化センター、午後6時30分より)で演説会を予定する。 -

05衆院選 前半戦戦況解説

宮下氏、一歩リードか?宮下氏を加藤・三沢両氏が追う図式になっている。

宮下派は後援会組織の若返りを進め、郵政民営化法案審議中から「解散含みの情勢」として早々に選挙体制を構築してきた。課題であった青壮年層での基盤強化も、一郎氏の伊那青年会議所時代の同期生を中心にした応援組織が立ち上がるなど一歩前進した形。各種団体からの推薦・応援も順調に集まっているもようだ。

だが、郵政民営化推進一本やりの小泉自民党への評価は流動的で、「決して油断できない」と複数の有力幹部は言う。浮動票の動き方が予測できないこともあるが、長野5区に関しては、民主党の加藤学氏の比例区復活当選も絶対に阻止したい窶狽ニいう思惑もある。

03年の衆院選で宮下氏は民主党の加藤隆氏に小選挙区で約3万8千票の差をつけて当選したが、この時数千票が加藤氏に流れれば、加藤氏に比例区復活当選の道があった。今回の選挙でも加藤学氏との差が僅差だと、比例区復活当選の可能性があり、仮にそうなると「長野5区で現職1人という有利な立場」(選対有力者)が脅かされる。宮下陣営ではこのことを警戒して「油断は禁物」と引き締めに躍起となっている。

これに対して、民主党加藤陣営は、前回選挙・5区の比例区投票で、自民党に約5千300票の差をつける、7万2千876票を獲得したことに望みをつなぐ。小選挙区での勝利が最大目標だが、比例区での復活当選を含めて、「長野県で1区だけの民主党空白区=5区での議席獲得」(中島衛氏)が死活的課題。「自民党は世襲・一人よがりの政治で、サラリーマンなど庶民を泣かす」と対立図式を描き出し、公募で若い候補者を選定した公開性を押し出して、票の拡大を目指している。

だが、地元候補を求める声が多い中で、3回続けて他地域出身の候補を擁立したことへの疑問の声があるだけでなく、選対事務所を置く下伊那地区でも、選対委員長である中島衛氏を支えた層から現職・宮下氏支持に切り替える部分が出るなど、苦しいお家事情もうかがえる。いずれにせよ、実働部隊の連合関係者が、民主党を支えてどこまで票を拡大できるかがカギだ。

一方。共産党三沢氏の陣営は、03年衆院選・04年参院選を通じて、長野5区での小選挙区・比例区の得票数が約2万6百票から2万7千票であることを見据え、「自民でも民主でも変らない庶民泣かせの政治にストップをかけられる確かな野党は共産党だけ」と訴える。「大きな風」を巻き起こし三沢氏の小選挙区勝利と、比例区北陸信越ブロックでの木島日出夫氏の議席奪還を目指す。

党組織・平和運動や消費者運動などの各種団体を通じて広がる支持層を固める一方、小林伸陽県議らが前面に出て、「日本で唯一財政赤字を減らしたのは長野県で、それは共産党県議団の拡大の成果。国政でも同じ流れを」と訴える。これで、浮動票が、どう動くが注目される。 -

第16回どんぴちゃ祭

伊那市の「第16回春近どんぴちゃ祭」(実行委員会主催)が3日、天竜川にかかる殿島橋であった。橋上でのイベントは全国的にも珍しく、東・西春近の綱引き陣取り合戦などにぎやかに繰り広げられた。綱引きの結果は西春近が勝ち、6勝4敗になった。

綱引きには、小学生約100人が参加。3本勝負で、小学生は「エイ、エイ、オー」と着合いを入れて臨んだ。引く距離は1メートル。東春近は1回戦、圧勝したものの、2・3回と破れ、引き分けに持ち込むことはできなかった。

西春近の勝利で、橋の中心線が2間(約3・6メートル)東春近へ移動した。

花火大会は、打ち上げ花火150発に加え、スターマインを用意。色とりどりの花火が夜空を彩った。

そのほか、ゲームコーナー、土蔵の獅子舞、小出太鼓、屋台村などもあった。

昨年まで日曜日開催だったが、雨天になると1週間伸びることから、土曜日開催に切り替えた。

殿島橋は延長220メートルで、歩行者用道路として使われている。 -

子供写真展

伊那市日影のベルシャイン伊那店1階時計台広場で4日まで、矢島写真館(有賀毅店長、市内荒井青木町)恒例の「子供写真展」が開かれている。

今年の4月上旬から8月下旬までの特別価格キャンペーンで撮った子供の写真180点が並ぶ。「子供らしいかわいらしさ」をテーマに撮影した写真は、生き生きとした一瞬を捕えている。

キャンペーンは約20年間続く恒例。毎年多くの人に周知してもらうために展示会を開いている。

有賀店長は「毎年、春から夏にかけてやっているキャンペーンなので、ぜひ一度体験を。夏の外のロケーションをおすすめします」と話してる。 -

大森英明さん写真展

伊那市美篶上原のアマチュアカメラマン・大森英明さん(56)の5回目の写真展「富士山と雲 感動との出会い」は14日まで、伊那市荒井区錦町の市立図書館広域情報コーナーで開いている。入場無料。

近作を中心に全倍サイズ6枚、全紙サイズ16枚、合計22枚を展示。さまざまな形をした雲は美しく、四季折々の富士山をいっそう魅力的に写し出している。

山頂をすっぽりと覆う円形の「笠雲」、渦を巻きながらゆっくりと流れ逝く円柱状の「吊(つ)るし雲」など、異なる形の雲は幻想的。季節や気圧によって発生時期が異なるため確認はまれで、つるし雲の発生は、観測データによると月平均1回くらいと少なく、「偶然に出会った感動は素晴らしく忘れがたい」という。

大森さんは「美しい富士山を見てもらいたい」と来場を呼びかけると同時に「微力ながら富士山が世界遺産になってほしいと思っているが、山の懐にいくとごみが捨ててある。ごみを出してほしくない」と訴えている。

月曜日は休館。午前10時から午後7時(最終日は午後5時)まで。 -

命の大切さ学ぶ

高遠町の高遠、高遠北小学校5、6年生を対象とした恒例の合同性教育講演会が2日、高遠小であった。岐阜大学地域科学部の近藤真庸教授を講師に迎え、講師学年ごとに内容を変えて、「命」をテーマに語ってもらった。

5年生には、HIV感染者の事例を紹介し、感染者を取り巻く環境について述べた。「友達ができることで免疫力が増加し、ウイルスと戦う力が増えていた」とし、家族や友人の必要性を訴えた。

また、「辛いことがあっても、明日には良いことがあるかもしれない。『Just for today』(今日一日だけ)を忘れないで」と話した。

6年生には、脳死による臓器移植について解説。児童らに、心臓移植を要する患者への臓器提供の有無を投票で問い、「脳死は死ではないが、人工呼吸器を使って、心臓を動かしている状態。命について考えてほしい」と述べた。

さらに臓器提供意思表示カードの説明をし、両親や家族の同意について、「家族のなかで自分がどんな存在であるか。意思表示カードの対象となる15歳になるまで、臓器提供について勉強してみてください」と呼びかけた。 -

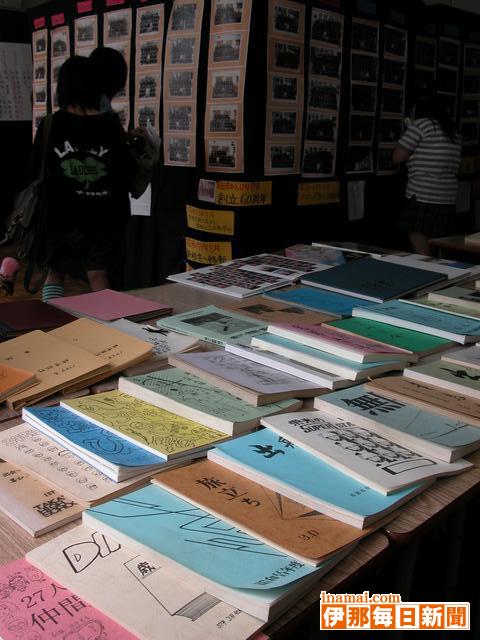

高遠高校文化祭「兜陵祭」

高遠町の高遠高校(清水國利校長)の文化祭「兜陵祭」が3、4日にあり、一人も欠けることなく全校生徒で作りあげたいとの願いを込め「完全無欠縲怩アれが俺等の兜陵祭縲怐vをスローガンに、作品展やステージ発表など多彩な催しを繰り広げている。

昨年に続いて取り組んだ全校製作のモザイク壁画は、「世界中で活躍する選手を見て、自分たちも夢に向って頑張ろう」と、サッカーの中田英寿選手や野球の清原和博選手らプロスポーツ選手4人を取り上げた。正面玄関横の校舎に掲げた。縦3メートル、横8・25メートルの巨大な壁画と、全校生徒の名前を記したアーチとともに来場者を歓迎している。

創立80周年記念展では、同高校の前身である町立高遠実業補修学校を開設した1926(大正15)年から現在までをたどった年表や、昨年度までの卒業生の写真、卒業文集を並べ、歴史を振り返っている。

クラス展は、2年生が12月に控える修学旅行の行き先・沖縄県をテーマに、自然や文化、食べ物などを紹介。C組では「沖縄戦争と平和」と題し、沖縄戦の経過図や戦場をイメージした粘土製作などを展示している。また、世界平和を祈り、「ハイビスカス」をデザインした約1万9千羽の折り鶴を張り出した。修学旅行でひめゆりの塔に寄贈するという。 -

アートクラフト展

#飯島町七久保の道の駅「花の里いいじま」で7日まで「花と緑で楽しむアートクラフト展」が開かれている。主催・吉沢麻由美と仲間たち。

自然の美しさをそのまま写しとって、デザインする新しいアート、ネイチャープリントの開発者、杉野宣雄さんの新作作品や、インストラクター、受講生ら24人の160点がずらり。

原色の押し花を専用の転写シートに加工し、びんやハンカチ、インテリアフレームに取り入れたアイデアいっぱいの作品が並んだ。

また、会場ではネイチャープリントワークショップ、吉沢麻由美さんを講師に、ネイチャープリント体験会もあり、多くの来場者が色素だけを台紙に染める不思議な世界を体感している。

体験会は毎日午前11時-午後1時、参加費1500円。事前申し込みが必要。

# -

蟹沢かつひろさんコンサート

伊那谷を中心に活動するシンガーソングライター、蟹沢かつひろさんは27日夜、飯島町七久保ギャラリー小蕪亭で「平和を永遠に愛す」-をテーマに「ギター弾き語りコンサート」を開いた。平和を愛する会主催。

「人はひとりで生きていかなくてはならないのか」と切々と訴える「ひとり」でスタート。「昔のことを思い出す、君の澄んだ瞳」と呼び掛ける「ひとみ」と続いた。

永久に平和を希求する「時を越えて」、湾岸戦争をきっかけに作ったという反戦歌「NО WAR」を披露した。

ほかに、すばらしい自然に恥ないように、しっかり生きていこうと歌う「伊那谷に生まれ育ち」、ハーモニカが入り、元気の出る「旅立ち歌」など17曲をたっぷり聞かせた。 -

日本画・掛軸大処分市

駒ケ根市のベルシャイン駒ケ根店は半期に一度の「日本画・掛軸大処分市」を2階ニシザワギャラリーで6日まで開いている。郷土作家を中心に中央画壇の人気作家の作品約80点を展示即売中。主な出展作家は池上秀畝、中村不折らのほか武者小路実篤、棟方志功、池田満寿夫窶狽ネど。価格は2万1千円窶・99万円。

問い合わせは同店(TEL82・2111)へ。 -

長谷村官公庁親ぼく球技大会

村内官公庁職員ら同士の交流を目的としたソフトボール大会が3日、長谷村の総合グラウンドなどであり、役場職員や小学校教員、上伊那農業協同組合の地区職員などが参加した。

今年で38回目。それぞれの職場が男女混合のチームを編成し、トーナメント方式で対戦する。全11チームが参加した今年は、駐在所、森林組合、郵便局の混合チームが優勝し、役場のAチームが準優勝した。 -

上伊那郡市精神保健福祉協議会理事会開催

上伊那郡市精神保健福祉協議会は29日、伊那市の生涯学習センターで理事会を開き、今年度新たに、2つの事業に取り組むことを承認した。

社会の変化に伴い、アルコール依存、不登校、認知症など、さまざまな精神的問題を抱える人が増加しており、特に近年は、職場のストレスを訴える人も多い。そのため同協議会は、各企業に直接出向き、ストレスケアなどを学ぶための講演会を開くことを計画している。

また、精神障害者の生活技能訓練支援をする市町村保健師などを対象にした研修会(STT研修会)も11月に予定している。県が主催する研修会は、これまでも開催されていたが、遠隔地で参加できない場合もあり、地域研修会のニーズは高かったという。 -

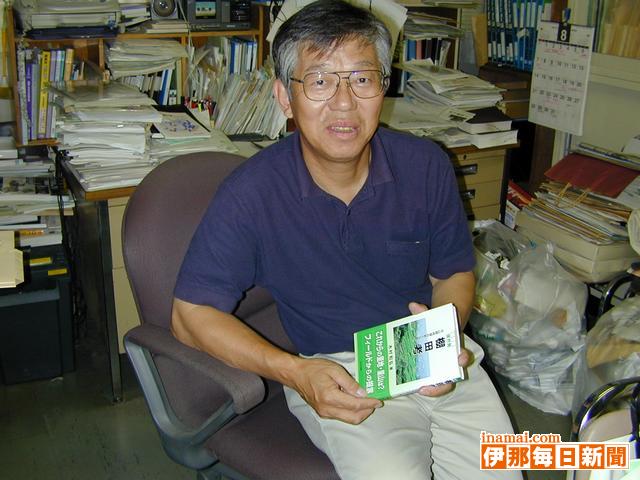

農業土木学会賞の著作賞を信州大学の木村教授が受賞

棚田や中山間地の実情を、現場の視点から分かりやすくまとめた著書『信州発棚田考』(ほうずき書籍)が評価され、著者の信州大学農学部の木村和弘教授が、05年度農業土木学会賞の著作賞を受賞した。

専門は農村計画や農業土木学。「持続可能な農業にはどんな水田が必要か」を調査する中、作業に危険や過酷さが伴う棚田は、高齢農業者に重い負担を強いるため、深刻な担い手不足を生み、棚田の荒廃を一層加速させていることを知った。棚田を荒廃から守るには、生産性向上にのみに着目するのでなく、安全性確保や労働力を軽減する区画整備が不可欠窶狽ニ実感した木村教授は、こうした視点から区画整備研究をして、市町村の区画整備事業などにも携わってきた。

書籍は、木村教授が伊那毎日新聞に掲載中のコラムをもとに8章72話にまとめた。中山間地や棚田の現状と問題点、その解決方法を、分かりやすく提言している。

景観・文化資源保全の側面から、棚田が注目される一方、それを維持管理する農家の問題には目が向かない現状に対し、木村教授は「ただ景観保全や自然環境保護の観点からのみ保全を訴えても荒廃は防げない。一般の人にも本に書かれている内容程度の事実は知ってほしい」と訴える。また「この本が、こうした問題に悩む農家の人の窓口になれば」と話し、著書の中でも、悩みを抱える農業者に、気軽に尋ねてほしい窶狽ニ呼びかけている。 -

箕輪町地震総合防災訓練4日

箕輪町の地震総合防災訓練は4日、箕輪東小学校グラウンドの主会場と町内各地区である。

町は東海地震防災対策強化地域のため、東海地震を想定。役場での本部運営訓練は、情報の受理伝達、本部設置、警戒宣言・避難勧告の発表などをする。

主会場訓練は避難、消火、炊き出し、救護、給水など。救護訓練は講習会形式を取り入れ、今回初めて、病気やケガの緊急度や重症度に応じて治療の優先順位を決める「トリアージ」の説明も予定。

今年4月に東京都豊島区と「非常災害時における相互応援に関する協定」を締結したことから、豊島区からも参加して備蓄品を見せてもらう。

各家庭から避難所までの避難にも重点を置く。避難経路や危険場所の確認と見直し、近所で声を掛け合い要援護者の確認など、意識しながら歩いて欲しい-としている。 -

箕輪工業高校1年生が福祉施設で実習

箕輪工業高校全日制普通科の1年生(80人)は1日、総合的な学習の一環で箕輪町内の保育園や老人福祉施設で実習をした。

1年生は5月から、総合的な学習で「社会福祉」をテーマに勉強している。これまで、アイマスクや車いす体験を通して視覚障害者や足の不自由な人への理解を深めてきた。

今回の実習は、乳幼児や高齢者、障害者とのかかわり方、施設の仕事などを実際に保育園、デイサービスセンター、老人ホーム、共同作業の家、宅老所などで学ぶ。

特別養護老人ホームみのわ園では、介護福祉の仕事に関心がある生徒4人が実習。大部屋、くつろぎコーナーなど一人ずつ分かれ、お年寄りと昔のことや高校のことについて話をしたり、食事の介助や部屋の掃除などに熱心に取り組んだ。

食事介助は、「食べ物を口に持っていくのが難しかった」「食べさせる量がわからなかった」など、慣れないことに少し苦労もしたが、違うものを交互に食べさせてあげることなど職員に教わりながら、お年寄りに優しく声をかけて介助した。

今後、実習のまとめをし文化祭で発表。10月には、訪れる施設を変えて2回目の実習を予定している。 -

05衆院選 立候補者の横顔(3)

加藤学氏(36)民主党

「今は頑張っている人が報われない社会。国民無視の一人よがりの政治だ」窶曝bすうちに身振り手振りが加わり、開いていた手のひらも、次第に握りこぶしに変る。

初挑戦のためか、演説の場面では少し緊張気味に見える。だが「国民の良心を問う選挙だ。サラリーマンにだけ負担を強いる政治を放っておいてはいけない」と訴える声は、腹の底から湧き上がる。まなざしの鋭さは、現在の政治への怒りの表われかもしれない。

上田市出身。民主党の公募に応じ、9人の内から選ばれて5区の候補者になった。「自民党は2世3世の世襲議員ばかり。自分のような建具屋の息子を国政に出してくれる民主党の公募制度は重要。開かれたシステムがこれからの社会を作る」と強調する。

早大卒業後NHKに入社。広島放送局のディレクターとして平和問題、アジア関連の様々な番組を作成した。アジア経済に関わる専門的知見を得るため、96年にNHKを辞職してアジア・欧州に留学。01年にアジア経済研究所に入所し、04年7月からはインドネシアの国際林業センターに出向したという豊かな経歴を持つ。候補者選定にあたった北沢俊美参院議員も「豊かな国際経験が選定の最後の決め手になった」と話す。

趣味はクラシック鑑賞にコーヒー。「彼女は?」の問いに「え!?いるけど、それって選挙に関係あるんですか?」窶狽ヘにかんだ若々しい笑顔が浮かんだ。 -

中沢小学校水泳記録会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は2日、水泳記録会を同校プールで開いた。天候不順のため予定日を2回順延し、この日もだめなら今年は中止窶狽ニされていただけに児童らにとっては待ちに待った晴れの舞台。真夏のような日差しが照りつける泳ぎには絶好のコンディションの下、児童らは張り切ってそれぞれの種目に出場し、プールサイドで応援する児童や訪れた保護者らの大きな声援を受けながら、水しぶきを上げて懸命の泳ぎを見せていた=写真。

詰めかけた保護者らはカメラやビデオカメラで子どもの力泳を撮影したり「頑張れ」「もう少しだ」などと励ましの声援を送った。先頭から大きく離され、最後尾になっても頑張って最後まで泳ぎ切った児童に対してはひときわ大きな拍手が送られていた。 -

大地震発生を想定した防災訓練

防災の日の1日、天竜川上流河川事務所(三上幸三所長)と警察、消防、関係自治体らでつくる天竜川災害情報協議会は、大地震の発生を想定した防災訓練を駒ケ根市の同事務所隣接地で実施した。駒ケ根市、駒ケ根警察署、伊南行政組合北消防署などから約20人が参加し、衛星回線を使った通信訓練などを行ったほか、同事務所が備えている排水ポンプ車、照明車などの災害対策用車両の機能について説明を聞いた。

午前9時30分、駒ケ根市周辺で震度6弱の地震が発生、電気・電話が不通となって天竜川東岸と西岸の通信が途絶した窶狽ニの想定で、同市の中沢支所と同事務所とを衛星通信回線で結んで災害状況などを報告する訓練が行われた。同事務所には災害対策本部車、衛星通信車などが待機し、中沢支所と画像と音声で連絡を取り合った=写真。

参加者らは初めて見る災害対策設備の機能に感心しながら、担当者の説明を熱心に聞いていた。 -

9月定例会開会

駒ケ根市議会9月定例会は2日、開会した。人事1▽専決処分1▽報告1▽条例改正8▽04年度決算13▽05年度補正予算2▽事件3窶狽フ計29議案の上程、提案説明、質疑を行い、総務文教、建設経済、厚生の各常任委員会に付託した。議案は最終日・27日の本会議で委員長報告、質疑、討論を経て採決される。主な議案は▽公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正案▽04年度一般・特別会計決算▽05年度一般・特別会計補正予算▽大曽倉A・C地区の土地取得窶狽ネど。

04年度一般会計・特別会計の決算は歳入233億4431万円(対前年度比4・9%減)歳出230億3884万円(同4・8%減)差引3億547万円(同11・2%減)の黒字。

任期満了に伴う市教育委員会委員の任命について議会は現教育長の中原稲雄氏(69)=駒ケ根市赤穂北割2区=の再任に同意した。3期目の任期は10月1日から4年間。

会期中の日程は次の通り。

▽3窶・2日=休会▽13・14日=本会議(一般質問)▽15・16日=付託議案審査(総務文教・建設経済委員会)▽17窶・9日=休会▽20・21日=付託議案審査(建設経済・厚生委員会)▽22窶・6日=休会▽27日=本会議(委員長報告、質疑、討論、採決、閉会) -

統計グラフコンクール上伊那支部審査会

統計に親しみ、その有用性を知ってもらおう窶狽ニ、県が主催する第53回統計グラフコンクールの上伊那地区審査会が2日、伊那市の伊那合同庁舎であった。

上伊那は毎年応募が最も多く、今年は690点あった。応募が千点を越える時もあったが、全体として減少する傾向にあるという。

グラフが端的に内容を表しているか、きれいに描かれているか窶狽ネどを基準に、各部門10点から15点の優秀作品を決め、県の審査へと送る。

応募は、環境をテーマにしたものが多く、中には、夏休み中の広告の傾向を調べたり、自宅ポストに配られたものを調査したユニークなテーマもあり、完成度の高い作品もあったという。

入選作品は、3、4日、伊那市のベルシャイン伊那店時計台広場に展示する。

入選は次の通り。

◇第1部(小学校)▼高遠北=吉田ひなた▼辰野南=野澤早織、松井日向、西村あかり、後藤諒一▼箕輪西=日野志朗▼飯島=伊藤晴美▼長谷=池上佳穂、中山晴貴、池上葉月、篠崎みよし、宮田=森田麻衣子

◇第2部(小学校)▼伊那東=六波羅理子▼西春近北=宮下静玲菜、前田智陽、伊藤羅奈、伊藤哲▼東春近=三澤菜々子▼手良=小松介将▼赤穂=宮脇弓弦▼辰野南=巣山太智、南島拓未▼両小野=武居憲吾▼箕輪西=武田隆▼中川西=中島瑞樹、中島遥樹▼宮田=村沢茉美、鞍成腱人

◇第3部(小学校)▼高遠=伊藤圭亮▼辰野南=西村菜菜、林翼、林さえか、後藤瑛美▼辰野東=八木秀人▼両小野=武居寛美▼箕輪東=鈴木瑞穂▼飯島=土村瑞紀、林聖也、飯塚杏果、伊藤直美▼南箕輪=西森ともや、唐澤優利▼長谷=黒河内奈恵

◇第4部(中学校)▼高遠=山下愛、北原ゆりか、岩附良昌▼長谷中=中山彩音、伊藤はる香、黒河内真美▼宮田=谷川大輔、小田切和樹、酒井朋弘、木下夏生、木下沙弥佳

◇パソコン統計グラフの部▼辰野東小=小松理恵、増澤美香▼両小野小=神戸翼▼箕輪東小=上田穂高、川村竜馬、青柳美保、永井美沙、宮島鈴佳▼箕輪南小=倉田美咲▼箕輪北小=栗林知広、大槻信乃▼箕輪中=金子玲那▼宮田小=原和也

◇上伊那市部審査会学校賞▼小学校=手良、東春近、赤穂、両小野、箕輪東、飯島、南箕輪、長谷、宮田▼中学校=宮田 -

ソフト成年男子が国体全国大会へ

第26回北信越国体ソフトボール成年男子で長野県が優勝し、2年ぶり10回目の本国体出場を決めた。2日、飯沼厚志監督ら4人が優勝旗を持って伊那市役所を訪れ、小坂市長に報告した。

長野県は、実業団のKOA(伊那市)を主体とした選抜チーム。チームワークがよく、投・打・守のバランスがいいのが特徴で、北信越大会までに完成度の高いチームに仕上がったという。

北信越大会(5チーム出場)=8月27窶・8日、富山県=は、ライバルである福井県と初戦で当たり、7窶・で破った。決勝は新潟県と対戦。3窶・で勝ち、6年ぶり6回目の優勝を決めた。点差は開いているが、流れが一気に変わるような試合で、気が抜けなかったそうだ。

来庁した飯沼監督は「(世界選手権に出るチームもあり)厳しい大会になるが、1戦ずつ勝つことを目標にしたい。緊張せず、一人ひとりが通常通り、きちっとこなせばいい試合になるのではないか」と話した。

ピッチャーの宮下雅志さんは「レベルの高い大会。挑戦者の意識を持ち、勝ちにいく試合をしたい」と決意を述べた。

小坂市長は「『ソフトボールのまち』ということで、優勝はうれしい」と喜び、選手らとがっちり握手し、国体での健闘を祈った。

国体は10月23窶・6日、岡山県で開かれる。北信越からは上位2チームが出場する。 -

トレッキングなど観光コース企画へ

伊那商工会議所の新規ビジョン特別委員会(唐木和世委員長、13人)は、観光振興事業の推進として「街づくり」「観光」「長期ビジョン」の意見を集約した。トレッキングなど滞在型観光コースの企画など効果と即効性が期待されるものから、実行に移していく。

来春の権兵衛トンネル開通、高遠町・長谷村との合併を見据え、広域的に考える必要が出てきていることから、新しいつながりの中で短期・長期の目標を設定し、進めていこうと盛り込んだ。

委員会は建設、工業、情報通信など10部会から委員を選び、女性・青年部との意見を踏まえながらまとめた。

「観光」は、来伊した人の視点に立った企画づくりをポイントに▽観光コースの企画▽四季を通した観光テーマの企画▽権兵衛トンネルの活用窶狽ネどを挙げた。

観光コースは、トレッキングやウォーキングなどコース設定に、景色のいいところ、四季折々の花、食などを組み合わせ、観光に結びつける。

27日には正副委員長らが観光コースの下調べで、西箕輪など現地を回る計画。

市内には、いくつかの観光コースがあることから、行政や市観光協会などとも連携していく。

商工会議所では「トンネル開通後の受け入れ体制を整え、滞留してもらう機会にしたい」と話し、今後、全体を巻き込みながら具体的に取り組んでいく。 -

半期1度の絵画大バザール

半期に1度の「決算絵画大バザール」は4日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。国内外の新鋭から巨匠まで物故者を含む多彩な作家の日本画・洋画・版画80余点が並び、8割窶・割引きの価格で販売している。

注目は、美人画で有名な伊東深水の水彩画「張り子の虎」。本人の肉筆画で、1962年の干支を描いている。

そのほか、明治から昭和初期に活躍した女性初の文化勲章作家・上村松園の美人画9点や、米国のオークションで日本人の現代美術作家として最高落札価格を記録した画家・草間弥生の「かぼちゃ(白)」、中島千波、東山魁夷などの作品も並ぶ。

関係者は「実際に飾りやすい大きさのものを取りそろえているので、この機会に」と来場を呼びかけている。

午前10時から午後6時(最終日は午後4時)まで。 -

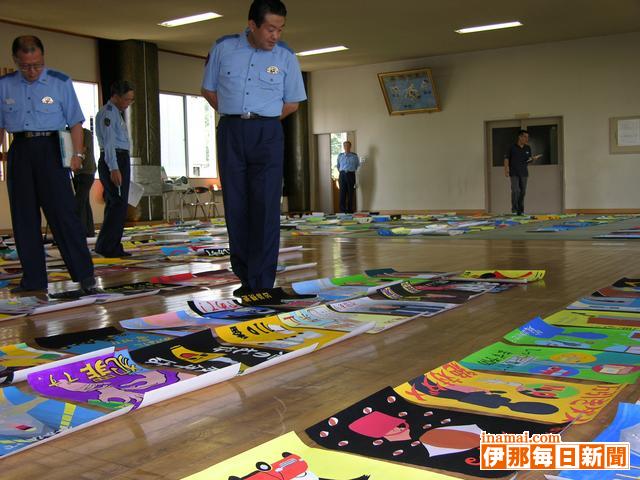

テーマさまざま意識高めて

伊那市、箕輪町、南箕輪村でつくる伊那防犯協会連合会と伊那署は2日、管内の小中学生が描いた防犯ポスターの審査会を開いた。

県防犯協会連合会への推薦作品に選ばれた7人は、内堀みさきさん(箕輪中部小4)、伊藤亜里紗さん(西箕輪小5)、小池万里子さん(箕輪中部小6)、伊藤智哉君(東春近小6)、小林楓さん(西箕輪中1)、下平綾音さん(南箕輪中2)、渕井奈菜さん(箕輪中2)。

県民の防犯意識の高揚と、意識の普及啓発を目的に、毎年募集している防犯ポスター。連合会管内では12小学校4中学校(小学4年窶白・w2年)から345点(昨年比87点増)の応募があった。

選考には伊那北高校美術担当の向山恵一教諭、中山均伊那署長ら5人が参加。訴える力、完成度などのバランスを審査した。

振り込み詐欺、空き巣、飲酒運転、不審者の声掛けなど、テーマはさまざま。薬物乱用を訴える作品の中には「きっぱり断る強い意思」、車上狙いは「ぬすんだお金で何するの?」などのメッセージが添えられていた。

また、伊那防犯協会連合会の入賞作品も選考。作品は、10月中旬の地域安全運動に合わせて展示する。

入賞は次のみなさん。

▽金賞=伊東佳衣(東春近小4)林結花(箕輪西小5)下平咲(東春近小6)有賀真司(箕輪東小6)山本翔子(南箕輪中1)加藤優(南箕輪中1)森下翔太(箕輪中2)本山あゆ美(西箕輪中2)▽銀賞=中村彰吾(伊那東小5)佐藤遥貴(手良小6)中島愛(伊那東小6)佐藤冬実(南箕輪中1)立石彩香(西箕輪中1)赤羽拓(箕輪中2)原詩央里(箕輪中2)▽銅賞=伯耆原克弥(箕輪中部小5)加納秋穂(伊那北小5)有賀優(西箕輪小6)宮島愛(西箕輪中1)都志剣吾(南箕輪中1)渡辺美樹(南箕輪中1)柴幸(箕輪中2)秋山渚(南箕輪中2)久保田潤子(伊那中2)▽佳作=伊藤あゆか(西箕輪小5)向山美和(南箕輪南部小5)赤羽すずか(美篶小5)杉崎真優(西春近北小6)金子美穂(伊那小6)田代宗一郎(手良小6)唐沢裕樹(西箕輪中1)有賀和音(南箕輪中1)北嶋咲(西箕輪中2)松崎純陽(南箕輪中2)内藤郁(箕輪中2)

1912/(金)