-

熊本地震遭遇の川上会頭に聞く

14日午後9時26分ごろ発生した熊本地震。 熊本に出張し偶然、地震に遭遇した伊那商工会議所の川上健夫会頭に電話で話しを聞きました。 川上会頭は「泊まっていたホテルで突然大きな揺れを感じた。ホテルのエレベーターも止まり外に出ないよう指示があった。3.11のときとは違い直下型のような揺れで余震が多かった。」と話していました。 川上会頭にケガはありませんでしたが、予定していた視察など全てがキャンセルになったということです。

-

女声合唱団「吾木香」がスイスのアカペラ合唱団と合同演奏

伊那市の女声合唱団「吾木香」とスイスのアカペラ合唱団の合同演奏が15日、伊那市のいなっせで行われ団員が歌を通して交流を深めました。 女声合唱団「吾木香」は去年2月に発足したもので団員およそ30人が今回の演奏に向け練習を重ねてきました。 合同演奏はスイスのアカペラ合唱団「ヴォカペラ・ヴェッティンゲン」の創立30周年を記念した日本の演奏旅行で行われたものです。 スイス在住で合唱団の指揮者、太刀川昭さんが静岡県出身ということもあり団員が日本での演奏を希望し太刀川さんの知り合いを通じて音楽活動の盛んな伊那市での演奏が決まりました。 合同演奏では東日本大震災復興ソング「前へ」が日本語で歌われました。 演奏会では2つの合唱団が合わせて25曲を披露しました。 会場にはおよそ300人が集まり澄んだ歌声に聞き入っていました。

-

本番前に やきもち踊り練習

17日に行われる伊那市山寺に伝わる奇祭「やきもち踊り」の最後の練習が、14日、伊那市のきたっせで行われました。 この日は、やきもち踊り保存会のメンバーが、踊りなどの最終確認をしました。 やきもち踊りは、県の無形民俗文化財に指定されていて、毎年春の例祭で奉納されています。 踊りは、合間に酒盛りを挟みながら3回披露します。 踊りは、手を叩きながら跳びはねるのが特徴で、全身を使って動きを大きく見せるようにしているということです。 当日は、地元住民でつくる保存会の会員およそ30人が、山寺の白山社八幡社で奉納します。 伊那市山寺に伝わるやきもち踊りは、17日(日)正午頃から行われます。

-

清水庵で井上井月を偲ぶ吟行

伊那市とゆかりのある俳人井上井月を偲ぶ吟行が13日に伊那市手良中坪の清水庵で行われました。 吟行には井上井月を偲ぶ句会のメンバーなど7人と長野県シニア大学俳句指導者の羽場桂子さんが参加しました。 清水庵は、井月が句会を行った場所と言われていて、その時の句とされる「旅人も我も数なり花ざかり」の句碑があります。 参加者は境内を散策しながら俳句を作りました。 俳句が完成すると近くの集会場に場所を移し句会が開かれました。 井上井月を偲ぶ句会の髙橋忠さんが「井月を偲ぶ句会の初音かな」、「鐘の音に桜散るなり清水庵」などと参加者が作った句を詠みあげました。 句評をした羽場さんは、「吟行はその時見たものが季語になる。同じ景色を見てもそれぞれ感じ方が違うからおもしろい。」と話していました。 吟行は毎年春か秋に行われていて今年で15回目となります。

-

伊那市と韮崎市が文化交流

伊那市と山梨県の韮崎市との文化交流会が12日に伊那市高遠町の高遠城址公園で開かれました。 文化交流会ではまず、韮崎市文化協会の会員など関係者およそ120人が公園内の新城藤原社で神事を行いました。 新城藤原社は、武田信玄の4男武田勝頼の弟仁科五郎盛信を祀っています。 武田家との縁で昭和49年から伊那市と韮崎市の文化交流会が開かれ、今年で42回目です。 神事の終わりには韮崎市文化協会詩吟部のメンバーが、桜を題材にした詩吟を奉納しました。 神事に続いて伊那市の伊那芸術文化協会と孤軍高遠城伝承会、韮崎市文化協会がそれぞれの地域の踊りなどを披露しました。 秋には、伊那市から関係者が韮崎市で行われる祭りに参加します。

-

箕輪町の春日街道で交通指導

今年に入って3件の交通死亡事故が発生している箕輪町は、15日に春日街道沿いに交通指導所を開設し、ドライバーに安全運転を呼びかけました。 この日は、箕輪町交通安全協会のメンバーなどおよそ20人が、春日街道でドライバーに交通安全を呼びかけました。 箕輪町では今年に入って春日街道での1件を含む3件の交通死亡事故が発生しています。 伊那警察署によりますと、今年に入っての管内の事故の発生件数は、きのう現在で90件で、けが人は109人、亡くなった人は3人となっています。 伊那警察署では、交差点付近での事故が多くなっているので、交差点を通行する際は、安全確認をしっかりして脇見運転をしないようドライバーに呼びかけています。

-

弘妙寺のタカトオコヒガンザクラが見頃

伊那市高遠町の弘妙寺のタカトオコヒガンザクラが見頃を迎えています。 標高1020メートルにある弘妙寺にはおよそ50本のタカトオコヒガンザクラがあり見頃を迎えています。 弘妙寺の田中勲雄住職は「明日には満開になり、来週いっぱいまで楽しめそうだ」と話していました。 また、境内にあるソメイヨシノや枝垂れ桜もこれから順次見頃を迎えるということです。

-

樹齢1000年「権現桜」見ごろ

箕輪町中曽根の樹齢1000年といわれるエドヒガンザクラ「権現桜」が見ごろを迎えています。 権現桜は県の天然記念物に指定されています。 高さは18メートル、幹の周囲は10メートルほどあります。 幹の途中から2つに分かれているのが特徴です。 根元に権現様が祀られていることから、権現桜と呼ばれるようになったということです。 14日、多くの人が訪れ、写真撮影などをしていました。 箕輪町によりますと権現桜の見ごろは19日ごろまでだということです。

-

6月上旬並みの23.7度 花の丘公園でスイセン見ごろ

14日の伊那地域の最高気温は6月上旬並みの23.7度で、今年一番の暖かさとなりました。 伊那市高遠町の花の丘公園です。現在、スイセンが見ごろとなっています。 公園を管理する伊那市振興公社によりますと、例年より4、5日早く10日頃に見ごろになったという事です。 14日の伊那地域の最高気温は、6月上旬並みの23.7度で、今年一番の暖かさとなりました。 暖かさに誘われて園内の八重桜も少しずつ開き始めています。 スイセンの見ごろは4月下旬頃までだという事です。

-

「元気づくり支援金」 上伊那分の選定始まる

市町村や公共的団体が取り組む事業に対して交付する県の「元気づくり支援金」の今年度の採択事業を決める1回目の選定委員会が、14日、伊那合同庁舎で開かれました。 今年度は、県全体で8億5千万円、このうち上伊那には昨年度とほぼ同じ、7,593万円が配分されました。 上伊那での市町村や団体からの要望は53件、約8,200万円となっています。 事業区分別では、産業振興、雇用拡大が23件で4,400万円、教育、文化の振興が9件で880万円、地域協働の推進が7件で1,000万円などとなっています。 堀田文雄上伊那地方事務所長は「地域への思いが強い取り組みを支援していきたい」と話していました。 委員会では、次回21日に事業の採択、不採択を決定し、今月末に採択事業を内示する予定です。

-

高遠城址公園でかっぽれを披露

伊那市高遠町の高遠城址公園で、14日、東京を拠点に活動している大道芸グループがかっぽれを披露しました。 桜が散り始めとなった高遠城址公園で14日、江戸流かっぽれ家元、桜川光江さんとその弟子25人が踊りを披露しました。 高遠町出身の弟子がいた事が縁で毎年桜まつりで披露していて今年で8年目です。 桜川社中が披露したかっぽれは、江戸時代に大阪から伝わった踊りをもとに、大道芸として受け継いでいるものです。 江戸時代末期から明治にかけて、景気が悪かった日本を元気にしようと盛んに踊られていたという事で、現在は祭りなど祝い事の時に披露しているという事です。 花見客は手拍子をしながら楽しんでいました。

-

老松場古墳群で有識者による検証会

伊那市東春近にある老松場古墳群で9日に有識者らによる検証会が行われました。 その結果これまで双円墳とされてきた古墳が、前方後円墳もしくは前方後方墳であることがわかりました。 検証会には県内の古墳研究者などの有識者と地元住民合わせて32人が参加しました。 有識者らは、古墳の高さや時代背景などの観点から、古墳の種類について検証していました。 老松場古墳群は7基の古墳からなり、第1号古墳はこれまで円形が二つ並ぶ双円墳であるとされていました。 去年東春近小学校の6年生が第1号古墳を測量した結果、前方後円墳である可能性が高いことがわかり今回検証が行われました。 第1号古墳が前方後円墳なら上伊那で2例目、前方後方墳なら上伊那で4例目となります。 今後はより細かい調査を行ない、作られた年代などの検証を進めていくということです。

-

伊那市の推奨みやげ品に新たに4品追加

伊那市観光協会が推奨するみやげ品に新たに4品目が追加され3月29日に伊那市役所で登録証授与式が行われました。 新たに推奨みやげ品に登録されたのは(有)石川の「伊那谷のたからものロール韃靼そば味」、「伊那谷のたからものロール米粉味」、伊那市観光㈱の「温泉の素」(高遠温泉)、「温泉の素」(羽広温泉)の4品目です。 伊那市役所で行われた登録証授与式では伊藤正審査委員長から代表者に登録証が手渡されました。 「伊那谷のたからものロール」は伊那谷産の材料にこだわり、味と香りが良いことなどが評価されました。 「温泉の素」は、自宅で楽しめることや、バラ売りができること、伊那らしいデザインなどが評価されたということです。 登録された商品は、今後観光協会のHPで紹介され、登録ステッカーを貼り販売されます。 今回の登録で推奨みやげ品の登録総数は37業者98品目となりました。

-

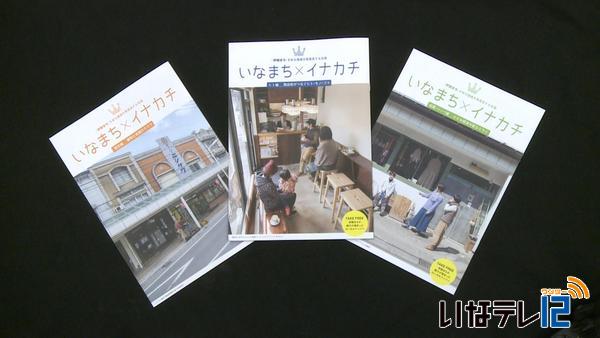

伊那市の商店街の魅力を伝えるフリーペーパー発行

伊那市の商店街の魅力を発信するフリーペーパー「いなまち×イナカチ」が発行されました。 このフリーペーパーは、伊那市の商店街有志で作る「伊那まちの再生やるじゃん会」と伊那商工会議所が発行したもので、12日に編集に関わったメンバーが記者会見を開きました。 フリーペーパーは「歴史編」、「ヒト編」、「起業・リノベ編」の3部構成で、それぞれのテーマに沿って、伊那市の中心商店街の店が紹介されています。 編集に関わったメンバーの多くは移住者で、地元の人たちとは違った目線で魅力が伝えられたということです。 フリーペーパーは各3,000部発行され、伊那商工会館や中心商店街に設置されています。 また、伊那市で起業したい人を集めた参加無料の意見交換会「ローカルベンチャーミーティング」を開くことが発表されました。 5月から毎月第1火曜に開かれ、第1回は5月10日の午後7時からタウンステーション伊那まちで開かれるということです。

-

南箕輪村で新入社員研修会

南箕輪村の企業などに今年度入社した社員を対象とした研修会が13日に南箕輪村商工会館で開かれました。 研修会には役場や村内の企業から22人が参加し、仕事の基本などを学びました。 講師は、長野経済研究所上席コンサルタントの小沢廣行さんが務めました。 小沢さんは、「プロらしさとは、一時的に力を発揮するのではなく継続すること、自分で考え行動できる自立した人間になってください。」などと話しました。 この研修会は、人材育成の支援をしようと南箕輪村商工会などが毎年開いています。 後半には、ビジネスマナーの研修が行われ、参加者はお辞儀の角度や、挨拶の仕方などについて学びました。

-

高遠囃子 満開の夜桜と共演

伊那市高遠町に古くから伝わる高遠囃子を保存継承している桜奏会は12日、見ごろとなった高遠城址公園で演奏を披露しました。 12日は、桜奏会のメンバーが提灯を先頭に太鼓や笛、三味線などを演奏しながら公園内を練り歩きました。 桜奏会では、花見客が訪れるこの時期に伝統の音色を楽しんでもらおうと毎年園内での巡行を行っています。 高遠閣を発着点に桜雲橋を渡り園内を一周するコースで、行きはゆっくりとしたテンポの本囃子を演奏しました。 帰りは、テンポが速く賑やかな帰り囃子を演奏しました。 訪れた観光客たちは、桜色の法被に花笠姿の巡行の様子を写真におさめていました。 桜奏会の北條良三会長は、「満開の城址公園で巡行できてうれしい。訪れた人たちにも城下町の情緒を感じてもらえたと思います。」と話していました。 伊那市によりますと、高遠城址公園の桜は、現在ちりはじめで天候にもよりますが花吹雪も含めて週末まで楽しめそうだということです。

-

高遠町勝間しだれ桜 見頃

伊那市の桜の名所のひとつ、高遠町勝間のしだれ桜が見頃となっています。 13日は、曇がかかるあいにくの天候となりましたが多くの花見客が訪れ咲き誇るしだれ桜の風情を楽しんでいました。 勝間のしだれ桜は樹齢150年を越える古木です。 例年は、高遠城址公園の桜より数日遅れて見頃となりますが、今年は城址公園とほぼ同じ時期に満開となり現在見頃を迎えています。 訪れた観光客は、城址公園とはまた違った、桜の風情を楽しんでいるようでした。 勝間のしだれ桜は、地域住民が年間を通して管理や保護活動を行っていて、周辺にはタカトウコヒガンザクラが植えられ整備が進んでいます。 勝間のしだれ桜は今週いっぱい楽しめそうだということです。

-

山火事予防呼びかけパレード

県や市町村などは、山火事予防を呼びかけるパレードを13日行いました。 13日は、関係者8人が伊那合同庁舎前を出発し、伊那市から辰野町までをまわり火災予防を呼びかけました。 啓発活動は、空気が乾燥し山火事が発生しやすいこの時期に毎年行われています。 長野県では「春は風も強く、人が山に入る機会も増える事から山火事が起きやすい条件となっている。一人一人が山火事を起こさない、起こさせないという気持ちを持ってほしい」と話しています。 今年の上伊那地域での林野火災の発生件数は7件で、被害面積は7.6ヘクタールとなっています。 雪が少なく乾燥した日が続いたこともあり、ここ10年間で件数は最も多かった年に並び、被害面積は最悪だった平成25年の2.75ヘクタールを上回っています。 啓発活動はあすも行われ、伊南地域をまわるということです。

-

みのわ健康アカデミー 55人が入学

箕輪町の熟年者を対象にした健康づくり教室「みのわ健康アカデミー」の今年度の入学式が13日地域交流センターで行われました。 12期生となる今年度は、定員を拡大し過去最多となる55人が入学しました。 男性は23人、女性は32人、最年少は55歳で最年長は74歳、平均年齢は65歳です。 式で、学長の白鳥政徳町長は「3月には元気に満ちた顔で卒業を迎えられるよう、一年間頑張ってください」と話しました。 受講生は、ウォーキングや調理実習を行うほか、保健師や管理栄養士から健康に関する知識を学びます。

-

【信越花便り】 飯山市街地の桜が満開

続いては信越花便りです。 飯山市街地の桜が12日に満開となりました。 飯山市の市街地の様子です。 市街地の桜は12日に満開になりました。 平年より10日ほど早い満開だということです。 飯山城址公園も見ごろを迎え、早速花見に訪れた人の姿がありました。 飯山城址公園では、13日から5月1日まで桜まつりを行っています。 期間中は午後5時から午後11時までライトアップが行われています。

-

7人の作家展示会 「IN Deep 7」

上伊那を中心に活動する7人の作家による作品展示会「IN Deep 7 」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 展示会には、7人それぞれの作品合わせて800点以上が展示されています。 この作品展は、上伊那を中心に活動する作家仲間が集まって初めて合同で開かれました。 アクセサリーやガラス作品、ステンドグラスや写真、陶芸など、様々な作品が展示されています。 会場に訪れた人はそれぞれの作家から作品の説明を受けて展示を楽しんでいました。 7人の作家による作品展「IN Deep 7」は14日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

伊那節を後世に歌い継ぐ

伊那節を歌い継ぎ後世に伝えようと、伊那市の伊那公園で11日、伊那節まつりが行われました。 まつりは、伊那公園にある「伊那節発祥の地」の石碑の前で毎年行われています。 まつりは、伊那商工会議所などが開いているもので、関係者など50人ほどが参加しました。 伊那商工会議所の川上健夫会頭は「伝統ある伊那節の文化をしっかり伝えていく役目がある」と挨拶しました。 この後、特設ステージで伊那節保存会が歌や踊りを披露しました。 伊那節は、古くは「おんたけやま」と呼ばれ江戸時代に権兵衛峠を行き来する時に歌われた馬子唄です。 満開の桜の下で出席者たちは伊那節に見入っていました。

-

伊那商工会議所観桜パーティーで清水まなぶさんミニライブ

長野市出身のシンガーソングライター清水まなぶさんが、11日伊那商工会館でミニライブを行いました。 この日は、伊那商工会議所の観桜パーティーが開かれ、ゲストとして、長野市出身のシンガーソングライター清水まなぶさんがミニライブを行いました。 清水さんは桜にちなんだ曲を披露しました。 会場には、伊那商工会議所の会員およそ200人が訪れ、清水さんの歌に合わせて手拍子をしながら楽しんでいました。

-

箕輪町死亡事故3件 交通指導所開設し人波作戦

今年に入り3件の交通死亡事故が発生した箕輪町は、緊急の交通安全対策委員会を、12日役場で開き、交通指導所を開設することなどを決めました。 箕輪町は、今年に入って3件の交通死亡事故が発生し、7日に「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令しました。 今年の事故で亡くなったのはいずれも高齢者で、大型店の駐車場や主要道路ではねられています。 会議では、交通指導所の開設について提案があり、了承されました。 7日に発生した死亡事故も含め、春日街道での交通事故が多いことから、15日に交通指導所を開設し人波作戦を実施します。 箕輪町の去年の人身事故発生件数は95件で、死亡事故は1件でした。 今年の人身事故発生件数は6日現在18件で、去年の同じ時期に比べて16件減っていますが、死亡事故はすでに3件発生しています

-

伊那市青島の霞堤防桜見ごろ

伊那市美篶青島の霞堤防のソメイヨシノが見ごろを迎えています。 青島の霞堤防から三峰川サイクリング・ジョギングロードにかけておよそ200本のソメイヨシノが植えられています。 伊那市観光協会によりますと花は、15日頃まで楽しめそうだということです。

-

信州高遠美術館 60万人達成

平成4年に開館した伊那市高遠町の信州高遠美術館の入館者の累計が60万人を12日、達成しました。 12日はセレモニーが行われ、60万人目の入館者とその前後1人づつに記念品が贈られました。 60万人目は、千葉県の市川誠三さんです。 白鳥孝伊那市長は、「美術館の中から見た風景は大変に素晴らしい。来年も再来年も友達を連れてきていただけるとありがたいです」と話していました。 60万人目の市川さんは、満開の桜を見ようと高遠町を訪れたということです。 観桜期を中心に、ここ数年は年間でおよそ2万人が訪れていてます。 美術館では現在、特別展として昭和をテーマとしたジオラマ展が開かれています。

-

やきもち踊りを前に当屋祭

伊那市山寺に伝わる奇祭やきもち踊りで使われる道具などを清める当屋祭が11日、伊那市のきたっせで行われました。 当屋祭は、やきもち踊りの6日前に行われていて11日は、保存会や区の役員氏子など20人が出席しました。 当屋祭では、白山社八幡社合殿と書かれた掛け軸や提灯、やきもち踊りの当番を引き継ぐ当屋箱などを清める神事が行われ、無事に奉納できるよう祈願しました。 やきもち踊りは、白山社八幡社の春の例大祭で奉納されているもので、県の無形民俗文化財に指定されています。 保存会の会員が羽織、袴、白足袋姿で足を上げ飛び跳ねるユーモラスな踊りを披露します。 踊りの合間にはアユの串焼きを肴にどぶろくを飲んだりキセルで刻みタバコをふかします。 踊りが終わると踊り手は一斉に鳥居の外に駆け出し逃げ遅れると厄病にかかると言われています。 当屋祭の後、1週間ほど前に出来たどぶろくを酌み交わしました。 踊りの練習も10日から始まっていて、16日には神社境内に大注連縄を張ります。 伊那市山寺のやきもち踊りは白山社八幡社合殿で17日に奉納されます。

-

伊那市東春近で下草を焼く火事

12日の午後1時45分頃、伊那市東春近で下草を焼く火事がありました。 この火事によるけが人はいませんでした。 伊那警察署の発表にによりますと火事があったのは伊那市東春近田原の休耕畑です。 火はおよそ1時間15分後に消し止められましたがおよそ2800平方メートルの下草が焼けました。 伊那警察署では、剪定した枝などを燃やした火が燃え広がったものと見て調べを進めています。 上伊那広域消防本部では、「空気が乾燥しているので火の取り扱いには十分注意いしてほしい」と呼び掛けています。

-

「信州あいさつの日」 西箕輪小であいさつ運動実施

毎月11日は長野県が定める「信州あいさつの日」です。 伊那市の西箕輪小学校では、地域住民や教職員などが児童玄関前に立ち、登校する子供たちに声をかけていました。 11日は地域住民や教職員など10人がのぼり旗を持ち、登校してきた子供たちに声をかけていました。 信州あいさつ運動は大人から子供たちへ挨拶を交わすことで地域ぐるみで健全育成を応援しようと平成26年から始まりました。 伊那市では、あいさつ運動をより多くの人に知ってもらおうと年度初めの今月、県下一斉の運動実施に参加しました。 市では今後、学校やPTA,地域住民の協力を図りながら、あいさつ運動を広めていきたいとしています。

-

南信工科短期大学 開校

ものづくりに必要な技術者を養成する長野県南信工科短期大学校の開校式が11日行われました。 11日は、県や南信地域の市町村関係者、産業界などからおよそ100人が出席し南信工科短大の開校を祝いました。 開校式で阿部守一長野県知事は、「南信工科短大では、これからの長野県の産業を支えるスペシャリストを養成し、共同研究など企業との連携をはかり、長野県の発展に貢献していきたい」と式辞を述べました。 南信工科短大は、製造業分野で即戦力となる技術者を養成しようと長野県が伊那技術専門校の校舎を活用し開校しました。 開校式のあと関係者によりテープカットが行われ、出席者はあらたに整備された学校施設を見学しました。 職員は、授業で使用する金属を複雑な形状に加工できる機械や、最新のレーザー加工機などについて説明していました。 南信工科短大の整備の総事業費はおよそ18億円です。

911/(日)