-

都立北園高校 全国植樹会場整備

東京都板橋区の都立北園高校は、6月5日の全国植樹祭のサテライト会場になっている伊那市ますみヶ丘平地林の整備作業を11日行いました。 この日は、生徒たちが伐採された枝や丸太などを除去する作業を行いました。 都立北園高校は、西春近自治協議会と森林の里親協定を締結していて、平成22年度から、伊那市内で森林保全活動を行っています。 今回は、2年生320人が、今日から13日までの3日間市内で合宿し、森林整備を行います。 作業を行ったのは、6月5日に行われる全国植樹祭のサテライト会場となっているますみヶ丘平地林です。 もともとはアカマツ林ですが、アカマツを木材利用のため伐採し、植樹祭で広葉樹を植える予定です。 伐採された枝などが、会場内に積んだままになっているため、北園高校の林業活動の中で、整備作業を行うことになりました。 都立北園高校では、13日までの滞在期間中、信州大学の学生との意見交換会や、ますみヶ丘平地林での植樹などを予定しています。

-

高尾町ふれあい広場

伊那市山寺の高尾町で恒例のふれあい広場が8日に開かれました。 ふれあい広場は、高尾町社会福祉協議会が毎年開いていて、20年ほど前から続く行事です。 8日は、住民およそ70人が集まりました。 イベントでは、笑い療法士の城取茂美さんが講師を務め、母の日にちなんだ話しなどで会場は笑いに包まれていました。 高尾町社協の守屋あつ子会長は、「参加者の笑顔が沢山見られてうれしかった。楽しく健康に過ごせるよう今後も定期的にイベントを計画していきたい」と話していました。

-

西箕輪診療所 新施設誘致

伊那市が運営する国保西箕輪診療所が廃止され、新たに県厚生農業協同組合連合会が運営する診療所を誘致することがわかりました。 これは、10日に開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。 伊那市国保西箕輪診療所は昭和29年に開業しました。 報告によりますと、今の医師が長期的な継続勤務が望めない他、今後の医師確保が厳しい状況だということです。 経営状況は平成17年度から赤字の状態が続いています。 こうしたことから、県厚生農業協同組合連合会が運営する診療所を誘致する考えです。 みすず寮や訪問介護ステーションすずたけなど市内あわせて16施設を運営しています。 用地については、地元要望を踏まえ今年の秋ごろまでに決定したい考えで、現在の診療所の利用については検討し、利用しない場合は市が取り壊すとしています。 5月中に、基本合意書の取り交わしを行う予定で、設立後の運営については県厚生農業協同組合連合会がすべて行い、市から補助金などの負担はしないということです。 新しい診療所は、平成29年4月に建設が始まり、早ければ秋ごろの開業を目指したいとしています。

-

珍しい五月人形の押し絵雛

伊那市富県北福地の酒井丈次さん宅で、古い押し絵雛が飾られています。 押絵雛は、妻かつ子さんの父勝雄さんが明治44年に生まれた誕生祝いで貰った人形だということです。 酒井さん宅では、毎年4月下旬から5月いっぱい飾っているということです。 押し絵雛は、綿を包んだ布地を人物に型どり、厚紙に張り付けた人形で明治から大正にかけて作られたということです。 トラを退治する加藤清正を始め平安中期の書家、小野道風、学問の神様とされる菅原道真など高さ30センチあまりの人形、24点を三段に飾っています。 珍しい人形があると聞いて、この時期になると酒井さん宅には地元住民が足を運んでいます。 押し絵雛は、5月いっぱい酒井さん宅に飾られるということです。

-

恩徳寺クロユリ見ごろ

南箕輪村沢尻の恩徳寺で、クロユリが見ごろを迎えています。 恩徳寺の先代の住職が育てていたものを徐々に増やし現在では200株ほどになったということです。 花は天候にもよりますが、あと一週間ほど楽しめるということです。 恩徳寺では、他にシャクナゲも見ごろを迎えています。 およそ70本のシャクナゲが植えられていて、恩徳寺では「この時期しか楽しめない花を多くの人に見て欲しいです」と話していました。

-

伊那市新産業技術推進協議会11日に設置

市議会全員協議会では、官民協働による伊那市新産業技術推進協議会を11日に設置することが報告されました。 これは、新たなビジネスチャンスの創出と最先端技術産業の育成を図るため設置されるものです。 情報技術を活用した農作業の労力軽減を図るスマート農業やドローンを活用した南アルプスの食害対策、教育格差の解消をすすめるICT教育の3つの分野で研究を行います。 事業は5年間で、地元企業の活性化を図り新たな起業支援や異業種からの参入促進に結びたいとしています。

-

箕輪町・南箕輪村 県町村会通して熊本県に義援金

箕輪町臨時議会が10日に開かれ、地震で被災した熊本県への義援金145万円を盛り込んだ一般会計補正予算案が全会一致で可決されました。 義援金は、県の町村会が決める人口区分によって金額の目安が定められていて、箕輪町は145万円を町村会を通して熊本県に送ります。 議員から「義援金以外に物的支援・人的支援については、町としてはどのように考えているのか」という質問がありました。 白鳥政徳町長は「人的支援については、要請があった場合1人の職員を派遣できると町村会に伝えた。時期場所など必要に応じて派遣する予定です」と答えました。 また、南箕輪村でも村議会臨時会が9日に開かれ、熊本地震への義援金115万円を盛り込んだ一般会計補正予算案が全会一致で可決されました。

-

箕輪町の松島美容室 地域貢献で出張ヘアカット

箕輪町松島に本店を置く松島美容室は地域貢献の一環で、無料の出張ヘアカットを9日に伊那市の伊那養護学校で行いました。 美容室の定休日を利用して、従業員35人がボランティアで伊那養護学校を訪れました。 松島美容室では地域貢献の一環で毎年、伊那養護学校での出張ヘアカットを行っています。 この日は、小学部1年生から高等部3年生までの児童と生徒75人が好みの髪型にカットしてもらいました。 松島美容室は、箕輪町に4店舗、伊那市と駒ヶ根市にそれぞれ1店舗美容室があり、松島の本店の創業は昭和36年です。 創業者で相談役の関元子さんは、「地域の皆さんのおかげで55年間店を続けてこられた事に感謝し、恩返しとしてこれからもこの活動を続けていきたい」と話していました。

-

満光寺で花祭り法要

釈迦の誕生を祝う花祭り法要が、伊那市高遠町の満光寺で9日に行われました。 満光寺の花祭り法要は、高遠町と長谷にある26の寺でつくる東部仏教会が毎年行っています。 釈迦の誕生日は4月8日とされていますが、東部仏教会では毎年月遅れの5月8日に行っています。 この日は高遠保育園と長谷保育園の園児45人が招かれ、釈迦の像に手を合わせ、甘茶をかけて供養していました。

-

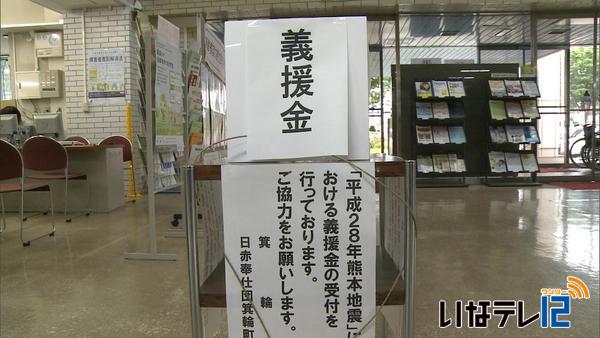

箕輪町 熊本地震義援金1回目の送金

箕輪町は、5月8日までに役場に届けられた熊本地震の被災地への義援金、24万9,698円を、9日に日本赤十字社に送金しました。 箕輪町役場1階玄関前には、熊本地震の被災地支援として募金箱が設置されています。 8日までに町へ届けられた義援金の合計は、24万9,698円になったという事です。 4月18日から義援金の受付を始め、9日、日本赤十字社長野県支部に1回目の送金を行いました。 箕輪町役場では、引き続き義援金の受付を行っています。

-

高野連審判員が指導 審判講習会開催

上伊那の中学校野球部顧問でつくる上伊那中学校体育連盟軟式野球専門委員会は、初めて高野連の審判員招をき、審判講習会を1日伊那市内で開きました。 これは、上伊那の小学校から高校の野球関係者が連携し開かれたものです。 今回は審判の技能向上を目的に、高野連の審判員が初めて中学校の野球部顧問や保護者を指導しました。 講師を務めた高野連の審判員は上伊那在住の3人で、ストライクゾーンや、球審のジャッジする姿勢などを教えていました。 基本的な動作を教わると、参加者は5人一組となり、球審の練習をしました。 参加したある保護者は、「今まで自己流でやっていた部分があったが、正しい姿勢など理解する事ができました」と話していました。

-

春日公園で桜の苗木植樹

伊那市西町の商店主などでつくるルネッサンス西町の会は、9日に春日公園で桜の苗木の植樹を行いました。 植樹祭には伊那市の竜南保育園と竜西保育園の園児合わせて45人が招かれました。 園児はそれぞれの保育園に分かれ、順番にソメイヨシノの苗木に土をかぶせていきました。 ルネッサンス西町の会では住民から愛される場所にしようと平成16年から毎年春日公園で桜やツツジの植樹を行っています。 今日はソメイヨシノの苗木5本を植えました。 ルネッサンス西町の会ではこれからも地域の活性化の為にイベントの企画や情報発信などの活動を続けていきたいとしています。

-

鮎釣り解禁前に稚魚を放流

天竜川漁業協同組合は6月の鮎釣りの解禁を前に、鮎の稚魚の放流を9日から始めました。 初日の9日は漁協前の天竜川で放流しました。 放流した稚魚は1月にふ化させたもので体長は8センチほどです。 友釣りが解禁となる6月18日には、20センチ位に成長するということです。 天竜川漁協では、大水などで川が荒れないよう今シーズンの天候に期待しています。 放流は、天竜川とその支流で24日までに20回行う予定です。 放流する稚魚の量は3・5トンで、43万尾になるという事です。 天竜川の鮎釣りの解禁は6月18日の午前6時です

-

信州みのわ花街道推進協議会 熊本地震の義援金届ける

信州みのわ花街道推進協議会は、熊本地震の被災地への義援金3万234円を、9日、箕輪町へ届けました。 唐澤荘介会長が役場を訪れ、白鳥政徳町長に義援金、3万234円を手渡しました。 信州みのわ花街道推進協議会では、箕輪町の県道与地辰野線沿線でハナモモの育成を行い、ウォーキングなどを楽しむ「花街道まつり」を毎年行っています。 今年は、上古田公民館前に募金箱を設置したところ、イベント参加者などから3万234円が集まったという事です。 義援金は、箕輪町役場に届けられた他の義援金と一緒に被災地へ届けられるという事です。

-

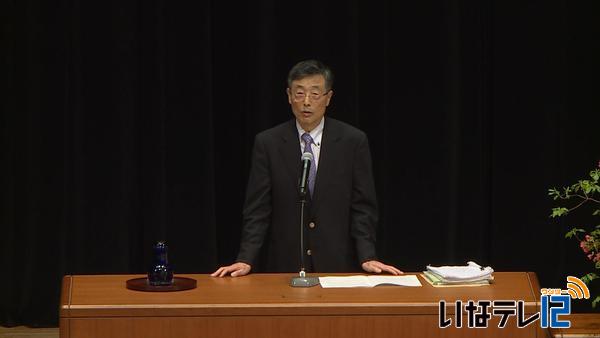

市議会議長に黒河内さん就任

2年間の申し合わせ任期の満了に伴う伊那市議会の議長選挙が9日行われ、新しい議長には黒河内浩さん、副議長には平岩國幸さんが選ばれました。 9日市議会臨時会が開かれ議長選挙が行われました。 これまで3期6年議長をつとめていた無所属の伊藤泰雄さんと、無所属の黒河内浩さんが立候補しました。 所信表明で伊藤さんは6年間の実績による国などとの繋がりを強調し、黒河内さんは人事の刷新による新たな議会づくりを訴えました。 選挙は全ての議員21人の投票で行われ12対9で黒河内さんに決まりました。 黒河内さんは63歳で、旧伊那市時代から数えて4期目です。 就任の挨拶で黒河内さんは、「意見交換の充実や政策提言を行えるよう、定期的に議員同士の討論会を開催していきたい」と話しました。 また、政策研究や合併の効果を検証する「事業点検評価特別委員会」と、道路整備や人口増加策などを話し合う「地域創生特別委員会」を設置したいとしています。 副議長は無所属の平岩國幸さんに決まりました。 副議長となった平岩さんは78歳で、現在3期目です。 平岩さんは「自己研さんと自己啓発を行い、常に政策提言を行える議会にしていきたい」とあいさつしました。 正副議長の任期は申し合わせにより2年間となっています。 また常任委員会の構成も決まり総務文教委員会委員長には唐澤千明さん。 社会委員会委員長には飯島光豊さん。 経済建設委員会委員長には唐澤稔さん。 議会運営委員会委員長には宮島良夫さんが決まっています。

-

南箕輪村「生涯学習施設」 概要示す

南箕輪村は、南箕輪中学校の敷地内に今年度建設予定の「生涯学習施設」について、学校の特別教室棟としての機能も備えたパソコンルームを設置するなどとする概要を9日に示しました。 生涯学習施設は、南箕輪中学校南側の駐車場となっているスペースに建設される事になっています。 木造2階建てで、今年度当初予算に事業費2億1,500万円を計上しています。このうち、建設工事費は1億9千万円を見込んでいます。 中学校の特別教室棟の機能を備え、1階は技術室、2階はタブレット端末を活用したICT教育を行うパソコンルームを設けます。 住民の生涯学習の場として一般の利用もできます。 村では今年7月を目途に着工し、来年3月末までの完成を目指します。

-

信州かやの山荘で毒キノコを学ぶ講座

箕輪町の信州かやの山荘で、毒キノコの種類を学ぶ講座が、8日に開かれました。 講座には、箕輪町内や諏訪などから8人が参加しました。 講師は、かやの山荘管理人で長野県きのこ鑑定士の伯耆原尊さんがつとめました。 かやの山荘では毎年、食べられるキノコを学ぶ講座を開いていますが、今回は初めて毒キノコのみを学ぶ講座を開きました。 伯耆原さんによりますと、県内には全部で826種類のキノコがあり、そのうち毒キノコは95種類だという事です。 かやの山荘周辺には、胃腸障害や幻覚などの中毒を起こすベニテングタケが多く自生しているという事です。 講座は次回6月に開かれ、実際にキノコ狩りをしてキノコの種類を学ぶ予定です。

-

「短歌新潮社」 伊那市高遠町で歌会

短歌の愛好者が集まり月刊誌を発行している「短歌新潮社」は、会員の作品を紹介し学びあう「歌会」を8日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開きました。 長野市に本部を置く短歌新潮は、県内のほか、東京、名古屋、長崎などに22の支部があります。 会員は約300人で伊那支部には12人の会員がいます。 昭和28年から、毎年春と秋に歌会を開いていて、伊那市内で開かれるのは今回が初めてです。 長野市に住む中村昭男編集長が、おととし高遠町を訪れ、自然豊かで歴史ある高遠町を歌会の会場に選んだという事です。 短歌は五七五七七の、五句三十一音でつくる歌です。 歌会では、会員が事前に作った短歌を評者が紹介し講評しました。 今回全部で76首の作品が寄せられ、会員同士の投票などによる審査が行われました。 結果、最高賞に、長野支部の北村多喜子さんの作品「枯れ草にみどりが覗く川岸に佇みて聴く春の水音」が選ばれました。 短歌新潮の歌会は、短歌の学習や会員同士の交流などを目的に開かれていて、あすは、高遠町内の史跡めぐりを行う予定です。

-

西町区 さわやかウォーキング

伊那市の西町区は、新緑を眺めながら市内を歩くイベント「さわやかウォーキング」を、8日に行いました。 イベントには、小学生から70代まで111人が参加しました。 健康づくりと親睦を図ることを目的に毎年新緑の時期に開いていて、今年で13回目です。 途中、区内の狐塚北古墳にある桜の古木について、地域桜守から説明がありました。 参加者らは、伊那文化会館西側公園から伊那西小学校までを折り返すおよそ8キロのコースを、仲間や家族と会話を楽しみながら歩いていました。 西町区では、13日から区民美術展が開かれることになっていて、「行事を通して団結力を高めたい」と話していました。

-

デイサービスセンターゆとり荘 花壇の花が咲き揃う

箕輪町三日町のデイサービスセンターゆとり荘の花壇では、ボランティアが植えたおよそ20種類の花が咲き揃っています。 花壇を整備しているのは、有志でつくる「箕輪ふれあいガーデン」のメンバーで、月に2回手入れをしています。 季節ごと花を植え替えるということで、現在はパンジーやわすれな草などの花が咲いています。 ゆとり荘では、「利用者が季節の移ろいを感じることができて大変ありがたいです」と話していました。

-

南中生徒会 熊本地震の被災地へ義援金贈る

南箕輪中学校の生徒会は、生徒と保護者に呼び掛けて集めた義援金を熊本地震の被災地に贈りました。 6日は、生徒会長の高橋輝くんが南箕輪村社会福祉協議会を訪れ、孕石勝市会長に義援金5万4,308円を手渡しました。 先月28日から3日間に渡り正副会長3人が玄関に立って生徒や授業参観に訪れた保護者に対し募金を呼びかけました。 南中では、毎年秋に行う落穂拾いで、集めた米を販売してその収益を東日本大震災の被災地に贈っています。 今回も、被災地の為に何かしたいという声が生徒たちから上がり、義援金を集めることになりました。 義援金は、熊本県と大分県の被災地に贈られます。 生徒会では、今後も募金以外の活動で被災地を支援していきたいとしています。

-

諏訪形御柱祭に向け 見立ての儀

七年に一度行われる、伊那市西春近諏訪形の御柱祭に向け、4本の御柱を決める見立ての儀が7日行われました。 朝7時、区内の山林に御柱祭の実行委員23人が集まり、木にしめ縄や立て札を取り付けました。 一の柱は幹の周りがおよそ2メートルのモミの木です。 去年10月に仮見立てを行い、前回の7年前の一の柱よりやや細く、まっすぐな木を選んだということです。 野溝正明副委員長がお祓いをしたあと、全員で手を合わせました。 二、三、四の柱は杉の木で、幹の周りは1メートル20センチから1メートル80センチです。 諏訪形の御柱祭は、7年に1度、諏訪大社と同じ年に行われています。 4本の御柱は、6月12日の斧入れ式で伐採され、9月4日に山出し、10月1日に里曳きが行われ、諏訪神社の四隅に建てられます。

-

伊那市の小学校で有毒植物「スイセン」食べ集団食中毒

6日、伊那市内の小学校で有毒植物「スイセン」を食べたことによる集団食中毒が発生しました。 スイセンの球根をノビルと間違えて食べたもので、症状のあった児童と教諭11人は全員快方に向かっているということです。 県の発表によりますと、スイセンを食べたのは伊那市内の小学校1クラスの児童11人と担任の教諭1人の12人で、うち11人が食中毒になりました。 6日、休み時間にノビルと思われる植物を採取し、昼食時に加熱して食べたところ、午後1時頃から嘔吐や吐き気などの症状が出たということです。 ノビルと有毒植物のスイセンの球根を間違えて食べたもので、葉が落ちた状態で持ち込まれたため、見分けがつかなかったということです。 スイセンの葉にはにおいがありませんが、ノビルには特有のにおいがあります。 伊那市教育委員会は、昨夜食中毒のあったクラスの保護者に対し謝罪と経過説明を行い、市内すべての小中学校に注意喚起のメールを送りました。 県では、よくわからない植物は絶対に「採らない、食べない」こと、食べられる山菜の特徴を完全に覚えること、身近な植物をむやみに食べないことなど、有毒植物の食中毒に注意するよう呼びかけています。

-

母の日前にミニブーケ作り

母の日を前に、南箕輪村の農産物直売所ファーマーズあじ~なで7日と8日の2日間、ミニブーケ作りを体験することができます。 店先には、コーナーが設けられ、買い物に訪れた親子連れが体験していました。 使用する花は、アルストロメリアやカーネーションなど上伊那で栽培されたものです。 1セット500円で、4種類の花を選んで専用のポットに入れていきます。 バランスを整えたらラッピングをして完成です。 企画した株式会社グレースでは、「母の日に手作りのプレゼントで日頃の感謝の気持ちを伝えてほしい」と話していました。 ミニブーケ作り体験は、あすも行われ、1日限定200セットとなっています。

-

西駒山草会の山野草展示会

伊那市内の山野草愛好家で作る西駒山草会の展示会が7日と8日の2日間南箕輪村の南原コミュニティセンターで開かれています。 会場にはヤマシャクヤクやアツモリソウなど会員13人が育てたおよそ300点の山野草が展示されています。 斑入りと呼ばれる突然変異で葉に白や黄色のまだら模様が出ている作品が多く並んでいます。 こちらは6年かけて育てたヤマシャクヤクです。 葉の全体にバランスよく斑が入っていて、最高級とされています。 市場に出ると30万円を超える価値があるということです。 西駒山草会の山野草展示会はあすまで南箕輪村の南原コミュニティセンターで開かれています。

-

元最高裁判事那須弘平さん講演会

伊那市出身で元最高裁判所判事の弁護士那須弘平さんの講演会が3日に伊那市の伊那文化会館で開かれ、日本国憲法の歴史的価値について話をしました。 那須さんは日本国憲法の前文の国民主権、恒久平和、国際協調などについて話しました。 また、講演会では「私と憲法」をテーマに、各世代の代表者が発表しました。 このうち伊那弥生ヶ丘高校3年の有賀正和さんは、「今までは政治に興味がなかったが、これからは18才から選挙権が与えられる。他人に流されず自分の意見をしっかり持っていきたい。」と話しました。 講演会は、上伊那の有志でつくる「憲法記念日の集い」実行委員会が企画したもので、憲法制定70周年を迎える今年は1,000人を超える人が話を聞きました。 この講演の模様は6月18日から121チャンネルで放送します。

-

さくらの湯 端午の節句にちなみ菖蒲湯

端午の節句にちなみ伊那市高遠町のさくらの湯では、7日と8日の2日間菖蒲湯の提供が行われています。 さくらの湯の露天風呂には、男湯、女湯ともに菖蒲の束とヨモギの葉が浮かべられています。 さくらの湯では、季節に合わせたイベントを行っていて、今年度第1弾として菖蒲湯を企画しました。 邪気を払い健康長寿に効くとされる菖蒲の束と、美肌効果が期待できるとされるヨモギの葉を湯に浮かべました。 菖蒲湯は8日も行われます。 さくらの湯をはじめとする市内4か所の温泉施設では、伊那市合併10周年企画として5月中は通常大人600円の入館料を500円にしていて、多くの来場を呼び掛けています。

-

高遠城跡案内所 開所

伊那市高遠町の有志でつくる観光案内ボランティアふきのとうの会は、観桜期外に城跡を案内する高遠城跡案内所を3日に開所しました。 3日は会員などおよそ20人が参加し高遠城址公園のグランドゲートで開所式を行いました。 式の後には、おとずれた観光客を早速案内していました。 高遠城は国の史跡や日本100名城に選定されていて、近年城跡を目的にした観光客が増加しているということです。 城跡を詳しく知りたいという要望を受け、伊那市からグランドゲート事務所を借りて、初めて案内所を開設しました。 小田中一男会長は、「高遠城は中世から近世までこの場所で続いた珍しい城です。案内を通じて町の活性化にもつなげていきたいです」と話していました。 今後は、8月を除く11月まで、月に2日間、会員2,3人が案内所に滞在し観光客を案内します。

-

IPM実証実験の農園でミニトマト定植

病害虫や雑草を管理した野菜づくり「IPM」の実証実験を行っている南箕輪村神子柴の、あじ~な農園で6日、ミニトマトの苗の定植作業が行われました。 技術指導にあたっているJA上伊那では、この農法の普及を図り採算ベースに乗せたいとしています。 IPMは農薬だけに頼らず病害虫や雑草を管理するもので、食の安全安心や環境への影響に配慮した農法です。 6日はその実証実験を行っているハウスでJAの職員などおよそ15人がミニトマトの苗を植えました。 ハウスには虫が嫌う赤のネットを張ることでその効果を高めています。 またハウスの外側と内側にシートを張ることで雑草が生えるのを防いでいます。 ほかには害虫の天敵となる虫をハウス内に放したり虫取り板を設置しています。 実証実験は2年目でこれまでにアブラムシは確認されなかったもののダニの発生がみられたということです。 あじ~な農園ではミニトマト以外にパプリカでも実験を行い、5年をかけて病害虫の発生状況や品質コストなどについて検証していく計画です。 技術指導にあたっているJA上伊那ではIPMを上伊那の農家に普及させ採算ベースに乗せていきたいとしています。

-

箕輪町議会があす募金活動

箕輪町議会は熊本地震の復興支援として7日、町内の大型店で募金活動を行います。 6日、木村英雄議長と唐澤千洋副議長が箕輪町役場で記者会見を開き協力を呼びかけました。 募金活動はベルシャイン伊北店と箕輪店、イオン箕輪店の3店舗で行い、日時は7日、午前10時から11時半までです。 町議会議員15人が3店舗に分かれ募金を呼びかけることにしていて目標は10万円以上としています。 町議会では集まった募金に議員の支援金を合わせて熊本と大分の義援金口座に振り込むことにしています。

911/(日)