-

伊那ダイヤモンドツインズ1勝

全国大会に出場している伊那市のミニバスケットボールチーム伊那ダイヤモンドツインズの女子チームは、28日東京都の国立代々木競技場体育館で予選リーグを戦い、48対41で神奈川代表の戸塚ミニバスケットボールクラブに勝ちました。 29日は、決勝トーナメント進出をかけて鳥取県代表チームと戦うことになっています。 結果は、29日のこの時間にお伝えします。

-

駒ヶ根市で出土した神子柴型石器9点 伊那市創造館に寄託

駒ヶ根市下平の遺跡から50年前に発見され民家で保管されていた神子柴型の石器9点が、27日、伊那市創造館に寄託されました。 伊那市創造館で寄託式が行われました。 寄託されたのは、駒ヶ根市下平の小鍛冶原遺跡から出土した黒曜石の槍先8点と石刃1点です。 国の重要文化財に指定されている南箕輪村の神子柴遺跡の石器と同じ特徴をもつ「神子柴型石器」とされています。 これらは、1966年に当時中学生だった駒ヶ根市の下村修さんがみつけたものです。 下村さんはこの発見をきっかけに考古学の道に進みましたが、大学2年の時に海の事故で亡くなりました。 以来、家族が自宅で大切に保管してきたという事です。 この日は弟の下村彰さんと、友人で駒ヶ根市立博物館専門研究員の田中清文さんが創造館を訪れ石器を寄託しました。 創造館には国の重要文化財に指定されている神子柴遺跡の石器が常設展示されています。 この日寄託された石器9点は、この常設展示室で28日から公開されます。 創造館では、神子柴文化を研究し、伊那谷の石器文化を発信していく上で貴重な資料だとしています。

-

今年度末で閉館の女性プラザなど4施設のお別れの会

昭和50年代に建設され、今年度末で閉館する伊那市の女性プラザや勤労青少年ホームなど4施設のお別れの会が、27日に開かれました。 伊那市西町の女性プラザでお別れの会が開かれ、伊那市の関係者や施設の利用団体などが参加しました。 今年度末で閉館となるのは、昭和50年から58年にかけて建設された、西春近のサンライフ伊那と、西町のウエストスポーツパーク管理センター、伊那市勤労青少年ホーム、女性プラザ伊那の4施設です。 これら4施設は、文化団体やスポーツ団体などの練習や交流の場として活用され、平成18年から10年間の総利用者数はのべ50万7千人となっています。 この日は、女性プラザで練習を行ってきた手話ダンスサークルと勤労青少年ホームで練習を行ってきた伊那市民吹奏楽団が記念演奏を行いました。 今年度末で閉館する4施設はいずれも建築から40年ほどが経過し老朽化が課題となっていました。 西町の3施設は、今年の夏に解体される事になっていて、跡地には伊那市の防災センターが建設される事になっています。

-

伊那少年サッカースクール 修了式

伊那市内の小学生が所属するサッカーチーム「伊那少年サッカースクール」の今年度の修了式が、27日、坂下公会堂で行われました。 今年度の修了生は、市内6つの小学校に通う6年生18人です。 式では、山岸孝太郎代表から修了生1人ひとりに、修了証書と記念品が手渡されました。 今年度は、大人数でも仲がよくまとまりのあるチームということで、秋に箕輪町で開かれたもみじカップで優勝しています。 修了生は、指導してくれた監督やコーチ、送り迎えなどでお世話になった保護者に感謝の気持ちを話していました。 山岸代表は、「一緒にやってきた仲間を大切に、新たな道へ進んでください」と、はなむけの言葉を述べました。

-

絵画サークル合同女性作品展

伊那市で活動する3つの絵画サークルの作品展「イーゼル会、クレパス会、葦の会所属合同女性作品展」が24日から伊那市のいなっせで始まりました。 会場には各会所属の女性メンバー17人のパステル画や水彩画、油絵などの作品47点が展示されています。 作品のテーマは自由で、風景や花、人形などが描かれています。 この作品展は、伊那芸術文化協会が女性作家を支援しようと開いたもので、イーゼル会、クレパス会は去年に引き続き2回目の参加です。 今年は葦の会が加わり、去年はなかった油絵の作品も展示されています。 合同女性作品展は29日火曜までいなっせ2階の展示ギャラリーで開かれています。

-

女声合唱団「吾木香」 本番に向け練習

女声合唱団「吾木香(われもこう)」は、4月14日にスイスの合唱団と共演します。 吾木香は、4月14日の本番に向け、去年から練習に励んでいます。 25日も、伊那市のいなっせで通し稽古が行われました。 吾木香は、今回の演奏会に向けて、上伊那地域の合唱経験者26人で去年発足しました。 公演では日本の伝統の歌やクラシック曲など7曲を披露するほか、スイスの合唱団と合同演奏をします。 スイスのアカペラ合唱団「ヴォカペラ・ヴェッティンゲン」は創立30周年を記念して来日します。 合同演奏では、東日本大震災の応援ソング「前へ」を日本語で歌います。 唐木圭子団長は「日本語の美しさと涼やかな響きを大切に、一緒になって歌えるようにしていきたい」と話していました。 公演は4月14日にいなっせで開かれます。 チケットは1人千円で、残りわずかだということです。

-

伊那ダイヤモンドツインズ女子チーム 2年連続全国大会へ

伊那市と南箕輪村の小学生が所属するミニバスケットボールチーム「伊那ダイヤモンドツインズ」の女子チームは、28日から東京都で開かれる全国大会に2年連続で出場します。 23日、チームのメンバー15人と監督などが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に全国大会出場の挨拶をしました。 伊那ダイヤモンドツインズの女子チームは1月に開かれた県大会で優勝し全国大会への出場を決めました。 平均身長の低いチームですが、今年は一人一人のスキルアップを図ってきたという事で、今年の公式戦は、一度も負ける事はありませんでした。 去年の全国大会では決勝トーナメントに進めなかったため、選手らは「今年は全国制覇したい」と目標を話していました。 伊那ダイヤモンドツインズが出場する第47回全国ミニバスケットボール大会は28日から東京都で開かれます。

-

伊那図書館でユカイナ演奏会

伊那市発祥の木の楽器「ユカイナ」を演奏する音楽グループ「ユカイナ♪ソナタ」の演奏会が、26日、伊那図書館で開かれました。 ユカイナは、小型の笛で伊那市の加納義晴さんが考案しました。 26日は、ユカイナ♪ソナタのメンバーら5人が、アニメやドラマの主題歌などおよそ10曲を披露しました。 メンバーは、保育園や老人ホームなどでボランティア演奏を行っている他、今後はイベントなどに出向く出張演奏も計画していて、「ユカイナの音色を多くの人に聞いてもらいたい」と話していました。

-

南アルプス里山案内人 養成講座修了式

長谷地域の自然や文化などの魅力を訪れた人たちに伝える「南アルプス里山案内人」の養成講座修了式が、26日、伊那市長谷で行われました。 26日は、座学講座と実践研修をそれぞれ5回ずつ受講した5人に池上直彦総合支所長から修了証が手渡されました。 伊那市は、南アルプス山麓一帯の魅力を発信し定住促進に繋げていこうと、 今年度から「南アルプス里山案内人養成講座」を開催しています。 修了証を受け取った受講者は、案内役となり講座を通して学んだ成果を披露していました。 修了生の1人伊那市の兼子陽子さんは、木や石に目のシールを貼り、視点を変えて物を見る遊びを紹介しました。 修了生は、実践研修などをさらに規定の回数を行うと里山案内人として登録することができます。 伊那市では、将来的にはエコツアーやジオツアーを案内人自らが企画するような仕組みをつくっていきたいとしています。

-

伊那公園にぼんぼり設置

桜のシーズンを前に、伊那市中央の伊那公園で26日、ぼんぼりの飾りつけが行われました。 市民有志でつくる伊那公園桜愛護会のメンバー35人が、きょうとあすの2日間で400個のぼんぼりを飾り付けます。 伊那公園には13種類およそ430本の桜が植えられています。 桜愛護会によりますと、メインとなるタカトオコヒガンザクラやソメイヨシノの開花は4月4日から5日、見ごろは10日頃になるということです。 点灯式は来月1日に行われます。 10日には桜まつりが開催され、公園内に出店が並びステージイベントが行われるほか、伊那谷名物珍味弁当が販売されます。

-

信濃グランセローズが南箕輪村でキャンプ

ルートインBCリーグ信濃グランセローズは、25日から27日まで南箕輪村でキャンプを行っています。 信濃グランセローズは球団設立時から毎年南箕輪村でキャンプを行っていて、今年で10年目です。 26日は日本ウェルネススポーツ大学と練習試合をし、試合の前には南箕輪村の唐木一直村長による始球式が行われました。 試合ではグランセローズの打線が好調で、着実に得点を重ねていました。 結果、11―2でグランセローズが勝利しました。 信濃グランセローズのキャンプはあすまでで佐久コスモスターズとの試合が予定されています。 今シーズンの開幕は4月9日で、5月29日と7月10日には大芝公園野球場で公式戦が行われます。

-

富県北福地 御柱の見立てと山出し

4月3日に里曳きと建て御柱が行われる伊那市富県北福地で、26日、御柱の見立てと山出しが行われました。 見立て式では、一之柱から四之柱までの御柱4本が決まり、清めの神事を行いました。 北福地の御柱は、起源は分からないということですが氏子が代々行っていて、平成4年からは区をあげて実施しています。 見立てが終わると、安全を祈願する木遣りが奉納されました。 1番太い1之柱が切り倒されると、ロープをくくりつけ集まったおよそ50人が力を合わせて斜面から引きあげます。 木遣りの掛け声に合わせ、直径40センチほどの御柱が引き上げられました。 引き上げられた御柱は、氏子らによって木の皮がむかれ、北福地集落センターに安置されます。 4月3日の正午からは里曳きが行われ、北和田集会所から諏訪社までの600メートルを曳行します。 その後、午後2時30分からは建て御柱が行われることになっています。

-

東春近南部保育園で閉園式

伊那市の保育園整備計画により、今年度で閉園となる東春近南部保育園で25日に閉園式が行われました。 式には園児42人と保護者、地域の人や歴代の園長が出席しました。 保育園の職員が作ったスライドが流され、思い出の映像を園児と出席者は懐かしそうに見ていました。 最後に園児全員で歌を歌って66年の歴史に幕を閉じました。 東春近南部保育園は昭和16年に東春近の宗福寺の敷地内に宗福保育園として発足しました。 昭和33年に東春近南部保育所として認可され昭和62年に現在の場所に移転しました。 今年度伊那市の保育園整備計画により、東春近中央保育園と統合され4月から東春近保育園として新しいスタートを切ります。 今年度伊那市ではこの他に高遠第1保育園と高遠第4保育園が統合により閉園となり、高遠保育園となります。

-

東みのわ保育園の園児が保育園の歌に合わせて振付

箕輪町の東みのわ保育園の園児は、保育園の歌に合わせて振付を考えました。 25日は、園児29人が振付を披露しました。 東みのわ保育園は、長岡保育園とおごち保育園が統合して、2014年8月に開園しました。 開園に合わせて作られた歌に、職員と園児が振付を考え、去年の秋から行事などで披露しています。

-

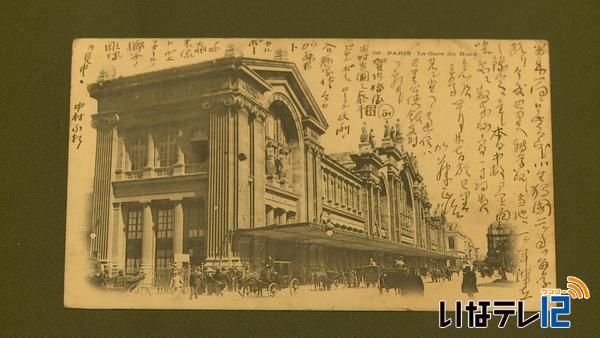

中村不折生誕150年記念 特別展

明治から昭和にかけて活躍した書家で画家の中村不折の生誕150年を記念した特別展「己を広げ 己を高め」が、伊那市高遠町の歴史博物館で始まりました。 中村不折は、明治から昭和にかけて書や西洋画で活躍し、幼少期を高遠町で過ごしました。 今年の8月で不折が生誕150年を迎えることから、伊那市では様々なイベントを予定していて、今回の特別展はそのうちの1つです。 この日は、関係者15人が出席し、テープカットが行われました。 会場では、不折の生い立ちを4つのテーマごとに分け、書や掛軸などおよそ70点を展示しています。 こちらは、初公開の絵はがきです。 不折がパリに留学していた時に、母の実家のいとこに宛てて書いたものだということです。

-

県道芝平高遠線の通行止め 4月1日から一部解除へ

3月16日に発生した土砂崩落のため全面通行止めとなっていた、伊那市高遠町の県道芝平高遠線は、来月1日から一部通行止めが解除となります。 高遠城址公園近くの県道芝平高遠線では、3月16日に土砂崩落が発生し全面通行止めとなっています。 今週から応急工事としてモルタルを吹き付ける作業を行い、3月中に工事が完了する見込みとなったため、4月1日から通行止めを一部解除するということです。 期間は4月1日から10日までで片側車線のみ通行可となります。 平日は午前9時から午後5時まで、土日は午前6時から午後6時までで、夜間は全面通行止めになります。 11日以降は現場の状況を見て、全ての規制を解除するか判断するということです。 この道路は桜まつり期間中、市内に行く人が利用していて、例年片側の規制が行われています。 伊那建設事務所では、高遠城址公園を出て戻るためのルートは他に2つあるため、大きな混乱が起こることはないとしています。

-

信大農学部が羊を遊休農地対策で活用へ

南箕輪村の信州大学農学部では大学で飼っている羊を遊休農地対策として伊那市高遠町藤沢で放牧する計画です 信大農学部では現在およそ30頭の羊を飼育しています。 色の黒いサフォークは肉用種、白いフライスランドは乳用種で信大農学部の農場で飼われている羊は飼育や管理について学ぶ学生の実習用として使われています。 信大農学部動物行動管理学研究室の竹田謙一准教授は遊休農地へ羊を放牧することによる効果について研究しています。 竹田准教授は「羊を放牧することで遊休農地を再生するとともに野生鳥獣による農作物の被害減少につなげていきたい。」と話していました。 竹田准教授は伊那市高遠町藤沢で羊を使った遊休農地対策を計画していて、その効果を検証していくとしています。

-

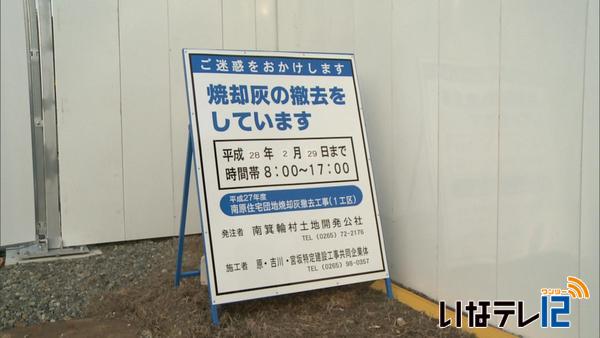

三重県伊賀市の業者に焼却灰の処分委託

南箕輪村の南原住宅団地に埋め立てられていた焼却灰について処分を委託するのは三重県伊賀市の業者に決まったことが25日分かりました。 これは伊那市役所で開かれた伊那中央行政組合議会全員協議会で報告されたものです。 処分を委託するのは三重県伊賀市の三重中央開発株式会社で処分予定数量はおよそ5,200トン、うち焼却灰は1,800トンとなっています。 焼却灰受け入れにあたり無害化処理の実証実験があり基準を下回ったことから地元自治体の承認と搬入許可が得られたということです。 撤去工事は今年度から平成29年度にわたるものと見込まれていて事業費は3億2,000万円となっています。

-

伊那中央病院 里帰り出産受け入れ再開へ

伊那中央病院は現在中止している里帰り出産の受け入れについて今年7月1日以降の分娩を予定している人を対象に再開する方針です。 これは25日伊那市役所で開かれた伊那中央行政組合議会全員協議会で川合博院長が報告したものです。 受け入れ再開は、来年度から伊那中央病院で医師が1人増えるほか平成22年と27年に駒ヶ根市と伊那市で民間の産婦人科の病院が開院したことによるものです。 増員となる医師は信大病院からの派遣でこれによりこれまで常勤医3人嘱託1人から常勤医4人嘱託1人となります。 伊那中央病院では分娩件数の増加にともない平成20年4月から里帰り出産の受け入れを中止してきました。 分娩件数のピークとなる平成20年度は年間1170件でしたがその後改善傾向となり平成27年度は2月までで711件となっています。 伊那中央病院の里帰り出産の受け入れは、7月1日以降に分娩を予定している人が対象で5月ごろから妊婦検診を開始するとしています。

-

箕輪町の保育園で一斉に卒園式

箕輪町の8つの保育園で24日に一斉に卒園式が行われました。 このうち三日町保育園では、20人の園児が卒園しました。 式では大槻しのぶ園長から一人一人に卒園証書が手渡されました。 証書を受け取った園児は小学校に行って頑張りたいことを発表しました。 大槻園長は「保育園生活を通して皆さんの心には優しさ、勇気、友達の3つの花が咲きました。この花を大切に小学校へ行っても頑張ってください。」と呼びかけました。 箕輪町では今日8つの保育園で、241人の園児が卒園しました。

-

伊那公園のロトウザクラが見ごろ

伊那市の伊那公園のロトウザクラが見ごろとなっています。 公園を管理する中央区によりますと、現在5分から8分咲きで、見ごろは今月いっぱいだという事です。

-

上伊那地区企業説明会 129人が参加

来年春に大学や短大などを卒業する学生を対象にした企業説明会が24日に伊那市のいなっせで開かれ129人の学生が説明を受けました。 説明会は、商工団体や行政などでつくる「上伊那地域若者人材確保連携協議会」とハローワーク伊那が開いたものです。 この日は、製造業、建設業、小売業など、上伊那の60社が説明を行い、学生は去年より35人少ない129人が参加しました。 進学で県外へ出た学生にも地元企業に目をむけてもらおうと去年から説明会に合わせて新宿から伊那市までの無料の バスを運行していて、この日は5人の学生が利用したという事です。 去年8月1日だった企業の選考開始日が、今年は6月1日に前倒しされていて、学生が面接までに企業の情報を収集できる期間が2か月短くなっています。 ハローワーク伊那では学生、企業にとって短期決戦となるとして複数の企業から一度に効率的に話がきける説明会などを有効に活用してもらいたいとしています。 次回は4月9日(土)に東京の新宿エルタワーで「伊那谷就職説明会」が開かれ、上伊那の地元企業30社が参加する予定です。

-

南箕輪村 空き家対策検討委員会が発足

南箕輪村は、村内の空き家に関する対策や利活用を図るための対策検討委員会を、24日に設置しました。 1回目の委員会が開かれ、唐木一直村長から委員9人に委嘱書が手渡されました。 委員会は、住民の代表や不動産に関する専門家などで組織されています。 この日は村から空き家の調査結果について報告がありました。 村内12区に依頼して提出された空き家状況の結果と村の税情報をもとに取りまとめを行いました。 結果、空き家と思われる家屋は151戸あったという事です。 このうち、児童、生徒の通学路に面している空き家、35戸について、安全確保のための目視調査を実施しました。 外壁や屋根の破損など建物の状況や景観、生活環境などのチェックリストを作成し点数の高いものを危険度が高いものとして一覧を作成しました。ほとんどの家屋に危険はなかったものの、危険度が100点を超えたものが4戸あったという事です。 村では、今後、さらに情報収集を進め正確な実態の把握を進めるとしています。 また空き家の利活用については来月、所有者に賃貸や売買の意思があるか意向調査を実施し、来年4月以降に空き家バンクの運用を開始する予定です。

-

小さな親切運動で車いす寄贈

小さな親切運動上伊那支部は、発足20周年を記念して、伊那市社会福祉協議会などに、車いすを寄贈しました。 17日は、小さな親切運動上伊那支部の山田 益(ます)支部長らが、伊那市福祉まちづくりセンターを訪れ、市社会福祉協議会の伊藤隆会長に車いす5台を送りました。 小さな親切運動上伊那支部は、平成7年に設立し、現在は78事業所が加盟しています。 5年ごと、記念事業を行っていて、今回、上伊那8市町村の社協に、合わせて20台の車いすを送りました。 伊那市社協では、車いすを市内4つのデイサービスセンターで活用するということです。

-

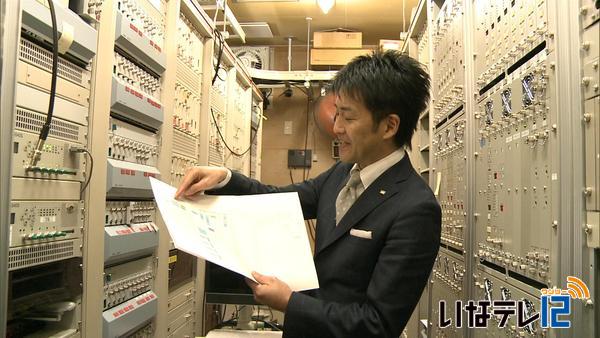

伊那ケーブルテレビ FTTH化4月から

伊那市西町の伊那ケーブルテレビジョン㈱は局舎から加入世帯までの全てを光化するFTTH化工事を4月から始めます。 24日は、向山賢悟社長や施工業者などが、坂下神社で工事の安全を祈願しました。 伊那ケーブルテレビは、伊那市、箕輪町、南箕輪村の2万6000世帯が加入していて、加入率は65%です。 伊那ケーブルテレビの現在のセンター設備です。 光ケーブルと同軸ケーブルを組み合わせたシステムでサービスを行っていますが、設置から15年を経過するものもあり、FTTH化を行うことになりました。 FTTHは、ファイバー トゥー ザ ホーム の略で、局舎から加入世帯までを繋ぐすべてを光化する工事です。 これにより、BS放送がパススルーで見られるようになり、高速インターネットが提供できるようになるほか、2018年に実用放送が予定されている高精細の4K放送にも対応が可能となります。 FTTH化の工事は、4月から旧伊那市エリアを皮切りに、2019年まで順次行われ、早いところでは、今年の秋からサービスをはじめます。 事業費は30億円を見込んでいます。 FTTH化に伴う料金の値上げなどは予定していません。 なお、県内で、エリアを全面的にFTTH化するのは伊南エリアのエコーシティ・駒ヶ岳に続いて、伊那ケーブルテレビジョンが2例目となります。

-

体験交流「やってみらっし」竣工式

伊那市西箕輪のみはらしファーム内に、そば打ちやパン作りなどの体験ができ、来園者の無料休憩所としても利用できる「体験交流の家 やってみらっし」が完成し、24日竣工式が行われました。 みはらしファーム内に完成したのは、総面積520平方メートルの木造平屋建ての建物です。 農山村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、1億2300万円余りをかけて建設されました。 この工式が行われ、施設で調理が体験できるそばやおやきなどが振舞われました。 施設では、そば打ち、パン作り、豆腐作り、草木染など13の体験メニューが用意されています。 滞在時間ごとに2時間から30分までのコースが選べるようになっています。 雨天でも対応可能で、200人が収容できます。 参加者は、早速体験していました。 みはらしファームは、平成11年にオープンしました。 権兵衛トンネルが開通した平成18年には年間70万人が訪れましたが、ここ数年は来客数が減少傾向にありました。 やってみらっしは、4月1日オープン予定で、1日、2日、3日は、オープニングキャンペーンとしてすべての体験が無料となっているほか、米や無料券などが当たる抽選会も予定しています。

-

60歳の節目祝う 箕輪町還暦祝

新年度に60歳になる人が一堂に会する第60回箕輪町還暦祝いが23日、箕輪町の伊那プリンスホテルで行われました。 還暦祝いは町内で60歳を迎える人たちでつくる実行委員会が開いたもので今回で60回を数えます。 対象は昭和31年4月2日から32年4月1日生まれの人たちで107人が集まりました。 還暦祝実行委員会の小松孝寿実行委員長は「ここまでくるまでに様々な苦難苦境があったと思います。 人生80年といわれるなかこれから希望を持って生きていきましょう。」とあいさつしました。 還暦を迎えた107人は人生の節目を迎えたことを互いに喜びあい今後の地域での活躍を誓っていました。

-

買い物弱者支援 情報と課題共有へ

移動販売の事業者や地域、ボランティアなどが情報を共有し一体となって買い物弱者対策に取り組むネットワークの初会合が22日伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。 買い物弱者支援ネットワークは伊那市社会福祉協議会の呼びかけで開かれ、市内で移動販売を行う団体や民生児童委員、市の職員などおよそ40人が参加しました。 参加者は、手良、富県、高遠町、西箕輪の4つのグループに分かれ、現状や今後の支援の在り方について意見を出しました。 民間事業者による移動販売が実施されている西箕輪の住民からは「移動販売の日時や場所の周知が住民に届いていない」との意見が出されていました。 事業者からは「周知には区や行政の協力が必要で、地域との関わりづくりが課題だ」と話していました。 富県のグループでは、地区内に商店があればお年寄りは気軽に行け交流の場になると話していました。 市内の高齢者の人口はおよそ2万人で、このうち高齢者の一人暮らしは3417世帯あり年間におよそ200世帯のペースで増加しているという事です。

-

伊那市 空き家バンク登録支援強化へ

伊那市は来年度から移住定住促進に向け、空き家バンク登録支援を強化していきます。 市では高遠町や長谷に加え、さらに田舎ぐらしモデル地域の新山で空き家を確保し移住定住につなげようと来年度、支援策を強化します。 新たな補助として登録物件の所有者には、契約成立時に報奨金として10万円を支給するとしています。 また、新山では登録物件の所有者に対し増改築や修繕費用として上限150万円の補助が新設されます。 市では、これらの事業費としておよそ4800万円を来年度予算に盛り込んでいます。 伊那市の白鳥孝市長は23日開かれた定例記者会見で、空き家バンクの登録支援を全市に広めていきたい考えを示しました。 市では、全市での空き家バンク登録推進に向けた事業費を含む補正予算案を6月の議会に提出するとしています。 平成22年度から高遠町や長谷で始まった空き家バンク制度のこれまでの登録物件数は、のべ46件あり、成約に至ったのは30件だという事です。

-

高遠第二第三保育園の存続と未来を考える会 定住促進へ

伊那市高遠町の「高遠第2・第3保育園の存続と未来を考える会」は、来年度、移住者向けの冊子の作成やさらなる空き家の確保など、定住対策に向けた活動に取り組みます。 22日は荒町公民館で今年度の総会が開かれ、来年度の事業計画などについて報告がありました。 来年度の高遠第2・第3保育園の園児数は、休園となる23人を下回る見込みでしたが、考える会の活動により25人を確保できる見通しとなり、保育園の存続が決まりました。 考える会では、移住定住を推進することで園児の確保をすすめていて、高遠第2・第3保育園の来年度の園児の半数以上が移住定住者の子どもだということです。 考える会では、会の名称を「高遠第2・第3保育園と地域の未来を考える会」に改め、2つの部会を設けて定住対策に取り組むとしています。 「空き家部会」では、移住希望者と空き家の大家の仲介を進め、空き家の確保数増に取り組むということです。 現在3軒の空き家を確保していて、そのうち1軒では、1家族が今月から生活を始めています。 また「広報部会」では、移住定住希望者向けの冊子を作成する計画です。 冊子には、保育園や小学校の情報、実際に移住してきた人の紹介ページも設け、1,000部作成する予定です。 冊子の完成は4月中を目指していて、市役所の窓口などに置く予定です。

911/(日)