-

また大雪 交通機関に乱れ

上伊那地域に降っている雪は、14日夜から15日の昼前にかけて降り続く見込みで、多いところで40センチの積雪が予想されています。 交通機関にも乱れが出ています。 気象台は、午前10時50分に大雪警報を中部と南部に出しました。 この雪の影響で、上伊那の高校は、すべて午前中で授業を終えました。 伊那小学校、西春近北小学校、高遠小学校、高遠中学校、箕輪町の北小を除く4小学校は下校時刻を早めました。 この雪の影響で交通機関にも乱れが出ています。 JR飯田線にも遅れが出て、下校途中の高校生などに影響がありました。 辰野発午後5時20分飯田行きと飯田発午後5時44分辰野行き以降は上下線とも運休となっています。 伊那市駅では、多くの高校生たちが足止めとなっていました。 JR中央線の特急あずさとスーパーあずさは、上り下りとも運休となっています。 中央自動車道は、午後4時半現在、上りは、諏訪インターチェンジと須玉インターチェンジ間が、下りは、小淵沢インターチェンジと諏訪インターチェンジの間が雪と事故のため通行止めとなっていて、高速バスは、名古屋線を除き午後の便から運休となっています。 長野道は、午後5時現在、安曇野インターチェンジと更埴インターチェンジの間が上下線とも通行止めです。 消防によりますと、午後4時現在3人が転倒などによりけがをしたということです。 JA上伊那では、果樹の支柱の点検や補強をするとともに、パイプハウスのビニールを取り外すよう注意を呼びかけています。 また、伊那文化会館では、あす予定していた行事を中止としました。 中止になったのは開館25周年記念事業の中村不折講演会です。 降雪により東京都在住の講師の交通手段が確保できないため、中止となりました。 文化会館では「楽しみにしていた皆様には大変申し訳ありません。」とコメントしています。

-

上伊那猟友会 たかずやの里に100万円寄付

上伊那猟友会は児童養護施設たかずやの里の新築費用に役立ててもらおうと、14日100万円を寄付しました。 この日は、上伊郡猟友会の竹入正一会長ら4人が伊那市役所を訪れ、伊那猟友会の牧田文男会長、高遠猟友会の山田勉会長、長谷猟友会の北原幸彦会長の3人が、白鳥孝市長に100万円を手渡しました。 上伊那猟友会は、高遠長谷地区を主な拠点に野生の有害鳥獣の駆除活動などを行っています。 2年前から、上伊那に10支部ある猟友会の会員600人に声をかけ、寄付を募ってきました。 北原会長は「施設が移転しても子ども達が今までと同じような生活が送れるように、少しでも手助けしたいという気持ちです」と話していました。

-

第42回伊那まつり テーマ「集」

今年の第42回伊那まつりは、8月2日3日の2日間、「集(つどえ)」をテーマに行われます。 14日は、伊那市役所で第42回伊那まつり実行委員会が開かれ、およそ40人が出席しました。 今年の第42回伊那まつりは、市民おどりとおまつり広場を8月2日(土)に、花火大会と市役所駐車場で行う遊ingビレッジを3日(日)とし、テーマは「集(つどえ)」とする方針が示され、了承されました。 テーマは、「市民みんなが集い、エネルギッシュに祭りを楽しむこと」 「第50回に向けて、伝統と文化を継承しさらに発展させ新しい時代の魅力ある伊那まつりを目指す」との意味が込められています。 市民おどりは例年通り、伊那節・勘太郎月夜唄とダンシングオンザロードの時間を分けずに実施することなどが決まりました。 この日の実行委員会で了承された案は21日の伊那まつり委員会で報告され、正式に決定されます。

-

サンライフ伊那 今後の市の対応、利用者が大筋で了承

伊那市が、老朽化のため平成28年3月に閉鎖する事を決めた西春近のサンライフ伊那について、13日の利用者説明会で市側が今後の対応について修正案を示し、大筋で了承されました。 伊那市は平成28年3月31日をもってサンライフ伊那を閉鎖するとしていますが、閉鎖後の施設について、解体を含めた処分の方法については地元と協議するとしました。 13日の利用者説明会で、今後の対応について市が説明しました。 利用者の意見を踏まえ修正されたのは、▽現在21ある講座は来年度前期までとしていましたが後期まで実施する事▽受講料は値上げせず、これまでの、6か月20回で5千円を据え置く事などです。 市側は、閉鎖後の新たな学習場所として既存の体育館や公民館などをあげていますが、講座ごとに相談しながら順次決定するとしています。 利用者からは、「新たな学習場所を責任をもって探してほしい」「自主サークルとして活動するにはどのくらいの費用が掛かるのか、資料を提示してほしい」などの意見が出されました。 市は、今回の意見を反映させ、さらに具体的な対応を明記した文書を利用者に示し、合意に向けた協議を進めていくとしています。 この問題を巡っては、市が示している、サンライフ伊那、女性プラザ伊那、勤労青少年ホームの閉鎖・解体の方針について、施設利用者から、反対や詳しい説明を求める声が上がっていました。

-

南箕輪村北部保育園 雛人形の飾りつけ

南箕輪村の北部保育園の園児は13日、来月の桃の節句に向けて雛人形の飾りつけをしました。 未満児から年長園児がリズム室に集まり、雛人形の飾りつけをしました。 3月3日には雛祭りをする予定で、ちらし寿司を食べてお祝いするという事です。

-

箕輪町まちづくり基本条例説明会

箕輪町は、まちづくり基本条例の策定に向けた住民説明会を、12日夜、地域交流センターで開きました。 12日は、初めて条例案の説明会が開かれ、住民13人が出席しました。 去年8月から10回に渡り、条例案について検討してきた委員会から、説明がありました。 条例は、●まちづくりの基本理念や●権利と責務、●町政運営の基本原則などを定めたものです。 基本理念は、●まちづくりは箕輪町に住み、また活動する全てのものにより担われること。●個性豊かで多彩なまちづくりが推進され、相互の協働が活発に行われることなどを挙げています。 まちづくり基本条例は、全国では250を超える市町村で制定されていて、箕輪町の特徴は、安全安心な生活環境の確保や、災害発生時の対応などが取り入れられている点だということです。 説明会では、住民から、「解説書を作るなど、子供や、新たに引っ越してきた人にも理解してもらえるような対応を考えて欲しい」などの意見が出されていました。 説明会は、15日(土)にも、地域交流センターで開かれる予定です。 条例は、6月の策定を目指します。

-

とことこイーナちゃん 園児が組み立て

伊那市の製造業がタッグを組んで商品開発している、市のイメージキャラクターイーナちゃんのプラモデルを、今日、富県保育園の園児が組み立てました。 13日は、プラモデルの設計を手がけた、(有)スワニーの橋爪 良博社長らが、商品を持って保育園を訪れました。 この春販売を目指すイーナちゃんのプラモデル。 5歳程度のこどもでも組み立てを楽しめるかどうか、実際に子どもたちに体験してもらい確認したいと、スワニーが保育園に協力を呼びかけました。 子どもたちは、橋爪社長らからアドバイスをもらったり、取扱説明書を見ながら、イーナちゃんを組み立てていました。 このイーナちゃんのプラモデル「とことこイーナちゃん」は、市内の7つの企業が協力して、設計から完成までを手がけています。 とことこイーナちゃんは、左右の足が違う重さになっていて、斜面におくと歩き出すのが特徴です。 子どもたちは、完成品させると早速遊んでいました。 スワニーでは、子ども達が組み立てる様子を見て、取り扱い説明書に工夫が必要と感じたということで、商品改良に生かしたいとしています。 とことこイーナちゃんは、22日に開かれる製造業ご当地お土産プロジェクトのシンポジウムで、300個ほど先行販売する予定です。 また、春の観光シーズンには、市内のスーパーや上伊那のサービスエリアなどで販売したい考えです。

-

伊那市土地開発公社 清算業務終了

伊那市土地開発公社の解散に伴う精算人会が、13日市役所で開かれ、2170万円余りの残余財産を確定し、清算業務を終了しました。 伊那市土地開発公社は、第三セクター等改革推進債を活用して去年10月15日に解散しました。 公社が抱える負債、20億2千万円を、伊那市が金融機関に代位弁済し、19億9500万円は三セク債を使い、2,500万円は一般財源を充てました。 公社は所有する土地・19億200万円を市に代物弁済しましたが、足りなかった1億1800万円は市が債権放棄しています。 三セク債は、10年かけて返済する予定です。 公社は、去年10月に解散後、業務終了に向け手続きを行い、残余財産を確定しました。 残余財産2,170万円余りは、13日付で伊那市に引き渡されました。 代表清算人の酒井茂・伊那市副市長は、「今日を持って、長い歴史を持つ公社にかかる全ての業務が終了する。関係者の皆さんに感謝したい」と話していました。 伊那市土地開発公社は、40年の歴史に、幕を下ろしました。

-

高遠高校の7人がガイド認定

南アルプスの中央構造線エリアを説明する案内人、ジオパークガイドに高校生が初めて認定されました。 認定されたのは、高遠高校の地域科学を選択している7人で、ジオパーク協議会会長の白鳥孝伊那市長から認定書を受け取りました。 鈴木遥希さん 中島大希さん 伊藤竜清さん 成澤のぞみさん 宮脇常嘉さん 小山雅斗さん 二ツ木亮さんの7人です。 協議会では「9月に開かれる日本ジオパーク南アルプス大会での高校生の行動力に期待している」と話していました。 12日は、今年で3年目になる認定式が、伊那市の創造館で行われ、全7回の研修を修了した、13人が認定を受けました。 高校生の他に、伊那市からは3人、富士見町からは初めて3人が認定を受け、ガイドは合わせて61人となりました。

-

美篶小でキャリア教育講演会

伊那市の美篶小学校は児童らに将来の夢の実現に向けて何をしたらいいのか考えてもらおうと5日、キャリア教育講演会を開きました。 講演会は美篶小学校独自で開いたもので、3年生と6年生のおよそ150人が話しを聞きました。 講師をつとめたのは、駒ヶ根市出身で千葉県の鴨川シーワールドでシャチトレーナーをしている、小松加苗さんです。 小松さんは美篶小の非常勤講師、橋爪久人さんの教え子だったことが縁で講師として招かれました。 大学時代に鴨川シーワールドのシャチショーに魅了され、動物に対する想いや、泳ぎが得意な事などを何度も伝えて、実習生となり夢を実現させたと、話していました。 小松さんは「夢に向かって今できることをしてください。努力は決して無駄ではありません」と話していました。

-

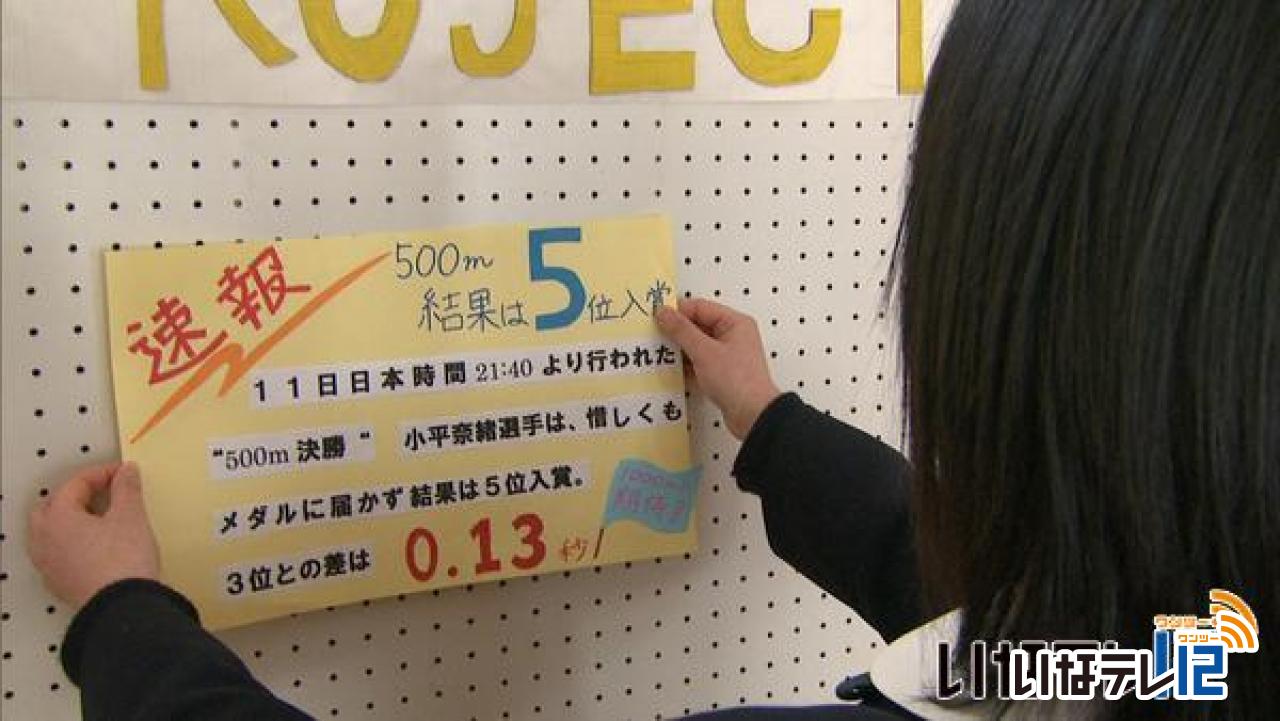

小平選手5位入賞 母校で壁新聞制作

ソチオリンピックスピードスケート女子500メートルで小平奈緒選手はメダルは逃しましたが5位入賞を果たしました。

母校の伊那西高校では後輩たちが、結果を知らせる壁新聞を作っていました。

伊那西高校生徒会では、小平選手を全校で応援しようと去年5月から生徒会役員が中心となり活動しています。

先月には、全校で寄せ書きをした日章旗を小平選手に手渡しました。

小平選手は、13日に行われる女子1000メートルにも出場する予定で活躍が期待されます。 -

高遠町で伝統のだるま市

伊那市高遠町で江戸時代から続く伝統のだるま市が11日開かれ、だるまを買い求める人で賑わいました。 およそ400年前から続くといわれている高遠のだるま市は家内安全や五穀豊穣などを願う鉾持神社の祈願祭に合わせて毎年開かれています。 参道には大小様々なだるまが並び訪れた人達が値段交渉をして買い求めていました。 値段交渉が成立すると威勢の良いかけ声と手拍子で手締めを行って家内安全や商売繁盛を祈っていました。 露店には縁起物飾りをはじめ、おもてなしと書かれただるま、キャラクターだるま、緑色や黄色などのだるまが並び訪れた人たちの目を引いていました。 商店街では高遠町の店主らでつくる本町実業団による桜だるまの販売も行われました。 今年初めてピンク色の桜だるまを販売し予約を含め450個が売れたということです。 天候に恵まれた11日は、地元を始め県内外から多くの人が訪れ歴史ある高遠町の風情を楽しんでいました。

-

天竜川堤防 歩道完成祝う

伊那市狐島の天竜川堤防の市道河東線に歩道が完成し地元住民らおよそ30人が12日歩き初めをしました。 12日はテープカットや歩き初めで歩道の完成を祝いました。 式には地域住民や市、国の関係者、近くの敬愛幼稚園の園児、合わせて30人が参加し完成を祝いました。 歩道が整備されたのは、桜橋付近の市道で幅1・5メートル、長さ120メートルの区間です。 市道河東線は国道153号の渋滞を避ける車や市役所へ向かう車など交通量が多い路線となっています。また桜橋は、中心市街地と竜東地区の住宅街を結び通勤や通学などで多くの人が利用しています。 狐島、境、上新田、下新田の4区では、歩行者の安全確保を目的に1年前に歩道設置の要望書を市に出していました。 市は、この要望を受け今年度、およそ840万円かけて歩道を設置しました。

-

6次産業化推進へ基礎講座

農産物の生産から加工、流通まで行い新たな付加価値を創りだす6次産業化について学ぶ講座が5日伊那市のJA上伊那伊那支所で開かれました。 講座は県や市町村、農業団体等で組織する上伊那6次産業化推進協議会が開いたもので農業関係者およそ50人が受講しました。 講演では県の6次産業化推進協議会のプランナーを務める天野良英さんが話をしました。天野さんは売れる商品づくりについて「価格やデザイン、機能性など、全ての要因を満足した物は、ポイントがぼやけ魅力が伝わらない。一点突破の魅力ある商品をつくり、ポイントを明確にして商品展開して行く事が大切」と話していました。 講座ではこの他に、国の定める6次産業化法の概要や補助制度について説明が行われました。

-

春高駅伝エントリー過去最多200チーム

3月23日に実施される春の高校伊那駅伝の出場校が決定しました。 今年は、男女合わせて、去年より33チーム多い200チームが出場します。 男子は37回目、女子は30回目となる今回の春の高校伊那駅伝には、男子129チーム、女子71チーム、あわせて200チームと、過去最高のエントリー数となりました。 北信越地区からの参加が大幅に伸びています。 春高駅伝は、伊那市陸上競技場を発着に3月23日に実施予定で、女子は午前10時、男子は午後0時5分にスタートです。

-

村議会が特別表彰を受賞

住民に開かれた議会や政策づくりなどの取り組みが評価され、南箕輪村議会が、自治功労表彰の特別表彰を受賞しました。 12日は、南箕輪村議会の原悟郎議長が唐木一直村長に受賞の報告をしました。 全国町村議会議長会による、自治功労表彰は全国で28の町村が受賞し、このうち特に顕著な事績があるとして南箕輪村議会と北海道の大空町議会の2町村が特別表彰を受けました。 審査は大学教授やジャーナリストなどが行い、村議会は住民との意見交換会の開催や議会からの情報発信の強化、一問一答方式の導入などが評価されました。

-

尿もれについて考える講演会

高齢者の悩みの1つとなっている尿漏れについて考えてもらおうと、7日伊那市西春近の沢渡公民館で講演会が開かれました。 講演会は、高齢者に尿もれの防止策と対策について知ってもらおうと、西春近高齢者クラブが開いたもので、今年で2回目です。 この日は西春近高齢者クラブの会員60人が集まりました。 講師は、伊那市下新田にある介護センター花岡伊那店の三澤理恵さんと松崎麻美子さんが務めました。 2人は、市販されているパッドや下着を使いながら説明しました。 三澤さんは「尿もれは仕方がないこと。パッドや下着を使ったり、体操を行って少しでも不安な気持ちを減らしましょう」と話しました。 西春近高齢者クラブでは、「分かりやすく楽しく理解する機会になった」と話していました。

-

雪の影響でパイプハウス倒壊

8日の大雪の影響で上伊那では農家のパイプハウスが倒壊する被害がでています。 JA上伊那のまとめによりますと午後4時現在倒壊したのは100棟以上で被害はさらに拡大するものとみられています。 南箕輪村大泉の農家、唐澤俊男さんのパイプハウスも雪の重みで壊れました。 10日はJA上伊那の下村篤常務理事が壊れたパイプハウスの状況を確認し農家から話を聞いていました。 JA上伊那によりますと農作物を栽培していたハウスでは暖房をつけていたため雪が溶け倒壊はほとんどなかったということです。 それにより農作物の被害報告も数件だったということです。 午後4時現在のまとめで100棟以上の倒壊があり被害はさらに拡大するものとみられています。 一方大雪以降運休が続いている新宿行きの高速バスも中央道の開通が遅れているため終日運休となりました。 JR飯田線は10日の始発から運行が再開しています。 長野地方気象台では11日以降も路面の凍結や屋根からの落雪などに注意するよう呼びかけています

-

だるま市前に人形飾り設置

11日伊那市高遠町で開かれるだるま市を前に高遠町の商店街には人形飾りが設置されました。 人形飾りは訪れた人たちに楽しんでもらおうと設置されたもので、今年は7つの個人と団体が制作しました。 10日は伊那市商工会の森本光洋会長らがその出来栄えを確認していました。 霜町実業団の人形は「セブンとメトロンおもてなし」で商店街に飾られています。 中島みね子さんの人形「長谷案山子」またグループホーム桜による「タカトオコヒガンザクラと福だるま」は総合福祉センター前に飾られています。 伊那市役所職員有志の「ルパン三世」は高遠町総合支所前に、春日医院の「おもてなしダルマ」は春日医院前に飾られています。 アルプス中央信用金庫と八十二銀行の人形「スノーワールド雪だるまと仲間たち」は八十二銀行高遠支店に、また本町実業団の「大だるま」は商店街に飾られています。 だるま市は11日午前7時から午後5時まで行われ高遠町の鉾持神社参道には縁起物の福だるまの露天が並びます。

-

日本ジオパーク南アルプス大会実行委 初会合

日本ジオパーク南アルプス大会実行委員会の初会合が10日伊那市役所で開かれ大会の実施計画が示されました。 会合には長野県のほか、伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村などからおよそ20人が出席しました。 ジオパークは貴重な地質がある自然公園で大会はその魅力を発信して地域振興を図ろうと開かれます。 実施日は9月27日から30日の4日間で伊那文化会館をメイン会場に開かれ延べ2900人が参加する見込みです。 大会ではシンポジウムのほか4市町村の中央構造線などを巡るジオツアーのほか北沢峠から仙丈ケ岳へ登るツアーも計画されています。 2回目の実行委員会は4月に開かれるほか部会ごとにわかれて実施内容の詳細をつめていくことにしています。

-

村全協 南部小学校2学級増で増築

南箕輪村は0歳から6歳児の人口増加に伴い、南部小学校の教室棟と職員室wを増築する事を決めました。 これは10日村役場で開かれた村議会全員協議会で報告されたものです。 村教育委員会は、現在、村内の0歳から6歳児の人数から推測し、平成31年度には児童数増加により、南部小学校では全学年で11学級になることが考えられ増築を決めました。 南部小学校は全学年で9学級となっていて、空き教室がない状態です。 教室棟は現在の建物東側に、延床面積およそ328平方メートル、鉄筋コンクリート、一部鉄骨造りの2階建てになります。 費用はおよそ1億円となっています。 児童数増加に伴い、職員室の増築も行われます。 職員室は延床面積およそ22平方メートル、鉄筋コンクリート1階建てとなり、費用はおよそ800万円となっています。

-

南箕輪村で900戸が停電 1時間で復旧

10日午後2時半頃、南箕輪村のおよそ900戸で停電が発生しました。 停電は、発生から1時間後の午後3時半に復旧しました。 停電があったのは南箕輪村南殿全域と、北殿、大泉、北原の一部、およそ900戸です。 この停電の影響で、南箕輪村役場では一部の業務に支障が出ていました。 この停電は発生から一時間後の午後3時25分に全戸で復旧しました。 中部電力伊那営業所によりますと、北原で電線と電柱が接触した為、変電所で自動的に電気の供給を止め、停電が発生したということです。 電線と電柱が接触した原因について、中部電力伊那営業所が調査中です。

-

信州農村歌舞伎祭 3団体が公演

伊那谷や木曽谷の農村歌舞伎が一堂に会する信州農村歌舞伎祭が9日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 9日は伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会、下伊那郡大鹿村の大鹿歌舞伎保存会、木曽郡南木曽町の田立こども歌舞伎の3団体が公演しました。 このうち中尾歌舞伎保存会は、「御所桜堀川夜討 弁慶上使の段」を演じました。 源義経の正室「卿の君」の首を討てといわれた弁慶が、自分の娘の首を身代わりとして差し出す悲劇です。 信州農村歌舞伎祭は、伝統芸能の発表の場を設け、地域を元気づけようと伊那文化会館が開いているもので、今年で8回目です。 また9日は、伊那文化会館が地域で芸術活動を行っている個人や団体に賞を贈る「伊那文と共に地域のがんばる団体応援賞」の表彰式も行われ、8団体に賞状が贈られました。

-

フルートの澄んだ音色響く

フルート愛好家でつくる、伊那フルートアンサンブルのコンサートが9日、伊那市のいなっせで開かれました。 伊那フルートアンサンブルによるコンサートは毎年この時期に開かれていて今年で11回目です。 メンバーは男女合わせておよそ20人でコンサートでは数人のグループに別れて演奏していました。 コンサートではクラシックなど12曲が演奏され澄んだ音色が会場に響いていました。

-

新山保育園 園児受け入れ準備

今年4月からの再開が正式に決まった新山保育園で9日地域住民や保護者が再会に向け園児の受け入れ準備をしました。 9日は、保育園の再開に向けて活動してきた新山保育園・小学校を考える会のメンバーや来年保育園に子供を通わせる保護者が作業を行いました。 園舎の扉や窓のガラス部分に、飛散防止フィルムを貼り付けていました。 フィルムは市から支給され、作業にあたった人たちは、ガラス部分のサイズに切り分け、一枚一枚丁寧に貼っていました。 考える会では、園児たちを花の咲く園舎で迎えようと、パンジーとビオラの苗植えを来月、行う予定です。

-

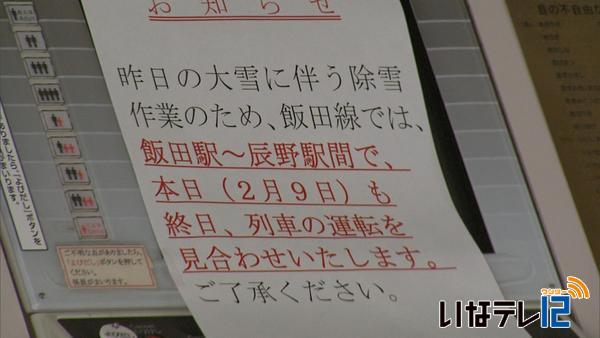

大雪 交通への影響今日も

大雪となった上伊那地域。観測所のある飯田市では降り始めからの降雪量が33センチと2月では最も多くなりました。 この雪の影響で9日も飯田線は終日運転を見合わせるなど交通への影響が出ています。 発達中の低気圧の影響で上伊那地域は8日の朝から雪となりました。伊那消防署によりますと伊那市の降雪量は29センチだったという事です。 今回の大雪により中央自動車道は午後5時現在諏訪インターチェンジと高井戸インターチェンジの間が上下線通行止めとなっていて、新宿行きの高速バスは終日運休となりした。 また、JR東海は除雪作業の為、飯田線の運転を終日見合わせています。 大雪から一夜明けた9日は市民が雪かきに追われていました。 警察と消防とによりますと除雪中の事故で8日に1人が死亡、9日に1人が病院に運ばれたという事です。またスリップ事故も相次いで発生していて、警察では注意を呼び掛けています。 気象台では、積雪の多かった傾斜地のなだれや屋根からの落雪に注意するよう呼びかけています

-

ポレポレの丘でそり滑り

子供達には恵みの雪となったようです。 伊那市高遠町のポレポレの丘で親子40人あまりがそり滑りを楽しんでいました。 そり滑りは、自然の中で子どもたちが工夫して遊び場を作る「プレーパーク」の一環で開かれました。企画したのは住民有志でつくる「チームポレポレ」です。このグループは、毎月、ポレポレの丘でプレーパークを開催しているほか、この場所を使ったイベントを企画しています。 そり滑りは、今回が2回目で冬の自然を楽しんでもらおうと行われました。 子どもたちはそりに乗ると斜面を一気に、滑り降りていました。 代表の宇野俊輔さんは、「ポレポレの丘が一年をとおして自然を楽しめる場所である事を多くの人に知ってもいたい」と話していました。

-

高遠城址公園 恵みの雪

大雪となった伊那地域。 伊那市高遠町の高遠城址公園では、午前10時の時点で15センチの積雪がありました。 桜を管理している稲辺謙次郎さんによりますと、通常、雪が降ると枝が折れるのを防ぐために雪おろしをするということですが、今回は雪の性質が軽く枝に着雪しなかったということです。 ここ数日の寒さのため開花時期が遅れることも心配したということですが、地面に積もった雪で根が保温されるため、桜にとっては恵みの雪になったのではないかと話します。

-

伊那市キャリア教育推進委員会 方向性を示すビジョン策定へ

伊那市キャリア教育推進委員会は、産学官が連携して継続的で効果的なキャリア教育を行っていくための方向性を示すビジョンを策定します。 7日、伊那市役所で開かれた今年度2回目の会議の中で、長野県経営者協会上伊那支部が委員会に対しビジョンの策定を提案しました。 仮称キャリア教育憲章は、地域社会と学校、行政が連携を図り継続的で効果的な取り組みを進めていくための方向性を示すものです。 今後は、委員会や事業所などと協議して策定し、平成27年度から実施していく考えです。 また独自にキャリア教育を行っている経営者協会は、事業への協力を委員会に求めました。 具体的な内容として、キャリア教育を担当する教員が伊那谷の経営者と教育に関する思いや企業理念について話し合う場を設け、ビジョンの共有化を図ること。 小中学生に働くことの大切さなどを理解してもらうために、夏休み中に地元の企業をみてまわる機会を設けることの2つについて協力を求めました。 委員会では、これを了承しました。

-

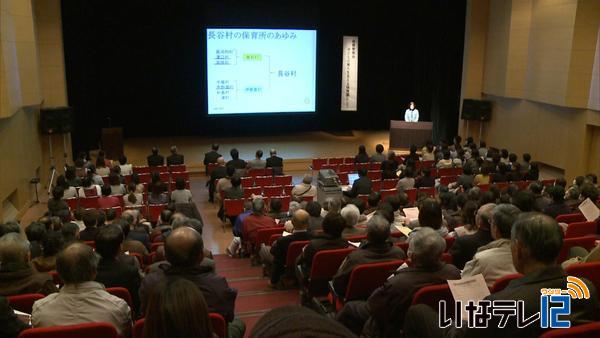

保育発表会 取り組みを報告

伊那市内の保育士でつくる伊那市保育プロジェクト委員会は、これまでの取り組みを発表する保育発表会を7日いなっせで開きました。 保育発表会には区長や民生児童委員など300人が参加しました。 発表会は、保育園の取り組みについて理解を深めてもらおうと開かれました。 4人の保育士が事例発表を行い、西春近南保育園の穂高かほるさんは、「遊びから学ぶということ」をテーマに話しました。 穂高さんは、運動量の少ない子どもに対し、保育園の土手を登る遊びをしたところ、子供が夢中になり運動量が増えた事例を発表し、「遊びの中から多くのことを学び、子どもの生きる力につなげていけるよう工夫することが保育士の役目」と話していました。

1512/(月)