-

冬至 さくらの湯でゆず湯のサービス

冬至の22日、伊那市高遠町の日帰り温泉施設さくらの湯では、露天風呂でゆず湯のサービスが行われました。 さくらの湯では、毎年冬至にあわせてゆず湯のサービスをしています。 今年は、21日から23日まで3日間行われます。 男女それぞれの露天風呂に、静岡産のゆずが毎日100個入れられます。 22日も午前10時のオープン直後から多くの人がさくらの湯を訪れ、ゆずの香りを楽しみながら湯舟につかっていました。 ゆず湯は、血行促進効果で、冷え性や神経痛に効果があるとされています。 およそ20年前のさくらの湯がオープンした時からファンだという長谷の内山さん83歳も年に一度のゆず湯につかっていました。 さくらの湯のゆず湯のサービスは23日も行われます。

-

冬休み子ども書初め教室

冬休み子ども書初め教室が21日伊那市のいなっせで開かれました。 教室には上伊那の小学生12人が参加し、書初めの練習をしました。 書初め教室は、児童に専門の講師から書道を学んでもらおうと伊那市生涯学習センターが毎年開いているものです。 講師は伊那地区で書道を指導している書晋会の会員5人が務めました。 子どもたちは、講師から「字の強弱が大事。縦の線は太く、横の線は細く書くように」と指導を受けていました。 書晋会の泉逸男会長は、「書道を通して集中して一つのことに取り組む姿勢を学んでほしい」と話していました。

-

伊那スキーリゾートオープン

伊那市西春近の伊那スキーリゾートが21日オープンし、訪れた人でにぎわいました。 初日の21日は、初心者向けのコースがオープンし、スキーヤーやスノーボーダーが雪の感触を楽しんでいました。 伊那スキーリゾートの昨シーズンの利用者数はおよそ5万4,000人で、今シーズンは6万人の来場を目標にしているということです。 初心者向けコースに続き、中級者向けコースは27日頃にオープンする予定です。 伊那スキーリゾートでは、「毎週末にイベントを企画しているので、ぜひ楽しみにきてほしい」と話していました。 伊那スキーリゾートの営業は、来年3月23日までを予定しています。

-

ふるさと風景育成の集い

長野県の農村風景について考えるふるさと風景育成の集いが21日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 21日は観光や景観に関係する機関などから700人ほどが参加しました。 伊那食品工業株式会社の塚越寛会長、グラフィックデザイナーで画家の原田泰治さん、西箕輪ふるさと景観住民協定者会の山口通之会長、エッセイストの結城昌子さんによるパネルディスカッションが行われました。 塚越さんは、「景観は、何かを付加していくのではなく、雑草やごみなど、いらないものを除いていくことが大事」と話しました。 原田さんは、「足を使って地域をゆっくり見て、そこにある地元の風景や祭りなどを大事にしていってほしい」話しました。 山口さんは「農業と風景はつながっているので、農業をどうするかが大事」、原田さんは、「人を呼ぶには女性と子どもにPRしていくべき」と話していました。 風景育成の集いは、農村風景を地域の資源とし、景観について考える場にしようと長野県が開いたものです。

-

まっくんプレミアムチケット販売

南箕輪村商工会が販売する村の日制定記念「まっくんプレミアム商品券」の販売が21日、役場で行われ、朝から長い列ができていました。 プレミアム商品券は、1万2千円分の商品券を1万円で購入できるものです。 販売開始10分前には、およそ400人が並びました。 商品券は、村内128の店舗で使用することができます。 1人3セットまで購入でき、2,000セット2,400万円分が用意されました。 村商工会では、平成21年度に2回商品券の販売を行っていて、今回は2月18日を南箕輪村の日に制定した事を記念して行われたものです。 村商工会によりますと、商品券は若干余りがあるということで、24日火曜日から村商工会窓口で販売するということです。

-

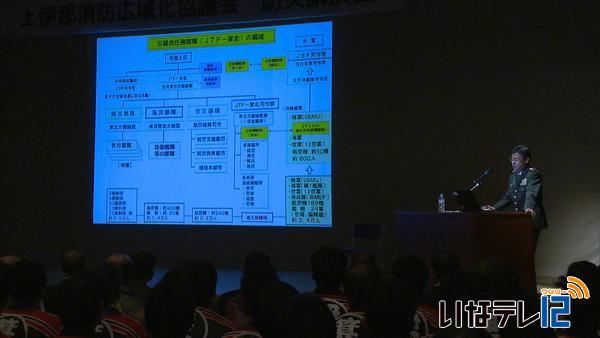

自衛隊と県や自治体などとの連携について考える講演会

自衛隊と県や自治体などとの連携について考える講演会が、21日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 講演会は、東日本大震災の教訓を今後の防災活動に活かしていこうと、上伊那消防広域化協議会が開いたものです。 会場には、自治体の関係者や消防団など小ホールが満員となるおよそ400人が集まりました。 駒ヶ根市の赤穂中学校を卒業し、伊那北高校に通った経験のある陸上自衛隊富士学校の武内誠一学校長が、自衛隊と自治体との連携の重要性について話をしました。 武内さんは、「万が一の事態が発生した場合、ソフト面では自治体が作成した防災に関する資料を提供してほしい。ハード面では孤立が予想される地域に空から救助作業にあたれるようヘリポートの設置などインフラ整備が重要」などと話しました。 また、東日本大震災の教訓として「効率的な人命救助を行うためには、消防団や区長らとどのようにして捜索にあたるか話し合うなど、連携を図ることの大切さを感じた」と話していました。

-

上伊那生協病院の増改築工事の安全祈願祭と起工式

箕輪町にある上伊那生協病院の増改築工事の安全祈願祭と起工式が21日、現地で行われました。 21日は、組合員や工事関係者などおよそ40人が出席しました。 新たに建設されるのは鉄骨造4階建ての病棟で、病院南側の駐車場に増築し既存の病棟と一体化させます。 建築面積はおよそ370平方メートル、延べ床面積はおよそ1,400平方メートルで、事業費は6億3千万円となっています。 平成18年に開所した上伊那生協病院は、急性期から外来、デイケア、在宅までの総合リハビリテーション病院です。 新しい病棟には、デイケアやリハビリ室が設置されこれまでのものより広くなります。 また、現在ある病棟には小児リハビリ訓練室が設けられ、リハビリや発達相談に取り組むということです。 病院を運営する上伊那医療生活協同組合では、伊那市と飯島町に高齢者のグループホームなどが入る総合ケアセンターの建設を進めていて、上伊那の医療と介護のネットワーク構築に繋げていきたいとしています。 新病棟の完成は、来年10月末を予定しています。

-

慎重・適正な運用を求める意見書 可決

20日に最終日を迎えた伊那市12月定例市議会で、特定秘密保護法に対する議員提出の意見書をめぐり審議が行われました。 慎重・適正な運用を求める意見書は、賛成多数で可決。 廃止を求める意見書は、賛成少数で否決されました。 賛成多数で可決された意見書は、法律の施行日までに、秘密の範囲や第三者機関の関与などについて国民に分かりやすく説明し不安解消につとめることを求めるもので、国の関係機関に提出されます。 一方、賛成少数で否決された意見書は、国民の知る権利や言論の自由に対する侵害で、民主主義の根幹を破壊する恐れがあるとして、法律の廃止を求める内容でした。 これにたいする討論では、「廃止されるまでに慎重で適正な運用を求める必要がある」として、2案を支持する意見もありましたが、採決の結果、秘密保護法の慎重・適正な運用を求める意見書が賛成16・反対3で可決しました。

-

伊那市議会議員政治倫理条例 可決

伊那市議会は、議員として活動する上で守るべき行動基準を定めた議員政治倫理条例を20日に全会一致で可決しました。 伊那市議会議員政治倫理条例は、議員提出議案として12月定例市議会最終日の20日提出され、全会一致で可決されました。 条例では、政治倫理基準として不正な影響力の行使の禁止を定めています。 伊那市の執行機関や職員に対し、権限や地位の利用を禁じています。 公共工事などの契約に関し、特定の者に有利・不利になるような働きかけや職員の採用、異動、昇任などの人事に関し、特定の職員などに有利・不利となるような働きかけを禁じる内容です。 さらにこうした政治倫理基準に違反する行為があった場合、議長は、政治倫理審査会を設置し、調査・審査を行うとしています。 この伊那市議会議員政治倫理条例は、来年4月1日から施行されます。 県内19市の中で議員の政治倫理規定を条例で定めているのは、あまり例がないということです。

-

仙醸の年とり酒 出荷はじまる

伊那市高遠町の仙醸で、予約限定の年とり酒の出荷が20日から始まりました。 仙醸は、2001年から黒松仙醸年とり酒本醸造しぼりたて生原酒の販売をしていて、今年で12年目になります。 仙醸によりますと、信州産の酒米ひとごこちを使い、しぼりたての生原酒ならではのフレッシュで荒々しいのどごしが味わえるということです。 15日までの注文による完全予約販売で、今年は、4,000本を全国に発送します。 関東や中京、甲信越が中心ですが、遠くは北海道、九州からも注文があるということです。

-

子どもたちの書き初め書道展2月開催

伊那文化会館は、伊那谷ゆかりの画家・書家として知られている中村不折の精神を後世に引き継いでいこうと、「伊那谷で育った不折につづけ 子どもたちのかきぞめ書道展」を来年2月に開催します。 子どもたちのかきぞめ書道展は、上伊那書道協会、アルプス中央信用金庫、信州豊南短期大学と連携し開かれます。 20日は、関係者が伊那文化会館で記者会見を開き、事業の概要を説明しました。 募集する書き初め作品は、上伊那を中心とする小学校など41校の5・6年生の作品です。 各クラス3作品、合計470点を審査し、4点の特賞と市町村ごとに金・銀・銅賞を授与します。 作品は、来年2月22日から伊那文化会館で、3月3日からは、アルプス中央信用金庫で展示します。 伊那文化会館の山北一司館長は、「不折生誕150周年のプレ企画としても位置付けている。各機関との横の連携で広がりを期待したい」と話していました。

-

山の遊び舎はらぺこ クリスマス会

伊那市東春近のNPO法人山の遊び舎はらぺこで20日、クリスマス会が開かれました。 はらぺこでは毎年、クリスマスに合わせて園児と保護者で会を開き交流しています。 会のはじめに、園児が願いを込めてロウソクの火を吹き消しました。 保護者は、劇と歌を披露しました。 劇は、男の子が5つのドアを開けると様々な仕掛けが起こるというオリジナルの内容で、5つ目のドアを開けると、クリスマスにちなんだ歌や楽器の演奏が始まりました。 会の最後には、あらかじめ庭に置いてあった魔法の石と名付けられた石を園児全員が拾いながら歩き、クリスマスプレゼントの場所を探しました。 園児は「魔法の石を探すのが楽しかった。サンタさんからプレゼントがもらえて嬉しい」と話していました。

-

青野恭典さん写真展「日本の山々を撮る」はじまる

東京都出身で山岳写真家の青野恭典さんの写真展「日本の山々を撮る」が20日伊那市のかんてんぱぱホールに常設されているギャラリーで始まりました。 会場には冬の山で撮影した作品を中心に49点が並んでいます。 青野さんは小学生の頃から写真を撮るのが趣味で、高校生の時から登山に夢中になったということです。 1年の3分の1は山に登り写真を撮っていて、写真展は全国で開いているということです。

-

伊那の70歳代女性 550万円オレオレ詐欺被害

伊那市内の70歳代の女性が現金550万円を騙し取られるオレオレ詐欺事件が発生しました。 伊那警察署の発表によりますと事件は今月上旬長男を名乗る男から風邪をひいたとの連絡があり、18日に携帯電話の番号を変えたとの電話がありました。 19日に同じ男から「会社の金を使ってしまった。ばれるとくびになるので550万円用意できないか。」との電話がありました。 女性が金融機関の窓口で550万円を用意したのち東京へ電車で向かうよう指示があり、到着すると別の男に渡すよういわれ、その男に金を渡したものです。 女性は自宅に戻り、長男に確認したところ騙されたことに気づき20日警察に届け出ました。 伊那署によりますと、今年の特殊詐欺被害の管内の合計は11月末現在14件、およそ8,000万円で、去年1年間の4件、2,600万円を大きく上回っています。 伊那署では「風邪をひいた」「携帯電話の番号が変わった」はオレオレ詐欺のキーワードだとして詐欺被害防止を呼びかけています。

-

菊の湯廃業後、無料送迎バスを運行

12月29日をもって伊那市荒井にある銭湯菊の湯が営業を終了する事をうけ、伊那市観光(株)は、来年1月から西箕輪のみはらしの湯までの無料送迎バスを運行します。 19日、菊の湯利用者と行政の2回目の懇談会が開かれ、伊那市から無料送迎バスの運行について報告がありました。 バスの乗降場所は伊那市荒井のセントラルパーク駐車場です。 西箕輪の日帰り温泉施設みはらしの湯まで無料で送迎します。 来年1月2日から週3日、月曜、水曜、金曜に運行されます。 時間は、午後1時と午後3時30分の2便です。 伊那市は、菊の湯廃業後、自宅に風呂がなく交通手段も確保できない、いわゆる「風呂難民」が18世帯、19人いるとしています。 これらの支援を行うため無料バスが運行されますが、一般の利用も可能です。 バスの運行期間は、再来年の平成27年3月31日までとなっています。参加者からは「市民がボランティアで送迎できるような仕組み作りが必要」などの意見がありました。 懇談会は次回来年1月に開かれる予定で、バスの利用状況や、市民が主体となる活動について検討していくということです。

-

小黒川スマートIC地区協議会 発足

中央自動車道小黒川スマートインターチェンジ設置に向けた検討・調整を行う地区協議会が、19日発足しました。 実施計画書の決定機関となる協議会の発足により、スマートインターチェンジ化の道筋が付きました。 19日は、1回目の地区協議会が伊那市役所で開かれました。 会には、国土交通省、長野県、長野県警、中日本高速道路、伊那市の関係者などが出席しました。 地区協議会は、これまで関係機関で組織する勉強会が検討してきた実施計画書案の決定や、国に対し連結許可の申請手続きを行う組織です。 実施計画書によると連結に必要な工事費用は、14億8千万円を見込んでいて、伊那市の負担額は3億円ほどです。 伊那市は、富士塚スポーツ公園一帯を広域防災拠点と位置づけていて、大規模災害時には、スマートインターの効果で中央道と直結できることから迅速な人命救助・生活支援が見込まれるとしています。 また、工業団地と中央道の時間と距離が短縮されることにより、伊那市全体の産業活性化に寄与できるとしています。 費用対効果についても、単年度の管理運営費が3,600万円なのに対し、増収額が5,300万円が見込まれるとして、採算性は確保されるとしています。 協議会会長の白鳥孝市長は「大規模災害時には拠点となり、上伊那全体の防災に大きな意味を持つ場所。早期実現に向け協力をお願いしたい」と挨拶しました。 小黒川スマートインターチェンジは平成29年3月の供用開始を目指します。

-

高遠町・長谷では積雪20センチ

18日夜から降った雪で、伊那市の東部地区などでは20センチほどの積雪があり、子どもたちは、雪遊びを楽しみました。 高遠第一保育園では、支度を整えた園児が、朝から元気に園庭に飛び出し雪あそびを楽しみました。 伊那市の中心市街地では、道路などに積雪はありませんでしたが、高遠町や長谷では20センチほど積もりました。 長野地方気象台によると前線を伴った低気圧が発達しながら本州の南海上を通過したため、県内の広い範囲で雪が降ったということです。 県の南部では、今シーズン初の積雪となりました。 子どもたちは、雪合戦をしたり、雪だるまをつくったりして楽しんでいました。 高遠町の住宅地では、住民が朝から雪かきに追われていました。 道路は除雪車がかき終えていましたが、残った雪を除いていました。 長谷の特別養護老人ホームサンハート美和でも、駐車場に積もった雪の除雪作業が朝から行われていました。 長野地方気象谷によりますと、20日からは冬型の気圧配置となり、曇りか晴れの日が続き、気温は平年並みで推移するということです

-

鹿肉ノウハウ勉強会 立ち上げへ

産学官が連携し、農業を基本とした新たな産業づくりを目指す伊那谷アグリイノベーション推進機構は、ニホンジカの食材としての活用について検討する勉強会を立ち上げたい考えです。 18日は、南箕輪村の信州大学農学部で、アグリイノベーションの5回目のシンポジウムが開かれました。 シンポジウムでは、ジャムや鹿肉加工について信州大学の教授や食品加工業者など4人が講演しました。 そのうち、伊那市長谷でジビエ料理を提供しているざんざ亭の長谷部 晃さんは、鹿1頭を丸ごと使った料理について話しました。 猟師でもある長谷部さんは、有害鳥獣として捕殺されたあと、鹿が廃棄されてしまう現状を打破するため、ほとんど食べられることのない内臓やすね肉なども料理し、イベントで提供しました。 その経験から、「鹿は、固い、パサパサ、くさいなどのイメージがあるが、熟成させたり低温で調理するなどの工夫で素材を生かした調理ができる」と話しました。 また、1頭を丸ごと料理で提供した場合、1頭あたり20万円ほどの価値が出たとして、「年間4千頭近く捕殺している伊那市なら少なくとも1億円ほどの産業になるのではないか」と話しました。 これを受けて、伊那谷アグリイノベーションの向山 孝一代表は、「狩猟から調理まで、鹿肉をきちんとあつかうノウハウについての勉強会を立ち上げたい」との考えを示しました。 シンポジウムの後には、長谷部さんの鹿肉料理を味わう交流会が開かれました。 用意されたのは、浸し豆と鹿肉のパテ、パンと鹿レバーペースト、鹿肉カレーなど7品です。 参加者は、普段あまり口にすることのない鹿料理を味わっていました。 長谷部さんからは、熟成が進む最適な方法や、品質管理について信州大学に科学的根拠を研究して欲しいという話題も上りました。 それを受けて、伊那谷アグリイノベーションでは、「大学が研究していることを地域に提供するだけでなく、地域が求めるものを大学が研究していく新しいモデルになるのではないか」と話していました。

-

手作りそばで年越しを 高遠町公民館がそば打ち講座

伊那市の高遠町公民館は、手作りのそばで年越しをしてもらおうと、19日、高遠閣でそば打ち講座を開きました。 講座は高遠町公民館が毎年開いているもので、参加者のほとんどが初心者です。 今年度は、12月と1月に5回の講座を計画していて、この日は2回目です。 講師は、高遠そばの会の飯島進会長がつとめました。 そば粉に水を混ぜる最初の作業は「水回し」と言われています。 水の量と、いかに均等にまぜるかが、出来の8割を左右するということで、一人前にできるようになるには3年かかると言われています。 講座は来年1月まであと3回開かれます。 最終日には、修了証書が贈られ、全員でそばを味わうという事です。

-

地域発元気づくり支援金説明会

地域の特長ある取り組みを県が支援する地域発元気づくり支援金の説明会が19日、伊那合同庁舎で開かれました 来年度、支援金の活用を考えている上伊那の自治体やNPO、地域づくり団体など100人ほどが説明会に出席しました。 地域発元気づくり支援金は、住民や市町村が自主的に取り組む活動に対し県が支援金を交付するもので、来年度で8年目になります。 上伊那では今年度89件、1億500万円の要望が出され、このうち75件、7600万円が採択されています。 これまで、100%だった補助率ですが、今年度から、対象者が一部を負担することになっています。 募集期間は、来年1月6日から2月3日までで、4月に採択事業が決定することになっています。

-

特定秘密保護法陳情不採択 意見書提出へ

伊那市議会総務委員会は「特定秘密保護法」制定に反対する陳情を不採択とし、20日の議会最終日に慎重な法の運用などを求める意見書案を提出する事を決めました。 18日は伊那市役所で市議会総務委員会が開かれ特定秘密保護法制定の反対や、拙速な審議回避を求める陳情の審査を行いました。 議員からは、「陳情では拙速な審議の回避や法律を制定しない事を求めているが、特定秘密保護法は6日に成立している。この陳情は不採択とし、改めて丁寧な説明や慎重な法の運用を求める意見書を提出してはどうか」といった意見や、「プライバシーや知る権利を侵害する法律。陳情を採択するべき」といった意見が出されました。 委員5人で採決が行われ、賛成1、反対4の賛成少数で陳情は不採択となりました。 総務委員会では、この結果を受け、特定秘密保護法の丁寧な説明や、慎重な法の運用を求める意見書を、20日の市議会に議員提出議案として提出する事にしています。

-

伊那北高校英語部全国2位

伊那北高校の英語部は、14日と15日に松本市で開かれた全国高校生英語ディベート大会で準優勝しました。伊那北高校の全国大会での入賞は、2011年の3位以来、2年ぶりとなりました。 17日、伊那北高校で今回の全国大会を最後に引退する2年生から1年生への引き継ぎが行われました。 引退する2年生9人は、「ディベートではチームワーク、協力、準備を忘れずに、がんばってほしい」などと後輩たちにアドバイスしていました。 1年生たちは「先輩の示してくれた目標目指して頑張っていきたい」と来年の全国大会優勝を誓っていました。 今年の全国大会は14日と15日に松本市の松本大学を会場に開かれ、全国から都道府県の大会を勝ち抜いた64チームが出場しました。伊那北高校は2009年以来の優勝を目指しましたがおしくも決勝戦で兵庫県代表の神戸女学院高校に敗れ準優勝でした。 全国大会に出場したおよそ250人の中で6人に贈られるベストディベーターに久保村萌乃果さんが選ばれました。 2年生はこれから進学に向け受験勉強に集中するという事です。引き継ぎを終えた2年生は、部活を引退するけじめとして、大会の為に準備してきた資料を整理していました。

-

オリジナル年賀状印刷大詰め

伊那市の障害者社会就労センター輪っこはうす・コスモスの家では、来年用のオリジナル年賀状を販売しています。 今年も残すところ2週間となり作業も大詰めを迎えています。 年賀状の印刷や販売は、利用者の工賃アップにつなげようと平成20年度から行われていて、今年は上伊那の8施設が参加しています。 施設では、職員が差出人の名前や住所をパソコンで編集し年賀はがきに印刷すると、利用者が枚数や印刷ミスが無いかを確認していました。 年賀状のデザインは、5つの施設の利用者25人が描いた絵をもとにつくられていて、10種類あります。 各施設で20日まで受け付けていて印刷代が50枚まで50円、51枚以上は40円となっています。 18日現在約3,000枚の注文があり、14万円の売り上げになっているという事です。 年賀状の注文は20日まで受け付けているという事です。

-

シルバー人材センター南箕輪地区が村に寄付

上伊那広域シルバー人材センター南箕輪地区は18日、南箕輪村に4万6,500円を寄付しました。 18日は、南箕輪地区員の征矢紀之さんら3人が役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡しました。 南箕輪地区では98人の会員がいて、支え合い募金を行っています。 今年で12年目になる寄付は、おととしまでは老人ホームに車いすを贈っていましたが、去年から村に現金を寄付することになりました。 征矢さんは、福祉活動などに役立ててもらいたいと話していました。 南箕輪地区では、請負った仕事のうちおよそ6割が行政からだということです。 唐木村長は、「働くことを生きがいにして欲しい、村も協力を惜しまない」と話していました。

-

須澤重雄さんの作品展

日本美術家連盟会員で伊那市中央在住の洋画家、須澤重雄さんの作品展が、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 会場には須澤さんの未発表の近作26点が展示されています。 作品は油彩画を中心に彫刻や工芸など「詩情豊かなロマンの表現」をテーマにわかり易く表現したということです。 須澤さんは、「理想の会場が見つかった。気軽にコーヒーを飲みながら楽しんで欲しい」と話していました。 須澤さんの作品展は、28日(土)まで南箕輪村のコーヒー&ギャラリー、なごみの樹で開かれています。

-

大雪に注意 あすまでに20センチの積雪

上伊那地域は18日昼過ぎから雨交じりの雪が降り始めています。 この雪は、19日の昼ごろまで降る見込みで県の南部の多い所で20センチの積雪になる見込みです。 長野地方気象台によりますと本州の南海上を低気圧が東に進んでいる為に本州の広い範囲で雪が降りやすい状態となっています。 19日の昼ごろまで降る見込みで多い所で20センチの積雪になるという事です。 水分を含んだ比較的重い雪となっているという事で気象台では、車のスリップや農業施設の損壊などに注意するよう呼び掛けています。 午後4時半現在、公共交通機関など雪による影響は出ていないという事です。

-

信大で山ぶどうワインの販売始まる

信州大学農学部の学生が栽培した山ぶどうを使ったワインの販売が17日から始まりました。 販売初日の17日、朝からワインを買い求める人の姿が見られました。 山ぶどうは信州大学農学部の食料生産科学科の2、3年生が実習で栽培しています。 今年は大学構内の果樹園でおよそ3トンの山ぶどうを収穫しました。 このうちの2トンがワイン用、残りの1トンはジュース用として使用されます。 今年は、天候に左右されることもなく、糖度が高く出来は良いということです。 山ぶどうワインは720ミリリットル入りが2,200円、360ミリリットル入りが1,300円です。 平日の午前8時30分から午後5時まで信大農学部の生産品販売所で販売されています。

-

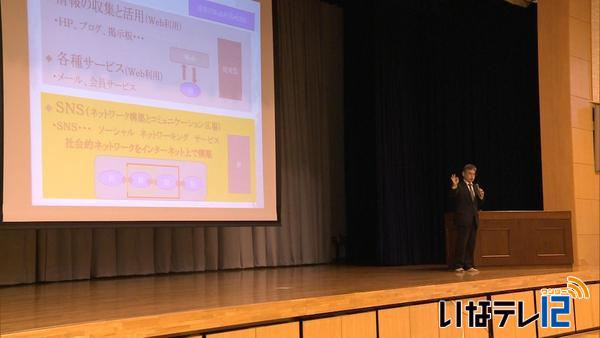

高校生がインターネットの危険性学ぶ

中高生がインターネット犯罪に巻き込まれる事件が増加傾向にあることから、伊那西高校では未然に防ごうと17日、講座が開かれました。 これはスマートフォンやインターネットの危険性をしり上手な利用法について学び考えようと1,2年生を対象に開かれたものです。 社団法人セーフティネット総合研究所の南沢信之さんが高校生と携帯、ネットのトラブルについて講演しました。 南澤さんはLINEなどによるネットに書かれた個人情報が発端となって犯罪に発展した事例を紹介しました。 この中で「一度書き込んだものは、消すことはできない社会になっている。人の写真や情報をのせない事」と生徒に呼びかけました。 また、「見ず知らずの人と出会うこと」「情報を他人に流している」ことなどがトラブルの原因につながっていると話していました。 伊那西高校では今後保護者などを対象にした講座も計画したいとしています。

-

H26年度の国民健康保険 税率改定予定していない

伊那市は平成26年度の国民健康保険の税率改定は予定していないことを17日開かれた市議会社会委員会協議会で報告しました。 伊那市では基金の取り崩しにより歳入を確保し、合併以降税率改定は行っていません。 伊那市の説明によりりますと人口減により国保加入者が毎年減少傾向していることや医療費が増加していることから、平成26年度末には基金が底をつく可能性があるということです。 しかし、平成26年度以降の国の動向が不確定であることや消費税増税にかかわる市民生活への影響も懸念されることなどから現段階においては、平成26年度の税率改定は予定していないとしています。 今後は、国の動向をみながら伊那市国保運営協議会で議論していくとしています。

-

伊那市小沢で住宅が全焼

16日、午後5時過ぎ伊那市小沢で住宅が全焼する火事がありました。 この火事によるけが人はいませんでした。 伊那警察署の発表によりますと火事があったのは伊那市小沢の河野袈裟男さん宅で、木造2階建て住宅と地下一階の工場およそ700平方メートルを全焼しました。 また、隣接していた牛舎も焼けました。 この火事によるけが人はいませんでした。 火事の原因について現在伊那署で調べを進めています。

511/(水)