-

12月月間有効求人倍率0.97倍 5か月連続上昇

上伊那の去年12月の月間有効求人倍率は0.97倍で11月から0.02ポイント上昇し、5か月連続の上昇となっています。 ハローワーク伊那によりますと、新規求人数は前の年の同じ月を0.5%上回る1,043人でした。 新規求職者数は、前の年の同じ月を9.8%下回る626人でした。 これにより、去年12月の月間有効求人倍率は、11月を0.02ポイント上回る0.97倍でした。 ハローワーク伊那によりますと、季節関連のサービス業の求人が増えたことが、有効求人倍率の上昇の主な要因の1つだということです。 また、長野県全体の有効求人倍率は、5年5か月ぶりに1.00倍に達しました。 ハローワーク伊那では、「全国や県内の倍率と比べて管内はやや低いが、徐々に上がってきていて、景気回復の傾向にある」ということです。 雇用情勢については、「一部に厳しさが見られるものの、緩やかに持ち直している」として、前月から上方修正しました。 一方、新規高卒者の求職者数は357人に対し、求人数は372人で求人倍率は、1.04倍となっています。 また、内定率は前の年の同じ月より3.0ポイント上昇し、88.5%となっています。 ハローワーク伊那では、「個別に面談を行い、求職者と求人のミスマッチがなくなるように個別に開拓していきたい」と話していました。

-

西箕輪産の焼酎と酒 試飲会

伊那市西箕輪産のサツマイモを原料とする焼酎と、米を原料とする日本酒の試飲会が、29日夜、伊那市のJA上伊那西箕輪支所で開かれました。 29日夜は、去年12月に完成した芋焼酎「権兵衛魂(ごんべえだましい)」と、生原酒「第六天(だいろくでん)」が用意されました。 試飲会は、西箕輪焼酎芋生産組合が、新酒の完成と消費拡大を目指してはじめて開きました。 権兵衛魂は、権兵衛トンネルの開通に合わせて、8年前から西箕輪産のイモを使って生産されています。 焼酎は、720ミリリットル入りで、1250円となっています。 また、お披露目された日本酒は、組合長の鈴木 光市さんが、西箕輪で生産した酒米美山錦をつかって今年初めて作ったものです。 西箕輪の上戸・中条で信仰されている通称「第六天」と呼ばれている西山神社の名前を取りました。 市内の造り酒屋「宮島酒店」に、1トンの美山錦の加工を依頼し810本のお酒ができました。 こちらは、1升2100円となっていて、ファーマーズあじ~ななどで購入できます。

-

園児がのびのび描くアマランサス

雑穀「アマランサス」をテーマにした保育園児の絵画作品展が伊那市役所1階市民ホールで開かれています。 ホールには、伊那市内の保育園の年長、年中園児が描いた作品144点が展示されています。 年長園児の作品はくれよんと絵の具で、年中園児は筆を使わず、手に絵の具を付けて、アマランサスを描いています。 作品展は伊那市やい~な雑穀ネットワークなどが、幼い頃から雑穀に親しみ、関心を持ってもらおうと開いているもので、今年で4回目です。 作品展は来月4日火曜日まで伊那市役所1階市民ホールで開かれています。

-

箕輪北小学校 給食でザザムシ味わう

箕輪町の箕輪北小学校の児童は、30日、給食でザザムシを味わいました。 これは、1月24日から始まった給食週間に合わせて、伊那谷の三大珍味のひとつを味わってもらおうと学校の栄養士が企画したものです。 近くにすむ関二千六さんが天竜川でとったザザムシを佃煮に加工したものを購入しました。 1年生は、ほとんどの子どもがザザムシを食べるのが初めてです。 給食室の前には、生きたザザムシも展示され、子ども達が興味深そうに観察していました。

-

信州の花の品評会 信州フラワーショー

栽培技術の向上と信州の冬の花のPRを目的とした品評会、信州フラワーショーが、30日から伊那市狐島のJA南信会館で開かれています。 長野県が日本一の生産量を誇り、上伊那がその9割を占めるアルストロメリアを中心に、ダリアやアネモネなど416点が出品されました。 冬の時期に行われる品評会は全国的にも珍しく、今回で45回目になります。 審査の結果、最高賞の農林水産大臣賞には、伊那市東春近の酒井弘道さんのアルストロメリアが選ばれました。 今回は、東京や大阪、名古屋などの生花市場の関係者も審査に加わり花の発色や開き具合、全体のバランスを基準に審査を行いました。 品評会に出品された切り花は一般公開され、市場に出ている価格よりも安く購入する事ができます。 一般公開は31日も行われ時間は午前9時から午後1時となっています。

-

自衛隊が演奏 箕輪ふれあいコンサート

群馬県に拠点を置く陸上自衛隊第12音楽隊の箕輪ふれあいコンサートが25日、箕輪町の町文化センターで開かれました。 箕輪ふれあいコンサートは、箕輪町自衛隊協力会が2年に1回開いているものです。 会場には500人が訪れ、満席となりました。 陸上自衛隊第12音楽隊は、群馬県が活動の拠点で、群馬、栃木、長野、新潟の4つの県で演奏活動を行っています。 25日は交響曲やドラマのテーマソングなど12曲を演奏しました。 箕輪町自衛隊協力会の市川治實会長は、「地域の安全を守ってくれる自衛隊の活動を音楽を通じて知ってもらいたい」と話していました

-

伊那市上下水道事業 民間委託拡大へ

伊那市は、水道事業・下水道事業の経営健全化を図るため、市直営でなければならない業務以外を民間に委託する、包括的民間委託を進める方針です。 29日夜は、伊那市役所で上下水道事業運営審議会が開かれました。 会では、市から包括的民間委託導入方針案が審議会に示され、了承されました。 上下水道事業では、これまでに窓口業務や検針・収納・水質検査などが民間委託されています。 更なる経営健全化を図るため、伊那市の職員が行う義務がある、予算編成・滞納処分など一部業務を除き、委託できるものは民間に委託していく考えです。 委託されるものの例としては、取水・浄水施設、送水・排水施設の維持管理、給水工事の受付審査などが上げられます。 委託は平成31年度までに段階的に進める考えで、最終的には、1企業体に一括で委託したいとしています。 伊那市の下水道事業は、累積赤字の解消など経営の健全化を目指す、下水道事業経営健全化計画を平成21年度に定め、施設の統廃合など赤字圧縮を進めてきました。 しかし、長引く不況の影響や、節水意識の高まり、人口の減少などにより給水収益の減少が進んでいるため、更なる経営改善が求められています。 伊那市では、料金体系を維持するためにも、民間委託を進めてきたいとしています。 包括的民間委託実施計画は、今年度中の策定を目指します。 なお、県内19市の中では、料金の徴収・検針業務の一括委託は実施しているところはありますが、上水道の運転管理業務や下水道処理場の包括的民間委託まで実施している市町村はまだ少ないということです。

-

南信高卒予定者 内定率91.2%

この春、南信地域で公立高校を卒業する生徒の就職内定率は、去年12月末現在91.2パーセントとなっています。 これは30日長野県教育委員会が発表したものです。 南信地域の就職希望者数は1067人で、内定者数は973人となっています。 内定率は91.2パーセントで、県内4地区のうちで一番高くなっています。 89パーセントだった去年の12月と比べると2.2ポイント上回っています。 県全体では、公立高校卒業予定者のうち、就職希望者は3,126人で、そのうち就職内定者は2,768人です。 内定率は88.5パーセントと、前の年の同じ時期と比べ、0.4ポイント上昇しました。

-

中国深圳市の園児と富県保育園の園児が交流

中国深圳市の深圳広電集団幼稚園の園児らが17日、伊那市の富県保育園を訪れ、園児と交流しました。 この日は、深圳広電集団幼稚園の園児8人と、保護者らが富県保育園を訪れました。 中国の団体が伊那市内の保育園児と交流するのは今回が初めてです。 交流会のはじめに、中国の園児から切り絵がプレゼントされました。 お礼に富県保育園の園児は、折り紙の紙飛行機の折り方を教え、全員で飛ばしていました。 広電集団幼稚園は深圳市が管理していて、新しいプロジェクトとして世界各国を訪れ、子どもに広い視野を持ってもらおうと、去年から海外訪問を始めました。 中国は1月末が旧正月にあたる春節で、会の最後には「あけましておめでとう」「新年快楽」と、お互いの言葉で新年を祝いました。

-

若手農業者が情報交換

上伊那の若手農業者が集い事例発表や意見交換等を行う2014アグリフォーラム イン上伊那が29日伊那市のJA上伊那伊那支所で開かれました。 この日は農業者や上伊那農業高校の生徒など80人ほどが参加しました。 フォーラムは「やるぜ!農業」をテーマに農業経営のヒントや、新たな活動のきっかけを作ってもらおうと行われました。 このうち発表会では、果樹農家や酪農家など8人と1団体が、上伊那地域の現状や課題、新たな生産方法の研究について発表しました。 3年前に愛知県から移住し箕輪町の牧場で働いている石郷岡(いしごうおか)直道さんは、「スマートフォンのアプリケーションのひとつラインを活用した、情報共有について紹介しました。石郷岡さんは「これまでの酪農は経験で世話をすることが多く、記録に残していない事が多かった。ラインを活用する事で、牧場の関係者全員が牛の状態について情報を共有でき、記録としても残る。 その結果、牛の健康につながり乳量が多くなった」と話していました。 実行委員会では、フォーラムを通して、農業の価値や魅力を発信し、地域とのつながりを作っていきたいとしています。

-

切りつけ事件受け教諭や警察が通学路を警戒

伊那市高遠町で女子中学生が男に持っていたバックを切りつけられた事件を受け、一夜明けた29日、通学路では中学校の教諭や警察が警戒する中、生徒たちが登校していました。 29日の朝は、高遠中学校の教諭およそ20人が通学路10か所で登校する生徒を見守りました。 学校によりますと事件のあった通学路は普段50人程が利用しているという事ですが、今朝は車で送る家も多くあり普段の半数だったという事です。 警戒にあたっている教諭は、車で巡回している別の職員に一人で歩いている生徒がいた場合は学校近くまで乗せていくよう連絡したり、近くに他の生徒がいる場合は「友達と一緒に歩くように」と声をかけていました。 事件は、28日登校中の女子中学生が背後から近づいてきた男にバッグを刃物のようなもので切りつけられたものです。 この女子中学生にケガはありませんでしたが男は逃走しました。 伊那警察署は29日午後4時50分現在男の行方をおっています。 高遠中学校では当面の間、部活動の練習を中止し登下校の時間帯に教諭らが通学路に立つことにしています。近くの高遠小学校ではPTAが、高遠高校では教職員が通学路に立ち警戒するという事です。 伊那市教育委員会では、市内の集中学校に対し子供の安全に注意するよう各学校に通達したという事です。

-

南ア世界遺産登録に向け講演会

富士山の世界遺産登録に向けたNPO法人の事務局のトップを務めた小田全宏さんの講演会が28日伊那市のいなっせで開かれました。 講演会は南アルプスの世界遺産登録に向け民間レベルから気運を盛り上げ活動のヒントにしようと上伊那や木曽の若手経営者などでつくるグループが企画しました。 講師の小田さんは、NPO法人「富士山を世界遺産にする国民会議」の運営委員長として、10年にわたり活動してきました。 小田さんは講演の中で、文化遺産として世界遺産登録を目指した経緯や、県の職員が登録に反対する地元団体のもとに通い説得したことなどを紹介しました。 小田さんは「世界遺産登録は多くのひとの思いや汗、努力があり実現できた。全力で取り組む事が大切」と話していました。

-

上伊那でインフル警報レベル

上伊那では先週1週間、1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が30人を超え、警報レベルとなっています。 長野県のまとめによりますと上伊那の20日から26日の1医療機関あたりの患者数は30.5人で警報レベルの30人を超えました。 県全体では26.67人で注意報が発令されています。 伊那ケーブルテレビの放送エリア内では箕輪中部小学校1年の2クラスが29日、30日の2日間学級閉鎖となっています。 県では手洗いをこまめに行うなど感染予防に努め、症状がある場合は早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。

-

伊那地域の気温12.5度 3月下旬並の暖かさ

29日の伊那地域は日中の最高気温が12.5度となり、3月下旬並の暖かさになりました。 暖かさにつられ伊那市の竜東保育園の園児が伊那市役所南のせせらぎ水路に散歩に来ていました。 園児は芝の上で走ったり、転がったりして遊んでいました。

-

村ふるさと大使で元宝塚の但馬さんが合唱指導

南箕輪小学校と南箕輪南部小学校は2月16日の南箕輪村の日、制定記念式典で歌を披露することになっています。 南箕輪村は、去年の6月定例議会で2月18日を南箕輪村の日と定めました。 2月16日(日)に制定記念式典が行れます。 式には地元小学校2校の合唱クラブが招待されていて合同で、「春の小川」、「ふるさと」、「南箕輪村民の歌」の3曲を披露します。 29日は南箕輪小学校で練習が行われ、村ふるさと大使で元宝塚歌劇団の但馬久美さんが合唱指導にあたっていました。 指導にあたった但馬さんは「歌う姿勢で声の大きさも変わる。足を前後にさせましょう」と児童に説明していました。 練習は放課後学校ごと行われますが、合同練習はなく、式典当日に初めて合わせます。 南箕輪小学校の宮澤ミチル教諭は「当日は南部小と一緒に歌うことになっているので、うまく合わせられるかがポイント」と話していました。 式典では、南箕輪小、南箕輪南部小と一緒に、但馬さんも歌うことになっています。

-

給料町長10%減、副町長8%減 審議会が答申

輪町特別職報酬等審議会は、平成26年度の町長の給料について、今年度と同様の10%減額、副町長の給料については、8%減額する答申を28日にしました。 この日は、審議会の黒田重行会長が平澤豊満町長に答申しました。 町長と副町長の給料は、平成21年度から今年度まで5年連続10%減額していました。 来年度、町長は10%の減額を維持し、副町長は8%に緩和する方針を示しました。 審議会では、「東日本大震災の復興やアベノミクス効果で、上伊那の月間有効求人倍率も県の平均まで改善してきているが、4月から始まる増税を前に、町民が景気の回復を実感できるかは不透明。 改革の先頭に立つ町のリーダーとして、引き続き抑制措置を継続する自らの姿勢を明らかにして、この難局に対処する必要がある」としています。 適用されれば、町長の給料月額はこれまで通り74万7千円、副町長の給料月額は13,400円上がり61万6千400円となります。 平澤町長は、この答申を尊重する方針です。

-

劇団歩 朗読劇「そこはかに ただ ただただ そこはかに」稽古

箕輪町文化センター付属、劇団歩は、来月2日に朗読劇「そこはかに ただ ただただ そこはかに」を上演します。 本番を目前に控え稽古にも熱が入っています。 この日は、歩のメンバーを中心に出演する10人が、箕輪町商工会で声を出していました。 朗読劇の主人公は全く別の環境で生活する男女2人です。 主人公を中心に2人を取り巻く周囲の人との関わりを声だけで表現します。 主人公以外は、多い人で1人10役以上やるということです。 この作品の原作は、箕輪町の飯島宗之さんが書き、父で劇団歩の演出を務める飯島岱さんが脚色・演出しました。 劇団歩は2003年に団員12人でスタートし、去年4月に創立10周年を迎えました。 劇団歩の朗読劇「そこはかに ただ ただただ そこはかに」は、 2月2日午後1時と午後4時から、箕輪町文化センターホールで開かれます。 チケットは、一般が1,000円、高校生以下は500円となっています。

-

劉鉄鋼さん 伊那公民館で二胡コンサート

中国出身で諏訪市在住の二胡演奏者、劉鉄鋼さんの新春二胡コンサートが28日、伊那市の伊那公民館で開かれました。 これは、伊那公民館おやじの会が主催したものです。 この日は、劉さんが開いている二胡の伊那教室に通う生徒と一緒に演奏しました。 アニメソングや歌謡曲など、多くの人が知っている曲を中心に演奏しました。 会場にはおよそ150人が訪れ、二胡の音色に浸っていました。 アンコールでふるさとが演奏されると、会場にいた人たちは一緒に口ずさんでいました。 ある人は、「二胡の音色が好きで、素敵な演奏が聴けて良かったです」と話していました。 コンサートの後には、訪れた人達が二胡に触れ、音を出していました。

-

ホウキモロコシでほうき作り

穂をほうきやブラシとして利用するために栽培されているホウキモロコシを使ったほうき作りが28日、伊那市長谷で行われました。 これは、昔ながらの手作りの良さを感じてもらおうと伊那市長谷の雑穀レストラン野のものが開いたものです。 28日は、市内などから11人が参加し、ほうき作りに挑戦しました。 指導をしたのは、地元に住むお年寄り2人です。 長谷地区では昔、ホウキモロコシを栽培し手作りでほうきを作る家庭が多かったということですが、栽培農家も減り現在は2件だけだということです。 ホウキモロコシは、アフリカ原産で、草丈は3mほどになります。 10月に収穫したホウキモロコシを乾燥させます。 自分の持ちやすい太さに束ね、針金を巻いて完成させていきます。 参加者たちは、お年寄りたちからポイントを教わりながら作業を進めていました。 参加者は、「思っていたより難しかったです。自宅でさっそく使いたい」と話していました。

-

風評被害に立ち向かう 佐藤浩信さん

東日本大震災から間もなく3年を迎えようとしています。 震災以降、伊那市で再起をかけ果樹栽培に取り組んでいる佐藤浩信さん。 風評被害に立ち向かい続けています。 佐藤さんは28日の朝、伊那市西春近でさくらんぼの木の剪定作業をしていました。 ここに植えられている90本の内、30本は、福島県から持ってきたものです。 最初は、西箕輪の畑に植えられましたが、さくらんぼは寒さに弱いため、標高が低いこの場所へ去年植え替えをしました。 福島県で主に贈答用の桃やさくらんぼなどの栽培をしていた佐藤さんは、震災に伴う原発事故の影響で3年前の4月、伊那市で果樹栽培を始めました。 去年4月からは、伊那食品工業株式会社の関連会社、ぱぱな農園の代表を務めています。 福島県伊達市で果樹園を経営している佐藤さんは、長野と福島を往復する生活を送っていましたが、去年12月に代表を長男の祐樹さんへとバトンタッチしました。 2か月に1度福島県へ戻り、剪定方法などを教えているということです。 28日は、さくらんぼの剪定技術をぱぱな農園の社員に教えていました。 佐藤さんは、風評被害はまだまだ深刻で、東京では福島県産の農作物が置かれていないのが現状だと話します。 さくらんぼは、4、5年後に収穫できるようになるということです。 佐藤さんは、「将来この場所をさくらんぼ狩りが出来る観光農園にしたい」と話していました。

-

女子中学生バッグ切りつけられる

28日午前7時20分頃、伊那市高遠町西高遠の路上を歩いていた女子中学生が男に持っていたバッグを刃物のようなもので切りつけられる事件が発生しました。 この女子中学生にケガはありませんでした。 伊那警察署の発表によりますと事件があったのは伊那市高遠町西高遠のウッドレックス東の路上です。 登校中の女子中学生が後ろから来た男に無言のまま持っていたバッグを切りつけられたものです。 この女子中学生にケガはなくそのまま登校し、話を聞いた学校が警察に通報しました。 男はそのまま現場を立ち去ったということです。 現場近くの高遠高校では、事件を受け注意して下校するよう指導があったということです。 男は年齢が40歳前後、身長170センチほどで体格は普通。 黒のニット帽に白のマスク、黒の手袋をつけ、焦げ茶色のナイロン製ロングジャンパーに黒のズボンをはいていたということです。

-

「富県と井月」 竹入弘元さんが講演

井上井月顕彰会・副会長の竹入 弘元さんによる、富県と井月のかかわりについての講演会が、きょう、伊那市の富県ふるさと館で開かれました。 講演会は、富県公民館よろず講座の一環で開かれ、会場には15人ほどが参加しました。 井上井月は、幕末から明治にかけての30年間ほどを伊那谷で放浪しながら過ごした俳人です。 富県にもゆかりが深い人物だとして、今回の講座が企画されました。 井月は、新潟県長岡市の生まれといわれていて、20代後半で長野県に入り、30代後半で伊那に落ち着くようになりました。 竹入さんは、「富県の多くの家に、井月の作品が残されている。井月と富県とは格別に濃密な交流があった」と話しました。 また、井月が富県に残した作品を中心に解説が行われました。 竹入さんは、「晩年になればなるほど、動作も不自由になり、井月は苦労し、切ない思いをしたような気がする。特別に豊かだったとは思えない伊那の人たちは、井月に対し、親切であり立派だった」と話していました。

-

県施設改修後市に移管の方針

伊那市は市内の県の施設、伊那勤労者福祉センターと県営伊那野球場について、市への移管を前提に県が改修工事を行うとの考えを示しました。 これは27日伊那市役所で開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。 勤労者福祉センターは敷地内への付属棟の設置などを計画していて、工事期間は今年10月から来年3月までを予定しています。 市によりますと、勤労者福祉センターは年間およそ450万円の収入に対し支出は850万円だということです。

-

証明書自動交付機 今年度末で廃止へ

現在、伊那市高遠町総合支所など上伊那で3台稼働している証明書自動交付機が今年度末で廃止されます。 証明書自動交付機はこれまで上伊那に8台が設置され、現在3台稼働しています。 自動交付機については、システム改修に多額の費用を要することから市では3月末で全て廃止することを決めました。 市によりますと平成24年度の住民票の発行件数は3万34件で、このうち自動交付機によるものは288件、コンビニでの交付は3824件でした。 市は自動交付機廃止について、改修費用が多額であることに対し利用件数が少ないと説明しています。

-

伊那市景観計画案答申 4月から条例全面施行

伊那市景観審議会は27日、市の景観計画案を白鳥孝市長に答申しました。 この計画案は4月1日から実施される予定で市独自の景観条例が全面施行されます。 27日、伊那市役所で審議会が開かれ上原三知会長が白鳥市長に答申書を手渡しました。 景観計画案は豊かな住環境の実現や観光、経済の活性化、地域の個性創出などを目的に策定されたものです。 伊那市は県の同意により去年11月、景観法に基づく景観行政団体となっています。 これにより市独自で条例を定めることができるようになり4月1日から全面施行されることになっています。 条例の全面施行により建物の新築などについて、高さや面積など基準を超えるものについては市に届出が必要となります。 さらに西箕輪景観形成重点地区については届出の基準がより厳しいものとなっています。 委員からは「伊那市は景観づくりについて底力のある地域。今後は具体的な取り組みが必要」といった意見が出されていました。 景観計画案は市街地や田園、河岸段丘など特性に応じて景観形成が進められることになっていて 市では市民また事業者と連携を図りながら目標実現に向け取り組んでいくとしています。 この案は2月中に市長の決裁で正式に決定されることになっています。

-

産業団地分譲で報酬制度

伊那市は産業団地の分譲について成立に至った企業に関する情報提供者に報酬を支払う制度を設けるとの考えを示しました。 この制度は伊那市土地開発公社の解散に伴い産業団地の分譲をすすめるために設けられるものです。 対象は伊那インター工業団地など市内6つの団地、11区画です。 成約報酬は分譲代金に100分の1を乗じた額となっています。 この制度により市に移譲され販売する産業団地について広く周知し分譲を促進したいとしています。

-

はらぺこ冬まつり お店屋さんごっこを楽しむ

伊那市東春近の保育園、山の遊び舎はらぺこで27日、冬まつりが行われ園児がお店屋さんごっこを楽しみました。 紙で作ったブレスレットやネックレス、アイスクリームなど、9つのお店屋さんが並びました。 冬まつりは毎年この時期に行われていて、園児が商品を考えて作りました。 中には、「骨屋さん」も・・・ 保育園の裏山を散歩した時に拾った鹿の骨だそうです。 園児らは、欲しいものを探して紙で作ったお金で買っていました。

-

無量寺で節分準備 「福ます」作り

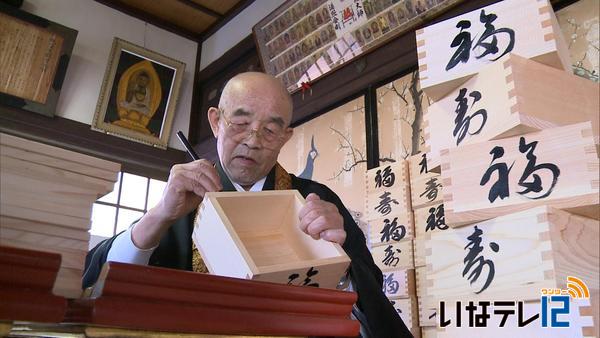

箕輪町北小河内の無量寺で、来月の節分の豆まきで使う「福ます」の準備が、27日に行われました。 無量寺の中川弘道住職が、約60個の福ますの準備を行いました。 ますに書かれた文字は、幸せを願う「福」と、健康・長寿を願う「寿」です。 このますは、2月3日の節分の行事で、年男年女などによる福豆まきで使われます。 無量寺の節分の行事は2月3日に行われ、午後3時から護摩祈祷会、午後4時から福豆まきが行われます。

-

花粉飛散予測 今年は「やや少ない」

飯田保健福祉事務所は27日、今年のスギ・ヒノキの花粉飛散予測を発表しました。 今年の飛散量は例年よりも「やや少ない」予測です。 飯田保健福祉事務所の発表によりますと、今年の飯田下伊那地域での花粉の飛散量は、例年より「やや少ない」と予測しています。 スギとヒノキを合わせた花粉の量は1平方センチメートルあたり2,635個で、多く飛散した去年の35%、例年の70%とみています。 花粉の飛散開始時期は、2月下旬と予測しています。 飯田保健福祉事務所では、マスクやメガネを使ったり、家の中に入る時は花粉を払い落すなど、早めの花粉症対策を呼びかけています。

-

みすゞ俳句会 新年総会

伊那地域をはじめ県内外の俳句愛好者でつくる「みすゞ俳句会」の新年総会が19日伊那市内で開かれました。 総会には上伊那を中心に110人余りが出席しました。 みすゞ俳句会は伊那谷に新しい俳句文化を定着させようと終戦直後に発足しました。昭和21年からは俳句雑誌みすゞを発行していて、今月までに767号となっています。 会を主宰する城取信平さんは「800号という目標が見えてきた。会員同士、競い合いいい俳句を作っていきたい。」とあいさつしました。 総会ではこの他に、昨年度、優れた俳句を作った人などの表彰が行われ、最高賞のみすゞ賞には伊那市の「みついよしこ」さんが選ばれました。 みついさんは「この賞をはげみに、さらにステップアップしていきたい」と話していました。 みすずでは今年俳句雑誌を毎月発行する他各地区で俳句会などを開催する予定です。

611/(木)