-

夜空に満開 咲光桜

冬のイルミネーションイベント「夜空に満開 咲光桜」が、29日まで伊那市の春日公園で行われています。 公園内東側の桜およそ30本には、ピンク色のLEDライトが施されています。 冬の観光資源にしようと伊那商工会議所青年部が今年初めて企画したものです。 イルミネーションは、29日日曜日まで楽しめるということです。

-

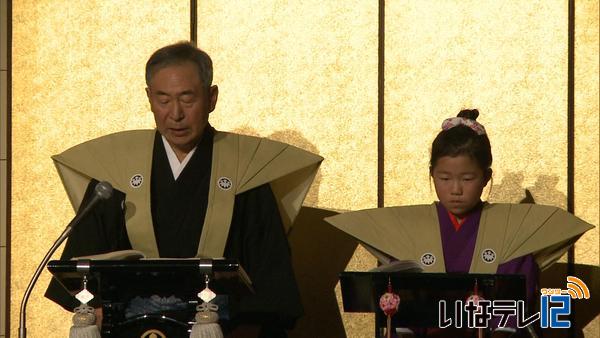

古田人形定演で柴さんが孫と初共演

箕輪町の伝統芸能「古田人形芝居」の定期公演が7日、箕輪町文化センターで開かれ、古田人形芝居保存会の柴登巳夫会長が孫の七海さんと共演しました。 公演前、柴登巳夫会長は「孫が落ち着いてやってくれるか心配」と話していました。 同じく七海さんは「昔の言葉で上手に出来るか不安」と話していました。 7日は、生き別れになった親子の悲劇を描いた「傾城阿波鳴門」巡礼歌の段を上演しました。 この中で、保存会の柴登巳夫さんは孫で箕輪西小学校、古田人形クラブの柴七海さんと初めて共演しました。 二人は語りの太夫で共演し、息の合った語りを見せました。 定期公演は、上古田の伝統芸能「古田人形芝居」を多くの人に見てもらおうと毎年開かれているもので、会場にはおよそ200人が訪れました。 このほか、箕輪西小学校古田人形クラブなどの発表もありました。 芝居を見たある男性は「年々レベルが上がっている。地域の伝統芸能をこれからも受け継いでいってほしい」と話していました。

-

JA上伊那とファミリーマートのコラボレーション店舗がオープン

JA上伊那とファミリーマートのコラボレーション店舗が6日、旧JA上伊那伊那支所跡地に、オープンしました。 オープニングセレモニーには組合員や、ファミリーマート社員など関係者およそ200人が参加しました。 セレモニーでは、テープカットと鏡開きでオープンを祝いました。 JA上伊那の米の取扱いをしていたことが縁で今年の2月にファミリーマートとのコラボレーションが実現しました。 6日オープンしたファミリーマートは、上伊那地区で4店舗目のコラボ店舗です。 店内には、生産者コーナーや、Aコープブランドの品物が並びます。 また、イートインコーナー20席もあり、買った弁当を食べたり、コーヒーを飲みながらくつろぐことができます。 セレモニーでJA上伊那の御子柴茂樹(みこしばしげき)組合長が、「Aコープ伊那店がなくなり地域の皆様に迷惑をおかけしました。これからは24時間地域のために頑張ります」と挨拶しました。 関係者によりますと、今後も上伊那地区に数店舗コラボ店を増やす計画があるということです。 ファミリーマートJAいな店の営業は年中無休の24時間となっています。

-

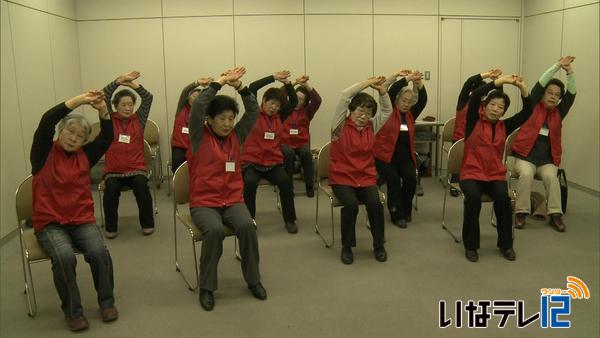

いきいきサポーター高遠が地域

伊那市高遠町のいきいきサポーターが、一般財団法人千代田健康開発事業団のチヨダ地域保健推進賞を受賞しました。 この日は一般財団法人千代田健康開発事業団の山本吉明専務理事が伊那市役所を訪れ、伊那市の高齢者福祉課の木ノ嶋志津子さんに賞状を手渡しました。 一般財団法人千代田健康開発事業団は昭和41年に設立され、主に医学研究助成、地域保健活動助成などを行っています。 いきいきサポーターは平成17年に旧高遠町で発足し、今年で9年目になります。 受賞は、地域の健康推進に長年にわたり活動してきた点が評価されました。 いきいきサポーターは現在75人で活動していて、月に2回ほど各地区のおたっしゃ教室で指導しています。

-

伊那スキーリゾート 準備本格化

12月に入り、伊那市西春近の伊那スキーリゾートではシーズンインに向けた準備が本格化しています。 6日は、標高900メートルから1,000メートルまでの高低差100メートル、長さ600メートルの第2ペアリフトの取り付けが行われました。 伊那スキーリゾートのゲレンデは、全長1,200メートルで、第1クワッドリフトと第2ペアリフトで結んでいます。 ワイヤーに固定するフックを組み立て、グリースを注入すると3人がかりで取り付けていました。 取り付けるリフトは、98基で、7日まで行われます。 昨シーズン、伊那スキーリゾートは、12月22日から3月24日まで営業し、前年を18パーセント上回る5万1,800人の利用がありました。 今シーズンは、9日に安全祈願をして、雪づくりを本格化させ、21日のオープンを目指します。 今シーズンは、新たに降雪見学ツアーなどのイベントも予定し、集客アップを目指したい考えです。

-

白鳥市長 10日一般質問で進退表明の見通し

伊那市の白鳥孝市長は、任期満了に伴い来年4月に行われる伊那市長選挙に立候補することを10日に表明する見通しです。 10日は、12月定例市議会の一般質問初日で、黒河内浩議員が次期市長選挙について質問します。 取材に対し、白鳥市長は、「後援会の出馬要請もいただいた。いくつかの団体からも早い時期での表明を求める声もいただいている。質問の内容にもよるが、聞かれたら、答えるつもりだ。」と述べました。 黒河内議員は、「10日の一般質問で、これまでの4年間の総括と進退について確認したい」と話していて、白鳥市長の2期目の出馬表明は、10日となる見通しです。 伊那市長選挙は、来年4月20日告示、27日投開票の日程で行われます。 これまでに立候補を表明している人はいません。

-

農村女性ネットワークいな主催 地産地消セミナー

伊那市内の女性農業者でつくる「農村女性ネットワークいな」は6日、地元の食材を使った地産地消セミナーをいなっせで開きました。 地産地消セミナーは、地元の食材を使って料理を味わい、会員同士の情報交換の場にしようと年に2回開かれています。 この日は、農村女性ネットワークいなの会員25人が、じゃがいもピザとおからサラダを作りました。 農村女性ネットワークいなの会員は、農産物の加工や販売を行ったり、保育園や小学校の給食の食材を提供しています。 会員は、できたピザとサラダを味わっていました。 ある会員は「みんなで集まって料理をするのは楽しい。地元の食材で美味しいものができて良かった」と話し

-

西天竜土地改良区 売電事業

西天竜土地改良区は、現在の賦課金の減額を目指そうと、太陽光発電設備を設置して売電事業に取り組むことを決めました。 太陽光発電設備の設置場所は、春日街道沿いにある西天竜幹線水路全面改修竣工記念碑の西側です。 現在、西天竜土地改良区の組合員3,000人で負担している、組合員が土地改良区に支払う賦課金は、年間10アールあたり9,700円となっています。 平成23年度と比べて300円の減額となっていますが、改良区ではさらなる減額を目指し、組合員の負担を減らそうと、今回太陽光発電設備を設置して、売電事業に取り組むことを決めました。 建設する広さはおよそ900平方メートルで、建設費はおよそ2,100万円となっています。 発電量はおよそ49キロワットで、太陽光で発電した電力は全て中部電力に売電するということです。

-

デジアナ変換終了の周知呼びかけ

12月1日のデジタル放送の日に合わせて、ケーブルテレビのデジアナ変換終了についての周知や次世代テレビの魅力を紹介するイベントが1日、東京で開かれました。 これはデジタル放送推進協会が日本ケーブルテレビ連盟の協賛で開いたものです。 イベントでは現在ケーブルテレビで行われているデジアナ変換サービスが再来年3月末で終了することから、スムーズなデジタル放送への移行を呼びかける取り組みを進めていくことが報告されました。 会場にはテレビの受信相談を受け付けるコーナーが設けられケーブルテレビのデジアナ変換などについて担当者が説明していました。 他に次世代テレビの「4Kテレビ」や「8Kテレビ」による高画質な映像が展示されていました。

-

TPP反対上伊那緊急集会

7日からシンガポールで年内最後のTPP閣僚会合が開催されるのを前に、TPP交渉脱退などを求める緊急上伊那地域農政集会が、5日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 この日は、上伊那地域から200人が集まり、団結のガンバロー三唱などをしてTPP反対の決意表明をしました。 御子柴 茂樹代表理事組合長は、「主要5項目を死守し、関税撤廃を断固阻止するため、運動を盛り上げていくことは喫緊を要する。心をひとつにがんばっていきたい」と挨拶しました。 集会では、JA長野県中央会の中塚 徹農政対策課長が、「アメリカは、20年程度の猶予期間を容認する変わりに、全品目の関税撤廃に応じるよう主張するなど、閣僚会合の開催を前に、日本に譲歩を求めて圧力をかけてきている」などと報告しました。 その後、5人が意見発表を行いました。 集会ではほかに、JA上伊那の新谷 秀子女性理事が決議案を読み上げ採択されました。 集会の最後には、トラクターなどで市内を街宣し、TPP反対を訴えていました。

-

松くい虫被害 箕輪町三日町南部で被害が拡大

上伊那地方松くい虫防除対策協議会が5日に開かれ、箕輪町の三日町南部で被害が拡大していることが報告されました。 伊那合同庁舎で、上伊那8市町村の担当者が出席し対策協議会が開かれ、被害状況が報告されました。 報告によりますと、箕輪町では、三日町南部で被害が拡大していて、現在、伐倒処理が行われています。 今年5月に三日町の北部で被害木が1本確認され、三日町南部では、4月から5月にかけ被害が拡大したということです。 上伊那全体の被害は、9月末現在2,930立方メートルで、去年の同じ時期の被害量の92%と若干減少しています。 他の地域の被害は、10月に伊那市山寺で4本、11月に西箕輪与地で1本確認されています。 協議会では、被害が確認されている先端地域について伐倒処理などの対策を重点的に行い、被害拡大を防止していくとしています。

-

北小河内住民ふれあい会

箕輪町の北小河内区民が集い、食事や交流を楽しむ住民ふれあい会が、今日北小河内公民館で開かれました。 北小河内ふれあい会は、地区社会福祉協議会が元々開いていたお茶のみ会が発展して始まりました。 自宅に閉じこもってしまいがちなお年寄りに外に出て交流する機会にしてもらおうと、12年前から始め、1年に5回開いています。 今回は60回の記念の会となり、こどもからお年よりまで80人ほどが参加しました。 住民らは簡単な手遊びをしたり、ハーモニカ演奏にあわせて歌うなどしていました。 演奏などの発表は、趣味を持つ住民有志が交代で行っているということです。 会場には、手づくりのおにぎりやトン汁も用意されました。 一人100円の参加費を集め、30人のボランティアが班を作り交代で料理を提供しています。 ふれあい会の根橋 キサエ会長は、「誰でも参加して交流できる会として続けてきた。地域のふれあいの場として来年も続けていきたい」と話していました。

-

伊那市成人式 白鳥市長「今年度中に判断」

伊那市の成人式のあり方について検討してきた委員会から報告を受けた白鳥孝伊那市長は、時期や開催方法について今年度中にも判断したいとの考えを示しました。 5日は、丸山 敞一郎委員長らが、市役所を訪れ、検討結果を白鳥市長に報告しました。 丸山委員長は、「開催時期や方法について検討したが、一体化や分散などさまざまな意見が出され、今すぐ変更するべき時期ではないというまとめとなった。方向性については、市長に決断していただきたい」と話しました。 報告を受けて、白鳥市長は、「会場によって記念品が異なることなど同じ市民なのにばらつきがあるのは望ましくない。パンフレットも主催者が分かりにくく、公民館単位で実施するにしても伊那市がやっていることを理解してもらえるものにしなければいけない」と話し、今後の成人式について早急に検討したいとの考えを示しました。 白鳥市長は、来年度からの成人式には反映できるよう、今年度中には結論を出したいとしています。

-

第18回書晋展

伊那市の書道教室の指導者などでつくる書晋会のチャリティー展が、5日から、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで始まりました。 伊那市内の書道教室の指導者などでつくる書晋会が展示会を開くのは今回で18回目となります。 いなっせを会場に開くのは初めてで、会場の広さにあわせて小品を集め、今回初めてチャリティー展にすることにしました。 会員は15人でジャンルや会派もさまざま。 出店者の写真とともに、かなや漢字、交書などが並びます。 チャリティーで集まった寄付金で、点字用タイプライターや高齢者疑似体験セットなどを購入し伊那市社会福祉協議会に寄付する予定で、書晋会では多くの来場を呼びかけていました。 この第18回書晋展チャリティー展は、8日(日)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています、

-

長谷中学校が東日本大震災の被災地を支援 募金届ける

東日本大震災の被災地を支援しようと、伊那市の長谷中学校は、9月の文化祭で開かれた音楽会の来場者に呼びかけ集めた募金を、5日、伊那市に届けました。 長谷中学校生徒会役員が伊那市長谷総合支所を訪れ、田中博文次長に、集まった募金1万3,227円を届けました。 長谷中学校では、今年9月28日の文化祭音楽会でチャリティーイベントを行いました。 3年生全員で太鼓を演奏し、会場全員で合唱を行った後、来場者に募金を呼びかけました。 届けられた募金は、日本赤十字社長野県支部を通して被災地に届けられることになっています。

-

ジオパークで地域活性化を先進事例学ぶ

ジオパークを使った地域活性化の先進事例を学ぶ講演会が3日伊那市の長谷公民館で開かれました。 講演会は、来年、伊那市でのジオパーク全国大会の開催や、南アルプス国立公園指定50周年を迎える事から、南アルプスジオパークの魅力を多くの人に伝えようと伊那市が主催したものです。 講師は、兵庫県香美町でジオパーク推進委員をしている今井ひろこさんです。 今井さんは、2010年に地元の山陰海岸ジオパークが世界ジオパークに認定された事をきっかけに役場の嘱託職員となり、初めて地域の地形や地質などについて勉強したという事です。 今井さんは香美町で行っている取り組みとして、地元産の農産物をただ美味しいというのではなく「花崗岩により水が濾過され、軟水となり酒造りに適しているや」、「砂丘では、長芋がまっすぐに育ち、水はけが良く、良質なメロンが栽培できる」など地質や地形の特徴を盛り込んだストーリーと結びつける事で、売る側も地域への理解が深まるとアドバイスしていました。 会場には観光関係者など約80人が訪れ今井さんの話に耳を傾けていました。

-

上伊那消防広域化協議会 想定協議終える

上伊那消防広域化協議会が4日伊那市内で開かれ、広域化に伴い想定した全ての協議が終了しました。来年1月20日には上伊那の8市町村長が出席して広域化に関する協定を締結する予定です。 4日は広域化後の本部や各消防署の名称についての協議が行われました。 結果、本部の名称については「上伊那広域消防本部」に決まりました。 消防署については、駒ヶ根市の北消防署と飯島町の南消防署は、伊南 北、伊南 南消防署に変更し、それ以外の消防署はこれまでどおりとする事が決まりました。 これにより、協議会発足時に想定した、45項目全ての協議が終了しました。 また、協議会では国から消防広域化重点地域の指定に伴い県に対し財政支援を求めていく事を確認しました。 県に対し支援を求めるのは、広域化に伴う消防車や救急車の表示変更の費用や、事務所のOA機器の整備費など5千万円です。 要望書は5日白鳥孝伊那市長が県庁を訪れ、阿部守一知事に手渡すという事です。

-

ノロウイルス食中毒注意報 全県発令

長野県は4日ノロウイルス食中毒注意報を全県に発令しました。 ノロウイルスに感染すると下痢や嘔吐などの症状が現れます。県では手洗いのほか調理の際は十分に火を通すなど食中毒予防を呼びかけています。

-

定住促進へ 地域おこし協力隊員全国募集

伊那市は、「都市部からの若者」をターゲットにした移住・定住促進策として地域おこし協力隊員と集落支援員を来年度から配置する計画です。 地域おこし協力隊員は、全国から4人を公募して市内に移住してもらい、それぞれ得意な分野で活性化に協力してもらいます。 具体的な事業としては、新たな特産品の開発をする「いなかもん開拓団」や、里山ガイドの育成や組織作りを進め、SNSを活用した情報を発信する「里山アテンダント」を計画しています。 協力隊員のサポートや調整などをする集落支援員も1人配置する計画です。 移住・定住促進プログラムは、人口減少に少しでも歯止めをかける取り組みとして、平成26年度から10年間を計画しています。 基本方針は、「農業」と「教育」をキーワードに若い世代の移住を支援し、地域の魅力向上や他市町村と差別化を図り独自性の施策を展開する等としています。 伊那市では、プログラムによる人口増の目標は新規就農者の受け入れを50人とするなど年間120人としています。 プログラムによる相乗効果として、出生率を平成23年度の1.52から平成45年度以降は2.0まで引き上げたいとしています。

-

債権売買の特殊詐欺で600万円だまし取られる被害

上伊那郡の70代の女性が債権売買に関する特殊詐欺にあい、現金600万円をだまし取られる被害に遭っていたことがわかりました。 伊那警察署の発表によりますと、被害にあったのは上伊那郡に住む70代の女性です。 10月に会社員を名乗る男性から女性宅に電話があり、「介護施設の債権を上伊那郡在住者のみ買うことができる」「埼玉県の人があなたの名前で債権を2,000万円分買った」「警察に言っても関係者として逮捕される」などと言われました。 その後、介護施設の運営会社社員を名乗る男から被害者に電話があり、「まだ埼玉県の人から2,000万円が振り込まれない。あなたが払えば逮捕されないようにできる」などと言われ、女性は10月23日に指定された東京都内の住所宛てに、ゆうパックで300万円を送りました。 その後も電話で「施設の入居者が少ない場合、もう一度払わないと内々にできず、逮捕される」「払えば後で債権の証書を送る」などと言われ、11月2日にさらに300万円を送りました。 しかし、債権証書が届かず、電話もつながらなくなったため、だまされたことに気づき警察に届け出たものです。 伊那署では、「投資の話には安易にのらない」「金銭の支払いは一人で即決しない」など、詐欺被害防止を呼び掛けています。

-

たかずやの里 竹筒募金におよそ130万円集まる

伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の移転改築のため、上伊那のおよそ60か所に設置されている竹筒募金箱に、3日までにおよそ130万円の募金が集まりました。 4日はたかずやの里の施設内保育園で子どもたちが見守る中、いっぱいになった募金箱が開封されました。 竹筒募金箱は、たかずやの里が去年9月に上伊那の市町村窓口や店舗などおよそ60か所に設置したものです。 いっぱいになった募金箱は随時回収・集計を行っていて、3日までに竹筒募金箱で集まった金額は129万8,182円です。 また、上伊那広域連合に寄せられた寄付金は11月30日現在636件3,697万6,366円となっています。 竹筒募金箱の設置、寄付金の受付は来年3月まで行うということです。

-

障害者週間に合わせた販売会

3日から9日までの障害者週間に合わせて、障害者福祉施設による販売会が2日から伊那合同庁舎で開かれています。 伊那保健福祉事務所管内にある10個の障害者福祉施設は、障害者の工賃アップなどを目的に7年前からこの販売会を開いています。 初日の2日は、4施設の利用者と職員12人が、手作りの手芸作品やお菓子を販売しました。 去年は5日間でおよそ10万円の売り上げがあったということです。 また今年から初めて、ラーメンとうどんの移動販売も行われています。 施設利用者は「販売する機会があまりないので、たくさんの人に来てもらいたいです」と話していました。 販売会は6日まで伊那合同庁舎で開かれていて、時間は正午から午後1時となっています。

-

下小沢あかりの会 おやき作りで交流

伊那市の下小沢地区の高齢者でつくる下小沢あかりの会は3日、小沢地域交流センターでおやきを作って交流しました。 この日は会員30人が集まり、5種類の味のおやきを作りました。 地域の味を手作りで味わおうと、今回はおやきにしました。 下小沢あかりの会は、地区の高齢者が集まり交流を深めようと3年前に発足しました。 会では、年に8回ほど流しそうめんや神社の掃除などをして交流しているということです。 ある会員は、「みんなで集まって地域の食べ物を作ることで童心に返る気持ちになれました」と話していました。

-

満光寺で雪吊り作業

本格的な積雪シーズンを前に伊那市高遠町の満光寺では境内の松を雪の重さから守る雪吊りの作業が3日行われました。 満光寺では、20年ほど前から松の雪吊りを行っています。 雪吊りは木々の枝が雪の重みで折れないように保護するもので冬の風物詩にもなっています。 3日は、朝から伊那市手良にある造園業者、花月園の職人が作業にあたっていました。 長さ10メートルほどの支柱に松を固定し、上から円すい状にワラの縄を張り巡らせます。 使われる縄は、100mの玉縄7個分だということです。 満光寺の境内には高所作業車が入れないため、はしごを使って一本一本丁寧に縄を下していきます。 作業していた松は樹齢およそ、500年の黒松で武田信玄の弟、武田信康が信玄の遺言によりこの寺に植えたという言い伝えがあります。 この松を一目見ると極楽往生できると言う噂が広まり極楽の松と呼ばれています。 満光寺では、「訪れた人たちに冬の風情を楽しんでもらいたい」と話していました。

-

東部中合唱部 最優秀賞受賞

伊那市の東部中学校合唱部は、11月30日に東京都で開かれたTBS子ども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会で最優秀賞を受賞しました。 このコンクールでの最優秀賞受賞は2年ぶりです。 東日本優秀演奏発表会には、予選を勝ち上がった長野県、新潟県の中学校から9校が出場しました。 東部中学校が発表したのは「人間」という歌です。 この歌の歌詞は歴史小説家の司馬遼太郎のエッセイを素に作詞されたものです。 自然の大切さが歌詞に込められています。 8月に行われたNHK全国学校音楽コンクールの自由曲として発表しましたが思った結果が出ませんでした。 3年生にとって最後の大会となる東日本優秀演奏発表会でこの歌で勝負することを決めました。 音楽室の黒板には先輩や先生、同級生達の応援のメッセージが書かれています。 応援に後押しされながら生徒たちは、毎日練習に励んできました。 審査員からは、「心に訴えてくる」とか「気持ちの入った歌声」などの評価を受け、最優秀賞を受賞しました。 今後は、最優秀賞に選ばれた全国7ブロックの代表のテープ審査が行われ、来年1月下旬にこの中の1校が文部科学大臣奨励賞に決定することになっています。

-

新型インフルエンザ対策研修会

今年施行された国の新型インフルエンザ等対策特別措置法に伴い、上伊那地域における対策を迅速に進めようと2日、伊那合同庁舎で研修会が開かれました。 2日は県や警察、関係機関の代表で組織する長野県新型インフルエンザ等対策本部上伊那地方部の中から20人が参加しました。 上伊那地方部は17の班に分かれていて、新型インフルエンザが発生した場合の対応や連携について説明を受けていました。 新型インフルエンザは鳥インフルエンザが鳥や人などの体内で変異して、強い感染力を持ち、38度を超える発熱が特徴的な症状とされています。 上伊那地方事務所は「これからの時期インフルエンザが流行するシーズン、情報収集や状況報告などを徹底して欲しい」と話していました。 長野県では、新型インフルエンザ対応マニュアルを来年1月に作成するということです。

-

伊那市長選挙と伊那市議選挙の選挙日程決まる

来年4月の任期満了に伴い実施される、伊那市長選挙と伊那市議選挙の選挙日程が決まりました。 伊那市選挙管理委員会が2日発表しました。 告示日は来年4月20日、投開票は4月27日です。 市長と市議の任期はともに4年間で、市議の定数は21人です。 なお、12月現在、伊那市の選挙人名簿登録者数は、男性2万7,191人、女性2万8,819人の合わせて5万6,010人となっています。

-

落ち穂拾いの米を袋詰め

南箕輪中学校地区生徒会は2日、落穂拾いで集めた米の袋詰め作業を行いました。袋詰めした米を販売し集めたお金を義援金として東日本大震災の被災地に贈る計画です。 2日は南箕輪中学校で地区生徒会の役員10人ほどが落ち穂拾いで集めた米を3合ずつ袋に詰める作業を行いました。 落ち穂拾いは昭和33年から続く南箕輪中学校の伝統行事で今年で56回目となります。 落ち穂はこれまで食料不足の外国に贈るなどしていました。 東日本大震災発生後から被災地、宮城県南三陸町の志津川中学校と交流が始まり支援活動として落ち穂拾いで集めた米を販売しその収益を義援金として贈るようになりました。 1袋500円で330袋用意され、今月予定されている保護者懇談会に合わせて販売されることになっています。

-

ふるさとCM大賞で伊那市から2作品が優秀賞

30秒にふるさとへの思いを込めたふるさとCM大賞NAGANOの最終審査会が1日長野市で行われ審査の結果、伊那市から2作品が優秀賞に選ばれました。 ふるさとCM大賞は、長野朝日放送が主催するもので、今年で13回目です。 今年は県内から83作品が寄せられ25作品が最終審査に進みました。 伊那市からは西春近南小学校、西箕輪中学校、伊那ローメンファン倶楽部の3作品が最終審査に進みました。 ステージでは、参加団体がパフォーマンスなどをしてCMをPRしました。 審査の結果、優秀賞となる知事賞に伊那ローメンファン倶楽部の「ロックンローメン」が選ばれました。 また、教育委員会賞には西春近南小学校6年の「伊那の子供達から、真心のこもった贈り物」が選ばれています。 伊那ローメンファン俱楽部と西春近南小学校の作品は年間50回放送されることになっています。 この模様は来年1月4日に長野朝日放送で放送されることになっています。

-

事故防止へ安全運転呼びかけ

1日から年末の全国交通安全運動が始まり、伊那市交通安全協会会員らが伊那市のナイスロードでドライバーに安全運転を呼びかけました。 交通安全運動では山寺義士踊りの衣装で交通安全指導員らが啓発活動を行いました。 またドライバーのマナーアップを呼びかける「マナーアップる」と名付けられたリンゴが配られていました。 伊那警察署によりますと12月1日現在管内の事故件数は409件で去年の同じ時期と比べ2件減少。 死亡事故は5件で1件減少しています。 年末の交通安全運動は今月31日まで行われます。

511/(水)