-

南箕輪村議会 議長に原悟郎さん、副議長に小坂泰夫さん

申し合わせ任期満了に伴う南箕輪村議会の正副議長の改選が、9日に行われ、議長に原悟郎さんが再任され、副議長に小坂泰夫さんが選ばれました。

この日開かれた村議会臨時会で正副議長の選挙が指名推薦で行われ、議長に原悟郎さんが再任されました。

原さんは、3期目の67歳です。就任の挨拶で「村政発展のため更に改革を進め、厳正な議会運営に努めたい」と話していました。

副議長には、3期目で46歳の小坂泰夫さんが選ばれました。

小坂さんは、「このような重責を担うことは村の若い世代を奮起させるきっかけになると思う。議会全体が住民の皆さんに寄与できるよう尽力したい」と挨拶しました。

正副議長の任期は、申し合わせにより2年となっています。 -

真夏日30.3度 8月上旬並み

9日の伊那地域の最高気温は、30.3度と、8月上旬並みの真夏日となりました。

伊那市役所南側のせせらぎ水路では、親子連れが水浴びをして涼んでいました。

9日の伊那地域の最高気温は30.3度。これは、今年最高の記録で、5月としては、観測史上2番目の暑さとなりました。

伊那市の中心市街地では、日傘を差す女性や、上着を脱いで暑さをしのぐ小学生の姿が見られました。

長野地方気象台によりますと、明日は、昼から天気が崩れ、雨のあとは平年並みになりそうだということです。 -

伊那市 景観行政団体10月移行を目指す

地域の景観の保全、形成について定める伊那市景観計画の案が、9日に開かれた策定委員会でまとまりました。伊那市では、9月定例市議会に景観条例案を提出し、10月の景観行政団体移行を目指します。

この日開かれた策定委員会で計画案がまとまりました。

案では、建物の建設に必要となる届出や審査基準について定めました。景観計画区域となっている伊那市全域が対象で、高さ13メートル、床面積30平方メートルを越えるものは届出が必要となり、従わない場合は、指導や勧告、罰則の対象となります。

計画案は、24日に白鳥孝市長に報告されます。

伊那市では、景観条例の制定案を9月の定例市議会に提出し、10月をめどに景観行政団体移行、来年4月1日からの景観計画の全面施行を目指しています。 -

箕輪町商店街に出張販売所 オープン

みのわ振興公社が運営する農産物直売所「にこりこ」などは、中心商店街で、週に1回、野菜などを出張販売する「いこいマート」を今日からスタートさせました。

箕輪町松島の中心商店街にある情報拠点施設です。毎週木曜日には、商店に変身します。

オープン初日の9日は、開店時間の午後1時になると、近所のお年寄りなどが早速訪れていました。

販売されているのは、地元野菜や生鮮魚・惣菜など100種類ほどです。

松島では、生鮮食品などを販売するスーパーが、去年8月に撤退したため、高齢者などの買い物が不便になっていました。

そうした声を受けて、農産物直売所にこりこの店長・戸田真理子さんが、生鮮魚の移動販売を行っている泰成運輸に声をかけ、共同で出張販売を企画しました。

出張販売所には、次々と徒歩で客が訪れ、野菜や魚を買い求めていました。

ある女性は、「歩いて遠くへ買い物に行くのは困難なので、毎週1度来てくれるのはありがたい」と話していました。

この出張販売は、毎週木曜日・午後1時から行われる予定で、協力店舗も随時募集するということです。 -

新規就農者支援協定 調印

茨城県の農業専門学校と、伊那市、JA上伊那は、新規就農者を支援する協定を9日締結しました。

就農に焦点をあてた、県下初、の珍しい取り組みです。

9日は、伊那市役所で調印式が行われました。

協定を結んだのは、茨城県水戸市にある「鯉淵学園農業栄養専門学校」と、伊那市、JA上伊那です。

農家の高齢化などにより農業の担い手が少なくなる中で、就農を希望する学生に、情報提供や実習の受け入れなどの支援を行い、地域の農業振興・担い手確保などを目的とするものです。

白鳥孝市長は、「農業を希望する若い人に、技術、資金、住む場所など、JAと協力して支援していきたい」

鯉淵学園の近藤博彦学園長は、「やる気のある学生が生計を立てられるようなバックアップ体制のある場所に学生を送り込みたい」

JA上伊那の御子柴茂樹代表理事組合長は「伊那市は、花・きのこ・酪農など特色ある農業を営む若い人がたくさんいる。3者そろって、全国発信したい」と挨拶しました。

9日は、鯉淵学園の研修生2人も調印式に参加しました。

そのうちの一人、学園研修生の丸山健太さん(21)は、6月から1ヶ月間、伊那市での農業研修を予定しています。丸山さんは、「顔の見える関係を築くことができありがたい。長野県への就農を希望している」と話していました。

今後は、3者で相互交流を行い、伊那市で就農する魅力を発信し、新規就農に結び付けたい考えです。 -

伊那市高遠町上山田で物置小屋を焼く

9日午後1時40分、伊那市高遠町上山田で物置小屋を焼く火事がありました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署の発表によりますと火事があったのは伊那市高遠町上山田の丸山孝良さん所有の物置小屋です。

火はおよそ10分後に消し止められましたが物置小屋およそ5平方メートルが全焼した他、近くの違う物置の壁などを焼きました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署では、ごみを燃やしていた火が燃え移ったものとみて調べを進めています。 -

小沢花の会 芝桜

伊那市小沢区の有志でつくる「小沢花の会」の芝桜が見頃を迎えています。

伊那西部広域農道沿いにある花の公園には、1000分の1の花富士などがあり、見頃です。

現在開かれている芝桜祭りは、会員らが訪れた人に湯茶のサービスなどを行っていて、芝桜は今月20日頃まで見頃ということです。 -

憲法と原発を考えるシンポジウム

憲法記念日の3日、伊那市のJA上伊那本所で、「憲法と原発を考えるシンポジウム」が開かれました。

上伊那の住民有志でつくる実行委員会が開いたもので、会場には、約300人が訪れました。

安倍晋三首相は、国会が憲法改正を発議する要件を定める96条の先行改正を目指すとしています。これを受け実行委員会の竹入弘元代表は「改正の必要があるのか固く守るべきなのかは国民が最終的に決めること。いろいろな立場の人の意見を聞きながら自分の考えを確立する機会にしてほしい」と挨拶しました。

シンポジウムでは、基調報告として、元信州大学農学部教授の野口俊邦さんが、憲法改正の動向について話しました。

野口さんは「96条の改正は、改憲の発議要件を『衆、参それぞれ3分の2以上』から『過半数』に緩和しハードルを低くするもの。そうなったらいとも簡単に発議できるので、時の権力によって憲法が変えられる」と話していました。

シンポジウムでは、このほか、

チェルノブイリ原発事故への救援活動を長年続けている、伊那市富県の小牧崇さんが、ウクライナの現状を報告しました。

実行委員会では、6月8日にも「原発と憲法を考える集い」を開く計画です。 -

伊那市スポーツ少年団 春季球技大会

伊那市スポーツ少年団春季球技大会が6日に市内で開かれ、軟式野球とミニバスケットボールの試合が行われました。

春季球技大会は、毎年新しいメンバーでの初めての力試しの場となる大会で、今年で90回目を迎えます。

軟式野球には市内12チームが参加し、美篶スポーツ公園運動場など3会場で試合が行われました。

試合はトーナメント方式で行われ、大会の結果伊那北スポーツ少年団が優勝しました。

また、ミニバスは男子が美篶小学校で、女子は高遠町文化体育館で試合を行いました。

男子6チーム、女子7チームが参加し、トーナメント方式で優勝を争いました。

大会の結果、男女共に伊那ダイヤモンドツインズが優勝しています。 -

伊那谷自由雑学大学創立

伊那図書館などは、地域の人の話を記録し、保存、活用していこうと「伊那谷自由雑学大学」を創立しました。

この取り組みは、伊那図書館が協賛しているシニア大学の講座「雑学学科」の卒業生が中心となって行っていくものです。

主な活動は、定期的に集まる場を作り地域の人から話を聞き、それを記録し、保存・活用していきます。

5日は創立を記念して、およそ30年間に渡り東京都で同様の組織の運営に携わってきた三上卓治さんを講師に招き話を聞きました。

組織の運営について三上さんは「気軽な寄り合いのイメージが必要と感じ、遅刻や早退、居眠りを咎めることなくやってきた。運営はボランティアで一文にもならないが、人に尽くす喜びを感じることができる」と話していました。

伊那谷自由雑学大学を運営する評議会では、月に1回話を聞く場を設けたいとしています。 -

高遠町満光寺 園児花祭り

釈迦が誕生したとされる旧暦4月8日にあたる8日、伊那市高遠町の満光寺で誕生を祝う仏教行事「花まつり」が行われました。

満光寺の花まつりには、高遠第1保育園と高遠第4保育園、長谷保育園の園児およそ60人が参加しました。

高遠町と長谷地区の、東部仏教会の住職13人がお経を唱える中、園児たちはお釈迦様に甘茶をかけて手を合わせていました。

清福寺の遠藤徹也住職は、「お釈迦様の誕生を祝うと共に、子ども達に優しい心を持って成長してもらいたい」と話していました。 -

伊那市小中学校給食異物混入47件

平成24年度、伊那市内の全小中学校で発生した給食の異物混入の件数は47件になる事が8日わかりました。

これは、この日開かれた、伊那市議会全員協議会の中で議員の質問に対し久保村清一教育長が答えたものです。

給食に混入した異物は、調理器具の木片やビニールなどで、学校の調理段階での混入が15件、食材の納入時での混入が32件だという事です。

児童や生徒の健康被害については報告されていないという事です。

久保村教育長は「子供達や保護者、地域の人達に対し申し訳なく思う。

週末や夏場に多く発生している事から、職員の緊張感が足りない時に起きている。」と答え

今後は管理体制の強化を図り、異物混入を根絶していきたい」としています。 -

南箕輪村 肉付け予算53億円

南箕輪村は平成25年度の肉付け予算となる補正予算案を8日開いた村議会臨時会に提出しました。

1億9千800万円を追加する補正予算案は原案通り可決され、予算総額はおよそ53億4千800万円となります。

肉付け予算の総額はおよそ53億4千800万円で、骨格予算に1億9,800万円を追加しました。

当初予算に組まれていた3億円の予備費などを充て、事業費は4億7千800万円となっています。

主な事業として、南箕輪小学校トイレの改修など小学校の改築事業に1億800万円、役場の増築におよそ8千万円、福祉輸送サービス車両の購入に160万円などです。

8日は村長選挙後初の議会で、唐木村長は「今後の人口増加に対応できる基盤を作り、村民の目線に立ち、初心にかえり取り組んでいきたい」と話していました。 -

伊那消防署基本設計案報告

老朽化に伴う、新しい伊那消防署の平面図や建設場所などを示した基本設計が8日示されました。

この日、開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。

建設場所は、伊那市荒井の富士塚スポーツ公園北側の農地6,900平方メートルとスポーツ公園駐車場1,300平方メートルです。

建物は、コンクリート造りの一部2階建てで、事務所の延床面積はおよそ2,300平方メートルです。

ただ、消防の広域化に伴い、上伊那の消防本部や通信指令センターが併設される事が先月決定した事から、伊那消防署の庁舎の実施設計は、再度検討がされる事になっています。

建設に合わせ実施した地質調査では、断層と断言できるものは見当たらないとの報告がされたという事です。

新しい庁舎は、平成26年12月に完成する計画です -

上伊那農作物霜被害 1億円

4月下旬からの霜による農作物の被害金額は、上伊那全体で、およそ1億円となる見込みです。

果樹の被害が大きく、ナシは6,000万円、リンゴは3,900万円となっています。

8日は、伊那市手良の梨畑でJA上伊那の職員が霜被害にあった畑の管理方法について指導していました。

JAの職員は、「今は受粉し実が着くどうかは判らない状況なので、通常どおり管理してほしい。

実が着かない畑であっても、病気の影響がでないよう消毒を欠かさないでほしい」と話していました。

4月下旬からの冷え込みは、ナシやリンゴの花の開花時期とも重なったこともあり、めしべ等が枯れてしまい、実を着けなくなるという事です。

伊那市や県、JAの調査によりますと、上伊那全体での農産物の被害は、およそ1億万円となる見込みです。

このうち、伊那市内の果樹被害は収穫量で147トン減収、被害金額は、2,500万円です。

JAでは、今後、農家に対し、聞き取り調査を行い、資金面など必要な援助について、検討していくという事です。 -

高烏谷山区民ハイキング

大型連休後半初日の3日、伊那市富県で地区住民を対象にした高烏谷山区民ハイキングが行われした。

ハイキングには、富県地区に住む約580人が参加しました。

区民同士の交流をはかろうと毎年行われていて、今年で46回目です。

高烏谷山頂上付近の栂平で開かれた交流会では、新山小学校と富県小学校の児童が校歌を披露しました。

アトラクションでは、戦国時代の通信手段だった狼煙上げの実演も行われました。

富県では、9月に周辺市町村などと狼煙リレーを行うことになっています。

お昼時には、区ごとに集まり、中央アルプスを眺めながら弁当を味わっていました。 -

箕輪町木下ふれあいハイキング

箕輪町木下区で5日、恒例のふれあいハイキングが行われました。

ハイキングは、住民同士の親睦の場として毎年この時期に行われているもので、今年は区民およそ300人が参加しました。

木下南保育園を出発した参加者らは、南箕輪村の大芝高原までのおよそ5キロの道のりを2時間かけて歩きました。

参加者らは、景色を楽しんだり家族や友人と話をしながら歩いていました。

木下区の平井克則区長は「毎年多くの人が参加してくれている。これからも住民同士の絆を深め、団結力のある区にしていきたい」と話していました。 -

春のふれあい博物館

電車模型の展示や電気機関車の内部を公開する春のふれあい博物館が5日、箕輪町郷土博物館で開かれました。

これは、博物館に気軽に足を運んでもらおう開かれたイベントで、通常100円かかる入場料が無料となります。

室内では、150分の1の大きさの電車模型が展示された他、博物館の外に展示されている電気機関車の内部が公開されました。

この電気機関車は、昭和35年に伊那松島機関区に配属され、辰野竏樗ム田間を15年間走りました。

引退後の昭和50年にこの場所に運び込まれ、以来展示されています。

5日は、国鉄のOBで機関車の維持管理を行っている保存会のメンバー7人が博物館を訪れ、子ども達に機関車が走っていた当時の話や、機械の説明をしていました。

町郷土博物館では、今後も町の文化や自然に触れることのできる企画を実施していくとしています。 -

伊那松島駅 駅舎利活用検討委発足

4月1日から有人化対応している箕輪町のJR伊那松島駅の利活用について検討する委員会が7日発足しました。

委員会では、11月末までに駅の利活用などについて方向性をまとめる計画です。

委員会は、有人化した伊那松島駅を活用して町の情報発信をしていくとともに、飯田線の利用促進にもつなげていこうと発足したものです。

7日は、箕輪町役場で第1回検討委員会が開かれ、平澤豊満町長が委員8人を委嘱しました。

委嘱されたのは商工会やJA、学校関係者などで任期は1年です。

箕輪町はJR東海の伊那松島駅の無人化とする方針に対して、町負担で駅員を配置する方針を決めました。

4月1日から元JR職員4人を臨時職員として配置し業務をスタートさせています。

町では有人化から1か月経過したがトラブルもなく順調と説明し、一般の利用客からは、駅員が居てうれしいといった声が寄せられていると話していました。

委員からは「人が集える場所になれば良い」「電車を利用する人が増えれば活性化になる」などの意見が出されていました。

これから検討する駅舎の利活用については、次回の委員会でアイデアなどを報告することになっています。

また委員会では、6月末まで町民から意見を公募することを確認しました。

次回の伊那松島駅舎利活用検討委員会は7月に開かれることになっています。 -

視聴者情報

7日、視聴者から「突然変異による珍しいヤマシャクヤクがある」との連絡をいただきました。

通常花びらは6枚ほどということですが、このヤマシャクヤクには、雄しべが退化したとみられる花びらがおよそ20枚あるということです。

また、白と赤の両方の色が出ていることも珍しいということです。

10年ほど前に種から育てたという持ち主の西村三男さんも驚きを隠せません。

西駒山草会では、11日と12日の2日間、南箕輪村の南原公民館で山野草の展示会を開くということで、花が持てばこのヤマシャクヤクも展示するということです。 -

はたらくくるま大集合!

建設現場で使う車両や警察車両など集めた催し「はらたくくるま大集合」が4日と5日、伊那市の伊那サーキットで開かれ、多くの親子づれで賑わいました。

子どもたちが遊んでいるのは、トレーラーの荷台。

スウェーデン製のこの車は、日本に5台しか無く、50トンの工作機器を運ぶ事ができます。

この催しは、上伊那の住民有志でつくる、伊那谷ecoプロジェクト実行委員会が、子供達に働く車を肌で感じてもらおうと初めて開催しました。

会場には、県内の工事現場で使われているショベルカーやトレーラーなど、およそ30台が展示されていました。

子どもたちは運転席に座ったり、高さが2メートル以上ある車に登ったりと、普段は近くで見る事が出来ない車に触れ楽しんでいました。 -

まっくんバス利用者4千人増加

南箕輪村のまっくんバスの昨年度の利用者数は、2台体制になる前の平成22年度と比べおよそ4千人増加していることが分かりました。

これは、7日役場で開かれた地域公共交通会議で報告されたものです。

まっくんバスは、利便性の向上を図ろうと平成23年の10月に2台での運行となりました。

現在は、村内の4コースを一順する方式で1日5巡廻しています。

平成24年度は、245日運行し1万5,516人が利用しました。

1台体制だった平成22年度は1万1,498人で、およそ4千人増えています。

村では、近隣市町村との接続やルートの延長など利便性が向上したことが要因とみています。

他に、運行試験期間を設け検討してきた土日の運行について、1日の利用者が平日の3分の1の20人ほどであることから実施しない考えを示しました。

唐木一直村長は「大型店舗や大芝公園、養護学校への利用者が増えていることなどから、公共交通としての一定の役割を果たしていると思う」と話していました。

次回会議では、各地区の要望を取りまとめ協議するとしています。 -

福島の親子に外遊びを リフレッシュツアー開催

災害ボランティア団体の伊那谷親子リフレッシュプロジェクトは今年の夏に福島県在住の親子に伊那で遊んでもらう親子リフレッシュツアーを開催します。

30日は伊那市日影のいきいき交流施設ひだまりでツアーの打ち合わせ会が開かれました。

伊那谷親子リフレッシュプロジェクトは上伊那地域の有志でつくる災害ボランティア団体です。

親子リフレッシュツアーは原発事故後安心して外遊びができない福島県在住の親子に伊那市でリフレッシュしてもらおうと計画しているものです。

期間は7月27日から30日で、希望する福島県在住の親子25人程度を募集します。

ツアーの内容は現在計画中で、伊那市高遠町の旧三義小学校芝平分校に宿泊する予定です。

伊那谷親子リフレッシュプロジェクトはツアー開催に向けて、食材や雑貨、資金の寄付や、運営をサポートするボランティアを募集しています。

プロジェクトでは、市民への積極的なボランティアでの参加を呼び掛けています。 -

西駒山荘建て替え費用を長桂寺の内藤住職が寄付

登山愛好者でつくる伊那山の会の元会長で伊那市西町の長桂寺の内藤英昭住職が西駒山荘建て替え費用として20万円を伊那市に寄付しました。

1日は長桂寺の内藤住職が伊那市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に20万円を寄付しました。

白鳥市長は「建て替えの後は石室部分に中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳遭難に関わるものを展示するなどして活用していきたい」と話していました。

西駒山荘建て替えのために寄せられた寄付は今日現在213件、およそ650万円です。

伊那市では、引き続き西駒山荘建て替えのための寄付金を募っています。 -

桜塩漬け「桜志津久」の原料 花摘み作業

伊那市商工会女性部高遠支部は、桜の花を塩漬けにした商品「桜志津久」の原料となる花の摘み取り作業を2日行いました。

2日は、高遠支部のメンバー15人ほどが、高遠町文化体育館の敷地に植えられた八重桜の花摘み作業を行いました。

桜志津久は、30年ほど前、観光客をもてなそうと高遠支部が作り始めたもので、八重桜も花を摘み取るために高遠支部が植えました。

花摘み・洗浄・仮漬けなどの作業は10日ほど続き、メンバーはゴールデンウィーク返上で作業にあたるということです。

塩漬けにした桜は1年間寝かせ、来年の春に販売されます。 -

天竜川にアユの稚魚を放流

天竜川漁業協同組合は、6月のアユ釣りの解禁を前に、2日、天竜川にアユの稚魚を放流しました。

アユは孵化して4か月ほどで、飯田の養魚場で10センチ前後まで成長した稚魚です。

この日は、伊那市と辰野町の天竜川など5か所に、200キロの稚魚を放流しました。

漁協によりますと、順調に生育が進めば6月下旬には体長18センチほどに、9月頃には28センチほどに成長するということです。

稚魚は、1か月ほどかけて全部で4千キロが放流される計画です

アユ釣りの解禁は、6月29日(土)で、遊漁料は年間券が8,800円、一日券が2,200円となっています。 -

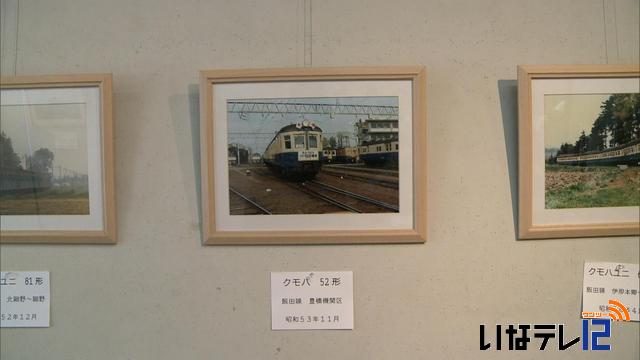

廃車電車写真展 清水清治さん

現在は廃車になり、運行していない電車を撮影した、「廃車電車写真展」が、5月1日から伊那図書館で始まりました。

写真展は、辰野町の清水清治さんが開いていて、今回で3回目となります。

伊那市で開くのは初めてです。

飯田線で撮影した作品を中心に、33点が展示されています。

辰野町に住む清水さんは、国鉄で運転手を務めていた父の影響で電車が好きになり、40年前から撮影を始めました。

この写真は、飯田線豊橋機関区を走っていた、「クモハ52形」で、他の電車と比べて全体的に丸い形をしている所が気に入っているということです。

清水さんは、「ずっと撮ってきて良かった。引退する電車を撮影する時は、涙が出るほど切なかったが、たくさんの人に懐かしいと感じてもらえたら嬉しい」と話していました。

清水清治さんの廃車電車写真展は、5日まで伊那図書館で開かれています。 -

箕輪進修高校 身だしなみセミナー

箕輪町の箕輪進修高校で2日、スーツの正しい着こなしを学ぶ、身だしなみセミナーが開かれました。

セミナーに参加したのは、今年度就職活動や進学試験を控えた3年生118人です。

制服のない箕輪進修高校では、これまで担任が身だしなみの指導をしていましたが、正しい知識を身に着けて自信をもって就職、進学試験に臨んでもらおうと初めてセミナーを開きました。

講師は箕輪町内で紳士服の販売などを行っている丸山人詩さんらがつとめました。

丸山さんは、「自分のサイズに合ったものを選ぶことが大事。面接では、無地で色は黒か紺、チャコールグレーが定番」だと話していました。また、ネクタイは、紺が誠実、ワイン色が情熱的、グレーが知的なイメージを与えることなどをアドバイスしていました。

箕輪進修高校では5月30日を「スーツの日」として、3年生は全員スーツを着て登校するということです。 -

飯田線 有人・無人1か月

JR東海が経営の効率化などの理由から、県内の飯田線の9駅を無人化してから1か月。

自治体の負担で駒ヶ根市や箕輪町など5駅は駅員を残し、伊那市と飯田市の4駅が無人駅となりました。

それぞれの駅の現状を取材しました。

伊那北駅(無人)通学で利用する高校生「ホームに電車を利用しない人もいる時があり、怖い」

沢渡駅(無人)通学で利用する高校生「特に利用変化はない。今の状態が維持されればいいと思う」、「定期を購入できないのが不便」

伊那松島駅(有人)大阪から訪れた会社員「初めて利用する駅なので、駅員さんがいないと運行状況や電車の来るホームもわからないので助かる」

上伊那で対象となった、5駅のうち、箕輪町の伊那松島駅や駒ヶ根駅、飯島駅は自治体負担により駅員が置かれ、伊那市の伊那北駅、沢渡駅は無人となりした。

4月1日、駅員を自治体負担で配置する、伊那松島駅や駒ヶ根駅では、開所式などが行われ、駅の新たな門出を祝いました。

これらの駅では、これまで通り、窓口で乗車券や定期券の発売が行われます。

無人となった、伊那市の伊那北駅や沢渡駅では、車掌が電車をおりホームで切符や定期券を確認しています。

伊那市によりますと、定期券の購入が集中する、高校の入学式直後の数日間は、JRが臨時的に職員を配置した事もあり大きな混乱はなかったという事です。

無人となった沢渡駅。

駅の近くにあるパン屋の主人、酒井武志さんは、毎朝、駅前の自転車を整理するのが十数年来の日課となっています。

無人化により、利便性の低下と共に、駅舎の痛みなど、環境面の悪化を心配しています。

無人化から1か月。

JR東海によりますと、今回の無人化に伴う目立った混乱は特に報告されていないという事です。 -

駅の利活用考えるワークショップ

JR飯田線の駅や駅前の利活用について考える4回目のワークショップが28日、開かれました。

ワークショップには、伊那北駅周辺地域住民や駅を利用している高校生などおよそ20人が参加しました。

4回目の今日は、初めて外に出て駅構内や駅前商店街などを散策しました。

参加者は、車いすの人が通りやすいかどうかや、休日の商店街の様子などを見てまわりました。

見学後、伊那市の創造館に場所を移し、街を歩いてみての感想や駅周辺に必要な物や場所などを話し合いました。

参加者からは「無人化の影響かホームや待合室にゴミが沢山落ちていた」「自転車のレンタルがあるといい」「建物のレトロ感をうまく活かせるといい」などの意見が出ていました。

主催した伊那市では、「今後も定期的にワークショップを開き、今年度中には方向性を出したい」と話していました。

1612/(火)