-

「元陽展」出品の力作22点並ぶ

上伊那地域の画家で作る翔の会の作品展が、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には、9人の画家による油絵や水彩画、22点が並んでいます。

展示会は、全国規模の作品展「元陽展」に出品している上伊那在住の画家が、絵画の研究発表の場として開いたもので、今回で2回目です。

20号から100号の大作まで元陽展に出品した作品が展示されていて、上伊那の風景を描いた作品も並んでいます。

代表の須澤重雄さんは「色彩豊かな作品展になっている。それぞれの個性を感じながら見てもらいたい」と話していました。

翔の会作品展は23日(火)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

奉仕の誓い新たに

伊那ライオンズクラブの結成50周年記念式典が21日、伊那市で開かれ会員が奉仕の誓いを新たにしました。

式典には会員などおよそ170人が出席し結成50周年の節目を祝いました。

式典で池田章会長は「結成以来多くの先輩方がその時代に合った奉仕活動を積み重ねてきた。今後も友愛と相互理解の精神を高めながら実践していきたい。」とあいさつしました。

伊那ライオンズクラブは地域社会への貢献を目的に1963年昭和38年に発足し現在会員は63人。

ガールスカウトの活動支援や献血、献眼、臓器移植の推進に努めるほほか、フィリピンの貧困層への自立支援施設建設などの奉仕活動を行ってきました。

式典では記念事業として児童養護施設たかずやの里移転改築基金へ、100万円を寄付しました。

会員らは伊那ライオンズクラブ結成50周年の節目を祝うとともに社会奉仕への誓いを新たにしていました。 -

桜も凍る寒さ 萱野高原開き

21日の伊那地域は最高気温が6.8度までしか上がらず2月中旬並みの寒さとなりました。

そんななか箕輪町の萱野高原で高原開きが行われ、関係者が今シーズンの安全を祈願しました。

標高1200メートルの

萱野高原では今朝、氷点下を観測したということで高原に咲いた桜が凍りついていました。

21日は地元住民でつくる萱野高原活性化委員会や箕輪町観光協会などから50人ほどが参加し、今シーズンの安全を祈願しました。

箕輪町観光協会会長の平澤豊満町長は、「全国から何度も高原に足を運んでもらえるよう賑わいづくりと活性化に努めていきたい」あいさつしました。

高原開きに合わせ信州かやの山荘も今日から営業を始めました。

箕輪町観光協会によりますと、萱野高原には昨年度およそ1万1,000人が訪れ、かやの山荘には420人が宿泊したということです。

21日の伊那地域の最高気温は平年より11度ほど低い6.8度までしか上がらず2月中旬並みの寒さとなりました。

長野地方気象台によりますと、あすまでは寒さが続きますが火曜日以降は平年並みに戻ると予想しています。 -

夜回り先生 水谷修さんが講演

21日は伊那ライオンズクラブ結成50周年の一環として、夜回り先生として知られる水谷修さんによる講演会が伊那文化会館で開かれました。

横浜市生まれの水谷さんは、大学卒業後、高校の教諭となり生活指導を担当してきました。

深夜の繁華街をパトロールし若者とふれあうことで非行防止に取り組んできたことから夜回り先生と呼ばれています。

高校教諭を辞職後も全国各地で夜回りを続け悩みを抱える若者の話しを聞き、更生に導く活動を行っています。

今は自らが更生させた若者、およそ1万人以上が全国で夜回りの活動を行っているといいます。

水谷さんは東北地方で何度も、「死にたい」と相談を受けていた若者が東日本大震災後、被災した人たちを支援する活動を行っているという実例を挙げ、「人のために何かをしてみてください。ありがとうの一言が明日を生きる力になります。」と話していました。

水谷さんによりますと自らが立ち上げた悩みを抱える若者を支援する水谷青少年問題研究所には、これまでに伊那市からも数百件の相談が寄せられているということです。

21日は他に社会を明るくする運動作文コンクール長野県中学生の部で優秀賞を受賞した高遠中学3年の高島一綺君が「覚せい剤、麻薬について」という題名の作文を朗読しました。

高島君は職場体験をした薬局で覚せい剤や、麻薬の怖さを教えてもらったということで、「いやなことがあっても薬物に頼らないようストレスをためないことが必要だ」と話していました。 -

桜シリーズ 片倉南原お堂の枝垂桜

20日は伊那市高遠町藤沢の片倉南原お堂の枝垂れ桜です。

片倉南原生活改善センターの隣には3本の枝垂れ桜が植えられています。

ここには地蔵の形をした岩などがまつられていて、それらを覆うように枝垂桜が咲いています。

桜は現在見ごろとなっていて、地元住民によりますと、あと一週間ほど楽しめそうだということです。 -

中村喜男さん 県交通安全運動推進本部から表彰

箕輪町福与の中村喜男さんは、交通安全の推進に貢献したとして、長野県交通安全運動推進本部から表彰されました。

18日は、中村さんが役場を訪れ平澤豊満町長に受賞を報告しました。

中村さんは、役場に勤務していた頃から箕輪町交通安全協会の活動に携わり、副会長を3期6年、会長を2期4年務めるなど交通安全運動に貢献しました。

去年5月の箕輪町のセーフコミュニティ認証取得の際には、交通安全対策委員長として委員をまとめ、道路標識の設置や信号機の整備などに取り組み、取得に貢献しました。

中村さんは「多くの人の協力があっての表彰。体が続く限りがんばりたい」と話していました。

平澤町長は「長年のご努力の賜物。今後も力を貸して下さい」と話していました。

表彰は、年に1回行われていて、今年度上伊那では2団体と3人が受賞しました。 -

フラットな球場にリニューアル

施設の老朽化などにより改修工事が進められていた伊那市営野球場の工事がこのほど終了し20日、竣工式が行われました。

竣工式では、関係者がテープカットで改修工事の完了を祝いました。

伊那市営野球場は、昭和22年に完成し、これまで改修工事を重ねながら利用されてきました。

今回、施設の老朽化などから、大規模な改修工事が行われました。

グラウンドを囲んでいたスタンドが取り払われ、フラットな球場となりました。

球場の周りには、ウッドチップが敷き詰められた1周500メートルのランニングコースが新たに設置されました。

総事業費はおよそ1億8千万円で、そのうちおよそ9千万円は国からの補助です。

白鳥孝市長は「全体的にフラットになり、いろんな人が使いやすい球場になった。多くの人に活用してもらいたい」と話していました。

この日は、壮年ソフトボールの全国大会「全国ハイシニアソフトボール・信州伊那さくら大会」の開会式が行われ、全国から集まった壮年選手らによってこけら落としされました。

開会式では、高遠さくらクラブの清水達雄キャプテンが「伊那の桜のようにきれいに、ひと花、ふた花咲かせ、大会を盛り上げたい」と選手宣誓しました。

式が終わると市営野球場を含む市内3会場で、3つのリーグに分かれて試合が行われました。

全国ハイシニアソフトボール信州伊那さくら大会は、ソフトボールのまち伊那市を盛り上げようと去年から始まりました。

2年目の今年は、全国各地から40チーム、およそ800人の選手が参加しました。

試合は2日間の日程で行われ、21日は各リーグの準決勝以上の試合が予定されています。 -

業者・住民間の距離 平行線

伊那市の片桐建設は、西春近小出三区細ヶ谷で計画している大規模太陽光発電所、メガソーラーの建設について19日夜、2回目の説明会を開きました。

住民からは具体的な説明を求める声が多くあがり、建設合意に向けた歩み寄りは平行線となりました。

この日は小出三区集落センターで2回目の説明会が開かれ、細ヶ谷の住民などおよそ30人が、計画を発表している片桐建設から説明を受けました。

片桐建設のメガソーラーの計画は、去年夏に発表されたものです。

細ヶ谷の敷地およそ1.3ヘクタールに4千200枚の太陽光パネルを設置するもので、発電した電力は全て中部電力に売電する計画です。

建設が計画されている敷地から2メートルほどの場所には地区住民の住宅があり、細ヶ谷地区にあるおよそ20戸のうちほとんどが、現在の生活環境や景観が変化するようなメガソーラーの建設に対して反対するとの意思を示しています。

この日開かれた説明会では、業者側から前回あがった質問に対しての回答がありましたが、新たな質問に対しては要望書の提出があった段階で回答するとして、具体的な説明を希望する住民との距離は平行線となりました。

ある地区住民は「どうしても作りたいなら、住民の抱える不安を解消してもらいたい。質問に対してきちんと回答してほしい」と話していました。

片桐建設の片桐正会長は「説明が足りなかった部分もあると思うが、住民の意見も様々。今後についてはこれからの検討を進めていきたい」と話していました。

細ヶ谷地区では、今回の説明会であげられた質問をまとめ、片桐建設に回答を求めることにしています。

片桐建設では、今後も説明会を開く考えを示しています。 -

教諭らも参加し将来像検討

高遠高校の今後のあり方について検討する、将来像検討委員会の専門部会が19日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれ、初めて高遠高校の教諭らが参加して意見が交わされました。

この日は、これまであげられた意見を6つの項目に分けて堀り下げて考えようと分科会が開かれました。

将来像検討委員会は、定員割れが続いている高遠高校が、県の第2期高校再編計画の廃止対象になる可能性が高いことから、学校の存続を目的に設置されました。

分科会には、委員会では初めて高遠高校の教諭が参加し意見を交わしました。

このうち、地域の保育園や小中学校との連携について考えた分科会では、高校教諭から高遠高校の良さについて「コース制になっているため、生徒の将来像が明確になっている」といった意見が出されました。

これに対し、地域の中学校教諭からは「コース制を生かしてどんな道に進んでいるのか、進路状況を見える形にしてほしい」と、中学生が入学に対して魅力を感じるよう情報を公開することの必要性を訴えていました。

石城正志校長は「教諭が参加したことで、内側からも外側からも理解の得られる検討結果がまとまると思う」と話していました。

委員会では、6月頃までに意見をまとめて高遠高校に報告することにしています。 -

車がビニールハウスに突っ込み重油流出

20日午前2時45分頃、南箕輪村久保の村道で普通乗用車がビニールハウスに突っ込む事故がありました。

この事故で、ハウスの暖房用の重油およそ2千リットルが流出しました。

伊那警察署の発表によりますと、事故があったのは南箕輪村久保の村道です。

20日午前2時45分頃、駒ヶ根市の18歳の男性が運転する普通乗用車が、春日街道方面に向かって進行していたところ、道路脇のビニールハウスに突っ込んだものです。

この事故で、ビニールハウスの暖房器具と燃料タンクをつなぐパイプが破損し、重油およそ2千リットルが地面に流出しました。

河川への流出などは、現在確認されていません。

この事故によるけが人はありませんでした。

伊那署では事故の原因について調べを進めています。 -

ふれあいバザール 手作り製品販売

南信地域の障害者就労支援センターの製品などを販売するふれあいバザールが伊那市のベルシャイン伊那店で20日から始まりました。

20日は南信地域の障害者就労支援センター10施設が集まり、手作りの手芸品やお菓子などを販売しました。

ふれあいバザールは障害者の工賃アップの取り組みの一環として行われているもので、この規模では今年で3回目です。

会場では伊那市の障害者社会就労センターゆめわーくの利用者による織物の実演も見ることができます。

ある利用者は、「作っているものが実際に売れるとうれしいし、やりがいになります」と話していました。

ふれあいバザールは21日もベルシャイン伊那店で開かれます。 -

桜シリーズ 熊野神社

桜シリーズ、19日は伊那市高遠町藤沢の熊野神社の枝垂れ桜です。

熊野神社の入り口にある枝垂れ桜は、現在見頃を迎えています。 -

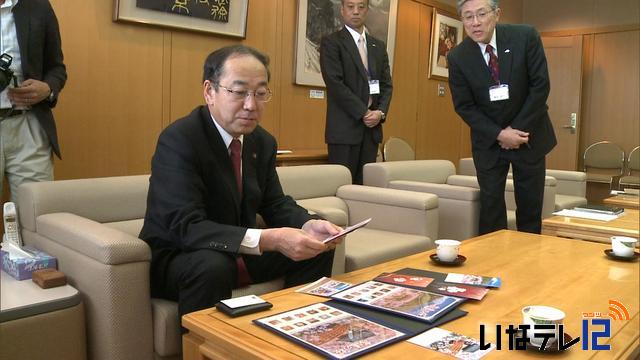

オリジナル切手「高遠の桜」

伊那市の高遠郵便局などは、花見シーズンにあわせ3,000部限定で販売しているオリジナル切手「高遠の桜」を12日伊那市に寄贈しました。

高遠郵便局の高橋晴彦局長らが市役所を訪れ、白鳥孝市長にオリジナル切手2セットを手渡しました。

切手は、第1回信州高遠の四季展で大賞を受賞した東京都在住の日本画家高崎昇平さんが描いた絵がデザインされています。

切手は、花見シーズンに合わせて3千部限定で販売されています。

伊那市内の郵便局などで購入する事ができ、50円切手10枚一組900円のものと80円切手10枚一組1,200円の2種類があります。

白鳥市長は、「使うのがもったいない出来栄え。こうした切手は地域色が出るのでありがたい。」と喜んでいました。 -

大泉田園景観保全会が発足

南箕輪村大泉区は、農地・水を保全管理する組織、大泉田園景観保全会を発足させました。

17日は、大泉の西部地区館で設立総会が開かれ、区の役員や農業団体、PTAなどおよそ20団体が出席しました。

国の「農地・水保全管理支払交付金」に申請し、補助を受け水路や農道などの保全管理などを行うものです。

設立総会では、会の名称や規約などが示され、承認されました。

会長には、大泉営農組合の原 孝壽さんが選ばれました。

会では、6月下旬までに事業計画案などをまとめ、村と協定を締結する予定です。

なお、南箕輪村では、交付金を活用する同様の組織が、昨年度、神子柴で発足し活動しています。

今年度に入り、大泉のほかにも田畑で発足しているほか、久保でも同様の組織が設立される予定です。 -

「布&友」キルト作品展

パッチワークキルト愛好者で作るグループ、「布&友」のキルト作品展が、今日から伊那市かんてんぱぱホールで始まりました。

作品展では、パッチワークキルトやつるし雛(びな)など、およそ100点が展示されています。

布&友では、昔の着物や布団など、古い布を使ってパッチワークキルト作品を作ります。

作品のイメージを決めてから、布合わせを行い、大きいものでは1年以上かけて、1つの作品を仕上げます。

布&友代表の土橋(つちはし)静代(しずよ)さんは、「古い布を使うことで、温かみが出る。出来上がるのに時間はかかるが、イメージをキルトで表現するのが楽しい」と話していました。

布&友キルト作品展は、今月21日日曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。 -

旧井澤家住宅で古書を展示

伊那市西町の旧井澤家住宅で、明治から昭和にかけての古書が展示されています。

古書は、近くに住む2人から寄贈されたもので、明治20年代から昭和20年代にかけての教科書を中心に215冊が並べられています。

中には、伊那市高遠町出身の日本画家池上秀畝の絵が載っている当時の雑誌の付録もあります。

昭和6年に講談社が発行した大衆雑誌「キングの付録で、関東大震災の様子を描いています。

ほかに太平洋戦争中に当時の政府が発行した国策雑誌もあり、戦争真っ只中の世相を反映しています。

今回は、端午の節句にあわせて高遠藩士の鎧やかぶと冑・足軽の具足も初めて飾ったほか、明治初めて飾ったほか、明治時代の節句飾りも公開しました。

部屋飾りの旗指し物と呼ばれるもので、高遠の旧家から寄贈されたものです。

古書と節句飾りの展示は、5月12日まで伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれていて、入館料は、200円となっています。 -

セーフコミュニティ2年目の課題

箕輪町がセーフコミュニティの認証を取得してから間もなく1年が経ちます。

2年目の今年度は、住民に対する認知の向上や、各区の実情に応じた取り組みを継続・展開していく考えです。

18日は、役場でセーフコミュニティ推進協議会が開かれ、今年度の事業計画案が承認されました。

町では、去年行った住民満足度調査で安全安心な環境を求める声が多かったことから●認知度の向上●モデル地区やモデル校の実情に応じた活動の拡大●セーフコミュニティのブランド化を進めること などを課題としました。

具体的な事業内容として、▽関連性のある課題については各対策委員会間で協働を図る▽各区の実情に応じた取り組みを継続・拡大させる▽出前講座の実施など広報活動に力を入れる などとしています。

会議では他に、各対策委員会の事業報告が行われました。 -

高砂中の桜咲く

伊那市の東部中学校が、東日本大震災の被災地宮城県仙台市の高砂中学校の復興のシンボルにしてもらおうと、去年贈ったタカトオコヒガンザクラが花を咲かせました。

高砂中ホームページの17日付けの書き込みに、タカトオコヒガンザクラが開花したことが掲載されました。

高砂中の校門には、学校のシンボルだった桜の木がありましたが、震災の津波で枯れてしまいました。

このことを知った東部中では、高砂中を支援し交流していこうと生徒会が中心となってサクラプロジェクトを企画。

去年11月に執行部らが高砂中を訪れ、門外不出とされているタカトオコヒガンザクラの苗木を2本植樹しました。

開花したのは植樹した2本のうち東側の桜で、数輪の花が咲いたということです。

高砂中の生徒会長喜早太一君は、「桜が咲くか不安だったけれど咲いてよかった。まずは東部中学校の生徒やお世話になった方にお礼をいいたい」と話していました。

東部中の生徒会長若林洸くんは、喜早くんの話を聞いて「喜んでもらえてうれしい。東部中と高砂中の絆に花を咲かせていきたい」と話していました。

東部中学校では、生徒達の桜プロジェクトに対する取り組みの姿勢について、表情の変化を感じると話します。

高砂中での植樹の際に同行した桜守の稲辺謙次郎さんは「桜が開花したことを知り「一安心。木がまだ小さいから今はこのぐらいしか咲かないけれど、数年すれば多くの花を咲かせるのでは」と話していました。

伊那市から遠く離れた被災地で花を咲かせたタカトオコヒガンザクラ。

東部中と高砂中の交流のシンボルとなっています。 -

アスパラ出荷最盛期

上伊那が県内1の出荷量を誇るアスパラガスの出荷が、現在最盛期を迎えています。

伊那市西箕輪の清水芳利さんのビニールハウスでは、早朝から出荷作業に追われていました。

アスパラは、春と秋の年2回収穫が行われていて、春に出荷されるものは特に甘味が増すということです。

JA上伊那によりますと、上伊那地域でアスパラを生産している農家はおよそ330戸、面積はおよそ65ヘクタールだということです。

清水さん宅には、広さ30アールの畑に11棟のビニールハウスがあります。

今朝は、出荷することができる28センチ以上のものを1つひとつ手作業で収穫していました。

南箕輪村のJA上伊那広域選果場です。

ここでは、出荷されたアスパラの品質チェックと箱詰め作業が行われていました。

1番太い3Lから1番細いSまで、サイズごとに分けて箱詰めしていました。

この時期のアスパラは、1日で10センチほど成長するため柔らかくなるということで、太いものの人気が高いということです。

現在は、1日におよそ4万束のアスパラが出荷されています。

出荷は5月中旬まで行われるということです。 -

桜シリーズ 箕輪町追分の枝垂れ桜

桜シリーズ、18日は箕輪町松島の追分の枝垂れ桜です。

追分の枝垂れ桜は、20年前追分公園ができた時に植えられました。

およそ50本の桜は、今が見頃です。

箕輪町役場によりますと、今週いっぱい楽しめるということです。 -

伊那の最高気温25.3度 今年初めての夏日

18日の伊那地域の気温は、今年最高の25.3度を観測し、6月下旬並みの汗ばむ陽気となりました。夏日となったのは、今年初めてです。

南箕輪村南殿にある小阪洋治さん宅です。

3千坪あるという裏庭の一部には約300本のミツバツツジが植えられていて、現在、見頃となっています。

造園を趣味としている小阪さんは、10代の頃、大鹿村や中川村の山でこのツツジをわけてもらい、50年以上この庭で育てています。

18日の伊那地域の最高気温は25.3度を観測し、今年初めての夏日となりました。

長野地方気象台によりますと、あす以降は、西高東低の冬型の気圧配置に戻り、気温が下がる予想です。

小阪さん宅のミツバツツジは早咲きのものは散り始めていますが、まだ蕾のものもあり今月いっぱいは楽しめるということです。

小阪さんは「誰でも散策して楽しんでください」と話していました。 -

元最高裁判事 那須弘平さん講演会

伊那北高校の卒業生で、元最高裁判所判事の那須弘平さんの講演会が13日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

これは、伊那北高校の同窓会やPTAが開いたもので、伊那北高校の生徒や保護者など850人ほどが集まりました。

那須さんは、写真や新聞の記事を交えながら、最高裁判所のしくみや、自身がかかわった裁判について紹介しました。

那須さんは、一票の格差について各地の高等裁判所で違憲状態などという判決が続いたことについて「最高裁だけでなく高裁でも見解を出すのは良いこと。国民の間でも議論するきっかけとなり、これも裁判所の役目だと思う」と話していました。

また、生徒たちには「志を高く持ち、それに向かって努力をしてほしい」と呼びかけていました。 -

南箕輪小学校で1年生を迎える会

南箕輪村の南箕輪小学校で15日1年生を迎える会が開かれました。

会では1年生115人が6年生と手を繋いで入場しました。

1年生を迎える会は、児童会役員が中心となり6年生が企画したものです。

児童会長の高橋輝君は「学校にはもう慣れましたか。この会を通して仲良くなっていきましょう」と呼びかけました。

会ではマルバツクイズが行われました。

「名札は毎日つけるか」「掃除中はしゃべってもよいか」など、学校に関する問題がだされ、一年生は元気よく手を挙げていました。

名前を書いて上級生に渡すとお願いを聞いてもらえる「お願いカード」を6年生が1年生にプレゼントしました。

中山和夫校長は、「元気よく挨拶をして、お友達をたくさん作りましょう」と話していました。 -

天竜川漁協 イワナの成魚放流

天竜川漁業協同組合は、イワナの成魚を、18日伊那市長谷の黒川などに放流しました。

18日は、天竜川漁業協同組合のメンバーが、イワナの成魚、500キロを、天竜川の支流に放流しました。

イワナは、豊科で養殖された体長10センチから22センチほどの成魚です。

4月4日にも、上伊那の主要な渓流で放流していて、全部で1トンのイワナが川に放たれました。

3月までには、アマゴ1.2トンも放流されています。

原油価格の高騰などにより、今シーズンから1日券が1,000円から1,100円になるなど遊漁料が値上がりしました。

それに伴い渓流魚の放流量も1割程度、増やしたということです。

天竜川漁協では、ゴールデンウィークにむけ、4月27日にも、高遠ダム・箕輪ダム・横川ダムそれぞれに100キロのジャンボマスを放流する予定です。 -

箕輪町木下 カタクリの里見頃

箕輪町の木下財産区内にあるカタクリの里で、現在、カタクリの花が見頃となっています。

信州伊那梅苑近くの林道に入り車で5分ほど走ると、開けた場所に着きます。

2アールほどあるここが、木下の住民が整備を進めてきたカタクリの里です。

カタクリはユリ科の多年草で、移植するのは困難なデリケートな植物といわれています。

ここにはもともとカタクリの群生地がありましたが、乱獲や、鳥獣被害により、その数が激減していました。

そこで、10年ほど前から、木下区の区議会議員が中心となり、おちた枝を拾ったり、歩道や橋を整備するなどしてきました。

鹿やイノシシの食害から守るために、平成21年には電柵も設置しました。

カタクリは、種が落ちてから花が咲くまで7年ほどがかかるということですが、徐々に株の数も増え、現在ではシーズン中に千株ほどが花をつけるようになりました。

カタクリの里には、ミズバショウも植えられていて現在見頃を迎えています。

カタクリは、順次開花し、見頃のピークは4月下旬頃、ゴールデンウィーク中まで楽しめそうだということです。 -

南アルプス林道 バス運転手が整備

伊那市長谷の南アルプス林道バスは今月25日に、歌宿までの運行を開始します。

山岳観光シーズン本番を前に、バスの運転手達が、道路整備作業を行っています。

18日は、4人が林道に入って、落石をとり除いたり、落ち葉を掃くなどの作業を行っていました。

南アルプス林道バスの運転手10人が4月1日から毎日交代で作業に当たっています。

仙流荘前の営業所から、歌宿までは14.3キロあり、現在作業は、11キロ付近まで終了しています。

林道には雪が残る場所もあり、重機などを使って取り除いていました。

この整備作業は、昭和55年の南アルプス林道バスの開業以来34年続いています。

中には、34年間かかさず、この作業を続ける人もいます。

林道バスの運転手に採用されるには、重機の運転ができることが条件だったということで、今も全員が、重機を扱うことができます。

運転手自らが整備を行い、安全を確保し続けることで、南アルプス林道バスは、33年間無事故となっています。

4月25日の運行開始までに歌宿までの清掃を終え、それ以降は、6月15日の終点の北沢峠までの開通を前に、北沢峠までの6.3キロを整備するということです。

運転手達自らが安全を支えてきた林道バスは、今年も、25日から南アルプス林道を運行します。 -

桜シリーズ 箕輪西小学校

桜シリーズ、17日は箕輪町上古田の箕輪西小学校の桜です。

箕輪西小学校東側の、県道与地辰野線沿いには、ソメイヨシノが14本並んでいます。

桜は現在見頃を迎えていて、箕輪西小学校によりますと、今週いっぱい楽しめるということです。

また、西部花街道をつくる会上古田支部が、今月14日に上げた、こいのぼり約50匹と、桜の共演も楽しめます。 -

「南みのわ農業委員会だより」が全国のコンクールで特別賞

南箕輪村農業委員会が発行する広報誌「南みのわ農業委員会だより」が全国のコンクールで第3位にあたる特別賞を受賞しました。

11日、南箕輪村農業委員会の宮下勝美会長ら委員4人が村役場を訪れ、唐木一直村長に、受賞の報告をしました。

「南みのわ農業委員会だより」は、去年1月に第1号を初めて発行しました。

年2回5,300部を全戸配布していて、農業委員会の仕事や地域の担当者の紹介、お知らせなどを掲載しています。

コンクールは、全国農業会議所などが行ったもので、全国から42の応募がありました。委員会の施策や活動が的確に紹介されているか、タイムリーな情報提供が行われているかなどが審査され、「南みのわ農業委員会だより」は、全国で6点が選ばれた特別賞を受賞しました。

唐木村長は、「農業に対する理解を深めてもらえる良いきっかけになる。これからも発行し続けてほしい」と話していました。 -

高遠城址公園 ボランティアガイド好評

天下第一の桜の名所として知られる、伊那市高遠町の高遠城址公園。

市民らのボランティアガイドグループが花見客を案内する、ワンコインガイドが好評です。

案内をするのは、伊那市観光協会の観光ボランティアガイド養成講座の受講生50人でつくる「い縲怩ネガイドの会」のメンバーです。

ワンコインガイドは、1グループ500円で、およそ40分かけ、園内の桜雲橋や本丸などを回り、桜の特徴や歴史などを説明するものです。

会では、これまで、園内に設置された案内所でのパンフレット配布や情報提供などを行ってきました。

ワンコインガイドは、観光客からの園内のガイドをしてほしいとの声を受け、今シーズンから新たに始めた取り組みです。

実践の場を増やし、ガイドの腕を磨く狙いもあります。

5日からスタートしたワンコインガイドのサービス。

桜がつぼみの頃は、満開の雰囲気を知ってもらおうと写真を使っての説明や、ガイドに自信のないメンバーは他のメンバーの説明を聞くなど、技量向上を目指し工夫をしているという事です。

会によりますと、今日までにおよそ70グループが利用したという事です。

ガイドのサービスは、22日まで行う予定していて、収入は、伊那市内の桜の保護・育成に使われるさくら基金や、会の活動費にあてるという事です。 -

桜舞う高遠 かっぽれ披露

17日は、桜の花びらが舞う中、東京の大道芸人がかっぽれを披露し、花見客を楽しませていました。

かっぽれを披露したのは、東京の大道芸人で、光江流社中、桜川光江家元率いる17人です。

桜川さんによりますと、「かっぽれ」は元気の出るおめでたい大道芸として江戸の末期に始まり、次第に寄席や歌舞伎などでも踊られるようになったということです。

桜川さんらのメンバーの中に高遠出身者がいたことなどが縁で、5年前から毎年、この時期に訪れています。

桜川さんは「桜吹雪という最高の場面で踊る事ができ心が弾む。見ている人達が元気に、笑顔になってもえれば」と話していました。

411/(火)