-

被災した大槌町社協に補助

南箕輪村は東日本大震災の被災地支援として岩手県大槌町の社会福祉協議会に200万円を補助することを決めました。

13日は南箕輪村議会臨時会が役場で開かれ、大槌町社協への補助金200万円などを追加する補正予算案が可決されました。

東日本大震災の被災地では、全国町村会を通じて各自治体に職員の長期派遣を求めています。

南箕輪村でも保健師を派遣するなどしていましたが、長期の職員派遣は厳しいとしています。

そんななか、震災後、村社協が大槌町社協の支援にあたっていたことから、財政面で力になろうと、予算化しました。

今回の補正では、1か月25万円の計算で8月から、来年3月までの8ケ月分、200万円を、補助します。

また村では来年4月から7月までの4か月分100万円も来年度予算として計上することにしています。 -

大芝高原まつり 図案入賞者表彰式

今年の大芝高原まつりをPRするポスターなどの図案入賞者の表彰式が12日、南箕輪村役場で行われました。

ポスターに採用されたのは、南箕輪中学校2年の山・ス若菜さんの作品です。赤を使って夏らしさを表現したという事で、山・スさんは「祭り当日も楽しみたい」と話していました。

うちわに採用されたのは、南箕輪中学校2年の高野真奈美さんの作品です。たらいレースの水しぶきの中に祭りの様々な場面が描かれています。

パンフレットに採用されたのは、南箕輪中学校2年の畳谷弥沙斗さんの作品です。提灯の明かりを活かし祭りの賑やかな夜の雰囲気を表現しています。

この他、優秀賞、佳作に選ばれた14人に、唐木一直村長から表彰状が手渡されました。

今年の大芝高原まつりは、8月20日に行われます。

ポスターは200部、うちわは6,500本、パンフレットは7,000冊つくり、祭りの活用する事になっています -

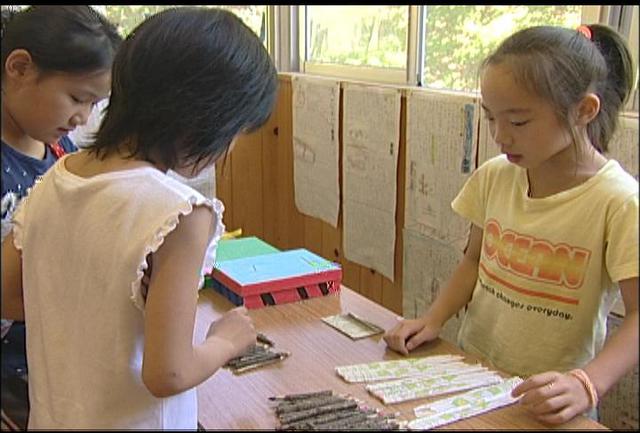

児童会主催の南部小まつり

南箕輪村の南部小学校で12日、児童会主催の南部小まつりが行われました。

南部小まつりは、学年の枠を越えて交流を深めようと児童会が主体となって毎年行われています。

1年生から6年生までが6人ほどのグループを作り、クラスごと企画した輪投げや玉入れなどのゲームを楽しみました。

このうち3年生は、教室全体を使った巨大すごろくを企画しました。

サイコロのかわりに数字の書かれた紙を引いて、駒を進めていました。

また、児童1人ひとりに紙で作ったお金が3千円ずつ配られ、ゲームをしたり手づくりのうちわやしおりなどを購入するのに使っていました。

南部小学校では、「交流を深めつつ、楽しみながら物の売り買いを体験することで、お金の大切さを学んでほしい」と話していました。 -

南箕輪村社協 岩手県大槌町へ扇風機を送る

南箕輪村社会福祉協議会は、東日本大震災の被災地、岩手県大槌町へ扇風機95台を12日に送ります。

11日は、南箕輪村の松寿荘で積み込み作業が行われ、職員らが扇風機をトラックに乗せていました。

扇風機は、今月5日から住民に提供を呼び掛けたもので、村社協で購入したものと合わせ95台が集まりました。

この他に、土のう袋や電子レンジ、軽トラックも一緒に送る事にしています。

今回の支援は、村社協の職員が、6月下旬に、大槌町に派遣された事がきっかけとなったという事です。

村社協によりますと、大槌町は、岩手県の沿岸に位置し、現在も人口の4分の1にあたる、およそ4千人が避難生活をしているという事です。

村社協では、今後、岩手県の大槌町と隣りの山田町の社会福祉協議会を通して、継続的な支援をしていくとしています。

トラックは、12日早朝、被災地へ向け出発する予定です。 -

社会を明るくする地域づくり大会

社会を明るくする地域づくり大会が9日、南箕輪村民センターで開かれ、飯島町西岸寺の平野泰成副住職が講演しました。

社会を明るくする地域づくり大会は、犯罪や非行の防止と、犯罪者の更生に理解を深めてもらおうと、社会を明るくする地域づくり実行委員会が開いたもので、会場にはおよそ200人が集まりました。

大会では、飯島町西岸寺の平野副住職が「東日本大震災被災地での救援活動に携わって」と題して講演しました。

平野さんは被災地の状況について「テレビでは見ていたが、実際に現場で見た惨状はそれ以上のものだった」と話していました。

平野さんは「被災してつらい思いをしている現地の人たちなのに、帰るときに多くの人が見送りに来てくれた。人の暖かさを感じた」と話していました。 -

信州農林科学振興会が教育研究等助成金贈呈

財団法人信州農林科学振興会は9日、若手研究者や留学生に教育研究等助成金を贈りました。

南箕輪村の信州大学農学部で贈呈式が行われました。

農学部の助教ら4人、留学生3人、留学生支援の会に助成金が贈られました。

信州農林科学振興会は、農学部の同窓会が中心となって組織した会で、優れた学生や将来性のある研究者に助成金を贈っています。

資金面では、伊那中央ロータリークラブなどが協力しています。

助成金を受けた研究者を代表して農学部卒業生の中村隼明さんは、「研究にさらに没頭し、母校の発展に少しでも貢献したい」と話しました。

振興会の有馬博会長は、「これを機会に、一層、研究や勉学に努力し、支援者の期待に応えてほしい」と話しました。 -

信大生が諏訪形区から学ぶ

伊那市西春近諏訪形区に、信州大学農学部の森林科学科の学生が8日訪れ、地域が取り組んでいる獣害対策などについて聞き取りをしました。

信州大学農学部森林科学科で学ぶ2年生70人が、田園環境工学基礎演習として、諏訪形区を訪れました。

星川和俊教授によりますと、諏訪形区は、獣害や農業、土地利用など様々な観点から学習するフィールドに適しているということです。

地域の実情を話したのは、諏訪形区を災害から守る委員会のメンバー4人です。

委員会は、平成18年の豪雨災害を機に結成され、山に植林するなどの治山活動をしています。

メンバーからは、獣害の被害やその対策などについて説明があり、学生から質問が寄せられていました。

学生たちは、このあと、それぞれが取り組むテーマに沿って区内を見て回りました。

委員会では、「大学にもアドバイスをいただくなどお世話になっている。お互い情報を共有して、より良い方向に進んでいきたい。」と話していました。 -

南箕輪村戦没者慰霊祭

南箕輪村の戦没者の霊を慰める戦没者慰霊祭が、7日、村公民館で行われました。

会場には、戦没者の遺族など75人ほどが出席しました。

式では、まず、戦没者に黙祷が捧げられました。

慰霊祭は、毎年、村社会福祉協議会と村が共催しています。

南箕輪村社会福祉協議会の孕石 勝市会長は、「平和の尊さを語り継ぎ、悲しみの歴史を繰り返す事のないよう固く誓う」と挨拶しました。

参列者は日清・日露・太平洋戦争などで命を落とした戦没者に花を手向けていました。

山口 一男 遺族会会長は、「3月11日の大震災で多くの方が命を落とした。天災も戦争も耐えがたい悲しみを遺族に残す。遺族会も高齢化し、会の存続も困難になっているが、こうして公的に慰霊祭をしていただけるのはありがたい」と感謝していました。 -

笹舟浮かべて親子が交流

南箕輪村の公民館講座が6日、大芝高原で開かれ、参加した親子が笹舟を池に浮かべて遊びました。

6日は、保育園入園前の子どもとその保護者、およそ90人が参加しました。

講座は大芝の森で遊ぼうをテーマに行われ、大芝高原でとった熊笹で笹舟を作り、池に浮かべていました。

参加した子どもたちは水に浮かんだ笹船に歓声をあげたり、池の中に入り、追いかけたりしていました。

6日の伊那地域は日中の最高気温が31・2度まで上がる真夏日となりましたが、参加した親子は、池のまわりで涼しそうに遊んでいました。 -

南箕輪村南部保育園の園児 大芝高原まつりで使う竹ばちを作る

南箕輪村南部保育園の園児は5日、大芝高原まつりで使う竹ばちを作りました。

5日は、南部保育園の園児およそ30人が、来月20日の大芝高原まつりの踊りで使う竹ばちを作りました。

埋橋美鈴園長から依頼を受けた清水傅之・スさんが、子ども達に指導しながら竹ばちにつける毛糸の部分を作っていきました。

南部保育園では毎年、大芝高原まつりで、年長園児の親子がおまつりパレードにでています。

5日は、80人分、160本の竹ばちを作りました。

清水さんは「子どもたちの一生懸命な姿を見て、今後も何かできることがあればやっていきたいと思う」と話していました。 -

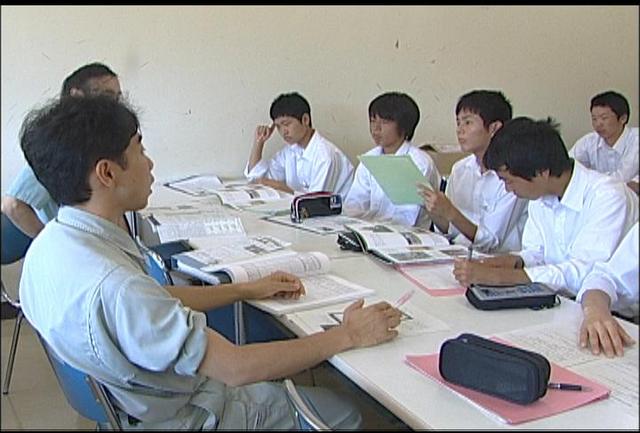

南箕輪中学校3年生 村の農業や観光について学ぶ

南箕輪中学校の3年生は5日、役場を訪れ、村の農業や観光などについて学びました。

5日は、3年生55人が学習テーマごと7つのグループに分かれ、職員から話を聞きました。

南箕輪中では、総合学習として「私たちのふるさと南箕輪」をテーマに、自分達の住んでいる地域について学んでいます。

5月の下旬に、村の商工会や役場の職員とパネルディスカッションを行い、村の現状などについて学びました。

5日は、これまでの学習でさらに詳しく知りたい事、疑問に思っていることについて話を聞きました。

このうち、自然環境について学習したグループでは「西天竜幹線水路ができたことにより、村の土地利用はどのようにかわったのか」「自然を守るために1人でもできることはあるか」などと積極的に質問していました。

南箕輪中学校では、「普段の勉強だけでなく地域の事を知り、進路に生かしてほしい」と話していました。 -

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会総会

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会の総会が、4日、伊那市役所で開かれ、伊那市美篶青島までの工事促進や、青島から駒ヶ根市までの早期事業化等を要望する事などが決議されました。

総会には、関係する市町村や団体の代表らが出席し、153号バイパスの早期完成、早期事業化を国や県に求めていくことを確認しました。

同盟会会長の白鳥孝伊那市長は「153号バイパスは、伊那谷にとって、経済、医療、防災等の大変重要な生命線。いつか、誰かがやるのではなく、覚悟をもって全線開通に向け取りくんでいきたい」と挨拶しました。

また、総会で伊那建設事務所の原明善所長は、伊那市美篶青島から駒ヶ根市までのルート検討の土台となる、概略設計に入る事を報告しました。

伊那バイパスは、今年度、伊那市福島の県道伊那辰野線までの区間が開通します。 -

南箕輪村中部保育園の園児 七夕の飾り付け

7月7日の七夕を前に、南箕輪村中部保育園の園児達は5日、七夕の飾り付けをしました。

5日は、中部保育園の年長園児46人が、保育園の近くに住む倉田龍一さん宅を訪れました。

中部保育園では、30年以上前から毎年倉田さんの裏山でとれる笹を譲ってもらい、七夕の飾り付けをしています。

園児達は倉田さんにお礼を言うと、2メートル以上ある大きな笹を肩に担ぎ、保育園までのおよそ10分の道のりを歩きました。

保育園に戻ると、それぞれ願いを書いた短冊などを飾り付けていきました。

中部保育園では、7日に七夕集会を予定しています。 -

夢を見つける機会に 本物塾

子ども達に、サッカー元日本代表の名波浩さんら、第1線で活躍した人と会って夢を見つけてもらおうというイベント、本物塾が3日、南箕輪村で開かれました。

本物塾は、夢を追って実現した人を講師に迎え、子どもたちにも夢を持ってもらおうと伊那青年会議所が2日間の日程で開いたもので、この講座もその一環です。

3日は、上伊那の小学生111人が参加し、サッカーの元日本代表の名波浩さん、平野孝さん、元松本山雅の柿本倫明さんらから指導を受けました。

練習ではグループに分かれて基礎となるパス回しやドリブル練習などが行われました。

このうち、名波さんがコーチを務めたパス回しの練習では、3人1組になってボールを渡す練習が行われました。

名波さんは、常に大きな声を出し自分の味方に存在をしらせることが大事とアドバイスしていました。

3日は、女の子4人も参加し、男の子達と一緒になって練習に汗を流していました。

最後に、ミニゲームが行われ子ども達は、名波さん達とプレーを楽しんでいました。

練習後、子ども達が、名波さんらに練習方法などについて質問していました。 -

鹿頭祭に向け初の着付け講習

今月17日に箕輪町木下の箕輪南宮神社で行われる鹿頭祭に向け、当番地区の南箕輪村大泉と伊那市大泉新田合同の初めての衣装の着付け講習会が2日夜開かれました。

南箕輪村大泉の西部地区館で講習会が開かれました。

鹿頭祭で役員の裃姿の着付けを手伝う8人が、大泉文化財保存会会員の清水伝之丞さんに着付けを教わりました。

鹿頭祭は、箕輪南宮神社の例大祭で行われる雨乞いの行事で、天竜川の西と東の地区が2年ごとに担当します。

今年は南箕輪村の大泉と伊那市の大泉新田が当番です。

この二つの地区ではこれまで、清水さんら2人が着付けをしていましたが、祭りを継承していくために多くの人に覚えてもらおうと、今回初めて講習をしました。

参加者は着付けの様子を見たり、実際に役員の男性に着せていました。

講習会の参加者は鹿頭祭当日、衣装の着付けを手伝うということです。 -

南箕輪村ポイ捨て禁止条例施行

南箕輪村のポイ捨て禁止条例が1日施行されました。

村内にある農産物直売所では、村や警察関係者が条例施行を買い物客にPRしました。

1日から施行された村独自の条例は、ポイ捨てや犬のふんの放置などに関して命令に従わない場合、3万円以下の罰金を課すことや事実を公表することが定められています。

南箕輪村神子柴にあるJA上伊那のファーマーズあじーなでは、唐木一直村長をはじめとする村の関係者や伊那警察署、不法投棄監視員ら10人が買い物客に条例施行をPRしました。

村によりますと、不法投棄は、なかなか減らないということで、この日は、条例施行をPRするとともに、地デジ化に伴い、不要になったテレビの不法投棄防止も呼びかけていました。 -

伊那市で6月観測史上最高 33.8度

29日の伊那市は最高気温33.8度となり、6月の観測史上最高気温を記録しました。

最高気温30度以上の真夏日となった29日、伊那市の竜東保育園ではプール開きが行われました。

子ども達は水の中に入ると大きな歓声をあげ、今年初めてのプールを楽しんでいました。

29日は、全国的に高気圧に覆われ、各地で暑い一日となりました。

伊那市では、1993年に観測が始まってから、6月の観測史上では最も暑い33.8度を記録しました。

長野地方気象台によりますと、30日も午前中は晴れ間が広がり気温が上がりそうだということです。

30日の午後から天気は崩れる予想ですが、今週末までは平年よりも暑い日が続きそうだということです。 -

待望のアユ釣り解禁も釣果は・・・

天竜川水系のアユの友釣りが25日、解禁となり、この日を待ちわびた釣り人が友釣りを楽しんでいました。

この日は朝6時に天竜川水系の友釣りが解禁となり、アユが多く放流された場所を狙って釣り人が糸を垂らしていました。

アユの友釣りは、アユの縄張り争いの習性を利用し、糸におとりアユをつけて釣り上げます。

しかし、6月上旬の大水で小さいアユが流されてしまった他、アユの餌となる垢が流れたため成長が遅く、おとりアユを追わないなど釣果はいまひとつです。

伊那市西春近などの愛好家で作る釣りグループ「でた会」のメンバーもこの状況に苦戦していました。

天竜川漁協では、5月6日から1か月にわたり、1670キロ、およそ20万匹のアユを放流しましたが、この日は釣れた人でも2縲・匹の釣果だったということです。

漁協では「梅雨が終われば水温も上がり、流れも穏やかになる。今後に期待したい」と話していました。 -

南小ドラゴンズ 県大会出場の挨拶

南箕輪小学校の児童でつくる野球チーム南小ドラゴンズは、6月25日から開かれる全日本学童野球長野県大会に出場します。

23日は、南小ドラゴンズのキャプテン小林聖弥君ら3人が南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に県大会出場の挨拶をしました。

南小ドラゴンズは、5月と6月に開かれた上伊那大会と南信大会を制し、県大会出場を決めました。

小林君は今年のチームについて「技術だけでなく、チームワークのいいまとまりのあるチーム」と話します。

大会は、25日土曜日から松本市野球場で開かれます。 -

土砂災害危険箇所パトロール

大雨などによる土砂災害を未然に防ごうと、伊那建設事務所などは22日、災害の危険が予想される箇所をパトロールしました。

この日は、伊那建設事務所や上伊那の各市町村職員、地元住民などが、土砂災害が発生する恐れのある個所を点検しました。

雨の多い6月は、土砂災害防止月間となっていて、毎年この時期にパトロールが行われています。

今回は、上伊那の29か所をまわり、このうち南箕輪村では、田畑の住宅裏にある急傾斜地を点検しました。

職員らは、斜面の亀裂や落石はないか、崩れた場合に住宅は安全か、などを確認していました。

伊那建設事務所などでは、「危険箇所の近くに住む人は、普段から崖などの様子をよく観察してもらい、大雨の時など変化に敏感に気付いてもらいたい」と話していました。 -

ICT 3市町村に36災害のDVD寄贈

伊那ケーブルテレビジョン株式会社は、36災害について制作し放送した2時間番組のDVDを21日、放送エリア内の3市町村に寄贈しました。

このうち伊那市役所では、伊那ケーブルテレビの北原周次常務取締役らが、DVD30枚を久保村清一教育長に手渡しました。

番組「伊那谷を襲った36災縲・0年を越えて語り継ぐ縲怐vは、36災害から50年を迎えるにあたり、災害を後世に伝えようと今年1月に放送されました。

被害の大きかった伊那市長谷や、大鹿村など体験者の証言をまとめた他、長谷小学校の児童と一緒に災害について考えるという内容です。

久保村教育長は「今回の震災で学校の防災教育の大切さを実感した。貴重な資料として有効に使わせていただきます」と感謝しました。

北原常務は「地域に情報を発信することが、我々の役割だと思っている。災害について考えるきっかけになればうれしい」と話していました。

21日はこの他に、「戦争体験をきく」という番組の100人分をダイジェストにしたDVDも、合わせて寄贈しました。

36災と戦争のDVDは、箕輪町と南箕輪村にも寄贈されました。

この「伊那谷を襲った36災縲・0年を越えて語り継ぐ縲怐vは、今週土曜日までコミュニティチャンネルで放送しています。 -

田畑半沢 幻想的にホタル舞う

南箕輪村のホタルの名所として知られる田畑半沢のホタル祭りがはじまり、たくさん人が訪れています。

ホタル祭りは、地元有志で集まる「田畑半沢を愛する会」が開いているもので、今年で18回目です。

会では、半沢川にホタルを呼び戻そうとエサとなるカワニナを育てたり環境整備を行っています。

会によると今年は例年以上にホタルが多く舞っているということです。

20日の夜は、多くの人達が足を止めホタルを見ていました。

田畑半沢のホタル祭りは今月26日まで開かれていて時間は、午後7時30分から午後9時30分までとなっています。

会では、「ホタルの光に癒されて欲しい」と話しています -

女性チームが初優勝

19日行なわれた南箕輪村消防団のポンプ操法大会で、村の消防団史上初めて、女性チームが優勝しました。

村内から9チームが出場した小型ポンプ操法の部で、塩ノ井の第一分団第2部Bチーム名「エリーとゆかいな仲間達」が、減点を最小限に抑え、女性チームとしては初めて1位になりました。

指揮者は、征矢仁美さん、1番員が征矢和代さん、2番員が加藤美沙さん、3番員は、有賀ひとみさんです。

決められた動作の不備の減点が全員合わせて4点の一桁台で、他の分団を大きく引き離しました。

減点の合計は、14点で、2位の南殿、第2分団第2部を1点差でおさえ、1位となりました。

女性団員によるポンプ操法大会優勝は、明治28年の発足以来初めてです。

「エリーとゆかいな仲間達」が大会に出場したのは、今回が3回目で、おととしが4位、去年は5位でした。

なお、5チームが出場した自動車ポンプの部は、田畑の第三分団第1部A、同じく5チームが出場したラッパの部は、沢尻・南原の第4分団が優勝しました。

それぞれの優勝チームが出場する上伊那大会は、7月3日に伊那市の富士塚運動公園で開かれます。 -

子育て講演会

保育園に通う前の子供をもつ母親を対象にした「子育て講演会」が15日、南箕輪村民センターで開かれました。

講演会には、50人が参加し、県看護大学の北山秋雄教授から、「自分らしい子育て」について話をききました。

この講演会は、子供に対するほめ方、叱り方を理解し自信を持って子育てをしてもらおうと、南箕輪村子育て教育支援相談室が開いたものです。

北山教授は話し方の例をあげ、「傘を持っていかなければダメ」と言うと子供はダメという言葉に反応し自分が否定された気持ちになるので「傘を持って行ってちょうだいね」など、肯定的な表現を心がけるようアドバイスしていました。

相談室では、今後、9月から6回、小人数のグループで受講する「のびのび子育て講座」を予定していて、より具体的な子育ての相談やアドバイスを行うという事です。 -

介護者 ヨガでリフレッシュ

家族の介護をしている人達の交流会が、17日、南箕輪村の大芝研修センターで開かれました。

交流会は、南箕輪村地域包括支援センターが、介護者にゆったりした時間を過ごしてもらおうと、年に3回開いています。

今回は、村内在住で、NPO法人国際ヨガ協会のトレーナー、中村俊子さんの指導で、ヨガを行いました。

中村さんは、「ヨガは独特の動作や姿勢が注目されがちだが、まずは、ゆっくりと、静かに呼吸をすることが大切」とアドバイスしていました。

参加した人達は、呼吸を整えながら、足や肩などを動かしたり、さすったりした他、2人ひと組になり、自宅でもおこなえる、マッサージの方法を教わりました。

ある参加者は「介護している時は無意識に息を止め、力が入ってしまう。今日は、同じ立場の人と情報交換もでき、リフレッシュできました」と話していた。 -

南箕輪村の辻井さん オープンガーデン18、19日開催

南箕輪村南原の一級建築士、辻井俊恵さんは、事務所と自宅周辺の庭を一般に開放するオープンガーデンを18日と19日に開催します。

辻井さんは、「庭に住まう」をテーマに、事務所・ビダフェリースと自宅周辺の450坪の敷地で庭づくりをしています。

150種類180本のバラをメインに宿根草と組み合わせていて、事務所、自宅、裏庭と、それぞれテーマの異なる庭になっています。

オープンガーデンは今年7年目で、去年は2日間で1500人ほどが訪れたということです。

今年は花の開花が例年より1週間から10日遅れていますが、花1つ1つのサイズはいつもより大きめということです。

オープンガーデンは18日と19日の2日間で、場所は南箕輪村の南原保育園西側です。

庭でとれたハーブで作るハーブティーと手づくりクッキーも楽しめます。 -

南箕輪村 小中学校の放射線量 安全レベル

南箕輪村は15日、村内の小中学校の大気中の放射線量を測定し、いずれも安全であったと発表しました。

測定したのは、南箕輪小学校、南部小学校、南箕輪中学校のグラウンドの大気で、14日午前10時から11時の間に測定しました。

結果は0・04縲・・044マイクロシーベルトで、いずれも安全な数値だったとしています。

これは、15日に開かれた村議会6月定例会で唐木一直村長が報告したものです。

今議会では、すべての議員が災害対策について質問しています。

災害時の飲料水の確保については、来年度予算で、給水車の購入や、自主水源の確保として井戸水の活用などを検討するとしました。

文化財の保護については、文化財を保管している村郷土館が老朽化している事から、建物の倒壊による被害が予想されるとして、来年度耐震診断を行うとしています。

唐木村長は「耐震診断の結果によっては、移転新築をせざるを得ない」と話していました。 -

南部保育園 地域のお年寄りと一緒によもぎ団子作り

南箕輪村の南部保育園の園児達は15日、地域のお年寄りと一緒によもぎ団子を作りました。

よもぎ団子作りは、地域のお年寄りとの交流を深めようと行われたものです。

15日は、保育園の近くの田畑ひだまりの会と神子柴のふれあいクラブのお年寄り13人が、園児達と一緒によもぎ団子を作りました。

使用したよもぎは、園児達が散歩の時間に摘んだものです。

園児達は、自分で食べる分の団子を、美味しくなるように願いを込めながら丸めていました。

南部保育園の埋橋美鈴園長は「地域の人と触れあいながら、自然の食べ物を使った昔ながらの伝統の味を覚えてほしい」と話していました。

園児達を指導したあるお年寄りは「子供達がにぎやかで元気をもらった。また是非来たい」と話していました。 -

南原保育園の園児と南部小学校の児童 さつまいもの苗を植える

南箕輪村の南原保育園の園児と南部小学校の児童が13日、保育園の近くの畑でさつまいもの苗を植えました。

13日は、南原保育園の園児と南部小学校の低学年の児童、あわせておよそ150人がさつまいもの苗を植えました。

さつまいもの栽培は、保育園と小学校の交流を深めようと毎年行われています。

13日は、小学生が園児の間に入り、植え方などを教えながら、用意されたおよそ400本の苗を植えました。

南原保育園の松崎由紀子園長は「縦の繋がりを深め、年上の人に優しく接してもらったように、自分より年下の人には同じように接してあげられるようになってほしい」と話していました。

収穫は、10月頃を予定していて、収穫したさつまいもでやきいも大会を開くということです。 -

放射性物質は検出されず

南箕輪村は、下水道汚泥の放射性物質について測定したところ、放射性物質は検出されなかったと13日発表しました

南箕輪村によりますと、測定したのは、村の下水道処理施設、南箕輪浄化センターといずみ苑の下水道汚泥です。

測定したのは、長野市内の民間会社で、汚泥の採取日は、今月1日です。

今月8日に測定した民間会社から村に放射性物質は検出されなかったとの報告があり、13日発表しました。

262/(木)