-

エコブルームが老人ホームで演奏

8月に南箕輪村で開かれた子ども地球サミットのバックバンドを務めた「エコブルーム」のメンバーが10日、ピアノとサックスのコンサートを南箕輪老人ホームで開いた。

-

南箕輪村で有志がヨガサークル立ち上げ

南箕輪村公民館のヨガ講座受講生有志が、ヨガサークルを立ち上げた。

7日は、サークルとして初めての教室が南箕輪村公民館で開かれ、希望した10人ほどが体を動かした。

参加したのは、村公民館のヨガ講座受講生の有志で、8月に講座が終了したがまだまだ続けたい竏窒ニ、サークルとして活動を始めた。

講師の中川俊子さん指導のもと、ゆったりした音楽が流れる中で手足を動かしていた。

サークルは、毎週水曜日の午後2時から1時間30分で、受講料は1カ月3千円。

老若男女誰でも自分のペースで始められ、無料体験も歓迎という。 -

上農生がドライフラワー作り

18日に開かれる文化祭に向け、南箕輪村の上農高校の生徒たちが、ドライフラワー作りに励んでいる。

ドライフラワー作りをしているのは、園芸科学科の3年生。

7日はおよそ10人が集まり、上農高校の文化祭「上農祭」で販売するドライフラワーを制作した。

花は園芸科学科の鑑賞植物コースの生徒たちが育てたもので、カーネーションやトルコギキョウなど、さまざま。

乾燥剤とともに小瓶に入れ、1週間ほどするとドライフラワーになる。

作業は7月末から行っていて、すでに200個以上が出来上がっているという。

上農祭の一般公開日は18日(日)で、ドライフラワーは70円から100円程で販売する予定。

当日はこのほかにも生徒たちが育てた野菜や加工したジャムなどが販売される。 -

台風18号 8日に最接近

非常に強い台風18号は、8日上伊那地域に最も接近する見込みとなっている。

果樹など実りの時期だけに、JAでは、農家に対し出来る限りの対応をとるよう呼びかけた。

伊那市西箕輪羽広のりんご畑では、農家が収穫に追われていた。

重盛正さんは、2ヘクタールでフジなどのリンゴを栽培している。

信濃スイートは、若干早めだが、被害にあう前に収穫を急いでいた。

りんごオーナーもいるフジは、収穫には早すぎ、今収穫してもジュースにもならないため、あきらめた。

重盛さんの畑の半分はフジで、「台風相手ではしょうがない」と話していた。

長野地方気象台によると、台風18号は、このまま北上を続けた場合、県内を通過する可能性が高いとみていて、時間は、午前6時から正午にかけてという。

気象台では、秋雨前線も活発化するため、雨にも十分な警戒が必要と注意を呼びかけている。

なおJR飯田線は、8日の始発から安全の確保が確認されるまで運転を見合わせることにしている。

伊那バスでは、通常運行を予定しているが、状況により対応を検討するという。

また伊那市は、台風の接近に伴い、8日は市内の全保育園を休園する。

箕輪町と南箕輪村は休園しないが、安全確保のため、なるべく登園しないよう呼びかけている。

また、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校、高校は、すべて休みとなっている。 -

大芝イルミネーションフェスティバル開幕

南箕輪村の大芝高原を様々な電飾で彩るイルミネーションフェスティバルが3日、開幕し、多くの人で賑わっている。

同イベントは地域活性化や交流の場づくりとして開かれているもので、今年で4回目。電飾は昨年より100基多い、330基となっている。

開幕して初めての日曜日となる4日も、多くの人が訪れ、50万個の電球が作りだす幻想的な雰囲気を楽しんでいた。

今では県内外から約10万人以上がこのイベントを訪れるが、自立を選んだ南箕輪村の元気をPRしよう竏窒ニ、始まった4年前の開始当初は、今年の5分の1、70基の電飾からスタートした。

4年間イベント運営に携わり、実行委員長の有賀章治さんは「最初の年は人が来るか不安だったが、地域のイベントとして定着してきた」と話し、笑顔を見せた。

11日と17日にはフルートやピアノ、シンセサイザーなどのコンサートを予定している。また、味工房では期間中の週末、午後9時まで営業時間を延長。イベントを盛り上げる。

フェスティバルは、24日まで。期間中は、午後5時半から午後10時まで点灯される。 -

伊那技専短期過程後期入校式

南箕輪村の伊那技術専門校で2日、半年間の後期短期過程で学ぶ23人の入校式が行われた。

入校したのは、機械科11人、パソコン活用科12人の23人。

機械科は10人の定員に対し20人が、パソコン活用科は10人の定員に対し29人が応募していて、厳しい経済状況を反映している。

適正検査と面接で23人に絞られ、入校した人は10代から50代の平均年齢33.8歳。全員が来年の再就職を目指している。

遠藤昌之校長は、「目標をもってチャレンジしてほしい。来年の3月には、再就職できるよう期待している」と式辞を述べた。

入校生を代表して機械科の唐沢晋一さんは、「技能と知識を身につけ、社会で活躍できる技能者となるよう努力したい」と抱負を述べた。

機械科、パソコン活用科ともに、企業で即戦力となるよう実践的なスキルを身につけるカリキュラムが組まれている。 -

農業用施設探検隊

小学生が見学

南箕輪村の南部小学校の4年生は1日、上伊那にある農業用施設などを巡り、地域の歴史に理解を深めた。

南部小の4年生26人が、バスで上伊那各地の施設を巡った。

「農業用水探検隊」と名付けられたこの事業は、長野県のゼロ予算事業の一環で上伊那地方事務所が行っていて、今年で3年目。

子ども達は、伊那市大萱の揚水機場や羽広の貯水地などを見学した。

伊那西部農業施設は、天竜川の水をポンプを使って南箕輪村の田畑、伊那市の大萱を経由し、西箕輪の羽広まであげるためのもの。

主に畑作に利用されていて、昭和47年から16年間にわたり整備された。

子ども達は、貯水池を覗き込んで、その深さに驚いていた。

上伊那地方事務所では、「伊那西部はダムや大きな川など安定した水の供給がなく、農業の水を確保するために大変な努力をしてきた。当時の人たちの思いを感じてもらえたらうれしい」と話していた。 -

新型インフルエンザ対策

公共の宿が勉強会

新型インフルエンザなどの感染防止対策を学ぼうと、上伊那にある公共の宿の勉強会が30日、南箕輪村の研修センターで開かれた。

勉強会には上伊那の公共の宿など12施設から従業員約40人が参加した。

伊那保健福祉事務所食品生活衛生課の中村安満課長が新型インフルエンザなどへの感染防止対策について話した。

施設内の対応として、ウイルス除去のため掃除や消毒をすることなどを挙げていた。

中村課長は、「新型インフルエンザの感染は10月にピークを迎えると言われています。宿泊施設での感染拡大を防ぐために、感染防止対策のマニュアルをしっかり作ってください」と話していた。

勉強会に参加した施設長の一人は、「感染者が出た場合に適切な処置ができるように対応したい」と話していた。 -

南箕輪村死亡事故ゼロ1000日達成

南箕輪村は、平成18年12月に交通死亡事故が発生して以来、千日間死亡事故ゼロを達成した。

29日は、伊那合同庁舎で表彰式が行われ、宮坂正巳上伊那地方事務所長から、南箕輪村の唐木一直村長に賞状が送られた。

南箕輪村が死亡事故ゼロ千日を達成したのは9月11日で、平成16年8月以来5年ぶり。

表彰を受け唐木村長は、「今年は交通事故が増えている。表彰を機に、さらに死亡事故ゼロを継続できるよう努力していきたい」と話していた。

なお、死亡事故ゼロの継続日数は、昨日現在で伊那市が47日、箕輪町は1111日、南箕輪村は1017日となっている。 -

大芝イルミフェス準備始まる

今年で4年目を迎える南箕輪村の大芝高原イルミネーションフェスティバルの準備が25日、始まった。

この日は南箕輪小学校の1年から6年までが制作した飾りを会場に運び込み、設置作業を実施。実行委員会や信州大学農学部の学生ボランティアが飾りつけや駐車場の案内看板を設置した。

今後は参加企業などが高原内に飾り付けをし、10月3日のオープンに間に合わせる。

今年は県の補助も受け、昨年の220基30万球を大幅に上回る330基50万球が飾られることになっており、過去最大の規模になる。

今年の大芝高原イルミネーションフェスティバルは10月3日から24日まで、午後5時30分から10時まで点灯が行なわれる。 -

信大農学部AFC祭

南箕輪村の信州大学農学部で、付属農場を開放する「第8回AFC祭」が23日開かれ、多くの家族連れなどでにぎわった。

AFC祭は、大学の地域貢献活動として行われていて、今年で8回目。

サホークと触れ合うコーナーでは、子どもたちがおっかなびっくり羊の毛をなでていた。

そして今回は、初めて毛刈りの実演が行われた。

竹田謙一准教授がフサフサのサホークを連れてくると人だかりができた。

本来は4月に刈るが、刈り遅れた羊がいたため、この日にあわせて公開された。

周囲を取り囲んだ家族連れたちは、バリカンで器用に刈り上げていく、めったに目にすることの出来ない毛刈りの実演を興味深そうに見つめていた。

約20分でサホークは一回り小さい体に。刈り取ったまさに100%ウールは、4キロにのぼった。

この羊毛は、子どものぬいぐるみにしたいという来場者にプレゼントされたという。 -

21日の敬老の日を前に、各地で長寿者訪問

21日の敬老の日を前に、各地で長寿者訪問が行われています。

伊那市では19日、小坂樫男市長らが、市内に住む99歳以上のお年寄りのもとを訪れた。

そのうち、高遠町に住む102歳の小松きよ江さんには、伊那市出身の肖像画家・三浦輝峰さんが描いた肖像画が小坂市長から送られた。

現在伊那市には、99歳が30人、100歳が8人、101歳以上が33人いて、最高年齢者は105歳。

9月1日現在、全人口に占める65歳以上の人口は25.51%となっていて、100歳以上の人が毎年ふえているという。 -

えごまクッキー販売

エゴマの栽培に取り組んでいるグループ「えごま・ごまプロジェクト」は、新たに、えごまを使ったクッキーの販売をする。

販売されるのは、エゴマを生地に加えたエゴマクッキー。種類は、プレーンと抹茶味の2種類。

グループでは、エゴマの実や油を販売してきましたが、よりエゴマに親しんでもらおうと、クッキーを販売することにした。

クッキーの開発と製造は、試作段階でもあり、少数生産にも対応してくれる伊那市西箕輪の知的障害者通所授産施設、アンサンブル伊那に依頼した。

アンサンブル伊那では、喫茶店の営業を行っていて、年間を通じて18種類のクッキーを作り販売をしている。

普段から、商品には自信を持って出荷しているということだが、外部から開発や製造の依頼が来たことで、利用者の新たな自信につながったという。

このエゴマクッキーは南箕輪村の日帰り入浴施設大芝の湯や大芝荘で、14枚入り500円で売られている。 -

国体出場選手激励会

国体出場選手激励会今月末に新潟県で開かれる第64回国民体育大会の本大会に出場する伊那市出身の選手を激励する壮行会が17日夜、伊那市役所で開かれた。

陸上やバスケットボール、セーリングなどの競技に出場する選手4人が集まり、今回新たに作成したいーなちゃんの応援旗の前で、大会に向けての抱負などを語った。

陸上走り幅跳びに出場する伊那中学校3年の宮澤拓人君は、「強い気持ちで臨み、自分の最高の記録を出せるよう頑張りたい」と話した。

また、陸上棒高跳びに出場する高遠高校3年の松澤ジアン成治君は、「お世話になった顧問の先生への感謝の気持ちを込めて良い結果を残したい」と話した。

バスケットボールで出場するJA上伊那の田中愛さんは「本国体は今回が初めて。一戦一戦を大切にして、一つでも多く勝てるよう頑張りたい」と話した。

セーリングで出場する井上瑶さんは、「強化合宿で鍛えた成果を出して、優勝を目指して頑張りたい」と話した。

そのほか、新体操で伊那西高校1年の原未那美さん、ソフトテニスで上伊那農業高校3年の小松一輝君、馬術で北原装蹄所の北原衛さんが、それぞれ出場する。 -

伊那技専短期修了式

南箕輪村にある県伊那技術専門校は18日、短期課程前期の修了式を行った。経済状況を反映して、修了生の内定状況は厳しいものとなっている。

今年4月から半年間の過程を終了した機械科11人、パソコン活用科13人の生徒が修了式を迎えた。

機械科では、金属を削る切削加工など、製造業の現場と同じ工作機械を使用して、ものづくりの実践的な技術技能について学んできた。

11人の内訳は18歳から39歳まで、平均年齢は25.3歳となっていて、1人が内定を決めている。

伊那技専によると、機械科は昨年度の後期修了生までほぼ100%の内定率を誇っていた。

11人のうち1人が内定という今回の数字は、過去にない厳しさだという。

パソコン活用科は、今年度創設されたコースで、1期生となる13人の内訳は28歳から68歳まで、平均年齢は42.3歳で、4人が内定を決めている。

式の中で遠藤昌之校長は、「きわめて厳しい状況だが、自分を活かすチャンスと前向きにとらえ、修了をスタートに社会で活躍してほしい」と式辞を述べた。

パソコン活用科を修了した小山聖子さんは「ここで学んだ技能を社会で活かしていきたい」と答辞を述べた。

伊那技専によると、景気悪化を反映して、10月から始まる後期過程にも定員の2倍以上の入校希望者があり、年齢層も幅広くなっているという。

伊那技術専門校では、ハローワークなどと協力しながら、修了生の就職活動をサポートしていきたい竏窒ニしている。 -

南箕輪村まっくんファーム コンバイン入魂式

集落営農組織の南箕輪村まっくんファームは17日、コンバイン入魂式を行った。

現在、10台のコンバインが稼働していて、今回、そのうちの1台を老朽化に伴い更新した。

購入金額は約860万円で、そのうち500万円を国と村の補助で賄っている。

倉田庄衛組合長は、「コンバインの更新ができたので、今年も頑張っていただきたい」とあいさつした。

まっくんファームでは、村内の田んぼ約140ヘクタールで稲刈りを行う計画で、今月20日から作業が始まるという。 -

地価公表 下落幅拡大

長野県は17日、7月1日現在の県内の地価を発表した。県全体の住宅地は13年連続、商業地は17年連続の下落で、下落幅が拡大した。

地価は、県内80市町村424地点に基準地を設け、県が毎年調査を行っている。

住宅地では、伊那市前原の伊那中央清掃センター付近が前年の2万900円から2万円と4.3%のマイナスなど、伊那市は平均2.7%のマイナス、箕輪町では平均3.0%のマイナス、南箕輪村では平均1.8%のマイナスと、いずれも昨年より下落幅が拡大している。

住宅地の県平均は3.0%のマイナスとなっていて、13年連続の下落で、下落幅が拡大した。

商業地では、伊那市山寺のアルプス中央信用金庫付近が6万4200円から6万700円と5.5%のマイナス、伊那市下新田の伊那市役所付近が5万2900円から5万円と5.5%のマイナスなど、伊那市は平均で5.5%のマイナス、箕輪町は5.5%のマイナス、南箕輪村は5.2%のマイナスとなっていて、いずれも、前年より下落幅が拡大している。

なお、商業地の県平均はマイナス4.2%で、17年連続の下落となり、下落幅も拡大している。

県によると、地価は林地を除く全ての調査地点で下落している。 -

早起野球県大会 10月南箕輪村で開催

10月24日に南箕輪村で早起き野球の県大会が開かれる。

15日、主催する県早起き野球一番鶏の会のメンバー5人が南箕輪村役場を訪れた。

県早起き野球一番鶏の会は、早起き野球の現役を引退したOBでつくる会で、県内各地に支部があり毎年各地で県大会を開くなどの活動を行っている。

大会は、10月24日に大芝野球場で行われ、県内4地区から6チームが出場する予定。

唐木村長は、「村としても出来る限りの協力をしたい」と話していた。

会では、大会を通して早起き野球の人口を増やしていきたい竏窒ニしている。 -

南箕輪小運動会

土曜日の大雨で翌日に延期となった小学校の運動会が、13日、各地で行われました。

このうち南箕輪小学校でも12日に予定されていた運動会が13日行われました。

全校児童755人が、紅組、白組に分かれ、短距離走や大玉ころがし、綱引きなど23の競技を行いました。

会場からは、家族や児童の大きな声援が送られていた。

運動会は、競技の他に、学年ごとに踊りや組体操などの発表も行われ、初めて運動会に参加する1年生は、「このゆびとまれ」という曲に合わせてダンスを発表した。

練習は、2週間ほど、体育の時間を使って行ってきたということで、元気に、息の合った踊りを披露していた。 -

伊那カヌークラブ 無料体験教室

南箕輪村大芝高原の村民プールで13日、伊那カヌークラブによる無料体験教室が開かれた。

13日は、県外からも観光客などが訪れ、家族でカヌーを楽しんだ。

教室は、伊那市を中心とした20代から40代のメンバー20人でつくる伊那カヌークラブが、今回初めて開いたもの。

クラブは普段、天竜川や箕輪ダムで練習をしているが、今年は、水がきれいで流れがないところで、回転や方向転換の練習をしようと初めてプールを1カ月間借りて練習をしている。

無料体験教室は、この機会に親子連れなどにカヌーを体験してもらおうと企画された。

伊那カヌークラブの早川 清志会長は、「多くの人にカヌーの楽しさを知ってもらいたい」と話していた。 -

農作業事故防止・安全推進会議

秋の農繁期を前に農作業中の事故を防ごうと9日夜、JA上伊那南箕輪支所で、農作業事故防止の講習会が開かれ、南箕輪村営農センターに加盟する農家など60人ほどが参加した。

農繁期の9月15日から1カ月間は、秋の農作業安全月間となっていて、講習会は月間を前に、JA上伊那の各支所で毎年開かれている。

この日の講習会では、長野県内での農作業事故の実態が説明された。

それによると、統計を始めた昭和46年から平成20年までの農作業死亡者は424人にのぼり、年間10人程が亡くなっている。

上伊那でも去年、伊那市高遠町で95歳の男性がトラクターの下敷きになり亡くなった。

死亡事故で最も多いのは、乗用型のトラクターによるもの。また死亡した76%が60歳以上の高齢者で、高齢者の死亡者数は近年急増しているという。

南箕輪村営農センターの宮下勝美会長は、「稲の収穫時期は、例年より5日ほど遅れているが、あせることなく作業してほしい。また、慣れが一番危ない。初心に戻って安全第一を心がけてほしい」と話していた。 -

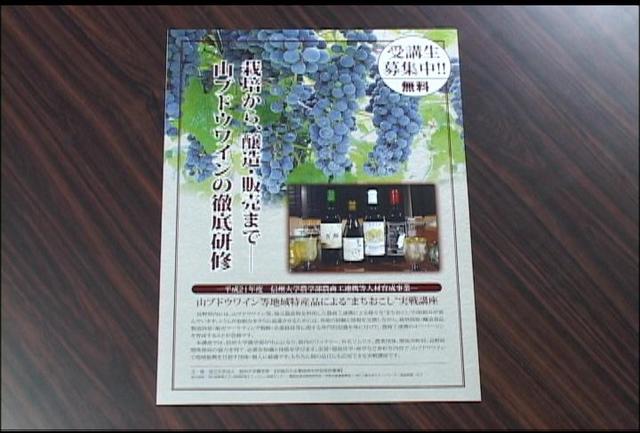

信大ヤマブドウが農商工事業採択

ヤマブドウの生産・加工などを通じて、農商工連携を担う人材を育成しようという信州大学農学部の事業が、農商工連携等人材育成事業に採択された。

農商工連携等人材育成事業は、全国中小企業団体中央会が本年度から実施しているもので、農林業と商工業の両方の経営に必要な知識を学ぶ事業を支援し、農商工連携の核となる人材を育てることを目的としている。

今回採択された農学部の事業は、現在特産品化を目指して伊那市とともに研究を進めているヤマブドウが核となっていて、これまで取り組んできた研究の成果を検証する狙いもある。

事業では、ヤマブドウに関心のある農家などを募り、10月からおよそ2カ月間、研修を行う。

講義と実習を交えながら、ヤマブドウの栽培からワインの醸造などを実際に体験する。

また、市場でどんなニーズがあるかを検証するため、東京のリサーチ会社に委託して、マーケティング調査も行う。

受講者の募集はすでに始まっていて定員は50人、受講料は無料。

講義、実習とも、すべて受講する必要はなく、受けたい講義のみ受講することができる。募集締め切りは今月25日まで。

詳しくは信州大学農学部へ。 -

村議会開会

南箕輪村議会9月定例会が8日開会し、本年度の補正予算案など16議案が提出された。

開会にあたり唐木一直村長は「経済状況はいまだに厳しい状況が続いている。こうした中、より一層の生活を優先した村政運営と経済対策を講じていかなければならない」とあいさつした。

本年度の一般会計補正予算案は歳入歳出に4億5400万円を追加するもので、このうち村内の小中学校への太陽光パネル設置に6240万円、第2回目のプレミアム商品券の発行に500万円などとなっている。

この一般会計補正予算案など3つの議案は同日、全会一致で可決された。

9月定例会の会期は18日までの11日間で、16、17日に一般質問が予定されている。 -

農集排処理水に活性汚泥混入

南箕輪村大泉にある農業集落排水処理施設で、処理後の活性汚泥が混入した処理水が大泉川に流出していたことが分かった。

これは8日開かれた南箕輪村議会全員協議会で報告された。

村によると、5日推定で正午から午後4時頃、南箕輪西部処理施設から活性汚泥が混入した処理水が大泉川に放流されたという。

原因として、この日、処理水の流入量が増大したために、十分な沈澱が行われず活性汚泥が混入したのではないかと推測されている。

下流への影響は確認されていない。

現在処理場では、定期的に処理水の水質と沈澱汚泥の状態を確認しながら汚水処理を行っているという。 -

エゴマの葉キムチ漬け研究会

エゴマ栽培による遊休荒廃地解消を目指すエゴマプロジェクトは、葉を使った料理の講習会を6日、南箕輪村公民館で開いた。

エゴマプロジェクトの会員や一般など20人ほどが参加した。

エゴマプロジェクトでは、実を収穫し、油をとるなどの活動をしてきたが、今回、葉を活用する料理教室を初めて開いた。

講師は、辰野町在住のフードコーディネーター小松かおりさんが務めた。

小松さんは、韓国では「ごはんドロボウ」と呼ばれているエゴマの葉を使ったポピュラーな料理、エゴマの葉のキムチ漬けを紹介した。

参加者は、一枚一枚丁寧にタレを塗って、キムチを完成させていた。

エゴマはシソ科の植物で、水遣りなどの手間がかからない作物として、遊休荒廃地での栽培に適しているほか、アルファ・リノレン酸を含む健康食材としても注目を集めているという。

参加者は、「エゴマのキムチがすごくおいしいとテレビで見て参加しました。家族と一緒に味わいたい」と話していた。 -

南箕輪小陸上クラブ

東海小学生リレー競技大会で3位入賞

南箕輪小学校の陸上クラブは岐阜県で行われた東海小学生リレー競技大会で3位入賞を果たした。

7日、陸上クラブの児童が役場を訪れ唐木一直村長に3位入賞を報告した。

大会には、長野県や愛知県など5県から、県大会を勝ち上がったチームが参加し、1チーム4人が100メートルをバトンで繋ぐ。

陸上クラブは6年生を中心としたチームで、大会に出場した児童全員が村内のサッカークラブで活躍している。

大会では予選を1位で通過し決勝に進んだ。

決勝では、52秒81のベストタイムを出し3位入賞を果たした。

唐木村長は「大変すばらしい結果。これからも陸上にサッカー頑張って下さい」とエールを送っていた。

陸上クラブの担当教諭は、「夏休み中の練習の成果が発揮でき、良い結果が残せた」と話していた。 -

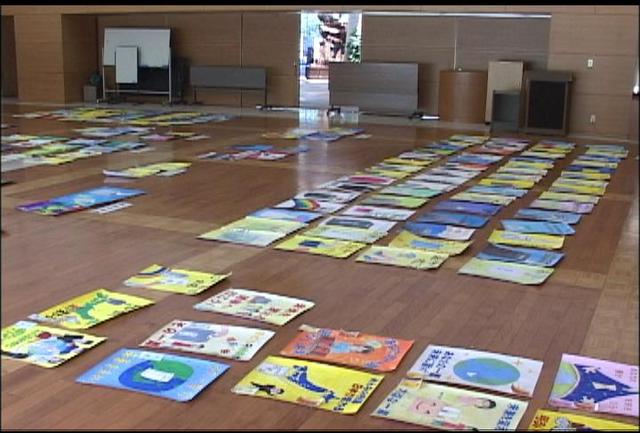

明るい選挙啓発ポスターコンクール審査

明るい選挙啓発ポスターコンクールの審査がこのほど行われ、上伊那から県の審査に進む作品24点が選ばれた。

伊那市からは、小学校の部で6点、中学校の部で4点、高校の部で2点の作品が県の審査に進む。

そのうち、美篶小6年の北原鞠香さん、東部中2年の高橋克也さん、高遠高校3年の名和浩加さんの作品が、市の審査で最優秀賞に選ばれた。

今回応募のあった作品は、来月4日に開かれる「いーなちゃん広場」で展示する予定。

また、町村からの作品を選ぶ審査では、小学校の部で9点、中学校の部で3点が県に進むことになった。

伊那ケーブルテレビジョンの放送エリア内では、箕輪中部小6年の城倉七星さん、同じく中部小6年の平井奈菜さん、箕輪西小6年の大槻まみさん、同じく西小6年の小嶋穂乃花さん、箕輪北小6年の唐澤こころさん、箕輪中2年の高橋美佳さんの作品が、県の審査に進む。

県審査は、今月30日に行われる予定。 -

南箕輪村 初のHUG訓練

南箕輪村は6日、東海地震を想定した防災訓練を村内一斉に行った。

震度6強の地震が発生したとの想定で訓練が行われた。

南箕輪村役場では、HUGというゲームを通して避難所運営の訓練が初めて行われた。

このゲームは、避難者のカードを体育館の図面に配置しながら、地区割りや通路などを決めるもの。

ゲームを通して訓練することで、実際の場でもスムーズな避難所の開設を目指す。

職員らは、互いに相談しながら受け付けの場所や、通路の幅などを決定し、図面に落としていた。

南箕輪村では、訓練を通して防災に対する意識を高めていきたいとしている。 -

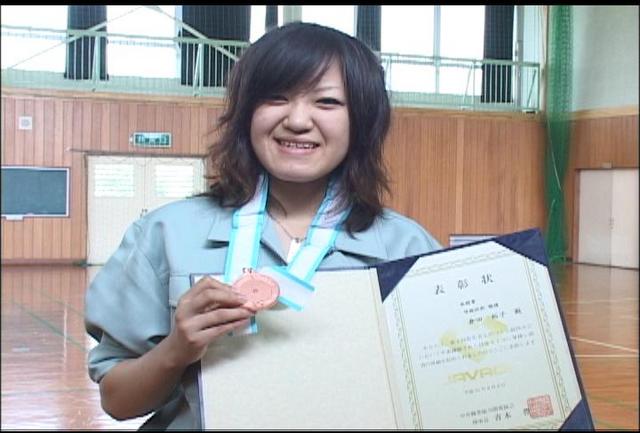

若年者ものづくり競技大会

伊那技専の倉田裕子さん敢闘賞

8月に神奈川県で開かれた職業学校の全国大会「若年者ものづくり競技大会」で、伊那技術専門校の倉田裕子さんが敢闘賞を受賞した。

伊那技術専門校で1日、授賞式が行われ、ソフトウェア設計科2年の倉田裕子さんに表彰状が贈られた。

倉田さんは情報技術部門に出場し、14人の中で全国3位に次ぐ敢闘賞を受賞した。

ものづくり競技大会は、若い世代の技術の向上などを目的に毎年開かれていて、伊那技専は今回初めて出場した。

倉田さんが出場した情報技術部門では、データベースなど、時間内にどれだけ完成度の高い処理ができるかを競った。

倉田さんは受賞を喜び、「伊那技術専門校で学んだことが実際に役立つことがわかってうれしかった」と話していた。 -

大芝お菜洗い場有料化検討

南箕輪村は、冬場に大芝高原に開設しているお菜洗い場について、今シーズンから有料の予約型利用にする方向で検討している。

1日開いた南箕輪村議会全員協議会で、村から計画案が示された。

それによると、利用枠を1日9回に分け、1回の利用は1時間。利用料は、村内在住者は温泉料として200円、村外の人は温泉料に施設の設置管理費を加えた600円。

村では、温泉スタンドが有料なのに対し、お菜洗い場が無料で不均衡が生じていることなどから有料予約型を検討したという。

今後、指定管理者の南箕輪村開発公社と協議し、決定すれば今シーズンから適用したいとしている。

262/(木)