-

ごみ処理方式検討の専門委設置

上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会は、新しいごみ中間処理施設の処理方式について検討する下部組織として専門委員会の設置を計画している。

16日、伊那市のいなっせで任期満了に伴う再任を含めた新しい委員による第1回の委員会が開かれた。

委員となったのは各市町村の衛生自治会代表ら23人で、委員長には伊那市の小澤陽一さんが再任された。

同日は上伊那広域連合から委員会の下部組織となる専門委員会の設置など今後のスケジュールが示された。

専門委員会は9月に設置予定で、外部からの専門家を含め、新しいごみ中間処理施設の処理方式や施設の配置、構造など整備に必要な事柄について検討していく。

委員会ではほかに新しいごみ中間処理施設から出た灰について、セメント原料など再資源化についても検討する。

小澤委員長は施設の処理方式について、委員会として方向性をつけていきたい竏窒ニ話している。 -

県児童福祉施設大会開催

児童養護施設が果たすべき役割や機能について意見発表する長野県児童福祉施設大会が16日、伊那市の県伊那文化会館で開かれた。県内の施設で働く職員ら約650人が集まった。

大会では財団法人長野県児童福祉施設連盟の山岡基志会長が、県内の施設の課題や果たすべき役割などについて話をした。

山岡会長は、「児童養護施設では、少ない職員で多くの子どもをみていることが、施設内でのさまざまな問題を引き起こしている。子どもたちの権利を守る最後の砦として現状を県や国に訴えていかなければならない」と話していた。

大会ではほかに伊那市の児童養護施設たかずやの里の主任保育士、小木曽法さんが意見発表した。

小木曽さんは「親の愛情を得られない子どもは強い孤独感を持っている。近くにいる大人が逃げずに向き合い、一緒に悩み、葛藤することで少しづつ先が見えてくるはず」と話していた。 -

竜峡小梅 出荷始まる

箕輪町の信州伊那梅苑で、「竜峡小梅」のもぎ取り作業が始まった。

15日は、朝から従業員3人が梅のもぎ取り作業をしていた。

いつもならこの時期、伊那梅園では収穫の最盛期を迎えているが、今年は少し様子が違うようだ。

1本の木になる実の数も例年の半分ほどで、ここ数日の間は、一日に収穫できる量が500キロ程度に留まっている。

実の大きさも全体的に小ぶりなため、機械での収穫が始められない状況だ。

本来なら、実がもう少し大きくなるのを待って、収穫をしたいところだが、訪れるお客さんからの要望もあり、徐々に出荷を始めることにした。

伊那梅苑では、出荷の最盛期を今月18日頃と見込んでいて、その頃までに実が大きくなることを期待している。 -

上伊那青少年支援センター(仮称)設立へ

プロジェクト会議発足

上伊那の不登校や引きこもりの子どもたちを地域で支える青少年自立支援センターの設立を目指すプロジェクト会議が14日夜、発足した。

伊那市のいなっせでプロジェクト会議が発足し、講演会が開かれた。

プロジェクト会議は、上伊那農業高校定時制同窓会と、不登校の子ども支援などをしている上伊那子どもサポートセンターで組織している。

上農高校定時制が本年度で閉校になるため、跡地の一画を利用して、上伊那の不登校や引きこもりの青少年を支援するセンターを創りたいと、昨年度から検討を重ねてきた。

プロジェクト会議の発足により、今後は現状把握の調査、視察などを行う計画で、跡地利用については県教育委員会と話し合いをしていくという。

プロジェクト会議会長で、定時制同窓会会長の赤沼利光さんは、「地域の子どもたちが社会的に自立していくために、いかに地域で支えるか、知恵を出し合っていきたい」と話していた。

講演会も開かれ、長年、不登校や引きこもりの子どもたちを支援している東京国際学園学園長の荒井裕司さんが話した。

荒井さんは、「子どもの状況に合わせた支援が大事」とし、プロジェクト会議が設立を目指す支援センターには、「地域や国際社会とかかわり、開かれた学校のようになってほしい」と話していた。 -

交通死亡事故多発警報 発令

県や警察、小中学校の校長などでつくる長野県交通安全運動推進上伊那地方部は15日、交通死亡事故多発警報を発令した。

今年に入り、上伊那地域の交通事故により死亡した人は15日までに既に7人となっている。

年間の交通事故の死亡者数が過去5年間の中で最も多かった平成18年と比べても、7人に達する時期は今年の方が5カ月早くなっている。

上伊那地方部では今後、広報活動の強化や啓発チラシの配布などに取り組んでいく計画。

なお、上伊那地域で交通死亡事故多発警報が出されたのは今回が初めて。 -

長野県 梅雨入り

気象庁は14日、長野県など関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表した。

長野県の梅雨入りは、平年より6日遅く、去年より11日遅くなっている。

同日の伊那地域は、朝のうち雨がぱらつく天候となり、伊那市駅前では通学や通勤など行き交う人達が傘を手に足早に歩いていた。

午前中には雨はやみ、午後からは曇りの一日となった。

長野地方気象台によると、21日までの一週間は、気圧の谷や前線の影響で雨の日が続くという。

15日の伊那地域は、午前中曇りで、昼すぎから明後日にかけ、まとまった雨が降ると予想している。 -

上伊那地区障害者スポーツ大会

上伊那地区障害者スポーツ大会が12日、伊那市陸上競技場などで開かれた。

上伊那地区の障害者約200人が参加。陸上競技など9種目で競い合った。

大会は、スポーツを通じて障害者の自立と社会参加を促進することなどを目的に毎年開かれている。

そのうち、50メートル走には、男女合わせて30人が出場。ゴールして、喜び合う姿などが見られた。

また、やり投げ競技「ジャベリックスロー」では、プラスチックでできた長さ70センチの槍を投げ、その距離を競っていた。 -

伊那愛樹会盆栽展

丹精込めて育てたサツキが並ぶ伊那愛樹会の盆栽展が、11日から伊那市のいなっせで始まった。

いなっせ2階ギャラリーには、サツキの盆栽40点が並べられている。

今年は、春先の天候不順で苦労したということだが、前日からの暖かさで花はいっきに見頃を迎えている。

伊那愛樹会の盆栽展は、13日まで入場無料で開かれている。 -

保育園児 歯科保健指導実習

保育園児への歯磨き指導が11日、伊那市の公衆衛生専門学校で行われた。

11日は公衆衛生専門学校に、近くにある竜西保育園の園児39人が訪れた。

歯磨き指導は、幼児への指導方法を学ぶ実習として、毎年2年生の生徒が行っていて、17人の学生が指導した。

学生達は園児達に分かりやすいように人形劇で、「食べたら歯を磨くこと・全部の歯を磨くこと・好き嫌いしないこと」を呼びかけた。

その後園児達の口の中をチェックした。磨く前の歯を赤く染め、赤い色をおとすよう指導していた。

指導した学生は「子ども達の年齢にあった歯科教育ができるようになりたい」と話していた。 -

西駒山荘の袋式トイレ説明会

集団登山を予定している伊那市の伊那中学校で、山荘の袋式トイレの使い方の説明会が、10日に開かれた。

10日は、中央アルプス、西駒山荘の管理人、宮下 拓也さんが伊那中学校に出向いて説明した。

伊那中学校では、7月22日23日の1泊2日の予定で集団登山を行う。

10日は、登山を予定している2年生130人ほどが、説明を聞いた。

日本各地の山荘は、以前、し尿を山の上で埋めるなどの処理をしていたが、登山者の増加に伴い、し尿により、河川の汚染や、環境汚染などにつながり、問題となっていた。

西駒山荘では対策として、環境への負荷が少なく、比較的コストも安い袋式トイレを採用している。

宮下さんは、実際に袋式トイレを見せながら中学生に説明していた。

西駒山荘への集団登山は、伊那中学校のほか上伊那3校が予定していて、順次説明会が開かれる。 -

医師確保部会 初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ、医師確保部会の初会合が10日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ、上伊那8市町村、公立3病院、上伊那医師会から21人が出席した。

医師確保部会では、信州大学との連携のもと、公立3病院の研修医・指導医師などを確保するための対策を検討した。

最終的には信大の医学部と協定を結ぶことを目指していて、部会では、信大から医師を派遣してもらうための具体的な方策を公立3病院の事務長が中心となり検討をすることになった。

事務長間の検討が終わり次第、次の会合を開き、その内容が示される予定。

上伊那の医師の数は、全国や県の平均を大きく下回っている。住民10万人に対し何人の医師がいるかを調べた数字では、平成20年12月末現在で、全国平均が224人、県平均が205人、上伊那の平均が135人となっている。 -

信大農学部種子バンク整備へ

南箕輪村の信州大学農学部は、地域に伝わる伝統野菜や雑穀、山ぶどうの種子や遺伝子を一括して管理・保存する遺伝資源貯蔵施設「種子バンク」を今年度整備する。

信州大学農学部では、様々な研究者が羽広かぶなどの地域に古くから伝わる伝統野菜やタカキビなどの雑穀、山ぶどうなどについて研究をしていて、その種子は、1万種類にのぼるといわれている。

貴重な遺伝子を持ったそれらの種子は、各研究室でそれぞれ保管しているが、今回整備される種子バンクは、それらを整理して一括管理し、適正に保存しながら中産間地域の活性化に活用していこうというもの。

バンクに貯蔵される予定の種子は、伝統野菜が52種類、雑穀が5,800種類、園芸作物が1,300種類で、実際は、さらに増えるものと見られている。

農学部では、この種子バンクを中山間地域の再生・持続モデルを構築するための実証的な研究に活用したい考えで、伊那市の西春近のほか、飯田市の上村(かみむら)や千曲市姨捨の棚田で研究が行われる。

中山間地特有の種子1万種類が集約される種子バンクは全国的に見ても珍しい取組みで、高齢化や鳥獣被害により疲弊している中山間農業への朗報となりそうだ。 -

豊かな環境づくり上伊那地域会議

県や市町村、上伊那の消費者の会など46団体でつくる、豊かな環境づくり上伊那地域会議の総会が9日開かれ、本年度は、地球温暖化防止と地域の自然を守る活動に重点を置くことを確認した。

総会には、上伊那の消費者の会や商工団体などから26人が出席し、本年度の事業計画を決めた。

本年度は、地球温暖化防止への取り込みとして温暖化防止の学習を行う小学校への経費の助成、レジ袋削減運動への参加、地域の自然を守る取り組みとして自然環境や施設についての学習会の開催などを挙げている。

福山民子会長は「環境に関わる問題は生活に関わる問題。各団体が知恵と力を出し合い取り組んでいきたい」と話していた。 -

高山植物保護取締件数が減少

南アルプスや中央アルプスなどで、高山植物の保護取締件数が、昨年度は前の年度より大きく減少したことが分かった。

10日開かれた高山植物等保護対策協議会の南信地区協議会総会で報告された。

説明によると、平成21年度の高山植物保護取締件数は678件で、前年度1050件の65%と、減少した。

これは、「踏み荒らし」の件数がおよそ半減したためで、協議会では日頃の保護パトロールの成果が現れたのではないかと話している。

しかし、「踏み荒らし」や「禁止区域への侵入」などが依然として目立っている。

このため協議会では、入山者のモラル向上を図っていこうと、今年度も継続してリーフレットを配るなど啓発活動を徹底していくという。 -

内視鏡手術トレーニングセンター部会初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ内視鏡手術トレーニングセンター部会の初会合が8日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ上伊那8市町村、公立3病院などから13人が出席した。

この部会は、伊那中央病院内に全国の医療関係者を対象にした内視鏡手術トレーニングセンターを設置することについて検討する。

上伊那広域連合によると、出席者からは、内視鏡手術トレーニングについて指導できる医師が確保できるのか、また年間約1億円と想定されている運営費はどうするのかなどの質問が出されたという。

事業主体となる伊那市では、次回7月中を予定している部会までに、出された質問の回答をまとめ報告する予定。 -

地域連携ネットワーク部会 初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ、地域連携ネットワーク部会の初会合が7日、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ、上伊那8市町村、公立3病院、上伊那医師会から21人が出席した。

地域連携ネットワーク部会で検討するのは、公立3病院の連携、病院と診療所の連携を進める地域連携ネットワークの推進、住基カードを上伊那の医療圏統一の診察券として活用するための整備の2事業。

ネットワークの推進では、伊那中央病院に連携の拠点となる「地域医療支援センター」を設置する。

連携の仕方については、伊那中央病院が素案を作り、次回の会合で示されることになった。

また、現在伊那中央病院で導入している電子カルテを、昭和伊南総合病院、辰野総合病院でも導入することを目指していて、県の9月補正予算に間に合うよう、検討を進める。

住基カードを共通の診察券として活用するための整備では、まずは昭和伊南総合病院とその周辺市町村をモデル地区として実施する計画。

こちらは、公立3病院の電子カルテ化が完了した段階で、実施していく予定。

地域連携ネットワーク部会では、6月下旬に2回目の会合を開く予定。 -

大学ラグビー同志社vs早稲田

第14回伊那市大学ラグビー招待試合が、6日、伊那市陸上競技場で行われた。

今年の試合は、同志社大学と早稲田大学の、関西関東の伝統校同士のカードとなった。

会場には1700人が訪れ、選手達のプレーを楽しんだ。

えんじ色のストライプのユニフォーム早稲田が、前半から紺のユニフォームの同志社を攻める展開となった。

このイベントは、1996年に始まり今年で14回目。

試合の結果、前後半あわせ、13トライ、7ゴールを決めた早稲田が、79対14で同志社を破った。 -

伊那美術展6日から

伊那美術協会による伊那美術展が6日から、伊那市の伊那文化会館で始まる。

伊那美術展は、上伊那地区の高校生以上を対象に毎年開かれている公募展で、今年で86回目。

5日は、伊那文化会館で、作品の審査会と展示準備が行われた。

最高賞の伊那美術協会賞に選ばれたのは、伊那市出身で東京都在住の北原恵子さんの洋画「アンビリカル・コード」。

2番目の賞となる伊那市長賞には、伊那市の小林洋子さんの染色の作品「未来(つぎ)の空へ」が選ばれた。

伊那美術展は日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門で、会員作品139点と、一般・ジュニアの入選作品69点の合計208点が展示される。

伊那美術展は13日まで。 -

周産期医療部会初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ、周産期医療部会の初会合が4日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ、上伊那8市町村、公立3病院、上伊那医師会から17人が出席した。

周産期医療部会で検討するのは、開業助産所への設備整備費補助の拡充と、小児後方支援機能の拡充の2事業。

助産所については、事業に該当する新規の開設や既存助産所での施設整備の予定が当面ない。

このため、助産師会と駒ヶ根市にある長野県看護大学が現在検討している、胎児の画像などを助産所から病院に転送するネットワーク構築について、部会でも協議してほしいとの要望があり、これを含めて検討していくことが確認された。

もう一つの事業、小児後方支援は、昭和伊南総合病院に、出生後に保育器が必要な低体重児などに対応する新たな施設を整備する。

これについては、昭和伊南総合病院に常勤の小児科医が1人しかいないため、対応は難しいとして、まず病院に医師確保の努力をしてもらったうえで内容を検討していくことになった。

周産期医療部会は、7月中旬までに2回目の会合を開く予定。 -

紙ごみの減量化・資源化についてまとめる

伊那市ごみ減量化・資源化推進委員会は、紙ごみの減量化・資源化について市長に提言する内容をまとめた。

紙ごみの減量化・資源化の提言内容は、その他の紙の排出誘導について、資源物ステーションで、市民に対し、その他の紙を出す場所を誘導することや看板を作成すること、ちらしは全戸配布でなく回覧文書で広報すること、「その他の紙」の呼び名を積極的に住民にアピールすることなどが決まった。

提言には、ほかに、子どもを対象にした説明会の実施やごみ仕分け人、分別マイスターなどの制度をつくりエキスパートを養成していくことが盛り込まれている。

委員会では、今後リデュース、リユース、リサイクルの3Rについて提言内容をまとめ、11月に市長に提言する予定。

その他の紙は、可燃ごみの約10パーセントを占めるといわれている。 -

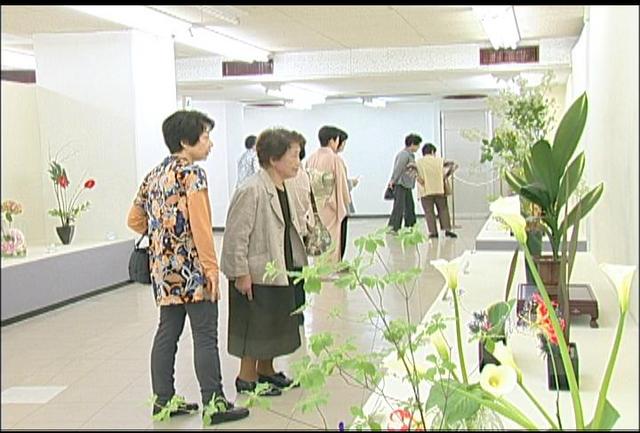

上伊那華道会いけばな展

上伊那華道会会員による「いけばな展」が、伊那市通り町のニシザワデパート4階で今日から始まった。

このいけばな展は、上伊那華道会会員286人のうち131人の作品を、前期と後期の2回にわけて展示している。

会員の発表の場として、毎年1回この時期に行っている。

上伊那華道会は10の流派があり、各流派の指導者が集まってつくられた。

会場には、空間を最大限に活用した物や、花を緑の葉で引きたてた作品など、流派ごとに違った印象の作品が並んでいる。

上伊那華道会の福澤 登美子会長は「昔と比べ生活環境が変わってきた中で、伝統の中にも新しい物を取り入れていきたい」と話していた。

このいけばな展はニシザワデパート4階で、5日まで前期の作品、6、7日に後期の作品を展示する。 -

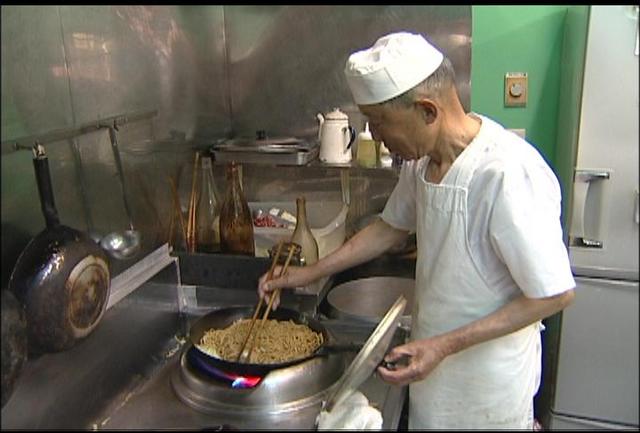

6月4日はローメンの日

6月4日は、蒸し麺のごろあわせでローメンの日。

伊那市内を中心としたローメンズクラブ加盟店では、一斉に割引サービスが行われた。

伊那市美篶にある萬楽でも普段一杯650円のローメンが400円で提供された。

昼時になると、常連客やこの日を楽しみにしていた人たちがどっと押し寄せ、店内はごった返していた。

ローメンは、戦後の混乱で食べるものがまだあまりなかった時代に、伊藤和弌さんと服部幸雄さんが編み出した食べ物で、蒸し麺に羊の肉が乗っている。

平成9年、日本記念日協会が6月4日をローメンの日に認定。伊那商工会議所がバックアップして、ローメンを提供している店舗などが加盟するローメンズクラブが誕生した。

初代会長の伊藤和弌さんは、2007年に亡くなりましたが、一番弟子だった萬楽の正木金内衛(かなえ)さんがその後を継ぎ、現在2代目の会長として伊那名物ローメンの普及に努めている。

昭和30年頃に誕生したとされるローメンは、半世紀以上にわたり、多くのファンに愛され続けている。 -

伊那CATVの番組「ギャラクシー賞」受賞

NPO法人放送批評懇談会が優秀な番組などを表彰するギャラクシー賞に伊那ケーブルテレビジョン制作の番組が入賞した。

3日東京で入賞番組の発表と表彰式があった。

ギャラクシー賞は、日本の放送文化の質的向上を目的に、NPO法人放送批評懇談会が行っているもので今年で47回目となる。

表彰式では優秀と認められた番組や個人、団体に楯が贈られた。

このうち伊那ケーブルテレビジョン制作の番組「上伊那の戦争遺構シリーズ・語り継ぐ満州開拓」は報道活動部門で選奨を受賞した。

この番組は、満蒙開拓青少年義勇軍として旧満州に渡った若者の過酷な運命や、遺族などの悲しみ、また当時の信濃教育会が積極的に義勇軍を送りだしていたという事実を伝えている。

放送批評懇談会からは、この番組について「伊那に住む関係者の貴重な証言を集め、歴史の事実を記録した業績を高く評価する」との選評があった。

表彰式にはNHKや民放、ラジオの関係者が集まり情報交換なども行われた。

今回ギャラクシー賞に入賞した作品のうち、ケーブルテレビ局制作のものは「上伊那の戦争遺構シリーズ」が唯一で、ケーブルテレビ局の受賞は過去47回の歴史の中で3社目となる。 -

「救急医療部会」初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ、「救急医療部会」の初会合が3日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ、上伊那8市町村や公立3病院の担当者、上伊那医師会から17人が集まった。

救急部会は、▼上伊那の救急医療体制の在り方▼救急医療機器の更新と充実について検討する。

上伊那の救急医療体制については、公立3病院が機能を分担し、連携による新たな体制づくりをめざす。

伊那中央病院は、高度な処置が必要な患者などに対応する3次救急医療の拠点として整備を進める。

手狭となっている「救急医療センター」を拡充するほか、集中治療室などのベッドを5床ほど増やし、救命救急センターとしての機能を持たせる。

現在、上伊那では昭和伊南総合病院が救命救急センターに指定されているが、部会では、全体の事業計画の中で示された「中病を救命救急センターに指定すること」を前提に検討を進めている。

昭和伊南総合病院と辰野総合病院は、2次救急から回復期の医療を維持・充実させる。

初期救急、2次救急、3次救急の対応を体系化し、それを一元的に管理する機能を中病にもたせる。

地域医療を伊那中央病院に一元化させるためのシステム等については、次回の部会で検討される予定。

事業費は、およそ4億8300万円を見込んでいる。

救急医療部会の会議は、次回は7月に開かれる予定。 -

回復期医療部会初会合

上伊那地域医療再生事業を推進するため設置された作業部会の検討が始まった。

7つある作業部会の一つ、「回復期医療部会」の初会合が2日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

会合は非公開で行われ、関係する伊南の市町村や辰野町、昭和伊南総合病院、上伊那医師会などから15人が参加した。

上伊那地域医療再生事業は国の交付金約22億4千万円を受けて平成25年度まで5年計画で行う。

本年度から事業に着手するため、県の9月補正に間に合うよう各部会が7月中旬までに内容を検討する。

事業は14あり、回復期医療部会は、そのうち3つの事業について検討する。

検討するのは、昭和伊南総合病院と辰野総合病院の回復期の医療体制の整備についてで▼昭和伊南にリハビリテーションセンターを整備すること▼リハビリ技術者の育成▼昭和伊南と駒ヶ根病院が連携し認知症の共同診療体制を整備すること竏窒フ3事業。

リハビリテーションセンターの整備については、昭和伊南にリハビリを担当する新たな医師が赴任して間もないため、病院内での検討が必要だとして、本年度の事業での予算化を見送ることなどが確認された。

回復期医療部会は、7月上旬に次回の会合を開く。

そのほか6つの部会は、今月21日まで順次初会合を開く予定。 -

南アルプス食害対策協議会

南アルプス食害対策協議会が2日、伊那市役所で開かれ、シカを防ぐための柵の設置やその効果についての検証など本年度の事業計画が決まった。

協議会には関係市町村などの委員13人が出席し、高山植物をシカの食い荒らしから守るための方策について協議した。

本年度も信州大学農学部と連携して柵を設置しその効果について検証するほか、シカの行動範囲などについて調査することが決まった。

また高山植物保護などの啓発リーフレットの作成や食害対策の事例などを紹介するシンポジウムを開催する。

協議会ではほかに中部森林管理局生態系管理指導官の元島清人さんが、南アルプスでシカの被害を受けている貴重な植物について話をした。

元島さんは「確認した貴重な植物70種のうち30種に被害があった。植物を守るために、植生状況の把握とシカの密度管理が必要だ」と話していた。 -

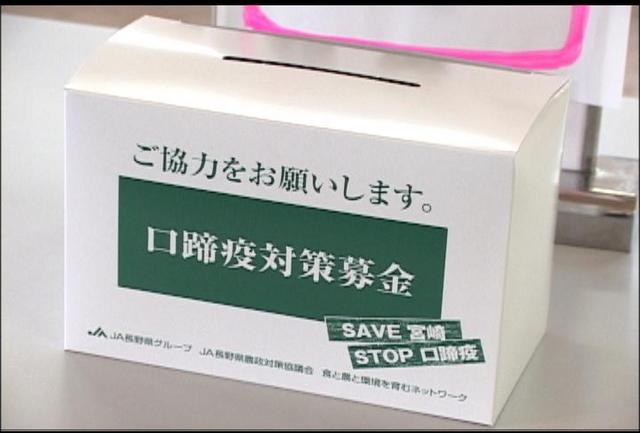

JA上伊那など口蹄疫募金実施

家畜の伝染病、口蹄疫が発生した宮崎県の畜産農家を支援するため、JA上伊那などは2日から、消費者らにも呼びかけ募金活動をしていくことを決めた。

JA上伊那や農業委員会、農家組合の代表などでつくる上伊那農政対策委員会が2日開かれ、募金活動実施に関する議案を承認した。

募金は、JAの組合員を中心に取り組むもので、各支所の窓口に募金箱を設置して広く消費者にも協力を呼びかける。

実施期間は2日から23日までで、被害のあった畜産農家の経営再建を国に要望するための署名も合わせて行う。

委員長を務めるJA上伊那の宮下勝義代表理事組合長は、「一日も早い終息のため、同じ仲間として十分な支援をしていきたい」と話していた。 -

肌寒い衣替え

6月1日は衣替え。

伊那市の伊那西高校でも、生徒たちが夏服に装いを替えて登校した。

長野地方気象台によると、1日の伊那地域の最低気温は11度となり、肌寒い朝になった。

生徒たちはカーディガンなどを羽織って登校していた。 -

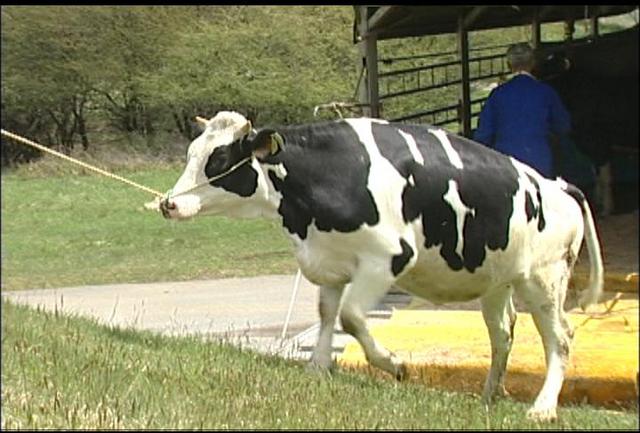

入笠牧場で牛の放牧

伊那市高遠町の標高約1600メートルの入笠牧場で1日から、牛の放牧が始まった。

初日の1日は上伊那や下伊那、諏訪地域から約60頭の牛が運ばれ、放牧された。

放牧された牛は、ホルスタインや和牛など6カ月以上の牛。

放牧は、毎年この時期に行われていて、農家の労働負担の軽減や牛の足腰を鍛えるために行っている。

集められた牛は、1頭ずつ健康状態のチェックや、病気にならない為の予防接種が行われた。

去年多かった鹿などによる食害は今年は少なかったものの、天候不順により草の長さが短いという。

今年は宮崎県で起きた口蹄疫についての対策もとられた。

入笠牧場へ出入りできる3カ所のゲートすべてに石灰が敷かれた。

また牧場を訪れる人に対しての餌やりや、牛や豚に接触する際の注意などが書かれた看板も設置された。

1日放牧された牛は10月上旬までこの牧場で過ごす。

放牧の受け入れは2日も行われ、60頭ほどが運び込まれる予定。 -

知事「ルートの要望できない」

村井仁長野県知事はリニア中央新幹線のルートについて、決めるのは国の交通政策審議会だとして、県として審議会に対しルートの要望はできないとの考えを示した。

1日は松本市の松本合同庁舎でリニア中央新幹線建設促進上伊那地区期成同盟会の白鳥孝会長と向山公人副会長、村井知事の3人が、リニア問題について非公開で意見交換した。

このなかで白鳥会長は村井知事にあらためて、伊那谷まわりのBルートを要望した。

県のリニア中央新幹線建設促進協議会は先月、ルートについて国に判断を求めるとする決議を採択している。

村井知事は今月4日にリニアのルートなどについて検討している国の交通政策審議会で、この問題に関するこれまでの経緯や県内に様々ある意見を伝えることになっている。

向山副会長は村井知事に審議会の場で県として一番成果のあがる、あるべき姿を発言してもらいたいとの考えを示した。

上伊那地区期成同盟会では、今後もBルートでの早期整備を各機関に訴えていくとしている。

1612/(火)