-

夏山シーズン到来

6月に入り夏山シーズンが到来しました。

伊那市と富士見町境にある入笠山が2日、山開きとなり、多くの登山者が頂上を目指して山を登りました。

この日は入笠山登山口で山開きの式典が行われ、伊那市や富士見町の関係者、一般登山者など150人が参加しました。

白鳥孝伊那市長や一般登山者らが、神事で登山の安全を祈願しました。

入笠山は、標高1955メートル。登山口から頂上まで30分ほどと比較的登り易い山で、毎年多くの登山者が訪れています。

この日も県内外から多くの登山者が訪れ、頂上を目指して登って行きました。

静岡県から訪れた男性は「自分が生まれた年と標高が同じ数字だったので去年から登り始めている。短時間で誰でも気軽に登れるところが良い」と話していました。

入笠山観光連絡協議会会長の小林一彦富士見町長は「伊那市と連携しながら登山者が楽しめるようにおもてなしをしていきたい」と話していました。

入笠山は、これから秋にかけ、様々な花を楽しめるということです。 -

信州書芸会展示会 274点ずらり

長野県内の書の愛好家でつくる信州書芸会の展示会が1日から、伊那文化会館で開かれています。

会場には、1年以内の近作274点が展示されています。

漢字だけのものや平仮名を取り入れた調和体と呼ばれるものなど様々です。

展示会は毎年、県内6地区が持ち回りで開いていて、伊那市では6年ぶりです。

信州書芸会では、審査を設けないため初心者からベテランまで会員なら誰でも出品できることが特徴ということです。

会員によると、これまでは漢詩の作品が多かったということですが、ここ数年は調和体の作品が増えているということです。

展示会は、3日(日)まで伊那文化会館で開かれています。 -

153号バイパス 早期事業化など決議

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会の今年度の総会が、31日、伊那市役所で開かれ、事業促進や早期事業化などを決議しました。

市役所で開かれた総会には、国道の沿線自治体である伊那市、箕輪町、南箕輪村、宮田村や地元区長などが出席しました。

期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長は、「命の道といっても良い地域の発展に欠かせない道。一刻も早い完成が待たれる」と挨拶しました。

総会では箕輪町木下から伊那市青島までの伊那バイパスの事業促進、伊那市青島から駒ヶ根市北の原までの伊駒アルプスロードの早期事業化、道路財源の確保などが決議されました。

同盟会の決議書は、総会に出席した国や県の関係者に手渡されました。

なお、長野県は、国道153号バイパスについて、県の事業ではなく、国の直轄事業とするよう要請を行っていきたいとしています。 -

小学校高学年対象 柔道の南信大会

小学校高学年を対象とした柔道大会の南信地区大会が、26日、伊那市武道館で開かれました。

大会は、長野県柔道整復師会南信支部が開いたものです。

この日は、南信地域の14の道場から15チームが出場しました。

大会は団体戦で行われ、トーナメント方式で優勝を決めます。

選手たちは、真剣なまなざしで、試合時間に臨んでいました。

南信支部では、「柔道は、礼儀と規律を重んじる日本古来の武道。大会を通して、子ども達の心身の健全な育成を図っていきたい」と話していました。

大会の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市の創武館道場が優勝し、4位までに与えられる県大会出場の切符を手にしました。

県大会は、7月8日(日)に松本市で開かれます。 -

太極拳協会「越百」 設立5周年で特別講師

南信地域の太極拳教室でつくる太極拳協会「越百」の設立5周年に合わせて26日、全国で2千人の生徒を抱える小池義則さんが指導を行いました。

小池さんは、全国100教室が加盟するTFA太極拳友好協会の会長で、埼玉県を中心に指導をしています。

「越百」は、岡谷市から飯島町までの20の太極拳教室でつくる太極拳協会で、この日はおよそ50人が小池さんから指導を受けました。

太極拳は中国武術のひとつで、いくつもの型を組み合わせることで連動した動作になります。

小池さんは、一定のリズムで型が崩れないようにと指導していました。

この日は他に、小池さんの協会に加盟するジュニアチームが、全国大会の合宿を兼ねて会場を訪れ練習を行いました。

越百の石田素子会長は「楽しく仲良くやってこれたことで5年を迎えられた。教わったことを少しでも身につけ、自分の理想に近づけてもらいたい」と話していました。 -

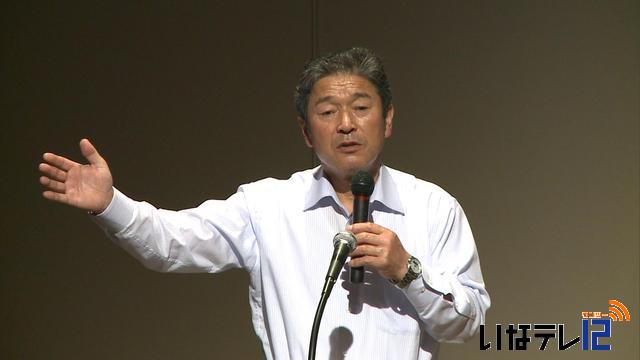

福島県飯舘村酪農家、長谷川健一さん講演会

福島第一原発事故により村内全域が計画的避難区域となっている飯舘村の酪農家、長谷川健一さんの講演会が、26日、伊那市のいなっせで開かれました。

講演会を開いたのは伊那市や箕輪町、南箕輪村に住む住民有志でつくる実行委員会です。

長谷川さんは、飯舘村の酪農家組合理事や区長などを務めていて、原発事故後、農家や住民の支援に奔走しました。

実行委員長で、長年チェルノブイリ原発事故の被災地で支援を行っている原富男さんは「福島の現状をもっと多くの人に知ってもらい、声をあげていきたい」と話していました。

委員会のメンバーは、今後、避難者の支援のほか、上伊那で栽培した野菜を福島の子どもたちに届けるなどの活動をしていきたいとしています。 -

南ア ユネスコエコパーク登録へ活動

南アルプスの世界自然遺産登録を目指す長野県連絡協議会は、ユネスコが認定する生物圏保存地域・エコパークの登録を進めます。

24日は、伊那市役所で、南アルプス世界自然遺産登録長野県協議会の今年度の総会が開かれました。

協議会は、南アルプスがある伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村で組織されています。

今年度の事業で、中央構造線エリアのジオパークの活動を推進することと、ユネスコ・エコパークの登録に向けた活動を行なうことが示され了承されました。

ユネスコ・エコパークは、人間と環境の間に生じる衝突や問題の解決を目的としたプログラムです。

生物多様性の保存と、人間生活や地域社会の持続的な発展が、調和できている地域を認定するものです。

協議会では、今年度中の登録申請を目指したいとしています。 -

伊那中央ロータリークラブ 創立25周年記念例会

昭和62年に発足した、伊那中央ロータリークラブの創立25周年記念例会が、17日、伊那市内で開かれました。

伊那中央ロータリークラブは、昭和62年1987年の5月に発足し

今年で25年になります。

毎週1回例会を開いていて、今回で1,173回を数えました。

清水吉治会長は、「初心の気持ちを忘れず、知恵と工夫と努力を持ち寄り、よりよい環境づくりを進めたい」と挨拶しました。

記念例会では、記念奉仕事業として、信州大学農学部の留学生支援を行っている、財団法人信州農林科学振興会に支援金42万円が贈られました。

伊那中央ロータリークラブは、平成5年から毎年振興会の支援を行っていて、今回で20回目となりました。 -

金環日食 世紀の天文ショーに歓声

太陽が月に隠れ、光の環ができる現象、金環日食が21日、上伊那地域でも見ることができ、小学校などで観察会が開かれました。

このうち南箕輪村の南箕輪小学校では午前7時過ぎ専用のサングラス用意した児童が校庭に出て、金環日食を待ちました。

この日を前に南箕輪小学校では日食に関する学習をしてきたほか、目を傷めないための安全な観察方法について学んできたということです。

校庭には理科を教える星野正明教諭が用意した日食観察用の反射板も用意され、太陽が欠けていく様子が写し出されていました。

午前7時31分ころ、金環日食となり、光のリングが見えると児童たちからは、歓声があがっていました。

肉眼では、わかりづらい金環日食ですが、専用の反射板を通して見ると、はっきりと観察することができました。 -

県内の医療従事者が情報交換

県内の医療従事者が知識を深める学術集会が19日、いなっせで開かれました。

学術集会には、長野支部に加盟する60の病院からおよそ340人が参加しました。

これは、県内各地の病院の情報を交換し、地域医療の質を高めようと開かれているものです。

学術集会では、講演や意見発表が行われました。

災害医療についての意見発表では、通院患者に対する災害教育や、災害対応訓練の実施などについて発表がありました。

このうち諏訪赤十字病院は、災害を受けて取り組んだ地域医療の連携づくりについて発表しました。

ある参加者は「日々忙しく、他の病院との交流は少ない。いろんな取り組みを知ることができ、参考になった」と話していました。 -

伊那交通安全協会 交通安全を呼びかける看板設置

伊那交通安全協会などは、交通安全を呼びかける看板を16日、伊那市荒井に設置しました。

看板は、岐阜県に本社を置く東海西濃運輸から寄せられた寄付金で制作したものです。

東海西濃運輸労働組合では、毎年、地域の交通安全運動に役立ててもらおうと、従業員が中心となって募金活動をしています。

今年は28万円を伊那交通安全協会に贈り、伊那安協では、その寄付金を活用して交通安全を呼びかける看板を設置しました。

この場所は、2年前に横断中の歩行者が車にはねられ死亡する事故が起きています。

伊那交通安全協会の堀内四郎会長は、「これからも一層、交通安全に努めていきたい」と話していました。

看板は、全部で40枚制作され、伊那市、箕輪町、南箕輪村の交差点や横断歩道付近などの交通危険箇所に順次設置していくという事です。 -

リニア 延伸工事現場をマスコミに公開

JR東海は、山梨リニア実験線の延伸工事が行なわれている現場を14日、報道機関に公開しました。

JR東海は、現在およそ18キロの山梨リニア実験線を42キロに延ばす工事を行なっています。

14日は、東京よりのこの場所、山梨県上野原市の工事現場を公開しました。

この場所は、平成22年の12月にも公開されていました。

リニアの路線では、トンネル以外の場所を「明かり区間」と呼びます。

大半の明かり区間は、フードで覆われます。

フードは、コンクリート製で厚さは20センチ。

雪や風除け、騒音の低減、セキュリティーを考慮して設置されるものです。

この日は、トンネルの内部も公開されました。

実験線の延伸工事部分には、トンネルが10箇所ありますが、そのすべてが今年3月までに貫通しています。

トンネル内部の高さは8メートル、幅は12.6メートルで今年の夏には土木工事を終え、電気工事に移行し、ガイドウェイと呼ばれる電磁石の設置が行なわれる予定です。

延伸工事は、来年完了する計画で、走行試験も再開される予定です。 -

韓国の研究者・農協が伊那市の直売所など視察

韓国の農業協同組合と研究者が、10日、伊那市を訪れ、直売所や有機農業の取り組みを視察しました。

10日は、韓国農漁村社会研究所のクォン・ヨングンさんと、安東農業協同組合の本部長、ファン・チャンヨンさんが、伊那市のグリーンファームを訪れました。

二人は、地域に根を張った直売所の建設を検討していて、世界の実例を見学・視察しようと、伊那市を訪れました。

グリーンファームでは、小林史麿会長の案内で蜂の子・イナゴなどの伊那の特産品や、山菜などを見学して歩きました。

生産者が、自分で値札を貼り、売り場に並べる様子に二人は、興味を持ったようでした。

ファンさんは、「日本のTPPと同じように韓国とアメリカとの自由貿易協定・FTAが問題を引き起こしている。地域で生産されたものが地域で消費され循環する経済を作りたい」と話していました。

二人はこのほか、無農薬の米で酒造りを行っている伊那市の造り酒屋宮島酒店などを視察しました。 -

東京都立北園高校 鹿嶺高原で鹿防護柵設置

東京都板橋区にある都立高校の生徒が、伊那市長谷の標高1,800メートルの鹿嶺高原で、9日、ニホンジカの食害から高山植物を守るための柵を設置しました。

鹿の防護柵を設置したのは、東京都立北園高校の2年生320人です。

北園高校では、学力と人間力を養うことを目的とした「北園プロジェクト」と呼ばれる奉仕活動を行っています。

長野県も活動に協力していて、鹿嶺高原での作業は2年目になります。

生徒らは、伊那市の職員などからアドバイスを受けながら、2メール間隔に柱をたて、ネットを張っていきました。

北園高校の杉浦文俊副校長は「都会に育ち受け身になりがちな子ども達が、自然の中での作業を通して、自分自身を見つめ直すきっかけにしてもらいたい」と話していました。

北園高校の生徒は9日から3日間、「森林保全奉仕活動」として、伊那市内で、枝打ちや薪割り、植樹などを体験する事になっています。 -

原発技術者からみた憲法第9条

原発と平和について考える憲法記念日の集いが、3日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

この日は「原発技術者からみた憲法第9条」と題して、福島第一原発の建設時に技術者として携わった小倉志郎さんが講演しました。

会場にはおよそ320人が集まり小倉さんの話に耳を傾けました。

小倉さんは、福島第一原発建設時に発電所内で使われる部品を作っていました。

その後、保守点検などで放射能タンクの中に入ることもあったということです。

点検の時には、手袋を4重にして、服とズボンのつなぎ目をテープで止めるなどしても長時間作業ができなかったと、放射能の危険性を説明していました。

小倉さんは「政府は原発をもっと安全にするから再稼働しても大丈夫と言うが、完璧にすることは不可能。放射能被害の大きさと原発のリスク、政府の大義名分を正しく見つめなおす必要がある」と呼びかけていました。 -

和菓子店あかはね 高遠饅頭3,200個を猪苗代へ

伊那市高遠町の和菓子店あかはねは、旧高遠藩主保科正之の縁で伊那市と友好提携を結んでいる福島県猪苗代町へ高遠饅頭3,200個を贈りました。

贈られたのは、8個入りの高遠饅頭400箱です。

赤羽直会長は、保科正之のNHK大河ドラマ化を進めるため、猪苗代の人たちと絆を深めようと高遠饅頭を今回初めて贈りました。

贈られた高遠饅頭は、3日から行われる猪苗代さくら祭りで配られるという事です。 -

「伊那ローメン祭」賑わう

伊那ローメンズクラブは、発足15周年を記念した初のイベント「伊那ローメン祭」を、4月30日に伊那市役所駐車場で開きました。

クラブ発足15周年と、去年のB-1グランプリ初出場を記念して開かれたものです。

会場には、県内外から多くの人が訪れ、長蛇の列ができていました。

昼時には、家族連れがシートを広げて、ローメンを味わっていました。

イメージキャラクター「ウマカロー」も、子供達と触れ合いながらローメンをPRします。

特設リングでは、早食い大会も行われ、集まった人が声援を送っていました。

伊那ローメンズクラブによりますと、この日一日で約1,300食のローメンを販売したという事です。 -

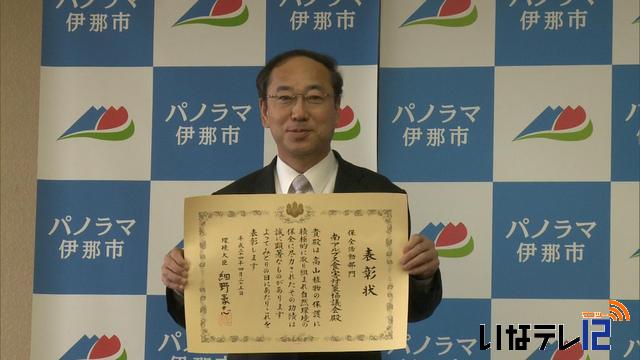

南ア食害対策協議会が環境大臣表彰

伊那市や国・県・信州大学などでつくる南アルプス食害対策協議会が、「みどりの日」自然環境功労者・環境大臣表彰を受賞しました。

南アルプス食害対策協議会の会長を務める白鳥孝伊那市長が、26日開かれた、定例記者会見の中で報告しました。

みどりの日・自然環境功労者環境大臣表彰は、環境省が自然環境の保全に関して、顕著な功績があった個人や団体に贈っています。

協議会は、ニホンジカの生態調査や、防護柵の設置など、高山植物保護の取り組みを、関係者とボランティアが協力し、南アルプスの環境保全に尽力した事が評価されました。

25日、新宿御苑で表彰式典が行われ、白鳥市長が、環境省・横光克彦副大臣から表彰されました。協議会を含め、全国35団体が表彰されています。

なお、伊那市など関係する県や市町村では、南アルプスについて、ユネスコが実施する自然の利用と保存の調和を図るエコパークの認定を目指しています。

白鳥市長は、今年を認定の正念場ととらえ、取り組みたいとしています。 -

全国ハイシニア信州伊那さくら大会

65歳以上を対象にしたソフトボールの全国大会、全国ハイシニア信州伊那さくら大会が21日、伊那県営野球場で開幕しました。

開会式では、全国各地から伊那の地に集まったおよそ800人の選手達が東部中吹奏楽部の演奏に合わせて入場行進しました。

大会は、ソフトボールのまち伊那市で全国大会を開催しようと初めて開かれたもので、全国17都府県から42チームが出場しました。

選手宣誓で伊那西町クラブの梶村隆志さんは懸命のプレーを誓っていました。

大会長の白鳥孝伊那市長は「熱くなりすぎず、伊那市の観光地や見頃の桜を楽しみながら親睦を深めてください」とあいさつしました。

大会は3つのリーグに分かれて明日まで行われ、それぞれのリーグで優勝が決まります。 -

「景気悪かった」47.9%

アルプス中央信用金庫が四半期ごとにまとめている中小企業景気レポートによりますと、今年1月から3月にかけての景気の状況は円高などにより悪かったと回答している企業が47.9%にのぼっていることが分りました。

中小企業景気レポートによりますと、アンケートに回答したおよそ200社のうち今年1月から3月の景気の状況は良かったとする企業が16.1%。

悪かったとする企業は47.9%で業況判断指数はマイナス31.8となり、去年10月から12月と比べて1.2ポイント悪化しています。

レポートでは企業の業況感は、円高の影響や海外経済の減速などにより足踏み状態にあるとしています。

また来期の見通しについては、マイナス幅が拡大し低調感を強めると予想しています。 -

ニホンジカ捕獲 昨年度大幅増

食外対策として行なっている南信森林管理署のニホンジカの捕獲頭数は、猟友会に委託した結果、大幅に増えたことが20日わかりました。

昨年度捕獲したニホンジカは、南アルプスで797頭、八ヶ岳で379頭、霧ヶ峰で77頭の合わせて1,253頭で、このうち猟友会が捕獲した分は、1,182頭にのぼります。

前年度は、猟友会への委託契約がなかったため、職員の捕獲が中心となっていて216頭にとどまっていました。

南信森林管理署では、猟友会との委託契約による捕獲が効果的だつたとして、今年度も引き続き実施するとともに、年間を通じて使用でき、効率的で安全なくくりワナの貸し出しによる捕獲を積極的に実施していきたいとしています。 -

伊藤三千人さん 絵画寄贈

伊那市高遠町出身の画家、伊藤三千人さんが、高遠とフランスの風景を描いた油絵2枚を、17日、伊那市に寄贈しました。

贈られたのは、「高遠の春」と「シャルトル風景」です。

高遠の春は、2003年の作品で、雪の仙丈ヶ岳とタカトオコヒガンザクラが描かれています。

シャルトル風景は1996年の作品で、フランス、パリの郊外の景色を描いています。

伊藤さんは、伊那市高遠町勝間出身の78歳。一水会会員で、現在は神奈川県で暮らしています。

今回寄贈された油絵は、今月15日から伊那市内で開かれた個展で展示されたものです。

伊藤さんは、「大勢の人が見てもらえるようなところに飾ってもらえればうれしい」と話していました。

寄贈された絵画は、伊那市役所内に飾られるという事です。 -

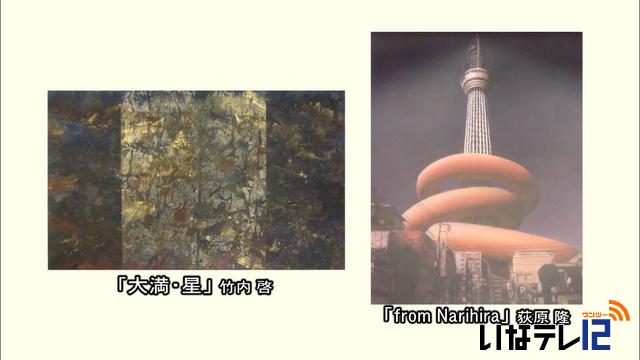

同級生は芸術家 3年B組三人展

4月21、22日の2日間、二人の芸術家と舞踊家の三人展が、伊那市の伊那文化会館で開かれます。

「大満・星」。東京で数多くの個展を開いている日本画家・竹内啓さんの作品です。

「フロム六本木ヒルズ」。明星一平ちゃんやチャルメラのパッケージデザインの経験もある荻原隆さんの作品です。

画風が全く違う作品ですが、この2人にはある共通点があります。 -

信越花便り 千曲市あんずの里 満開

信越各地の花の便りをお伝えするコーナー。

19日はケーブルネット千曲からの情報です。

去年に比べて3日、平年より1週間遅れの14日に開花した千曲市のあんずの里は今週に入って花が咲き進み、18日現在平地と中間地で満開、山間地で3分咲きとなっています。

あんずまつりを22日日曜日まで延期している実行委員会では、天気が安定していれば今週末まで

見ごろが続くと予想しています。

上平展望台周辺では春爛漫を待ち望んでいた観光客らが続々と繰り出していて景色を眺めたり散策したり、ジャムなど特産の土産を買い求めたりしながら、あんずの里を満喫しています。

地元の人の話によると午前中はマイカーの花見客が目立ち、午後になると観光バスで訪れる団体客で賑わっているとのことで展望台の売店も朝から大忙しでした。

千曲市内では一部で桜も咲き進み花見会を開く所もあり今週末の21日、22日は、あんずと桜の競演でお花見のピークになりそうです。 -

児童養護施設たかずやの里 移転先検討へ

伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の改築について、施設整備に関する方針を決める1回目の検討委員会が、18日に開かれました。

委員会では、現在地での建て替えは困難だとして、移転先を検討していく方針です。

委員会は、上伊那8市町村や施設を運営するたかずや福祉会、地元住民など14人で構成されています。

委員長には、長野県社会福祉事業団の辰野恒雄さんが選任されました。

昭和48年に建設された現在の施設は老朽化などから改築が必要となっていて、上伊那広域連合がその財政支援を行う方針を示しています。

委員会は、改築にともなう施設の概要やあり方を検討するもので、この日は、現在地での建て替えは困難である事から、移転先を検討することが確認されました。

理由として、現在地は山のふもとで勾配がきつく、県の土砂災害警戒区域に今年度中に指定される予定である事などがあげられました。

移転先については▽子ども達の通学、通院と送迎の負担が軽減される事▽現在の地域住民とのつながりに、比較的配慮しやすい場所である事などを基準にして検討していくという事です。

委員会では、来年度中の建設を目指し、今年8月末までに整備計画を策定する予定です。 -

伊那市出身梶野監督 福島の現状を語る

伊那市西春近出身の映画監督、梶野純子さんの講演会が14日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、現在制作中の映画について話しました。

講演会は伊那北高校が開いたもので、会場には生徒や一般などおよそ850人が訪れました。

講師を務めた梶野さんは、伊那市西春近出身の37歳。伊那北高校を卒業後、単身渡米し映画制作を始めました。映画監督で夫のエドワード・コジアスキーさんと共に制作をしています。

2人は現在、福島県の原発を題材にしたドキュメンタリー映画を制作していて、講演の中でその一部が上映されました。

梶野さんは、3.11の被害を目の当たりにして、今の被災地の現状を世界に伝えようと映画制作を始めました。

映画は福島県の原発事故の被害を受けた農家の取り組みや心境、取材を通して知り合った農家の人たちの人柄がドキュメントタッチで描かれています。

梶野さんは「長期滞在で被ばくするリスクは高いが、取材を通じて学ぶことや得るものはそれより何倍も大きい」と話していまいした。

講演会では質疑の時間が設けられ、高校生から質問が出されていました。

ある女子生徒の「もし福島県の農家だったら被災後どうしましたか」との問いに、梶野さんは「自分の親も農業をやっていたので、取材していると農家のみなさんと父親を照らしあわせてしまう。自分の持つ伝統的な土地を守っていくということの大切さを考えると、私も残っていると思う」と答えていました。

質疑は1時間近く行われ、二人は丁寧に質問に答えていました。

講演終了後の取材に梶野さんは「伊那北高校の生徒のみなさんは若いのによく考えている。これから先まだまだ将来があるな、と思わせられるような充実したディスカッションだった」と話していました。

ある生徒は「福島の農家の人たちの声を聞いたり様子を観ていろんなことがわかったし、自分たちでもまだ何かしてあげられることがあるんじゃないかと思った」と話していました。

梶野さんとコジアスキーさんが制作中の映画「超自然の大地」は5月の完成を目指していて、作品は劇場のほかインターネットでも公開される予定です。 -

井月の句碑 善光寺に建立

幕末から明治にかけておよそ30年にわたり伊那谷を放浪した漂泊の俳人井上井月の句碑が長野市の善光寺に建立されました。

句碑は井月の愛好家でつくる井上井月顕彰会が建立したもので13日は、会員などおよそ30人が集まり除幕式が行われました。

碑には「思ひよらぬ梅の花見て

善光寺」と「蝶に気のほぐれて杖の軽さかな」の二つの句が刻まれています。

句碑は顕彰会の会員が北信でも井月を知ってもらいたいと善光寺に建立を依頼したところ地名度はないものの伊那谷に多くのファンがいることなどから承諾されました。

この場所には、俳人、小林一茶の「春風や牛に引かれて善光寺」のほか、種田山頭火や夏目漱石などの句碑もあり、善光寺参拝のモデルコースになっています。

顕彰会では、県内外から多くの人が訪れる善光寺に、一茶や、山頭火と並んで井月の句碑が建立されたことは意義があると話します。

句碑の建立にあわせ、14日から27日まで長野市の長野相生座で井月の映画「ほかいびと」が上映されることになっていて、顕彰会では、井月の知名度アップに期待しています。 -

伊那技術専門校に43人が入校

伊那技術専門校の入校式が9日行われ43人の入校生が技術習得への一歩を踏みだしました。

今年度は訓練期間が2年間のメカトロニクス科に14人、情報システム科に10人、半年間の機械科に9人、パソコン活用科に10人の合わせて43人が入校しました。

式の中で吉川一彦校長は「これから始まる訓練生活を技能、知識の習得だけでなく職業人として自分を厳しく鍛える時間にしてほしい。」とあいさつしました。

また入校生を代表して情報システム科の北原康百さんが誓いの言葉を述べました。

今年度は64人の応募があり43人が入校。平均年齢は27.8歳で最高齢は62歳。

出身地別では伊那市が14人で最も多く、次いで駒ヶ根市が9人。また県外が2人となっています。 -

伊那日本語教室開講式

伊那国際交流協会が開く日本語教室の開講式が、8日、箕輪町三日町のブラジル人学校で行われました。

開講式は、箕輪町三日町にあるブラジル人学校アウゴドン・ドセで行われました。

日本語教室は、定住外国人の就学支援事業として、文部科学省の委託を受けてNPO法人伊那国際交流協会が開いているものです。

開講式で、伊那日本語教室の北原斉(ひとし)代表は、「言葉をはじめとして、日本の歴史や文化を学び、世界に羽ばたく人になって欲しい」と挨拶しました。

伊那国際交流協会によりますと、日本語を学習することで日本の学校に通えるようになり、いずれは就職にも有利になるという事です。

日本語教室では、今年度、ひらがなやカタカナなど日本語の基礎の他、日本の歴史や地理などを

学習していくという事です。 -

犯罪被害者 悩まず相談を

長野犯罪被害者支援センターなどは、支援活動の周知・利用を呼びかける街頭啓発を5日、伊那市内の大型店で行いました。

5日は、長野犯罪被害者支センターの職員や相談員、伊那警察署の署員など10人ほどが、街頭啓発を行いました。

支援センターは、電話や面接をして事件や事故の被害者の相談に応じているほか、裁判に付き添うなどの直接的な支援を行っています。

昨年度は、全県で、189件の電話相談がありました。

支援センター事務局長の間中 壽一さんは、「犯罪被害者は一人で悩みがち。辛いことを一人で抱え込まないで相談してほしい」と話していました。

なお、支援センターは、今年度から長野県公安委員会から早期援助団体の指定を受ける見込みで、指定されると、より、早く幅広い支援が行えるということです。

また、県内で50人の相談ボランティアが活動していますが、南信では4人しかいないとして、南信地域で活動してくれるボランティア相談員を募集しています。

南信相談窓口 電話0265-76-7830

92/(月)