-

スタンプラリーに合わせローメンファンが食べ歩き

ローメンを通じたまちおこしを行う伊那ローメンファン倶楽部は、現在開催中のおいしいーなLINEスタンプラリーの期間に合わせ、食べ歩きを24日行いました。

24日は、伊那ローメンファン倶楽部のメンバーなど10人が、飲食店3店舗を巡りました。

伊那商工会議所と飲食店で作る組合は、無料通話アプリLINEを活用したスタンプラリ―を10月1日から11月30日まで実施しています。

伊那ローメンファン倶楽部は、この機会に飲食店を利用し街を盛り上げようと、食べ歩きを企画しました。

参加者は、数種類のローメンを食べ比べたり、店にあるQRコードを読み取ってスタンプを集めていました。

スタンプラリーでは、スタンプ3個で3,000円分、5個で5,000円分の食事券が抽選で当たります。

-

地元有志が企画 ショッカクフェス

地元の有志が企画したイベント「ショッカクフェス」が伊那市の春日公園で、23日に開かれました。

イベントには地元飲食店のキッチンカーのほか、射的、輪投げ、くじなどの屋台も並びました。

このイベントは、コロナ禍で祭りが中止となり、楽しみが無くなった子どもたちに何かできることはないかと、地元の有志が集まり開いたもので、今年で2年目です。

今年は、新型コロナの影響で大会などが中止になってしまった学生の思い出になればと、ステージ発表も企画しました。

ステージでは、地元のダンスチームなどが、日ごろの成果を発表していました。

企画した地元有志は「楽しんでくれるだけで嬉しい」と話していました。 -

伊那まつり 市側の方針示す

伊那市は、来年以降の伊那まつりについて、市が主体となって関わるのは1日間とする方針を示し、民間も交えたまつり実施の検討が進められています。

21日に、伊那市の市役所で伊那まつり事務局会議が開かれ、各種民間団体の関係者が出席し、市側の方針について意見を交わしました。

伊那市は、基本指針として「市民おどり」を中心に据えた市民まつりに再構築し、伊那まつりへの主体的な関わりは「市民おどり」の1日間としています。

花火大会や遊ingビレッジを実施する場合、市は後方支援を行うとしています。

参加者からは「花火大会を楽しみにしている人も多いので市民の 声をきいてほしい」「市民が総参加できる方法を検討する必要がある」などの意見が出ていました。

伊那まつりは、新型コロナの影響で3年連続で中止となっています。

次回の事務局会議は11月に行われる予定で、年度内には伊那まつり委員会での承認を目指します。

-

信大井上直人名誉教授らそば粉の品質評価装置を開発

信州大学名誉教授の井上直人さんは、そば粉の「味」や「香り」などを瞬時に測定できる装置を茅野市の企業と共同で開発しました。

世界で初めての技術だということで、今後この地域でのそばの品質向上に役立てられます。

こちらが、井上さんが開発したそば粉の品質評価装置です。

香りが高いとされる「入野谷在来種」の値を調べてみました。

そば粉を直径2センチのトレイに入れ、タブレット端末に表示された測定ボタンを押すと、2秒ほどで味、香り、鮮度、色合いを示す緑度を測定することができます。

そば粉に紫外線をLEDで照射し、粉から出た微弱な光を解析するものです。

0から100までの数値で評価し、値が高いほど品質が良いことを示します。 -

信州伊那新そばまつり 3年ぶりの開催

標高800メートルで採れた地元産の新そばが味わえる信州伊那新そばまつりが伊那市西箕輪のみはらしファームで22日と23日の2日間行われています。

信州伊那新そばまつりでは、標高800メートルで育てた西箕輪産のそば粉を使った新そばが1杯600円で提供されました。

今年は、伊那市やJA上伊那などでつくるプロジェクトチームが栽培方法を研究し、味と香りの高さを実証したプレミアムそばを使用しています。

せいろそば、かけそば、焼き味噌を溶いた辛つゆで食べる行者そばの3種類から選ぶ事ができ、2日で4千食提供する予定だという事です。

みはらしファームの信州伊那新そばまつりは23日まで行われます。

-

弥生ケ丘高校有志が企画 ハロフェス

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の2年生の有志は、ハロウィンにちなんだイベント「ハロフェス」をセントラルパークで22日開きました。

セントラルパークには地元飲食店のキッチンカーや生徒が企画したスーパーボールすくいなどの出店が並びました。

このイベントは、総合的な探求の時間で地域活性化に取り組むグループの有志7人が集まり、コロナ禍で影響を受けた飲食店や地域を盛り上げようと企画したものです。

仮装コンテストなども企画され、会場は親子連れでにぎわっていました。

それでは天気予報です。

-

地蜂愛好者 巣作りに励む

秋も本番を迎え伊那市の地蜂愛好家たちは、30日に西箕輪で行われる巣の重さを競うコンテストに向けて巣作りに励んでいます。

伊那市地蜂愛好会会員で伊那市西箕輪の所河政幸さん宅では、4つの専用の巣箱で地蜂を飼っています。

餌は与えていません。

たくさんの蜂が次々に野山から餌を運ぶ様子が見られます。

伊那谷では、毎年7月から8月にかけて蜂を追って巣を探すスガレ追いが行われています。

見つけた巣を自宅に持ち帰り餌をあたえるなどして育てます。

所河さんが飼っている巣箱の中の一つに扉があく箱があります。

普段使っている巣箱は、秋まで箱を開けることができませんが、こちらは、巣の成長を確認することができます。この巣箱は伊那市地蜂愛好会の前の会長で現在は指導員を務める有賀幸雄さんが今年考案したものです。会員のうち6人が開閉式の箱で育てているということです。

有賀さんは、巣箱の様子を見に所河さんの自宅を訪れました。

巣の重さを競う地蜂の巣コンテストは、伊那市西箕輪の農業公園、みはらしファームで30日に行われます。

-

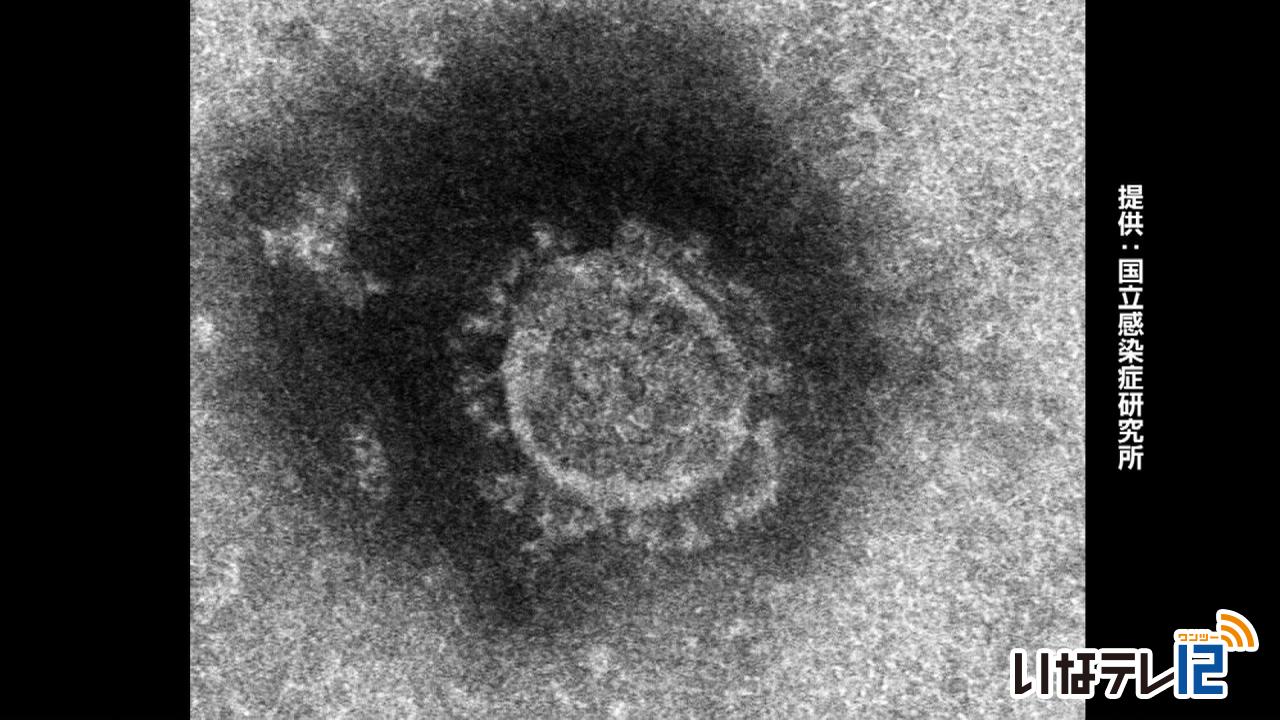

上伊那50人県内847人感染

長野県内で21日新たに、上伊那地域の50人を含む847人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県、長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、伊那保健所管内は50人、

諏訪保健所管内で97人、飯田保健所管内で83人、上田・松本保健所管内でそれぞれ78人、佐久保健所管内で63人、長野保健所管内で60人、北信保健所管内で35人、大町保健所管内で18人、木曽保健所管内で9人、長野市97人、松本市179人の合わせて847人です。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは22万4856人で、入院は273人、死亡は362人です。

20日午後8時現在の確保病床使用率は、29.8%となっています。 -

東ティモールの留学生が伊那北高校で講演会

東ティモール民主共和国の留学生の講演会が9月22日に伊那市の伊那北高校で開かれました。

この日は、上智大学生で東ティモールから留学をしている、ジャニアさんとアルベルトさんが

将来の夢や、東ティモールについて話をしました。

講演は全て英語で行われ、ジャニアさんは「将来栄養失調の子どもを助ける仕事に就きたい」と話していました。

アルベルトさんは「東ティモールの学校教育を良くする仕事に就きたい」と話していました。

生徒からは英語で「東ティモールの気候はどうですか」という質問が出され、ジャニアさんは「夏は日本の方が暑い」と答えていました。

この講演会は、伊那市のふるさと大使で東ティモール名誉総領事の北原巖男さんとの縁で開かれ、全クラスにオンラインで配信されました。

伊那北高校では来年度から世界とのつながりを深める、学際コースが設置されます。 -

第44回伊那市民美術展

第44回伊那市民美術展が、伊那市のいなっせで、21日から始まりました。

会場には、伊那市民美術会会員の作品、およそ40点が展示されています。

伊那市民美術会には、上伊那を中心としたプロからアマチュアまでの50人ほどが所属しています。

展示には油絵や日本画、工芸など多種多様な作品が並べられています。

伊那市民美術会は「一つ一つの作品の良さを感じながら見て欲しい」と話していました。

伊那市民美術展は、いなっせ2階展示ギャラリーで、25日まで開かれています。

-

やまびこソフトボール 伊那CATV杯城南クラブが優勝

40歳以上の選手が所属するやまびこソフトボール連盟の伊那ケーブルテレビ杯決勝戦が19日に行われ、城南クラブが5連覇を果たしました。

決勝戦は、紺のユニフォーム城南クラブと、白のユニフォーム遊々倶楽部の顔合わせとなりました。

先制したのは城南クラブ。先頭バッターの西村さんが、レフトへのホームランを放ちます。

その後も、この試合唯一の女性選手小池さんのタイムリーなどで4点を先制します。

遊々倶楽部はその裏、1点を返し、さらに2アウト2塁3塁のチャンスで6番吉岡さんが2点タイムリーヒットを放ち1点差とします。

城南クラブは、エース宮崎さんのツーランホームランなどで追加点をあげるなど9対4で勝利し、この大会5連覇を果たしました。

ケーブルテレビ杯は、新型コロナの影響で3年ぶりの開催となりました。 -

上伊那地域の73人を含む995人の新型コロナウイルスへの感染確認

長野県内で20日新たに、上伊那地域の73人を含む995人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県、長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、伊那保健所管内は73人、

諏訪保健所管内で128人、上田保健所管内で96人、佐久保健所管内で90人、飯田保健所管内で88人、

松本保健所管内で78人、長野保健所管内で33人、大町保健所管内で25人、北信保健所管内で15人、

木曽保健所管内で7人長野市135人、松本市227人の合わせて995人です。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは22万4009人で、入院は246人、死亡は362人です。

19日午後8時現在の確保病床使用率は、28.4%となっています。

-

伊那市の陶芸家 伊藤真一さん展示会

伊那市御園の陶芸家伊藤真一さんの展示販売会が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、食器や花瓶などおよそ500点が並べられています。

伊藤さんは18歳の時に陶芸を学び始めました。

今年で独立して25年になります。

全国10種類の土を使い作っていて、西箕輪にある薪窯で焼き上げています。

飾られるよりは使ってもらいたいという思いから、食器や花入れなど日常で使える作品が並びます。

伊藤さんは「ぜひ手に取って触れてもらい、使ってほしい」と話していました。

この展示は24日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

伊那市が健康増進の運動プログラム事業

伊那市は高齢者などの健康増進と生活向上を図るため、パワーアシストスーツを活用した運動プログラム事業を行います。

腰に取り付けるタイプのパワーアシストスーツ、装着型サイボーグHALです。

腰に貼ったセンサーから、人が体を動かそうとする脳からの信号を読み取り、動きをサポートする世界初の技術です。

自分で立ち上がったり、動くことが難しい人でも負担なく体を動かすことができるということです。

20日は伊那市役所で発表会が開かれ、白鳥孝市長と運動プログラムの受託会社の丸紅伊那みらいでんき株式会社の肥沼光彦社長が会見をしました。

会見の後、白鳥市長が実際に装着して体験しました。

丸紅伊那みらいでんき株式会社は伊那市からの委託を受け、装着型サイボーグHALを利用した運動プログラムを11月1日から行います。

運動プログラムの体験により、運動後の痛みの軽減や身体機能の維持・向上を促します。

丸紅伊那みらいでんきでは、60歳以上の人で、足腰の弱まりを感じている人などプログラムに関心のあるおよそ10人を募集します。

要介護・要支援の認定のある人やペースメーカーを使用している人などは参加できません。

プログラム期間は3か月間を予定しています。

-

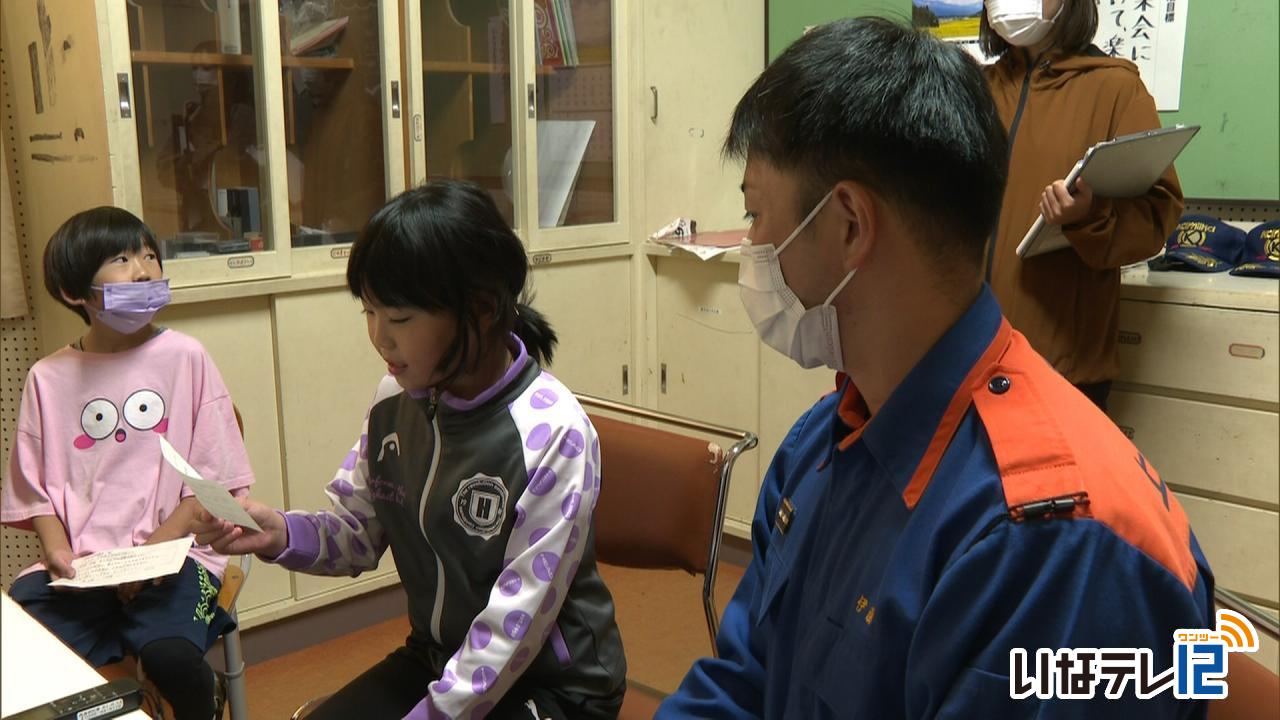

秋の全国火災予防運動に合わせ 小学生のアナウンスで火災予防

伊那市高遠町の高遠消防署は、11月9日から始まる秋の全国火災予防運動で、小学生のアナウンスで火災予防車両の広報を行います。

19日は、伊那市高遠町の高遠小学校4年生の児童が学校の放送室で録音をしました。

児童たちは、地域住民へ火災予防を呼び掛ける文章を読んでいました。

この取り組みは、11月9日から始まる秋の全国火災予防運動に合わせ高遠消防署が企画したものです。

例年は消防署の署員の声でアナウンスをしていましたが、より住民に関心を持ってもらおうと地区の小学校に協力してもらい、初めて実施します。

高遠小学校の他、高遠消防署が担当するエリアの高遠北小学校・長谷小学校・手良小学校・美篶小学校・新山小学校の児童もアナウンスを行います。

車両広報の際に、その学区内の小学生の音声に変えながら行うということです。

今回録音したアナウンスは、秋の全国火災予防運動が始まる11月9日から広報車両で流れます。 -

キャリア教育かみいな交流会

上伊那の産業、教育、行政の関係者が集まり人材育成や地域課題について意見交換する「第9回キャリア教育かみいな交流会」が伊那市のいなっせで18日開かれました。

交流会には、上伊那地域の産学官の関係者や、高校生など約230人が参加し、11のテーマに分かれてプレゼンターを中心に話し合いました。

こちらは、上伊那の高校再編について意見を交わしました。

キャリア教育かみいな交流会は、地域が一体となりより良い次世代育成や地域づくりを推進しようと、上伊那の産学官の各種団体で作る郷土愛プロジェクトが開いたものです。

交流会はこれまで「産学官交流会」という名前で上伊那8市町村持ち回りで開かれていて、今回名称も新たに開催されました。

-

日影区「ひかげ・遊ぼうさい」初開催

伊那市の日影区は、楽しみながら防災について学ぶイベント「ひかげ・遊ぼうさい」を9月24日に行いました。

会場には、防災に関する体験や展示ブースが設けられました。

体験イベントのうち障害物競争では、二人三脚で障害物を避けながらゴールを目指しました。

地震により建物内で脚にけがをした状態で、物が倒れている狭い所を通って外に避難するという想定で行われました。

日影区では、毎年7月に納涼祭を行っていましたが、新型コロナの影響で2年連続で中止となっていました。

今年は、それに代わるイベントとして楽しみながら防災について学んでもらおうと企画したものです。

アルミ缶を使ってご飯を炊く体験も行われました。

参加者は、コンクリートブロックに缶をこすりつけてフタをとり、1時間ほどかけて米を焚いていました。

日影区では、年2回防災に関する行事を行っていて、今後も連携を図っていきたいと話していました。 -

長野国体 伊那市でソフトボール競技開催に向け正規視察

2028年に開催される国体長野大会のソフトボール競技開催地として一次内定をうけている伊那市で、17日と18日の2日間、日本ソフトボール協会の正規視察が行われています。

17日は、日本ソフトボール協会の岡本友章専務理事が視察員として伊那市役所を訪れました。

2日間にわたり、長野県ソフトボール協会や伊那市の担当者らが開催に向けた準備状況を説明する他、開催予定施設を視察します。

予定施設として、伊那スタジアムや伊那市営野球場、美すずスポーツ公園運動場など6か所をあげています。

伊那市は、1978年のやまびこ国体でソフトボール競技のメイン会場となっていて、正式決定すれば50年ぶりの開催となります。

17日は、概要説明会の冒頭あいさつのみマスコミに公開されました。

長野国体は、2028年に開かれることになっていて、開催地正式決定の時期は未定だということです。

放送エリア内では他に、箕輪町でフェンシング競技の開催が決定しています。 -

上伊那のRC 天竜川沿いのごみ拾い

上伊那のロータリークラブは15日、合同で天竜川の清掃活動を行いました。

この日は、伊那ロータリークラブ、伊那中央ロータリークラブ、辰野ロータリークラブ、箕輪ロータリークラブ、伊那西高校のインターアクトクラブのメンバーおよそ100人が「クリーンアップ天竜川大作戦」として、河川沿いのごみを拾いました。

上伊那のロータリークラブが合同で天竜川の清掃活動をするのは、去年に引き続き2回目です。

伊那市上牧の新水神橋付近から天竜川と三峰川の合流地点までのごみを拾いました。

15日は、全部で200キロのごみが集まったということです。

-

内の萱で行者そば祭り賑わう

信州そば発祥の地をPRしている伊那市では、今月中、各地でそばイベントが開かれます。

16日は秋晴れの中、そのトップを切って、荒井の内の萱スポーツ公園で行者そば祭りが行われました。

提供開始の午前10時にはすでに、長蛇の列ができていました。

行者そば祭りは、新型コロナウイルスの影響で、3年ぶりとなりました。

開催を待ちわびていた人たちは、さっそく楽しんでいました。

そばは1皿700円で提供され、地元上伊那産の玄そばを使い、つゆに、辛味大根と焼き味噌で味わいます。

新型コロナ対策で、席は横並びに座り間隔も広くとったほか、容器も使い捨てのものに切り替えました。

そば打ちは、荒井区の腕自慢5人と、伊那市そば打ち名人の会の5人、あわせて10人が担当しました。

薪で沸かした湯で、打ち立てをゆでていました。

荒井区の一大イベントということで、区内の100人がスタッフとして祭りを支えました。

行者そば祭りは、毎年2千食を提供しています。

新型コロナの影響で今年は、地元のみに周知し、600食を提供しました。

-

「ときわの命水」水めぐり10選

伊那市富県で水の製造、販売を行う有限会社いすゞの「ときわの命水」が雑誌の企画「日本全国、水めぐり10選」に選ばれました。

日本全国、水めぐり10選を企画したkiitos.は健康情報などを扱う雑誌です。

その企画での選考により全国で10か所の天然水が選ばれその中の一つにときわの命水が入っています。

ときわの命水は活性酸素を消去する天然水で肌の老化を抑制する効果があると紹介されています。

ときわの命水はいすゞ社長の織井常和さんが自宅敷地内の地下からくみ上げたものでモンドセレクション最高金賞などを受賞しています。

ときわの命水はペットボトルのほか伊那市富県のみすゞで10リットル300円で販売されています。

-

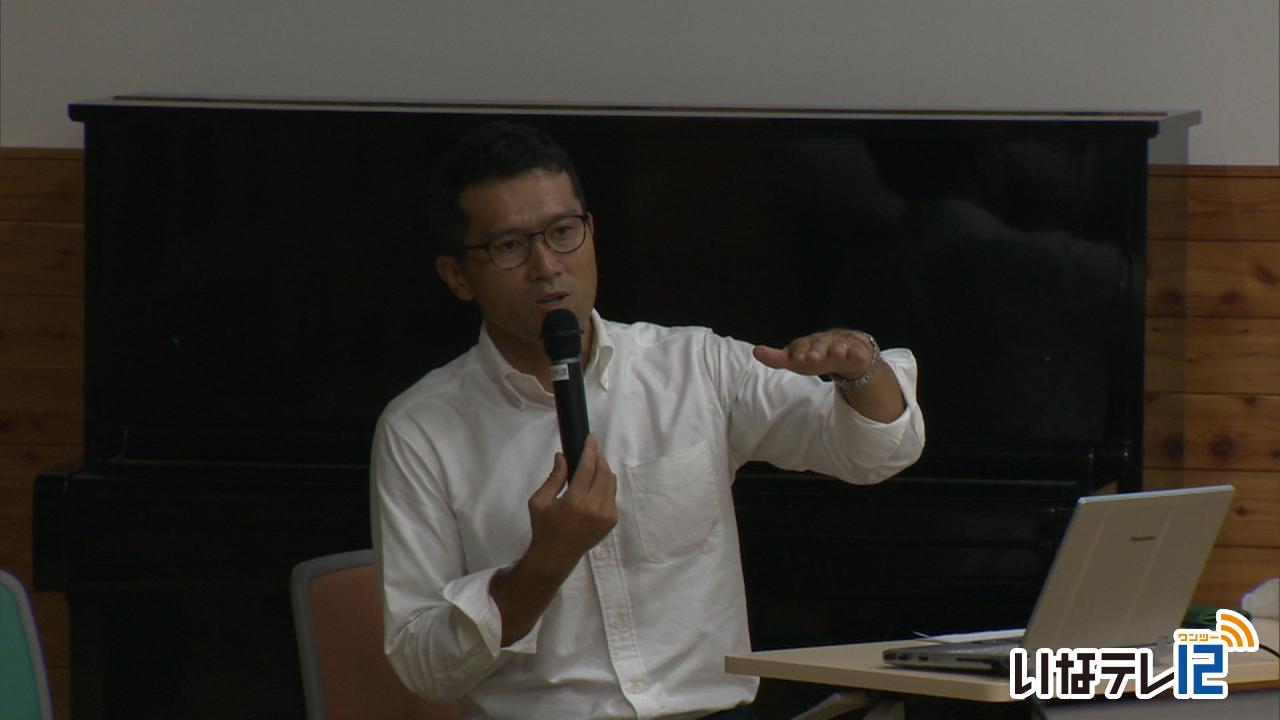

伊那谷有機農業塾 「土づくり」

伊那市が8月から開いている「伊那谷有機農業塾」の第2回の講義が9月14日、伊那市の産業と若者が息づく拠点施設alllaで行われました。

講義は、会場とオンラインの両方で行われました。

この日は、宮崎県綾町で人参やレタスを有機栽培していて、綾町有機農業研究会の会長を務める北野将秀さんが、「自然の力を生かした栽培と土づくり」をテーマに話をしました。

綾町では、およそ40年前から地域全体で有機農業を行っているということで、「バランスの良い土づくりが有機栽培の鍵になる」と話していました。

伊那谷有機農業塾は、伊那谷で有機農家を目指す人を対象に、その優位性について理解を深めてもらおうと、伊那市が8月から開いているものです。

来年2月まで、あと3回開かれる予定です。 -

企業紹介冊子の企画 企業に学生がインタビュー

伊那職業安定協会発行の、地元企業を紹介する冊子のコーナーに掲載する学生のインタビュー取材が14日に行われました。

14日は、信州大学農学部の学生が、伊那市西箕輪のメッキ加工業、サン工業株式会社の若手社員にインタビューをしていました。

インタビューでは、仕事の内容や学生のうちにやっておいた方がいい事などを質問していました。

入社して苦労したことについての質問に、サン工業の社員は「学生の時とは1日の過ごし方が違うので、慣れるまでに苦労した」と話していました。

このインタビューは、伊那職業安定協会が毎年出している上伊那の企業紹介冊子に掲載する企画の一つです。

今年は111社を紹介する予定で、その中の5社に、辰野高校・上伊那農業高校・信州大学農学部・南信工科短期大学校の生徒のインタビュー記事が掲載されます。

話を聞いた信州大学農学部4年生の大田龍治さんは「就活は身構えることが多いが、年が近い社員の方の話は参考になると思う」と話しました。

-

男声合唱30日コンサート

上伊那の男性でつくるアルプス男声合唱団は、県内外の男声合唱団を招いてのコンサートを、伊那市の伊那文化会館で30日に開きます。

13日は、アルプス男声合唱団がコンサートで他団体と合同で演奏する信濃の国を練習していました。

この演奏会は、男声合唱の魅力を伝えるとともに、グループ同士の交流の場にしようと初めて開かれます。

コンサートには、北海道大学男声合唱団OBで首都圏周辺の人たちでつくるクラーククラブと、塩尻市を拠点に活動する男声合唱団コールファーターを招待します。

コンサートは2部構成になっていて、1部に、クラーククラブとコールファーターのステージが予定されています。

2部では、アルプス男声合唱団が合唱組曲「富士山」を歌います。

他に、3団体による全員合唱も予定されています。

伊那谷で男声合唱団のみを集めた演奏会は今回が初めてだということです。

アルプス男声合唱団の仲間たち「男声合唱の響き」と題したコンサートは、30日の午後2時から伊那文化会館で開かれます。

入場料は一般が1000円、大学生以下が500円です。 -

箕輪進修高校文化祭はじまる

箕輪町の箕輪進修高校の文化祭「進修祭」が14日と15日の2日間の日程で始まりました。

14日は、体育館で開祭式が行われ、ステージバックがお披露目されました。

文化祭のテーマはstrawberry~あなたが誰かを笑顔にする~です。

笑顔の輪を広げ、全校生徒が楽しめる進修祭にしたいという思いが込められています。

新型コロナの影響で去年と一昨年は規模を縮小して1日で開催していました。

今年は、感染対策を徹底し3年ぶりに2日間の日程で行います。

開祭式のあとには、演劇部などによる発表が行われました。

校内では、文化部の作品の他、授業で取り組んだ作品を展示しています。

2日目の15日は、スタンプラリーやステージ発表などが予定されています。

一般公開はせず、保護者のみ来場を受け付けています。 -

まほらいな市民大学・大学院 修了証書授与式

伊那市が市民の生涯学習の場として開いている、まほらいな市民大学と大学院の修了証書授与式が、9月27日に伊那市のいなっせで開かれました。

27日は、学長の白鳥孝市長から修了証書が授与されました。

今回の修了生は、市民大学第23期生31人と大学院第7期生5人の、合わせて36人です。

23期生は全部で48の講座が予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響で9講座が中止となりました。

修了生を代表して後藤芳和さんは「生涯現役で、過ごしやすい伊那を作るためにこれからも頑張っていきたい」とあいさつしました。

大学院生を代表して橋本和恵さんは「学んだことを地域に活かせるようにしていきたい」とあいさつしました。 -

上伊那85人含む県内1,379人感染

長野県内で13日新たに、上伊那地域の85人を含む1,379人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県、長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、伊那保健所管内は85人、

松本保健所管内で153人、上田保健所管内で148人、諏訪保健所管内で144人、佐久保健所管内で141人、飯田保健所管内で134人、長野保健所管内で86人、大町保健所管内で23人、北信保健所管内で16人、木曽保健所管内で14人、長野市215人、松本市220人の合わせて1379人です。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは21万7,706人で、入院は137人、死亡は356人です。

12日午後8時現在の確保病床使用率は、19%となっています。

-

加藤竹美さん油絵展

埼玉県在住で伊那市にアトリエがある洋画家加藤竹美さんの油絵展が、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。

会場には、油絵およそ60点が展示されています。

加藤さんは、茅野市生まれの84歳です。

19歳で結婚し、34歳から6年ほど伊那に住み、その頃の家が現在アトリエとなっています。

40歳の時に夫の転職で上京し、その後画家になる夢を叶えようと武蔵野美術短期大学通信科に入学しました。

63歳の時に武蔵野美術大学に編入し、抽象画の勉強を始めました。

こちらは第72回新制作協会展で入選した作品です。

「不滅」や「無限」をイメージした抽象画です。

加藤さんの油絵展は、ベルシャイン伊那店2階文化ホールで18日(火)まで開かれています。

-

南福地ファーム バイオ炭活用で二酸化炭素削減へ

伊那市の農事組合法人南福地ファームは、二酸化炭素の削減に向けた取り組みの一環として、もみ殻を使った「バイオ炭」で麦を栽培する実証試験を始めました。

12日は南福地ファームの圃場でバイオ炭の散布が行われました。

バイオ炭は木や竹、もみ殻など生物由来の資源で作る炭です。

もみ殻を350度で熱し炭にする事で、炭素を封じ込め二酸化炭素の排出量を抑える効果が期待できるという事です。

実証試験は、JA長野中央会などによる「バイオ炭による二酸化炭素削減プロジェクト」の一環で行われたもので上伊那の農事組合法人で参加するのは南福地ファームだけだという事です。

今年度は、およそ300アールの圃場にバイオ炭を散布し小麦と大麦を栽培する計画です。

南福地ファームでは、土壌分析や農産物の生育を見ながらバイオ炭の活用を検討していくという事です。

-

長野県美術展巡回展 伊那で開催

第74回長野県美術展巡回展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、県内の受賞作品の他、南信地域の会員の作品、一般入選作品など279点が展示されています。

作品の内訳は、洋画が174点、日本画が40点、彫刻が22点、工芸が43点です。

県美術展は、新型コロナウイルスの影響で、3年ぶりの開催となります。

最高賞の知事賞には、洋画部門で伊那市在住の石川麻優子さんの作品が選ばれました。

20代の石川さんは、市内の企業に務めながら作品づくりを行っています。

バラを抽象的に表現した作品で、審査員からは「鳥とバラの静物画を立体的に創り上げ、独自の色彩と筆跡が力強く、スケールの大きな作品だ」と評価されたということです。

県美術展巡回展は、16日日曜日まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

262/(木)