-

伊那市地域情報化計画 審議会が計画案を答申

伊那市地域情報化審議会は、公衆無線LAN環境の整備などを盛り込んだ第3次伊那市地域情報化計画の計画案を、22日に答申しました。 この日は、伊那市地域情報化審議会会長の萩原素之さんが、白鳥孝市長に答申書を手渡しました。 伊那市では、平成29年から5年間の計画で地域の情報化を推進する「第3次情報化計画」を策定します。 計画案では、「ICTの利活用で 暮らしやすく働きやすいまち 伊那市」を基本理念としています。 新たに「公衆無線LAN環境の整備」「インバウンド対応」「行政データの効率的な活用」などが盛り込まれています。 公衆無線LANの環境整備は、観光地や人が集まる施設などでの無線LANの環境について整備を進めながら今後のあり方を検討していくとしています。 第3次伊那市地域情報化計画は来年3月に計画内容をまとめ、4月から施行する予定です。

-

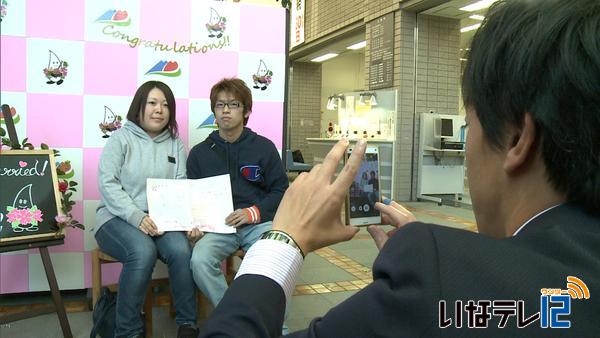

婚姻届を提出して記念撮影

伊那市は、11月22日の「いい夫婦の日」にちなんで、婚姻届を提出した2人が記念撮影ができるコーナーを今日から設置しました。 撮影コーナーは、婚姻届けを提出した時に、記念になればと職員が手作りしたものです。 市章やイメージキャラクターイーナちゃんが書かれたボードをバックに、地元産材で作られた椅子に腰かけて記念撮影をすることが出来ます。 22日の10時過ぎ1組のカップルが婚姻届けを提出し、2人は設置されたボードの前で記念撮影をしていました。 伊那市の佐藤卓己さんと翔子さんは、覚えやすい日を結婚記念日にしようと、22日を選んだということです。 伊那市では今後、季節に合わせてデザインを変えていくということです。 記念撮影が出来るボードは常時、市役所1階に設置されます。

-

伊那中学校でキャリアフェス

地域と企業が一体となってキャリア教育を推進するキャリアフェスが22日、伊那市の伊那中学校を主会場に初めて開かれました。 キャリアフェスは、経済団体や教育機関などで構成する郷土愛プロジェクトが開いたものです。 体育館には、製造業やサービス業などの30のブースが設けられ、中学生が興味のある企業を回りました。 中学生は、ヘアメイク体験をしたり、ドローンの趣味レーション体験をしていました。 伊那ケーブルテレビでは、生徒がカメラの前でアナウンス体験をしていました。 また、郷土料理や伊那の名物が振る舞われた他、郷土芸能の体験コーナーなどが設けられていました。 郷土愛プロジェクトでは、伊那中学校をかわきりに、「次世代交流が出来るイベントを企画していきたい」と話していました。

-

園児が地域材で工作

伊那市の木育事業の一環で、西箕輪保育園の園児が地域材を使って今日工作をしました。 21日は西箕輪保育園の年長園児38人が上伊那産の木材を使って工作をしました。 園児は描いた絵をもとに、好きな形の木を組み合わせていました。 市内の木工職人9人が、木を切ったり穴を開けたりして手伝っていました。 この取り組みは長野県森林づくり県民税を活用し、伊那市が平成25年度から行っていて、今回で9回目です。 伊那市では、「工作を通じて、木材の手触りや色を感じ、楽しみながら木に親しんでほしい」と話していました。

-

家畜の霊を慰める畜魂祭

家畜の霊を慰めるJA上伊那の畜魂祭が21日、伊那市のJA上伊那本所で行われました。 JA上伊那畜産部会協議会が毎年この時期に行っているもので、上伊那の畜産農家など関係者およそ70人が出席しました。 JA上伊那の1年間の出荷頭数は、豚3,500頭、牛300頭などとなっていて、ここ数年間は横ばいとなっています。 出荷額は肉牛が2億5千万円、豚が1億7千万円ほどとなっています。 JA上伊那によりますと、全国的に肉牛の出荷頭数が減少しているため、出荷価格が高騰しているということです。 JA上伊那の牛山喜文専務は、「御霊に感謝するとともに、畜産事業の発展のため決意を新たにしてほしい」と農家に呼びかけていました。

-

長谷中学校 花壇と木工で県最高賞を受賞

伊那市の長谷中学校は、学校花壇コンクールと木工チャレンジコンテストで県の最高賞を受賞しました。 16日、長谷中学校の生徒が伊那市役所を訪れ、北原秀樹教育長に県の最高賞受賞を報告しました。 学校花壇コンクールで長谷中学校が県の大賞を受賞するのは6回目です。 造園委員会が中心となり全校生徒も週に2回ほど管理に関わりながら育ててきたという事です。 サルビアやマリーゴールドなどを未来に進んでいくイメージで配置したデザインだという事です。 2年生の羽場圭汰君は10月に行われた全国中学生創造ものづくり教育フェア木工チャレンジコンテストの長野県大会で最優秀賞を受賞しました。長谷中学校での最優秀賞受賞は初めてです。 羽場君の出場した製作部門は制限時間4時間の中で、2枚の板を加工して作品を完成させるものです。 ノコギリの引き方やカンナのかけ方に点数をつけ合計点を競います。 羽場君は、来年1月の全国大会出場を目指していて、一次審査の結果は12月中旬に発表される事になっています。

-

写真集団アルプ 作品展

上伊那を中心に南信地域の山岳写真愛好家でつくる「写真集団アルプ」の作品展が、21日から、伊那市のいなっせで始まりました。 会場には、会員16人の作品48点が並べられています。 会員それぞれがテーマを決め、そのテーマにあった作品を3点ずつ展示しています。 入笠山など地元の山から、スイスまで足を運び撮影したものまで様々です。 写真集団アルプでは、「会員それぞれの力作を展示しているので是非見てほしい」と来場を呼び掛けています。 作品展は、27日日曜日まで、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

そば祭り販売数 過去最多の売り上げ実績

10月16日から5週に渡って行われた伊那市のそば祭りの販売数が、過去最多となったことが分かりました。 21日は、市役所で定例記者会見が開かれ、白鳥孝市長が販売実績を報告しました。 販売数は、5つのイベント合わせて1万3,734食で、去年より1,140食増え、全てのイベントで去年の販売実績を上回っています。 今年は、「信州そば発祥の地伊那」のブランドイメージをPRする映像を制作し、イベントの開催に合わせてJR東日本の列車内や中京圏のテレビCMで放映するなど、誘客にも力を入れてきました。 今後は、伊那そば振興会が取り組んでいる高遠在来種のそばと内藤とうがらしのコラボレーションなど、究極の高遠そばの提供を視野に取り組んでいくとしています。

-

冬の積雪を前に枯れた桜の枝の撤去作業

冬の積雪を前に、伊那市美篶の国道361号沿いで枯れた桜の枝の撤去作業が、21日に行われました。 21日は、国道361号の美篶中県の桜並木で作業が行われました。 元伊那市振興公社の桜守で現在はアドバイザーを務める稲辺謙次郎さんの立ち合いのもと、建設作業員5人が作業にあたりました。 木の一部が枯れていたのは、樹齢70年ほどのソメイヨシノで、区長からの依頼を受け道路を管理する県と話し合い、撤去されることになりました。 稲辺さんは、「雪の重みで枝が折れる前に撤去できるものはしていきたい」と話していました。 今後は、361号沿いの桜を県と調査し、対応が必要なものについては撤去していくとしています。

-

みはらしファームにお菜洗い場

冬の漬け物シーズンに合わせ、温泉のお湯を利用できるお菜洗い場が伊那市のみはらしファームに10年ぶりに設置され、21日から利用が始まりました。 21日は、訪れた人が早速野沢菜およそ25キロを洗っていました。 みはらしファームでは、平成12年から6年間源泉を使ったお菜洗い場が設置されていましたが、混雑により湯量が減ってしまうなどと温泉スタンドの利用者から声があがり使用中止となっていました。 伊那市は昨年度、温泉の採取権を追加購入したことから、増加分を市民に還元しようと今回試験的に再設置しました。 お菜洗い場の利用は予約制で、12月18日日曜日まで、時間は午前9時から午後3時までとなっています。 伊那市民が対象で、料金は無料です。 市では、好評だったら来年度以降の設置を検討するとしています。(予約74-1807)

-

第25回伊那能 地域住民が古典芸能を鑑賞

第25回伊那能が20日に伊那文化会館大ホールで行われ、地域住民が能や狂言など日本の古典芸能を鑑賞しました。 能と狂言3演目が披露されました。 このうち能の作品「高砂」では、人間国宝と呼ばれる重要無形文化財保持者の坂井音重さんが主人公の翁を演じました。 九州から兵庫県の高砂に渡った神主が老夫婦に出会い高砂の松について翁に尋ねます。 翁は高砂の松は遠く離れた大阪の住吉の松と合わせ「相生の松」と呼ばれている事を神主に語ります。 そして老夫婦は自分たちは高砂と住吉の相生の松の精であると告げます。離れていても心を通わせる夫婦愛と樹齢千年を超える松に長寿を表す、祝いの場で披露される演目です。 能は600年の歴史を持ち現代に継承されている演劇では世界最古とされています。伊那能は、長野県能楽連盟や伊那文化会館、伊那市などでつくる実行委員会が毎年行っていて、今回で25回目となります。

-

第65回長野県縦断駅伝 上伊那が3連覇果たす

第65回長野県縦断駅伝の大会2日目が20日に行われ、初日、2日目とも1位となった上伊那は大会新記録で3年連続36回目の総合優勝を果たしました。 上伊那は初日、大会新記録の6時間24分5秒でフィニッシュの岡谷市役所にゴールしました。 3連覇の期待がかかる上伊那。大会2日目の20日は、午前8時に松本城公園をスタートしました。 松本市から飯田市までの10区間98.5キロをタスキで繋ぎます。 地元に入り2位の全諏訪との総合タイムを8分以上広げた上伊那。 伊那市での中継点となっている山寺の国道でも一番にタスキをつなぎました。 沿道には多くの人が応援に駆けつけ声援を送ります。 終盤、独走状態となった上伊那。フィニッシュの飯田合同庁舎でも1位でゴールし、3年連続36回目の優勝を果たしました。総合タイムは11時間38分9秒の大会新記録で、これまでの記録を3分以上更新しました。 上伊那の丸山信一監督は「選手がしっかりした走りをみせ、地元上伊那にもトップで入れて感謝している。来年も優勝を目標に、もっと強い上伊那を目指してあすから選手と共に練習に励みたい」と話していました。 2位は全諏訪、3位は上田東御小県となっています。 上伊那は、平成元年から平成12年まで12年連続優勝していて、3年連続はそれ以来となっています。

-

OKJファミリーダンスセミナー

上伊那で活動しているダンス・体操教室OKJファミリーのダンスセミナーが19日、伊那市西春近のかんてんぱぱくぬぎの杜で開かれました。 19日は、上伊那地域の親子40人が参加し、東京で活動しているプロのダンサーから指導を受けました。 OKJファミリーは発達がゆっくりな子どもが一緒に参加できるダンス・体操教室です。 運動に苦手意識を持っている子どもにも楽しめるよう、ゆっくり、繰り返し指導をしているということです。 セミナーを開くのは今年2月に続き2回目で、今回は県の元気づくり支援金を活用し開催しました。 また、支援金を活用し、安心して遊べる道具も購入しました。 子どもたちは、プロのダンサーの説明を聞きながらダンスに挑戦していました。 教室は毎週土曜日くぬぎの杜で開いていて、今年度はほかに、食事と健康についてのセミナーも予定しています。

-

作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」

上伊那教育会が所蔵する伊那谷ゆかりの先人の作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」が伊那市創造館で今日から始まりました。 今回は、「箕輪町出身の先人たち」をテーマに、彫刻や絵画など8点が展示されています。 作家は三日町出身の彫刻家藤澤古實、長岡出身の木版画家山口進、大出出身の洋画家柴宮忠徳、大出出身の染色工芸家小林一博の4人です。 このうち、藤澤古實は、明治から昭和にかけて活躍しました。 この作品は長谷の民話孝行猿のレリーフの拓版画で、レリーフは今も宿泊施設の入野谷に飾られています。 古實が71歳で亡くなる歳に制作した最後の作品だということです。 このほかに、上伊那教育会が芸術家について研究した資料なども展示されています。 上伊那教育会所蔵作品展伊那谷の生んだ芸術家たちは来月4日まで、伊那市創造館で開かれています。

-

堀内功さん顕彰碑建立

井上井月顕彰会の前会長で去年1月に94歳で亡くなった堀内功さんの顕彰碑が、伊那市美篶笠原の堀内さん宅東側に建立されました。 19日は関係者20人ほどが集まり碑がお披露目されました。 堀内さんは、大正9年に伊那市美篶笠原に生まれました。 平成20年から井月顕彰会の会長として、井月の出版物の刊行や句碑の建立などに尽力しました。 また地域の史跡の保存・整備にもあたりました。 三回忌を迎えるにあたり、功績を偲び後世に伝えていこうと、井月顕彰会や地域住民有志で作る実行委員会が碑を建立しました。 碑は高さ1メートル50センチ、副碑は高さ1メートル20センチです。 実行委員会が呼びかけたところ、約90人から220万円あまりの寄付が集まったということです。 訪れた人たちは、碑を前に手を合わせ、堀内さんの功績を偲んでいました。

-

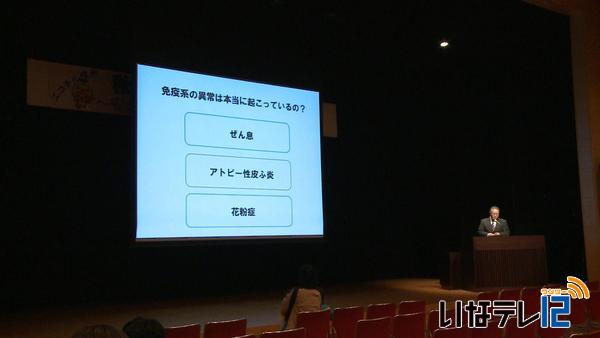

エコチル調査 花粉症の子ども甲信地域で最も多く

10万人の子どもを対象に環境省が実施しているエコチル調査で、甲信地域の2歳と3歳の子どもの花粉症の割合が、調査した全国16地域の中で最も高い事がわかりました。 19日、信州大学医学部の野見山哲夫教授が、伊那市内で調査の進捗状況を報告しました。 今回は、ぜん息やアトピー性皮膚炎、花粉症など子どもの免疫系の異常についての報告がありました。 調査によりますと、北海道から沖縄までの全国16地域のうち、山梨県と長野県の甲信地域の子どもの花粉症の割合が最も高く、2歳で5%、3歳で10%以上発症しているという事です。 全国平均では2歳が2%、3歳が4%となっています。 エコチル調査は胎児から13歳までの子どもの健康状態と生活環境との関係を調査するため2011年に始まりました。 長野県では上伊那が対象地域となっていて、現在2,600人の子どもが調査の対象となっています。 今回の調査は、免疫異常のある子どもの人数を把握したものです。今後は血液中の化学物質と免疫異常との因果関係を調査していくという事です。

-

JA上伊那あぐりスクール 育てた米をマリ共和国へ贈る

小学生が農業体験を行うJA上伊那のあぐりスクールは、9月に収穫した米を、食料不足に悩むアフリカのマリ共和国へ贈りました。 19日に伊那市内で贈呈式が行われ、あぐりスクールの代表児童がJA上伊那の神子柴茂樹組合長に米を手渡しました。 東春近の田んぼで5月に田植えをして育てたコシヒカリで、60キロを贈ります。 米袋には「このお米が役立ちますように」などと現地の言葉でメッセージが書き添えられました。 JA上伊那では平成18年から毎年マリ共和国へ米を贈っていて、今年で11年目になります。 県内の各地域にあるJAでもこの取り組みを行っていて、来月中にJA長野中央会を通じてアフリカのマリ共和国へ届けられる予定です。

-

西箕輪小5年生が羽広菜かぶの漬け込み

伊那市西箕輪小学校5年すぎ組の生徒は18日、地元の郷土料理「羽広菜かぶの漬け物」づくりを体験しました。 この日は、生徒36人が自分たちで育てたかぶの漬け込み作業をしました。 すぎ組では、児童の祖父からかぶの種を分けてもらったことをきっかけに、総合学習の一環で去年から羽広菜かぶの漬け物作りに取り組んでいます。 子どもたちは、この日収穫したかぶを洗ってから、ひげ根を皮むき器で取り、ちょうど良いサイズに切っていました。 最後に自分たちで作った味噌にかぶを入れていました。 ある児童は「(羽広菜かぶは)普通のかぶに比べて甘味があって美味しい。上手に漬けてみんなで食べたい」と話していました。 この日漬けたかぶは1か月ほど寝かせ、全員で味わうということです。

-

伊那市と信州大学が交流会

伊那市と信州大学の交流会が17日、伊那市役所で開かれ、それぞれの取り組み事例が発表されました。 会場には伊那市の職員や信大の教授らおよそ40人が集まりました。 伊那市は、去年「日本で最も美しい村」連合に加盟した高遠町の取り組みについて発表しました。 景観の保全を進める中で、信大農学部の協力のもと遊休荒廃地を菜の花畑や羊の放牧地として活用し、地域活性につなげている現状を説明しました。 信州大学の学長補佐・杉原伸宏教授は、医学部が研究機器や研究室を企業に貸し出し、地域の人材育成をサポートしている医・工連携の事例を説明しました。 伊那市の林俊宏副市長は「これからも地域に根ざした大学として協力をお願いしたい」と話し、信大の中村宗一郎副学長は「地域に愛される大学になっていけるよう連携を進めていきたい」と答えていました。 交流会は平成7年から始まり、今年で22回目になります。

-

春陽会 信州研究会展 大作並ぶ

第18回春陽会(しゅんようかい)信州研究会展が、18日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、信州研究会員の油絵や水彩画、版画など、およそ60点が並んでいます。 春陽会は、日本美術院洋画部の有志が大正11年に立ち上げたグループで、個性尊重の「各人主義」を基本理念にしています。 信州研究会でもその理念を尊重していて、現在県内には59人の会員がいます。 どの作品も60号を超える大作で、最低でも3か月以上の期間をかけて制作しているということです。 ある会員は「それぞれの個性や表現力を感じ取ってもらえたらうれしい」と話していました。 春陽会信州研究会展は、23日水曜日まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

障がい者 就職・雇用相談会

障がい者就職雇用相談会が18日、伊那市のいなっせで開かれました。 会場には製造業を中心に16の企業がブースを設け、求職者に企業説明を行いました。 ハローワーク伊那管内の障がい者の雇用状況は、平成27年6月現在375人で、対象企業121社の1社平均で1.96人となっています。ここ10年間では0.47ポイント改善しています。 ハローワーク伊那では「障害者雇用促進法の改訂により、企業の障がい者雇用に対する理解が進んでいることが要因だと考えられる」としています。 参加したある福祉施設の関係者は「スムーズに就職につながっているとは言えない現状なので実感があるとはいえないが、相談会に来てくれる企業が増えているのは心強いこと」と話していました。 参加したある企業は「雇用の現状は厳しいが、実際に働いてくれている人は真面目にしっかりやってくれている。活躍してくれているという実感もある」と話していました。 ハローワーク伊那では「企業に対して、仕事を分割して障がい者の雇用につなげるよう、働きかけをしていきたい」としています

-

アルストロメリア 出荷作業本格化

上伊那が出荷量日本一を誇る花「アルストロメリア」の出荷作業が、年末の需要期に向けて本格化しています。 伊那市東春近の花卉農家 酒井弘道さんのハウスでは、アルストロメリアおよそ80万本を栽培していて、年末に向けた出荷作業が本格化しています。 ちょうど花が綺麗な頃店頭に並ぶよう咲き始めのものを選んで収穫しています。 アルストロメリアは南アメリカ原産の多年草で、花束やフラワーアレンジに使われるなど、汎用性の高い花として重宝されています。 JA上伊那管内では、およそ60軒の農家が、東京・愛知・大阪の主要都市を中心に年間1200万本を出荷していて、全国で最も出荷量の多い地域となっています。 上伊那では、常に良い状態で買ってもらえるよう特殊なダンボールを使用したり、冠婚葬祭などにも使われることから夏の時期に出荷するなど、生産地日本一のブランドを維持するために様々な工夫をしています。 JA上伊那花卉部会アルストロメリア専門部会の部長も務める酒井さんは「もちろん日本一の生産地というものを自負している部分もあるが、常に良いものを出荷し続けるという意味では苦労も多い」と話していました。 酒井さん宅では1年間出荷をしていますが、これから最盛期を迎える5月頃まで忙しい時期が続くということです。

-

カワニナ養殖支援ガイドの野口さんが放流

ホタルの幼虫のエサとなるカワニナの養殖を行っている元教諭の野口輝雄さんが13日伊那市東春近田原の用水路でカワニナを放流しました。 野口さんは学校で子どもたちとともにカワニナを育てる研究をしていました。 退職後もカワニナ養殖支援ガイドとして活動していてホタルの生息地に放流する活動を行っています。 今日も伊那市東春近田原の住民からの依頼でホタルが舞う用水路で2ミリから8ミリほどのカワニナを放流しました。 およそ200メートルの用水路は6月になるとゲンジボタルが舞うということもあり地域住民がその保護活動を行っています。 野口さんは年間およそ6千匹のカワニナを養殖していて「ホタルが舞う環境づくりに協力していきたい。」と話していました。

-

高遠長谷地区の医療体制 厳しく

伊那市医療政策審議会が、16日夜開かれ、高遠長谷の東部地区の医療体制の厳しい現状が確認されました。 この日は、伊那市医療政策審議会が開かれ、医療関係者など15人が委員に委嘱されました。 市内には、西箕輪・新山・長藤・美和の4つの国保診療所があります。 美和診療所には、担当医師が1人いますが、そのほか3つの診療所は、長藤診療所の医師が、長藤で3日、西箕輪で2日、新山で半日を担当しています。 西箕輪には厚生連病院を誘致する方針が示されていますが、長藤診療所の医師が60歳を超えていることもあり、東部地区の医療体制を心配する声が多く上がりました。 委員からは、「医療がないと地域が廃れてしまう。」「高遠長谷の10年・20年後の医療体制が非常に心配だ」「中山間地域に医師を迎える施策を進めてほしい」といった声が上がっていました。 審議会では、今後、東部地区の医療体制が厳しい状況になるとして検討課題とすることが確認されました。 伊那市では、医療関係者を集めて、東部地区について意見交換する機会を近々設けたいとしています。

-

介護者が交流しリフレッシュ

在宅で介護している人や・介護に関心のある人を対象にした交流会が、きょう、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。 17日は、介護者10人が参加しました。 介護者自身にリフレッシュしてもらおうと、フットケア・リンパマッサージの講習が行われました。 参加者は42~3度の足湯に浸かり、体の変化を確かめました。 講師を務めたのは、駒ケ根市のリンパ整体師・金山 明美さんです。 金山さんは、「冷えは万病のもと」だとして、足湯に入り体を温めるだけで、2割から3割程度不調が改善すると話しました。 また、肩こりや認知症に効くツボ、マッサージを紹介していました。 参加者は、「介護している夫に早速試してみたい」と話していました。 この介護者交流会は、伊那市社会福祉協議会が毎年春と秋の年2回開いていて、介護者同士の情報交換の場にもなっています。

-

造形作家 天野惣平さん作品展

伊那市高遠町芝平の造形作家、天野惣平さんの作品展が、坂下のアートギャラリーミヤマで開かれています。 見る人に自由に見て感じてもらえるようにと作品にタイトルはありません。 和紙で緩衝材を包んだ物を無数に作り、4メートルほどの白い紙の上に乗せた作品です。 天野さんは現在63歳で、30歳の時から造形作品を作っています。 毎年春に芝平で個展を開いていて、アートギャラリーミヤマでは2年に一度開いています。 今回の作品は1か月半かけて制作したという事です。 天野惣平さんの作品展は、伊那市坂下のアートギャリーミヤマで22日(火)まで開かれています。

-

伊那友の会が一般向けの家事家計講習会

雑誌「夫人之友」の愛読者でつくる伊那友の会は、家計簿のつけ方を学ぶ一般向けの講習会を、伊那市内で17日に開きました。 講習会では、ジャーナリストで全国友の会創立者の羽仁もと子さんが考案した家計簿の使い方の説明が行われました。 伊那友の会の会員が講師となり、つけかたのポイントや日々の家計のやりくりについて発表しました。 ボーナスも含めた1年間の総収入から税金、保険料、貯蓄分を引き、それを12等分したものを1か月の予算として何にいくら使うか予め明確にしておく事が大事だという事です。 家計簿をつけている体験を発表した会員は、「計画的にお金を使う事で不安が安心に変わり、生活を見直すきっかけになった」と話していました。 会場には約40人が訪れました。

-

小さな親切運動・作文コンクール 美篶小の入賞者に賞状

小さな親切運動・作文コンクールで美篶小学校6年の村田あいりさんが、県の審査で優秀賞を受賞しました。 16日、美篶小学校で表彰式が行われ「小さな親切」運動上伊那支部の山田益支部長から村田さんに表彰状が贈られました。 村田さんはいじめをテーマに作文を書きました。周りの子が、いじめられている子を助けてあげる事の大切さを伝えたかったという事です。 美篶小ではこのほか、挨拶から広がる仲間の輪について書いた6年の小松有芽夏さんが金賞、祖母の病気から学んだ人との繋がりについて書いた6年の中山蓮香さんが銀賞を受賞しました。 コンクールは人を思いやる心や言葉について考えるきっかけにしてもらおうと公益社団法人「小さな親切」運動本部が毎年行っています。 今年は県全体で小学校の部に756点の応募があり、上伊那からは5つの小学校から84点の応募がありました。 山田支部長は「作文に込めた思いをこれからも大切にしてほしい」と話していました。

-

東春近小学校 りんごを収穫

伊那市の東春近小学校の4年生は、農家の協力で春から育ててきたりんごを、16日に収穫しました。 4年生の児童63人が東春近田原の畑で収穫を体験しました。 農家の伊藤一路さんの協力で毎年4年生がりんごの栽培について学習しています。 4月に摘花、6月に余分な実を摘み取る作業、10月に葉摘みを体験しました。 今年は春先の霜の影響で数は少なかったものの、色づきが良く、酸味と甘みのバランスがとれたりんごになったという事です。 子ども達は、大きく実ったものを探して収穫していました。 りんごは今週金曜日の給食の時間に全校で味わうほか、お世話になった伊藤さん夫妻を学校に招き調理したものを一緒に食べる予定です。

-

羽広菜かぶ 漬け込み作業

「信州の伝統野菜」に認定されている羽広菜かぶの漬け込み作業が、伊那市西箕輪のみはらしファームで16日から始まりました。 この日は、90キロのかぶの漬け込み作業が行われました。 機械にかけ洗浄した後、包丁で大きさを整え、粕漬けに加工していきます。 伊那市西箕輪の農業公園みはらしファーム内にある農産物加工場では、朝から羽広菜生産加工組合のメンバー5人が作業に追われていました。 羽広菜は、西箕輪羽広を中心に昔から栽培が行われてきたもので、普通のかぶより歯ごたえがあるのが特徴だという事です 粕漬けは、縦に2つに切ったあと、酒粕と味噌、砂糖などを混ぜたものに漬け込み20日から30日ほど熟成させます。 組合では、地区内に畑を借り毎年2トンの羽広菜かぶを加工しています。 作業は12月上旬まで行われ、かぶ漬は来年3月頃までみはらしファームや南箕輪村のファーマーズあじ~な、ニシザワなどで販売されます。 価格は、250グラム入り330円となっています。

262/(木)