-

新山地区循環バス ルート変更へ

伊那市地域公共交通会議と協議会が5日伊那市役所で開かれ、市街地から新山地区への循環バスのルート変更などが報告されました。 市街地から新山地区への循環バスは国道361号を通っていましたが来年度からは原新田、貝沼、桜井を通るコースに変更されることが報告されました。 これは新山地区循環バスを育てる会の提言によるもので、新しいルートの沿線住民の利便性向上につながるとしています。 伊那市地域公共交通会議と協議会は路線バスなど公共交通の運行について協議するもので委員およそ20人が出席しました。 会議ではほかに今年度の伊那市の循環バスなど公共交通の利用者数が報告され 12月までの数字で、7万7209人で前の年度の同じ期間の 7万8873人と比べて1664人減少しています。 市ではほかに三義・長谷循環バス、富県・東春近地区循環バスについてもルートなどを見直す計画です。

-

伊那市富県北福地で御柱祭の準備進む

今年は7年ごとに行われている諏訪大社の御柱祭の年です。 地区内に諏訪社がある伊那市富県北福地でも御柱祭に向けた準備が始まっています。 伊那市富県北福地の諏訪社には6年前の2010年4月に建てられた4本の御柱があり今年、御柱休めによって倒されます。 北福地では諏訪地域の諏訪大社と同じく7年ごとの申年と寅年に御柱祭が行われていて今年がその年にあたります。 4日、北福地集落センターに地域住民およそ50人が集まり、役割や準備の進め方などについて協議しました。 北福地では諏訪社の氏子だけで御柱祭を行っていましたが、平成4年からは地区全体で実施するようになり区内およそ300戸から500人ほどが参加します。 今回は3月26日に柱の見立て式と伐採、山出しをする予定でそれまでに引き綱づくりや木遣りの練習が行われます。 御柱は区有林から選ばれた長さおよそ8メートルのアカマツで4月3日には里曳きが行われその後諏訪社の四隅に建てられます。 会議では山出しから里曳き、建て御柱までの各担当の役割や流れが確認されました。 伊那市内では西春近諏訪形区で今年の秋にまた富県南福地で来年、御柱祭が行われます。

-

伊那谷写友クラブ第25回写真展

上伊那の写真愛好家でつくる伊那谷写友クラブの作品展が伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には会員15人の作品31点が展示されています。 動物や風景など被写体は様々です。 伊那谷写友クラブでは、統一したテーマを設けず、それぞれが選んだものを自由に撮影しています。 「写真は仲良く楽しく」をモットーに、毎月1回例会を開き作品を鑑賞しあいながら親睦を深めているという事です。 今回の作品展では、去年亡くなった3人の会員の遺作9点も展示されています。 クラブでは「バラエティーに富んだ作品を見たままに自由に楽しんでもらいたい」と話していました。 伊那谷写友クラブの第25回写真展は13日(土)まで伊那図書館で開かれています。

-

権兵衛トンネル開通 きょう10年

伊那と木曽を結ぶ国道361号権兵衛トンネルが開通して、4日で10年となりました。 平成18年の2月4日。権兵衛トンネルが開通しました。 開通により、50分で伊那と木曽を行き来できるようになり、塩尻を経由していた時と比べ70分時間が短縮されました。

-

立春~寒ざらしそば引きあげ

伊那市の高遠そば組合は、大寒に長谷の川に投入した寒ざらしそばを、立春の4日、引きあげました。 この日は、伊那市長谷市野瀬の粟沢川から、さらしていたそばを引き上げました。 大寒の先月21日に投入しました。さらしていたのは90キロでおよそ600食分になります。 そばをトラックに積んで、高遠町西高遠の旧高遠第一保育園に移動しました。 そこで、管理しながら1週間ほど乾燥させます。 湿っているため夜は凍り、昼は溶けるのを繰り返しながら乾燥するということで、それにより甘みが増すということです。 乾燥させたそばは冷蔵庫で保管し、7月16日、17日、18日の3日間限定で、1食1200円で提供する予定です。 提供店は、壱刻、華留運、ますや、楽座紅葉軒の4軒です。

-

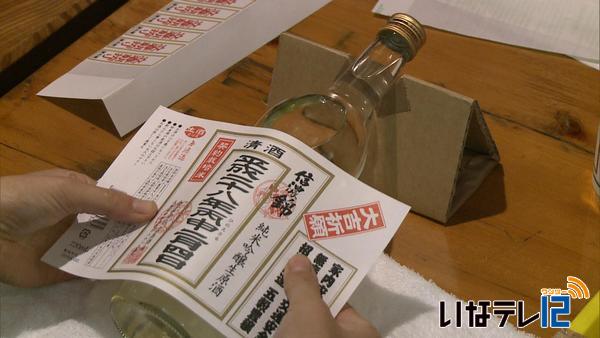

~立春~春を祝う縁起酒「立春朝搾り」出荷

立春の4日、伊那市荒井の宮島酒店では、春を祝う縁起酒「立春朝搾り」の出荷が行われました。 4日午前6時、伊那市荒井にある信濃錦蔵元、宮島酒店です。 節分の3日早朝から4日朝にかけて搾りだした出来立ての日本酒が次々と瓶詰めされていきます。 瓶には「平成二十八年丙申二月四日」と書かれたラベルがつけられました。 立春朝搾りは、立春の日に合わせて搾ったできたての酒をその日のうちに店頭で販売するもので、宮島酒店では16年目の取り組みです。 殺菌のための火を加えず、アルコール度数をおさえるための水も加えない生原酒です。 17度の純米吟醸酒で、豊かな米の味とすっきりとした香りが特徴だという事です。 4日午前0時過ぎから瓶詰めし、720ミリリットル入りを2,200本、一升瓶を750本出荷しました。 仕上げのラベル張りです。 宮島酒店で醸造された立春朝搾りを4日に販売する県内7店舗の14人が作業を行いました。 午前8時、出来立ての酒を供え、地元、荒井神社の神主による神事が行われました。 お祓いをし、この酒に関わるすべての人の無病息災、家内安全、商売繁盛を祈りました。 立春朝搾りは予約制ですが、伊那市日影のいたや酒店では数量限定で一般販売もしています。 720ミリリットル入りが150本、一升瓶が30本限定で、価格はそれぞれ1,500円と3,000円となっています。

-

福地松茸増産の会がマツタケ山の整備方法学ぶ

伊那市富県北福地の住民などでつくる福地松茸増産の会は、31日マツタケ博士と呼ばれる新山の藤原儀兵衛さんを講師に招き、マツタケ山を作るための森林整備について学びました。 福地松茸増産の会は、地域の山をマツタケの産地にしようと去年の夏に発足し、現地講習会を開くなどノウハウを学んでいます。 31日はマツタケ博士として知られる藤原さんを招き、マツタケ山を作るための森林整備の方法を聞きました。 藤原さんは、「まずは土地を痩せさせ、土の水分量を安定させることが大事です。マツタケの胞子をまく前に、環境作りを根気よく行うのが大切です」と話していました。 田畑昌彦会長は、「聞いたことを自分の山に持ち帰り、着実にマツタケを増産できるように手を入れていってほしい」と会員に呼びかけていました。 講習会には会員や一般などおよそ40人が訪れました。

-

地域桜守が桜の手入れ方法学ぶ

地域桜守が、伊那市振興公社の職員から桜の手入れ方法を学ぶ作業見学会が3日、春日公園で開かれました。 伊那市振興公社の職員で春日公園の桜守を務める原真之介さんらが桜の手入れ方法などについて話をしました。 公園など、人が多く訪れる場所では土を踏む踏圧で土が固められ、根が窒息し、枝の先まで栄養が行きわたらず、先の部分が枯れてしまうということです。 そのため、枝の先を切り、樹高を下げるなどの対策をしています。 原さんは、「踏圧対策には機械を使って地中に空気を送ったり、木の周りに囲いをつくって踏まれないように すると良いです」と話していました。 見学会にはこれまで認定された地域桜守と、今年度の受講生22人が参加しました。 伊那市は日本一の桜の里づくりを進めようと、平成23年度から地域桜守の育成に取り組んでいて、これまでに31人が認定されています。 また、伊那市は、地域桜守の連携を深め、管理体制を整えていこうと来月桜守の会を立ち上げるということです。

-

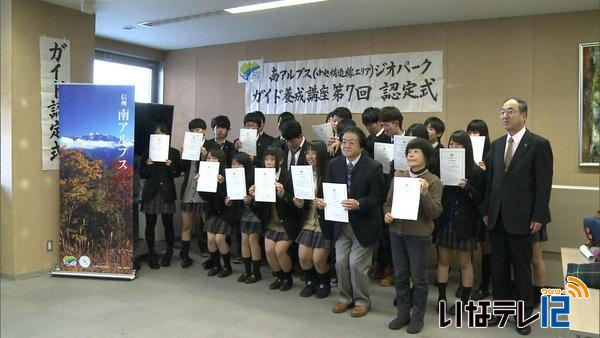

南アルプス ジオパークガイド認定式

南アルプスジオパークの魅力を発信するジオパークガイドに新たに26人が認定されました。 3日は認定式が伊那市役所で行われ、今年度の講座の受講生に認定証が手渡されました。 認定されたのは、一般4人と高遠高校の2,3年生22人です。 高遠高校では「地域の科学」の授業の一環で講座を受講しています。 2年生は、来年度、地域に出向きツアーガイドなどを行う予定です。 ジオパークガイド養成講座は南アルプスジオパーク協議会が開いているもので、5年目となります。 南アジオパーク協議会会長の白鳥孝市長は、「ほかの地域にはない素晴らしい景観や自然環境を発信していってください」と話していました。 これまでに認定されたジオパークガイドは96人となりました。 今後は現地ツアーのガイドやジオサイトの整備、勉強会に参加するなどの活動をしていくということです。

-

竹ストーブ実演 竹林整備促進へ

竹林整備で出た竹を有効に活用してもらおうと、伊那市長谷の株式会社山匠は竹を燃料に使えるストーブを開発しました。 3日はその実演会が伊那市の産直市場グリーンファームで行われました。 竹ストーブは本体から斜めに出た部分に竹を入れ燃料にします。 このストーブは、長谷で山林整備や農業支援をしている株式会社山匠が開発したものです。 山匠によりますと、竹は薪に比べ燃焼効率が良く短時間で部屋を暖めることができるということです。 6ミリの鉄板を使い、竹の燃焼熱にも耐えられる構造となっています。 竹の他に、薪やペレットも使用できるということです。 竹ストーブは、産直市場グリーンファームで販売されることになっていて、本体価格は8万円から13万円位になるということです。

-

しんわの丘でバラの剪定作業

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは今シーズンに備えて剪定作業が行われています。 しんわの丘ローズガーデンは、伊那市振興公社が管理していて2日も、朝から職員が作業をしていました。 剪定作業は、去年12月から始まっていて9千平方メートルの園内に172種類、およそ2100本あるバラを一本一本剪定していきます。 新しい芽を活かしながら満遍なく光が入るように、また風通しをよくすることで病気になりにくくするために、この時期の剪定は大切だということです。 しんわの丘は平地に比べ風が強く、冬は特に冷え込むということで、つるバラなどは寒さを防ぐため風よけネットやビニールなどで覆うなどの対策をしています。 園内では、今年のバラまつりに向け、車椅子用のスロープや休憩所などの整備も進められています。 しんわの丘ローズガーデンは、高遠町に事業所がある伸和コントロールズ株式会社が社会貢献事業として平成16年に整備しました。 毎年6月と9月に、バラまつりが行われていて、地元や県内外から敷地一帯に咲くバラを見に多くの人が訪れています。 伊那市振興公社では「今年も綺麗な花を咲かせてくれる。楽しみにしてほしい」と話していました。 バラの剪定作業は2月いっぱい行われます。

-

保育園入園準備品の製作

障害者就社会就労支援施設の利用者が保育園入園準備品として製作した、手さげかばんや弁当袋などの販売会が伊那市役所で2月に開かれます。 上伊那4つの障害者社会お就労支援施設が、工賃アップにつなげようと去年から販売会を開いています。 このうち伊那市の輪っこはうす・コスモスの家では、去年12月に材料を仕入れ、利用者が製作に取り組んでいます。 販売するのは、手さげかばんに、着替え袋、弁当袋など5種類で、どれも伊那市の公立保育園指定の仕様になっています。 デザインは、子ども達に喜んでもらえるものを選んだということです。 2日は、利用者がミシンを使って縫ったり、袋にヒモを通す作業をしていました。 輪っこはうす・コスモスの家によると、去年購入した人たちからは「物がしっかりしていて良い」と好評だったということです。 値段は、弁当袋やコップ袋が300円、手さげかばんが1600円からとなっています。 販売会は、2月16日・17日・24日の午前10時から午後1時まで伊那市役所の多目的ホール前で開かれることになっています。

-

伊那市地区・地域社協 研修会

地区・地域社会福祉協議会の役員を対象にした研修会が2日伊那市役所で開かれ、地域社協の活動が報告されました。 研修会は、地域福祉活動の必要性を理解してもらおうと、伊那市社会福祉協議会が開いたものです。 この日は2つの地区の代表者が活動の報告をしました。 このうち、美篶笠原地区地域社協の桜井準会長は、平成26年から取り組んでいる「あったかご近所ネット」について話しました。 あったかご近所ネットは、日常生活で手助けを必要としている人に代わって近所の住民がボランティアを行うもので、笠原地区では「雪かき」をテーマに活動してきました。 課題として、1軒の家の敷地面積が広く人の力では手が行き渡らないことや、ボランティアが日中は仕事に行っていることなどが挙げられました。 取り組みの中で、除雪範囲を決めたり、区のトラクター組合に協力を依頼するなどして課題解決に至ったということです。 区内には、去年12月1日現在108世帯が暮らしていて、このうち36世帯が高齢者で齢化率は42.7%となっています。 桜井会長は「小さなことでも1つ1つ丁寧に対応し、住みよい地域づくりに貢献できるよう今後も続けていきたい」と話していました。

-

美篶小学校 昔の道具や人々の暮らし学ぶ

社会科の授業で昔の人々の暮らしについて学習している伊那市の美篶小学校の児童は、2日校内の資料館で、地域の人から昔の道具の使い方を教わりました。 この日は、美篶小学校の3年生が、資料館運営委員会の委員から昔の道具の使い方について話を聞きました。 資料館の2階には、昭和20年代の食卓を再現した囲炉裏があり、委員は「昔は1つの食卓を大人数の家族で囲んで、食事は箱膳(はこぜん)に入っていた」と説明していました。 他にはアイロンの歴史を聞きました。 資料館には、明治から昭和にかけて使われていたアイロンがあります。 電気が無かった時代、炭を入れて温めて使っていた炭火アイロンや、火鉢の中に入れて熱し、襟や袖口などのシワを伸ばすのに使っていた焼鏝(やきごて)の話を聞きました。 ある児童は「今と昔の暮らしの違いを祖父母や近所の人にも聞いてみたい」と話していました。

-

市民参加型の街づくり NPO勉強会

市民参加型の街づくり勉強会「初めてのNPO講座」が30日伊那市で開かれました。 勉強会は地域活性化策として法人格を持つ民間団体が必要だとして伊那市議会政和会が政務調査費を活用して開いたものです。 講師は長野県NPOセンター事務局長の山室秀俊さんが務めNPO法人の仕組みなどについて話しをしました。 山室さんはNPO法人設立の要件として「志を同じくする10人の仲間を集めることが重要だ。 法人格を得ることで社会的信用が高まる」と話していました。 政和会では地方創生が叫ばれるなか地域活性化の事業に民間感覚で取り組んでいきたいとしています。

-

節分を前にみはらしファームで豆まきイベント

3日の節分を前に、伊那市西箕輪のみはらしファームで豆まきイベントが31日行われ、多くの人でにぎわいました。 特設ステージには、赤鬼・青鬼のほかに地震や台風、インフルエンザの鬼が登場しました。 この行事は、みはらしファームが開園した平成11年から行われています。 鬼を退治しようと、「みはらし太郎」やみはらしファームで採れる果物に扮した「味覚狩り軍団」が駆けつけました。 訪れた人たちは、西箕輪産の大豆を投げ、鬼を退治していました。 続いて行われた福豆まきでは、年男がいちご園の入園券やみはらしの湯の入浴券入りの豆やお菓子などをまき、訪れた人たちが必死に手を伸ばしていました。 みはらしファームでは、「今年は災害のない穏やかな一年になり、多くの人に施設を訪れてほしい」と話していました。

-

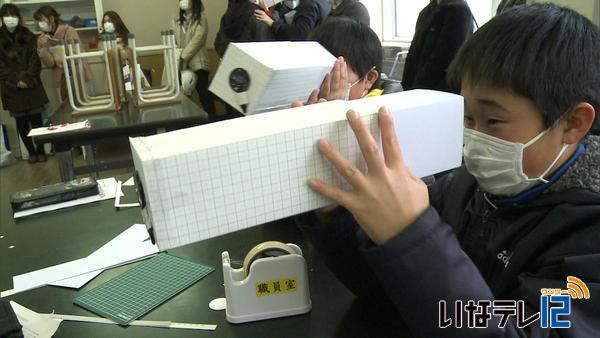

伊那市の春富中学校で6年生の児童が体験学習

4月に春富中学校に入学予定の小学6年生を対象にした体験学習が1日に行われました。 理科の体験授業です。 6年生が春富中学校の教諭の授業を受けました。 この日は4月に入学予定の富県小、東春近小、西春近北小、西春近南小の児童155人が訪れ、国語や数学、理科など希望する科目の授業を受けました。 理科の授業では、虫眼鏡を使い、昔のカメラの原理を学びました。 不透明なビニールをかぶせた筒を作り、その上に虫眼鏡を乗せた筒をかぶせます。 これを覗きこむと、虫眼鏡を通った光が屈折し筒の中のビニールに映像が投影されます。 中学生によるオリエンテーションでは、1年生の学級長会のメンバーが学校生活について説明しました。 来月は、自転車通学を予定している新入生を対象に、交通指導を実施する予定です。

-

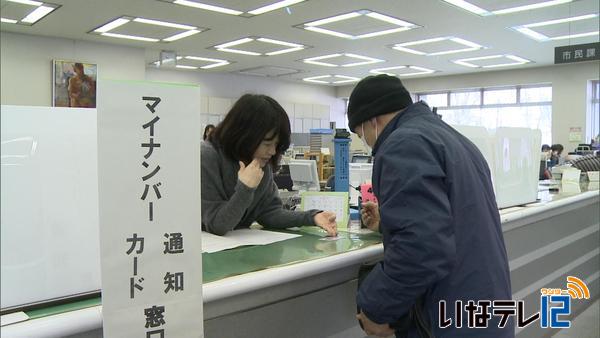

伊那市役所で個人番号カードの交付始まる

マイナンバーが記載された個人番号カードの交付が1日から伊那市役所の専用窓口で始まりました。 午前8時30分から交付が始まり早速受け取りに来る人の姿が見られました。 伊那市役所では、1階市民課の専用窓口で1日から個人番号カードの交付を始めました。 カードは通知カードに同封されていた申請書を使って事前に郵送で申し込んだ人に交付されます。 ICチップがついていて、コンビニエンスストアでの印鑑登録証明書や住民票の写しなどの証明書発行サービスは来月から始まります。 伊那市では1月12日現在1,623人から申請があったという事です。 箕輪町、南箕輪村でも交付が始まっていて、これまでに、箕輪町では617人、南箕輪村では359人から申請があったという事です。 受け取る際には、運転免許証など本人確認ができるものが必要です。 伊那市では、スムーズに受け取るために、申請後、交付の準備が整った事を知らせる通知書が届いたら、内容をよく読んで必要書類をそろえて窓口に来てほしいと呼びかけています。

-

車が重機に衝突 ブラジル男性2人重傷

伊那市福島の竜東線で31日午前1時40分頃、普通乗用車が単独事故を起こしブラジル国籍の運転手と同乗していた男性2人が大ケガを負いました。 伊那警察署の発表によりますと事故は竜東線を伊那市から箕輪町方面に進行中、進路右側の工事区間に設置されたフェンスを突き破り止めてあった重機に衝突し道路の外に飛び出したものです。 大ケガしたのはいずれも箕輪町に住む39歳と53歳のブラジル国籍の男性です。 運転していた39歳の男性は外傷性くも膜下出血など、また同乗していた53歳の男性は腹腔内出血などを負い伊那市内の病院に運ばれましたが、いずれも重傷です。 事故の原因については伊那署で調べを進めています。

-

三峰川みらい会議が伐採作業

河川環境の整備に取り組む三峰川みらい会議は、三峰川河川敷に生えた木の伐採作業を31日行いました。 31日はみらい会議の会員や一般30人が、伊那市東春近の榛原河川公園付近の中州で木の伐採作業をしました。 三峰川みらい会議は、河川の環境保全の必要性を広く知ってもらおうと、年に1度一般にも呼びかけ整備作業を行っています。 伐採した木は、参加者が持ち帰ることができ、薪ストーブの燃料などに使われるということです。 三峰川みらい会議では、3,4年かけて計画的にこの場所を整備していきたいとしています。

-

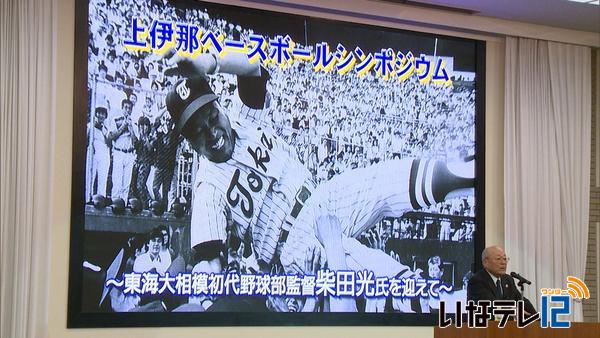

東海大相模高校初代野球部監督 柴田光さんが講演

上伊那ベースボールシンポジウムが31日伊那市で開かれ東海大相模高校野球部の初代監督で講師を務めた柴田光さんが監督時代のことなどについて話をしました。 現在73歳の柴田さんは伊那市西春近出身で、赤穂高校野球部時代には甲子園出場を果たしています。 東海大相模野球部の初代監督を務めたのち東海大浦安高校に移り監督としても甲子園に出場しています。 講演で柴田さんは野球部監督時代のことなどについて話しをしました。 上伊那ベースボールシンポジウムは伊那ケーブルテレビなどでつくる実行委員会が開いたもので会場にはおよそ250人が集まりました。 質疑応答では現役の野球部生徒が「どうすれば甲子園に行くことができますか」と質問しました。 柴田さんは「チーム全員でがんばることが大事。チャンスをものにするという気持ちを持って練習に取り組んでほしい。」と答えていました。 シンポジウムではほかに「上伊那ベースボールの明日」をテーマにパネルディスカッションが行われました。 上伊那ベースボールシンポジウムの様子は2月20日午前7時半から伊那ケーブルテレビ121チャンネルで放送します。

-

米政策見直しに向けた取り組み説明

伊那市農業振興センター運営委員会が26日、伊那市役所で開かれ米の生産調整の見直しに向けた取り組みについて説明がありました。 国は平成30年度を目処に行政による生産数量目標の配分に頼らず米が生産できるように政策を見直します。 農家が需要に応じて生産、販売を自ら決められるようにすることで農業経営の自由度の拡大を目指します。 26日は農林水産省関東農政局長野支局の平栗英男さんが米政策の見直しについて話しをしました。 平栗さんは「米の需給、価格の安定を図るためには各産地で売れ残りが発生しないよう需要に応じた生産を進めることが基本であり地域で実効ある需給調整を行っていくことが重要だ」と話していました。 会場にはおよそ100人の農家や農業関係者が集まり米政策見直しの話しに耳をかたむけていました。

-

上伊那教育会 研究発表会

郷土の自然や歴史などについて発表する上伊那教育会の研究発表会が伊那市のいなっせと創造館の2会場で30日、開かれました。 30日は、自然の部と人文の部に分かれ上伊那地方の小中学校の教諭が研究成果を発表しました。 上伊那教育会では地域の歴史や自然についてまとめた上伊那誌が発刊から50年以上経ち自然編では現状にそぐわない内容がでてきていることから平成29年度に改訂増補版を刊行するとしています。 いなっせで行われた自然の部では、増補版の刊行に向けて調査している6部門が発表しました。 仙丈ヶ岳と塩見岳周辺の植物について調査した富県小学校の西村新介教諭は「尾根の厳しい所にコケモモやクロマメノキなどの生息が確認できた。野生動物の被害が目立つにも関わらず高山の岩場を中心に生き残っているものが多い」と話しました。 他に、野鳥について調査した箕輪中学校の大木島学教諭は、「小仙丈ヶ岳でライチョウを確認した。ライチョウがテリトリーを構えるのに十分なハイマツ帯が広がっていて数ペアの生息が可能だ」と話していました。 30日は、教育関係者などおよそ70人が訪れ研究結果の発表に耳を傾けていました。 上伊那教育会では平成29年度の改訂増補版の刊行に合わせてホームページにも掲載していくとしています。

-

ニュージーランドの大学生が農家民泊

ニュージーランドの大学生が28日から農家民泊で伊那市を訪れています。 大学生達は4泊5日の日程で滞在し地域交流を通して日本の文化に触れます。 29日の午後6時過ぎニュージーランドの大学生30人が伊那市役所に到着しました。 日本政府が進める青少年交流事業の一環で訪れたもので、伊那市で農家民泊をして日本の文化に触れます。 教育旅行に力を入れている伊那市観光協会では、初めてニュージーランドからの訪問団を受け入れました。 大学生達は、グループに分かれて、受け入れ農家の家に向かいました。 伊那市平沢の是石里美さん宅には4人が宿泊します。 是石さんは3年前から農家民泊を受け入れていて毎回交流を楽しみにしているということです。 だんごとお茶で訪れた大学生をもてなしていました。 大学生は少しの日本語しか話せないため是石さんはタブレットの翻訳機能を使って会話をしていました。 夕食には、しゃぶしゃぶにふりかけご飯、切り干し大根などが振る舞われ大学生からは好評でした. 一夜明けた30日は、2軒の受け入れ農家が近所の公民館に集まりました。 女子大生達は浴衣を着つけてもらいました。 この後つきたての餅をみんなで丸め、きな粉やごまなどで味わいました。 ニュージーランドの大学生は2月1日まで伊那市に滞在する予定で、あすは、ボランティア活動や豆腐作り体験などを行う計画です。

-

伊那北高校理数科課題研究発表会

伊那市の伊那北高校理数科の課題研究発表会が30日同窓会館で開かれました。 30日は伊那北高校理数科の2年生39人が8つのグループに分かれ、去年4月から取り組んできた研究の成果を発表しました。 あるグループは、紙飛行機の飛距離についての研究を発表しました。 生徒たちは、同じ大きさ・同じ折り方で、より遠くに飛ぶ条件を調べました。 実験の結果、紙の重さによって決まることが分かり、今回の条件では「紙が約4.36グラムの時にもっとも飛距離が伸び、理想飛行距離は約8.8メートルだ」と結論づけていました。 生徒は、「予想していなかった結果が得られて驚いた。実際に確かめてみることが大切だと身を持って知ることができた」と話していました。 発表会には、在校生や保護者、一般などおよそ200人が訪れ生徒の発表に耳を傾けていました。

-

伊那少年サッカースクールがフットサルの県大会に出場

伊那市内の小学生が所属する伊那少年サッカースクールは、2月7日に長野市で開かれるフットサルの県大会で、4年生以下の部と5年生以下の部に出場します。 30日は大会に向け、伊那市民体育館メインアリーナで練習をしました。 伊那少年サッカースクールは、市内の小学生およそ70人が所属しています。 11日に箕輪町で開かれた長野県少年フットサル大会の地区予選で、4年生以下の部と5年生以下の部でそれぞれ優勝し、県大会への出場が決まりました。 4年生以下の部には3.4年生14人が出場します。 ボールを積極的に奪いに行くプレイが持ち味だということです。 5年生以下の部には5年生9人が出場します。 パス回しが得意で、チームワークで勝ち進みたいということです。 県大会は、来月7日に長野市のホワイトリングで開かれます。

-

男女共同参画社会の実現目指す団体が交流

第3回伊那市いきいきセミナーが26日伊那市の伊那文化会館カフェミルクで開かれ、伊那市男(ひと)と女(ひと)ネットワーク協議会と女性人材バンクに登録しているメンバーが交流しました。 交流会には、伊那市男と女ネットワーク協議会と女性人材バンクに登録している20人が参加しました。 個々の取り組みや地域で活動している人の話を聞いて今後のネットワークづくりに繋げようと今回初めて開かれました。 それぞれの団体は、ボランティア活動や研修、市の審議会へ委員として参加するなど、男女共同参画社会の実現を進めています。 この日は、仕事や趣味を通してボランティア活動をしている3人を招き、話を聞きました。 伊那市美篶在住の北原伍さんは、7年前に仕事を退職してから現在の活動に至るまでの話をしました。 北原さんは、心理療法の資格を活かして情報誌でコーナーを担当する傍ら、地区の男性料理教室や地籍・古文書の調査などをしています。 北原さんは「多くの人と共通の趣味や目的を持って活動できることに一番の魅力を感じている」と話していました。 ある参加者は「人との繋がりを広げながら今後も活動を続けていきたい」と話していました

-

ゆめわーくと高齢者「新年お茶会」

伊那市社会福祉協議会の障害者社会就労センター「ゆめわーく」と地域の高齢者クラブのメンバーが煎茶を楽しむ「新年お茶会」が29日、福祉まちづくりセンターで開かれました。 煎茶道方円流長野県支部伊那地区日影教室に通うメンバー11人が、お茶を用意しました。 このお茶会は20年以上続いている伝統の行事です。 用意されたお茶は「大福茶(おおふくちゃ)」と呼ばれるもので、梅・結び昆布が入った湯呑に焙じた番茶を注ぎます。 新年を祝うお茶で、飲むと無病息災でいられるということです。 お茶会には、障害者社会就労センターゆめわーくの利用者と、地元の山寺白山クラブの高齢者が参加し、それぞれ、茶菓子と一緒にお茶を楽しんでいました。 方円流日影教室では、「年の始まりのおもてなし。皆さんに喜んでいただけたら嬉しい」と話していました。

-

伊那警察署の警察犬に細田さんの犬委嘱

1年間警察犬が不在だった伊那警察署に、伊那市東春近の細田 淳さんの犬、ラブラドール・レトリバー「ジョイ」が今年から委嘱されました。 ラブラドール・レトリバーの2歳のメス・ジョイが、伊那警察署に姿を現わしました。血統書の名前は、グレイスフルランド・ジェイピー・ジョイといいますが、略してジョイと呼ばれています。 飼い主の細田さんに連れられて、署内に向かいます。 去年2月から細田さんの家で飼われていて、3月から週に1回、箕輪町のドッグスクール髙木に通い始めました。 ドッグスクール髙木代表の髙木のり子さんに素質を見出され、警察犬としての訓練をはじめ、去年10月の審査会で合格しました。 つるつる滑る警察署の階段や廊下を通って、伊那署員たちのいる会議室に入りました。署員の顔もほころびます。 28日は、ジョイの委嘱式が行われました。 内川政澄署長から、細田さんが委嘱状を受け取りました。 警察犬は、事件で遺留品を頼りに犯人を追跡したり、行方不明者の捜索等に出動します。 ジョイの任期は、1月1日から12月31日までの1年間で、すでに1月9日の行方不明者の捜索で活動しています。 ジョイが出動する時には、細田さんも一緒です。 夜の捜索が多いため、細田さんはお酒を控えるようになったということです。 10匹以上、警察犬を輩出してきた髙木さんによると、ジョイは、作業意欲の強い犬で、適性があるということです。 伊那署には、去年1年間警察犬がいなかったため、その間は木曽や諏訪の警察犬に協力してもらうこともあったということです。 明るく元気なジョイの活躍に地域の期待がかかります。

-

三峰川総合開発工事事務所 安全大会

国土交通省三峰川総合開発工事事務所の工事事故防止のための安全大会が、27日、伊那市長谷の事務所で開かれました。 安全大会には、工事を発注する三峰川総合開発工事事務所や、受注する建設業者など30人ほどが参加しました。 今年度、国土交通省中部地方整備局では、12月末までに、60件の工事事故が発生しています。 去年の同じ時期と比べ30件ほど減少しています。 事故の内訳は、「挟まれ」や「墜落・転落」など工事関係者の事故が30%を占め、他はそれ以外の交通事故や埋設物の損傷などです。 大会では、受発注の両者から、安全のための取り組みやアイディアが発表されました。 三峰川総合開発工事事務所の澤頭 芳博所長は、「工事事故の撲滅にむけ、受発注者一体となって取り組んでいきたい」と話していました。

162/(月)