-

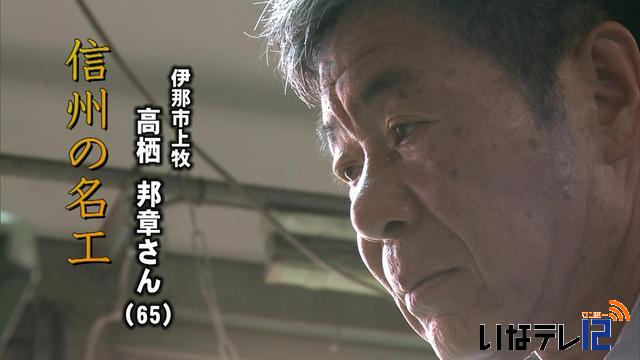

「信州の名工」高栖邦章さん

「自分でもびっくりしている。これまで一生懸命仕事をしてきたこと、会社が推薦してくれたことが受賞につながった」

伊那市上牧の高栖邦章さん65歳。

中学卒業後、岡谷工業高校に通いながら岡谷市内の機械加工会社で技術を習得。昭和51年に現在の中村製作所に入社しました。 -

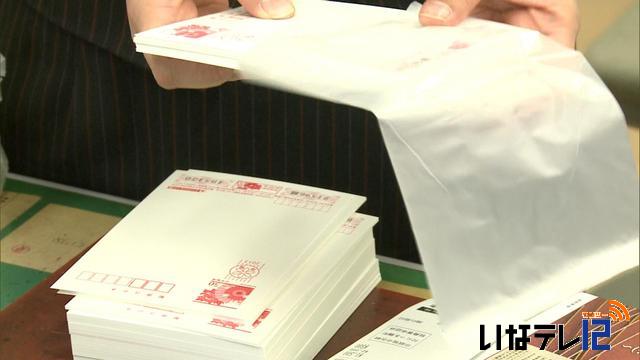

来年用の年賀はがきの販売始まる

来年用の年賀はがきの販売が、1日から始まり、伊那郵便局の窓口では、さっそく買い求める人の姿が見られました。

伊那郵便局では、今年、約17万7,400枚の年賀はがきを販売する予定で、伊那市全域では約150万枚を予定しています。

販売初日の1日、伊那郵便局の窓口では、まとまった枚数の年賀はがきを買い求める人の姿が見られました。

来年用の年賀はがきは、絵入りのものや、色つきのもの、写真印刷用のものなど10種類となっています。

1日は、先着100人に筆ペンが、50枚以上購入した先着50人にりんごがプレゼントされました。

400枚購入した伊那市の女性は「大勢の人に出すので、早めに準備をしておけば安心です」と話していました。

年賀はがきの受け付けは12月15日からとなっています。 -

信州の名工 伊藤文一さん

平24年度の長野県卓越技能者知事表彰「信州の名工に」長野オリンパス(株)の伊藤文一さんが選ばれました。

伊那市西箕輪与地の伊藤文一さん51歳。

箕輪工業高校の電気科を卒業後、昭和55年にオリンパス光学工業(株)伊那工場に光学機器組立て工として入社。

今年4月から辰野町の長野オリンパス(株)に勤務しています。 -

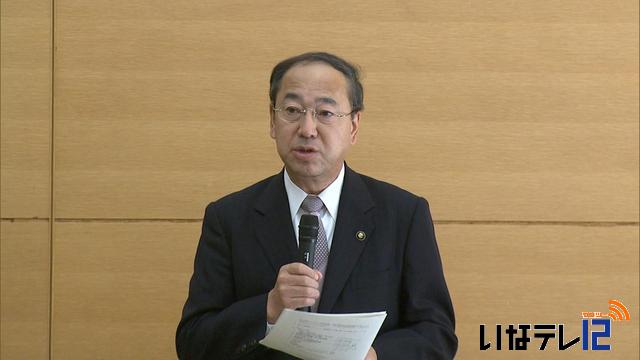

伊那市予算編成会議

伊那市の来年度予算編成会議が31日、市役所で開かれ、白鳥孝市長は「選択と集中を行い、効率的な業務を実施し、満足度の高い住民サービスを進める予算編成にするよう」幹部職員に指示しました。

白鳥市長は「環境、健康、観光、教育、農業の4k+Aがこれからの時代のキーワード、意識して予算編成を行うよう」指示し、「いままで以上に早い速度で変化が訪れている。慣例にとらわれず、時代に合った行政サービスが行えるよう、ニーズをつかんでほしい」と話していました。

伊那市は、自治体の収入に対して負債の返済割合を示す実質公債費比率が、16.3パーセントと、県下19市の中で2番目に高くなっています。

市では平成27年度までに、実質公債費比率を15.7パーセントまで引き下げ、基金の残高を、79億円から98億円に増やす目標値を設定していて、さらなる財政の健全化を進めるとしています。

伊那市の平成25年度予算案は、これから編成が始まり、年明けに原案が決定、理事者の査定を経て2月初旬に内示されます。 -

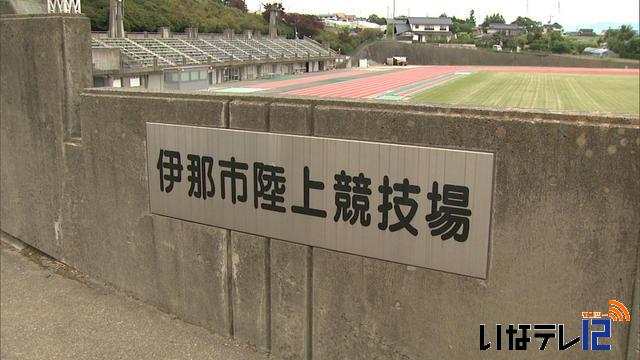

11月1日からスポンサー公募

伊那市は1日から、市が所有する体育施設や文化施設などの公共施設に、企業や商品等の名前を付ける事ができる命名権の公募を行います。

命名権(ネーミングライツ)は、スポーツや文化施設に企業や商品等の名前を付ける事ができるもので、長野県など実施しています。

市によりますと県内の市町村では初の取り組みという事です。

市では自主財源の確保や、安定的な施設の運営管理をする目的でネーミングライツを実施します。

ネーミングライツは、金銭ばかりでなく、サービスの提供や、施設で活用可能な商品などを納入なども対象としています

伊那市陸上競技場の場合は年額、300万円、伊那市民体育館は200万円となっています。

市では、明日から12月20間にまで公募を行い、応募のあった物件について広告審査委員会で審査を行い、スポンサーと協定を締結する事にしています。 -

伊那消防組合と伊南行政組合が合同訓練

伊那消防組合と伊南行政組合、NEXCO中日本による高速道路上での多重事故を想定した合同訓練が31日伊那市荒井の富士塚スポーツ公園で行われました。

訓練は中央道上り線伊那インターチェンジ付近で4台の車が接触し、けが人が出たという想定で行われました。

上伊那の消防広域化を目指す中で、けが人の搬送先の確認など、各機関が連携をはかりながら訓練を行っていました。

10月27日には中央道上り線で事故があり、伊那消防組合と伊南行政組合が合同で対応に当たりました。

その際互いの情報交換により、病院の手配など、事故の対応がスムーズにできたということです。

伊那消防組合では、今後も合同訓練を行うことで、各機関との連携を強化していきたいとしています。 -

伊那市営野球場 改修へ

伊那市は、伊那公園内にある市営野球場の改修工事を行います。

31日は、伊那市議会臨時会が開かれ市営野球場改修工事に関する議案が提出され、全会一致で可決されました。

市営野球場については、スタンドの老朽化や県営球場との一体的な利用をしやくする目的で改修工事が行われます。

工事ではスタンドやスコアボード等を撤去する他、外周にウッドチップを敷き詰め、ランニングコースとして利用できるよう整備します。

工事は、平成25年4月までの予定で、契約金額はおよそ1億7千万円となっています。

この日の議会では、西箕輪上戸に埋め立てられていた廃棄物の損害賠償で、5件目の和解成立が報告されました。損害賠償は約86万円となっています。

この問題で市は、関係する7件と金銭補償などの折衝を行っていて、今回を含め5件と和解し、損害賠償の合計は約4千万円となっています。 -

伊那市土地開発公社解散プラン 公表

伊那市は、市土地開発公社のあり方検討委員会の答申を尊重し、公社を平成25年度末で解散とするプランをまとめした。

これは、31日、市役所で開かれた伊那市議会全員協議会の中で示されました。

プランによりますと、土地開発公社の解散について、その存在意義が薄れてきた事や、公社の損失を市が補てんする場合に多額の一般財源を必要とする事から、適切な選択であるとしています。

公社は、平成25年度末に解散し来年の3月と9月市議会に関係議案が提出されます。

市は、公社の保有している土地や預金などを引き継ぎますが、金融機関からのおよそ26億円の借入金を公社に代わり返済します。

金融機関への返済について、市では支払利息の半分を国が補助する「第三セクター等改革推進債」22億3千万円を借り入れる計画です。

三セク債は、来年度から10年間かけ、償還する計画ですが、その期間中は、道路の舗装や改良などの建設事業については先送りし事業費の縮減を図る他、積極的に保有地の売却を行い、償還財源を確保していくとしています。

保有地が売却できない場合、平成29年度から財源が不足する為、基金の取り崩しやさらなる歳出の削減が必用となります。

公社は、10月1日現在、およそ19万平方メートル、簿価で27億円の土地を保有しています。 -

上伊那地区賛助会の集い

シニア大学伊那支部のOBでつくる「上伊那地区賛助会」のそれぞれの活動を発表する「上伊那地区賛助会の集いが30日、伊那市のいなっせで開かれました。

30日は、上伊那地区賛助会の会員や現在シニア大学に通っている人、およそ200人が集まり各クラブの代表がそれぞれの活動を発表しました。

上伊那地区賛助会には現在26のグループがあり、ボランティア活動や趣味の活動に取り組んでいます。

集いは、活動の成果を発表する場となっています。

このうち老人福祉施設などで話し相手をする傾聴ボランティア伊那は、「聞き手から結論を出さない。相手のペースに合わせて話をすることが大切」などと発表していました。

上伊那地区賛助会の唐澤定会長は「賛助会に入会して、老後を楽しんで欲しい」と話していました -

南アルプスの紅葉 見ごろ

標高およそ2000メートルの南アルプスでは紅葉が見ごろを迎え連日多くの人たちが紅葉狩りを楽しんでいます。

南アルプスの林道沿いではカツラやカエデなどが紅葉しています。

今年は、暑い日が続いたことから例年より一週間ほど遅いということですが、ここ最近の朝晩の冷え込みで葉の色が濃くなってきているということです。

伊那市営林道バスは、長谷戸台から標高2032メートルの北沢峠までおよそ22キロを結んでいます。

この時期になると紅葉を楽しみに来る団体客が多いということで、30日は東京から30人が訪れていました。

途中、バスの運転手のお勧めスポットで降ろしてもらい、訪れた人たちは記念撮影をしたり景色を眺めたりして楽しんでいました。

これから林道沿いでは、カラマツの紅葉などが楽しめるということです。 -

伊那小学校6年生が西天竜幹線用水路脇にスイセン植栽

伊那小学校6年仁組の児童とその保護者が、箕輪町大出の西天竜幹線用水路脇にスイセンの球根を植えました。

29日は西天竜幹線水路の脇およそ200メートルにスイセンの球根500個ほどを植えました。

伊那小6年仁組は、4年の時に西天竜用水路を見学したことをきっかけに、3年にわたり用水路のごみひろいや看板の設置などの活動を行ってきました。

スイセンの植え付けは2年目で、用水路の脇を花で飾り不法投棄を防止しようと行われました。

児童は、用水路の脇に穴を掘り、保護者と一緒に球根を植えていました。

植えられたスイセンは、来年4月頃見ごろになるということです。 -

市社協が経営基盤確立計画を策定

伊那市社会福祉協議会は伊那市からの補助金削減への対応など組織の持続的発展を目指す経営基盤確立計画を策定しました。

経営基盤確立計画は、介護保険制度の改正や市の補助金削減など社協を取り巻く経営環境が変化していることから、その経営基盤を確立しようと初めて策定されたものです。

自立した安定的な法人運営を行うため、組織の見直しや市職員の派遣受け入れの廃止のほか、デイサービスの運営について民間を含めた指定管理者の公募化などをあげています。

また現在4億7千万円ほどとなっている繰越活動収支差額の取り扱いについても検討していきます。

市社協は旧伊那市、高遠町、長谷村の3つの社協が平成18年度に合併したもので、昨年度はおよそ3,100万円の黒字でした。

しかし民間の宅老所の増加などにより社協が運営するデイサービスセンターの利用者が減少しているとして今後厳しくなる経営環境に対応していきたいとしています。

経営基盤確立計画では、新たな福祉ニーズの掘り起こしに努めるほか、きめの細かい相談や、支援にも取り組んでいくとしています。

計画の期間は今年度から平成26年度までで、各年度の事業計画の進捗状況を理事会などで管理するほか、見直しが必要な場合は、期間内にも変更を行い実情にあった対応をしていくということです。 -

ツルツル・ピチピチデー 新そば祭り

地元産の新そばと新鮮な魚が購入できるツルツル・ピチピチデー新そば祭りが28日JA上伊那西春近支所で行われました。

会場では、西春近産のそば粉を使ったそばがふるまわれました。

ツルツルは蕎麦、ピチピチは魚を意味しているということです。

新そば祭りは、地域の人たちの交流の場を作ろうと西春近の住民有志でつくる西春近みんな元気会が行っているもので、今年で3回目です。

そばは蕎麦打ちの愛好家でつくる春近そばの会のメンバーが打ったもので、650食用意されました。

かけそばやもりそばなどがあり、訪れた人は打ち立てのそばを味わっていました。

祭りでは鮮魚の販売や伊那西高校吹奏楽部の演奏などもあり、にぎわいを見せていました。 -

高齢者を対象に交通安全講習会

伊那警察署などによる高齢者を対象とした交通安全講習会が29日伊那市の伊那中央病院で行われました。

29日は伊那警察署や伊那地域交通安全活動推進委員協議会の会員ら20人ほどが、病院を訪れた人に交通安全を呼びかけました。

これは伊那警察署などが10月の高齢者交通事故防止キャンペーン月間に合わせて行ったものです。

29日は街頭では初めて画面を見ながら運転を体験する自転車シュミレーターが設置されました。

一時停止や後方確認をしているかなど、自転車の正しい乗り方の確認をしました。

交通安全教育車も設置され、視野の広さや道を走っている車やバイクの速度が予測できるかを診断していました。

ある参加者は、「自分の視野が狭くなっていることを実感した。気を付けて運転したい」と話していました。 -

「坂の上の雲」西村さんが講演

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」の制作総指揮者で伊那市長谷出身の西村与志木さんの講演会が、27日伊那商工会館で開かれました。

講演会は、伊那商工会議所に加盟する企業でつくる異業種交流研究会が開いたもので、会場にはおよそ70人が集まりました。

西村さんは旧長谷村出身の62歳。連続テレビ小説や大河ドラマなどの演出を手掛けてきました。

西村さんの代表作のひとつとなった「坂の上の雲」は、明治時代の日清・日露戦争を題材に描かれたもので、西村さんはドラマ化するまでの苦労を話しました。

西村さんは時代を6つに分け「戦国時代は手を出しやすいが、平安時代以前と室町時代、明治時代以降の3つは制作するのが難しい時代。題材として取り上げるにあたり壁も多かった」と話していました。

「坂の上の雲」の制作については「この時代の代表的な作品が「坂の上の雲」。昔からいつか作りたいと思っていた」と話し、準備期間に5年を要した苦労を説明していました。 -

上伊那医師会附属准看護学院 戴帽式

伊那市狐島の上伊那医師会附属准看護学院で24日、戴帽式が行われ、今年4月に入学した1年生が、看護の道への誓いを新たにしました。

この日は、今年4月に入学した1年生35人が戴帽式を迎えました。

戴帽式は、半年間、基礎的な学習を行ってきた学生を、看護学生としてふさわしい知識と技術、態度を身につけたと認めるためのものです。

式では、ナースキャップを与えられた学生たちが、ナイチンゲールの像から灯された火を一人一人受け取り、誓いを新たにしていました。

今年の戴帽生は、上伊那を中心とした35人で、男性が7人、女性が28人となっています。

戴帽式を終えた学生は、今後、本格的な看護の学習を始めることになっていて、来年2月からは、上伊那の医療機関で実習を行う予定です。

全員がロウソクを受け取ると、看護の精神がうたわれた「ナイチンゲール誓詞」を朗読しました。

戴帽生を代表して、松川町の熊谷弘美さんは、「この先壁にぶつかって悩んだときは、ここで学んでいる知識、技術、心を磨き、それぞれが目指す看護師像に向けて努力したい」と、誓いを新たにしていました。 -

信大中原寮に園児招かれる

寮祭が行われている信州大学の中原寮に26日西箕輪保育園の園児が招かれました。

中原寮を訪れたのは、近くの西箕輪保育園の園児100人です。

信州大学の学生は、普段から保育園や小学校と交流しています。

す。

毎年1回、寮祭にあわせて子どもたちを招待していて、今回は、大学のグラウンドで栗やどんぐりなどの木の実探しをしました。

木の実は、寮生が前日にまいておいたもので、園児たちは、夢中になって探していました。

木の実拾いが終わると学生から園児に手作りのクッキーがプレゼントされました。

中原寮では、27日に寮祭のメインイベントとなる寮内開放が行われ、名物の豚の丸焼きが来場者にふるまわれます。 -

紙芝居を上演「たのしいかみしばい」

かみしばいの読み聞かせイベント、「たのしいかみしばい」が28日伊那市のタウンステーション伊那まちで行われました。

28日は伊那公民館の講座kamishibaiの会の受講者など10人が紙芝居を披露しました。

今回読んだ紙芝居は、世界30か国の会員が研究や交流を行っている紙芝居文化の会がすぐれた作品として選んだ作品だということです。

Kamishibaiの会は、紙芝居を楽しんでもらい、地域に紙芝居文化を広めようと今回初めてタウンステーション伊那まちでイベントを開きました。

会場には40種類ほどの紙芝居が展示され、自由に見ることができます。

Kamishibaiの会代表の奥村伸枝さんは、「良い紙芝居を良い演じ手として伝えられるようになりたい」と話していました。 -

上伊那茶道連盟 茶会

上伊那茶道連盟の茶会が28日伊那市の常円寺で開かれました。

この茶会は、茶道の表千家、裏千家、大日本茶道学会が2年に1回合同で開いています。

流派によって茶道具や手前の方法が違いますが、合同の茶会を開くことで茶道の普及と交流の場にしています。

表千家は、濃い抹茶を一つの器で数人が回しのみをする濃茶席という流儀でもてなしていました。

裏千家は、抹茶を椅子の席でいただく流儀で訪れた人たちをもてなしました。

大日本茶道学会は、抹茶を正座でいただく流儀でもてなしていました。

茶会に参加した人たちは、古式にのっとって行われる手前に触れながらゆったりとしたひと時をすごしている様子でした。

上伊那茶道連盟では、「日本独自の文化として、茶道を後世に継承していきたい」と話していました。 -

いなまちハッピーハロウィン

31日のハロウィンにあわせ、いなまちハッピーハロウィンが27日伊那市の中心商店街で行われ、家族連れなどでにぎわいました。

27日は、仮装した子供とその保護者などが参加し、ハロウィンを楽しみました。

いなまちハッピーハロウィンは、中心商店街の活性化にとりくむ伊那まちの再生やるじゃん会などが行っているものです。

スタンプラリーでは、指定された店舗に行くとお菓子がもらえるようになっていて、子どもたちはトリックオアトリートと言って店を周っていました。

他に仮装コンテストも行われ、魔女などの仮装をした子どもたちが商店街を練り歩きました。

ある参加者は、「ゆっくり商店街を歩くと、今まで知らなかった店を発見でき楽しかった」と話していました。 -

中央道で事故 39人病院搬送

27日午後0時35分頃、中央自動車道の駒ヶ根インターと伊那インター間の上り線で、大型トラックが観光バスに追突する事故がありました。

この事故により、バスの乗客など39人が伊那市と駒ケ根市の病人に搬送されました。

警察などの発表によりますと、27日、午後0時35分頃中央自動車道の上り線、伊那市小沢川の高架橋付近で、大型トラックが観光バスに追突する事故がありました。

バスは、大阪から軽井沢に向かう途中で乗客乗員合わせて40人が乗っていました。

この事故により、乗客など39人が伊那市と駒ケ根市の病院に搬送されましたが、いずれも怪我の程度は軽いということです。

事故当時、現場付近では別の場所で発生した事故により渋滞していて、徐行運転していたバスに後ろから来たトラックが追突したという事です。

警察ではこのトラックの運転していた東筑摩郡山形村の男を自動車運転過失傷害の容疑で現行犯逮捕しました。

この事故により、中央自動車道の上り線は、駒ケ根ICと伊那ICの間が、午後1時頃から午後7時40分まで通行止めとなりました。 -

まちじゅう美術館表彰式

園児が描いた絵を伊那市内の商店に飾るまちじゅう美術館の受賞者の表彰式が27日伊那商工会館で行われました。

式では向山公人会頭などから受賞者に賞状とトロフィーが手渡されました。

会頭賞には、竜西保育園のねつ ゆずきちゃん、竜南保育園のあみの せなくん、緑ヶ丘敬愛幼稚園のかわぐち れんくん、緑ヶ丘幼稚園のなとり はるかちゃん、手良保育園のうらの ゆうなちゃんが描いた5つの作品が選ばれました。

まちじゅう美術館は、園児の絵を通じて市街地の活性化を図ろうと伊那商工会議所が行っているものです。

今年は市内すべての保育園・幼稚園から665点の応募がありました。

集まったすべての作品は、11月1日から25日まで市内の商店など45店舗に飾られます。 -

伊澤修二記念音楽祭

伊那市高遠町出身で初代東京芸術大学校長の伊澤修二の功績を称える伊澤修二記念音楽祭が27日伊那市内で行われました。

第一部は高遠町文化体育館で行われ、750人ほどが訪れました。

伊澤修二記念音楽祭は毎年行われているもので、今年で26回目です。

第一部では高遠町の中学生や高校生らが合唱などを披露しました。

東京芸術大学の学生は、弦楽4重奏を披露し、来場者は思い思いの場所に座り演奏に耳を傾けていました。

東京芸術大学の佐野靖教授は「生徒たちのパフォーマンスから勇気をもらった。この音楽祭の記憶を大切にしてもらいたい」と話していました。

伊那文化会館で行われた第2部の模様は、11月にご覧のチャンネルで放送します。 -

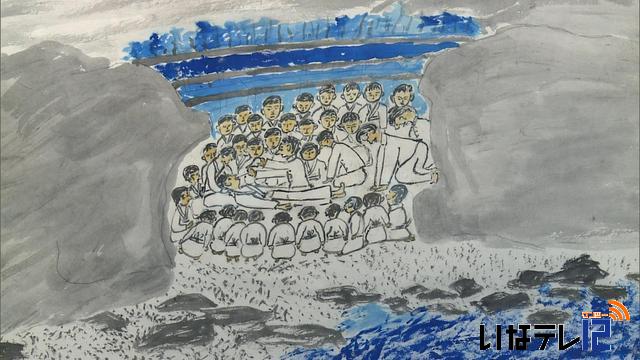

遭難事故の記憶を後世へ

1913年、大正2年に発生した中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳遭難事故を後世に伝えようと、当時の資料を展示した特別展が、27日から箕輪町郷土博物館で始まりました。

会場には、手記や新聞など当時の様子を伝える貴重な資料が並んでいます。

中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳遭難は、1913年、大正2年に当時の校長、生徒合わせて11人が暴風雨に遭い犠牲となったものです。

遭難事故から来年で100年を迎えることから、町では後世に伝えていこうと特別展を企画しました。

この絵(写真)は、青年会員として登山に参加した、有賀義計さんが昭和50年頃に老人福祉施設にいるときに描いたものです。

絵には当時の状況が添えられていて、一人目の犠牲者が出た時には「泣き出す子どもや大声を出す子どもがいて、まるで地獄絵図のようだった」と書かれています。

このほか、当時の登山で身に着けていた衣類なども展示されています。

会場を訪れたある男性は「雨や風が強くなってきたときに引き返すことを考えなかったのか、そんなことを思ってしまうが、頂上近くまでいけばあと少し頑張ろうと思うのが人の性。助かる方法があったのではないかと考えてしまう」と話していました。

特別展「中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳遭難」は11月18日まで、町郷土博物館で開かれていて、入館は無料です。

期間中には学芸員による展示解説も予定されています。 -

信州そば発祥の地をPR

「信州そば発祥の地」として伊那市をPRしようと、西箕輪の農業公園みはらしファームで、27日から新そば祭りが始まりました。

半券を購入すると3種類のハーフサイズのそばを食べ比べることができる「半そば食べ歩き」のイベントには、開始時間から長い列ができていました。

そばとツユだけのシンプルな「半せいろ」、味噌ベースのツユに辛味大根と焼き味噌をのせた「半行者」、松茸をのせた「半松茸そば」と、全て地元産の農産物を使ったそばがふるまわれました。

中には3種類すべてのそばを並べて味比べをしている人たちもいました。

県外から訪れたあるグループは「信州といえばそば。おいしいそばが食べられると思ってきてみた。いろんな種類のそばを食べ比べることができて良かった」と話していました。 -

伊那愛石会 水石展

天竜川水系の自然石を集めた伊那愛石会の第52回水石展が27日から伊那市の坂下公会堂で開かれます。

会場には、山などの風景を連想させる石や模様が浮き出たような石など32点が並んでいます。

伊那愛石会は、上伊那地域の60代を中心に18人の会員がいて、自慢の逸品を持ち寄っています。

天竜川水系の中でも三峰川は、石の種類も豊富で全国的にも有名な河川だということです。

会員が投票で各賞を決め、伊那ケーブルテレビ賞には、伊那市東春近の河野三千昭さんが出品した水溜石が選ばれました。

沢渡の天竜川で見つけた巣立真黒石と呼ばれる種類だということです。

この道40年以上という会長の中村章さんは、「気に入った石を探し当てた時の喜びはひとしお。山や岩、滝などを石の中に見つけ出し、連想して楽しんでほしい」と話しています。

伊那愛石会の水石展は、27日と28日の2日間、伊那市の坂下公会堂で入場無料で開かれます。 -

中尾歌舞伎 本番に向け衣装合わせ

11月4日の中尾歌舞伎秋季公演に向け23日は、出演する役者が、本番で着る衣装を身にまとい、伊那市長谷の中尾座で稽古を行いました

着付けを担当するのは、復活以来、20年以上にわたり裏方として舞台を支える地元の女性2人です。

初舞台となる役者に対しては、着る順番や帯の位置などを確認しながら衣装を着けていました。

秋季公演の演目は、「義経千本桜 鮨屋の段」です。

源平合戦に敗れた、平家の大将、平維盛をかくまった鮨屋を舞台に、親子関係などを描いた悲話です。

中尾歌舞伎は、江戸時代からの歴史がありますが、太平洋戦争中に一時途絶えました。

戦後、40年のときを経て、昭和61年に地域の若者が、お年寄りの指導を受けて復活させ、今年で27年になります。

中尾歌舞伎秋季定期公演は、11月4日に伊那市長谷の中尾座で開かれます。 -

竜西保育園で収穫祭

伊那市の竜西保育園で25日、収穫祭が行われ手づくりランタンに火が灯されました。

25日は、園児とその保護者の他、野菜作りでお世話になった地域のお年寄りなど260人が集まりました。

収穫祭では、手づくりのランタンに火が灯され、幻想的な雰囲気を味わっていました。 -

まほらいな市民大学同窓会総会

伊那市のまほらいな市民大学同窓会の総会が22日にいなっせで開かれました。

総会にはおよそ130人が出席しました。

まほらいな市民大学は、生涯学習の場として伊那市が開いているもので、その卒業生が同窓生として活動を行っています。

平成24年度の事業計画案では、一泊二日の研修旅行や、年3回会報を発行することなどが示され、了承されました。

平成24年度の予算はおよそ60万円となっています。

また、総会に合わせ、同好会の作品展示発表会が行われ、1年間の活動の成果、150点ほどが展示されました。 -

伊那小児童がカボチャの提灯づくり

伊那市の伊那小学校の児童が今日、27日に行われる「いなまちハッピーハロウィン」に向けカボチャの提灯を作りました。

25日は伊那小の4年生と5年生60人ほどが提灯を作りました。

カボチャの提灯150個が作られ、27日に中心商店街で行われるいなまちハッピーハロウィンで飾られます。

中心商店街のハロウィンは11年前に八幡町を中心に行われるようになり、現在は商店街の活性化に取り組んでいる伊那まちの再生やるじゃん会などが企画しています。

児童は、カボチャの中身を取り除き、思い思いの顔の形にくりぬいていました。

ある児童は、「手や服がべたべたになったけれどうまくできてたのしかった」と話していました。

いなまちハッピーハロウィンは27日に伊那北駅北広場などで行われます。

カボチャの提灯は全部で300個作られることになっていて、当日は午後5時に点灯式が行われます。

192/(木)