-

女性活躍を考えるイベント 開催

伊那市と伊那商工会議所が主催する「女子会プロジェクト委員会」は、女性活躍や生活と仕事の調和について考えるイベントを19日、市内の飲食店で開きました。

2人の子どもを育てながら女性活躍の研修を手掛ける株式会社デリィスの杉浦莉起さんが、「らしさを活かすリーダーリップ力」と題し話をしました。

杉浦さんは、「男女平等を訴える時代は過ぎている。経営戦略の中で女性の力が求められています」と話していました。

委員会が伊那商工会議所会員企業など360社291人に行ったアンケート調査によりますと、女性の活躍について「賛成」と答えた人は79%でしたが「自身が活躍したい」と回答した人は43.6%に留まっています。

働く場所で必要なことについては「出産・育児休暇のハンディとならない人事制度の導入」が17.4%と最も多くなっています。

イベントには、市内在住・在勤の女性およそ30人が参加し、杉浦さんの話に耳を傾けていました。 -

黒松仙醸 最高金賞受賞

伊那市高遠町の酒造メーカー仙醸で造られている日本酒「黒松仙醸 純米大吟醸プロトタイプ」が、全国規模の日本酒のコンテストで、グランプリに次ぐ最高金賞を受賞しました。

こちらが、最高金賞に選ばれた黒松仙醸 純米大吟醸プロトタイプです。

酒米ひとごこちを使っていて、深い甘みが感じられる日本酒だということです。

仙醸が出品した全国規模の日本酒のコンテスト「純米酒大賞2018」には、全国95蔵から237点が出品され、4つの部門ごとに審査が行われました。

純米大吟醸酒部門には63点が出品され、最高金賞には黒松仙醸を含む2点が選ばれました。

黒松仙醸 純米大吟醸プロトタイプは、一升瓶が税別3,300円、720mlが1,650円で販売されていて、仙醸や各酒販店などで購入できます。 -

写真集団アルプ作品展

上伊那を中心とした写真愛好家でつくる写真集団アルプの第14回山岳写真展が、伊那市のいなっせで開かれています。

会場には、40代から70代の会員15人の作品45点が並んでいます。

会員それぞれがテーマを決めて撮影していて、南アルプスや中央アルプスを中心に、遠くは北海道などにも足を運んでいる人もいます。

山の魅力を写真に収めようと1年を通して何度も撮影に出かけているということです。

写真集団アルプでは「地元の山岳写真を多く展示しているので山のすばらしさや美しさを感じてもらいたい」と話していました。

この写真展は、25日(日)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

加藤さん夫妻の石版画ワークショップ

伊那市美篶で石版画や油絵を描く加藤温子さんによる、石版画のワークショップが18日、伊那市高遠町の高遠美術館で開かれました。

この日のワークショップには4人が参加しました。

石版画は、厚い石灰岩の板に油性の鉛筆で絵を描いてしみこませ、水をはじく油の性質を利用して版を刷ります。

ワークショップでは、参加者が思い思いの絵を石版にえがいていました。

加藤さんと、夫で木彫作家の邦彦さんは愛知県出身で、ドイツで42年間芸術活動をし、去年伊那市美篶に移住しました。

現在美術館で、夫婦で作品展を開いていて、これに合わせてワークショップが企画されました。

参加した人たちが絵を描き終え、加藤さん夫妻のアトリエに移動すると、2人のドイツ時代の知人で石版画の刷師のクラウス・ヴァネリッツさんが作品を仕上げます。

現在日本には石版画を刷る技術を持った人がいないということです。

クラウスさんがローラーと機械を使って作品を完成させると、参加者から歓声があがっていました。

温子さんは「石版画という技術自体日本では知られていない。まずは多くの人にその魅力を知ってもらいたい」と話していました。 -

負担減らして安全に 介護リフト研修

重さ200キロまで持ち上げ、介護者の負担を軽減することができる「介護リフト」の研修会が18日、伊那市の介護センター花岡で開かれました。

介護施設の職員や作業療法士、看護師など、上伊那を中心に県内から32人が参加しました。

リフトは、介護の中でも負担が大きいベッドへの移動に使われる機器です。

釣り上げ式のものは、重さ200キロまで上げることができます。

ある参加者は「しっかりやってもらえば、機械よりも安心だと思います」と話していました。

介護の現場では重労働が多く、職員の離職率が高くなっているということです。

福祉用具プランナー研究ネットワーク「プラネット長野」は、環境の整備を進めることで、負担が少なく、安心・安全な介護環境をつくっていこうと、今回初めて研修会を企画しました。

あるスタッフは「介護の現場で重要なことはコミュニケーションです。少しでも負担を減らして会話を増やしてもらえる環境をつくっていきたいです」と話していました。 -

あるがままMizukiさんデビューショー

伊那市出身で今月11日にミニアルバム「OnNA(おんな)」をリリースした「あるがままMizuki」さんのデビュー記念ショーが17日に伊那市高遠町の高遠さくらホテルでおこなわれました。

あるがままMizukiさんは伊那市西春近出身の25歳です。

高遠高校卒業後、出産のため一度は歌手になる夢を諦めました。

しかし知人の紹介で上京し、4年間子育てをしながら歌のレッスンを受け11月11日にCDデビューしました。

あるがままさんのデビューミニアルバムは女心を歌った5曲を収録しています。

店頭での販売は現在のところありませんが、あるがさんの所属事務所から直接購入する事ができます。

Office.Sora 電話080-1252-3344

-

平沢の山の神神社 移設で最後の例祭

伊那市平沢の山の神神社が砂防事業で来年近くに移設されることになり、18日は、今の場所での最後の例祭が行われました。

伊那市神社誌によりますと、山の神神社は、創立年代不詳の相当に古い神社で、市内14区の共有林の守り神です。

毎年14の区が回り番で例祭を行っていて今年は、日影区が当番です。

18日は、14区の区長らが参列し、この場所での最後の例祭が行われました。

神社の移設は、隣を流れる南沢の砂防事業によるもので、12月頃から周辺の工事が始まります。

移設先は、今の場所から数百メートル西に上ったところで、今の社は、解体され来年春に移築される計画です。

日影区の中村健一区長は、「この場所で行う平成最後の例祭になった。」と話していました。 -

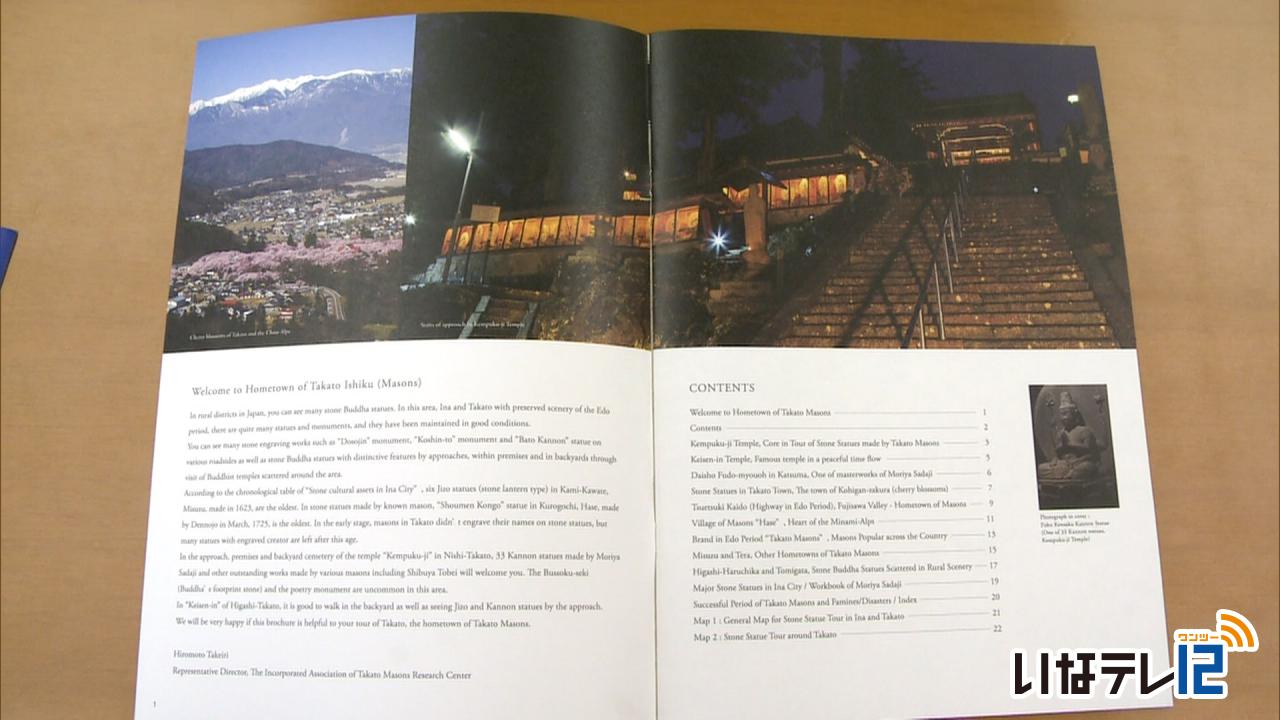

高遠石工英語版冊子 作成

伊那市は、高遠町を中心に市内の高遠石工の石仏を紹介した巡礼ガイドの英語版を作成しました。

英語版巡礼ガイドは、日本語版と同じA4サイズで、日本語で書かれている内容を英訳したものです。

高遠石工の作品を世界に広めていこうと、2,000部印刷されました。

-

旧伊那消防署 商工業の振興に利用へ

伊那市は、荒井の旧伊那消防署の庁舎後利用ついて、商工業振興のための場所として大規模改修する方針を、19日に示しました。

19日は、伊那市定例記者会見が市役所で開かれ、市長が概要について説明しました。

昭和49年に建設された旧伊那消防署の庁舎は、上伊那広域消防本部の発足に伴い新庁舎が建設され、平成27年3月から使われなくなっていました。

白鳥市長は、施設の後利用について「サテライトオフィスや市民が活用できる多目的スペースとして改修していきたい」と話しました。

市では、26日から始まる12月定例会に、設計費用923万円を補正予算案として計上しています。 -

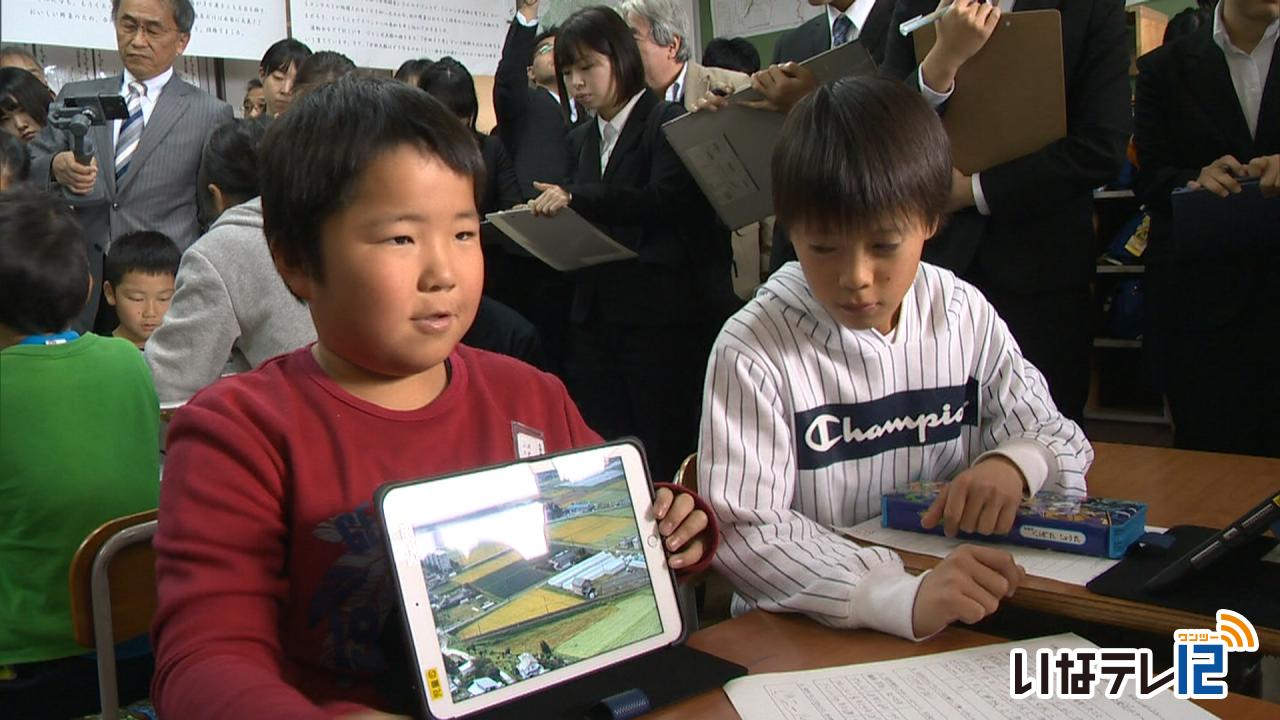

西春近南小でICT公開授業

伊那市内の小中学校が取り組んでいる情報通信技術ICTを活用した公開授業が19日、行われました。

公開授業は、未来の教育を見据え機器の活用や学習の取り組みを見てもらおうと市内の学校教諭でつくる伊那市小中学校情報委員会が開いたものです。

19日は、西春近南小学校・長谷小学校・伊那中学校の3校で公開授業が行われました。

このうち、西春近南小学校では4年生が、小型無人機ドローンで学校の上空から撮影した画像を使って授業を行いました。

4年生は、地域について学習をしていて今日はグループに分かれ、タブレット端末を使い、地域の土地利用や特色などを調べ意見を出しました。

授業には、信州大学教育学部も協力しています。

画像は教育学部の東原義訓教授が今年の3月から毎月1回撮影したものです。

児童は、農業ハウスの変化や畑の移り変わりなど気づいた事を発表していました。

4年生は今後、更に調査し地域への理解を深めていくということです。

伊那市の小中学校では平成26年度からICT教育に取り組んでいます。

伊那市小中学校情報委員会では、さらにICT教育を進めていきたいとしています。

-

伊那市御園の男性がコンバインの下敷きに

18日午前9時ころ伊那市御園の男性がコンバインの下敷きになる重傷労災事故が発生しました。

伊那警察署の発表によりますと重傷を負ったのは伊那市御園の

農業、田畑毅さん49歳です。

田畑さんはコンバインの下にもぐりこみ整備をしていたところ

コンバインが動き出し下敷きになったということです。

肋骨などを折る大けがを負い市内の病院に運ばれましたが命に別状はないということです。

伊那署によりますと田畑さんはコンバインのエンジンをかけた

状態で整備をしていたということで、動き出した原因などについて調べを進めています。

-

自動運転・ドローン・AI 複合実証実験

伊那市が進めるバスの自動運転サービスとドローン物流、AIを使った自動配車タクシーの複合連携実証実験が18日、伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷で行われました。

実験は道の駅を会場に行われました。

最初にスマートフォンのアプリからタクシーに予約が入り、予約データを受けたAIがタクシーの配車をします。

AIからの配車データを受け取ったタクシーが、予約のあった非持山に向け道の駅を出発しました。

タクシーが出発した後、道の駅には自動運転バスが到着します。

バスには乗客と一緒に商品が載せられていて、その商品がドローンへと積み込まれます。

ドローンは荷を積んで飛び立ちます。

そこに、AI自動配車タクシーを利用した人たちが道の駅に到着し、自動運転バスに乗り込みました。

一連の実験は、中山間地域での交通弱者支援や買い物支援などを目指す伊那市が全国で初めて複合的に行ったものです。

白鳥孝市長は「中山間地域を抱える伊那市にとって、画期的なシステムになると思う」と話していました。

今回初めて実験が行われたAI自動配車タクシーは、早ければ3年後の導入を目指しています。

利用した人は「スマートフォンを使うことができる人なら誰でも簡単にできると思う」と話していました。

伊那市では今回の結果を検証し、それぞれのサービス導入に向けて今後も実験を続けていくとしています。 -

上伊那完全優勝で5連覇達成

17日と18日にわたって行われた県縦断駅伝で、上伊那は、見事5連覇を達成しました。

2位のオール諏訪を7分以上引き離しての圧勝でした。

18日のフィニッシュとなる飯田市の飯田合同庁舎。

上伊那のアンカー大倉孝典選手がトップで飛び込みました。

2日間の通算タイムは、11時間41分22秒。

初日に続き、今日もトップでゴールした上伊那は、2位のオール諏訪に7分以上の大差をつけての完全優勝で、見事5連覇を達成、優勝回数も最多の38に伸ばしました。

大会2日目の18日は、午前8時に松本城をスタートしました。

17区から18区にタスキをつなぐ伊那中継点は、地元上伊那を応援しようと多くの人がかけつけました。

17区は、上伊那・諏訪の主将対決で、10時半過ぎ、オール諏訪の主将牛山選手とデッドヒートを繰り広げた上伊那の主将高梨選手がほぼ同時のタスキリレーでした。

いったんは、先頭をオール諏訪に譲ったものの、20区で区間優勝した箕輪中学校の山川選手、21区の宮下選手の力走でトップを奪い返し、アンカーの大蔵選手が午後1時15分ごろ、2日目のフィニッシュとなる飯田市の飯田合同庁舎にトップでゴールし、完全優勝での5連覇達成となりました。

2位は、オール諏訪

3位は、長野市

4位は、飯田下伊那

5位は、上田東御小県

でした。 -

伊那女声コーラス24日に演奏会

伊那市の女性を中心につくる伊那女声コーラスのメンバーは24日に開かれる演奏会に向けて練習に励んでいます。

1日はメンバー30人ほどが演奏会に向け、伊那市の坂下公会堂で練習をおこないました。

22回目となる今回の演奏会は「弦と声ともにうたう」をテーマにヴァイオリンとチェロに合わせ合唱を披露します。

クラシックの喜歌劇や、枕草子にメロディーをつけたものなど11曲を披露する予定です。

伊那女声コーラスは昭和36年に発足し、創立以来58年となります。メンバーは40代から80代の女性およそ30人で発声や歌詞を大切に練習をしています。

演奏会は24日土曜日午後2時から伊那市のいなっせニシザワホールで開かれ入場料は500円です(高校生以下無料)。

-

県縦1日目 上伊那1位でゴール

県内15チームが出場する第67回長野県縦断駅伝が17日と18日の2日間の日程で始まりました。

5連覇の期待がかかる上伊那は、初日、2位の松本市に3分31秒差をつけ1位でゴールしました。

初日の17日は、長野市の信毎長野本社前を午前8時30分にスタートしました。

17日は、岡谷市役所までの12区間、118.4キロをたすきでつなぎます。

序盤3位につけた上伊那ですが、4区の桃澤大祐選手が区間新記録となる47分4秒でトップに立ちます。

その後はトップをキープし、初日のフィニッシュとなる岡谷市役所に1位でゴールしました。

総合タイムは2位の松本市と3分31秒の差をつける6時間26分26秒でした。

2位は松本市、3位が長野市、4位は全諏訪、5位は飯田下伊那でした。

18日は、松本市の松本城公園から飯田合同庁舎までの10区間、98.5キロをタスキでつなぎます。

伊那の中継点は、山寺の長野ダイハツ販売伊那店前で、午前10時半ころ先頭のランナーが通過する予定です。

2日目のフィニッシュは飯田合同庁舎で、トップは午後1時頃ゴールする予定です。

-

郷土ゆかりの作家の作品展

上伊那教育会が所蔵する伊那谷ゆかりの作家の作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」が17日から伊那市創造館で始まりました。

今回は「野鳥が描かれている日本画」をテーマに、8人の作家の作品11点と、関係する資料が展示されています。

こちらは1872年生まれ伊那市小沢出身の日本画家小坂芝田の作品です。

2羽の鴨が着水する様子が描かれています。

それぞれの作品の近くには、描かれている鳥の写真も展示されています。

写真は、上伊那教育会が編纂し今年6月に刊行された上伊那誌自然篇改訂増補版のために撮影されたものです。

このほか、題材になっている鳥のはく製も展示されています。

この展示会は、12月2日まで伊那市創造館で開かれています。

-

郷土を学ぶ中学生の発表会

伊那青年会議所は、今年度、地域の歴史や文化を学ぶ中学生を応援しています。

16日は伊那商工会館で発表会が開かれ、伊那市と箕輪町の中学生が授業や部活での取り組みを発表しました。

16日は、伊那中学校3年3組と長谷中学校2年生、箕輪中学校古田人形部の生徒が発表をしました。

伊那中3年3組は、9月に中心市街地の交流人口700人を目指し「勘太郎」をテーマに行ったイベント、伊那フェスについて発表しました。

長谷中2年生は、中尾歌舞伎を応援する「中尾歌舞伎ファンクラブ」の活動について紹介し、オリジナルグッズを披露しました。

箕輪中古田人形部は、古田人形芝居の歴史や、人形の動かし方などを紹介しました。

お互いの発表を聞いた中学生は「活動をPRすることが地域の伝統を守る一つの方法になることが分かり、参考になった」などと感想を発表していました。

この発表会は、地域の歴史や伝統文化を学ぶことで、中学生に地域に愛着を持ってもらおうと伊那青年会議所が今回初めて行ったものです。

伊那青年会議所の網野俊輔理事長は、「みなさんが大人になっても地域を盛り上げる活動にかかわっていってほしい」と話していました。

-

エースドッジ上伊那地区予選会

小学3年生から6年生を対象にしたエースドッジボール大会が、伊那市の伊那市民体育館で17日に開かれました。

大会には上伊那の6校から9チームが出場しました。

エースドッジボールは選手16人のうち一人がエースとなり、エースが当てられると負けるルールです。

大会は、長野県知事杯第28回長野県エースドッジボール大会の上伊那地区予選会と、長野日報社杯の上伊那地区予選会を兼ねて開かれました。

小学3年生から6年生まで学年ごと総当たりでリーグ戦を行い優勝を決めます。

主催した県エースドッジボール協会では「子ども達には団結力とチームワークを養ってもらいたい」と話していました。

大会の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では5年生の部で伊那小学校が優勝し、12月2日に岡谷市で開かれる県大会に出場します。

-

AIでタクシー自動配車

伊那市はAIによるタクシーの自動配車システムの実証実験を18日に伊那市長谷で実施します。

16日は白鳥孝市長やシステムを開発した企業の担当者が市役所で会見を開き、事業の概要を説明しました。

行う実験は、乗り合いタクシーの自動配車システムです。

AIによるシステムを導入する事で、よりニーズに合った運行が行え、利用者はルートや運行時間に関係なく予約ができ、タクシーに近い「ドアtoドア」の感覚で利用できるという事です。

乗り合いタクシーを活用する事で、将来的には運賃もバスに近い金額に抑える事が見込めるという事です。

実験は18日に伊那市長谷の非持山地区の住民を対象に行なわれます。

今後はより長期間の実験を行い、早くて3年後には地域公共交通の手段の一つとして導入をしたいとしています。

-

ビストロなかしょく 開店

空き店舗が目立っていた伊那市駅北側の一角を復活させよと上伊那の飲食店でつくる若者のグループが活動をしています。

15日活動の成果を目に見える形にしようと1店目となる飲食店「ビストロなかしょく中央商店街食堂」がオープンしました。

開店まで30分前の午後4時半です。

店内では店のオーナーの八木択真さんやシェフの中塚昭如さんが準備に追われていました。

店があるのは、伊那市駅から徒歩1分ほどの場所です。

昭和20年代に建てられた建物の中で居酒屋等8軒が営業していました。

しかし、昭和50年頃から徐々に店じまいをしていったという事です。

近くの精肉店の店主も新たな店のオープンに期待をよせています。

上伊那の飲食店主らでつくる一般社団法人アスタルプロジェクトは空き店舗をリフォームし、観光客を呼びこもうと、この一角の再生を始めました。

その最初の店となるのが「ビストロなかしょく」です。

午後5時、初日の営業が始まりました。

外装には昔の看板が残されています。

宮田で養殖された信州サーモンのカルパッチョや、上伊那で作られたバルサミコ酢のソースをかけたフォアグラのソテーなど、地元産の食材と酒にこだわり提供しています。

来年春までには、串揚げ屋など、4店舗が開店する予定です。

「ビストロなかしょく」は午後5時からの営業で、日曜日と月曜日が定休日です。

-

伊那北高校フィールドワーク

地域の課題をテーマに総合的な学習をしている伊那市の伊那北高校の1年生は、16日、現地に出向いて聞き取り調査をするフィールドワークを行いました。

伊那市長谷の中尾座では、中尾歌舞伎保存会の松田元伸さんから聞き取り調査を行いました。

文化伝承をフィールドワークのテーマに選んだ29人は、場面転換をするための回り舞台や楽屋を見学しました。

伊那北高校の1年生は地域の課題をテーマに総合的な学習を行っています。

フィールドワークを行うのは今回が初めてで、今日は人口流出、自然と災害、環境・森林保全など7つのテーマ別に調査を行いました。

生徒らは芝居で着る衣装やかつらも身につけて体験していました。

伊那市の中心市街地です。ここではシャッター街をテーマに選んだ生徒が、街を歩いて店の様子を調査しました。

1年生は来月、地元企業から講師を招きパネルディスカッションを行うほか、来年2月には学習のまとめとして課題発表会を開く予定です。

-

伊那能 出張講座

17日に伊那市の伊那文化会館で開かれる「第27回伊那能」を前に、小学生を対象にした出張講座が東春近小学校で16日に開かれました。

伊那能に出演する能楽師や狂言師が東春近小学校を訪れ、演目を披露しました。

出張講座は、小学生に日本の伝統芸能に触れてもらおうと伊那能実行委員会が初めて開いたものです。

能楽師の坂井音隆さんが、能の表現方法を説明しました。

能は言葉ではなく動きで感情を表現するという事で、悲しい感情を表す仕草を全員で体験しました。

坂井さんは「想像力を働かせて登場人物の心の動きを読み取りながら鑑賞しましょう」とアドバイスしていました。

伊那能実行員会では「能楽を身近に触れながら楽しさや奥深さを知ってもらいたい」と話していました。

-

年金委員 功労者表彰

長年にわたり企業などで年金委員として指導や相談にあたった3人が、日本年金機構理事長表彰と理事表彰を受賞しました。

15日は伊那市内で表彰式が行われました。

伊那商工会議所の伊藤正さんは、日本年金機構理事長表彰を受賞しました

辰野町商工会の守山正孝さんと宮田村のタカノ株式会社の高嶋厚さんは理事表彰を受賞しました。

表彰は、11月の年金月間に合わせて毎年行われています。

受賞者を代表して伊藤さんは「今後もそれぞれの職場で年金事業の円滑な推進のためより一層努力していきたい」と話していました。

年金委員は、各企業や事業所などで、厚生年金や国民年金などの事務担当として相談や助言などを行う人です。

伊那年金事務所には上伊那8市町村の企業などからおよそ430人が年金委員となっています。 -

大萱の里で不審者侵入訓練

伊那市西箕輪の障害者支援施設「大萱の里」で、14日、不審者が侵入したとの想定で訓練が行われました。

伊那警察署の署員が扮する刃物を持った不審者が、施設の中に入ってきました。

利用者が注意を促し、職員が不審者をなだめに入ります。不審者は錯乱した様子で声を上げ刃物を振り回します。他の職員数人が駆け付け、サスマタで抑えにかかりました。

この訓練は、神奈川県相模原市で起きた障害者施設での殺人事件を受けて、大萱の里が、伊那警察署の協力を得て、3年前から毎年行っています。

大萱の里では、現在53人の長期入所者がいるほか、ショートステイを受け入れています。

対応訓練は、施設利用者も見学しました。

伊那署の署員は、「不審者の侵入から取り押さえるまで4分間でした。この時間にはまだ警察は到着していません。通報から警察官の到着までどう対応するかが大切です」と訓練を講評しました。

-

市内の小中学校にエアコン設置 14億円可決

伊那市議会臨時会が15日開かれ、市内の小中学校の教室へのエアコン設置に関する補正予算案が提出され、可決されました。

この日は、伊那市議会臨時会が開かれ、市側から市内の小中学校のエアコン設置に関する約14億3,100万円の補正予算案が提出され、全会一致で可決されました。これは国の補正予算が成立したことに伴うものです。

市内の全小学校15校の275教室と全中学校6校の145教室の、合わせて420室にエアコンが設置されます。普通教室はすべて、特別教室は必要に応じて設置されます。

伊那市では来年の夏に間に合うよう整備を進めていくとしています。

-

サクラコマ・ダルマ合格祈願

伊那市内の製造業などでつくるご当地お土産プロジェクトチームが開発した「サクラコマ」の合格祈願が15日、伊那市高遠町の弘妙寺で行われました。

この日は、プロジェクトチームのメンバーが弘妙寺を訪れ、田中勲雄住職のお経に合わせて合格祈願をしました。

サクラコマは、“完全地産の最終製品を生み出すこと”を目的に2012年に発足したご当地お土産プロジェクトチームが、2013年2月に完成させたものです。

回すと桜の花びらが開くコマで受験生にとって縁起がいいことから、毎年合格祈願を行い販売しています。

プロジェクトチームのリーダーで㈲スワニーの橋爪良博社長は「去年はSNSに『合格した』と載せている人がいて嬉しかった。受験生に応援の気持ちが届くよう祈念した」と話していました。

またこの日は、プロジェクトに参加している高遠さくらホテルの「高遠さくら咲くダルマ」の合格祈願も行われました。

サクラコマと高遠さくら咲くダルマの販売は、16日から高遠さくらホテルなどで行われます。

サクラコマは1個1,000円、だるまは小が1,000円、中が1,500円となっています。 -

西箕輪の五差路に花壇

伊那市西箕輪の地域住民と西箕輪中学校の生徒は、地元の景観を良くしようと、学校近くの五差路に花壇を作り、球根や苗木を植えました。

花壇は、西箕輪ふるさと景観住民協定者会と西箕輪地域協議会の会員が10月に整備をして作りました。

丸太で花壇の枠を作り、ハナモモとツツジの苗木を植えました。

14日は西箕輪中学校緑化委員会の生徒22人が、チューリップの球根を植えました。

整備事業は、伊那市からの補助金を活用して行われました。

西箕輪ふるさと景観住民協定者会によりますと、この場所は平成22年まで地下道があったということです。

その後、五差路に信号機がつけられ人が通れるようになりましたが、この場所に手は入らず草が生い茂っていたということです。

県道があり交通量が多く、近くのみはらしファームに県外から来る人も多いことから景観を良くしようと今回花壇づくりが行われました。

今後は、西箕輪中学校の緑化委員会が草取りや花の水やりを行うということです。 -

白鳥氏 当選から一夜明けて

任期満了に伴い、13日告示された箕輪町長選挙は、現職の白鳥政徳さんが無投票で2期目の当選を果たしました。

一夜明け、白鳥さんは「これから4年間が勝負の年になる」と今後の意気込みを話していました。

13日は、松島の選挙事務所に支持者130人が集まり白鳥さんの当選を祝いました。

一夜明けた14日は、当選祝いに訪れる来客の対応に追われていました。

白鳥さんは朝、5時に起床して新聞に目を通し日課としているブログの更新をしたということです。

当選から一夜明け白鳥さんは2期目に向け「やらなければいけない事をこれから着実にやる。責任を感じている」と話していました。

白鳥さんは、「今まで手があまり入っていなかった農業・工業・観光についても結果を出していきたい」と話していました。

白鳥さんは29日に初登庁し2期目をスタートさせます。

-

高校再編 中高生の声取り入れへ

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、より広く意見を集めるため、中高生を対象にした地域懇談会を開く考えを、13日に示しました。

上伊那地域の高校再編について検討を進める、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会の会議が13日にいなっせで開かれ、中高生を対象にした懇談会を開催するとした案が示されました。

再編に関係する世代の意見を反映させようと開催するもので、上伊那地域の中学校15校・高校8校の生徒会長と参加希望生徒50人程度を予定しています。

委員同席のもと、参加者を中心に意見を交わすワークショップ方式で行う計画です。

またこの日は、より議論を深めるため会議の回数を予定より3回増やすとした今後のスケジュールも示されました。

今年度中に再編案をまとめる予定でしたが、年度をまたいで検討をする可能性もあるとしています。

高校再編の検討の延長については、今後、上伊那広域連合の正副連合長会に諮るということです。 -

地域活性化イベント「リアル脱出ルーム」

伊那商工会議所青年部による地域活性化イベント「リアル脱出ルーム とある部屋からの脱出」が今月17日と18日に伊那市の

いなっせで開かれます。

1日に伊那商工会議所青年部が記者会見を開きイベントの概要について説明しました。

このイベントは5、6人のグループ別に、いなっせ内の施錠された室内で謎解きをして鍵を手に入れ制限時間内に部屋から脱出するものです。

使われる部屋は4部屋あり難易度別にレベル1からレベル4に分かれています。

レベル1と2は制限時間が15分で入場料は1人1回600円。

レベル3と4は制限時間が25分1人1回900円で前売り券はそれぞれ100円引きとなっています。

伊那商工会議所青年部では「中心市街地の大型施設を使い地域活性化につなげていきたい。」と話しています。

288/(木)