-

伊那市とKDDIがドローン・5G連携協定

伊那市と大手通信会社KDDI株式会社は、ドローンと第5世代移動通信システム・5Gの利活用に向けた連携協定を、17日、締結しました。2020年の実用を目指す5Gは大容量通信が可能となり、観光や移住定住への活用にも期待がかかります。

スマートフォンで撮影している画面上にドアが現れ、動きながらドアをくぐると、画面上では新宿御苑や大阪の街に移動し、360度の映像の中で歩き回ることができます。

これは、AR・拡張現実の技術です。

望遠鏡のようなゴーグルを覗くと、360度の3D映像が楽しめるこちらは、VR・仮想現実の技術です。

どちらも、大容量の画像を必要とするため、5Gと親和性の高い技術です。

17日KDDIが、伊那市役所で5G活用のデモンストレーションを行い、白鳥孝市長らが体験しました。

-

高遠中と高遠高校サッカー部 合同練習

伊那市の高遠高校と高遠中学校のサッカー部は、中・高の連携を深めていこうと合同練習を高遠町文化体育館で14日行いました。

練習には高校生8人と中学生7人が参加し、パスやドリブルなどの基礎を行いました。

高遠高校と高遠中学校のサッカー部の合同練習は3年間行われています。

中学生はこれから必要な技術を学び、高校生は教える事でサッカーに対する理解を深めていこうと行われています。

練習ではグループ毎に分かれ、パス回しや、ドリブル競走などをしました。

高遠高校と高遠中学校はサッカー部の他に、野球部やバスケットボール部でも同様な交流を行っています。

-

高遠焼 登り窯で窯出し

伊那市高遠町勝間にある白山登り窯で16日焼きあがった高遠焼の窯出し作業が行われました。

16日は、高遠焼の陶芸家・浦野真吾さんが登り窯の中から作品を取り出していました。

今年は4百点の茶碗や花瓶などを焼きあげました。

浦野さんは、「窯の温度や灰などにより作品の出来は明けてみるまで分からないが、登り窯ならではの風合いのある物が焼ける」と言います。

登り窯は幅が3メートルで斜面に沿って4段あります。

去年の大晦日に火を入れ、4日間温度が一定になるよう番をして焼きました。

窯出しは19日頃まで行われます。

-

高遠 桜の開花予想4/3

民間気象情報会社・ウェザーニューズは、1回目の今年の桜の開花予想を16日に発表しました。高遠城址公園の開花は4月3日の予想となっています。

ウェザーニューズが発表した予想によりますと、伊那市高遠町の高遠城址公園の桜の開花は4月3日、満開は9日となっています。

去年は、過去最速の4月1日に開花し満開は4月5日でした。

第2回開花予想は2月14日の予定です。

-

オスプレイ訓練中止など申し入れ

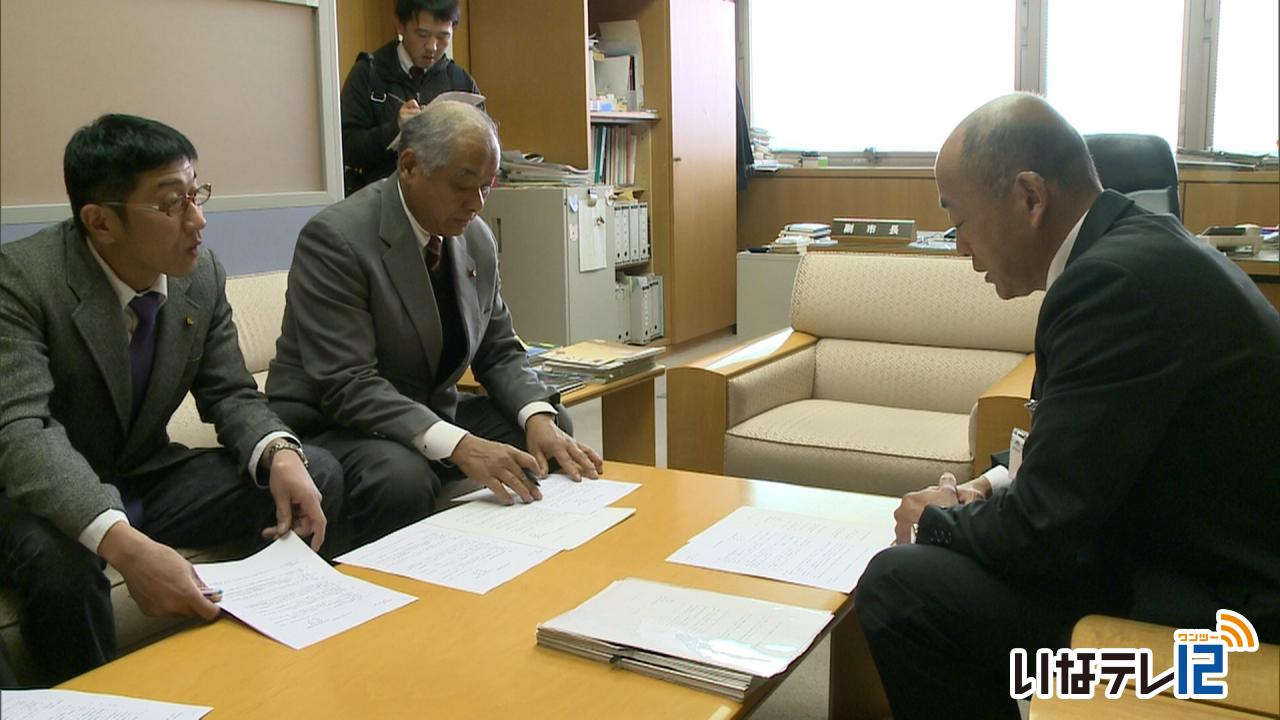

伊那市議会の共産党議員らは、上伊那地域の上空でオスプレイとみられる飛行体の目撃情報が寄せられていることについて、飛行訓練の中止などを、15日に伊那市に申し入れました。

この日は共産党市議団3人が市役所を訪れ、城取誠総務部長に申し入れをしました。

今月に入り、飯田市や箕輪町の上空で米軍のオスプレイと見られる飛行体が目撃されたとする新聞記事が掲載されたことを受け申し入れをしました。

内容は、飛行ルートの情報公開や、オスプレイの飛行訓練の中止などを求めるものです。

伊那市では「長野県内の市長会と歩調を合わせて対応を考えていきたい」としています。 -

質の向上へ 伊那市議員研修会

伊那市議会は、議員の一般質問の質を高めようと15日に市役所で研修会を開きました。

地方議会総合研究所の廣瀬和彦さんが、一般質問の手法について説明しました。

議会の開会前に、一般質問の要旨を記入する通告書について、伊那市議会では質問内容のほとんどを文書にしています。

これについて廣瀬さんは「全部文書にするのもいいですが、答弁書をもらわないといけません。相手は質問の内容を知っているのに、こちらは答弁の内容がわからないのでは立場が不利になってしまいます」と話していました。

また、一問一答方式についての注意点として「話題になっている事案の質問は集中しやすいです。同じことを繰り返し聞いても同じ答えが返ってくるだけなので、質問を削って、ほかの質問に時間を割くのもテクニックです」と話していました。

黒河内浩議長は「議員の質を高めることが、議会の魅力づくりにもつながる」と話していました。

研修会は、2018年4月に新しい議員が8人加わったことから、より質の高い議会にしていこうと開かれたものです。 -

引持の獅子舞

伊那市高遠町引持に伝わる伝統の獅子舞が地域住民に披露され、集まった人たちが家内安全や五穀豊穣を願いました。

引持の獅子舞は、かつて、朝まで飲み明かしながら日の出を待って地区の安泰を願う「お日待ち」の行事で行われていたということです。

獅子とひょっとこが一組となって舞い、部屋の四隅の厄を払います。

獅子が体についたノミを食べるユニークなしぐさもありました。

引持の獅子舞は、30代から60代までの17人でつくる引持獅子舞保存会が行っています。

会場には地域住民41人が集まり、今年一年の家内安全などを願いました。

-

高遠町地区で成人式

2日は、高遠町地区の成人式が高遠さくらホテルで行われました。

高遠町地区では、男性30人、女性21人の合わせて51人が成人を迎え、式には48人が出席しました。

スーツや晴れ着姿の新成人たちは恩師や友人との再会を喜んでいました。

主催した高遠町公民館の原和男館長は、「高遠の歴史や文化を自信と誇りにして故郷の地域振興に尽力してほしい」と式辞を述べました。

新成人を代表して伊藤柊さんは「成人としての自覚を新たにし、信頼される人間となるよう努め郷土の発展のために努力したい」と決意を述べました。

式では、高遠太鼓が披露され、中学時代に太鼓を学んだ新成人たちも参加して太鼓を打ち鳴らしていました。

-

地元の酒米使った新酒PR

地元上伊那産の酒米を使って酒造りを行う伊那市内の酒蔵2社や酒米の生産者が、7日夜、新酒のPRを行いました。

この日は伊那市狐島のJA上伊那本所で、生産者やJA職員らおよそ70人が新酒を味わいました。

今回完成した新酒は、宮島酒店の「艶三郎」や「第六天」など4種類と、仙醸の「黒松仙醸・純米大吟醸」など4種類です。

2つの酒蔵は、荒井や御園、西箕輪、高遠町山室などで、それぞれ酒米を栽培しています。

参加した生産者らは、新酒を味わいながら、お互いに労をねぎらっていました。

ある参加者は「酒の味はイマイチわからないけれど、どれも特徴があって、どれも美味しい」と話していました。

この日は記者会見も開かれ、関係者らが地元の酒米で造った新酒をPRしていました。

御子柴茂樹組合長は「地産地消、地元の酒米を使った美味しいお酒をみなさんに楽しんでもらいたい」と話していました。

宮島酒店の宮島敏社長は「お酒で米の美味しさを、お米でお酒の美味しさを伝えられるような良い循環をつくっていきたい」と話していました。

仙醸の黒河内貴社長は「伊那産のお米の美味しさを、お酒を通じて多くの人に知ってもらえるよう努力していきたい」と話していました。

日本酒は、それぞれの酒蔵のほか、上伊那地域の酒販店で購入することができます。 -

高遠焼 白山登り窯で年に1度の火入れ

伊那市高遠町に伝わる高遠焼の窯「白山登り窯」で、年に1回の窯焼きが、12月31日から1月3日まで行われました。

31は、高遠焼の陶芸家浦野真吾さんと親族が窯に薪をくべていました。

白山登り窯は、1,000点以上の作品を同時に焼くことができ、火入れは年に1度この時期に行われます。

湯のみやご飯茶碗、花器や壺など大小合わせておよそ400点を焼きました。

幅3メートルで、山の斜面に沿って4段に連なり熱が下から上に上がっていくようになっています。

窯の中の温度は340度ほどで、最高で1,200度まで上がるということです。

今年は、浦野さんの息子で小学5年生の瑛正君も作業を手伝いました。

高遠焼は、元々高遠城に水をひくための土管を作ったのが始まりとされ、およそ200年以上の歴史があります。

3日まで夜通しで薪を足して温度調節し焼き上げたということで、1月中旬に取り出すことにしています。 -

高遠町公民館 そば打ち講座

伊那市高遠町公民館は手作りのそばで年越しをしてもらおうと、高遠閣でそば打ち講座を12日、開きました。

そば打ち講座は、高遠町公民館の人気の講座で、今年は伊那市を中心に22人が参加しました。

高遠そば・そば打ち愛好会のメンバー6人が講師を務め、参加者が技術を学びました。

愛好会は、この講座を受講した人たちで集まるグループで、代表の倉澤成子さんが実演をしました。

倉澤さんは、「そばを伸ばす時は、厚さを一定にすることが大切です」とアドバイスをしていました。

高遠町公民館によりますとこれまでの受講者の中には高遠町内でそば店を開いた人が数人いるということです。

そば打ち講座は、来年の1月18日まであと2回を予定していて、最終日には修了証が贈られることになっています。

-

ドローン物流 河川上空飛行へ協定

買い物弱者支援など地域課題の解決に向けて、3年後の実用化を目指すドローンを活用した物流事業で伊那市は、天竜川と三峰川の上空を飛行するための協定を、国・長野県と締結しました。

18日は市役所で調印式が行われました。

協定は、天竜川と三峰川の上空を飛行ルートとして物流事業を行うためのものです。

伊那市と河川を管理する天竜川上流河川事務所、三峰川総合開発工事事務所、天竜川ダム統合管理事務所、伊那建設事務所の5者が協定書に調印しました。 -

満光寺で松が冬の装い「雪吊り」

伊那市高遠町の満光寺で、松の枝を雪から守る冬の風物詩・雪吊りが行われました。

満光寺の境内では、箕輪町の小池造園が縄を張って枝を守る雪吊りの作業を行っていました。

一目見ると極楽に行けるといわれる極楽の松には3本の支柱を立て守ります。

景観的な美しさとともに、枝を守るための実用性を兼ね備えているということです。

-

高遠藩主に提供『殿様御膳』 味わう

1845年に高遠藩主・内藤頼寧(ないとうよりやす)が食べた料理を再現した「殿様御膳」の一般向けの提供が11日から伊那市高遠町の農家食堂こかげで始まりました。

この日は殿様御膳を予約した9人が店を訪れました。

ぶりの照り焼きやマグロの刺身、エビや松茸など豪華な料理が、当時の文献を元にした味付けで提供されました。

味わった人たちは「当時のお殿様の食事を再現してもらえて、味わうことができてとてもありがたい」「現代の食事が濃い味付けが多いので少し薄味に感じるが、素材の味を感じることができるし、その当時をイメージしながら食べています」などと話していました。

江戸時代に行われた参勤交代で、高遠藩の藩主らは御堂垣外宿を通って江戸と高遠を行き来していたと言われています。

再現された殿様御膳は、1845年8月29日に江戸から帰ってきた高遠藩主・内藤頼寧が食べたとされる料理です。

スタッフの1人が現在も残る本陣跡に住んでいて、当時の御用書きを見つけたことから、殿様に提供した味を再現しました。

藤澤宗子代表は「当時の味をつないでいく意味でもいろんな人に味わってもらうことができてうれしいし、『素材の味を感じることができる』と言ってもらえて良かった」と話していました。

殿様御膳は1食7,000円で、予約のみの提供となります。

手間がかかるため、少人数での提供は予定していません。 -

地区防災計画策定へ 台殿でWS

伊那市は、災害時、各地区での具体的な防災活動を示した「地区防災計画」の作成を始めます。

7日はモデル地区となっている高遠町藤沢の台殿区で計画策定のためのワークショップが行われました。

7日は、台殿公民館でワークショップが行われ、地域住民7人が災害時の対応について話し合いました。

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科の阪本真由美准教授が講師を務めました。

地区防災計画は、災害が発生した際の「避難場所と避難ルート」「要支援者とその支援者」「救護・炊き出し等の担当者」「危険か所」など地域特性を盛り込み具体的な行動を示すものです。

住民は、発災時に避難の声かけをする担当者や避難場所、備蓄が必要なものを話し合っていました。

伊那市では市全域の対応をまとめた防災計画を策定していますが、地区ごとの詳しい対応が示されていないことから各地区での地区防災計画の策定を目指しています。

台殿区は住民のほとんどが土砂災害危険区域に住んでいる事や、高齢化が進んでいる事から今回モデル地区に選ばれました。

台殿区の地区防災計画は今年度中の策定を目指します。

伊那市では、来年度この取り組みを市内全域に広げていきたいとしています。

-

八十二高遠支店に感謝状

特殊詐欺被害を未然に防いだとして、伊那市高遠町の八十二銀行高遠支店に5日、伊那警察署から感謝状が贈られました。

この日は、伊那警察署の駒村公孝署長が八十二銀行高遠支店を訪れ、日戸淳支店長に感謝状を手渡しました。

11月15日、伊那市に住む70代の女性が高遠支店を訪れ、「100万円を振り込みたい」と窓口に申し出ました。

対応した職員の平澤綾さんが話を聞いたところ、女性は「息子が不倫をして示談金を支払うことになったので振り込まなければいけない」と、すぐにでもお金を振り込みたい様子だったということです。

平澤さんは、金額が大きいことや女性の様子から特殊詐欺を疑い、課長の上島敏実さんと女性を説得しました。

上島課長は直接犯人と電話をし、怪しい点がいくつかあると女性に話しましたが、女性は詐欺だと気づかなかったということです。

その後、駆け付けた警察官が説得を続けたところ、女性は詐欺に気づいたということです。

伊那署では「少しでも怪しいと思ったら詐欺を疑い、家族や知人にまず相談してほしい」と話していました。

-

伸和コントロールズ 無事帰還に感謝

先月11日に国際宇宙ステーションの宇宙実験サンプルを乗せたカプセルが地球に帰還しました。

カプセルに部品が使われた伸和コントロールズ株式会社は、無事の帰還に感謝し、3日に伊那市高遠町の弘妙寺にお礼参りをしました。

この日は幸島宏邦社長らおよそ10人がお礼参りで弘妙寺を訪れました。

伸和コントロールズの部品が使用されたカプセルの乗った国際宇宙ステーションの物資補給機「こうのとり」7号が9月に打ち上げられました。

ステーションの宇宙実験サンプルを格納したカプセルは、先月11日に太平洋の南鳥島近海に着水しました。

着水する際、機体の姿勢を制御するための窒素ガスを噴射するものとパラシュートを開く前のエアバック作動のバルブが伸和コントロールズのものです。

開発責任者の松田幸士さんは「大気圏に突入して、ようやくうちのバルブが起動して、ミッションが成功してとてもうれしい気持ちでした」と話していました。

打ち上げ前に、無事に帰ってくることを、弘妙寺に祈願していたことから、今回お礼参りをしました。

幸島宏邦社長は「ホッとしたというのが一番。うちの部品は目に見える場所にはなく黒子としてだったが、役に立つことができてうれしい」と話していました。

伸和コントロールズでは、今後も航空宇宙事業に取り組んでいきたいとしています。 -

高遠町歴史博物館に有賀新館長

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館の新しい館長に、伊那市出身で名古屋市立大学で学部長などを務めた有賀克明さんが就任しました。

1日は市役所で辞令交付式が行われ、笠原千俊教育長から有賀さんに人事通知書が手渡されました。

有賀さんは伊那市手良出身で、現在は南箕輪村在住の70歳です。

名古屋市立大学人文社会学部で教授や学部長などを務めました。

笠原教育長は「さらに人々に親しまれる博物館となるよう期待しています」と訓示しました。

有賀さんの任期は来年11月30日までの1年間です。

-

油流出想定 ダムで訓練

伊那谷・木曽谷の12の発電所と高遠ダムを管理する県企業局南信発電管理事務所は29日、高遠ダムで防災訓練を行いました。

訓練では、大規模な地震によってダム周辺の施設から油が流れ出たとの想定で行われました。

職員は、下流に油が流出しないよう布の中に吸着率の高い活性炭が入ったオイルフェンスを張りました。

訓練は、地震や災害の発生で水質事故が起きた時に迅速に対応できるよう毎年行われています。

南信発電管理事務所や上伊那地域振興局の職員などおよそ30人が参加しました。

南信発電管理事務所では「万が一の時には住民に被害が出ないよう対応したい」としています。 -

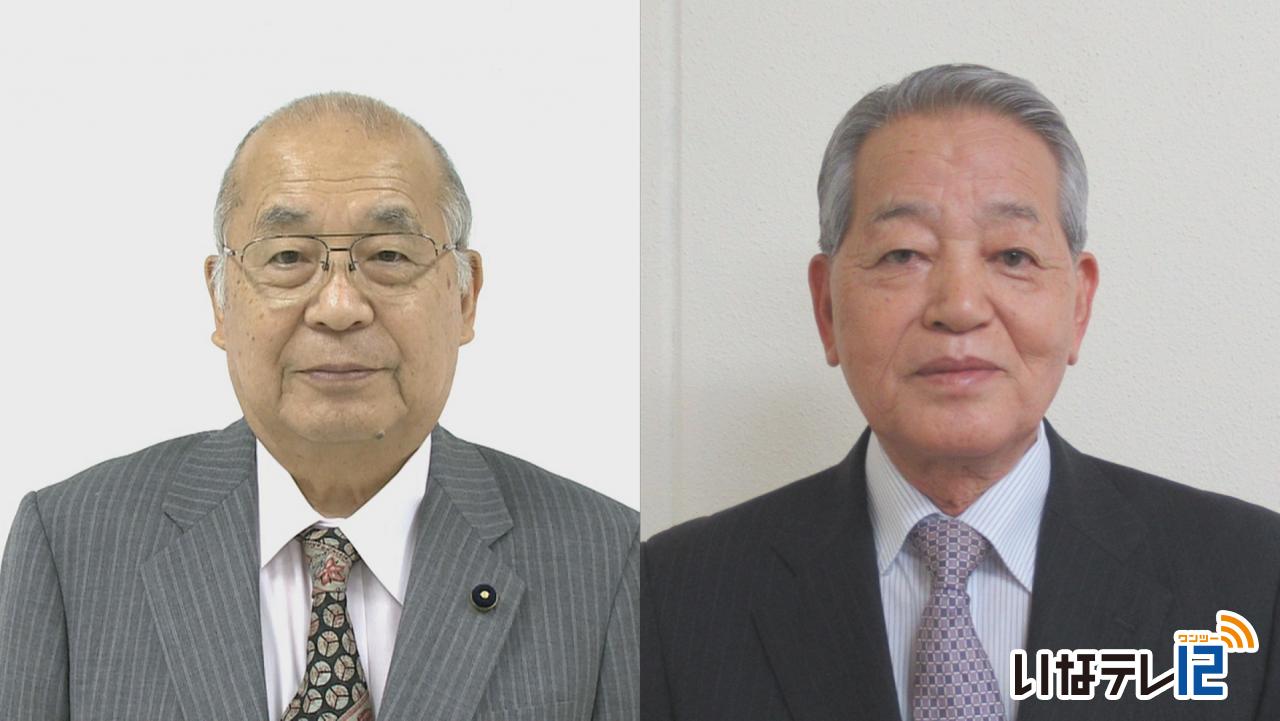

在職20年で表彰

伊那市区選出の向山公人県議会議員と上伊那郡区選出の小林伸陽県議会議員ら5人は、県議会から在職20年の表彰を29日に受けました。

29日開会した11月県会の本会議中に表彰されました。

自民党の向山県議は、当選回数5回の76歳。

共産党の小林県議は、当選回数5回の75歳です。

代表して向山県議が謝辞を述べました。

表彰は、県議会議員表彰規定に基づくもので、在職20年表彰は、5人が対象となりました。 -

メディア・旅行会社とコラボツアー

伊那市と、メディア・旅行会社がタイアップした移住体験ツアーが、27日に伊那市内で行われ、参加者が長谷中学校でラー油づくりを体験しました。

ツアーには、東京都を中心に関東地方から20人が参加しました。

参加者が長谷中の生徒と一緒に地元産の内藤とうがらしを使ったラー油づくりを体験しました。

今回企画されたのは、人と触れ合い、実際に体験する「移住体験型ツアー」です。

テレビ東京の旅番組「旅スルおつかれ様・ハーフタイムツアーズ」で10月に伊那市を紹介し、その番組を見て興味を持った人たちが、旅行会社クラブツーリズムの「伊那市移住体験ツアー」に参加するものです。

26日から2泊3日の予定で訪れていて、長谷中の他にも自動運転バスの乗車や、古民家再生住宅の見学など様々な体験をします。

参加者は「実際に体験することで楽しさや大変さがわかるのでとてもおもしろい」「とても人が温かい。山や川もとてもきれい」と話していました。

ツアーは伊那市が、地方創世プロジェクトを進めるテレビ東京やクラブツーリズムに依頼して実現したものです。

伊那市秘書広報課の池上政史さんは「メディアと連携することで名前を知ってもらい、旅行会社と連携することで一定の固定客に来てもらうことができる。まずは知ってもらうところからで、最終的には移住・定住につながることを期待している」と話していました。

伊那市では、今後も旅行会社とタイアップした体験型のツアーを企画して、「観光ブランディング」や「移住促進」を図っていきたいとしています。 -

高遠保育園 複合型施設へ

来年4月から新しい場所に移転する伊那市高遠町の高遠保育園の現在の建物について、伊那市は、子育て支援を軸とした複合型施設として活用する計画を26日示しました。

これは、26日開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。

高遠保育園は、来年4月の開園を目指し現在移転新築工事が行われています。

それに伴い、現在の保育園を一部改修し、子育て支援を軸とした複合型施設とする計画です。

施設は、「高遠子育て支援センター」「高遠小学童クラブ」「高齢者サロン」の3つの機能を設けます。

子育て支援センターは、今の美篶子育て支援センターの施設が老朽化していることから、機能を移転させるものです。

これに伴い、美篶子育て支援センターは来年7月に閉所となります。

また、子どもと高齢者サロンの利用者が触れ合える交流スペースを設けます。

今の園庭は駐車場として利用し、施設の開設は来年7月の予定です。

伊那市では、市議会12月定例会に設計委託費240万円を補正予算案として計上しています。

-

収穫したリンゴで焼き菓子づくり

地元のりんごを使ったお菓子づくり体験が、伊那市西箕輪のみはらしファーム内にある体験施設やってみらっしで23日に行われました。

午前・午後の2回行われ、午後の部には親子連れなど12組32人が参加しました。

菓子庵石川の石川信頼社長の指導で、自分たちで収穫したりんごを使って焼き菓子のフィナンシェづくりに挑戦しました。

りんごをすりおろして煮詰め、ジャムにします。

スポンジが焼きあがるとその上に作ったジャムを乗せて味わいました。

教室は、伊那市・JA上伊那・伊那商工会議所の若手職員らでつくる「イ~ナちゃん応援隊」が取り組む、地域ならではのスイーツづくりプロジェクトの一環で開かれたものです。

応援隊では、今回作ったフィナンシェを伊那市の新たなお土産として、来年春に菓子庵石川で販売する計画です。 -

高遠城址公園で桜の冬支度

21日の伊那地域の最低気温は氷点下1.8度まで下がり今季一番の冷え込みとなりました。

伊那市高遠町の高遠城址公園では、本格的な雪の到来を前に桜の冬支度が始まっています。

高遠城址公園では、毎年秋のイベントが終わった11月の中旬から来年の花見シーズンに向け作業を行っています。

21日は、高遠城址公園などの桜を管理する桜守が高所作業車を使って作業をしていました。

高所作業車に乗って作業するのは西村一樹さんです。

桜守になって今年で14年目です。

この時期の作業は、普段手が入らない高い場所の枯れ枝を払ったり伸びすぎた枝を剪定していきます。

来年の春、見事な桜を咲かせるために欠かせない作業だということです。

今年は、全国的に桜の開花が早く高遠城址公園でも過去最速の4月1日に開花宣言が行われ4月5日に満開となりました。

高遠城址公園には、小ぶりで赤みが強いタカトオコヒガンザクラという固有種1500本が植えられています。

すべての木を確認しながら作業を行う予定で、今後は雪の重みで折れないよう枝に支柱を立てていくということです。

高所作業車を使った作業は、来月中旬まで行われることになっています。

-

日本刀の基礎知識を学ぶ講座

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で開催中の特別展「高遠に残る武具」の関連イベントで日本刀の基礎知識を学ぶ講座が10日に開かれました。

講座では、高遠町歴史博物館が所蔵する日本刀を使って、鑑賞の仕方を学びました。

講師は、東京都にある刀剣博物館学芸員の飯田俊久さんが務めました。

受講者はアドバイスを受けながら慎重に日本刀を手に取ります。

垂直に立てて刀全体の姿を観察した後、横にして光を当てながら波模様の「刃文(はもん)」を観察します。

飯田さんによりますと、刃文は刀が作られた時代や地域によって違いがあるという事です。

この講座は、高遠町歴史博物館が地域に残る高遠藩の武具を展示している特別展に合わせて開かれたもので、約20人が受講しました。

-

黒松仙醸 最高金賞受賞

伊那市高遠町の酒造メーカー仙醸で造られている日本酒「黒松仙醸 純米大吟醸プロトタイプ」が、全国規模の日本酒のコンテストで、グランプリに次ぐ最高金賞を受賞しました。

こちらが、最高金賞に選ばれた黒松仙醸 純米大吟醸プロトタイプです。

酒米ひとごこちを使っていて、深い甘みが感じられる日本酒だということです。

仙醸が出品した全国規模の日本酒のコンテスト「純米酒大賞2018」には、全国95蔵から237点が出品され、4つの部門ごとに審査が行われました。

純米大吟醸酒部門には63点が出品され、最高金賞には黒松仙醸を含む2点が選ばれました。

黒松仙醸 純米大吟醸プロトタイプは、一升瓶が税別3,300円、720mlが1,650円で販売されていて、仙醸や各酒販店などで購入できます。 -

加藤さん夫妻の石版画ワークショップ

伊那市美篶で石版画や油絵を描く加藤温子さんによる、石版画のワークショップが18日、伊那市高遠町の高遠美術館で開かれました。

この日のワークショップには4人が参加しました。

石版画は、厚い石灰岩の板に油性の鉛筆で絵を描いてしみこませ、水をはじく油の性質を利用して版を刷ります。

ワークショップでは、参加者が思い思いの絵を石版にえがいていました。

加藤さんと、夫で木彫作家の邦彦さんは愛知県出身で、ドイツで42年間芸術活動をし、去年伊那市美篶に移住しました。

現在美術館で、夫婦で作品展を開いていて、これに合わせてワークショップが企画されました。

参加した人たちが絵を描き終え、加藤さん夫妻のアトリエに移動すると、2人のドイツ時代の知人で石版画の刷師のクラウス・ヴァネリッツさんが作品を仕上げます。

現在日本には石版画を刷る技術を持った人がいないということです。

クラウスさんがローラーと機械を使って作品を完成させると、参加者から歓声があがっていました。

温子さんは「石版画という技術自体日本では知られていない。まずは多くの人にその魅力を知ってもらいたい」と話していました。 -

自動運転・ドローン・AI 複合実証実験

伊那市が進めるバスの自動運転サービスとドローン物流、AIを使った自動配車タクシーの複合連携実証実験が18日、伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷で行われました。

実験は道の駅を会場に行われました。

最初にスマートフォンのアプリからタクシーに予約が入り、予約データを受けたAIがタクシーの配車をします。

AIからの配車データを受け取ったタクシーが、予約のあった非持山に向け道の駅を出発しました。

タクシーが出発した後、道の駅には自動運転バスが到着します。

バスには乗客と一緒に商品が載せられていて、その商品がドローンへと積み込まれます。

ドローンは荷を積んで飛び立ちます。

そこに、AI自動配車タクシーを利用した人たちが道の駅に到着し、自動運転バスに乗り込みました。

一連の実験は、中山間地域での交通弱者支援や買い物支援などを目指す伊那市が全国で初めて複合的に行ったものです。

白鳥孝市長は「中山間地域を抱える伊那市にとって、画期的なシステムになると思う」と話していました。

今回初めて実験が行われたAI自動配車タクシーは、早ければ3年後の導入を目指しています。

利用した人は「スマートフォンを使うことができる人なら誰でも簡単にできると思う」と話していました。

伊那市では今回の結果を検証し、それぞれのサービス導入に向けて今後も実験を続けていくとしています。 -

上伊那完全優勝で5連覇達成

17日と18日にわたって行われた県縦断駅伝で、上伊那は、見事5連覇を達成しました。

2位のオール諏訪を7分以上引き離しての圧勝でした。

18日のフィニッシュとなる飯田市の飯田合同庁舎。

上伊那のアンカー大倉孝典選手がトップで飛び込みました。

2日間の通算タイムは、11時間41分22秒。

初日に続き、今日もトップでゴールした上伊那は、2位のオール諏訪に7分以上の大差をつけての完全優勝で、見事5連覇を達成、優勝回数も最多の38に伸ばしました。

大会2日目の18日は、午前8時に松本城をスタートしました。

17区から18区にタスキをつなぐ伊那中継点は、地元上伊那を応援しようと多くの人がかけつけました。

17区は、上伊那・諏訪の主将対決で、10時半過ぎ、オール諏訪の主将牛山選手とデッドヒートを繰り広げた上伊那の主将高梨選手がほぼ同時のタスキリレーでした。

いったんは、先頭をオール諏訪に譲ったものの、20区で区間優勝した箕輪中学校の山川選手、21区の宮下選手の力走でトップを奪い返し、アンカーの大蔵選手が午後1時15分ごろ、2日目のフィニッシュとなる飯田市の飯田合同庁舎にトップでゴールし、完全優勝での5連覇達成となりました。

2位は、オール諏訪

3位は、長野市

4位は、飯田下伊那

5位は、上田東御小県

でした。 -

サクラコマ・ダルマ合格祈願

伊那市内の製造業などでつくるご当地お土産プロジェクトチームが開発した「サクラコマ」の合格祈願が15日、伊那市高遠町の弘妙寺で行われました。

この日は、プロジェクトチームのメンバーが弘妙寺を訪れ、田中勲雄住職のお経に合わせて合格祈願をしました。

サクラコマは、“完全地産の最終製品を生み出すこと”を目的に2012年に発足したご当地お土産プロジェクトチームが、2013年2月に完成させたものです。

回すと桜の花びらが開くコマで受験生にとって縁起がいいことから、毎年合格祈願を行い販売しています。

プロジェクトチームのリーダーで㈲スワニーの橋爪良博社長は「去年はSNSに『合格した』と載せている人がいて嬉しかった。受験生に応援の気持ちが届くよう祈念した」と話していました。

またこの日は、プロジェクトに参加している高遠さくらホテルの「高遠さくら咲くダルマ」の合格祈願も行われました。

サクラコマと高遠さくら咲くダルマの販売は、16日から高遠さくらホテルなどで行われます。

サクラコマは1個1,000円、だるまは小が1,000円、中が1,500円となっています。

291/(木)