-

高遠高校3年生 音楽通し園児と交流

伊那市高遠町の高遠高校の生徒が7月22日に保育園実習で高遠保育園を訪れ、音楽を通して園児と交流しました。

高遠高校芸術文化コース音楽専攻の3年生9人が訪れました。

生徒たちは、幼児教育音楽の授業を選択していて、園児に楽しんでもらうための曲選びや小道具づくり、歌の練習を4月から行ってきました。

生徒と園児は手遊び歌を一緒に歌って交流しました。

ほかに、生徒による演奏と合唱で、アニメの主題歌などを披露しました。

幼児教育音楽の授業では、冬にも高遠の別の保育園で実習を行います。

-

若手作家展覧会 ふうけいのまにまに

伊那市高遠町の信州高遠美術館で県内の若手アーティスト展「ふうけいのまにまに」が開かれています。

会場には県内で活動する作家4人の油彩や立体彫刻などの作品およそ130点が並んでいます。

津田翔一さんの作品「往路」「復路」は生まれ育った地元長野市の「道」をイメージしているということです。

松本市在住の蛭田香菜子さんは彫刻の世界でミクロの質感を表現しています。通常の彫刻では排除される産毛などが作品では強調されています。

星野郁馬さんは高遠町在住で題名のない油彩画や、拾ってきた流木に顔を掘った彫刻を展示しています。予定調和ではなく素材から立ち現れるものを表現しているということです。

茅野市出身で仙台市在住の細萱航平さんは高遠石と桜をモチーフにしていて、「石葩散る」は薄く削った高遠石で制作しています。美術館のガラスに花びらが散る様子を表現しています。

信州高遠美術館では2015年から地元で活動する若手作家の応援事業として若手アーティスト展を開いていて、今回で8回目です。

若手アーティスト展ふうけいのまにまには10月5日まで、信州高遠美術館で開かれています。

入館料は一般500円、高校生以下・18歳未満は無料です。

10月4日、5日は作家・細萱航平さんによるワークショップが予定されています。 -

高遠高校創立100周年でCD製作

伊那市高遠町の高遠高校創立100周年記念として作られるCDの校歌や応援歌などの歌入れが28日いなっせで行われました。

合唱部の生徒など21人がCDに収録する歌を歌いました。

創立100周年記念として高遠高校同窓会が企画しCDを作ることになりました。

校歌や応援歌など11曲を収録し1000枚作る予定です。

高遠高校では10月18日に100周年記念式典が開催されCDは式典参加者や在校生などに配られるということです。

-

開園150周年 高遠城址公園フェス

伊那市高遠町の高遠城址公園開園150周年を記念したフェスが26日現地で開かれました。

オープニングセレモニーでは訪れた子どもたちが開園150周年を祝い150個の風船を飛ばしました。

このイベントは高遠城址公園を楽しみながら、歴史や文化的価値を見直してもらおうと150周年記念事業実行委員会が開いたものです。

公園内には様々なコーナーが設けられ、高遠城グッズ販売コーナーでは150周年記念の御城印を訪れた人たちが買い求めていました。

人気アニメのキャラクターの看板を設置したフォトスポットでは家族連れが記念撮影をしていました。

また高遠石工の石仏にちなみ石に絵を描くストーンアートワークショップも設けられました。

高遠閣では150年の歴史を振り返るパネルやポスターが展示されていました。

高遠城址公園は政府の方針により明治5年1872年に高遠城は廃城となり、明治8年1875年に公園化されました。

その後桜が植樹され桜の名所となっています。

公園内には地元のグルメを味わえる屋台が並んだほか、ちんどん屋の練り歩きが行われ、訪れた人たちが夏の高遠城址公園を楽しんでいました。

-

進徳館夏の学校

伊那市高遠町の高遠藩の藩校「進徳館」で、夏休み中の小学生が対象のイベント「進徳館夏の学校」が行われています。

進徳館夏の学校には高遠小と高遠北小の児童およそ60人が参加しました。

素読の時間には古代中国の思想家・孔子像の前で、高遠町公民館の矢澤淳館長に合わせて論語を読みあげました。

期間中、高校生や中学生が学習のサポートを行います。

進徳館は江戸時代の終わりに開校した高遠藩の藩校で、当時の建物が活用されています。

イベントは25日から30日まで、4日間あり夏休みの宿題や、論語の素読、体験学習を行います。

体験学習の時間には、高遠町歴史博物館を学芸員の福澤浩之さんの案内で見学しました。

福澤さんは「地域で大事にされてきた歴史に関心を寄せてほしいです」と話していました。

体験学習は日替わりで、石磨きや化石のレプリカ作りを行う他、30日には地元グループによる軍事郵便を題材にした劇「入野谷郵便」を観覧します。

この劇は午後0時15分から高遠閣で行われ、一般の人も観覧できるということです。 -

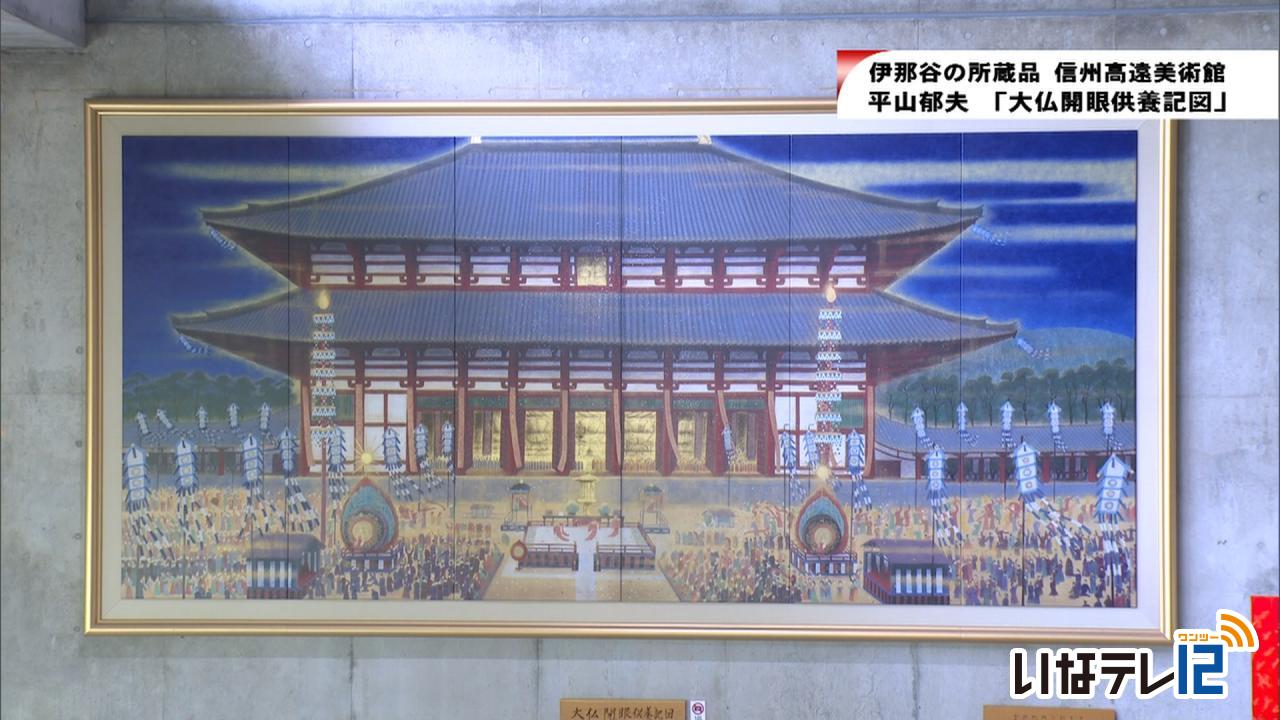

伊那谷の所蔵品~大仏開眼供養記図~

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

18日は、信州高遠美術館です。

「大仏開眼供養記図」 -

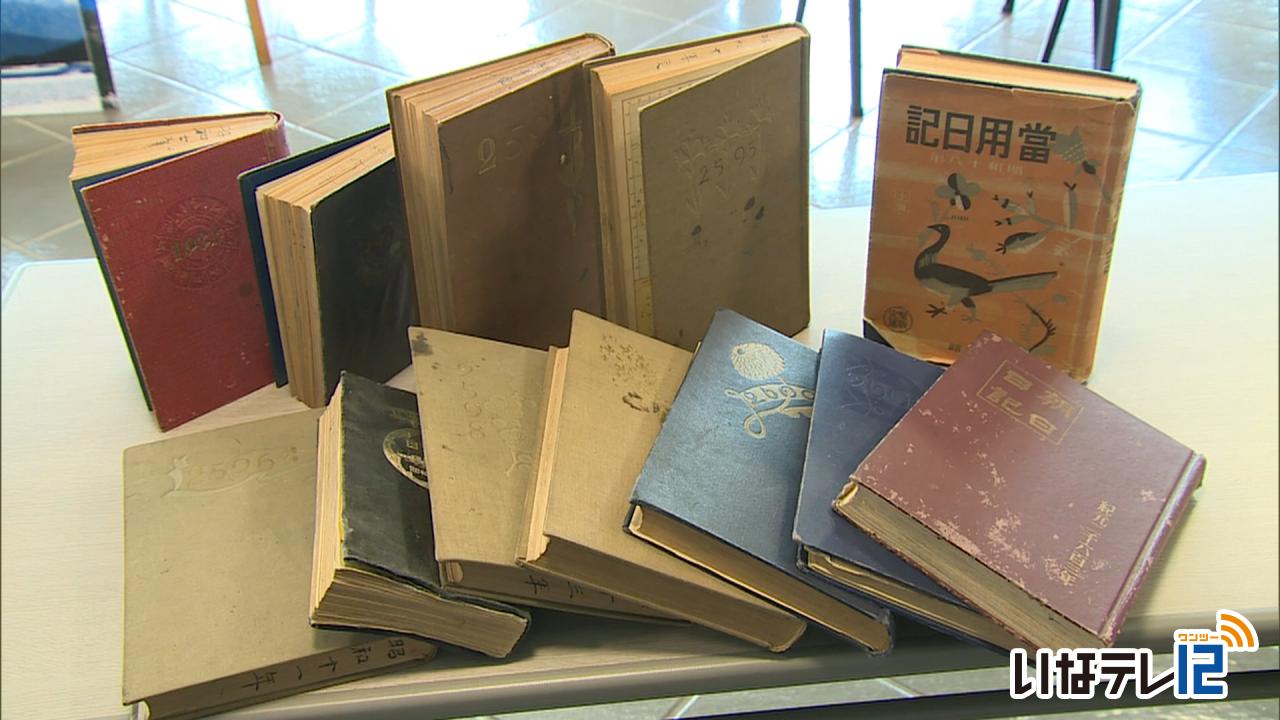

戦後80年 福澤家親子の日記

今年は、太平洋戦争の終戦から80年の節目の年です。

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館には、去年山寺の福澤家から見つかった戦時中に書き溜めた日記が保管されています。

保管されているのは、山寺の福澤定衛さんと息子の文雄さんが満州事変後の昭和7年から太平洋戦争末期の昭和18年にかけて書き溜めた日記およそ10冊です。

去年9月、家の解体工事のため家族が遺品を整理していたところ、日記が見つかったものです。

これらの遺品を研究に役立ててもらおうと、遺族が高遠町歴史博物館に寄贈しました。

福澤家から見つかった日記は、9月に開催を予定している企画展で展示されることになっています。

高遠町歴史博物館では、遺品整理などで今回のような日記やアルバムが出てきた際は、処分する前に1度相談してほしいと呼びかけています。

電話94-4444 -

芝平山絵図 虫干し

伊那市無形民俗文化財に指定されている、芝平山絵図の虫干しが、13日に伊那市高遠町上山田の芝平集会施設で行われました。

この日は、高遠の芝平、御堂垣外、荒町、北原、栗田、四日市場の区長や総代らが集まり、虫干しを行いました。

芝平山絵図は、今から317年前、江戸時代中期の1708年に作られたものです。

当時、高遠側の6つの村と諏訪側の12の村で山の所有権を巡る争いがありました。

絵図はその争いを収めるために幕府が境界を決めて双方に渡したものです。

絵図の虫干しは、年に1度高遠の6地区が持ち回りで行っていて、今年は芝平が担当しました。

資料を確認した後、絵図を木箱に仕舞うと各地区の判が押されました。

来年は御堂垣外が担当するということです。

-

高遠高校 兜陵祭

伊那市高遠町の高遠高校の文化祭「兜陵祭」が11日と12日の2日間行われています。

文化祭実行委員長の開祭宣言に合わせて、全校生徒およそ240人が風船を飛ばしてスタートしました。

今年のスローガンは「繋がり~100年の集結~」です。

高遠高校が今年の10月に創立100年を迎えることや、繋がりを大切にしたいという想いが込められています。

初日の11日は体育館で、開祭式や各クラスのステージ発表が行われました。

校舎内ではクラスや部活による展示が行われています。

12日は午前10時から一般公開が行われ、食品販売やクラス企画、ステージ発表が行われるということです。 -

暑中信州寒晒蕎麦 19日提供開始

江戸時代に高遠藩が徳川家に献上していた、暑中信州寒晒蕎麦が19日から高遠そば組合加盟5店舗で提供されます。

10日は伊那市高遠町の高遠そば華留運でメディア向けに試食会が開かれました。

寒晒蕎麦は江戸時代、享保7年1722年から高遠藩が徳川将軍家に献上していたことが文献に残っています。

高遠そば組合では当時の味を再現しようと、毎年寒い時期に蕎麦の実を川に浸し、乾燥させています。

そうすることで苦み成分が抜け、甘みと弾力が増すということです。

この日は伊那市地域おこし協力隊で、蕎麦の魅力を広める活動をしている下平彩楓さんも試食をしました。

暑中信州寒晒蕎麦は19日から高遠そば組合に加盟する5店舗で数量限定で提供されます。

-

小松壽美さん写真展

伊那市長谷の写真愛好家、小松壽美さんの写真展が高遠町の高遠さくらホテルで開かれています。

ロビー横の会場には小松さんが去年から今年にかけて撮影した写真27点が飾られています。

写真展は9回目で、今回のテーマは「まつり」です。

南信地域で撮影したものが中心です。

地域に伝わるまつりや、花に関するイベントの写真が飾られています。

みのわ祭りの手筒花火や、小松さんの地元の長谷中尾で去年開かれた棚田まつりの神輿や尻相撲大会の写真も展示されています。

小松壽美さんの写真展は7月30日まで高遠さくらホテルで開かれています。 -

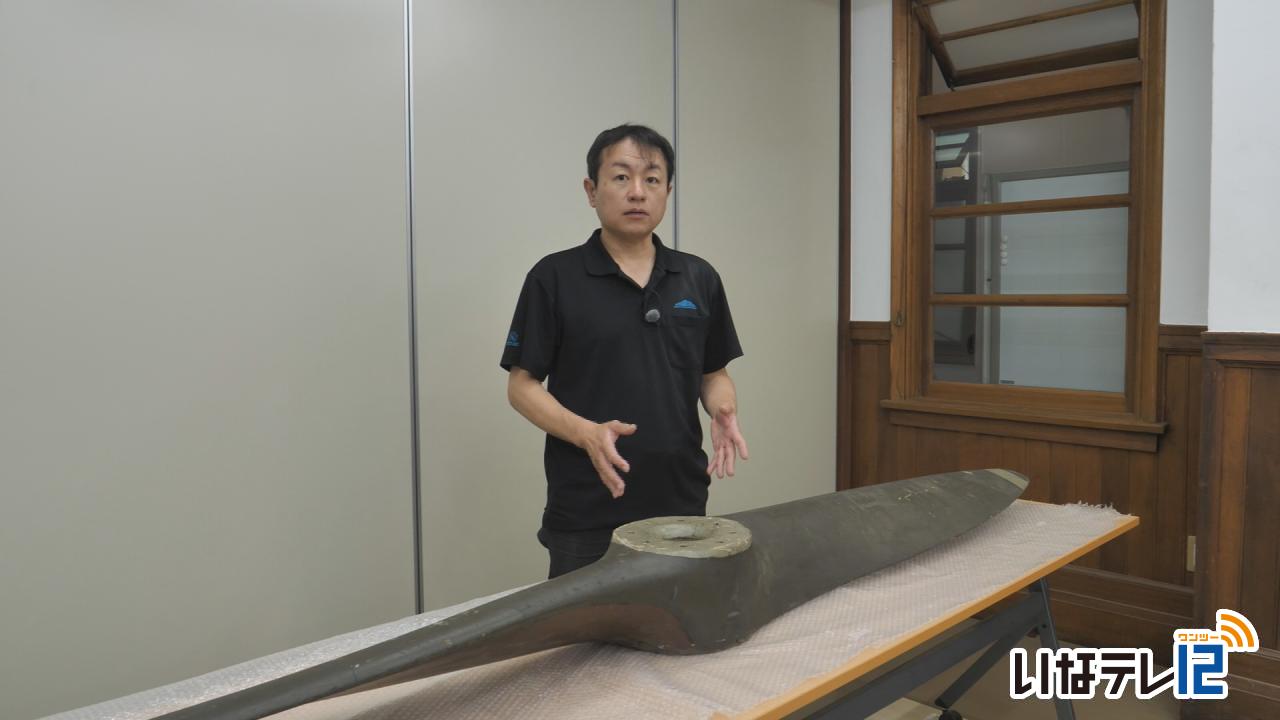

赤とんぼのプロペラ 見つかる

第2次世界大戦末期、伊那市上の原に建設された陸軍伊那飛行場でパイロットの訓練用に使用されていた複葉機「赤とんぼ」のプロペラが発見されました。

プロペラは、木製で、長さ2メートル58センチ、重さは13キロあります。

7月末から陸軍伊那飛行場に関する展示を計画している伊那市教育委員会の学芸員が、伊那市高遠町にある民俗資料館の蔵に眠っていたものを確認したところ、パイロットの訓練用に使われていた複葉機「赤とんぼ」のプロペラと判明しました。

赤トンボを前に撮影された写真が、伊那飛行場の所長だった米田陸軍大尉の縁者から寄せられ、プロペラ特定の判断材料になったということです。

プロペラは、その後の調べで、旧高遠町の長藤中学校に寄贈されたものだとわかりました。

上から塗装されていますが、赤とんぼのプロペラの特徴が残されています。

プロペラは、7月26日から伊那市創造館で開かれる特別展で一般公開されることになっています。 -

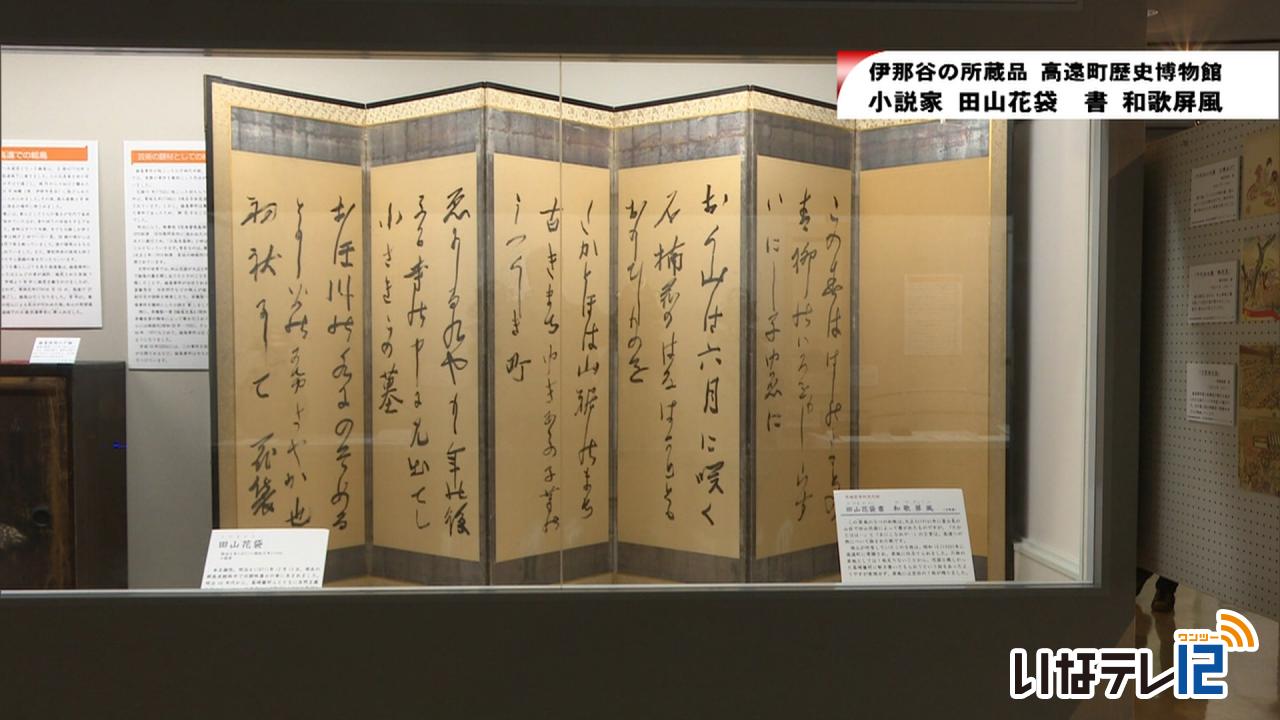

伊那谷の所蔵品 高遠町歴史博物館~田山花袋の和歌屏風~

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

4日は、高遠町歴史博物館です。 -

高遠城址公園付近で倒木 県道芝平高遠線が一時通行止め

2日、伊那市高遠町の高遠城址公園付近で倒木が発生し、現場付近の県道芝平高遠線が、3日の正午まで通行止めになりました。

倒木が発生したのは、伊那市高遠町の高遠城址公園付近の県道芝平高遠線沿いの斜面です。

道路を管理する伊那建設事務所によりますと、木が4本倒れ、道をふさいでいたため、2日の正午から現場付近を全面通行止めとしました。

3日の午前8時から倒れた木の撤去をはじめ、正午に通行止めを解除しました。

倒木で、ガードレールが破損しましたが、けが人はいないということです。

倒木の原因について伊那建設事務所では、1日からの雨の影響もあるとみています。

-

高遠町総合支所 新庁舎完成

老朽化により移転新築工事が進められていた伊那市高遠町の高遠町総合支所新庁舎が完成し、開庁式が30日に行われました。

30日は、白鳥孝市長らがテープカットで新庁舎の完成を祝いました。

建物は、高遠町文化センター駐車場に移転新築されました。

鉄骨造2階建てで、延床面積はおよそ940㎡です。

外観は、城下町の雰囲気に合うデザインとなっています。 -

伊那谷の現代作家6人の作品並ぶ

伊那地域で活躍している作家6人の作品が並ぶ「伊那谷現代作家六人展」が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、作家6人の作品、51点が展示されています。

初日の14日は、参加した作家4人によるギャラリートークが行われました。

北原勝史さんは、伊那市高遠町在住です。

身の回りの植物や自身の娘をモチーフにした絵を描いています。

北原さんの作品「花咲く予感2024」です。

ロシアのウクライナ侵攻などの世界情勢から、創作活動を続けることに迷いを感じながらも「Stop War」という文字を作品に入れ自身の意思表示をしています。

-

高遠三女のコラボ展Ⅲ 高遠町出身女性3人の作品展

伊那市高遠町出身の女性3人による作品展、高遠三女のコラボ展Ⅲが、信州高遠美術館で14日から開かれます。

信州高遠美術館には絵画などおよそ30点が展示されています。

作品展を開いたのは、現在木曽在住の、中島美恵子さん。高遠町の小松由子さん、西澤由美子さんの3人です。

中島さんの作品、「翠月」です。風の精霊が、キツネの姿になって現れた場面を描いています。

小松さんの作品「つなぐ」は、照明器具のカバーに、手編みの花と木の枝を組み合わせて、家族の思い出を表現しています。

西澤さんの作品「穏やかな日々」は、世界におだやかな日々が訪れることを願って描かれました。

3人は高遠町の、同じ介護施設グループで働いていて、美術という共通の趣味から意気投合し、2年ごとに作品展を開いています。

作品展、高遠三女のコラボ展Ⅲは14日から7月2日(水)まで開かれています。 -

高遠第2・第3保育園の園児と保護者が板山露頭見学

伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園の園児と保護者が12日、仮園舎近くの板山露頭を訪れ、ジオパークガイドから説明を受けました。

この日は高遠第2・第3保育園の未満児から年長の園児と保護者、およそ40人が板山露頭を訪れました。

ジオパークガイドの伊東基博さんが説明しました。

板山露頭は中央構造線を境に、左右で違う岩石を見ることができます。

園児たちは現在、園舎建て替えのため長藤の高齢者生きがいセンターに通っています。

板山露頭は高齢者生きがいセンターから近く、園児の散歩コースになっています。

園児には自然に触れてもらい、保護者には地域を知る機会にしてもらおうと、参観日に合わせ、園が伊東さんに依頼しました。

園では「地球の歴史を体で感じてほしい」と話していました。 -

南ア北部地区救助隊員 新たに5人委嘱

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の救助隊員に、新たに5人が、5日に委嘱されました。

伊那市長谷の長谷総合支所で開かれた定期総会で、会長の白鳥孝伊那市長から委嘱状が手渡されました。

新たに委嘱されたのは、伊那市境の岡本紘一さん。

日影の平野僚さん。

荒井の山﨑圭祐さん。

高遠町下山田の岡坂遼さん。

西春近の平澤駿一さんです。

5人全員、民間の企業で働いています。

救助隊はこれで警察署員を含め33人となりました。

総会ではほかに、去年の山岳遭難事故発生状況が報告されました。

発生件数は一昨年より1件少ない4件。

遭難者数は一昨年より3人少ない5人でした。

白鳥会長は「関係者一丸となり、迅速かつ安全な救助活動をしていきたい」と話していました。

-

しんわの丘でオカリナ演奏

バラが見ごろの伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで、オカリナの演奏が6日に行われました。

演奏したのは、箕輪町で活動するオカリナサークル「ルイーネあかね」のメンバー9人です。

6日は、バラにちなんだ曲など14曲を演奏しました -

高遠第2・第3保育園 安全祈願祭

老朽化により建て替えられる、伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園の安全祈願祭と起工式が28日に行われました。

28日は伊那市や施工業者など40人が出席し、安全祈願祭と起工式が行われました。

新しい園舎は老朽化のため取り壊された旧園舎跡地に建て替えられます。

園舎は、鉄骨造りの平屋建てで、延べ床面積は、およそ529平方メートルです。

内装には近くの山から切り出したスギやサクラの木材を活用するということです。

総事業費はおよそ4億5,900万円です。

新しい園舎の完成は2026年3月を予定しています。

-

伊那まつり ポスターとTシャツのデザイン決定

8月2日に開催される、伊那市の第68回伊那まつりのポスターとTシャツのデザインが27日に決まりました。

ポスターの最優秀賞に選ばれたのは、高遠中学校2年の井淵希織さんの作品です。

今までにない表現で、視線を竜に誘導する構図が評価されました。

選ばれたデザインは全戸配布するリーフレットの表紙に活用されます。

Tシャツデザイン最優秀賞は、愛知県の高校生、佐藤愛凜さんの作品が選ばれました。

シンプルなデザインの中にエネルギーがあり、今回のテーマ「笑顔で躍進」にも合っているところが評価されました。

この日は市役所で審査会が開かれ、市内のデザイナーや高校生、伊那まつり実行委員などが審査を行いました。

ポスターには市内の中学2年生から96点、Tシャツデザインには市内外から33点の応募がありました。

審査された作品は、7月中旬に市役所に展示されます。

-

高遠町 進徳館の日

高遠藩の藩校「進徳館」の教育の精神を受け継いでいこうと、伊那市高遠町で進徳館の日の行事が24日に行われました。

24日は伊那市の伊藤徹副市長や市の教育関係者らが五聖像に拝礼しました。

進徳館は1860年に高遠藩の当時の藩主内藤頼直が創設しました。

伊那市では進徳館の精神を現代にも生かしていこうと毎年、進徳館の日の行事を行っています。

また、高遠スポーツ公園文化体育館では、剣道大会が開かれました。

大会には市内の20チームと個人、あわせておよそ190人が出場しました。

-

県内外の作家の美術交流展 信州高遠美術館で開催

県内外の作家の美術交流展が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、上伊那を中心とした県内の作家13人と、群馬県や愛知県、東京都などの県外の作家35人の作品およそ50点が展示されています。

交流展は、群馬県前橋市の日本画家酒井重良さんの長女が長谷に住んでいることが縁で、それぞれの地域の交流の場にしようと2016年から開かれています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは、伊那市の5人が出品しています。

作品は、水彩画や油絵、書、彫刻などジャンルも技法も様々です。

美術交流展2025IN高遠は、来月8日日曜日まで、信州高遠美術館で開かれています。

入場は無料です。

また、24日は開催を祝いオープニングセレモニーが行われました。

毎年11月に、いなっせで行われているジャズフェスティバルに参加している7人編成のバンド「いなっせJazz Friends」が演奏を披露しました。

交流展開催のきっかけとなった酒井さんの長女の大木島さや香さんもバンドメンバーの一員として活動していて、この日は7曲を演奏しました。

-

カメラリポート 天竜川の通船

明治時代の盃です。

天竜川通船業 迅速勉強

開始披露 と記されています。

天竜川通船を明治時代末期まで行った伊那市坂下の中村奥治郎が、開業を祝い配ったものです。

伊那市坂下の飯田線踏切近くにある中村さん宅。

中村奥治郎の子孫にあたり、今でも大切に当時から伝わる資料を保管しています。

水量が豊富な天竜川では、江戸から明治にかけて、交通・輸送の重要な手段として、舟で人や物を運ぶ通船が行われていました。

天竜川は、岡谷市の釜口水門から伊那谷、愛知県をかすめ、静岡県の遠州灘に注ぐ延長213キロ、日本全国9位の長さです。

下る舟は、川の流れにまかせ、上流に上げるには、帆を張り、人力も使いました。

帆を張って上げるのは、春先から夏ごろまでが多く、下流から吹き上げる風が最もよかったようです。

伊那谷からの下り荷は、米、大豆、漆、柿、酒など、遠州からの上り荷は、砂糖、塩、綿、煮干し、海老、みかんなどでした。

辰野町平出から飯田市時又までの天竜川。

午前7時15分辰野朝日橋を出た舟は、8時35分伊那町大橋着。

時又を目指して南に下っていきます。

午前7時15に辰野を出発した舟が飯田市時又に着くのは、午後3時。およそ8時間の船旅でした。

大洪水があった1904年、明治37年以降孤軍奮闘した中村奥治郎でしたが、1906年、明治39年5月末に通船は途絶えます。

天竜川上流に白帆の影は消え、今では、観光舟による川下りが残るのみとなっています。

天竜川通船の歴史は、江戸時代以来、挑戦、開業、休業、廃業の繰り返しでした。

陸上交通がない時代、遠州まで下る天竜川の存在は、大きな魅力だったにちがいありません。 -

入笠山開山祭 登山の安全を祈願

伊那市と富士見町にまたがる、標高1,955mの入笠山の開山祭が今日、富士見町の富士見パノラマリゾートで行われました。

開山祭は毎年、入笠山登山口で行われますが、雨のため富士見町の富士見パノラマリゾートゴンドラ山頂駅で行われました。

伊那市、富士見町の関係者に加え、入笠山の環境保護を行っている入笠ボランティア協会の会員などが参加しました。

安全祈願の神事が行われ、伊藤徹伊那副市長、名取重治富士見町長などが玉串を捧げました。

伊藤副市長は、「入笠山の素晴らしい自然を観光に活かすだけでなく、保全し後世に伝えていきたい。」と挨拶しました。

開山祭では他に、諏訪アルプホルンクラブによる演奏が披露されました。

訪れた人には、開山祭記念バッジがプレゼントされました。

入笠山では今後、スズランなどを含む様々な山野草が咲き始めるということです。

-

遠照寺 ぼたん祭り

ぼたん寺で知られる伊那市高遠町の遠照寺でぼたん祭りが10日から行われています。

遠照寺の境内には180種類2,000株のぼたんが植えられています。

5月8日頃に咲き始め、現在見ごろを迎えています。

花を日差しや雨から守るために傘が取り付けられています。

訪れた人は写真を撮って花を楽しんでいました。

ぼたんは42年前に先代の住職の妻が3株の苗をもらって植えたのが始まりということです。

まだつぼみの花もあり、5月下旬まで楽しめるということです。

拝観料は500円、高校生以下は無料です。 -

信州高遠美術館で刺しゅう講座 ブローチづくり

伊那市高遠町の信州高遠美術館で、刺しゅうブローチづくりの講座が、11日に開かれました。

講座には、伊那市を中心に8人が参加しました。

参加者は、これから花が見ごろとなるラベンダーのブローチを作りました。

大鹿村在住で、飯田市など3か所で刺しゅう教室を開いている中村鹿林さんが講師を務めました。

参加者は、10色ほどある紫色の糸から好きなものを選び、直径5センチほどのブローチを作りました。

ある参加者は、「刺しゅうは数十年ぶりだったが楽しかった。忘れないうちに他の作品も作ってみたい」と話していました。

信州高遠美術館での刺しゅう講座は、昨年度に続き2回目で、来年度も計画しているということです。 -

ミニコンサート・石工ガイドが展示解説

伊那市の高遠町歴史博物館は企画展「高遠石工 守屋貞治の美意識」の関連イベントとして、ミニコンサートと石工ガイドによる展示解説が10日に行いました。

ミニコンサートは1階ロビーで開かれ、伊那フィルハーモニー交響楽団のメンバーが、バイオリンやヴィオラ、チェロによる弦楽四重奏を披露しました。

歴博では生の演奏を通して、歴史や文化を感じてもらおうと去年からミニコンサートを開いています。

10日はクラシック4曲を演奏しました。

-

伊那谷の所蔵品 信州高遠美術館

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

9日は、信州高遠美術館所蔵の、江崎孝坪「武者図」です。

191/(月)