-

統合で最後の感謝祭

来年4月に高遠第1保育園に統合され閉園となる高遠第4保育園で地域のお年寄りたちを招いた感謝祭が6日に行われ、参加者からは、閉園を惜しむ声も聞かれました。 感謝祭は毎年地域の人を招いて行われていますが、閉園のため今回が最後です。 園児たちが訪れた人の手を引き、展示物を案内しました。 園舎南側には、森が広がっていて栗の木がシンボルツリーになっています。 その栗を題材にした作品や拾ったどんぐりなどを使ったリースもありました。 園児たちは写真の説明をしたり、あやとりで遊びました。 第4保育園には、主に高遠町の河南地区から年長8人、年中18人、年小7人、未満児12人の合わせて45人が通っています。 開園は昭和53年1月で、40年近くになります。 建物が老朽化しているため近くの第1保育園と来年4月に統合するもので、第1保育園は、移転新築を視野に検討が進められています。 作品展を見たあとは、園児が歌や出し物で日ごろの感謝を伝えました。 夕方には、保護者も参加して手作りろうそくに点火しました。 園舎には、あたたかな光がともっていました。

-

堀澄子さんがふるさと高遠町に宮田学長の作品 寄贈

伊那市高遠町出身で神奈川県在住の堀澄子さんは、故郷の高遠町に、東京芸術大学学長の宮田亮平さんの作品を寄贈しました。 5日は、堀さんが伊那市役所を訪れ、作品の贈呈式が行われました。 信州高遠美術館に寄贈された作品は、堀さんと交流がある東京芸術大学の現学長の宮田亮平さんの工芸作品です。 材料は銅や真鍮などで、シュプリンゲン・飛躍と名付けられています。 堀さんの母親・みさをさんは、東京芸術大学初代学長の伊澤修二のいとこにあたり、堀さんは、縁のある伊那市に作品を寄贈することにしました。 宮田学長に、伊那市に贈るために作品を制作してもらったということです。 宮田さんの作品は、信州高遠美術館に展示されます。

-

伊澤修二記念音楽祭 功績を顕彰

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績をたたえる「伊澤修二記念音楽祭」が、31日、高遠町文化体育館などで開かれました。 音楽祭は、高遠藩出身で日本の音楽教育の基礎を確立したとされる伊澤修二の功績を顕彰しようと、東京芸術大学の創立百周年にあたる昭和62年にから毎年開かれていて、今年で29回を数えます。 高遠町文化体育館で行われた第一部では、東京芸術大学から指導を受けた高遠小と高遠北小学校の児童が音楽劇を披露しました。 他に、初参加となる長谷小学校の全校児童75人は、讃歌―長谷を歌いました。 高遠中学校の生徒は、伊澤修二が大正6年に作詞し平成21年に当時の教頭が作曲した仰望を歌いました。

-

高遠城址もみじ祭り 250本が見ごろ

秋も深まり各地で紅葉が見ごろとなっています。 伊那市高遠町の高遠城址公園ではもみじ祭りが31日から始まり、県内外から訪れた観光客で賑わっています。 公園内には、いろはもみじや山もみじなど4種類、およそ250本が植えられていて、現在見ごろとなっています。 花見シーズンだけでなく、年間を通して足を運んでもらおうと毎年行われていて、今年で14回目です。 高遠城址公園のもみじを前面にPRしようと、名称を「秋まつり」から「もみじ祭り」に改めました。 会場には、地元の特産品などが並び、多くの人で賑わっていました。

-

伊那市高遠町弘妙寺 もみじ見頃

伊那市高遠町の弘妙寺で、赤く色づいたもみじが見頃を迎えています。 弘妙寺には、イロハモミジを中心に200本から300本のもみじが植えられています。 色づきが濃くなった1週間程前から多くの人が訪れていて、もみじはあと5日程楽しめそうだということです。

-

サクラコマ 合格祈願

伊那市内の製造業社などでつくる製造業ご当地お土産プロジェクトチームは、受験シーズンを前にサクラコマの合格祈願を伊那市高遠町の弘妙寺で27日行いました。 この日は、プロジェクトチームの関係者5人が弘妙寺を訪れサクラコマ150個の合格祈願を行いました。 サクラコマは、伊那市の製造業社など10団体が共同で開発や生産を行っているもので、2013年に販売を始めました。 回すと花びらが開き「サクラが咲いたように見える」事から、受験シーズンに合わせ、合格祈願バージョンを販売しています。 今年も孫の合格を願う人などから問い合わせが来ていて、県内外から30個の予約が入っているという事です。 製造業ご当地お土産プロジェクトチームでは、今回祈願した150個が完売した後は、改めて別のコマを合格祈願し販売していくとしています。 コマは一個1,000円で、高遠さくらホテルなどで販売しています。

-

中央構造線板山露頭の会 ミヤマシジミについての勉強会

板山露頭の整備作業などを行っている伊那市高遠町の「中央構造線板山露頭の会」は、絶滅危惧種に指定されているチョウ、ミヤマシジミについて学ぶための勉強会を、11日板山露頭展望台で開きました。 勉強会には、会員と地元の小中学生などおよそ50人が参加しました。 講師は、ミヤマシジミの研究を行っている信州大学の中村寛志特任教授と江田慧子助教が務めました。 今年の夏に、会員が展望台にミヤマシジミのエサとなるコマツナギが生えているのを確認し、板山露頭を訪れた人がミヤマシジミを見ていることから、会でもミヤマシジミの保全活動を行おうと今回勉強会を開きました。 この日は、現地でコマツナギの植生を確認した後、集会所で説明を聞きました。 江田助教授によりますと、これまでミヤマシジミは長野県・山梨県・静岡県の3県に生息していると言われていましたが、9月の最新の調査でほぼ長野県にしか生息していないことが分かったということです。 中でも南信では多く確認されていて、南信での生息が減ってしまうと安定的な観察が難しくなると説明しました。 板山露頭の会では、今後も展望台の整備を続けてミヤマシジミの生息地を守っていきたいとしています。

-

特別展「戦後70年 戦争と残影」

地域に残る戦争に関する資料を集めた特別展「戦後70年 戦争の残影」が21日から伊那市の高遠町歴史博物館で始まりました。 「戦後70年 戦争の残影」は、地域に残る資料から犠牲になった人達の思いや平和について改めて考えるきっかけにしてもらおうと企画されました。 会場には、高遠町歴史博物館や中川村教育委員会、個人等が所蔵する資料76点が展示されています。 これは戦時中、鉾持神社の参道で撮影されもので出征する兵士とそれを見送る人達です。 また、この木札は兵隊として出征し戦死した家に掲げられたものだという事です。 会場には今回の企画に合わせ、市内から募集した出征兵士とその家族の写真11枚が、展示されています。父親の出征時の写真を提供した伊藤光廣さんです。 この他に、シンガポール陥落後の昭和17年に当時の小学生が書いた作文も展示されています。 「特別展 戦後70年 戦争の残影」は、12月6日まで高遠町歴史博物館で開かれています。

-

伊澤修二記念音楽祭に向けて藝大教授が児童に指導

31日に行われる伊澤修二記念音楽祭に音楽劇で出演する小学生が、東京芸術大学の教授から9日、演技指導を受けました。 この日は、東京芸術大学の山下薫子教授が、伊澤修二記念音楽祭に出演する高遠町内の小学生に演技指導をしました。 高遠小学校の5年生は、伊澤修二の生涯を物語にした音楽劇「伊澤修二先生物語」を披露します。 幼いうちから、向上心を持って勉強に励んだ進徳館教育の精神を貫いた伊澤修二の生涯を劇と音楽で披露するものです。 山下教授は「当時の人の気持ちを考えながら台詞を言いましょう」とアドバイスしていました。 伊澤修二記念音楽祭は31日(土)に行われます。 高遠町内の小学生は、午前9時15分から高遠町文化体育館で行われる第1部に出演します。 高遠小学校は「伊澤修二先生物語」を、高遠北小学校は「狐にだまされた話」を披露します。

-

夏の間入笠山で過ごした牛 下牧

足腰を鍛えるため、夏の間涼しい山で過ごしていた牛たちは、16日山から下牧しました。 今年6月中旬から伊那市高遠町の入笠山で過ごしていたのは、上下伊那と諏訪地域の酪農家が所有する33頭です。 夏の間涼しい環境の中で生活でき、農家も世話の手間が省ける利点があります。 この日は、28頭が下牧しました。 衛生検査や体重測定などを行い、それぞれの農家に帰っていきました。 JA上伊那によりますと、今年は雨が多く降り草の伸びが良かったため牛の体調も良く、体重が平均70キロ増えたということです。

-

白川タクシー お手柄

伊那市の白川タクシーは、タクシーに乗車した70代の女性がオレオレ詐欺被害にあうのを未然に防いだことから伊那警察署から感謝状が贈られました。 16日、白川タクシーの白川光朗社長に伊那警察署の内川政澄署長から感謝状が手渡されました。 10月6日、伊那市に住む70代の女性から上田駅まで行きたいとの依頼があり、タクシーで上田駅に向かいました。 このとき配車を担当したのが白川タクシーの渡辺新一さんです。 高齢の女性が上田駅に単独で向かっていることを不審に思い伊那署に通報。 伊那署は、上田署に連絡し、上田署員が、女性が新幹線に乗る直前に思いとどまらせたということです。 この女性にかかってきた電話は、息子を騙って「風邪をひいた、電話番号が変わった、株で損をしたので500万円を大宮まで持ってきてほしい」という内容で、現金250万円を持ってタクシーに乗り込んだということです。 タクシー会社により詐欺被害を未然に防いだのは、今年9月末現在で今回も含め県内で10件あり、南信では2件目、伊那署管内では初めてだということです。 伊那警察署によりますと、高齢者がタクシーで移動することが近年増えているということです。

-

地域の写真をデジタルアーカイブ

伊那市の高遠町歴史博物館は地域に残る写真をデジタル化するアーカイブ事業に取り組んでいます。 歴史博物館の一室では、昭和初期に撮影された写真のフィルムやガラスの原版をデータ化する作業が7月から行なわれています。 昭和30年代に行われた三峰川総合開発の様子や高遠の街並み、伝統行事等が撮影されています。 博物館では、これらの写真を後世に残しておこうと、地域の歴史に詳しく、映像に関する知識がある矢澤章一さんと共にアーカイブ作業に取り組んでいます。 21日からはその事業の一環として、一般から寄せられた出征兵士の写真などを展示する戦後70年特別展「戦争の残影」を開催します。 市内各地から20点余りが寄せられていて、これらをデジタル化し、家族のメッセージを添え上映する事にしています。 博物館は、デジタル化した写真を生涯学習や学校教育の場で活用できるようにしていきたいとしています。

-

高遠第2第3保育園 信州型自然保育に認定

豊かな自然を生かした保育教育を重視する「信州型自然保育認定制度」で、県は伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園が認定団体に決めました。 県では、自然環境や地域資源を取り入れた保育の普及を図るため信州型自然保育認定制度を創設しました。 13日は、県庁で保育園や幼稚園など72団体に認定証が交付されました。 認定された高遠第2・第3保育園は今年度園児数が定員の半数以下になっていることから6月に制度認定の申請をしていました。 伊那市では、園児数が定員の半数以下が2年続くと翌年度から休園にすると定めていることから、保護者や地域住民などでつくる「高遠第2第3保育園の存続と未来を考える会」を立ち上げ認定を目指してきました。 高遠第2第3保育園では、園舎近くの山を活用し自然を活かした保育を行っています。 こうしたことが、評価され認定されました。 認定団体は、県から自然保育の体験教室に助成を受けることができます。 また、認定されることで認知度や信頼性の向上につながる利点があるとしています。 保育園や会では、認定を大きくPRし園児数の確保につなげていきたいとしています。 県では、認定団体をホームページや東京の情報発信拠点銀座NAGANOで開く移住者向けのイベントなどでPRしていくということです。 伊那市内では他に、天使幼稚園と山の遊び舎はらぺこが認定されました。

-

高遠町の住民有志がカボチャのランタンづくり

伊那市高遠町の住民有志は、31日のハロウィンを前に、商店街に飾るカボチャのランタンを6日作りました。 6日は高遠町の商店街の有志7人がランタン作りをしました。 ランタン作りは東屋靴店の米山洋子さんの声掛けで行われました。 米山さんは去年友人とランタンを作ったことをきっかけに、取り組みを広げようと、今年は近くの商店に声をかけました。 カボチャは南箕輪村の農家から譲りうけたもので、大きなものは40センチほどあります。 初めて作る人も多く、1人一つずつ制作していました。 ランタンはそれぞれの店に飾られ、7日から2週間ほど点灯されます。

-

地域の文化遺産 石仏の清掃

高遠石工の調査研究に取り組んでいる一般社団法人高遠石工研究センターは4日、伊那市高遠町の建福寺で石仏の清掃活動を行いました。 建福寺は石仏の寺として知られていて境内には高遠石工の作品が40体ほどあります。 4日はその調査研究を行っている高遠石工研究センターの会員およそ10人が石仏や保管している建家の清掃を行いました。 会員は掃除機や雑巾を使って建家の中にたまった埃を取り除いたり石仏を拭いたりしていました。 センターでは石仏の記録映像も残すことにしていることからより良い状態で撮影しようと丁寧に清掃活動にあたっていました。 高遠石工研究センターは石仏を地域の文化遺産として保存継承していこうと今年4月に発足しました。 5年をかけて高遠石工の作った石仏を調べ情報発信するとともに、その価値を体系化しまとめていく計画です。

-

伊那市高遠町で燈籠祭

伊那市高遠町で燈籠祭が行われ、本祭りの23日は、山車や高遠ばやしが商店街を練り歩きました。 高遠ばやしは、霜町、相生多町、新町の3つの連が練り歩きました。 山車は、仲町と本町の2つの連が巡行しました。 ご祝儀をもらった店の前では、威勢のいい三三七拍子が響いていました。 燈籠祭は、豊作と無病息災に感謝する鉾持神社の例祭として行われています。 稲穂に見立てた赤いほうずき提灯が並び、商店街を彩っていました。

-

高遠ブックフェスティバル始まる

本をテーマにしたイベント「高遠ブックフェスティバル」が19日から伊那市高遠町で始まりました。 これは、地元住民や高遠町図書館などで作る実行委員会が、高遠を本の町にしようと毎年開催しているもので、町内のいたるところに本棚が並んでいます。 空き店舗の旧いてふやでは、県内6軒古本屋が出店しています。 旧ほていやでは、今回初めて伊那市内の書店が選んだ本が並びました。 「絵本」や「郷土に関係のある本」など、それぞれがテーマを持って選んだということです。 まちかど本棚は、町内およそ20か所に設置されています。 商店街だけでなく、町内をくまなく見て楽しんでもらおうと、今回は路地にも多く本棚が置かれています。 会場内3か所を周りページを集めると、高遠町出身の小説家島村利正の短編が完成する企画もあります。 高遠ブックフェスティバルは23日(水)まで行われます。 22日(火)には島村利正の読書会が開かれます。

-

板山生産森林組合間伐作業終了

伊那市高遠町長藤の板山生産森林組合が30年ほどかけて実施してきた32ヘクタールある人工林の間伐作業が、今日、終了しました。 10日は、上伊那森林組合の職員が、アカマツ林で間伐作業を行っていました。 板山生産森林組合は、51haの森林を所有しています。 そのうち、32ヘクタールがアカマツやカラマツの人工林です。 昭和50年代から、組合を組織する集落総出で、下草刈りや間伐などの整備を進めてきました。 残すところ、1.53haとなりましたが、組合の平均年齢が70歳ほどと高齢化が進んだことなどから、今年度は、森林税を財源とする「みんなでささえる里山整備事業」の補助を受けて、上伊那森林組合に事業を委託しました。 森林組合が、6月頃から、間伐し、この日、作業が終了となりました。 人工林は現在、樹齢60年ほどで、組合では木材の需要状況を見ながら、管理していきたいとしています。

-

高遠消防署一日出張所

伊那市高遠町の高遠消防署の救急一日出張所が12日ニシザワ高遠食彩館で行われ、買い物客が緊急時の対応を体験しました。 12日は、ニシザワ高遠食彩館の駐車場に一日出張所が設けられ、心肺蘇生法や119番のかけ方の体験、救急車の展示が行われました。 これは、12日までの救急医療週間に合わせ、地域住民に意識を高めてもらおうと高遠消防署が初めて行ったものです。 救急車の展示では、子どもたちが車内に乗り込み、設備を見学していました。 119番のかけ方体験では、買い物客の男性が倒れ、救急車を呼んでほしいと頼まれたという想定で電話をしました。 ある署員は、「救急車を呼ぶときは、どこの市町村かからかけているのかしっかり伝えることが大事。署員が質問をしてくれるので、落ち着いて答えてください」とアドバイスしていました。

-

高遠学園構想 「市全体が望ましい」

伊那市教育委員会の松田泰俊教育委員長は高遠高校が小中学校との連携を図る「高遠学園構想」について、現在の長谷・高遠から伊那市全体に広げるのが望ましいとの考えを改めて示しました。 これは、11日開かれた市議会一般質問で議員の質問に松田委員長が答えたものです。 松田委員長は構想について「中高一貫校を考える物ではなく、小中学校や地域との連携を図り、高遠教育の精神の実学を育てていきたい」と答えました。 白鳥孝市長は「緩やかな連携の中で、あらゆる可能性をいっしょに考えていきたい」と話していました。 議員からは「目に見える形にして示すよう市教委が中心となり構想の素案をたて議論していくのが望ましい」と話していました。 高遠高校では「少子化に向かう中、地域創生の核となるよう、地域に残る人材を育てていきたい」と話していました。

-

高遠ブックフェス今年は街歩きテーマ

今回で7回目となる本をテーマにしたイベント「高遠ブックフェスティバル」が、今月19日から23日まで伊那市高遠町の中心商店街を会場に開かれます。 9日は、ブックフェスティバルの実行委員会のメンバーとなっている高遠町図書館の職員が商店街各地に設置する本箱をもってイベントをPRしました。 今回のテーマは、まちあるき・本・まつりです。 空き店舗となっている旧いてふや(いちょうや)には、県内6軒の古本屋が出店します。 同じく空き店舗となっている旧ほていやでは、山の本をテーマにした古本や、伊那市内の本屋が選ぶ新刊が並ぶほか、期間中ブックカフェがオープンします。 ブックカフェでは、中村不折の書から着想を得たコーヒー・不折ブレンドの提供が行われます。 そのほか、高遠町出身の小説家、島村(しまむら)利(とし)正(まさ)のテキストを街中で集めるワークショップなどが企画されています。 高遠町の中心商店街には、写真撮影スポットや本棚を設置し、本を通して街中を散策する楽しみを提案するということです。 高遠ブックフェスティバルは、19日から23日まで高遠町商店街で開かれます。高遠町図書館ではひと箱古本市の出店者を募集しています。(高遠町図書館 電話94-3698)

-

第55回兜陵祭に合わせて 創立90周年記念植樹

29日から2日間の日程で、伊那市高遠町の高遠高校の第55回兜陵祭が行われます。 28日は文化祭を前に、学校創立90周年を記念して校内の花壇にコナラやモミジなどを植樹しました。 第55回兜陵祭のテーマは、「Restart 新たな歴史の幕を開けろ!」です。 文化祭に合わせて今年学校創立90周年を迎える記念に、コナラやモミジなどの苗木をクラスごと1本ずつ、全部で9本植えました。 来年6月に長野県を会場に開催される「第67回全国植樹祭」に合わせて県の職員などで作る実行委員会が学校に苗木を90本贈呈し、生徒たちが6月から育ててきました。 全国植樹祭のポスターの原画に、芸術コース3年の中村実紘さんの作品が選ばれたことなどが縁で今回苗木が贈られました。 第55回兜陵祭は29日から2日間の日程で行われます。 1日目は校内祭で、一般公開は2日目の30日(日)午前10時30分からです。 実行委員会から贈られた苗木のうち70本は一般に配布されることになっていて、午前11時から正門付近で受け取ることができます。

-

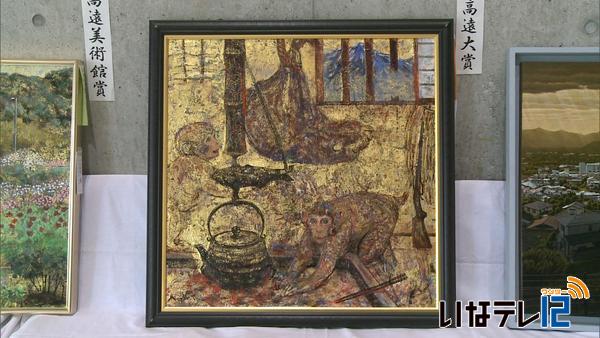

信州伊那高遠の四季展 最高賞に「灯明」

3年に1度全国公募で行われる第6回信州伊那高遠の四季展の最高賞に、広島県の高山博子さんの作品「灯明(とうみょう)」が選ばれました。 26日は審査結果の発表が信州高遠美術館で行われました。 最高賞の信州伊那高遠大賞に選ばれた、広島県の高山博子さんの「灯明(とうみょう)」です。 長谷に伝わる民話「孝行猿」の話を題材にしたもので、民話を題材にした作品が最高賞に選ばれたのは初めてです。 審査員は「民話を題材に選んだ点が良い。画面の構成や雰囲気作りも工夫されている」などと評価しました。 銀賞の「伊那市長賞」には、東京都の伊藤(いとう)悦男(えつお)さんの「城下町」が選ばれました。 銅賞の「信州高遠美術館賞」には、東京都の齊藤信一郎さんの「春の風景」、神奈川県の樋口幸子さんの「花園」、埼玉県の山川浩次郎さんの「老木の桜」の3点が選ばれました。 信州伊那高遠の四季展は市内の風景や行事、民俗などをテーマにした絵を3年に一度全国公募していて、319点の応募がありました。 第6回信州伊那高遠の四季展実行委員会の坂本勇実行委員長は、「地元のいいところを絵を通して再発見する機会にしていきたい」と話していました。 信州伊那高遠の四季展は、10月10日から25日まで、信州高遠美術館とかんてんぱぱホールで開かれます。

-

“三義音頭”復活披露

かつて伊那市高遠町三義地区で歌われていた三義音頭が22日地元の寺、遠照寺で復活披露されました。 三義音頭を披露したのは遠照寺の宿泊学習に参加している三義子供会の小学生などおよそ20人です。 子供会の関係者が地域のお年寄りから三義音頭という歌があったということを聞き、会を中心にどのような歌かを調べてきました。 昭和23年1948年地元の人が作詞作曲し当時は区民運動会などで歌い踊られていたということです。 お年寄りから歌詞や曲調を聞いているなか譜面も見つかり宿泊学習の式典の中で地元役員らに披露しました。 子供会では踊りの振り付けについても調べることにしていて地元に残る歌として再び定着させていく考えです。

-

高遠高校の生徒が乳児だっこ体験

伊那市の高遠高校福祉コースの2年生は、授業の一環で、20日乳児の抱っこ体験をしました。 この日は、高遠町保健センターで、6か月児健診があり、抱っこ体験はそれに合わせて行われました。 生徒たちは、お母さんたちからアドバイスを受けながら、赤ちゃんを抱っこしていました。 高遠高校福祉コースには「子どもの発達と保育」の科目があります。科目のなかで保育園実習などがあり、抱っこ体験もその一環です。 福祉コースには25人の生徒がいて、そのうち9人が体験を行いました。 中には、男子生徒に抱かれて泣き出してしまう赤ちゃんもいました。 福祉コースでは、10月にも、保育園実習を予定していて、子どもの成長などについて学ぶということです。

-

伊那谷遺産登録を受けて 法華道に碑を建立

今年3月に伊那谷遺産100選に登録されたことを受け、伊那市高遠町芝平の法華道に、遺産登録を記念した碑が8日建立されました。 この日は、かつて芝平で生活をしていた住民が伊那市や諏訪市方面などから集まり、碑の建立に立ち会いました。 法華道は、伊那市高遠町から富士見町までを繋ぐ全長およそ22キロの道です。 芝平出身で伊那市の北原厚さんが笹やぶを刈るなどして古道を復活させました。 建てられた碑は、高さおよそ1メートル、幅が80センチです。 芝平地区は、50年程前までおよそ600人が暮らしていましたが、三六災害で住民は村を離れることを余儀なくされました。 伊那谷遺産100選には、芝平のものが3つあり、法華道の他に芝平石灰岩採掘場跡と芝平集落も登録されています。

-

伊那市高遠町歴史博物館で歴史を学ぶ講座

伊那市高遠町の歴史博物館は、市内の中学生を対象に、見て触れて学ぶ講座「地域の実物史料から日本の歴史の流れをとらえよう」を4日から開いています。 講座は、学校で学んだ歴史的分野の内容を、夏休みの間にさらに理解してもらおうと開いているもので、今年で2年目です。 講座には、高遠中学校の生徒15人と市内の小学生3人が参加しました。 講師は、高遠町歴史博物館の笠原千俊館長が務めました。 始めに、歴史博物館や伊那市で保有している縄文・弥生時代の土器を実際に触って違いを感じていました。 この日は、時代とともに移り変わる人々の暮らしを学び、特に近世に焦点があてられていました。 笠原館長は「博物館の史料と中学校の指導が双方向的に関わることで、博物館が地域の学習センターとしての機能を担いたい」と話していました。

-

高遠町勝間の歌と踊り 子どもに伝承

伊那市高遠町勝間に伝わる歌と踊りを子どもたちに伝えていこうと、29日夜、40年続く伝統の講習会が開かれました。 この日は、地区住民が公民館に集まりました。 勝間に伝わるのは、「龍勝寺山(りゅうしょうじやま)の姫小松(ひめこまつ)」と呼ばれる歌と踊りです。 講習会では、龍勝寺山の姫子松保存会のメンバーが指導し、子どもたちがならって歌を歌いました。 勝間地区では毎年この時期、子どもたちを集めて、姫小松の歌と踊りを伝えています。 地域に伝わる歌を後世に残していこうと、40年近く続く勝間の行事です。 伊那市高遠町勝間地区です。 勝間の山深い場所にに600年の古刹・龍勝寺はあります。 昔、龍勝寺には美しいお坊さんがいて、寺にあったりっぱな松にたとえて「姫小(ひめこ)松(まつ)」と呼ばれていました。 村の女性たちは、姫子松を一目見たいと寺に通いますが、格式高い龍勝寺には入れず、外から眺めるだけだったというお話です。 その龍勝寺に伝わる歌を紙芝居にしたものも披露されました。 読み手は、高遠中学校1年の伊藤 明耶(さや)さんが務めました。 最後には、歌に合わせて踊りました。 一晩中寝ないで盆踊りで踊り続けた時代もあったということです。 勝間地区では8月16日に、盆踊りを予定していて、龍勝寺山の姫子松の踊りを踊るということです。

-

平岩兼雄さん宅のヤマユリ見ごろ

伊那市高遠町引持の平岩兼雄さん宅のヤマユリが見ごろとなっています。 熊野神社隣りにある平岩さん宅の敷地には、ヤマユリが群生していて、見ごろとなっています。 数株だったヤマユリが自然に増えていき、現在のようになったということです。 花は、1週間ほどは楽しめるということです。

-

三宅小学校と高遠北小学校の児童が交流

伊那市と友好提携を結んでいる東京都三宅村の三宅小学校の児童が22日、伊那市を訪れ、高遠北小学校の児童と交流をしました。 22日は三宅小学校の5年生9人が高遠北小学校を訪れました。 高遠北小の5年生が伊澤修二記念音楽祭で演奏する太鼓を披露し、三宅小の児童を歓迎しました。 三宅村と旧高遠町は、江戸時代の絵島・生島事件を縁に昭和45年に友好提携を結んでいて、平成7年から小学校の交流が始まりました。 また、三宅小の児童も、島に伝わる神着木遣太鼓を演奏しました。 三宅島の祭りで踊られる「あじさい音頭」を披露し、高遠北小の児童も一緒になって踊っていました。 三宅小の児童はこのあと高遠町内のウォークラリーなどを行い、23日に東京へ帰る予定です。

201/(火)