-

南ア北部地区遭対協西村さん 警察部外功労者表彰

半世紀以上に渡り南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の隊員として活動した伊那市長谷の西村和美さんは、警察庁長官が贈る最高位の表彰「警察部外功労者表彰」を受賞しました。 13日は、西村さんが伊那警察署を訪れ、熊谷猛彦署長に受賞を報告しました。 西村さんは、昭和39年19歳の時に南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会に入隊しました。 平成5年から28年まで救助隊長を務め、52年にわたり山岳遭難の現場に立ち、また若手隊員の育成に尽力しました。 警察部外功労者表彰は、犯罪の予防や人名救助などに功績があった人に贈られるものです。 西村さんは、「隊長を務めた23年間は、二次災害がおきないようにすることを念頭において活動した。登山者は、自分にあった山に登ってほしい」と話していました。 今年、功労者表彰を受賞した人は41人で、長野県では西村さんのみとなっています。

-

南アルプス遭対協が夏山シーズンに合わせて救助訓練

南アルプスでの救助活動や遭難防止に向けた取り組みを行っている南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会のメンバーは6日、伊那市長谷で救助訓練を行いました。 この日は、長谷の鷹岩で、南ア遭対協の救助部のメンバー19人が救助訓練を行いました。 訓練は、本格的な夏山シーズンに合わせて毎年行っています。 この日は、滑落した人を引き上げて救助する訓練を行いました。 メンバーは、伊那市役所の職員を中心に30代から40代の人たちです。 南ア遭対協の主な管轄エリアは、南アルプスの北部、鋸岳から塩見岳までです。 去年は7月と9月に出動し、それぞれ1人ずつの救助にあたりました。 救助者は、いずれも単独で入山し、道に迷ってしまい救助の要請をしたということです。 夏山では道に迷うケースが多く、遭対協では「山に入る際は、最低限地図やコンパスを持ち歩くなど山を甘く見ないで登山を楽しんでもらいたい」と話していました。

-

伊那市消防団 ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

消防団員が、ポンプの操作やラッパ吹奏の技術を競う、ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が各市町村で開かれています。 伊那市役所駐車場では、伊那市消防団の大会が開かれ、団員が練習の成果を披露しました。 大会は、ラッパ吹奏の部、小型ポンプの部、自動車ポンプの部の3つに分かれていて、13分団から合わせて148人の選手が出場しました。 このうち小型ポンプの部には、16チーム80人が出場しました。 タイムや規律、操作の正確性などを審査基準に減点方式で順位が決められます。 指揮者の号令で操法が始まると、ポンプと3本のホースを結合しておよそ60メートル先の火点めがけて放水していました。 大会の結果、ラッパ吹奏は西箕輪・竜東・富県・手良・高遠のBチーム、小型ポンプの部は手良分団第3部、自動車ポンプの部は、荒井・西町の伊那分団第2部がそれぞれ優勝しました。 優勝したチームは、7月9日に開かれる上伊那郡大会に出場することになっています。

-

南アルプス開拓の功績を偲ぶ 長衛祭

南アルプスの開拓者として知られる竹澤長衛を偲ぶ第59回長衛祭が24日、南アルプス北沢峠で行われました。 長衛祭には、伊那市や山梨県南アルプス市などから、山岳関係者や一般登山客およそ200人が参加し、献花台に花を手向けました。 伊那市長谷出身の竹澤長衛は、登山道の整備など、南アルプスの開拓に尽力しました。 その功績を偲び伝えていこうと実行委員会が毎年行っています。 唐木眞澄実行委員長は「この祭りをこれからも続け、一層山に親しむ文化が広がってほしい」とあいさつしました。 白鳥孝伊那市長は「長衛の自然との共存という理念を受け継ぎ、これからも順守していきたい」と話していました。 このほか、弦楽四重奏の南アルプスカルテットの演奏に合わせ、伊那市の長谷小学校と南アルプス市の小学校の児童が「ふるさと」を歌いました。 24日は東駒ケ岳への記念登山が行われます。

-

美和湖で男性2人が斜面から滑落

18日午前9時40頃、伊那市長谷の美和湖で男性2人がダム湖の斜面から滑り落ち、頭の骨をおるなどの大けがをしました。 伊那警察署の発表によりますと、けがをしたのは中川村の会社員竹重薫さん25歳と駒ヶ根市の会社員戸部直人さん34歳です。 竹重さんと戸部さんは知人10人ほどと美和湖に訪れていて、ダム湖の斜面から誤って地面に滑り落ちたということです。 竹重さんは頭の骨を折り、戸部さんは外傷性くも膜下出血などの大ケガをし、伊那市内の病院に搬送されました。 伊那署では、事故の原因について調べを進めています。

-

南ア林道バス 全線開通

夏山シーズンの到来です。 伊那市長谷の南アルプス林道バスの北沢峠までの全線運行が15日から始まりました。 伊那市長谷の仙流荘前です。始発の午前8時5分発のバスには22人が乗車しました。 南アルプス林道バスの運行は、4月25日から標高1,680メートルの歌宿まで開通していて、15日全線が開通となりました。 バスは55分かけて、標高2,032メートルの北沢峠に到着しました。 南アルプスは新緑の季節ですが、林道沿いにはまだ雪が残っています。 しかし、高山植物は見ごろを迎えています。 幕岩の向かいのがけには、ピンク色が鮮やかなタカネバラが咲いていました。 白岩には、ムシトリスミレ。かわいらしい姿をしていますが、葉の粘着力で虫を捕まえる食中植物です。 バラとスミレはあと2週間ほど楽しめます。 海を渡るチョウ「アサギマダラ」は恋の季節を迎えています。 春から夏にかけて、産卵・繁殖するため、秋口まではその姿を目にすることができるということです。 南アルプス林道バスの運行は、11月15日までを予定しています。昨シーズンは、49,387人が利用しました。 なお、仙流荘から北沢峠までの運賃は、片道1,100円となっています。

-

夏山シーズンへ 仙丈小屋荷揚げ

伊那市観光株式会社は南アルプスの仙丈小屋の今シーズンの営業開始に向け、ヘリコプターで食料や燃料などを輸送する荷揚げを9日行いました。 午前6時、伊那市長谷の標高1,680メートルにある歌宿から、仙丈ケ岳直下にある仙丈小屋への荷揚げが行われました。 食料や燃料などで約2・5トンを5往復して荷揚げし小屋に届けました。 仙丈小屋は南アルプス仙丈ケ岳の標高2,900メートルの場所にあり、昨シーズンの宿泊客は3,474人でした。 伊那市観光株式会社によりますと、今年は残雪が多く、谷筋には雪渓があるので注意して登ってほしいという事です。 今シーズンの本格的な営業は南アルプス林道バスの北沢峠までの運行が始まる今月15日から10月末までを予定しています。

-

伊那市50年の森林ビジョン ゾーニングを検討

伊那市の、「50年の森林(もり)ビジョン」について検討を進める推進委員会は、森林管理を項目ごとに地図上に表す「ゾーニング」について意見を交わしました。 6日は、伊那市役所で会議が開かれ、委員やアドバイザーなどおよそ20人が出席しました。 山地・水資源の保全機能向上について考える第1部会、森林の生産力と林業経営の向上について考える第2部会、自然環境の保全について考える第3部会の3つに分かれ、各方面からゾーニングで採用する項目の検討を進めています。 この日は第3部会が、生物多様性やその活用などを基本にしてつくった図をもとに、意見を出し合いました。 現在、土砂災害警戒区域や地すべりの発生しやすさなどの項目を盛り込んだ「山地防災系ゾーニング」のほか、林業関係者の作業の難易度などの項目を盛り込んだ「森林管理ゾーニング」などが案としてあがっています。 ある委員は「活用する人によって必要な情報が変わってくる。危険因子に重きを置くのか、レクリエーション因子に重きを置くのか十分な検討が必要だ」と話していました。 信州大学農学部教授の植木達人委員長は「市民が見て何を感じるのか。どういう項目に興味があるのか。市民に納得してもらえるものを全員でつくっていきたい」と話していました。

-

入野谷そばの在来種 圃場広げ栽培さらに拡大へ

入野谷在来種のそばの復活を目指す「伊那そば振興会」は今年、これまでの圃場の5倍となる面積で栽培を行う計画です。 30日は、これまでも圃場として活用してきた伊那市長谷浦で、草刈などを、振興会のメンバーや信州大学農学部の学生など20人が行いました。 新しく開墾した場所はこれまでの圃場のすぐ隣で、およそ800平方メートルの広さがあり、合わせると1000平方メートルになります。 交配の可能性が低いこの圃場でさらに栽培の拡大を行うための種を増やします。 数年前まで畑として活用されていた場所で、敷地内には動物から作物を守るために使ったと思われる壊れた柵などが散乱していました。 参加者は、柵に使われていた角材や有刺鉄線などを外しながら集めていました。 振興会では、去年から在来種のそば復活に向けて栽培を始めました。 去年は200平方メートルに100グラムの種をまき、70倍となる7キロの種を収穫しました。 飯島進会長は「圃場を増やしてどこまで成功するかわからないけれど、今年は販売できるくらいまで増やせればうれしい」と話していました。 今後も整備を続け、7月には2回に分けて播種作業を行うということです。 今年は去年の5倍となる500グラムの種をまく予定だということです。

-

お出かけい~な旅 10周年で足跡を冊子に

伊那市の観光ボランティアガイド「い~なガイドの会」が企画する日帰りバスツアー「ちょっとお出かけい~な旅」が10周年を迎えたことから、これまでの足跡をまとめた冊子が作製されました。 冊子は、平成28年度の県の元気づくり支援金を活用して作製されました。 これまでの取り組みの他、夏の鹿嶺高原や古城を巡るコースなど、伊那市の観光名所を巡るツアーを紹介しています。 23日は、メンバー8人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に冊子の完成を報告しました。 い~なガイドの会の奥村憲さんは「県内外の観光関係者の人達に活用してもらいたい」と話していました。 白鳥市長は「伊那市には素晴らしい場所があるということを改めて感じた」と話していました。 冊子は全部で300冊つくり、県内外の観光施設や、市内の公民館などに配布する予定です。

-

伊那市長谷で海外用の米 栽培始まる

国産米の輸出を手掛ける札幌市の株式会社Wakka Japanは、海外のヘルシー志向の消費者向けに販売する米の栽培を伊那市長谷で行っています。 代表の出口友洋さんは、4月に、自然環境が良い伊那市長谷に移住し米の栽培を始めました。 17日は出口さんが乾田直播と呼ばれる方法で種を直播きしました。 田植えは、愛知県の農場試験場が開発した専用の播種機を使います。 V字の溝を掘りホースから種を落としたあと、土をかぶせていきます。 作業の効率が良く、高齢者でも簡単に出来る他、鳥に種を食べられないことが特徴だということです。 また、出口さんは田んぼに公立よく水を入れるシステムをつくりました。 種は、通常の3倍の胚芽を持つ玄米専食用のもので栄養価が高いということです。 出口さんは、信州大学教育学部を卒業後、平成25年に国産米の海外輸出を手掛けるWakka Japanを立ち上げました。 海外で日本の無農薬米が人気があることから、自然栽培に特化した自社生産の米の輸出に取り組むことにしました。 17日は、上伊那農業高校の教諭も見学に訪れていました。 今年は、1.2tの収穫を見込んでいて、出口さんはハワイに輸出し販売したいと考えています。

-

長谷森林鉄道ウィキペディアに掲載

誰でも自由に編集することができるインターネットの百科事典「Wikipedia(ウィキペディア)」に、伊那市長谷にあった森林鉄道の情報を掲載するための作業が14日に行われました。 これは、伊那図書館や高遠町図書館などでつくる「高遠ぶらり制作委員会」が企画したもので、委員会のメンバーや一般など8人が参加しました。 参加者は前日に森林鉄道の跡を散策していて、そこで撮った写真や情報をもとにどのような内容を載せるのかなど話し合っていました。 森林鉄道は、昭和16年頃から長谷の奥地から樹木を運び出すために使われていた鉄道で、15年ほど利用され廃止となりました。 委員会では、地元の歴史や地理などの情報を、誰でも編集ができ、商用での利用も可能な「Wikipedia」に掲載することで、多くの人に伊那市のことを知ってもらうきっかけづくりをしたいと考えています。 高遠ぶらり制作委員会事務局の諸田和幸さんは「伊那市を訪れる人の中にはウィキペディアを見て来る人もいる。情報を充実させることが、県外の人が伊那市を訪れるきっかけにもなると思うので、今後も続けていきたい」と話していました。 編集した情報はすでにWikipediaに掲載されていて、徐々に充実させていくということです。

-

後藤俊夫監督が中尾歌舞伎の支援訴え

伊那市出身の映画監督後藤俊夫さんは活動を休止している中尾歌舞伎について運営は行政、芝居は保存会が行うかたちにし、今後も続けてもらいたいと訴えました。 29日、伊那市長谷の中尾座で中尾歌舞伎応援イベントが開かれ後藤監督が講演しました。 後藤監督は2007年に農村歌舞伎をテーマにした映画「Beauty~うつくしいもの~」を制作し今回のイベントでも上映されました。 映画は農村歌舞伎の保存、伝承に情熱をかける人たちがテーマで中尾歌舞伎保存会も製作に協力しています。 後藤監督は講演で「運営は行政、芝居は保存会が行っている大鹿歌舞伎に学んではどうか」と提案しました。 また大鹿村は小中学生が学校で歌舞伎を学んでいることを例に挙げ長い時間をかけて保存活動に取り組む必要性を訴えていました。 応援イベントは中尾歌舞伎の活動や支援のあり方について考えようと長谷公民館などが開いたもので会場には歌舞伎ファンや行政関係者など160人が集まりました。

-

桜シリーズ⑭ 伊那市長谷 桑田薬師堂の枝垂れ桜

地域の桜を紹介する桜シリーズ。 26日は伊那市長谷の桑田薬師堂の枝垂れ桜です。 伊那市長谷溝口の桑田薬師堂には2本の枝垂れ桜があります。 1本は樹齢400年以上、もう1本は100年ほどとみられています。

-

南アルプス林道バス運行はじまる

伊那市営南アルプス林道バスの運行が25日から始まり、春山シーズンが開幕しました。 25日は、標高1680mの歌宿までが開通しました。 伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所では、テープカットで運行開始を祝いました。 午前10時5分発のバスには、静岡県清水市から毎年訪れている70代の男性が乗車しました。 林道バスは、25日から6月14日までは歌宿までの運行で、6月15日からは北沢峠までとなります。 車窓からは、地球の成り立ちや大地の仕組みを見ることが出来るジオパークや天候が良ければ、東駒や双児山なども楽しめます。 標高1680mの歌宿では、市や山岳関係者などおよそ40人が参加し南アルプス北部開山祭が行われました。 歌宿から北沢峠に向かう沿道は、まだ雪が残っていました。 開山祭では、神事などをして今シーズンの安全登山やバスの交通安全を祈願しました。 25日は、長谷中学校の3年生も参加し、南アルプス太鼓を披露しました。 林道バスの昨シーズンの利用者は、11月15日までの205日間で4万9387人でした。

-

分杭峠へのシャトルバス 今季の運行開始

伊那市は、花見シーズンに合わせて、7日から伊那市長谷の分杭峠へ向かうシャトルバスの運行を開始しました。 標高1424メートルの峠付近は、3月中旬の降雪で例年にない積雪量となっています。 伊那市では、分杭峠付近の交通の混乱を避けるため、峠に駐車場を設けていません。 そのため、観光客用に春から秋にかけ、シャトルバスの運行を行っていて、昨シーズンは2万1554人の利用がありました。 期間は4月7日から11月26日までで、時間は午前8時から午後3時までとなっています。料金は往復で650円です。

-

伊那市長谷黒河内の遊休農地で下草火災

5日午前11時頃伊那市長谷黒河内の遊休農地で下草を焼く火事がありました。 この火事によるケガ人はいませんでした。 伊那警察署の発表によりますと火事があったのは、伊那市長谷黒河内の遊休農地です。 火は土手など約4,850平方メートルを焼き午後0時10分に消し止められました。 火事の原因について伊那署では、下草を燃やしていた火が燃え広がったとみて調べを進めています。

-

南アルプス里山案内人協会設立へ

長谷地域の魅力を発信する南アルプス里山案内人養成講座修了式とガイド登録認定式が25日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で行われました。 来月にはガイド登録認定者を中心とした南アルプス里山案内人協会が設立され活動していく計画です。 南アルプス里山案内人の講座修了者は10人、ガイド登録認定者は9人で出席者に修了証と認定証が手渡されました。 養成講座は伊那市が開いたもので修了者は長谷地域の自然や歴史、文化について話を聞いたり自然体験を重ねてきました。 またガイド登録認定者は講座修了者でさらに専門的な研修を受けた人で一般向けにツアーガイドを行うことができます。 講座では伊那市地域おこし協力隊の小淵幸輝さんが講師を務めてきました。 小淵さんは来月、一般社団法人南アルプス里山案内人協会を設立し養成講座を引き継ぐほかツアーガイドも行うことにしていて、「ガイドに認定された仲間とともに長谷の魅力を発信していきたい。」と話しています。

-

労災死亡事故受け業者に安全な工事を呼びかけ

国土交通省・天竜川上流河川事務所は、23日に伊那市長谷で発生した労災死亡事故を受け、工事現場で働く元請け業者に安全を呼びかけました。 この日は、駒ヶ根市の天竜川上流河川事務所で「天竜川上流緊急工事安全協議会」が開かれ、工事を受注する30社、およそ60人が出席しました。 事故は、伊那市長谷黒河内で行われている砂防堰堤管理用道路のトンネル工事現場で発生しました。 23日午後1時半頃、現場に設置されたコンクリートを練り混ぜる機器の中からヘルメットと長靴が出てきたことに従業員が気付き、機器内部を捜索したところ、伊那市長谷中尾の山田大作さん41歳が発見されました。 協議会では、作業前に計画書を確認し予測される危険を確認すること、事故の内容について下請け業者にも伝えること、計画通りに作業を行うことなど5項目について、改めて徹底するよう呼びかけていました。 椎葉秀作所長は「安全だと思っている作業でもどんなことが起こるかわからない。危険を予測する想像力を鍛えてほしい」と話していました。 天竜川上流河川事務所では、今後、工事現場の作業の安全性を確認するパトロールを行うことにしています。 事故のあった現場は、現在、警察による捜査などのため作業を中断していて、安全性が確認されてから工事を再開する予定だということです。

-

トンネル工事現場で死亡事故

伊那市長谷のトンネル工事現場で作業をしていた男性が誤ってコンクリートを作る機械に転落し死亡する事故が23日発生しました。 天竜川上流河川事務所の発表によりますと、事故は23日午後1時頃、伊那市長谷黒河内の鷹岩地籍で行われている天竜川水系穴沢砂防堰堤管理用道路トンネル工事の現場で発生しました。 作業をしていた41歳の男性が、コンクリートを作る機械に転落し、午後2時半頃、死亡が確認されたという事です このトンネルは国土交通省と伊那市が戸田建設名古屋支店に依頼をしています。 今回の事故を受け天竜川上流河川事務所では、「お亡くなりになられた方に、謹んで哀悼の意を表します」とのコメントを出しています。

-

長谷高齢者体操自主グループ発足

伊那市が長谷で行ってきた高齢者向けの筋トレ教室が終了したことを受け、受講者たちが自主的に運動に取り組むグループが、9日発足しました。 伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木に18人が集まり、筋トレやストレッチなどをして体を動かしました。 伊那市は、各地区を巡回して、高齢者筋トレ教室を開いていますが、長谷の教室は、去年12月から始まり、3月6日に終了となりました。 受講者から継続して活動を続けたいとの声が上がり、自主グループを立ち上げることになり、今日が初の活動日となりました。 参加者の年齢は65歳から80歳で長谷を中心に高遠町や竜西からの参加もあります。 栃の木健康クラブと名付けられたこのグループは、毎週木曜日、午前9時30分から伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で活動しています。 会では、興味があれば気軽に来てほしいと参加を呼び掛けています。 なお伊那市内には、こうした高齢者の自主グループは46グループあり、長谷地区では初となります。

-

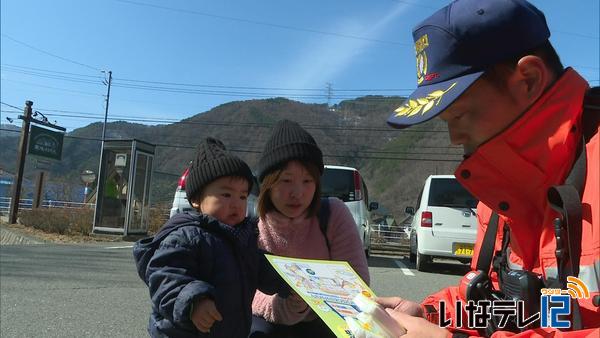

春の火災予防運動 警報器設置を呼び掛け

春の火災予防運動期間に合わせ、伊那市の高遠消防署の署員は5日南アルプスむら長谷で火災警報器の設置を呼び掛けました。 5日は、伊那市の南アルプスむら長谷で高遠消防署の署員6人が、訪れた人たちに火災警報器の設置を呼び掛けました。 会場には消防車両が展示され、子供たちが乗っていました。 署員は「寝室や階段には、必ず警報器を取り付けて下さい」と話していました。 春の全国火災予防運動は「消しましょう その火その時 その場所で」を統一標語に1日から7日まで実施されています。 運動は火災の発生が多い春先のこの時期に合わせ毎年行われています。 平成27年に上伊那では78件の火災が発生しました。 月別では、3月が15件と最も多く、次いで1月、4月・5月となっています。

-

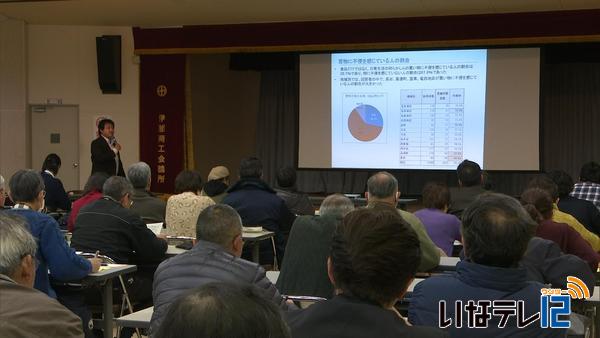

高齢者買い物調査 地域ごと“不便”に違い

伊那市社会福祉協議会などが実施した、市内の後期高齢者を対象にした買い物に関するアンケート調査の結果がまとまり、2日に報告されました。 この日は、伊那市の伊那商工会館で報告会が開かれ、調査を請け負った流通経済研究所の折笠俊輔さんが結果について説明しました。 調査は、伊那市の75歳以上の後期高齢者世帯2,200世帯を対象に行われ、6割の1,269世帯から回答を得ました。 買い物に不便を感じている人の割合は、28.1パーセントで、このうち80代以上は7割を超えました。 食料品の項目では、富県・長谷・竜北・高遠のおよそ3割の人が、不便を感じる、と答えています。 また、竜東地区では医薬品について4割以上の人が不便を感じると答えています。 富県や西町の城南団地などで移動販売を行う「伊那まちの再生やるじゃん会」代表の竹村裕さんは、この結果について「地域により違いがあるのは驚いた。今後の活動にいかしていきたい」と話していました。 社協では、様々な職種の人達に協力してもらい、買い物弱者支援の輪を広げていきたいと話します。 報告会には、買物弱者支援団体のメンバーや福祉関係者などおよそ60人が出席しました。

-

全国初 ドローンの自動離着陸検証実験

全国初となる自動運転によるドローンの離着陸の検証実験が3日、伊那市長谷で行われました。 この日は、長谷の南アルプスむらから離陸したドローンが、およそ400メートル離れた高齢者専用住宅に向けて自動飛行しました。 ドローンが高齢者専用住宅の上空に到着すると、「ドローンポート」と呼ばれる着陸地点を目印に自動で降り始めます。 上空10メートルほどで、飛行に使っていたGPSの機能が画像認識システムに切り替わり、ドローンポートに設置されたマーカーの位置を認識して着陸します。 着陸すると、南アルプスむらから運ばれてきた雑穀アマランサスの箱が取り外され、高齢者に渡されました。 荷物を受け取った男性は「非常に画期的なこと。今後さらに発展して、家まで届けてくれるようなシステムができるのではないかと期待している」と話していました。 実験には、ドローンを活用した物流を進める国土交通省、研究・開発をしている東京大学とブルーイノベーション㈱、会場を提供した伊那市が参加しました。 これまで人が操縦するドローンによる実験は行われていましたが、今回は全国で初めてすべて自動で行われました。 東京大学の鈴木真二教授は「過疎地域では買い物弱者問題の解決が課題。今後実験を積み重ね、実用化できるようになればドローンを活用したサポートが可能になる」と話していました。 中山間地域で過疎化が進んでいることや、IoTの推進に力を入れていることなどから、国交省が伊那市に会場提供を打診し、今回の検証実験が実現しました。 伊那市の白鳥孝市長は「中山間地域の問題、過疎化の問題、そういった問題が集約されている地域でもある。画期的なシステムの活用が、問題の解決つながっていくと思う」と話していました。 国交省では、2年後の本格運用を目指して、今後も伊那市などで検証実験を行っていく考えです。 伊那市でも、実験に地元企業の参加を呼びかけ、実用化を目指していくとしています。

-

南ア・ジオガイド スキルアップ研修会

南アルプスジオパークのガイドを対象にしたスキルアップ研修会が、2日、伊那市の創造館で開かれました。 研修会には、南アジオパークガイドのほか、高遠城址公園など市内で活動するガイド、市外からも合わせて19人が参加しました。 講師を務めたのは、軽井沢のエコツアーや自然保護管理を業務とする㈱ピッキオの楠部 真也さんです。 楠部さんは、自然ガイドによって、新規顧客の開拓や、売り上げを爆発的に伸ばすことは難しいが、リピーターを作ったり、滞在を長くすることはできると話しました。 また、ガイドによっては地域のイメージがマイナスになることもあるとして、自分の生きがいとしてしゃべりたいという人が客の気持ちを考えず、クレームにつながるケースがあると紹介しました。 南アルプスジオパークガイドは、ボランティアとして活動していましたが、平成26年度から、有料になりました。 半日から1日のガイドで3千円から6千円ほどの料金を受け取っていて、プロ意識を高めようと、楠部さんを講師に招きました。 南アルプスジオパークガイドは、平成23年度から養成が始まり、現在118人が認定されています。

-

中尾歌舞伎 活動休止へ

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、当面の間、活動を休止すると2日発表しました。4月の定期公演も休演となります。 中尾歌舞伎は、昭和61年に、中尾地区の過疎化に歯止めをかけ、地域の活力を生み出そうと、地元の青年たちが復活させたものです。 春と秋に定期公演を行うなどの活動をしてきました。 今年で30年たちましたが、会員数の減少や後継者不足などにより、保存会の継続が困難な状況が発生したとして、当面の間、活動を休止することになりました。 中尾歌舞伎保存会では、「休止の期間は現在未定だが、休息をとった後には、保存会の体制を整え活動を再開させたい」としています。

-

全国初 ドローンを活用した物流実験実施

伊那市は、全国で初めて小型無人飛行機ドローンを活用した物流の実験を、3月3日に伊那市長谷で行います。 これは、27日に開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。 実験は、国土交通省が進めるドローンを活用した買い物弱者対策「物流用ドローンポートシステテム」の検証として行われるものです。 ドローンポートシステムは、目視をしなくてもドローンの安全な離着陸や荷物の受け取りを可能にするものです。 長谷の道の駅南アルプスむらと高齢者住宅の2か所に設置された「ドローンポート」を、重さ250グラムの買い物袋を2つ付けたドローンが移動し、配達できるかを検証します。 ドローンポートを活用した実験は全国でも初めてだということです。 伊那市では「現在、人が配達している良さも生かしつつ、ドローンを活用した買い物弱者支援につなげていきたい」としています。 実験は、国交省のほかに、開発に携わっている東京大学、ブルーイノベーション㈱、伊那市の4団体で、来月3日に行う予定です。 また、この日の全員協議会ではこの他に、小沢の伊那西部保育園の休園を継続するとした報告や、高遠町の中村家住宅と馬島家住宅の整備を行い、地域振興の拠点として活用していくとした報告もありました。

-

長谷保育園 地元産木材で工作に挑戦

伊那市が県の森林税を活用して行っている木育事業の一環で15日伊那市長谷の長谷保育園の園児が、地元産の木材を使い工作を楽しみました。 15日は、園児27人が地元産の木材を使って工作に挑戦しました。 使ったのは、栗や桜、杉などの端材や間伐ででた木の枝です。 子供たちは思い思いに、これらを組み合わせていました。 市内の木工職人7人が子供たちの要望を聞きながら木を切ったり、接着剤を付けるなど手伝いました。 中にはくぎ打ちに挑戦する園児もいました。 1時間程すると、園児が考えたおもちゃが完成しました。 伊那市では、木のぬくもりや香りを感じて木に親しみをもってもらおうと平成25年度から保育園で、地域材を使った工作を行っています。 来年度は保護者も一緒に工作を体験する企画を考えていきたいということです

-

伊那市H29年度予算編成理事者査定

伊那市の平成29年度予算の市長査定が3日、報道機関向けに公開されました。 白鳥孝市長は、電力の地産地消を進めるための施策検討や予算編成を進めるよう指示しました。 この日は、伊那市役所で「予算編成理事者査定」が行われ、市長や部長級の職員が出席しました。「CO2削減関連予算について」の査定のみ公開されました。 農林部では、伊那市長谷の鹿嶺高原の森林整備や、ペレットストーブなど自然エネルギーを使った熱源の各家庭への普及を進めるための予算要求について説明しました。 これに対し白鳥市長は「できるだけ国の補助を活用して進められるよう、検討して欲しい」と話しました。 商工観光部では、みはらしの湯へのペレットボイラー導入について説明しました。 白鳥市長は「さくらの湯への導入でお湯が柔らかくなったという話もある。効果などを検証して、みはらしの湯にも活かせるようにしてほしい」と話しました。 各部の報告後、白鳥市長は「今後、一般家庭の電力のうち25%を地元産に変えること、公共施設や一般家庭でのLED電球への変換を推進すること、両面からCO2削減を進めていけるよう、調整を進めて欲しい」と指示していました。

-

「寒ざらしそば」 川の冷水から引き上げ

先月20日の「大寒」に、川の冷水に浸した「寒ざらしそば」が、3日に引き上げられました。 この日は、高遠そば組合のメンバー4人が、伊那市長谷の粟沢川からそばの実を引き上げました。 そばの実は、先月20日の「大寒」からおよそ2週間、水温0度ほどの粟沢川に浸けられました。 「寒ざらし」をすることで、そばの甘味が増したり、食感がよくなったりすることから、組合では毎年この時期に行っています。 引き上げられたそばの実は、2週間ほど干されます。 昼と夜の寒暖の差を利用してて乾燥させ、さらに味を良くしていきます。 メンバーは、まんべんなく乾くように、板や手でそばの実を広げていました。 伊藤亨組合長は「7月に提供するときに、おいしいと言ってもらえるそばになっていたらうれしい」と話していました。 今月中旬頃まで乾燥させた後、袋に詰めて4か月ほど寝かせ、7月に製粉して高遠町内のそば店4店舗で提供されることになっています。

252/(水)