-

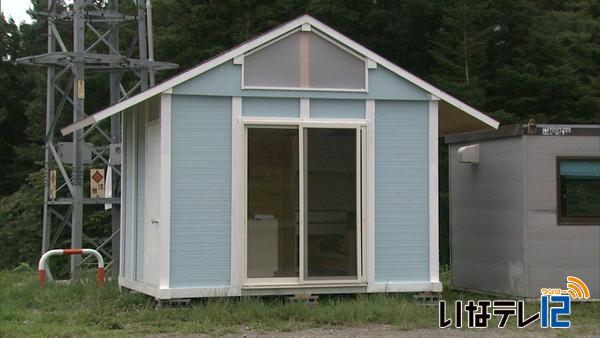

間伐材利用 キットハウス販売

伊那市長谷中尾で森林整備などを手掛ける株式会社山匠は、間伐材を利用したキットハウスの販売を始めました。 山匠の西村和裕社長。 西村さんは、平成22年に農業と森林整備を行なう事業所、山匠を立ち上げました。 里山整備で出た間伐材を有効に活用しようと、通常は建築材として利用されない細い木を組み合わせた、キットハウスの販売を始めました。 薪でしか利用されなかった間伐材を建築材に加工する事で、収入の増加にも繋がるという事です。 西村さんは、2年前から研究を行っていて、年輪を交互に組み合わせる事で変形が少なく、建築材に適したものができるという事です。 山匠が販売するキットハウスは、伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームの加工センターの駐車場で展示されています。 基礎や水回りの工事は別途必要となりますが、広さ6畳でシステムバスや台所などがついた物は、税別で180万円です。 西村さんの会社では、今後、広さが18畳タイプのものを販売していくという事です。

-

教育旅行で中国の小中高生が長谷中で交流

中国広東省の小中高校生が27日教育旅行で伊那市を訪れ長谷中学校の生徒と交流しました。 伊那市を訪れたのは中国広東省の小中高校生合わせて39人です。 教育旅行は伊那市観光協会が国内外の学生に市内の自然や文化に触れ農家に宿泊してもらうインバウンド推進事業として行っているものです。 中国から訪れた一行は、長谷中生徒の和太鼓演奏を鑑賞しました。 また太鼓指導も行われ日本の伝統楽器を体験していました。 伊那市観光協会では田舎暮らしを体験する教育旅行を誘客の柱としていて受け入れ体制の充実にも力を入れていくとしています。

-

南ア林道沿いの外来植物を除去

伊那市長谷の南アルプス林道沿いで、外来植物の除去活動が、30日行われました。 外来植物の除去は、標高1,680メートルの歌宿から、林道入口の戸台大橋まで行われました。 除去した外来植物は、ヒメジョオンやビロードモウズイカなどです。 信州大学農学部の渡邉 修准教授が、参加者に除去する植物について説明していました。 これは、南アルプス食害対策協議会を構成する伊那市や南信森林管理署、信州大学農学部などが行っていて2年目です。 今日は、呼びかけに答え参加した長谷小学校の児童も含め30人が作業しました。 参加者は、外来植物を見つけると根から引き抜いていました。 信州大学の渡邉准教授は、「去年の除去で今年は激減した。信州大学では、除去の効果や、分布の変化などについて数値化し、協議会などに報告したい」としています。

-

道の駅南アルプスむら長谷 再整備へ

伊那市の白鳥孝市長は、集客力強化などを目的に、来年度、伊那市長谷の道の駅「南アルプスむら長谷」の再整備を行なう考えを、28日開かれた市政懇談会で示しました。 28日は、住民と市長との市政懇談会「市長と語りた伊那」が長谷総合支所で開かれ、およそ50人が出席しました。 懇談会の中で白鳥市長は、来年度から道の駅南アルプスむら長谷の再整備を行ない、集客力強化や交流人口増加につなげたい考えをしましました。 白鳥市長は、地元農産物を使った料理体験施設の建設や美和湖近くの広場にベンチの設置などを行い、集客力アップを図りたいと話していました。 また、ソフト面として南アルプスを活かした自然体験のツアーを充実させ、交流人口の増加にもつなげたいとしています。 伊那市長谷の人口は、合併した平成18年は2182人でしが、1日現在は1860人と、300人以上減少しています。 今回は、人口減少問題を受け、定住対策をテーマに意見を交わしました。

-

南ア 北沢峠こもれび山荘で鹿肉タコライス

南アルプスの北沢峠にある山小屋北沢峠こもれび山荘で、シカ肉を使ったジビエ料理の提供がこの夏から始まっています。 20日から提供が始まったのは、シカのひき肉を使ったその名もメキ鹿(シカ)ンタコライスです。 ランチメニューとして一皿1000円で提供しています。 ご飯の上に、トマト・チーズ・レタス・アボガドなどが盛り付けられ、真ん中にスパイスを効かせたシカ肉がのせられています。 肉は、くせがなく脂分が少ないためあっさりしていて、噛み応えのあるサクサクとした歯ごたえとなっています。 23日は、伊那市役所で、こもれび山荘の竹元 直亮(なおあき)支配人と、料理を担当する狩野(かのう) 俊一さんが、記者会見を開きました。 今年2月に伊那市手良に、ジビエの処理・加工施設が完成し、シカ肉の安定供給が可能になりました。 鹿肉は、現在、背ロースやもも肉しか食用として活用されておらず、半分以上は捨てられています。 ひき肉にすることで、活用できる部位も増えるということです。 以前からシカ肉をこもれび山荘のメニューとして提供したいと考えていた竹元さんが、スタッフと検討を重ね商品化させました。 こもれび山荘では、ランチメニューのタコライスの他に、宿泊客に提供する夕食のメインメニューのコロッケにも、今後はシカ肉を使用したいとしています。 シーズン中は、コロッケを1晩に100食ほどを提供していて、シカ肉5キロほどを使う計算になるということです。 自身が鹿の猟もする竹元さんは、駆除されたシカの消費拡大につなげていきたいとしています。

-

坂口登山フェスティバル はじまる

昭和53年の第33回長野国体登山競技で審判長をつとめた坂口三郎さんにちなんだ第13回坂口登山フェスティバル仙丈ヶ岳大会が10日から始まりました。 10日が前夜祭、11日登山が行われ、12日に下山し解散します。 フェスティバルには、全国各地、北は福島南は大分から120人が参加します。 参加者たちは、受付をすませると伊那市のイメージキャラクターいーなちゃんと写真撮影をしていました。 大会の名称にもなっている坂口さんは、第33回長野国体の登山競技の審判長をつとめたことから長野の登山愛好者との交流が始まり、日本山岳協会会長引退の折りに親睦登山を行ったのがフェスティバルの始まりです。 毎年、長野県内の各地でフェスティバルが開かれていて、第8回は、中央アルプスが会場でした。 前夜祭の10日は、仙流荘で講演会が開かれました。 南アルプスの開拓者を偲ぶ長衛祭の元実行委員長の唐木勉さんが講師をつとめ、竹沢長衛の人柄や実績を参加者に話ました。 11日は、仙丈ヶ岳コースや小仙丈ヶ岳コースなど4つのコースで登山がおこなわれることになっています。

-

鹿肉を使ったドッグフード販売へ

鹿肉を使った料理を伊那市長谷で提供している長谷部晃さんは、鹿肉のドッグフードを商品化しました。 長谷部さんは、「新たな産業につながれば」と期待しています。 長谷部さんが考えた鹿肉のドッグフードです。 鹿肉を使った料理を提供するざんざ亭を経営し、狩猟体験や解体見学ツアーなども行っています。 知人から鹿でドッグフードを作れないかと問い合わせがあり、先月から仕事の合間を見て作りました。 肉は、解体処理場から仕入れ、人が食べるには処理がしづらい筋肉や前足の肉などが使われています。 ひき肉にして、燻したレバーと合わせました。 犬だけではなく人も食べる事が出来るということです。 試食品の、モニターをしてもらった所好評だったということです。 モニターをした、長谷の松尾みゆきさんは「犬が喜んで食べている」と話していました。 長谷部さんは、「鹿肉は、鉄分やたんぱく質が豊富で、食欲がなかったり、アレルギーの犬には良い食べ物」と話しています。 鹿肉を使ったドッグフードは8月中旬からざんざ亭で販売する予定で、値段は30g600円です。

-

グリーンファームに香茸どっと

伊那市の産直市場グリーンファームにこの時期としてはめずらしい香茸がどっと並びました。 3日ほど前、南アルプスのふもとからどっと持ち込まれたということです。 コウタケは、秋のキノコで、9月に入ってから入荷するのがふつうということで、担当者も驚いています。 コウタケは、高級キノコで、炊き込みごはんやホイル焼きにして味わいます。 珍しさも手伝って価格も高め。 100g400円の値がつけられています。

-

南アルプス開拓の父を偲ぶ 長衛祭

南アルプス開拓の父、竹澤長衛を偲ぶ第57回長衛祭が、27日北沢峠で行われました。 標高およそ2千メートルの北沢峠には、竹澤長衛のレリーフが飾られています。 長衛祭には伊那市、山梨県南アルプス市などから、山岳関係者や一般の登山客およそ200人が参加し、花を手向けました。 竹澤長衛は、伊那市長谷出身で、登山道の整備や山小屋の建設など南アルプスの開発に尽力しました。 長衛祭は、その功績を称えようと、実行委員会が毎年行っています。 長衛祭実行委員長の唐木眞澄さんは、「先人の功績に深く敬意を表し、祭りを末永く続けていきたい」と話していました。 会場では、鹿肉、猪肉、豚肉が入った鍋料理がふるまわれたほか、3年前に建て替えられた長衛小屋の廃材を使った木札が配られました。 あすは標高およそ3千メートルの東駒ヶ岳への記念登山が行われます。

-

市内3校の教職員が寺で研修会

伊那市長谷の常福寺で24日、職員の資質向上のための研修会が開かれました。 研修会には、新山小、長谷小、長谷中の教職員およそ40人が参加しました。 自己を見つめ直して資質向上に努めてもらおうと開かれたもので、常福寺住職で、伊那市教育委員長の松田泰俊さんが話しをしました。 松田さんは、福寿草は真っ先に春を知らせてくれ、薬草としても効果がある。 花には蜜がなくミツバチも寄り付かないが、必ず太陽の方を向く性質を持っているため、寒い時期に生息する虫が暖を求めてとまる。 虫は命を繋ぎ、その虫が種を運んで花は命を繋ぐ。 「一つひとつは単独に見えても、生きるものすべてが関わり合っている。無駄なものは一つもない。」と説いていました。 参加した教諭は、「普段もの事を単独に見る傾向にあった。関係性を考える良い機会になった」と話していました。

-

シャトルバス利用以外は300円徴収へ

伊那市は、パワースポットとして人気の分杭峠で、シャトルバスを使わない人からは1人300円の協力金を徴収する考えです。 全国的にパワースポットととして知られる伊那市長谷と大鹿村境の分杭峠には、毎年2万5,000人から3万人の人が訪れています。 今年は、分杭峠の気場発見から20周年にあたることから、800万円をかけ、身障者用の駐車場やベンチを設置するなどの環境整備を10日から進めています。 分杭峠の気場へは、粟沢の無料駐車場からシャトルバスを使うのが原則で、運賃の650円から協力金が支払われています。 しかし、15%ほどの人は、シャトルバスを利用していないため、その人からは300円を協力金として徴収するものです。 徴収をはじめるのは、環境整備工事が終了する7月18日からの予定です。

-

南アルプス林道バス 全線運行始まる

伊那市営南アルプス林道バスの全線運行が15日から始まり県内外の登山客が利用していました。 北沢峠までの運行が始まった林道バスの始発には28人が乗り込んでいました。 林道バスは戸台口から北沢峠までの22.6キロ、標高差およそ1,200メートルを1時間で結びます。 4月25日に途中の歌宿まで開通し14日までに去年より200人ほど多い2,264人が利用したということです。 登山者は南アルプス登山の拠点となる北沢峠に到着すると仙丈ヶ岳や甲斐駒ケ岳の山頂を目指していました。 北沢峠で登山者の憩いの場となっている、こもれび山荘。 林道バスが歌宿まで開通した4月25日から営業をはじめています。 管理人の竹元直亮さんは登山者の安全を第一に考えたいと話します。 南アルプス林道バス営業所によりますと去年は5万人ほどの利用があったということで、今年も昨年並みの利用を目指すということです。

-

南アルプスユネスコエコパーク登録1周年で環境整備

南アルプスがユネスコエコパークに登録されて1周年を記念した環境保全作業が、伊那市長谷で14日に一斉に行われ、地域住民が外来植物の駆除などを行いました。 長谷の地区ごとに地域住民が集まり、外来植物の駆除や、ごみ拾いなど環境整備を行いました。 長谷地区では、毎年一斉に環境保全の取り組みを行っていますが、今年は、南アルプスのユネスコのエコパーク登録1周年記念として行われました。 住民らは、資料を参考にしながら、ヒメジョオンやビロードモウズイカなどの外来植物を根元 から引き抜いていました。 長谷地区は、南アルプスのユネスコエコパークのエリア内にあり、自然と調和して人が暮らす「移行地域」に指定されています。 伊那市では、より多くの人に南アルプスのエコパークに関心を持ってもらい、地域の環境にも目を向けてもらいたいとしています。

-

ざんざ節保存会が新宿区民踊大会に出演

14日に東京都で開かれる新宿区民踊大会に、伊那市長谷のざんざ節保存会が出演します。 13日は長谷公民館で最後の稽古が行われました。 新宿区民踊大会への出演は、伊那市と新宿区が友好提携を結んでいる縁で毎年行われています。 市内の民踊団体が持ち回りで出演していて、ざんざ節保存会は今回で3回目です。 あす披露するのは「ざんざ節」と「キンニョンニョ」の2つの演目です。 ざんざ節は、江戸時代の流行歌で、馬に荷物を乗せて運ぶ時に歌われたといわれています。 キンニョンニョは、長谷の入野谷で歌い踊られてきたものだということです。 ざんざ節保存会は、地域に伝わる民踊を後世に伝えていこうと、昭和42年に「民謡保存会」として発足しました。 会員は60代から80代で、最高齢は87歳です。 新宿区民踊大会は、あす東京都の新宿文化センターで開かれます。

-

みらい塾でバラ見頃

伊那市長谷の民宿みらい塾でバラが見ごろとなっています。 みらい塾には、500本、200種類のバラが植えられていて、現在見ごろです。 今年は例年より10日ほど早い、5月中旬から咲き始めました。 現在は濃いピンク色の「アンジェラ」という品種が特に見ごろです。 また、70株植えられているクレマチスも見ごろで、バラとの共演を楽しむことができます。 オーナーの市ノ羽幸子さんは、「今年は特に花が大きく、きれいに咲いた。宿で涼みながら、バラを見て楽しんでほしい」と話していました。 バラは6月いっぱい楽しめるということです。

-

空き家バンク 市内全域へ

伊那市の白鳥孝市長は、現在高遠、長谷地区のみで実施している空き家バンク登録制度を市内全域に広げ、さらに近隣市町村とも連携していく考えを12日に示しました。 市議会一般質問で議員の質問に答えたものです。 白鳥市長は、現在高遠と長谷地区のみで実施している空き家バンク登録制度を市内全域に拡大する考えを示しました。 さらに、広域的に取り組むべきだとして、近隣市町村とも連携する考えもあわせて示しました。 空き家バンク登録制度は、空き家を有効に活用し、田舎暮らしを求める都会などからのニーズにこたえ、人口増につなげようという取り組みで平成22年度から高遠と長谷地区でスタートしました。 これまでに、高遠で20件、長谷で2件契約にこぎつけたということです。 現在伊那市には、1か月に平均で20件ほどの移住定住に関する問い合わせがあることから、空き家バンクを市内全域に拡大するものです。 伊那市は不動産組合と連携し、できるだけ早い時期からこの取り組みをスタートさせる考えです。

-

目標45キロ 「エゴマ」種まき

伊那市長谷の障害者社会就労支援センターさくらの家の利用者らは9日、施設近くの畑で、「エゴマ」の種まきを行いました。 さくらの家では、雑穀の栽培を6年前から行っていて、3年前からエゴマを育てています。 この日は、施設の利用者や栽培に協力している伊那ライオンズクラブの会員など、およそ30人が、専用の機械を使ってエゴマの種をまきました。 今年は、利用者が栽培に慣れてきた事や販売数も年々安定してきた事から、4アール増やして12アールで栽培し、去年の収穫より多い、45キロの収穫を目指します。 去年38キロ収穫したエゴマは、4月の高遠城址公園さくら祭りで販売し完売したということです。 また、韓国料理などでエゴマの葉が使われることから、葉の需要があることが分かり、今年は葉の販売もしていくということです。 障害者社会就労センター「さくらの家」の小松幸子所長は、「エゴマは雑穀ブームもあり、人気が高い。今年も収量を増やし、利用者の賃金アップにつなげたい」と話していました。 エゴマは、10月頃に収穫するという事です。

-

生徒が育てた野菜給食で味わう

伊那市長谷の長谷中学校の生徒たちが育てた野菜が9日、給食で提供され全校生徒が味わいました。 これは、伊那市が進める食育事業の一環で行われたものです。 長谷中学校では、今年度から敷地内の4か所で野菜を栽培していて、昨日サンチュとサニーレタスを収穫しました。 サンチュは、ニンジンやもやしと和え、ごま油や醤油などで味付けをし、韓国風にしました。 サニーレタスは中華スープに入れました。 メニューは栄養職員と調理員が考えたということです。 9日は、伊那市教育委員会の松田泰俊委員長らも訪れ生徒たちと一緒に給食を味わっていました。 長谷中学校では、11日にも生徒がつくった春菊やカブを使った給食が提供されることになっています。

-

長谷中学校 食育の一環で育てた野菜を給食で提供

伊那市の長谷中学校は、食育の一環として学校で栽培した野菜を初めて給食に提供します。 8日は、生徒が野菜の収穫作業を行いました。 長谷中学校では、今年度から敷地内の4か所で野菜を栽培しています。 これは、市教育委員会が今年度から進めている食育事業「暮らしのなかの食」の一環で行われるもので、農作物や食に関する興味・関心を高めることを目的としています。 今年4月に、長谷中の髙木幸伸校長が花壇を利用して野菜の種を蒔き、造園委員会が育ててきました。 8日は、2年生8人がサンチュとサニーレタスを収穫しました。 収穫した野菜は、あすの給食に使われます。 学校給食では生野菜を提供できないことから、栄養士と相談しナムル風の和え物とスープにして味わうということです。 長谷中学校ではこの他に、春菊やカブ、かぼちゃなども育てていて、季節にあった旬の野菜を給食に取り入れていく計画です。

-

長谷戸台で石造見つかる 長衛建立か

これまで旧長谷村の調査でも知られていなかった石造が伊那市長谷戸台で新たに見つかりました。 専門家は南アルプス開拓の父として知られる竹澤長衛やその親族が建立した可能性が高いと話しています。 新たに見つかったのは馬頭観音像が3基と道祖神1基。 またそこから離れた場所の馬頭観音が1基の、合わせて5基です。 場所は伊那市長谷戸台の南アルプス登山口にある小高い山で竹澤長衛とその親族の住居があった近くです。 長衛は南アルプスに登山道を造ったり山小屋を建設するなど南アルプス開拓の父として知られています。 伊那市文化財審議委員会委員長で石造に詳しい竹入弘元さん。 竹入さんによりますと馬頭観音は飼っていた馬が死んだ時に墓石の変わりに建てていたということです。 竹入さんは、これまでに旧長谷村で行った調査では知られていなかった石造だと話します。 旧長谷村では平成7年に石造文化財調査委員会を設置し2年間にわたり村内全域を調べ本にまとめました。 竹入さんもその時の協力者で全ての石造を写真に収めました。 並んでいる馬頭観音は明治時代のものが2基でそれ以前のものが1基あり竹沢氏と彫られています。 長衛は明治22年に生まれたことから竹入さんは建立したのは長衛や親族ではないかと推察しています。 また道祖神は通常集落に建立されるもので山奥にあるのは大変珍しいといいます。 竹入さんは「昔、馬は家族同然のように扱われていた。馬頭観音の建立は長衛の生活や人柄の一端を垣間見ることができる。」と話していました。

-

南アルプス里山案内人養成講座開講

伊那市長谷の南アルプス一帯の魅力を訪れた人たちに伝える「南アルプス里山案内人」の1回目の養成講座が23日、開かれました。 23日は1回目の座学研修が南アルプス公園で開かれ、上伊那を中心に9人が参加しました。 講座は伊那市が初めて行うもので、地域おこし協力隊里山アテンダントの小淵幸輝さんが中心となって企画しました。 情報を効果的に伝える技術を学ぶ全5回の座学研修と、長谷の自然を体験する全8回の自然資源研修、学んだ内容を踏まえビジターセンターへの来館者に対応するオン・ザ・ジョブ・トレーニングがあります。 修了すると「南アルプス里山案内人」に登録され、今後開催されるイベントなどで案内ができます。 23日は、葉っぱを使ったゲームなどを体験しました。 講座は来年3月まで開かれます。

-

伊那市観光協会 来年度から法人へ

伊那市観光協会の平成27年度の総会が20日、伊那市浄水管理センターで開かれ、来年度から法人化されることが承認されました。 伊那市観光協会の総会には、役員ら25人が出席し、来年度から一般社団法人伊那市観光協会とすることが決まりました。 これは、組織の体制強化のためで、市と観光協会の役割分担が明確になってきたことを受けて、法人化するものです。 これにより、市の関係機関が同行しない商談などでは旅行代理店などに対して、有利になるということです。 また、伊那市観光協会の高遠支部は平成27年度をもって解散することが報告されました。

-

伊那市長谷非持に小水力発電施設 建設

上伊那美和土地改良区が進めている農業用水路の水を活用した小水力発電施設が、伊那市長谷非持に建設されます。 19日は安全祈願祭と起工式が行われ、土地改良区や市の関係者らおよそ30人が出席しました。 砂や葉などを除去する上水槽はすでに完成しています。 伊那市長谷非持に建設されるのは、水路に沿って管路を設け、管路を通して水を送り込む水車式の小水力発電施設です。 発電出力は最大12.2キロワット、有効落差は13.1メートルです。 事業費はおよそ9千万円で、国や県、市の補助金が充てられています。 発電した電力は再生可能エネルギー固定価格買い取り制度を活用して全て中部電力に売電し、収入を農業用水路などのポンプ場の維持管理に充てる計画です。 土地改良区が管轄した小水力発電施設の建設は、県内で初めてです。 発電施設本体の完成は今年度中を目指し、早くて秋から試運転を行う予定です。

-

法華道の北原さん テイ沢夫婦岩で石仏発見

古道法華道を復活させた伊那市御園の北原厚さんは、長谷のテイ沢にある夫婦岩で4基の新しい石仏を発見しました。 入笠山山域のテイ沢です。 そのテイ沢付近は、高遠町荊口から半対峠を超えて富士見町までを結ぶ石堂越えと呼ばれる古道です。 石堂越えは、平安時代からあったとされ、法華道としても使われていたということです。 その古道の途中に沢をはさんで夫婦岩があります。 奥の女岩の頂上には、以前から石仏があったことは知られていました。 北原さんは、2週間ほど前にその写真を撮ろうと岩の周辺を調べたところ、これまでに知られていない4基の石仏を発見しました。 こちらがその石仏です。 3基は、浮き彫りで、1基は、線彫りです。 下の部分にはイノシシが、上の方には3つの顔があります。 石仏に詳しい伊那市文化財審議委員会の竹入弘元委員長によりますと、これは摩利支天だということです。 摩利支天は山岳信仰も意味しているということです。 こちらは、男岩。 同じく摩利支天が浮き彫りされている石仏がありました。 これまでこの夫婦岩には、17の石仏が確認されていました。 北原さんは、切り立った夫婦岩に石仏をまつることは、その危険性から命をかけた修行の一面もあったのではないかと推察しています。

-

南ア林道 シナノコザクラ見ごろに

伊那市長谷の南アルプス林道沿いでは、県の絶滅危惧種に指定されている高山植物「シナノコザクラ」が見ごろとなっています。 まだ雪が残る南アルプス林道沿い。 仏像構造線が観察できる唐沢露頭には、長野県版レットデータブックで絶滅危惧種に指定されているシナノコザクラが可憐な花を咲かせていました。 7日は、下山途中の登山客が、バスから降りて、写真に収めるなどしていました。 シナノコザクラは、アルカリ性の石灰岩地帯に生息する多年草です。 南アルプス林道沿いでは、3か所で目にすることができます。 林道バス管理室によりますと、例年は、連休明けに咲き始めるということですが、今年は例年より10日ほど早い4月29日に開花し、ここ10年で見ても最も早く見ごろを迎えているということです。 林道バスは現在、標高1680メートルの歌宿まで運行していて、歌宿からシナノコザクラの群生地・唐沢露頭までは、歩いて20分ほどとなっています。

-

中尾歌舞伎 春季定期公演

伊那市長谷の伝統芸能「中尾歌舞伎」の春季定期公演が29日中尾座で行われました。 今回上演された、「一の谷嫩軍記・熊谷陣屋の段」は、去年の春公演で上演を予定していた演目です。 しかし、去年3月に師匠の西村清典さんが亡くなり、上演は中止となりました。 主人公の熊谷直実は、主君源義経から、「平敦盛の首をとれ」と命ぜられます。しかし直実は、敦盛の母に恩があることなどから、それが出来ず、変わりに息子の首を義経に差しだし忠義を果たす悲話です。 見せ場となる直実が見得をきる場面や、直実の妻・相模が我が子の首を抱え悲しむ場面では、会場からおひねりが飛んでいました。 中尾歌舞伎は江戸時代から伝わる農村歌舞伎で、太平洋戦争で一時途絶えましたが、昭和61年に地域の若者達の手により復活しました。 現在は、春と秋の年2回定期公演が行われ、伊那市の無形文化財に指定されています。 中尾歌舞伎春季定期公演の模様は5月4日から伊那ケーブルテレビで放送します。

-

南アルプス林道バス 運行開始

伊那市営南アルプス林道バスの運行が25日から始まり、春山シーズンが開幕しました。 25日は、標高1680メートルの歌宿までが開通しました。 伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所では、テープカットで運行開始を祝いました。 林道バスは、今日から6月14日までは歌宿までの運行で、6月15日からは北沢峠までとなります。 1日4便の運行です。 標高1,680メートルの歌宿では、市や山岳関係者などおよそ40人が参加し南アルプス北部開山祭が行われました。 伊那市教育委員会の北原秀樹教育長は、「施設整備や食害対策、救助体制など万全を期すべく努力していきたい」と話していました。 開山祭では、伊那フィルハーモニー交響楽団所属者でつくるイーナちゃんカルテットが弦楽四重奏を披露しました。 林道バスの昨シーズンの利用者は、11月15日までの205日間で5万888人でした。

-

玄立寺 シダレザクラ見頃

伊那市長谷の玄立寺では、シダレザクラが見ごろを迎えています。 玄立寺のシダレザクラは現在満開で、見ごろとなっています。 25日は地元の人たちが集まり花見をしていました。 あるお年寄りによりますと、玄立寺にはおよそ20本のシダレザクラが植えられていて、そのうち15本は山梨県の身延山から移植されたものだということです。 見ごろは来週のはじめ頃までだということです。

-

中尾歌舞伎 29日の本番前に練習に熱

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎、中尾歌舞伎の春の公演が29日祝日に行われます。 本番を前に歌舞伎保存会では練習に熱が入っています。 24日夜は、中尾歌舞伎保存会のメンバーが、中尾座に集まり、稽古を行いました。 演目は、「一谷嫩(いちのたにふたば)軍記(ぐんき) 熊谷(くまがい)陣屋(じんや)の段(だん)」です。 去年の春上演するはずの演目でしたが、30年近くメンバーを指導してきた西村清典師匠が去年3月に亡くなったため、春の公演は中止となりました。 指導者を失った保存会では、今回、通常よりも1か月ほど早い1月下旬から稽古を始めました。 5年前に上演したビデオを参考にしながらそれぞれが練習を重ねてきました。 熊谷陣屋の段は1時間半の大作で、戦の悲しみと武士道のむなしさを浮き彫りにした物語です。 古典的な格調を備えた名舞台とされています。 源義経に仕える主人公の熊谷(くまがい)直実(なおざね)は、一の谷の戦いで、平家の公家・平敦盛と戦います。 義経からの「若い平家の命を散らすな」との心を察した熊谷は、敦盛を助け、年の近いわが子・小次郎を身代りに立てます。 熊谷の前半での勇壮な見得、わが子の死に驚く熊谷の妻・相模の嘆き、熊谷の押し殺した「くどき」などが見所です。 中尾歌舞伎保存会の春の公演は、29日祝日の午後1時30分から、伊那市長谷の中尾座で上演されます。

-

ヤマブドウ ポレポレの丘に植樹

東京都の一般社団法人環境情報科学センターは、良質なヤマブドウ栽培を行うマニュアルづくりなどを目的に伊那市高遠町のポレポレの丘にヤマブドウの苗木を17日植樹しました。 植樹した苗は、伊那市と信州大学農学部が共同で開発したヤマブドウw-3と呼ばれる品種の苗5本です。 市内では3軒の農家のみで栽培されていて、門外不出の貴重な品種です。 環境情報科学センターは、よりよい人間社会の環境づくりを目的に調査・研究活動をしている団体で、良質なヤマブドウ栽培のマニュアルづくりやスモールビジネスの可能性を探ろうとヤマブドウに着目しました。 この日植えられた苗は、5本で、35年ヤマブドウに携わり現在25アールの畑でw-3を栽培している西春近の城倉友幸さんが霜対策などの留意点を指導しました。 センターでは、「ヤマブドウ栽培による新たな景観形成や耕作放棄地の再生などにも可能性を感じる。」と話していました。 ヤマブドウは4年後に収穫し、ワインとして醸造する計画です。

252/(水)