-

資源を活かした地域づくり

伊那市高遠町と長谷地域で田舎暮らしを体験するエコツアーを毎年実施している東京のNPO法人環境文明21が11日、伊那市長谷総合支所で意見交換会を開きました。

意見交換会は人材や環境を活かして地域の活性化を図ろうと開かれたもので、地域住民を含む11人が集まりました。

意見交換では、高遠、長谷地区で観光や文化、スポーツなど様々な分野で活躍している人達に協力してもらってはどうかという提案や、

情報発信元として先月オープンした、ビジターセンターを活用して欲しいといった意見が出されました。

環境文明21では、長谷、高遠のファンを増やせるように、魅力あるエコツアーを計画する予定です。 -

伊那市の保育園 伝統の川遊び

伊那市内の保育園は、伊那市長谷の黒川で川遊びを楽しんでいます。

19日は、東春近中央保育園と高遠第4保育園の園児や保護者が、黒川でニジマスを捕まえるなど川遊びを楽しんでいました。

旧伊那市の時代から30年以上続く伝統行事で、現在では全園が実施しているということです。

高遠第4保育園では、園児が捕まえたニジマスを保護者が捌いて炭火で焼いていました。

東春近中央保育園では、発泡スチロールの船や浮き輪に乗って園児が次々に川下りを楽しんでいました。 -

廖玉仙さん写真展開催

伊那市長谷の「蔵の宿みらい塾」に台湾から農業研修に来ている、廖玉仙(りょうぎょくせん)さんの写真展が道の駅「南アルプス長谷ビジターセンター」で開かれています。

廖さんは去年8月から農業や民宿経営、日本語の研修に台湾から来ています。

この1年間で長谷の人の温かさや四季の移り変わりに感動し、時間を見つけては長谷の風景にカメラを向けてきました。

1年間でおよそ12,000枚の思い出を写真にしました。

今月26日には帰国予定で、その前に地元長谷の人達、長谷を訪れた観光客に外国人から見た長谷、伊那市の素晴らしさを感じてもらいたいと、展示会を開きました。

廖さんは普段ピャウピャウの愛称で呼ばれていて、会場に設置されたメーッセージノートには多くのコメントが残されていました。

写真展は14日まで開かれています。 -

南アルプスに関するイベント

伊那市は、南アルプスをより知ってもらおうと今年度初めての南アルプスジオラインツアーを開きました。

ツアーには市内外からおよそ30人が参加しました。

これまではジオライン見学会として開いていたものを、より気軽に参加してもらうために名前を改めました。

参加者は林道バスで北沢峠へ向かう途中、この場所でしかみることができないとされている植物についての説明を、ジオパークガイドから受けていました。

北沢峠につくと、仙水峠までのおよそ1時間半の道のりを歩きました。 -

南アルプス入り込み今年1番

週末の13日、南アルプスは多くの登山者で賑わい、林道バスは臨時便を出すなどの対応に追われていました。

今朝は、登山者およそ660人がバス乗り場を訪れました。

伊那市は、これに増便し対応しました。

北沢峠の山梨県側に位置する長衛小屋の周辺です。

これから山に登る人や、下山した人達のテントが並んでいました。

南アルプス林道バスによりますと、今日1日で戸台口から北沢峠までの上り便を利用した人は975人で、今年1番の入り込みになったということです。 -

南ア林道バス営業所のおやきリニューアル

登山客などに親しまれてきた南アルプス林道バス営業所のおやきがヘルシーにリニューアルされました。

おやきは、長谷地域では、油で揚げるようにして焼くのが定番ですが、こちらは蒸してから焦げ目をつけます。

伊那市観光株式会社が経営する南ア林道バス営業所の中にある食堂では、仙流荘のスタッフ岩崎 厚子さんと、窪田 あき子さんがおやき作りをしています。

営業所では、20年ほど前からおやきを売り始めましたが、作り手がいなくなるなどして、途絶えたり再開したりを繰り返していました。

「この営業所の売りはおやきだから」という登山客の声を受けて、再びおやきを販売することになりました。

南アルプスに向かう登山客や降りてきた登山客から、小腹が空いたところにちょうどよいと好評だということです。

この日も、おやき目当ての客が訪れていました。

おやきは、全て100円であんこと野沢菜のほか、現在は期間限定のナスがあります。

その他、季節ごとにカボチャやきのこなども販売します。

このおやきは、林道バスが営業している11月上旬まで販売されています。 -

長衛小屋完成 竣工式

竹澤長衛が昭和5年に建設し、去年から建て替えが進められていた「長衛小屋」が、このほど完成し、関係者が29日、テープカットなどで完成を祝いました。

長衞小屋は、南アルプス北部地区の開拓者、竹澤長衛が1930年、昭和5年に山梨県側の広河原に建設した山小屋です。

2006年から長衛の親族の意向により名前を北沢駒仙小屋としていましたが、今回の建て替えに合わせて、元の長衛小屋に戻しました。

老朽化が進んでいたことから、去年5月から建て替え工事を進め、このほど完成しました。

木造2階建てで延床面積はおよそ270平方メートル。2階の宿泊スペースにはこれまでよりも25人ほど多い56人が泊まれるようになりました。

近隣には冬場避難する場所が無かったことから、長衛小屋の横に避難小屋も建設されました。

建て替えは南アルプス市が行い、総事業費はおよそ9千500万円となっています。

白鳥孝伊那市長は「長衛翁の作った小屋が元の名前に戻ったことは本当に感無量。ジオパーク、ユネスコエコパークなど広がりは様々あるので、長衛荘と連携して集客をはかっていきたい」と話していました。

南アルプス市の中込博文市長は「多くの人の想いや協力があって完成した。大いに活用していただき南アルプスの自然を満喫してほしい」と話していました。 -

南アルプス開拓の功績を称える

南アルプス開拓の父、竹澤長衛の功績を称える、第55回長衛祭が29日、北沢峠で行われました。

標高およそ2千メートルの北沢峠・広河原には、長衛を偲んでレリーフが飾られています。

この日は、伊那市や山梨県南アルプス市の関係者、登山客などおよそ250人が、長衛を偲んで献花を行いました。 -

伊那市長谷ビジターセンターオープン

伊那市の長谷地域を中心とした観光の情報発信施設「南アルプス長谷ビジターセンター」が28日オープンしました。

この日は道の駅南アルプスむら長谷でオープニングセレモニーが行われ、関係者ら30人が参加しました。

この施設は、南アルプスむらとなりの交流センターの床を張り替えるなどの改修を行いオープンしました。

室内には、南アルプス、分杭峠、ジオパーク、体験コーナーの4つのエリアがあります。

南アルプスの山岳写真やジオパークの資料が展示してあり、施設で長谷の観光情報を入手することができます。

伊那市観光協会会長の白鳥孝市長は、「この場所から多くの情報を発信してたくさんの人が来てくれるような拠点にしていきたい」と話していました。

ビジターセンターには当面、伊那市観光協会観光プロモーターの池上直彦さんが常駐するということです。

南アルプス長谷ビジターセンターの開館時間は午前10時から午後3時までとなっています。 -

伊那市成人式のあり方を検討

伊那市の来年度以降の成人式のあり方について考える検討委員会が26日夜、発足しました。

この日は、区長会や公民館・成人者代表など14人が集まり、初会合が開かれました。

成人式は、平成18年に伊那市と高遠町・長谷村が合併して3年間は、それぞれの市町村ごとに実施しました。

その後、平成21年度からは、公民館単位の10会場で開催されています。

高遠町・長谷地域は正月に、旧伊那地域は、お盆に実施しているため、開催時期の検討のほか、市全体で統一して実施するのか、従来どおり公民館単位とするのかなど、開催方法や運営方法を検討します。

委員からは、「公民館単位だと、中学校の同級生にしか会えない。高校時代の友人にも会いたい」、「合併したので、このあたりで区切りをつけては」といった一体化を推す意見が出た一方で、「高遠町・長谷地域は出席率も100%に近く、和気あいあいとした雰囲気で同窓会のようにもなっている。市全体では人数が多すぎる。」「中学時代の恩師が招かれるなど、公民館単位ならではの良さがある」といった従来での実施を望む声も出ていました。

検討委員会では、7月中に、平成26年度に成人を迎える対象者のうち伊那市在住者800人を対象に、成人式に対するアンケート調査を行うほか、伊那市のホームページで市民からの意見も募集していきます。

委員会では、9月まで、3回の検討会を開き意見を集約する予定で、来年度以降の成人式から反映させたい考えです。 -

土屋豊さん石関芋平さん二人展

東御市出身で伊那市長谷に工房を構える土屋豊さんと上田市在住の石関芋平さんによる二人展が、伊那市長谷のアートヴィレッジ信州土屋鍛金工房で開かれています。

会場には土屋さんと石関さんの作品合わせておよそ80点が並んでいます。

土屋さんは、平成7年のアートヴィレッジ発足当時からこの場所に工房を設けていて、年に数回個展を開いています。

土屋さんの作品は、熱した鉄をたたき形にする鍛金と呼ばれるものです。

作品の大小に関係なくきれいな形をつくることを考えているということです。

去年から複数の作家との合同作品展を開いていて、今回は東京芸術大学彫刻科の先輩で学生時代から親交のある石関さんとの二人展を企画しました。

石関さんは陶器を中心とした造形作家です。

この作品は、ナマコをイメージしています。

土屋さんは、基本を大切にしながらも思いつくままに作品を作るところが石関さんの特徴と話します。

アートヴィレッジ信州は、工芸家の制作販売の場所として発足しました。

当時は連日多くの人で賑わっていたこの場所も、最近では訪れる人が少なくなっているということで、土屋さんは以前の賑わいを取り戻したいと話します。

土屋さんと石関さんによる二人展は、30日日曜日まで伊那市長谷の アートヴィレッジ信州内の土屋鍛金工房で開かれています。 -

南ア鹿広域捕獲 両県の猟友会が目標確認

南アルプス林道の長野県側の全線開通に合わせ、15日に北沢峠で山梨県・長野県合同のニホンジカ広域捕獲の打ち合わせ会が開かれました。

この日は長野県側の伊那市から5人、山梨県側から21人の猟友会員と、それぞれの県の職員が集まりました。

南アルプスでは、高山植物をニホンジカの食害から守ろうと、2年前から合同で広域捕獲を行っています。

山梨県側では銃による捕獲、長野県側では罠による捕獲が行われていて、昨年度は山梨がおよそ360頭、長野がおよそ50頭を捕獲しました。

会ではお互いの会長があいさつし、食害を防ごうという目標をそれぞれ確認していました。

山梨県峡中地区猟友会の藤巻光美会長は「捕獲方法は違うが、共同で捕獲を進めていきたい」、伊那市長谷猟友会の北原幸彦会長は「方法や時期をお互いに相談しながら、県と一緒に進めていきたい」と話していました。

今後、山梨県側では10月以降、長野県側では6月下旬から捕獲をしていくということです。 -

南ア林道バス フリー乗降導入

伊那市長谷戸台口から、標高2,032メートルの南アルプス北沢峠までを結ぶ南アルプス林道バスが15日、全線運行開始となりました。

今年からより南アルプスを楽しんでもらおうと、希望した場所でバスを降りることができる、フリー乗降サービスが始まりました。

この日は、フリー乗降サービスを使ったバス利用者へのガイドに備え、ジオパーク認定ガイドが、林道沿いの見所を確認していました。

南アルプス林道沿いには、高山植物の群生地や、地質現象を観察することができるジオスポットなどがあります。

バスを途中で降りることができるようにして、より南アルプスの魅力を感じてもらおうと、伊那市は今年からフリー乗降サービスを導入しました。

ジオパーク認定ガイドの会の小松千里会長は「バスに乗っていると近くで見ることができないが、フリー乗降ができることで間近で動きや音も体感できるのでとても良いサービスだと思う」と話していました。

南ア林道バスの運転手は「南アルプスが山登りだけの場所ではないことを知ってもらいたい。幅広い人に利用してもらいたい」と話していました。

伊那市では「初めての取り組みなので課題が出てくると思うが、利用者の声を聞きながらより良いサービスを提供していきたい」としています。

全線運行開始となった南ア林道バスは、戸台口や仙流荘から北沢峠までの21キロ間を1時間かけて結びます。

去年は、4万5千841人が利用しました。

南アルプス林道バスは、雪が降り始める11月中旬頃までの運行で、料金は仙流荘から北沢峠まで片道1,100円となっています。 -

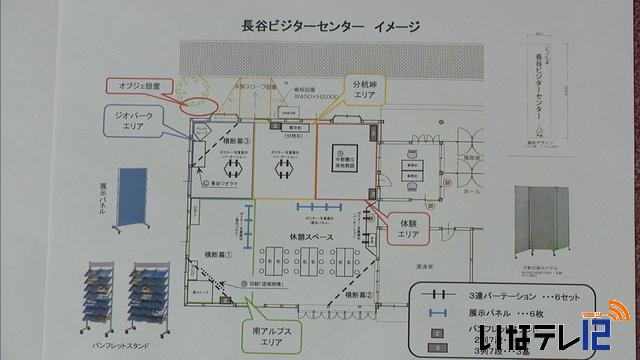

長谷ビジターセンター設置へ

伊那市観光協会は、長谷地域を中心とした観光の情報発信施設を、道の駅南アルプスむら長谷に設置します。

これは、14日に開かれた伊那市議会6月定例会一般質問で、白鳥孝市長が明らかにしたものです。

観光情報発信施設「長谷ビジターセンター」は、南アルプスむらの交流センターの建物を利用して設置されます。

広さはおよそ120平方メートルで、室内には「ジオパーク」「分杭峠」「南アルプス」「体験コーナー」の4つのエリアが設けられます。

土日を含め職員1人が常駐し観光客を案内します。

伊那市観光協会では、観光客に立ち寄ってもらい滞在時間の延長につなげたい考えです。

オープンは、今月28日を予定しています。 -

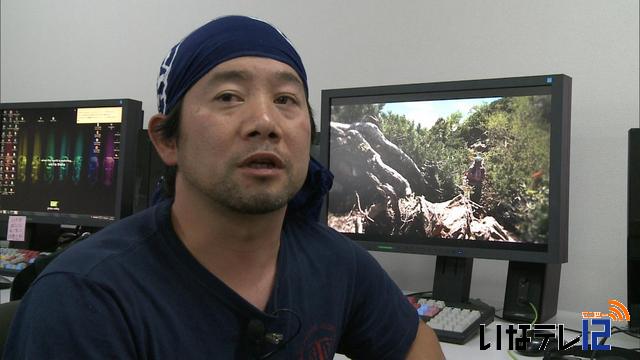

長衛荘が南ア発信 PV制作

伊那市観光(株)が運営する南アルプス北沢峠の山小屋・長衛荘は、南アの魅力をPRするプロモーションビデオを制作しました。

制作したのは、安曇野市で山岳の映像を中心に手がけるビデオプロダクションです。

長衛荘管理人の竹元 直亮さんが、インターネットを見てその映像にほれ込み、3年前にプロモーションビデオの制作を依頼。

1年間かけて製作し、このほど、20分間の映像が完成しました。

20分間の映像は、春夏秋冬の季節ごとに構成されていて、洗練された作りとなっています。

長衛荘では、このプロモーションビデオの上映会を15日に、長衛荘で予定しています。

宿泊客は同時に開かれるビュッフェスタイルのパーティにも無料で参加できます。

【問い合わせ】長衛荘 電話090-3023-9030 -

保科さん宅のサボテン花開く

伊那市長谷溝口の保科やよいさんが育てているサボテンが12日の今朝、花を咲かせました。

例年はひとつのサボテンに8輪ほど咲きますが、今年は倍の16輪が咲き、保科さんを驚かせています。

このサボテンは長盛丸という種類で、原産地はブラジル南部です。

花が開くのは例年8輪ほどですが、今年は16輪が一気に咲きました。

保科さんは一度にこれだけの花が咲いたのは、20年以上育ててきて初めてだと驚いています。

花が多く咲いたことについて元信州大学農学部教授の建石繁明(たていししげあき)さんは「5月の日照量が多かったことと空気が乾燥していることが影響しているのではないか」と話しています。

長盛丸の花の寿命は、長くても2日ほどだということです。 -

南ア北部遭対協が定期総会

南アルプス北部地区の遭難対策を行っている南ア北部遭対協の定期総会が7日開かれました。

この中で箕輪町役場の職員小澤雄一さんが功労者表彰を受けました。

小澤さんは、交流職員として旧長谷村に派遣された平成16年に救助隊に入隊し在籍8年9ヶ月になります。

協会長の白鳥孝伊那市長から賞状が手渡されました。

現在救助隊員は、85人でそのうちの57人が市役所職員です。

この日の総会で新しい副隊長に長谷総合支所産業振興課の中村徳彦さんが任命されました。

昨年度、救助隊は、6回出動していて、背負搬送や付き添いで救助しています。

2人が死亡した事故では、県警ヘリと協力し遺体を収容しました。

今年度は、県警ヘリや中央アルプス救助隊との合同訓練を予定しています。

白鳥会長は、「来年は南アルプス国立公園指定50周年。観光振興とあわせて遭難防止に取り組んでいかなくてはならない。」とあいさつしました。

総会で救助隊の西村和美隊長は、冬山を想定した訓練用の人工岩の黒河内への設置を要望しました。 -

伊那市が山岳環境保全で感謝状

伊那市の白鳥孝市長は、南アルプスの山岳環境の保全や登山者の安全確保に貢献したとして、三重県在住のミュージシャン津山篤さんに7日感謝状を贈りました。

現在55歳の津山さんは、高校卒業後の昭和53年から南アルプスの塩見小屋などの山小屋で働き、昭和62年から仙丈ケ岳藪沢小屋の管理人として当時の長谷村から委託されました。

夏場以外は、海外も含めて音楽活動を行っていて、プログレッシブやトラッドへの造詣が深く評価も高いということです。

山小屋の管理を行なう傍ら、清掃活動や登山道の整備、登山者への指導など環境保全につとめていて、特に携帯トイレの普及に力を注いでいます。

伊那市では、夏場の臨時職員として今後も津山さんに南アルプス一帯の環境保護活動に携わってもらうことにしています。

津山さんは、「まだまだやり足りないことがたくさんある。足が動く限り、山を歩いて活動していきたい」と話していました。 -

さくらの家 エゴマ種まき

5日は、二十四節季の一つ、芒種。稲や麦など穂の出る穀物の種をまくころとされています。

伊那市長谷の障害者社会就労支援センターさくらの家の利用者は5日、施設近くの畑で雑穀「エゴマ」の種まきを行いました。

さくらの家では、雑穀の栽培を5年前から行っています。

この日は、施設の利用者や栽培に協力している伊那ライオンズクラブや地域の人達、合わせて40人余りが、交代で種まき専用の機械を使ってエゴマの種をまきました。

利用者が栽培に慣れてきた事や販売数も年々安定してきた事から、今年は、栽培面積をこれまでの2倍の20アールに広げましたす。

エゴマは、10月頃に収穫できるという事です。 -

夏山シーズン本番 山開きの入笠山賑わい

6月に入り、夏山シーズンもいよいよ本番です。

伊那市高遠町、長谷、富士見町の堺にある入笠山が山開きとなり、多くの登山客が山歩きを楽しみました。

諏訪盆地から伊那谷まで、360度のパノラマを楽しむことができる入笠山山頂。

八ヶ岳、北アルプス、遠くにはうっすら富士山も見えます。

この日山開きとなった入笠山の山頂には、県内外から多くの登山客が訪れていました。

標高1955メートルの入笠山は、車で行くことができる御所平から、およそ30分ほどで頂上まで登ることができ、初心者でも登りやすい山です。

この日、登山客の中には、子どもや女性の姿も多く見られました。

山頂まで登ってきた小学生は「大変なところもあったけど、頂上まで来て綺麗な景色が見られて、また登りたいという気持ちになった」と話していました。

御所平では、山開きに合わせて安全祈願祭が行われ、伊那市と富士見町の関係者や登山客が、夏山シーズンの安全を祈願しました。

伊那市の酒井茂副市長は「南アルプスの中でも、仙丈などに比べて距離が短く安全も確保された山。大勢の人に登ってもらいたい」と話していました。

入笠山の登山期間は秋の雪が降り始める頃までとなっています -

「高遠ぶらり」でジオパークを歩く

携帯情報端末用のアプリ「高遠ぶらり」を利用して南アルプスジオパークの見どころをめぐるイベントが26日行われました。

イベントには市内外から20人ほどが参加し、高遠町の板山露頭や長谷の美和ダムなどを見学しました。

このイベントは携帯情報端末用アプリ「高遠ぶらり」に、4月に南アルプスジオパークの地質図が新しく追加されたことを記念して開かれたものです。

長谷の美和ダムでは、長谷地域自治区長の中山晶計さんが「ダムの建設で105戸の家や100町歩あった農地が水没することになった」などと説明していました。

26日に見学した内容は、アプリのバージョンアップに役立てるということです。 -

台湾と長谷の中学生 交流

海外からの誘客を進めようと積極的に修学旅行生の受け入れを進める伊那市。

23日は、台湾から初の旅行生が伊那市の長谷中学校を訪れ、生徒たちと交流しました。

台湾から訪れたのは台南市の崇明国民中学の3年生13人と1年生が1人です。

成績の良い生徒の選抜隊だということです。

生徒達は、早速、授業の様子を見学しました。

1年生は理科、2年生は英語、3年生は技術の授業です。

台湾の生徒達は、興味のあるクラスを選んで一緒に授業を受けました。

そのうち2年生のクラスでは、英語で自己紹介をしたり、質問しあったりして交流していました。

伊那市は、去年から、長野県と連携して、海外からの教育旅行の誘致に取り組んでいて、これまでに、中国と韓国から中学生が訪れています。

今回は、台湾からの受け入れ第一号となりました。

授業のあとは、体育館で交流しました。

台湾の生徒達は、長谷中の生徒達の拍手に迎えられて入場。

一緒にダンスを踊るなどして交流しました。

伊那市では、市内に21ある小中学校にそれぞれ年に1度くらいの頻度で、海外からの修学旅行生を受け入れていきたい考えです。 -

伊那市長谷で現金数十万円拾う

13日、伊那市長谷の市道脇に現金数十万円が落ちているのを通りがかった人が見つけ、警察に届け出ました。

伊那警察署の発表によりますと、現金が見つかったのは、伊那市長谷の市道脇です。

13日に付近を歩いていた人が、散らばっていた紙幣や硬貨を見つけ警察に届け出たという事です。

翌日の14日に警察官が付近を調べところ、さらに、現金と、金融機関の封筒が見つかったと、22日、警察が発表しました。

今回、拾われた現金数十万円は、拾得物として、伊那警察署に3か月間保管されます。 -

消えゆく伝承 平家落人伝説

小松内大臣平清盛と書かれた赤い旗。

この旗を持っている伊那市長谷浦に住む小松忠人さん。

長谷の浦には壇ノ浦の合戦で敗れ逃れてきた平気落人の伝説がありここの住民はその末裔といわれています。 -

工科短大新設案「ハードル高い」

長野県は、平成29年度までに着工する計画の工科短大南信キャンパスの設置場所について、伊那技術専門校を活用する案が有力との見方を17日駒ヶ根市で開かれた説明会で示しました。

説明会は、駒ヶ根市への設置を要望している伊南地域の教育委員会で組織する上伊那南部市町村教育委員会連絡会が開いたものです。

県からは、商工労働部の西澤清人材育成課長らが出席し、設置場所を上伊那地域とすることが決まった経過や工科短大の内容が示されました。

建設事業費は、南箕輪村の伊那技術専門校を活用する場合が16億円、ほかの地域に新設する場合が38億円と試算されています。

出席した教育関係者からは、駒ヶ根工業高校との連携を視野に入れ、駒工周辺に新設して欲しいとする意見や質問が相次ぎました。

これに対し西澤課長は、「総合的な検討をして建設場所は決定するが、大きな争点は、経済的なもの。早期着工したい観点からも新設案はハードルが高い」として、伊那技専活用案が有力との見方を示しました。

建設場所の決定時期については、26年度当初予算案を作成する今年の秋頃までが一つ目安になると話し、今後は、上伊那広域連合や上伊那産業振興会との協議で絞込みが進むものと見られます。 -

南アルプス林道見どころ満載

4月25日から伊那市長谷の南アルプス林道バスが、歌宿まで開通となりました。

林道では、この季節ならではの楽しみが満載です。

林道沿いの石灰岩の岩肌には、赤紫の可憐な花、シナノコザクラが咲いています。

シナノコザクラは長野県版レッドデータブックで絶滅危惧種に指定されている希少種の高山植物です。

今年は例年より、2週間ほど遅く開花し、現在見頃となっています。

林道沿いでは、シナノコザクラのほかにも、七福神の布袋に形が似ていることからその名がつけられた「ホテイラン」や、ミヤマスミレの小群落も目にすることが出来ます。

現在、林道バスが運行している歌宿まで足を運ぶと、正面にはノコギリ岳が見えてきます。

地元の人達が「鹿ノ窓」と呼ぶ風穴のほか、七丈の滝も目にすることが出来ます。

シナノコザクラの見頃は、5月いっぱいだということです。 -

GWで県外客の入り込み始まる

ゴールデンウィークが始まりました。

伊那地域のレジャー施設では、連休を利用して県外の観光客の入り込みが始まりました。

「ゼロ磁場」として知られる伊那市長谷の分杭峠には、県外から観光客が訪れていました。

去年はゴールデンウィークだけで3千人以上が訪れたゼロ磁場。

シャトルバスの運行が始まった3年前からの集計では、1日千人以上が利用したこともあります。

この連休中は、シャトルバスを2台体制にして、通常30分間隔の運行を15分間隔に短縮しています。

東京から訪れた観光客は「空気がおいしい。どのくらい磁場にいれば効果があるのか・・・」と話し、観光を楽しんでいました。

バスの運転手は「今日は少し肌寒いので、出足が遅い。連休中客足が遠のかなければ良いが・・・」と話していました。 -

桜シリーズ 長谷非持山 玄立寺のシダレ桜

伊那市長谷非持山の玄立寺のシダレザクラが見頃となっています。

境内には樹齢20年ほどの桜が7本植えられています。

寺の熱心な信者が、日蓮宗の総本山である山梨県身延山から持ってきて植えた桜だということです。

桜は現在8分咲きで、今週末満開を迎えそうだということです。見頃は、来週末頃までになりそうです。 -

南アルプス北部開山祭

伊那市長谷の南アルプス林道バスが25日から運行をはじめ、山岳シーズンが開幕しました。

25日は、林道バス営業所で運行開始の式典が行われました。

毎年、バスの運行開始にあわせ南アルプスを訪れている、静岡県の橋本 裕文さんも、テープカットを行ないました。

橋本さんとともに訪れた登山仲間も早速バスに乗り込み歌宿を目指しました。

南アルプス林道バスは、昭和55年に開通し、今年で34年目となります。

25日は、標高1680メートルの歌宿まで開通しました。

33年間無事故で運行を続けていて、これまで、累計120万人が利用しています。

歌宿では、市や山岳関係者などが参加して、今シーズンの無事を祈る安全祈願祭と、開山祭が行なわれました。

2011年までは、南アルプス開拓の父・竹沢長衛を偲ぶ長衛祭にあわせて開山祭が行われていましたが、去年から、林道バスの開通にあわせて、開山しています。 白鳥孝伊那市長は、「大自然を永久(とわ)に保全し、全世界に魅力を発信していきたい」と挨拶しました。

開山祭では、市民有志による弦楽四重奏の演奏もあり、シーズンの幕開けに花をそえました。

林道バスは、1日4便が運行され、営業所から歌宿までが800円、6月15日から開通する北沢峠までが1100円となっています。 -

29日の定期公演に向け稽古に熱

中尾歌舞伎保存会による春季定期公演が今月29日に行われます。本番を間ぢかにひかえ会員らは稽古に熱が入っています。

23日は伊那市長谷中尾の中尾座で、本番での衣装をまとっての稽古が行われました。

公演では、6年ぶりに「御所桜堀川夜討 弁慶上使の段」という演目が披露されることになっています。

物語は、源義経の正室「卿の君」が平家出身であることから、源頼朝が「首をはねて渡せ」と弁慶を向かわせます。

しかし弁慶は、自分の娘を殺し身代わりとし、主君である義経への忠誠心を果たす物語です。

中尾歌舞伎は江戸時代にはじまり太平洋戦争により一時、途絶えてしまいましたが、地元の若者が復活させ平成18年に伊那市無形民俗文化財に指定されています。

復活以来、演技の指導にあたっているのは、戦前の中尾歌舞伎で役者をつとめてきた、西村清典さんです。

中尾歌舞伎の春季定期公演は、今月29日 月曜日、伊那市長谷中尾の中尾座で行われます。

伊那ケーブルテレビでは来月に公演の模様を放送する予定です。

252/(水)