-

箕輪手筒会が花火を打ち上げ練習

みのわ祭りで手筒花火を披露する箕輪手筒会は、16日夜、箕輪中学校のグラウンドで打ち上げ練習を行った。

この日は、松島保育園の園児を招待して、手筒花火や仕掛け花火などの練習を行った。

箕輪手筒会は、地域の活性化を目的に平成14年に発足し、毎年みのわ祭りで花火を披露するほか、全国各地でも活動をしている。

手筒花火13本とミニスターマインやナイヤガラなどの打ち上げ練習をした。

招待された子ども達は、本番よりも規模は小さいものの、迫力ある花火に大きな歓声をあげていた。

箕輪手筒会は、31日のみのわ祭り当日、午後8時頃からみのわ天竜公園で、今回の10倍近い規模の花火を披露する予定で、手筒会では「多くの人にきてほしい」と呼びかけている。 -

箕輪中部小で読育講演会

箕輪町の箕輪中部小学校で16日、昔話をテーマとした読育講演会が開かれた。

これは、箕輪中部小学校のPTA教養部が保護者や地域住民を対象に開いた。

教養部では、毎年この時期に講演会を開いているが、今年は箕輪町で力を入れている読むことで豊かな心をはぐくむ取り組み「読育」の講演会を企画した。

講師には、筑波大学名誉教授で昔話を研究している小澤俊夫さんを迎えた。

小澤さんは、実際に昔話を話しながら、その構成や歴史などを説明した。

小澤さんは、昔話はお年寄りから子どもに語り伝えられてきたことを説明し、「昔話にはお年寄りの知恵と子どもが成長する過程で支えとなる大切な要素がたくさん詰まっている」と話した。

また、「昔話を子どもに話す時には、お父さん、お母さんの生の声で読んであげてほしい。そうすることで、子供は自分が愛されていると実感する。それが将来の糧になる」と話していた。 -

読育ボラ養成講座開講

絵本の読み聞かせや読書によって子供の豊かな心を育む「読育」を進める箕輪町で14日、読み聞かせボランティアを養成する講座が開講した。

講座は読み聞かせをしたことがない初心者を対象に箕輪町図書館が初めて開いたもので、28人の申し込みがあった。

初回は、飯田市の上郷図書館の元館長下沢洋子さんが、ボランティアの心構えや絵本の持ち方、ページのめくり方など読み聞かせの基本を指導した。

下沢さんは、絵本はまっすぐ立てて持ち揺らさないこと、物語に合わせて読む速度やページをめくる速さを変えることなどをアドバイスしていた。

箕輪町図書館では、50人の読育ボランティアが活動しているが、小中学校や保育園からの要望が増えていることから、本年度は新たに30人程度ボランティアを増やしたいという。

講座は8月まであと2回開かれ、読み聞かせに適した絵本の選び方やグループ実習などを行うことになっている。 -

特養グレイスフル箕輪起工式

箕輪町上古田に建設される特別養護老人ホーム「グレイスフル箕輪」の地鎮祭・起工式が13日、現地で行われた。

地鎮祭・起工式には、関係者約30人が出席した。

新たに建設される特別養護老人ホームの定員は30人で、そのほかにショートステイで10人が利用できる。

鉄筋コンクリート構造3階建てで、延床面積は約2千平方メートル。総事業費は約4億4千万円で、そのうち2億3千万円ほどが国からの補助金でまかなわれる。

箕輪町の平沢豊満町長は「高齢化が進む中、町には80人ほどの施設待機者がいるため、大変ありがたい」と話していた。

また、施設を運営する社会福祉法人サン・ビジョンの杢野輝尚理事長は、「高齢者に元気になってもらう介護を目指していきたい」と話した。

施設は、既存のデイサービスセンターや生活支援センターの隣りに建てられ、一帯は自立者から介護が必要な人まで対応できる老人複合施設として整備される。

オープンは来年5月を予定していて、上伊那地域の住民を対象に年明けぐらいから入所者の募集を行っていく予定。 -

信州ハウジングがみのわ祭り 踊り練習

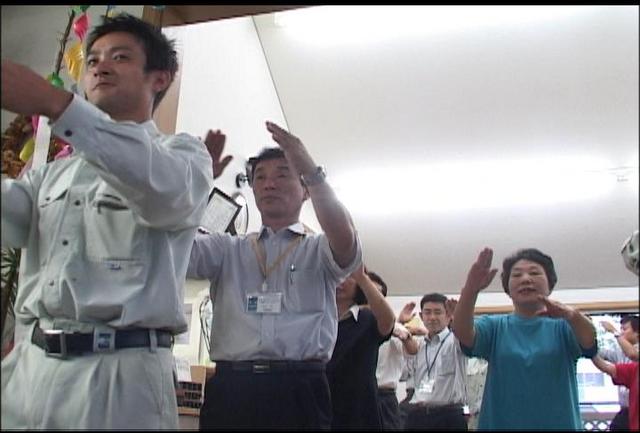

今月31日に開かれるみのわ祭りに向け、箕輪町の住宅メーカー「信州ハウジング」の社員が13日、祭りの踊りを練習した。

練習は、会社が始まる前に行われた。

信州ハウジングの社員30人がインストラクターの指導のもと、箕輪天竜音頭とみのわワクワクソングを練習した。

信州ハウジングでは、地域の会社として、祭りに参加しようと、今年初めてみのわ祭りに参加することにした。

踊りの練習は今日が2回目で、今日は初めて天竜音頭を練習した。

社員たちは、動作を確認しながら踊りを覚えていた。

信州ハウジングの松田文成社長は、「みんなで楽しんで参加したい」と話していた。

2010みのわ祭りは31日(土)に開かれる予定。 -

上伊那ミニバス交歓大会

上伊那のミニバスケットボールチームが交流を深める大会が11日、箕輪町の藤が丘体育館などで行わた。

この上伊那ミニバスケットボール交歓大会は、毎年この時期に開かれていて今年で16回目。

上伊那5市町村から男子11チーム、女子15チームが参加した。

試合は、交流を目的とするもので、それぞれが2試合を行った。

上伊那ミニバスケットボール連盟によると、上伊那の女子チームは、県内でも上位のレベルにあるということで、今年も良い戦績を残せるのではないかとしている。

連盟の春日明男理事長は、「夏場のこれからをどう乗り切るかで、秋からの大会で結果を残せるかどうかにつながってくる。夏を戦い抜く体力をつけてほしい」と話していた。 -

箕輪町で読育フェスティバル

箕輪町のひと味ちがう子ども育成事業の一つ「読育」について考える読育フェスティバルが10日、箕輪町文化センターで開かれた。会場には約500人が集まり、読育について考えた。

読育とは、読書や読み聞かせを推進して、子ども達の豊かな心とコミュニケーション能力を育成しようという取組み。

フェスティバルでは町内で行われている読育の事例発表や基調講演などが行われた。

箕輪中部小学校の図書館司書、原佐織さんは、子どもと本をつなぐために大切にしていることとして、読み聞かせ、読み語り、図書館だよりの発行を挙げ「地味な活動だが、子どもが適した本に出会うための手助けになる大切な活動」と説明していた。

また基調講演では、ノンフィクション作家の柳田邦男さんが「子どもの心の発達、大人の再生」と題して、絵本の意義について話した。

柳田さんは読み聞かせの良さについて「同時にスキンシップがとれるし、親が読むことでリアリティのある体験になり、子どもの感情や感性が育つ」と説明していた。

柳田さんは「子どもにとって読み聞かせの体験は人格の形成にもつながる大切なもの。小さいうちに多くの絵本を読んであげてほしい」と呼びかけていた。 -

みのわ町スイミングプールオープン

箕輪町の「みのわ町スイミングプール」が10日、オープンし、初日のこの日は無料開放された。

梅雨の晴れ間が広がり、暑い一日となった同日は、親子連れなどがプールを訪れ、水の感触を楽しんでいた。

学校が夏休みに入る29日までは、土日祝日のみ営業する。

プールは29日から最終日の8月17日までは毎日営業する。

時間は午前9時から午後5時、料金は大人200円、高校生150円、小中学生100円。

無料開放は11日も行われる。 -

放置自転車に警告札

箕輪町は7日、町が管理するJRの駅駐輪場で、放置自転車に持ち帰りを促す警告札を取り付けた。

放置自転車の整理は、毎年夏休み前のこの時期に町が行っている。

駐輪場は、木ノ下、伊那松島、沢の3駅。

作業は、町の職員や警察、区の役員が行った。

長期間置かれていると思われるものに、持ち帰りを促す札を取り付けていった。

警告札を取り付けた自転車は、木ノ下駅で13台、伊那松島駅で15台、沢駅で6台の合わせて34台。

箕輪町では、20日までに持ち帰りされない自転車は、21日に警察や駅関係者の立ち会いのもと撤去作業を行う。

撤去された自転車は、3か月間町が保管し、所有者などを調べ連絡しても取りに来ない場合や所有者が分からない場合は処分される。 -

箕輪町消防団

箕輪町消防団のポンプ操法・ラッパ吹奏大会が4日、役場駐車場で開かれた。

大会には、町内6つの分団から250人が自動車ポンプの部、小型ポンプの部、ラッパ吹奏の部の3つの部門に出場した。

このうち自動車ポンプの部では、各分団ごと補欠も含め8人が速さと正確さを競った。

練習は、5月末から毎日、午前5時から6時半まで行なってきたという。

時おり日差しが照りつける蒸し暑い一日となったが、団員たちは、きびきびとした動作で日ごろの訓練の成果を発表していた。

大会の結果、自動車ポンプの部は、長岡・南北小河内の第6分団が、小型ポンプの部は、松島・中原の第3分団、ラッパの部は、下古田・上古田・富田・中曽根の第2分団が優勝した。 -

箕輪町まちづくり住民提案事業 13事業採択

住民団体が取り組む事業を町が支援する「箕輪町まちづくり住民提案事業」の本年度採択事業が決まった。

箕輪町まちづくり住民提案事業は、住民団体が主体的に取り組む活動を町が資金面から支援する。

この事業は、町民と行政による協働のまちづくりを推進しようと平成18年から行われている。

本年度の新規採択事業は5件、継続事業は8件で、合せて13件が採択され、補助金の合計金額は105万円となっている。

このうち新規事業として採択されたのは、一般社団法人箕輪町サッカー協会が青少年の健全な成長と箕輪町の良さを再発見してもらうイベント「2010サッカーフェスティバルIN箕輪」に10万円、天竜川漁業協同組合第2区支部が川に親しんでもらおうと開催する「町内マス釣・つかみどりり大会」に10万円。

蛍が住みやすい環境整備と生育体験をする事業に7万7千円、子供を犯罪から守る会の事業に7万円、習字・そろばん教室事業に5万円。 -

箕輪町の澄心寺で晋山式

新しい住職の就任の儀式「晋山式」が4日、箕輪町三日町の青雲山・澄心寺で行われた。

澄心寺の32代目の住職になったのは大興元展住職、本名・亀崎元展さん(29)。

地域の子ども達でつくる稚児行列と一緒に、寺へと続く参道を歩いた。

行列が境内に着くと、他の寺の住職達と一緒に澄心寺の中へと入っていった。

寺の中では、檀家や地域住民に見守られる中、元展住職が澄心寺の仏様にあいさつまわりをして住職就任を報告していた。

元展住職は「多くの人の支えがあって住職になることができた。先代達が守ってきた澄心寺の歴史をしっかりと継承していきたい」と話していた。

澄心寺で晋山式が行われたのは、先代の真祥住職の時以来、およそ18年振りだという。 -

みのわ祭り 踊りイベント参加半分に

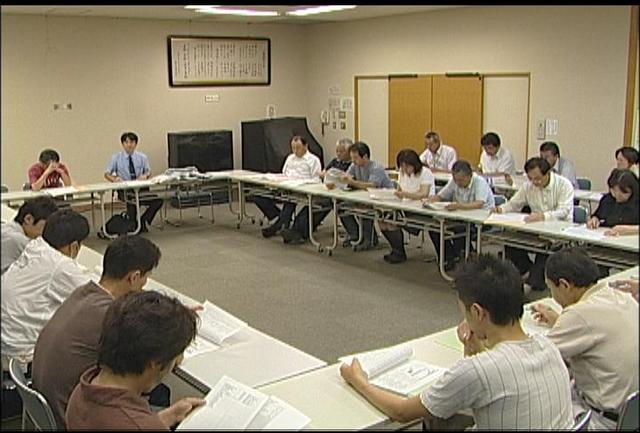

今年から区の動員を止め、自主参加となるみのわ祭り。踊りイベントへの参加者は、昨年の約2千人から半数の千人となることが、2日夜開かれた実行委員会で報告された。

今年のみのわ祭りでは、区長会の決定により、祭りへの参加は区の動員を止め、自主参加となっている。

祭りまであと4週間となった2日、箕輪町文化センターで7回目の実行委員会が開かれ、イベント参加団体やスケジュールの確認が行われた。

踊りイベントの参加者は、昨年の約2千人から半数の千人。団体数も32団体から22団体と10団体減少する。

また、開幕式直後に行われていた鼓笛隊や長持ちによるオープニングパレードも、2日現在参加団体が無いという。

みのわ祭り実行委員会の唐澤修一会長は「踊りでは、企業や公民館の踊り教室など新規の参加もある。本当に参加したい人が出ることで祭り全体の盛り上がりにつながれば」と話していた。 -

227万円の黒字計上

みのわ振興公社は28日、箕輪町のながた荘で株主総会を開き平成21年度の決算を報告した。

みのわ振興公社では町から委託を受け町内5つの観光施設を運営している。

報告によると、ながた荘とながたの湯は黒字で、ながた自然公園と萱野高原信州かやの荘は赤字となったが公社全体では、営業利益が227万円の黒字となった。

ながた荘は日帰り客数が1万9,807人の利用があり前年度比104.4%。宿泊客は若干減って1万3,140人で、前年度比94.7%だったがトータルで108万円の黒字となった。

ながたの湯は、去年の夏、増改築工事のため39日間休業したがリニューアル効果もあり、330万円の黒字となった。

ながた自然公園は139万円の赤字、萱野高原信州かやの荘は71万円の赤字だった。 -

誕生日会でアルパ演奏

箕輪町の上古田保育園で30日、南米パラグアイのたて琴アルパの演奏が行われた。

演奏会は、保育園の誕生日会に合わせて開かれた。

演奏したのは伊那市在住のアルパ奏者エレナ冨岡さんと、エレナさんの教室の生徒。

日本の曲や本場パラグアイの曲、子供の好きなアニメソングなど12曲が披露された。

箕輪町では、今年度から「いきいき保育創出事業」として保育園に年間10万円の予算を配分し、特色ある子育てや保育を推進している。

今回の演奏会もその一環として開かれた。

井澤恵美子園長は「機械から聞こえてくるのではなく、本物の音色を生で聞く貴重な機会。音楽を聞いて感動する心を大事にしたい」と話していた。 -

箕輪町戦没者慰霊祭

戦争で亡くなった人たちの霊をなぐさめる箕輪町戦没者慰霊祭が30日、箕輪町文化センターで行われた。

慰霊祭には戦争で夫や息子を亡くした遺族など約120人が参列した。

遺族らは、日清戦争や日露戦争、太平洋戦争などで命を落とした、602柱の英霊に花をたむけた。

慰霊祭をおこなった箕輪町社会福祉協議会の柴 財埜(たつや)会長は「戦後の焼け野原から立ち上がり、箕輪も住みよい町として発展した。永遠の平和を守ることが私たちの役目であり、英霊の心を静めることになる。」とあいさつした。

また箕輪町遺族会の千葉剛会長は、「戦後65年がたった今も、亡くなった肉親のことを忘れたことはない。亡くなった人達の無念や遺族の悲しみなど戦争の記憶を風化させてはならない。」と述べた。

参列した人たちは、恒久平和を願い、不戦の誓いを新たにしていた。 -

建労箕輪部会 住宅デーでゴミ拾い

箕輪町内の建設業関係者でつくる上伊那建設労働組合箕輪部会のメンバーは26日、町内のゴミ拾いをした。

組合員約40人が参加して、箕輪町役場前の町道6号線を歩きながらゴミを拾った。

全国建設労働組合では6月25日を住宅デーと定めていて、箕輪部会では毎年住宅デーに合わせてボランティア活動をしている。

地域貢献と共に、自分たちの活動をPRしようと、軽トラックに登り旗を立ててゴミ拾いをした。

箕輪部会の清水政治会長は「地域の人たちに自分たちの活動を知ってもらい、こういった取り組みが仕事にもつながればうれしい」と話していた。 -

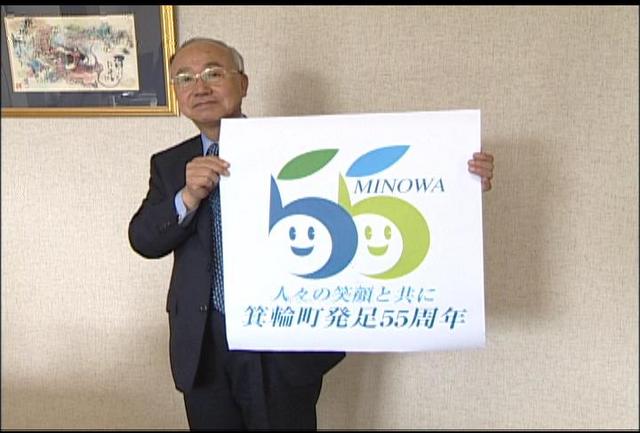

箕輪町発足55周年のロゴマーク作成

箕輪町は、町発足55周年記念事業で使うロゴマークをつくった。

ロゴマークは、役場庁舎の目に付く場所に掲示し、町民への浸透をはかる。

緑や青で水と緑の自然豊かな町を表現し、「人々の笑顔と共に箕輪町発足55周年」のキャッチフレーズが入れられている。

なお、記念事業は、「未来に向かって一つになろう」をコンセプトに10月に計画されているが、町では、経費を極力抑える方針で記念式典は行わない予定。 -

箕輪町グリーンツ竏虫諮H会

来年箕輪町に建設が予定されている農産物加工施設で販売する試作品の試食会が24日、箕輪町産業会館で開かれた。

試食会は、食や農業、健康をテーマに地域の活性化を進めている箕輪町グリーンツーリズム推進協議会が開いた。

協議会のメンバー約40人が参加し、おこわやコロッケなど22品を試食した。

試作品は、米や野菜、果物など、どれも地元産の材料が使われていて協議会の加工グループが作った。

試食会では、評価シートが配られ、メンバー達は味をみて項目にチェックしていた。

箕輪町グリーンツーリズム推進協議会では、出された意見をまとめ商品化に向けて取り組んでいくという。

また、11月にも試食会を行う計画。

農産物加工施設は来年秋に箕輪町大出に完成することになっている。 -

箕輪町の全国カデ・エペ選手権 世界選手権代表選考規準大会に

10月に箕輪町で開かれる、フェンシングの全国カデ・エペ選手権大会が世界選手権出場の選考規準大会となる。

これは、23日に箕輪町の交流センターで開かれたフェンシング全国カデ・エペ選手権大会箕輪町実行委員会で報告された。

カデは選手の年齢が14歳から17歳のことをいい、エペは体のどこかを剣で先に突いた方が勝ちとなるフェンシングの種目。

報告によると、箕輪町で10月に開かれる大会は、来年ヨルダンで開かれる世界選手権の日本代表選考規準のポイント対象大会になるという。

これまで世界選手権への出場は、JOCジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会の結果だけで決められていたが、今回はJOCと箕輪町の2つの大会の合計ポイントで出場選手を決める。

ポイントの配分など詳細は、近く日本フェンシング協会から発表されることになっている。

実行委員会では、「日本代表選考規準の大会となったことで全国から多くの強豪選手が集まり、フェンシングの町・箕輪をPRできる」と話している。

全国カデ・エペ選手権大会は、箕輪町社会体育館で10月16日と17日に開かれる。 -

箕輪少年野球連盟箕輪大会

上伊那の少年野球チームが参加する、箕輪少年野球連盟箕輪大会が、20日に番場原公園で開かれた。

大会には、箕輪町内の6チームを含め、上伊那全域から全16チームが参加した。

開会式で、箕輪町の守屋スネークスの八幡峻也君は、「最後まであきらめず、優勝目指しプレーする事を誓います」と選手宣誓した。

大会は、2つのブロックに分かれ行われ、トーナメントを戦った。

同日は蒸し熱い一日となったが、試合が始まると、子供達は、一球一球プレーに集中していた。

大会の結果、Aブロックは箕輪町の箕輪中部ヤンキースが、Bブロックは駒ヶ根市の西駒ウィングスが優勝した。 -

みのわ芸術祭 10周年

箕輪町内の文化団体が日頃の活動成果を発表する「みのわ芸術祭」が19日、箕輪町文化センターで開かれた。

みのわ芸術祭は、箕輪町内の文化団体でつくる、みのわ芸術文化協会が開いていて、今年で10周年を迎えた。

節目の今年は、上伊那の郷土芸能鑑賞が行われた。

披露されたのは、地元箕輪町をはじめ伊那市や駒ヶ根市の伝統芸能合わせて5つ。

このうち、箕輪町無形文化財に指定されている、箕輪南宮神社例大祭で奉納される「お鹿行列」は、今回初めて神社以外の舞台で披露された。

お鹿行列は450年続く雨乞いの神事。

今年の例大祭で奉納を担当する福与地区の総代と氏子41人が、厳かな雰囲気の中、伝統行事の様子を再現していた。

このほか芸術祭では、絵画や陶芸などの作品も展示された。

作品展示は20日まで。 -

祖父母参観日にお手玉遊び

箕輪町の上古田保育園で17日、祖父母参観があり、お手玉遊びをした。

お手玉遊びは、おじいちゃんおばあちゃんがなじみのあるお手玉で、園児と一緒の時間を過ごしてもらおうと行われた。

年少児と未満児、その祖父母約50人が参加し、伊那谷お手玉の会の亀山ちず子さんから教わった。

お手玉が初めてという園児でも楽しめる遊びや、お年寄りにも楽しめる歌を歌いながらのお手玉遊びが紹介された。

慣れてくると少し難しい技も教わり、園児と祖父母が挑戦していた。 -

箕輪健康グリーンツーリズム低調

箕輪町が今年度観光・農業の目玉事業の一つとして取り組んでいる健康グリーンツーリズムですが、応募状況は、芳しくない。

18日役場で開かれた町議会全員協議会で応募状況が報告された。

7月から11月にかけて、1泊2日で運動と農業体験をする全5回の健康ツアーは、1月下旬から募集を始めているが、40人の定員に対して、2人となっている。

町では、5回のセットをくずして1回ごとの募集に切り替え、9月に7人、11月の前半に12人を受付けた。

一方、オーナーとなって農業を体験する農村体験では、梨とりんごは、ほぼ定員に達していますが、田んぼオーナーとそばオーナーは、定員に達していない。

田んぼオーナーは、15口の定員に対して3口、そばは、60口の定員に対して8口。

町では、田んぼオーナーで1口2万5,000円と設定されている料金の見直しを含め、戦略の練り直しが必要と話している。 -

箕輪町の下平さん統計功労知事表彰

統計調査に長年携わってきた箕輪町の下平安則さんがこのほど、統計功労者として村井仁長野県知事の表彰を受けた。

15日、下平さんが箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に受賞を報告した。

下平さんは現在78歳。昭和45年、38歳の時に町の依頼で統計調査を行ったことをきっかけに40年間、国勢調査などのさまざまな統計調査をしてきた。

今回、統計功労者として表彰を受けたのは、上伊那では下平さんだけ。

平沢町長は、「箕輪の元気な高齢者の模範として、これからも頑張ってください」と話していた。 -

竜峡小梅 出荷始まる

箕輪町の信州伊那梅苑で、「竜峡小梅」のもぎ取り作業が始まった。

15日は、朝から従業員3人が梅のもぎ取り作業をしていた。

いつもならこの時期、伊那梅園では収穫の最盛期を迎えているが、今年は少し様子が違うようだ。

1本の木になる実の数も例年の半分ほどで、ここ数日の間は、一日に収穫できる量が500キロ程度に留まっている。

実の大きさも全体的に小ぶりなため、機械での収穫が始められない状況だ。

本来なら、実がもう少し大きくなるのを待って、収穫をしたいところだが、訪れるお客さんからの要望もあり、徐々に出荷を始めることにした。

伊那梅苑では、出荷の最盛期を今月18日頃と見込んでいて、その頃までに実が大きくなることを期待している。 -

箕輪町沢の澤田さん宅オープンガーデン

箕輪町沢の国道バイパス沿いの澤田妙子さん宅で、バラが見ごろを迎え、オープンガーデンとして開放されている。

澤田さんは、4年ほど前から自宅の庭でバラを育てている。

バラは150本以上あり、今年初めてオープンガーデンとして開放した。

バラは今週いっぱい楽しめるという。

オープンガーデンは午前9時半から午後6時まで。 -

箕輪町で全日本レディースソフト県大会

全日本レディースソフトボール長野県大会が、箕輪町の番場原公園運動場で開かれた。

大会には、長野県内から15チームが参加し、伊那市からは3チーム、南箕輪村からは1チームが出場した。

12日行われた開会式では、南箕輪ウイングの山崎 三千代さんが「日頃の練習の成果を発揮し、ケガのないようプレーします」と選手宣誓をした。

試合は12日、13日の2日間の日程で行われ、13日に決勝戦が行われた。

大会の結果、長野市のゴーゴービューティーが優勝した。

優勝チームは、9月に徳島県で開かれる全国大会に出場することになっている。 -

箕輪町長進退明言せず

11月28日に任期満了となる箕輪町の平澤豊満町長は、自身の進退について、14日開かれた箕輪町議会一般質問で、「任期を全うし、次のステップについては、しかるべき時に考えを示したい」と話し、明言しなかった。

箕輪町長選挙は11月9日告示、14日投開票の予定。 -

箕輪東小学校「親子でふれあい運動」

箕輪町の箕輪東小学校で11日、全校児童と保護者による親子でふれあい運動が行われた。

親子でふれあい運動は、児童と保護者が同じ時間をすごそうとPTA主催で行われた。

11日は児童と保護者の合わせて約300人が参加した。

講師は伊那市の健康アドバイザー山岸 洋子さんが担当した。

今回の運動は、親子のふれあいを再確認をテーマにダンスやレクリエーションが行われた。

山岸さんは「親子で過ごす時間を大切にして、子ども達と沢山ふれ合ってください」と話していた。

192/(木)