-

箕輪東小学校「親子でふれあい運動」

箕輪町の箕輪東小学校で11日、全校児童と保護者による親子でふれあい運動が行われた。

親子でふれあい運動は、児童と保護者が同じ時間をすごそうとPTA主催で行われた。

11日は児童と保護者の合わせて約300人が参加した。

講師は伊那市の健康アドバイザー山岸 洋子さんが担当した。

今回の運動は、親子のふれあいを再確認をテーマにダンスやレクリエーションが行われた。

山岸さんは「親子で過ごす時間を大切にして、子ども達と沢山ふれ合ってください」と話していた。 -

1億2千万円の減額補正

箕輪町議会6月定例会が8日、開会し、一般会計補正予算案を含む7議案が提出された。

一般会計補正予算案では、町税の収入が落ち込んでいることを受け、1億2千万円の減額補正を行う。

補正予算案など7議案が提出された。

そのうち、町税については、6月の段階で、当初の見込みよりも税収が落ち込んでいるため、減額補正を行う。

当初予算の税収の見込み総額は33億円でしたが、1億2千万円を減額し、総額を31億8千万円とする。

予算を補うため、財政調整基金から減額分を繰り入れる予定。

町によると、納税者の約58%の所得が減少していて、納められる税額も減額しているという。

また、主な事業としては、新エネルギー活用補助金420万円、三日町地区で東山山麓歴史コースを整備するための事業費180万円などが盛り込まれている。

箕輪町議会6月定例会は、14日、15日に一般質問、18日に採決が行われ、閉会する予定。 -

箕輪写友会第14回写真展

写真愛好家グループ箕輪写友会の写真展が、箕輪町の文化センターで開かれている。

会場には、会員16人の作品30点が並んでいる。

箕輪写友会は月1回の例会で写真の技術を学び合い、写真展を年2回開いている。

展示写真は、会員がそれぞれの自信作を持ち寄った。

県内で撮影された写真が多く、秋から春にかけての風景が中心となっている。

箕輪写友会では、「一作品ずつじっくりと見て、撮影者の思いを感じてほしい」と話していた。

写真展は13日。 -

みのわ祭り ポスター・うちわの構図決まる

7月31日のみのわ祭りを町内外にPRする、ポスターとうちわのデザインが4日決まった。

ポスターには、箕輪中学校2年の戸田宏美さんの作品、うちわには、箕輪北小学校6年の名越彩音さんの作品が選ばれた。

4日夜、役場で選考会が開かれ、みのわ祭り実行員会のメンバーが審査を行った。

今年は町内の小中学生などから97点の作品が寄せられた。

審査の結果、ポスターには、町のイメージキャラクターもみじちゃんが祭りを楽しんでいる様子を描いた、箕輪中学校2年の戸田さんの作品が選ばれた。 -

箕輪町消防団懇親会にゲテモノ料理

箕輪町消防団の懇親会「赤魚会」が5日、箕輪町役場の駐車場で開かれ、ドジョウやサワガニなど、恒例となっている一味変わった料理が振る舞われた。

消防団員が調理しているのは、町内で団員が捕まえたイモリ。

一味変わった料理の中でも特に変わった一品。

この日は消防団の正副分団長会のメンバーが、平沢豊満町長や消防署幹部などに振る舞う料理を調理した。

赤魚会は、ご祝儀をもらうために団員が地元の食材を使い料理を振る舞ったのが始まりで、現在でも続いている。

ほかでは味わえない料理が毎年振る舞われていて、今年はイモリのほか、サワガニやカワエビ、ドジョウなどが用意された。

赤魚会が始まると、町長らは分団長会が調理したイモリやサワガニを味わっていた。

赤魚会を通じて消防団と町、消防署との交流は深まっていて、消防団活動を行っていく上での大切なイベントとなっている。 -

箕輪町母親バレー リーグ戦開幕

箕輪町母親バレーボール部の今シーズンのリーグ戦が、3日夜、箕輪町社会体育館で開幕した。

開幕式では、部長の松本つぢさんが「心を1つにして女性のパワーでがんばりましょう」と挨拶した。

また選手を代表して小林まりさんが「スポーツマンとして恥ずかしくないよう正々堂々プレーします」と宣誓した。

箕輪町母親バレーボール部は、町内に在住または勤務している既婚の女性でつくられている。

チーム数は現在7チームで、前期と後期に分けて6試合ずつ、合計12試合を行う。

毎週木曜日に試合を行い、11月18日が最終戦の予定。 -

箕輪町読育フェスティバル7月開催へ

読む教育「読育」に力を入れている箕輪町は、初めての読育フェスティバルを7月に開く。

箕輪町は本年度、重点事業の一つとして、絵本プレゼントや読み聞かせなどの読育に取り組んでいる。

フェスティバルは、読育を町全体に広める目的で、7月10日に開かれる。

内容は、ノンフィクション作家の柳田邦男さんによる基調講演とサイン会のほか、町内の読み聞かせボランティアの活動や小学校の取組みの発表など。

箕輪町文化センターで午後1時から開かれる。

イベントへの参加は申し込みが必要。箕輪町役場子ども未来課で受け付けている。 -

児童と園児が青いアサガオの種まき

箕輪西小学校の3年生と上古田保育園の年長・年中園児が28日、青いアサガオ・ヘブンリーブルーの種を箕輪町上古田の広さ約17アールの遊休農地にまいた。

これは、遊休農地の解消と地域の活性化を目的に活動している「これからの農林業を考えるEグループ」が企画した。

子どもたちに命の大切さを知ってもらいたいと小学校と保育園に呼びかけ、種まきに参加してもらっている。

グループ長の唐澤光範さんは、「子どもたちに自然を愛する気持ちを大切にしてほしい」と話していた。

アサガオは8月中旬頃咲き始め、9月から10月にかけ見ごろを迎えるという。 -

箕輪町で田んぼの生物観察会

箕輪町郷土博物館が主催する田んぼの生き物の観察会が、29日開かれた。

29日は、箕輪町内外から、子どもやその保護者、活動に協力するサポーターなど25人ほどが参加した。

観察したのは、箕輪町松島の田んぼで、子どもたちは、持参した網で虫を捕まえていた。

箕輪町郷土博物館が今年度から始めた「キッズチャレンジ事業」の一環として行われた。

子どもたちに、体験を通して感性を育ててもらおうというもの。

指導したのは、飯田市美術博物館の生物担当の学芸員、四方(しかた) 圭一郎さん。

子どもたちは、生き物を捕まえては、四方さんに見せ、名前などを聞いていた。

田植えが済んだばかりの田んぼでは、多様な生物は見られないというが、子どもたちは、卵を背負ったコオイムシや、シジミ、トンボなどを次々と捕まえていた。

中でも、多く観察されたダルマガエルは、全国的に見ると珍しく、絶滅危惧種に指定されているという。

子どもたちは、「とにかく沢山の生き物がいて、楽しかった」などと話していた。

箕輪町郷土博物館のキッズチャレンジ事業は、次回、6月5日に福与城址の周辺で、親子探鳥会を予定している。 -

信州みのわ山野草クラブ山野草展

箕輪町の「信州みのわ山野草クラブ」による春の山野草展示会が29日から、木下公民館で開かれている。

29日は、朝から大勢の人が会場を訪れていた。

会場には、会員20人が育てた約300点の山野草が並んでいる。

信州みのわ山野草クラブは、木下公民館を拠点に活動しているクラブ。

例年は、5月中旬に展示会を開いていたが、今年は春先に寒い日が続き、山野草の育ちが遅かったため、2週間遅れでの開催となった。

紫色のツツジの周りに数種類の山野草を植えた寄せ植え、古木の上に山野草を植えたものなど、さまざまな作品が並んでいる。

展示会は30日まで、木下公民館で開かれている。 -

劇団「歩」の「終の棲家」29日・30日公演

箕輪町文化センター付属、劇団「歩(あゆみ)」による公演「終(つい)の棲家」が、29日土曜日と30日日曜日に開かれる。

劇団「歩」では公演に向け、連日稽古に励んでいる。

「終の棲家」は、ひたすら働き、互いに支え合いながら生きてきた老夫婦が主人公の物語。老後を有意義に過ごそうと考えた2人は、高齢者用の高級マンションを購入しようとするが、互いの心に変化が生まれてくる。

演出家の飯島岱(たかし)さんは「舞台では夫婦間のガラスのようなあやうい関係を表現したい」と話していた。

劇団「歩」による公演、「終の棲家」は29日と30日の2日間、開かれ、29日は午後7時、30日は午後2時開演。場所は箕輪町文化センターで、入場料は大人1000円、高校生以下は500円となっている。 -

オーストラリア人箕輪町で研修

オーストラリアの介護福祉施設の職員が25日、箕輪町の社会福祉施設サン・ビジョン「グレイスフル箕輪」を訪れ、日本の介護を見学した。

オーストラリアの介護施設の職員4人が訪れ、デイサービス利用者の陶芸の様子などを見学した。

研修は、互いの介護の現場を知り、よりよいケアをしていこうと行われた。

グレイスフル箕輪を運営する社会福祉法人サン・ビジョンでは、日本から職員を派遣し、オーストラリアで研修する取り組みを数年前から行ってきた。

今回は、オーストラリアの職員が日本の現場を初めて訪れた。

参加者らは、施設の利用者と一緒に陶芸を楽しむなどしていた。 -

元オリンピック選手野口京子さん講演会

ロサンゼルスオリンピック女子バレーボール銅メダリストの野口京子さんの講演会が25日、箕輪町で開かれた。

講演会は、上伊那の企業でつくる社団法人伊那法人会が開いた。

講演したのは、1984年のロサンゼルスオリンピック女子バレーボールの銅メダリスト野口京子さん、旧姓石田京子さん。

現在は長野大学准教授で、女子バレーボル部監督を務めている。

野口さんは、オリンピック出場後、スポーツを通して社会に通じる人材を育てようと37歳で信大教育学部に入学した。

家族に迷惑をかけないことを約束し、2人の子供を育てながら学業に励んだという。

野口さんはこれまでを振り返り「不可能なことはなく、自分が動くことで全ては実現していく。自分に自信を持ち失敗を恐れない、活力ある学生を育てたい」と話していた。 -

セーフコミュニティ認証取得に向けシンボルマーク募集

箕輪町は、安心・安全の世界基準「セーフコミュニティ」の認証取得に向けた取り組みの一環として、町内外にPRするためのシンボルマークのデザインを広く全国から募集する。

安心・安全なまちのイメージにふさわしいデザインを募集していて、締め切りは6月30日。

なお、採用者には賞状と副賞が用意されていて、7月に開かれるセーフコミュニティフォーラムで表彰される予定。 -

箕輪でガールスカウト合同報告会

伊那市や箕輪町など上下伊那のガールスカウト4団体が集い、日ごろのボランティア活動について発表する合同イベントが23日、箕輪町の地域交流センターで開かれた。

23日は、全国それぞれの組織で一斉イベントが行われた。

上下伊那の4団体は、今回初めて合同でイベントを行った。

「みんなと一緒なら極度の貧困と飢餓をなくせる」をテーマに各団体が日ごろから取り組んでいるボランティア活動を報告した。

伊那市の第26団は、ガールスカウト日本連盟90周年の記念イベントについて、何をするか検討している経過を寸劇で披露。伊那市の福祉の祭典ふれあい広場で貧困と飢餓についての展示を計画していることを発表した。

箕輪町の第34団は、上伊那生協病院で、毎週土曜日の午後に地域の農家から生活支援物資として送られてくる米や野菜を仕分けしてブラジル人に提供している活動を寸劇で発表した。

実行委員長で伊那北高校3年の須藤光香さんは、「小さな活動が大きな喜びになるよう、じっくり考え楽しみましょう」と参加者に呼び掛けていた。 -

箕輪GT 梨オーナー開園

健康グリーンツーリズムに取り組む箕輪町で、事業の一つ、梨オーナーの開園祭が22日行われ、オーナーが梨の実を摘む摘果作業を体験した。

開園祭は、南水という種類の梨が植えられた広さ120アールの木下の梨園で行われた。

梨オーナーは、箕輪町の健康グリーンツーリズム事業の一環で、町とJA上伊那箕輪町支所が行っている。

できるだけ農作業を体験し、梨を知ってもらおうと、収穫だけでなく摘果や袋かけ作業も体験する。

オーナーは、中京や東京方面、近隣市町村から参加した36組で、残す実を確認しながら摘果作業に取り組んでいた。

今後は6月に袋かけ、10月に収穫が予定されている。

収穫までの間、梨園はJA上伊那箕輪町支所が管理する。

梨オーナーでは、100玉の収穫が保障されているが、今年は保障以上の収穫が見込めそうだという。 -

箕輪町公民館学級合同開講式

箕輪町公民館の学級合同開講式が18日、町文化センターで行われ、2つの学級と大学、大学院の受講生が参加した。

山口健雄公民館長は「仲間との触れ合いを大切に学習に励んでください」とあいさつした。

受講生を代表して大槻清子さんは「出会いを大切に、生きがいを持って参加したい」と決意を述べた。

本年度は、新入生が34人、継続が74人。

来年2月までの月1回の講座の中で、地域の歴史や文化、ものづくりなどさまざまな活動をしていく。 -

お手玉講座 開講

箕輪町公民館のお手玉講座が20日開講し、受講生がお手玉作りに挑戦した。

今年度受講する29人が参加し1回目の講座が開かれた。

講師は、伊那谷お手玉の会会長の亀山福治さんと、妻のちず子さんが務める。

この日は、一般的な形の「たわら型」のお手玉を作った。

一枚の布を袋状に縫って、その中にとうもろこしやあずきなどを入れ、重さを、約40グラムにする。

亀山さんによると、お手玉は、集中力や記憶力を増進させ、ストレス解消など心と体のバランスをとる事ができるという事で「是非、家に帰ってお孫さんと一緒に遊んで欲しい」と話していた。

講座は、来年3月まで月1回開かれ、歌に合わせた遊びや、競技なども行っていくという。 -

お手玉講座開講

箕輪町公民館のお手玉講座が19日開講し、受講生29人がお手玉作りに挑戦した。

講師は、伊那谷お手玉の会会長の亀山福治さんと、妻のちず子さんが務める。

この日は、一般的な形の「たわら型」のお手玉を作った。

一枚の布を袋状に縫って、その中にとうもろこしやあずきなどを入れ、重さを38グラムにする。

亀山さんによると、お手玉は、集中力や記憶力を増進させ、ストレス解消など心と体のバランスをとることができるということで、「是非、家に帰ってお孫さんと一緒に遊んでほしい」と話していた。

講座は来年3月まで月1回開かれ、歌に合わせた遊びや競技なども行っていくという。 -

みのわTMOネットワーク 企画戦略室設置へ

箕輪町の活性化などに取り組む「みのわTMOネットワーク2004」は17日に総会を開き、本年度の事業計画などを決めた。

箕輪町内で開かれた総会には会員ら50人が出席した。

本年度は、イルミネーション事業の開催、地域活性化事業の展開、会員を増やす活動の強化に取り組むとしている。

そのうち地域活性化事業では、若手TMOの会員が商店街の活性化についてアイディアを出し合う企画戦略室を設置する。

5月中に会員の中から5人選出し発足させる考え。

原敏章代表は「これまで取り組んできたイルミネーションは定着してきた。今後はほかの活性化事業にも活動を広げていきたい」と話していた。 -

上伊那北部3町村の消防団が水防訓練

出水期を前に、16日南箕輪村の天竜川河川敷で消防団が水防訓練を行った。

水防訓練は川の増水など、万一に備えようと上伊那北部消防連絡協議会が行った。

訓練には辰野町、箕輪町、南箕輪村の消防団132人が参加し県の担当者から土のうの積み方や木流し工法などについて学んだ。

土のう積みでは、積んだ土のうを強くするために、すき間に土を入れたり、鉄の杭を打つことなどが説明されていた。

また川の勢いをやわらげ堤防を守る木流し工法についての説明もあった。

団員らは、おもりの役目をする土のうを木に縛りつけたあと、木を持ち上げ運ぶ訓練をしていた。

訓練をおこなった上伊那北部消防連絡協議会は「水防活動では、状況にあわせて迅速に行動することが重要。実際の災害で役立つよう訓練を重ねていきたい。」と話していた。 -

松島美容室が伊那養護学校で無料出張カット

上伊那地域に5つの店がある松島美容室は17日、伊那養護学校を訪れ無料の出張カットを行った。

松島美容室グループの社員約30人が伊那養護学校を訪れ、希望者の生徒64人の髪を無料で切った。

出張カットは、4年前から毎年1回行っている。

松島美容室代表の関重春さんは「地域に貢献しようと、ボランティアに力をいれている。若いスタイリスト達もいつもと違う雰囲気でいい経験になる」と話していた。

参加した美容師は「切って喜んでもらうことが、美容師の1番のやりがいだと思う」と話していた。 -

運動あそび「導入してよかった」97%

箕輪町が町内9つの園で導入している運動あそびのアンケート結果がまとまり、運動あそびを導入して良かったと答えた保護者が97%に上ることが分かった。

17日、箕輪町のながた荘で開かれた検討委員会で、昨年度はじめて実施したアンケート結果などが報告された。

箕輪町では運動あそびを保育園で導入して7年目、小学校でも5年目となる。

アンケートは今年1月に町内9つの園で、年少・年中・年長の園児の保護者667人を対象に実施した。

その結果、「運動あそびを導入してよかった」と97.6%が回答している。

また、家でも子どもが親に運動あそびを見せたり、運動あそびに関する話をすると回答した人は84%だった。

また町内5つの小学校の1,2年生の担任にアンケート調査をしたところ、活動量が多く体力がついている子が多いことなどが分かった。

出席した保育士は、「普段おとなしい子も運動あそびの時間になると積極的に体を動かしている」と報告していた。

町では本年度、小学校1年生と保育園年長児の合同運動あそびを実施するほか、専用のホームページを開設して運動あそびの普及を図るとしている。 -

箕輪町目標管理発表会

本年度の重点目標と取り組みを庁内の各課が発表する箕輪町の「目標管理発表会」が18日、箕輪町役場で開かれた。

職員約80人が集まり、庁内12課の課長が本年度の重点目標と取り組みを発表した。

目標管理発表会は、それぞれの課がどのような取り組みを行っているかを知り、職員全体のレベルアップ、住民サービスの向上につなげようと行われている。

保健福祉課は、安心して暮らせるまちづくり実現のため、平成24年度までにWHOの「セーフコミュニティ」を認証取得することを重点目標の一つに掲げていることを説明し、今後は、自殺防止対策として専門家による心の相談を実施することなどを説明した。

また子ども未来課は、「一味違う箕輪の子」育成事業を進めるため、英語遊び、運動遊び、食育、読む教育「読育」の4つの柱を基本に、年齢に合わせた取り組みを進めることを説明した。

平澤豊満町長は、「回を重ねるごとにレベルが上がってきた。課題を意識して、次につなげていってほしい」と講評した。 -

箕輪町・南箕輪村 死亡事故現地診断

箕輪町と南箕輪村で今月発生した交通死亡事故の現地診断が17日行われた。

交通死亡事故の現地診断は、再発防止のため関係市町村や伊那警察署、交通安全協会などが行った。

箕輪町では、今月6日午後1時頃、春日街道の信号機のない交差点で、ミキサー車と乗用車が衝突し、乗用車の助手席に乗っていた箕輪町の男性が死亡した。

現地診断では、事故の説明を聞きながら、道路の状況を見ていた。

今後の対策として、町などが交差点を認識しやすいように道路標示をすることが確認された。

また、南箕輪村ではアクセス道路で現地診断が行われた。

事故は、10日午後8時15分頃、南箕輪村のアクセス道路を横断していた伊那市の女性が軽トラックにはねられ死亡した。

今後の対策として、夜光反射材の利用促進、高齢者宅を訪問して交通安全を呼び掛ける高齢者アドバイザー制度の活用、高齢者の夜間の事故防止のためのオールシルバーナイト作戦の取り組み強化を挙げた。

参加者からは、横断歩道や街灯設置の要望もあった。

今年、伊那警察署管内では昨日までに4件の交通死亡事故が発生し、このうち3件は5月に起きている。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の交通安全協会で構成する伊那交通安全協会では、「この異常事態に歯止めをかける必要がある」として、啓発チラシの全戸配布も検討している。 -

箕輪中学校 強歩大会

箕輪中学校伝統の強歩大会が13日開かれ、生徒達が、力強い走りを見せた。

午前9時、3年生男子がスタート、その後、3分置きに、学年毎に男子、女子の順で走り出した。

コースは学校を発着点に、県道与地辰野線を巡るコースで、男子は15キロ、女子は12キロを走る。

前半は、緩やかな登りが続き、登りの最後となる箕輪西小近くの交差点では、保護者や西小の子供たちが、大きな声援を送っていた。

生徒達は、晴れ渡った空の下、爽やかな風を受けながら、ゴールを目指し走っていた。

スタートから1時間後の午前10時に最初のランナーが中学校に戻ってくると、その後、次々とゴールしていた。 -

みのわ祭り 自主的参加へ

今年のみのわ祭りでは、区による住民の動員を止め、自主的な祭りへの参加を促す方針がとられることになった。

11日夜、箕輪町役場で開かれたみのわ祭り実行委員会の中で報告された。

これまでは、町内の15区が住民を動員し祭りへ参加していたが、区ごとの対応の違いや温度差があることなどから、検討課題となっていた。

報告によると、区としての参加を見送る方針は、7日開かれた区長会で決定。実行委員会事務局へ報告されたという。

これにより、各区が会場に設置していた地区テントは廃止され、会場までの移動の車の手配なども行わない。

また踊りのへの参加も、区民有志による自主的な参加となる。

実行委員会では、地区テントに代わる休憩場所の確保などについて今後検討をしていくことにしている。

みのわ祭り実行委員会の唐澤修一会長は「動員から自主性による参加となり、参加する人達が考え盛り上げる、自立した祭りにつながれば」と話していた。 -

箕輪中フェンシング部 入賞報告

今月、東京都で開かれた東日本フェンシング個人選手権に出場した箕輪中学校フェンシング部の6人が4種目で入賞した。

平成6年の創部以来、過去最多となる8個のメダルを獲得した。

10日は、入賞した6人が箕輪町役場を訪れ、桑沢昭一副町長に大会での成績を報告した。

東日本大会は、全国レベルの選手が集まる大会で学年の枠を越えて試合が行われる。

大会には箕輪中学校のフェンシング部男女合わせて24人が出場した。

大会では過去最多となる6人の選手が4種目で入賞を果たした。

6人のうち、中学生男子エペの部で3年の河西翔平君が2位となった。

桑沢副町長は、「オリンピックを目指し今後も練習を頑張って欲しい」とエールを送っていた。

箕輪中学校フェンシング部は7月に東京都で行われる全国大会に向け練習を行っていくという。 -

箕輪町長選は11月9日告示 14日投開票

箕輪町長選挙は、11月9日告示、14日投開票の日程で行われる。

箕輪町選挙管理委員会が、4月に町長選挙の日程を決め、6日、各区の区長や町議会議員に報告した。

11月28日に任期満了を迎える箕輪町長の選挙は、11月9日告示、14日投開票で行われる。 -

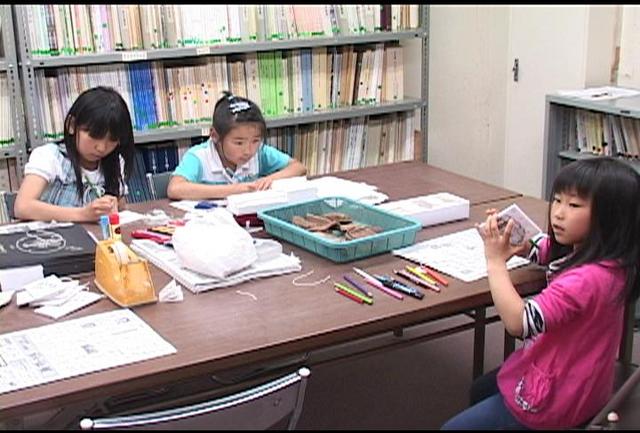

箕輪町郷土博物館で「春のふれあい博物館」

子供の日の5日は、箕輪町郷土博物館で、「ふれあい博物館」が開かれた。

これは、町郷土博物館が博物館に気軽に足を運んでもらおうと今年初めて企画した。

博物館の無料開放に合わせ、体験イベントが行われ、訪れた家族連れなどは展示室を見学したり、博物館に所蔵されている土器の破片の拓本を取ったりして楽しんでいた。

電気機関車の内部を見学できるコーナーでは、子供たちが機関車の中に乗り込み、運転席にある機械に触れていた。

192/(木)