-

箕輪町の小中学生がフェンシング全国大会で入賞

箕輪町の小中学生4人が、3日から東京都で開かれた東日本少年個人フェンシング大会で入賞を果たした。

4人が11日、箕輪町役場を訪れ、平沢豊満町長に入賞報告をした。

大会では、小学生の部で西藤俊哉くんがフルーレとエペで2位、山岸勇太くんがサーブルで3位、中学生の部では箕輪中の鎌田航くんがエペで5位、大槻達哉くんがサーブルで6位となった。

平澤町長は、「素晴らしい成績。この結果に自信を持って、これからもがんばってください」と選手たちの労をねぎらった。

西藤繁監督は、「全国大会で5つの入賞は過去最高。夏の全国大会に向け良い弾みになった」と話していた。 -

箕輪町の運動遊び

全国平均上回る効果

ひと味違う箕輪の子ども育成事業として進められている運動遊びの成果が11日報告され、運動遊びを経験した子ども達の測定結果が、8項目中4項目で全国平均を上回っていることがわかった。

箕輪町のながた荘で運動遊び検討委員会が開かれ、大学教授や保育士、保護者ら14人が参加した。

委員会の中では、運動遊びを経験した小学生の体力測定の結果が報告された。

それによると、運動遊びを経験した1年生から3年生の子ども達は、身体の柔軟性を測る長座体前屈、俊敏性を測る反復横跳び、跳躍力を測る立ち幅跳びなど4項目で全国平均を上回っている。

特に柔軟性は全国平均を大きく上回っていて、運動遊びを推奨する松本短期大学の柳沢秋孝教授は、「柔軟性は運動量と比例する。運動遊びの効果が出ている」と評価した。

箕輪町では、今年運動遊びサミットを計画している。

箕輪町のひと味違う子ども育成事業や、運動遊びの良さを全国にPRしようと開く。

開催日は7月18日、基調講演やパネルディスカッションを予定している。

平澤豊満町長は、「箕輪独自の育成事業をアピールし、全国へ発信していきたい」と話していた。 -

フェンシング全国カデ・エペ大会

箕輪町で10月開催

箕輪町で10月、14歳から17歳を対象にしたフェンシングの全国カデ・エペ選手権大会が開かれる。

大会に向けた実行委員会の初会合が12日、町交流センターで開かれた。

大会は10月24、25日の2日間、箕輪町社会体育館などを会場に開く。

昨年に続き2回目だが、今年は国の補助を受け、規模を拡大して行う。

大会種目は、全身のどこを突いても有効となるエペ。

北海道から九州まで約90人の出場を見込んでいる。

また、第4回みのわもみじカップフェンシング大会も同時開催する。

大会では、オリンピック選手を招いて研修会やトークショーの開催も検討している。

今年は、町の活性化につなげようと、大会期間中に箕輪中学校のグラウンドでイベントも行う予定。 -

青空の下で童謡・唱歌を楽しむイベント 箕輪町で

青空の下で童謡や唱歌を歌うイベントが10日、箕輪町のみのわ天竜公園であった。約100人が集まり、自然に囲まれた園内に、歌声を響かせた。

イベントは、町内の音楽愛好家でつくる実行委員会が「自然の風を受けながら歌を楽しんでもらおう」と企画したもの。昨年は雨で中止となったが、今年は青空に恵まれ、参加者は童謡や唱歌など37曲を歌った。

また、イベントの途中で、町内の太極拳愛好家らが、「箕輪町の歌」に合わせて太極拳を披露。訪れた人は歌を歌いながら、体を動かしていた。

山口栄一実行委員長は「屋外では強風によるハプニングもあるが、半分遊びという気分で歌と自然を楽しんでほしい」と話していた。 -

Eグループが箕輪町の休耕田に赤そばを播種

箕輪町の観光資源の一つ、「赤そば」を多くの人味わってもらおう竏窒ニ、上古田地区の住民有志でつくる「これからの農業・林業を考えるEグループ」は11日、町内の休耕田で、赤そばの栽培を始めた。

箕輪町では現在、上古田地区にある「赤そばの里」で、別のグループ「上古田の里赤そばの会」が、町の委託で、赤そばを栽培している。しかし、収穫した赤そばの実は、町に納めるため、自由に使うことができず、観光客に提供できないのが現状。

また、赤そばの収量は普通のそばの3分の1程度だという。

そこでEグループは、遊休農地の解消と地域の活性化を図るとともに、多くの観光客に赤そばを食べてもらおうと、今年から独自で赤そば栽培を始めた。

試験栽培は、普通のそばと混ざらないよう集落や林で隔離された、遊休農地60アールで実施する。グループでは、約40キロの収穫を見込んでいる。

ソバは8月上旬に収穫し、赤そばの里が里開きする9月から10月に、訪れた人に提供する予定。 -

ふれあい看護ながのin南信

看護への理解深める

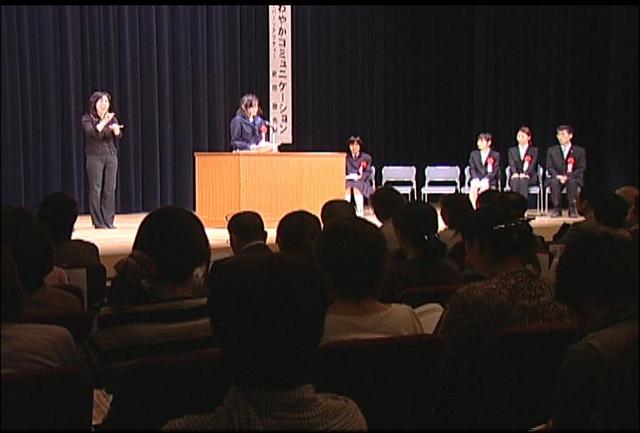

看護への理解を深める「ふれあい看護ながのin南信」が9日、箕輪町文化センターであった。

看護への理解を深めてもらうことと、看護従事者の人材確保を目的に、長野県看護協会が毎年県内を巡回して開いている。

看護士や地域住民ら約400人が参加。中学生や高校生が、それぞれ看護体験を通じて感じたことを発表した。

伊那市長谷中学校の中山沙紀さんは、「楽しいことばかりではなかったが、看護した患者さんの笑顔がとてもうれしかった」と話した。

また岡谷市の岡谷東高校の平出理沙さんは、「患者さんへの気遣いがとても多く大変だったが、やりがいのある仕事だと思った」と話した。

会場の外では、看護や健康に関するブースが設けられ、訪れた人たちがフットケアの体験や健康相談をしていた。 -

箕輪町国際交流協会 交流会

箕輪町国際交流協会の定期総会と交流会が7日夜、町産業会館で開かれた。

国際交流協会のメンバーや町在住の外国人ら約60人が参加した。

交流会では、外国人によるスピーチが行われ、中国出身の金千雪さんが日本での生活について発表した。

金さんは現在、箕輪中部小学校の5年生。北京では、7縲・時間授業があり、英語も毎日勉強していたといい、「日本は、学校の外に行く授業もあって楽しい」と話していた。

箕輪町には現在、1300人の外国人がいる。

箕輪町国際交流協会では、日本語教室を開いているほか、交流事業、海外研修などを行っている。

世界的な不況の中、日本語が話せない外国人は就職が難しく、日本語教室に通う外国人が増えているという。

協会ではこうした状況の中、本年度はビジネスマナーの講座などの開催も考えている。 -

箕輪町で新型インフル対策連絡会議

国内や県内での新型インフルエンザ発生に備えた研修会が8日、箕輪町役場であり、区長や、小中学校の校長、保育園の園長など、約80人が出席した。

講師に迎えた伊那保健福祉事務所の鈴木恵美子さんは「インフルエンザの情報は日々変化している。正しい情報を得る事が大切。行政や地域は、高齢者や障害者の支援体制の整備を、事業者は、感染拡大防止を目的とする業務を縮小する計画などをたてておくことが必要」と話した。

また、鈴木さんは今回の新型インフルエンザが県内で流行した場合の患者数について報告。

それによると、上伊那の患者数は約2万6千人、死亡者は187人になる見込みだという。

町では、今月1日に平沢豊満町長を本部長とする、対策本部を設置しており、感染拡大に備えた行動計画のマニュアルを策定している。 -

電気機関車内部公開

箕輪町の郷土博物館は5日、「こどもの日」イベントで、博物館入口に展示している電気機関車を公開し、子どもたちが運転士気分味わった。

この電気機関車は1960(昭和35)年から15年間、当時の国鉄飯田線を走った。

役目を終えてからは、町が譲り受け博物館前に展示している。

イベントには親子連れが訪れ、運転席に乗った子どもの姿を写真に納めたり、電気機関車の中を見学していた。

また、博物館で保存している蓄音器を使って伊那電気鉄道の歌も流した。

私鉄の伊那電気鉄道は、1909(明治42)年に開業し、辰野から飯田の天竜峡までを走っていたが、1943(昭和18)年に国有化した。

訪れた人たちは、担当者から伊那電気鉄道や電気機関車の話を聞き、伊那谷の鉄道の歴史に触れていた。 -

箕輪町上の平城跡の斜面を“果実の里”に

箕輪町南小河内の住民有志は、区内にある上の平城跡の斜面を整備し「果実の里」にする取り組みを始めた。

上の平城跡の斜面は、これまで人の手が入らず荒廃地となっていた。

区の住民有志らは、この場所を花や果物の収穫が楽しめる「果実の里」にしようと、整備に乗り出した。

これまでに樹木の伐採や下草刈りを行ったほか、遊歩道を造った。

5日にはアンズや桃、しだれ桜の植樹をした。

地区内でワインづくりなどをしているグループで、荒廃地の整備を計画した「信州みのわもみじ湖夢くらぶ」の根橋英夫代表は、「この場所が箕輪町の名所の一つになれば」と活動に意欲をみせる。

植樹作業には、夢くらぶのメンバーのほか、整備計画に賛同した区内の有志約40人が共に汗を流した。

夢くらぶでは、将来的にアンズや桃のオーナーを募集しオーナーには収穫を楽しんでもらう計画をしている。

また、アンズや桃の数も徐々に増やしていくという。 -

青いアサガオ種まき

青いアサガオを観光に役立てようと箕輪町上古田で1日、アサガオの種まきが行われた。

青いアサガオは、上古田の住民でつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」が栽培している。

地域ぐるみで景観づくりに取り組もうと、地元長寿クラブ、箕輪西小学校3年生、上古田保育園の園児も種まきに参加した。

アサガオ畑は、箕輪西小学校の東にある休耕田約21アール。

参加者は、マルチに開けた穴に2粒ずつ種をまいていた。

Eグループでは、「毎年、県内外から多くの人がアサガオを見に訪れる。今年もきれいに育ってほしい」と話していた。

青いアサガオの花の時期は、8月中旬から10月末ごろという。 -

市町村対抗駅伝 箕輪町チーム激励会

10日に松本市で開催される長野県市町村対抗駅伝に出場する箕輪町チームの激励会が30日夜、町文化センターで開かれた。

一般の部と小学生の部に出場する選手やチームの関係者ら約30人が出席した。

一般の部の竹入平治監督は、「勝負は時の運もあるが、精一杯の力を出し、上位入賞を目指したい」と話した。

また、小学生の部の唐沢文生監督は、「大会での経験がいい思い出となるよう走ってほしい」と話していた。

小林通昭教育長は、「これまでの記録を上回るようチームワークを発揮し、たすきを繋いでほしい」と選手達を激励した。

市町村対抗駅伝は10日に松本市で開催。去年の箕輪町チームの成績は、一般、小学生とも総合30位だった。 -

福与城址まつり

箕輪町福与で29日、恒例の福与城址まつりが開かれ、会場には多くの人が訪れて休日の一日を楽しんでいた。

このまつりは、地域の活性化を図ろうと、福与城址を守る会が毎年開き、今年で13回目。

会場では、とん汁やそば、五平餅などを無料で振る舞まうコーナーや、カツラに羽織を身につけ、武士の格好で対応するフリーマケットなどが並び、多くの人で賑わっていた。

またステージでは、手話ダンスサークルや、木の笛コカリナの愛好家グループの演奏など各種団体の発表が行われ、訪れた人たちを楽しませていた。

この場所は県の史跡に指定されていて、現在は守る会が管理している。

福与城は鎌倉時代に築かれ1500年代前半は城主藤澤頼親が地域を治めていた。

1545年に武田信玄が福与城に攻め入り、4月29日は、激しい攻防が繰り広げられた日と言われている。

会場には当時の様子を再現した山車も飾られ、訪れた人たちは地域の歴史に触れていた。 -

箕輪町議会正副議長選挙

議長に上嶋貞一さん箕輪町議会の正副議長選挙が28日行われ、議長に上嶋貞一さん、副議長に藤田英文さんが当選した。

正副議長の申し合わせ任期2年がまもなく満了となるため、選挙が行われた。

立候補制で、正副議長にそれぞれ2人ずつ立候補し、全議員15人が投票した。

議長選挙は上嶋貞一さんと松崎久司さんが立候補し、上嶋さんが当選した。

上嶋さんは現在3期目で、議長を2期4年務めている。

就任にあたり、「議会の代表者としてさらに精進し、議長としての職務を全うしたい」とあいさつした。

副議長選挙は藤田英文さんと平出正敏さんが立候補し、藤田さんが当選した。

藤田さんは現在2期目で、これまで福祉文教常任委員長などを務めた。

あいさつで、「議長に従って誠心誠意、町の発展のために尽力したい」と話した。

正副議長の任期は申し合わせにより2年となっている。 -

萱野高原開き

箕輪町の萱野高原の山開きが26日行われ、小雨の降る悪天候にも関わらず、親子連れなど300人で賑わった。

標高1200mに位置する萱野高原は、箕輪町や伊那市、南箕輪村などが一望でき、毎年1万人ほどが訪れる。

山開きには、町関係者などが出席し今シーズンの無事を祈る神事をした。

箕輪町観光協会会長の平澤豊満町長は、「地元の皆さんの整備のおかげで年々きれいになっている。安らぎを感じる高原として県外の人にも来て頂きたい」と話していた。

また山開きを祝うイベントとして、地元福与区と三日町区でつくる萱野高原活性化委員会が豚汁の無料サービスをした。

町内の小学生でつくる「みのわ太鼓ジュニア」による太鼓の演奏も行われた。

萱野高原では、春はミズバショウや山野草、秋は紅葉と、展望に加え植物や自然が10月いっぱいまで楽しめるという。 -

箕輪町消防団春季訓練

箕輪町消防団の春季訓練が26日、箕輪町民体育館で行われた。

団員195人が参加して、小隊ごとに隊形や方向転換などの規律訓練をした。

箕輪町消防団は今年度、32人の新入団員が加わり、団員は全部で450人となった。

春季訓練は、新メンバーを交えて初めての合同訓練のため、基本的な動作を細かく確認していく。

団員らは真剣な表情で訓練に臨んでいた。

平澤久一団長は、「地域住民の安全を守れるよう基本を大事にしっかり訓練していきたい」と話していた。 -

上古田でチューリップ球根の掘り取り

箕輪町上古田の住民有志でつくる「これからの農業・林業を考えるEグループ」は25日、チューリップの球根の掘り取り体験会を開いた。

この日はあいにくの雨となったが、訪れた人たちはつぼみになったチューリップの色を見ながら、好きな球根を掘り取った。

唐澤光範会長は、「毎年チューリップを楽しみにしてくれている人が大勢いる。来た人たちに喜んでもらえたらうれしい」と話していた。

会場に植えられた鑑賞用のチューリップは、5月1日ころ見頃を迎える。 -

箕輪町高雲寺で例大祭

箕輪町木下区の高雲寺で25日、例大祭があり、地区住民が1年の無事を祈願した。

これは、毎年4月25日に開かれているもの。この日は木下区の役員など約20人が参加した。

高雲寺は、昭和52年に本堂を火事で焼失。その時、本尊の五大明王だけは、伊那市の仲仙寺に移されていたため、現存している。

五大明王は鎌倉時代に木曽義仲の家来が持ち込み、地域に流行していた疫病を沈めたと言われており、地域を救った恩恵から、寺ではなく木下区で管理してきたという。

5体すべてが残っている貴重な明王像として、箕輪町の有形文化財にも登録されている。

青沼久雄区長は「地区を疫病から救ってくれた大事な仏様。心をこめて1年間の無事を祈願したい」と話していた。 -

ゆとり荘で太極拳

箕輪町のデイサービスセンター「ゆとり荘」で21日、通所しているお年寄りが、太極拳を体験した。

ボランティアで太極拳を指導したのは、箕輪町の愛好者グループ「和円」のメンバー9人。

ゆとり荘では、気軽に体を動かす機会を持ってもらおうと、グループに依頼し、初めて太極拳の体験会が開かれた。

30人のお年寄りが、箕輪町の歌や信濃の国のリズムに合わせ、手本の動作をまねながら手足を動かしていた。

通所する小池久人さんは、「太極拳という言葉は知っていたが見るのは初めて。楽しく体を動かすことできました」と話していた。

グループ代表の北条裕子さんは「太極拳は体に負担なく出来る運動。筋力維持など効果があるので続けてみてください」と呼びかけていた。 -

地域発元気づくり支援金決定

県が市町村や公共的な団体の特色ある活動を支援する地域発元気づくり支援金の上伊那分の採択事業が決定した。

58件、1億1100万円の要望に対して、採択された事業は45件、6958万円だった。

伊那市分では、南アルプスジオパークの知名度アップを図るための講習会や資料作成などに140万円、切り捨てられた間伐材を薪として販売する新山のビジネスモデル事業に156万円など17件、2540万円の事業が採択された。

箕輪町分では、フェンシングの全国大会に併せた地域活性化イベントなどに144万円、イルミネーション事業の充実に250万円など4件、694万円の事業。

南箕輪村分では、大芝高原を松くい虫被害から守る活動に750万円、イルミネーションフェスティバル開催に227万円など4件、1220万円の事業が採択された。

地域発元気づくり支援金は、2次募集を行う。

2次募集の予算額は、2431万9千円で、応募期間は5月1日から6月1日まで。

県が市町村などの事業を支援するこの制度は、コモンズ支援金としてスタートし今年度で5年目、地域発元気づくり支援金としては3年目になる。 -

太子講祭

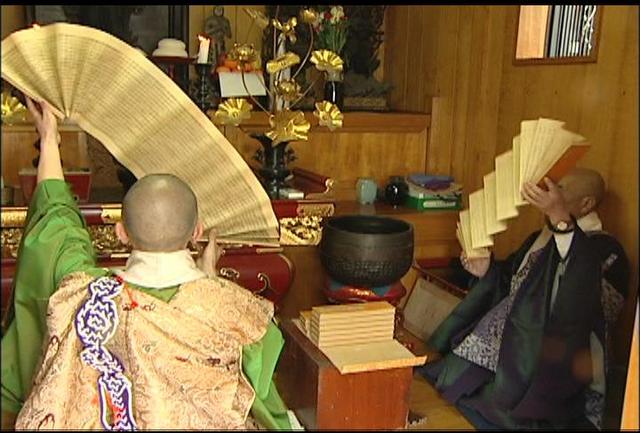

箕輪町松島区の建築関係の仕事に携わる人たちは、安全と商売繁盛を聖徳太子に祈願する太子講祭を20日、箕輪町の明音寺で行った。

聖徳太子は、L字型の物差し「差し金」を発明したり、法隆寺を建立するなど、建築にかかわる職人の守り神として古くから崇められてきた。

松島区の建設業者でつくる松島太子講は、大正十年に明音寺に石碑をたて、毎年この時期に太子講祭を行っている。

この日は12人が参加し、上野徳明住職が経を上げ、会員らは今年1年の無事を願い石碑に手を合わせていた。

代表の大槻元徳さんは、「建設業界も景気の悪化で厳しい時代。また、後継者不足や高齢化も進んでいるが、こういった伝統行事は残し、伝えていきたい」と話していた。 -

保育園で英語あそび始まる

箕輪町の保育園で22日から、園児が遊びながら英語に触れる英語あそびが始まった。

今年度最初のこの日は、松島保育園の年長園児が英語あそびを楽しんだ。

講師は、プエルトリコ出身のシェイラ・リベラさん。

リベラさんは簡単な英語で子どもたちに話しかけ、年齢の言い方や天気について教えた。

子どもたちは、カードを使った色の名前当てゲームなども楽しんでいた。

英語あそびは、「一味ちがう箕輪の子ども」育成事業として箕輪町が取り組み今年で4年目。

事業の充実を図るため、今年は年間で1園につき去年より2回増えて14回行う計画。

また、子どもたちが英語に触れる時間を増やすため、リベラさんは1日保育園にいて園児と過ごすという。

リベラさんは、「子どもが大好きなので楽しい。英語だけでなく外国の文化も教えたい」と話していた。 -

全国学力テスト実施

文部科学省が行う全国一斉の学力テストが21日、小学校6年生と中学3年生を対象に実施された。

このうち伊那市の伊那東小学校では、6年生113人がテストに臨んだ。

テストは今年で3年目。小学校が国語と算数、中学校が国語と数学の2科目。

調査は、義務教育の水準向上のため学力、学習状況の把握をしようと文部科学省が全国一斉に実施した。

県教育委員会によると、県内では小中学校合せて549校で実施した。

伊那ケーブルテレビエリア内では、伊那市・箕輪町・南箕輪村の全ての小中学校でテストが行われた。

この結果は、8月末頃に各学校に報告されることになっている。 -

松島神社例大祭で浦安の舞奉納

箕輪町松島区にある松島神社で18日、例大祭宵祭りが行われ、小学生が浦安の舞を奉納した。

浦安の舞は、地元の小学6年生12人が2組に分かれ奉納した。

子どもたちは、巫女の衣装を身にまとい、これまでの練習の成果を見せていた。

松島神社では、約70年前から浦安の舞が奉納されていて、親子2代にわたり舞姫を務めた人もいるという。

境内を訪れたある女性は、「昔、舞姫をした時のことを思い出す。今年も素晴らしい舞でした」と話していた。

この日は、家族づれなど多くの人が境内に集まり、春祭りを楽しんでいた。 -

西部花街道をつくる会公園作り

箕輪町の西部花街道をつくる会は18日、下古田で公園づくりをした。

同会は、箕輪町の県道与地辰野線を花のある道にしようと活動している。

この日は会員40人が参加して、下古田の会員所有の土地10アールで作業した。

公園は、周囲に芝を張り、それに沿って遊歩道を設置する。

中央にはロシアンセージやミントなどハーブ系の花を植える予定で、花だけでなく景色が引き立つように、黄色と青2色だけの色使いにするという。

唐澤弘三会長は、「伊那谷を挟む両アルプスが望める場所。地域の人たちに花と共に景色を楽しんでもらいたい」と話していた。

公園は来月完成する予定で、季節に合わせて旬の花に植え替えるという。

なお、会が管理する街道沿いの花桃は咲き始めとなっていて、来週の中ごろから見ごろになりそうだという。 -

上伊那郡民生児童委員協議会総会

上伊那郡の民生児童委員協議会の今年度の総会が17日、箕輪町文化センターで開かれた。

民生児童委員は、身近な地域の相談や支援の担い手として各地で活動している。

協議会の加藤壽一郎会長は、「人間関係が希薄になっている中、災害時などに高齢者や障害者が一人も取り残されないよう普段から関わっていく活動が大切」とあいさつした。

総会では、男女共同参画に関する講演が行われたほか、アトラクションが披露された。

そのうち、箕輪町中曽根地区の住民が「わら打ち歌」を披露した。

縄をなう前に柔らかくするため、わらをたたくときに歌っていた歌だということで、後世に伝えていこうと発足した保存会が、藁を打ちながら歌を披露していた。 -

あけぼの会発足

癌を患った人やその家族などでつくる「あけぼの会」の設立総会が13日、箕輪町の地域交流センターで開かれた。

箕輪町在住で過去に肺がんや胃がんなどを患った経験を持つ人など11人が参加した。

「あけぼの会」は、癌経験者やその家族などが、情報交換を行い、親睦を深めることで、少しでも癌の転移や再発といった不安な気持ちを和らげようと発足した。

会長で、自身も4年前胃がんを患った井澤道治さんは、「今日も、検査や入院で総会に出られないという連絡を3人からいただいている。癌の完治に絶対はないが、治るという前向きな姿勢を持つことが大切。皆で励まし、支えあい癌と戦っていきたい」と話していた。 -

みのわ健康アカデミー入学式

熟年者の健康レベル向上を目指す箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の入学式が14日、箕輪町地域交流センターで行われた。

「みのわ健康アカデミー」は、1年間かけて健康講座やマシントレーニング、在宅トレーニングなどに取り組む。

5年目の今年は、町内の56歳から74歳までの42人が入学した。

式で平澤豊満町長は、「大きな目標を持って継続し、いい仲間を作ってこれからの人生を楽しく過ごせるよう頑張ってください」とあいさつした。

式のあと、信州大学教育学部・医学部大学院の寺沢宏次教授による講演会が行われた。

寺沢教授は、コミュニケーションが脳を維持するために大切なことを説明し、「このアカデミーで愛情たっぷり、思いやりたっぷりのコミュニティを作ってほしい」と話していた。

学生は今後、体力測定や健康診断を行い、6月からトレーニングを始めるという。 -

箕輪町でさくらの観察会

花見とは違う角度で桜を楽しむ観察会が11日、箕輪町のながた自然公園で開かれた。

これは桜の知識を深め、身近な桜にも目をむけてもらおう竏窒ニ、箕輪町郷土博物館が開いたもので、地区住民ら11人が参加した。

箕輪町在住の樹木医、唐澤清さんが講師を務め、公園内を歩きながら説明。

園内にはソメイヨシノやエドヒガンザクラ、オオヤマザクラなど、6種類が植えられているが、中でソメイヨシノは、日本で最も親しまれている桜で、広く普及している半面、病気にかかりやすく、管理がとても難しい品種だという。

また、箕輪町のもみじ湖周辺に多く植えられているオオヤマザクラは、標高の高い場所や、寒冷地でよく見られる桜で、濃いピンクに大きな花が特徴だという。

唐沢さんは「1年間で花の咲くこの時期が一番種類を見分けやすい。桜の名所だけでなく、地域の桜にも目を向けてほしい」と話していた。 -

権現桜 見頃

箕輪町中曽根の権現桜が、ここ数日の温かさで花が開き見頃を迎えている。

中曽根公民館の北側にある権現桜は、長野県の天然記念物にも指定されているエドヒガンザクラ。高さ18メートル、幹の太さ10メートルで、樹齢はおよそ千年と言われている。

東西に大きく枝が分かれ、開花の時期や、花の色が違う事から、二本の桜の木が癒着したとも言われている。

町観光協会によると、今年は、温かい日が続いたこともあり、ここ数日で開花が進み、8分咲きとなった。明日は満開になる見込みだという。

権現桜は、夜桜を楽しんでもらおうと、花が散るまでの期間、日没から午後10時半まで、ライトアップが行われている。

192/(木)